父の先見

震災下の地元紙

文藝春秋 2011

編集:太田巌・下山進・西本幸恒

装幀:関口聖司

◆吉村昭『三陸海岸大津波』(1970 中公新書・ 1984 中公文庫・2004 文春文庫)

ぼくが、こんなときに「連環篇」ばかり書いていられないと思って、「番外録」を書き始めたのは3月16日だった。しかし、何をどう書くか。むろん3・11の本などあるわけがないから、何軒もの書店をまわり、とりあえず尾花和夫の『活動期に入った地震列島』(1405夜)を選んで、ぼく自身の3・11当日のことを振り返り、「これはソリトンの悪魔のせいなのか」「いったいこの現況下、当事者とは何なのか」などと綴りながら、必死にこのとんでもない事態について自分が何を書くべきか、模索していたのだった。まったくの暗中模索だった。

翌日もその翌日も何かを書かなくちゃという思いばかりが先行していて、まるで巨きな黒い翼をもった得体の知れないものに追われていた気分だったが、「千夜千冊」はブログ日記ではなく、一冊ずつ本をとりあげて書くのだから、本との出会いがなくてはならなかった。けれども1年前のあのころは地震の本か原発の本か、どちらかの本しか手に入らず、やっと新潟日報がまとめたドキュメント『原発と地震』(1406夜)を土台に次の緊急セイゴオ・ノートにとりかかったのだった。

それから数日間にいったい何冊の本に目を通したろうか。原発関連の本も含めざっと300冊はこえていただろう。いまでは書棚二棹ぶんが地震と津波と原発の本で埋まっている。

ぼくは混乱しそうになるアタマを整理しながら、3つのストリームが自分のなかで錯綜しているのを見た。

(1)この災害が東北を襲ったことについて、ずっと考えて行かなければならないだろう。それには蝦夷の歴史から今日の町村の現実まで眺め渡さなければならないだろう。

(2)国家と原子力のことについて、何らかの見通しと判断をしなければならないだろう。それには世界のエネルギー問題や環境問題まで見渡す必要がある。

(3)危難とリスクとその解消と保持の関係について、かなり深い問題を浮上させなければならないだろう。それには資本主義経済下の社会学や現代思想の根本をぐりぐり動かすべきだろう。

いずれも厄介な難題だ。が、ぼくは時間をかけてでもこの難問を考えていこうと思った。

ただ、これでは書棚二棹ぶんのごく僅かなものしか取り上げられない。原発や地震や危機管理やエネルギー問題の本は似たような類書を含めてかなり重なっているので、これらは組み合わせていけばなんとか方向が見える。けれども、被災地のこと、復興のこと、生活のこと、とりわけ津波対策のことは、ここからは見えてはこない。

そこでこれらをいったんお預けにして、ぼくの「番外録」のたどたどしい模索が始まったのだった。

書棚で数冊しか占めていない箇所があった。津波コーナーだ。そのなかに作家の吉村昭の『三陸海岸大津波』も入っていた。明治29年の津波について書いているのはこの本とあとは小泉八雲があるばかりだった。いつかこの本についてもふれなければならないと思ってきたが、今夜までほったらかしにしていた。

本書が比類のない記録文学であることはすぐわかった。吉村は20年以上にわたって毎年三陸海岸の村(下閉伊郡田野畑村)を訪れていたらしく、そのたびにこの土地の人間たちが真剣に向き合っている「海」というものに魅せられていったようだ。

だからずいぶん三陸の町村を歩いた。しかしその海らしい海の町や村のすぐそばに、しばしば周囲の調和を破るような大きさの防潮堤がある。突っ立っている。なぜこんなスケールアウトしたものが各所にあるのか訝った。

いろいろ聞いてまわったり調べていったりしたすえ、自分なりに本気でとりくむことにしたのが三陸各地を覆っている「津波の記憶」というものの再現だった。それがついにまとまったのが本書だったのである。当初は「海の壁」というタイトルだ。

吉村は本書のなかで、三陸各地で「よだ」「海嘯」「津波」などと呼ばれてきた恐怖の正体を、当時の記録と生き残りからの取材を通して、まことに過不足なく結実させている。「海面が白い光を発すると見るまに波が襲ってきた」「波の先が切り立った屏風のようにやってきた」「泥がまじった真っ黒い波が汽車よりもはやく押し寄せてきた」「ダイナマイトが破裂するような音が沖から聞こえてきた」「大きな容器の中の水が一斉に溢れたようにやってきた」といった吉村が集めた言葉は、100 年以上をへた今日、なお生々しい。

新聞記事、風俗雑誌特集、子供の作文もいずれも心にのこるものばかりだった。とくに吉村が津波と防潮堤の両方を「海の壁」とみなしたことが象徴的だった。まさに今日の被災地は新たな「海の壁」をどうするかという問題に、これからずっと悩まなければならないわけである。

しかし一方、明治29年や昭和8年の津波の話は平成23年の津波地震や原発地震とはちがっていた。

かつては昭和天皇は侍従大金益次郎を津波襲来直後に現地に派遣し、天皇からの御下賜金として死者・行方不明者一人につき金7円を、負傷者に金3円を、住宅全焼や流失や羅災世帯に金1円を贈った。かつての明治の大津波が来たのが旧暦の端午の節句、昭和の大津波は桃の節句、この二つの符合のなかで、たくさんの子供が死んでいった。

けれども津波と原発に同時に見舞われた東日本大震災は、首相を動顛させ、政府を揺さぶり、地方自治体を混乱させ、被災者たちが立ち上がり、ボランティアや外国人居住者を走らせたのだ。悲劇や羅災というものは、その瞬間、それまで見え隠れしていた時代と政治と生活と思想のすべてを問うものなのだ。ぼくはまたいくつもの本を彷徨しなければならなかった。

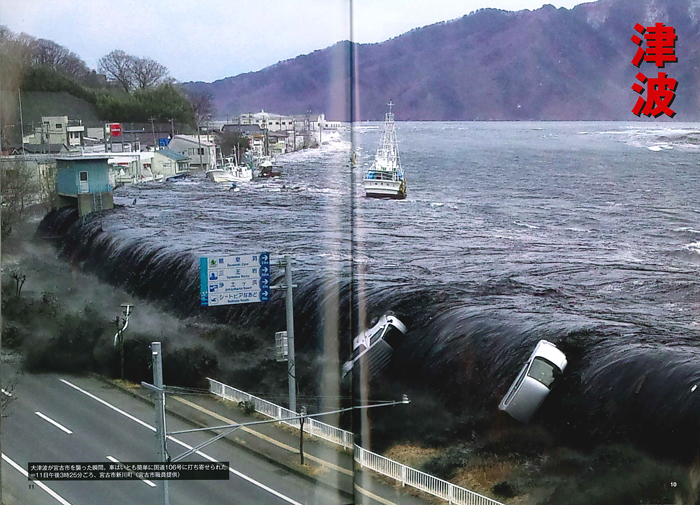

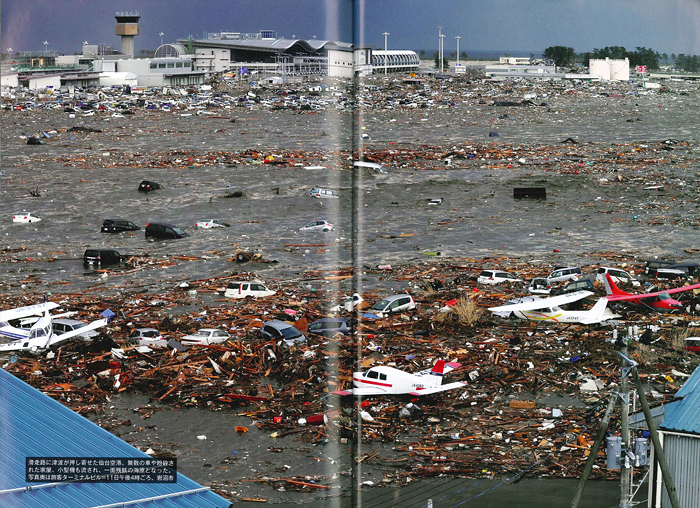

◆緊急出版・特別報道写真集『巨大津波が襲った…3・11大震災』(2011・4 河北新報社)

あの日あの時から、日本中の誰もがそうだったように、ぼくもテレビ・新聞・ウェブ・週刊誌のいっさいに目を凝らし耳を欹てるようになった。とくに現場の写真や映像がすべからく衝撃的で、一枚とて目をそらしてはなるまいという釘付け状態が続いた。

多くの報道光景に釘付けになったけれど、3月末あるいは4月に入って各紙誌が緊急出版するものに注目するようになった。そのうちの一冊が仙台に本社をもつ河北新報の本書だった。

この報道写真集は見てもらうしかない。宮古新川町の午後3時25分の国道106号を津波が超える写真、その10分後の南三陸町志津川が呑まれる写真、ほぼ同じ時刻の女川町役場の惨憺たる被害、4時ころの孤絶していく仙台空港の惨状、まるでソドムとゴモラの時代かと思わせる岩沼町の水没遠景写真、翌日からの数々の各地の被害、救援部隊の深刻な勇気……。そして多くの住民たちの呆然とした表情が、報道カメラマンの“体”によって撮られている。

まことに凄まじい。その後にぼくが訪れた釜石や石巻の写真については、こんな部外者のぼくの感覚にさえ、これらの写真が当時の代償悪夢として突き刺さってくるのだ。

ところでぼくは、このところ『目次録』というマザーコード集の充実改訂にとりくんでいる。いまはその概要にも詳細にもふれないが、そのなかに仮称「代償の国家」という大項目がある。イシス編集学校の「離」の別当師範代で、明治大学のフランス文学の教授でもある田母神顕二郎君ととりくんでいる大項目なのだが、このマザーコードがもつ意味はきわめて重大だと感じている。なぜならわれわれは万事から万端まで、実は「代償」によって生きているからだ。

いまや社会史すべての問題は、いったいわれわれは何によって代償され、何によって購われているかということなのである。また犠牲はどのように制度化学されているかということなのだ。

突然にこんな話をもちだしたのは、夥しい被災地の写真集を一人黙々と見ていると、そこにときに意外なアングルによってぼろぼろになった町の一角があらわれて、ぼくに「代償の国家」の本質を告げるからなのだ。

災害写真集というもの、もっと社会的な位置付けが与えられていいのではないか。戦争文学や災害ノンフィクション同様に……。

◆AERA臨時増刊『東日本大震災…レンズが震えた』(2011・4 朝日新聞出版)

本書も3・11をめぐる震災写真集であるが、河北新報のものが新聞社の報道のための写真であるのに対して、こちらは独立したプロカメラマンたちの写真が中心になっている。

さすがにQ・サカマキの溶けかかった新聞束の写真(気仙沼)、ダミール・サゴルジの草まみれのピアノの写真(陸前高田)、深田志穂の花や布団や人形の写真(大槌・東松島・陸前高田)など、すぐれた作品性の高いものが構成されている。

しかし報道写真とくらべて何かがちがう。災害からみごとに切り取られた写真作品なのである。まとまりすぎているとも、よそよそしいとも見える。きっと個別の写真集やギャラリーで見れば魅入られるのかもしれないが、いまはなかなかそう見えないのだ。

そのうちあることに気がついた。この写真たちは「代償」を写真家が引き取っているのではないか。

多くの災害報道写真は現場のリアリティを告知するためにある。事件写真といってもいい。だから生々しいともいえるし、ときに素っ気ないとも見える。しかし、それが偽らざる事実であって伝えるべき真実だという訴求力をもっている。

一方、作品になった写真には、ノミナリスティックな名前を持った写真家が、その画面の中にいる。隠れこんでいる。ここにおいて一回分の代償性が引き取られてしまうのだ。逆にいえば、災害の現場にいた者たちが告知されざるをえなかった代償性が、写真家の表現力の中に解消されているように見えるのだ。

カルロス・バリアが岩手県山田町で撮った写真は、少し淀んだ青灰色の水面を二匹のカモが静かに泳いでいて、その向こうに細い金属パイプが突き刺さり、水面近くにに蛍光灯のプラスチック覆いのようなものが沈んでいるという、災害のあとの静寂を写し出している。まことにスペーシヴで美しく、かつ矛盾を醸し出している優秀作である。

ここには物語がある。恐怖のあとに漂う抒情すら聞こえてくる。おそらく五年後でも十年後でもギャラリーを飾れるだろう作品だ。しかし、この物語は3・11の一年目の現実には突き刺さってはこない。

いや、写真として上滑りしているのではない。社会というものが多層にもつ代償性を表現者の観察的苦悩が悪意なく奪い取っているだけなのだ。なかなかおっかないことである。

けれども、もう一言、書いておきたい。このようなことは、実は写真だけではなく、どんなメディア表現においても、日常的なコミュニケーションにおいてもいろいろ出入りしていると見たほうがいいということだ。3・11を振り返るとは、こうしたさまざまなことも引き連れてくるということなのである。

◆河北新報編『河北新報のいちばん長い日』(2011・10 文藝春秋)

河北新報の震災報道は2011年度の新聞協会賞を受賞した。それを反映した本書は刊行後まだ半年もたっていないが、おそらくのちのちまでドキュメントの名作例として知られるだろう。新聞記者独得の「文」が、瞠目の事実の前に立ち向かっては打ちのめされる刻一刻の未曾有の現実を、まるで切り立て急き立てるように端的に告知しているからだ。

河北新報の河北とは「白河以北一山百文」と蔑まれた、あの白河の関から向こうという意味の「白河以北」のことである。つまりは「道の奥」のこと、蝦夷(えみし)の国のことだ。それは明治の近代国民国家の確立以降も続いた。この東北蔑視に反発して、あえて「河北」を謳って不羈独立を社是とした。

その河北新報にとって、宮城沖地震や三陸津波は“勘定”のうちのはずだった。何度もそういうことはおこっていたからだ。ここは「津波てんでんこ」(1411夜)の国なのだ。ところがそれがそうではなかったのである。予想もつかない被災状況が次々にあからさまになり、記者やカメラマンも恐怖と隣り合わせの日々をおくった。おまけに組版サーバーが倒れて使えなくなった。

しかし河北新報は組版データを新潟日報の助けを借りて出力し、社員たちも代わる代わるの不眠不休をとりながら、号外も新聞も出しつづけた。本書はその急転直下の短期間の記録である。

あのとき、報道部の昆野デスク明日のアタマ(トップ記事)が決まらないので困っていた。アタマが決まらなければカタ(二番ニュース)もハラ(真ん中ニュース)も決まらない。そこにぐらっと来た。相当な激震だ。

隣のデスクは机につかまったまま動けない。女性たちはへたり込んだ。天井パネルが落ちて、蛍光灯のカバーが外れ、そして停電になった。それなのに誰も声を上げない。恐怖が声を奪ったのだ。

こうして「長い一日」と「長い3月」が始まった。報道部長の武田は支局の安否と情報収集で電話をかけまくり、編集局長の太田は幹部を招集して対策を練った。輪転機は無事だが、サーバーがやられた。やがてテレビから各地の画像が送られ始めた。釜石で自動車や住宅が軽々と押し流されていく映像に、武田が「うわわっ」と大声を上げた。みんなの口がからからに渇き、舌がもつれた。

とんでもないことがおこったのだ。そのとんでもないことを報道しなければならない新聞社そのものが、仕打ちを受けたのだ。だからこそ、本書が報告するのはその葛藤と決断の経緯なのである。

ここからの社長の一力を筆頭にした取材・報道・紙面づくり・配送・相互救助のための、打って一丸となっての奮闘はめざましい。ともかくギリギリを恐れずに新聞の使命をまっとうしていったのだということが、切々と伝わってくる。

失敗や混乱や戸惑いを隠さずに書いているのも、気持ちいい。翌3月12日の深夜、武田と丹野という女性記者が気仙沼に向かうことになった。車で気仙沼に着いたのが午前4時。まだ真っ暗で、しかも全市は停電である。ヘッドライトをたよりにおずおず進んでいって、悲鳴を上げた。無数の自動車が残骸のように折り重なって、21世紀の墓場になっている。

同じ頃、報道写真の門田が中日新聞のヘリに乗せてもらって上空に舞い上がり、ついに被災状況を上から見ることになった。けれども門田はあまりの恐怖の光景に指先が小刻みに震え、ついにシャッターから目を離すことができず、肉眼では何も見ることができなかったのだという。

こういう場面が随所に出てくる一冊なのだ。そのたびに記者たちの等身大の反応がスケッチされていく。本書がドキュメンタリーな一冊として貴重なゆえんだ。

ともかくも取材をすればするほど死者や、家族の死にすがる市民の姿の茫然自失に直面していったのが、この新聞社の一ヶ月だったようだ。判断に迷うさまざまなことも少なくない。たとえば宮城県知事が死者は1万人を超えるかもしれないと予測したことを、どう報道するか。そこに「死者」という言葉を使うか「犠牲者」という言葉を使うか。くらくらするように迷ったすえ、河北新報は「死者」を選択しなかったようだが、担当者はいまでも迷うと書いている。

なるほど、そうだろう。災害や被害はわれわれの使う言葉に選択を迫るのだ。もっと本気でいうのなら、災害とはわれわれが「概念」の総点検に立ち会わされるということなのである。それができないメディアやジャーナリズムなら、娯楽やスポーツでお茶を濁したほうがいい。

(追記…この箇所を書いているころ、すなわち今日の夜9時くらいから、BSジャパンで本書をもとにしたドラマが放映されたようだ。だったら見たかったが、かなわなかった。)

『河北新報のいちばん長い日:震災下の地元紙』

著者:河北新報社

2011年10月30日 第1刷発行

発行者:飯窪成幸

発行所:株式会社 文藝春秋

装丁:関口聖司

図表:浦郷和美

写真:河北新報社

カバー写真:杉山秀樹

【目次情報】

第1章 河北新報のいちばん長い日

第2章 気仙沼から届いた手書きの原稿

第3章 死者と犠牲者のあいだ

第4章 配達が大好きだったお父さんへ

第5章 窮乏するロジスティクス

第6章 福島原発のトラウマ

第7章 避難所からの発信

第8章 被災者に寄り添う

第9章 地元紙とは、報道とは

あとがき

【編者情報】

河北新報社(かほくしんぽうしゃ)

宮城県仙台市青葉区に本社を置く新聞社。東北地方のブロック紙である「河北新報」を発行している。「東日本大震災で困難に直面しながら、地元新聞社としての役割と責務を果たした」として、2011年に第59回菊池寛賞を受賞した。

【帯情報】