父の先見

コールサック社 2010

編集:鈴木比佐雄

装幀:亜久津歩

3月29日、午前2時50分。

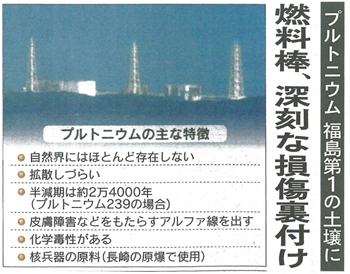

さきほど仕事先に送るレポート9枚を深夜送信し、自宅に戻って着替えながらCSの24時間ニュースを見ていたら、東電のリーダー格が記者会見場で「福島第一原発敷地の土壌数ケ所からプルトニウム検出をした」と喋っていた。燃料棒から漏れたのだという。地下坑道の水位がいつのまにか上がり、そこにも1000ミリシーベルトを超える放射線が検出されたとも言っていた。危機はますます複合化の度を加えている。

かなりまずい事態だ。このままいけば最悪のシナリオかもしれない。これを突破するには、①被災地の復興のために総力を傾注し、②福島原発の悪夢のような状態を脱却するために内外の総動員をかけ、③さらにオールジャパンのエネルギーと経済の根本に新たな展望を見いだし、④加えて列島各地の原発問題やプルトニウム問題を解決するシナリオに着手しなければならない。

けれどもこれは、そうとうの覚悟をしなければ、また、そうとうの勇気を奮わなければ、とうていクリアーできない事態である。それになにより、事態の渦中に逆巻く「情報」がわからない。

ぼくもCSニュースを見ながら、得体の知れない異物どもが体のどこかで蠢くのを感じた。その異物には、あまりに“見えない脅威たち”が混っている。

それなら、たとえば原子力資料調査室がまとめた『破綻したプルトニウム利用』(緑風出版)を紹介したらいいのだろうか。それとも小出裕章監修の『日本を滅ぼす原発大災害』(風媒社)や、やはり最もラディカルな広瀬隆の『原子炉時限爆弾』(ダイヤモンド社)に書いてあることを伝えるのがいいのか。いや、こういう疲れた夜は久米三四郎の『科学としての反原発』(七つ森書館)のほうだろうかと、そんな思いでそれぞれあらためて手にとってみたのだが、うーん、今夜はダメだ。どうにも、サマライズする気力がぼくのほうで萎えている。

味噌汁を温めて一杯すすり、煙草を二本すった。

それからソファの足元に堆(うずたか)く積み上げている別の本たちを、次々見回しながら左見右見(とみこうみ)、そのうち、森永晴彦の『原子炉を眠らせ、太陽を呼び覚ませ』(草思社)が目についた。

パラパラめくっているうちに、ああ、今夜はぼくの気持ちは詩魂のほうにシフトしているかもしれない、それならここだろうかと思ったのは、去年の8月15日に出版された分厚いアンソロジーの一冊で、3年前の『原爆詩一八一人集』、2年前の『大空襲三一〇人集』についで刊行された、コールサック社の『鎮魂詩四〇四人集』である。

すでにちらちらとマーキングがしてある。そのページを何度か開いているうち、404人の詩のなかからこの数日の日本が漂うところのフレーズを選び出し、ぼくなりに数行ずつを並べてみることにした。

数行ではなくて、作品をまるごとを読まれたい方々は、本書を松丸本舗などで手にしてほしい。

友ありき河をへだてて住みにきけふは

ほろろともなかぬ

君あしたに去(い)ぬゆふべのこころ千々に

何ぞはるかなる (蕪村「北寿老仙を悼む」より)

また来ん春と人は云ふ

しかし私は辛いのだ

春が来たつて何になろ

あの子が返つて来るぢやない (中原中也「また来ん春」より)

薄くれないのひとひらの花びらが

濁った川面にしずかに舞い落ちる

「く」を描き 「る」に渦巻き

「し」に伸びて 「い」によどみ

ゆっくり川下に流されていく (有馬敲「惜別」より)

二度目の波が恐ろしいちからで退いていくとき

おもわず妻の手を離してしまいました

手を離さなければ

腕にからめて掴んでいた草の根もろとも

ふたりとも引きずられてこれ以上耐えられないっと

思うよりさきに自分は踏みとどまっていて

妻の姿がずずずずーっと黒い波の闇のなかに

声もあげずに ずずずずーっと

あの夜の津波の出来事を

問われるままに確かにそのようにいいましたが

そのころはまだ妻はわたしの首のまわりや肩にとまって

たましいのようなまろやかさで

わたしの離しにうなずいていたのです

(中略)

あの夜 妻の手を離して津波に呑みこまれたのは

ほんとうはわたしなんだ (麻生直子「手を離したひと」より)

太陽が沈む前に

わたしに語りかけるような

ひそやかな風が頬をなでる

正夫さん と呼びかけてみる

海底で

骨がさみしげにゆれていることでしょう

(吉田博子「この広い海のなかから」より)

地べたはぴかぴか光つてゐる、

草はするどくとがつてゐる、

すべてがらじうむのやうに光つてゐる。 (萩原朔太郎「月に吠える」より)

われらの死を無駄にするなと

びゅうびゅうびゅうびゅう

山全体が吼えている (朝倉宏哉「吼えている山」より)

どうして現世の人々は

石灰岩の一万年を否定し

わずか十年の過日に

渚を売り飛ばすのか (図子英雄「海岸浸食」より)

破裂しないか

いびつになった地球から

海水が滝のように流れ出ないか (白河左江子「地球に」より)

どうしたらいいだろう

また九月が来て 鳳仙花が咲き

隣国から来た あなたたちの 名も怨みも

地に滲み 河底に張りついたまま

私たちは

その上をどかどかと歩いて (石川逸子「あなたに」より)

死者たちのいる場所は

丘のようになっているが

そんなところでも

地下に水脈があるらしいのだ

水が絶えず 行ったり来たり

ときには凍ったり

涸れたりしている (井上嘉明「午後の丘にて」より)

のびあがり

身をよじり

ひるがえり

うねり

くねり

ねじれ

まがり

波だち

たぎり

湧きたち

炎えつづけて青く炎えやまない母だから

焦げつづけて赤く焦げやまないわたしのなかの母だから

サヨウナラはいいえないサヨウナラはない

うめき

うなり

さけび

泡をふき

くいちぎり

くるめき

歯がみし

あえぎ

もだえ

波だち

見えている炎の海はたちさったけれど

見えない炎の海があふれかえっているのだから

サヨウナラはないサヨウナラはいいえない

(宗左近「サヨウナラよサヨウナラ」より)

湾から海へと

太平洋の深い海底で

今は白い骨になって

慟哭しているのだ (北村愛子「わすれないで」より)

トウカイムラデ リンカイガ ハジマッタ

インターネットで世界に発信された

韜晦 村

倒壊 村

青い光りに切り裂かれた村

トウカイ リンカイ

問う 核 村

(中略)

見えないものを見ることが出来るか

中性子線が身体を貫通していった人

その人はバケツで液体を運び注いだだけだ

リンカイ

青い光を見た人は

戻ってこなかった (鈴木比佐雄「日のゆらぎ」より)

命がけで魚とってたもんにとっちゃあ、

原発さまさまだった。

百姓だっておんなじよ。

なんにも知らねで、

ゴムのカッパ着て、長グツはいて、

宇宙人みてなマスクつけて、

マスクは苦しいからはずして仕事した、

いつだったか、

炉の床にこぼれた水ふきとってたら、

胸に下げたアラーム・メーターが、

ビービー鳴ってうるせえのなんの、

そんなの無視して作業やったけんどな。

(鈴木文子「原発ジプシー逝く」より)

獅子は刻々殺さうとしてゐた

犀は永遠に死なうとしてゐた (丸山薫「犀と獅子」より)

三十万の全市をしめた

あの静寂が忘れえようか

そのしずけさの中で

帰らなかった妻や子のしろい眼窩が

俺たちの心魂(しんこん)をたち割って

込めたねがいを

忘れえようか! (峠三吉「八月六日」より)