父の先見

柏崎刈羽「震度7」の警告

講談社 2009

編集:三島亮

装幀:若月清一郎

3月16日、水曜日。

午前中、築地の国立がんセンターでの定期検診に行く直前に、猫ションシートを片付け、出掛ける用意をしながら、このところいつもそうなのだが、立ったままテレビ・ニュースを見ていた。

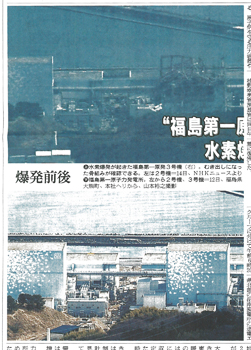

東電(東京電力)が、一枚のA3判程度のカラープリント写真を記者たちに配ったらしい。それを女性レポーターが記者会見場の外に出てきてテレビカメラに向けながら、「見えますか」と言いながら差し出した。プリントが小さくて見えにくかったけれども、愕然とした。

あまりにもひどい。ボロボロだ。みんなでこれを守っているのかと、悲しくなった。悲しい? いや、不憫? いやいや、この感情を言いあらわす言葉が、すぐに浮かばない。

この数日間の巨大地震、大津波、原発事故の連打と、そのあいだに挟まる各地の地震と余震とで、日本人の多くがすっかり参っている。

何かが賽の河原のように積み上らず、どこかの底が抜けた思いをしていることだろう。

とりわけ、被災者たちが巻きこまれた惨状と悪夢は、想像力をはるかに超える。その一方で、コンビニやスーパーからは乾電池、水、おにぎり、パン、トイレットペーパーが消え、電力とガソリンが悲鳴をあげ、為替が急変して、1ドルが80円を切り、株価が乱高下を始めた。

海外ジャーナリストは某経済番組のなかで、日本人が決して暴動をおこさないことを褒めて、これならきっと日本は復活します、投資家たちもそういう日本をいずれ評価するから株価も円高も収まっていきますと言っていたが、話はそういうことなのか。

どこかが麻痺していたのではないか。やっぱり底が抜けたのではないか。ただし、この麻痺や底抜けはいまさらに始まったことではないだろう。

築地の病院は混んでいた。

どの待合室にもテレビの被災者ニュースをじっと見つめる患者たちで、いっぱいだ。いったい、どちらが「患」かが、わからない。「患」とは「憂うる」ということ、その文字は心臓を串が刺そうとしている姿なのである。

それにしても、朝のA3カラープリントのことが、気になる。

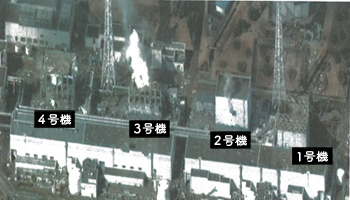

福島第1原発の1号機から4号機までの「事故と不如意と想定外」の説明では、いったい何がおこっているのかが、どうにもわからない。この悪夢のような異常の連打がいったい何を告げているのか、どうにも事態の核心が掴めない。

主な異常だけでも、水素爆発による建屋(たてや)の炎上と決壊、冷却装置の不調、水蒸気の発生と漏洩、燃料棒の露出、圧力抑制室(サプレッション・プール)の変形、放射線の流出、使用済み燃料への影響、被爆者の出現、住民の避難半径の拡張などが、次から次へとおこっている。5号機、6号機もだんだんおかしくなってきた。

もはや原子炉格納容器や原子炉圧力容器の“鉄壁”の頑丈さなど、誰も信用できなくなっている。記者会見場に並ぶ東電の説明がどこまで“正確”なのか。どうも納得しがたい。まして原子力安全保安院(経産省)の説明など、ただただしどろもどろ。だぶだぶの防災事務服を着た、きっと不眠不休の官房長官の枝野幸男君も、実は事態の進行に愕然として内心では何かが引き裂かれているだろう。

ともかくも、この原発事故が、おそらくは何かの「臨界破壊」に向かって狂ったように突き進んでいるのは確実だ。そこには地震や津波の襲来だけではなく、さまざまな“想定外”が待っている。

そもそも原発は放射性物質(核分裂生成物)が勝手に出てこないために、基本的には3つのバリアーで守られているはずだった。

第1のバリアーはペレットで、核分裂生成物を0・2ミクロンほどの酸化ウランの粉末に圧縮し、ペレット状に固めてある。これが破れたばあいも、第2のバリアーの燃料被覆管という金属管がペレットを密封している。金属管はペレットを詰めている燃料棒で、ジルコニウム合金でできている。

しかしペレットそのものが熱伝導が悪いため、この金属管は外側が500度でも中心部は1500度になり、わずか5ミリの差で法外な温度差が生じる。そのため異常がおこるとまずペレットが縮み、核分裂生成物ができてこれが膨れ、ひび割れになることがある。これらのバリアーが破れると、放射性物質は原子炉の中を通る冷却水の中に出てきてしまう。

そこで第3のバリアーとしてこの冷却水を封じこめる圧力装置が用意されている。しかしこれも破損すれば、冷却力が失われ空焚き状態になる(今回はこれを補うために海水が導入されてきた)。

これが3つのバリアーだ。外側からいえば、コンクリート建屋、分厚い原子炉格納容器、頑丈なはずの圧力装置、燃料棒、ペレット、という順に安全弁があるというふうになる。そして、これらすべてが破砕か損傷すれば、万事が休していわゆるメルトダウンがおこる。

ところが、これらのバリアーのいずれもが危うくなってきたわけだ(と、おぼしい)。報道されないこともある。

そもそもバリアーが壊れるだけが原発事故なのではなかった。

自然災害もあれば、人為ミスもある。それだけではない。地震などがおこって原子炉内部の運転を止めるには、オートマティカリーに制御棒が突っ込まれるようになっていて、それをスクラムと呼んでいるのだが、そして今回も早々にそのスクラムによって制御棒は作動したのだが、ところがチェルノブイリの原発大惨事では、あろうことにその制御棒によるスクラムがかえって核反応を進めてしまったのである。ポジティブ・スクラムと言われる。石川迪夫の『原子炉の暴走』(日刊工業新聞社)に詳しい。

こんなふうなのだから、何がおこっても、何が待っていてもおかしくはない。われわれが、この数日間のニュースで見聞しているのは、こういう不可視の荷重なのである。

そうだとすれば、明日、大事故が待っているのかもしれないし、明後日、癒えがたい放射能汚染が待っているのかもしれない。あるいは第3、第4の自然災害や人為災害が待っているやもしれず、政府・地方自治体・民間企業におよぶであろう泥沼のような責任問題も待っているだろうことも、覚悟しておいたほうがいい。

しかし何であれ、それは紛れもない「日本の症状」なのである。ぼくは、この症状をさかのぼればキリはないものの、遅くとも1980年代の半ばからの発病だと思っている。

発病は農業問題からエネルギー問題まで、日米同盟からグローバリズム問題におよび、さらには日本人の意識の問題にまでかかわっている。

もともと原発(原子力発電システム)は、第二次世界大戦直後にアメリカが研究開発にとりくみ、1951年にプルトニウムを作りながら運転するという高速増殖炉を発表したのが最初である。これはウラン濃縮施設が必要な原発だった。

その後、ソ連とイギリスが核兵器製造用の原子炉をもとに、天然ウラン燃料によって熱中性子を核分裂させる黒鉛炉を開発し、カナダは重水炉を開発した。ついで1953年のアイゼンハウアー提案(「平和のための原子力」演説)で濃縮ウランの商業化がおおっぴらになると、濃縮ウランを使う軽水炉が主流になった。

日本の原発はアイゼンハウアー提案の翌年、突然に原子炉に関する基礎研究調査費が提案され、衆議院で予算が通過したときから始まった。これを強引に進めたのが中曽根康弘である。

あとは日米原子力協定で濃縮ウラン受け入れが決定し、総理府内に原子力局がおかれ、科学技術庁が発足すると同時に、読売・日テレのドン・正力松太郎が原子力委員長に就任して、イギリスから黒鉛減速炭酸ガス冷却炉を導入した。このとき湯川秀樹(828夜)はその強引ぶりに嫌気がさして原子力委員を辞任した。

こうして市町村合併法を背景に出現した東海村に第1号原子炉が誕生すると、これを皮切りに、日本の原発は現状16の原子力発電所に55基の原子炉を全国各地で動かすまでになっていた。

いまではよく知られていることだけれど、田中角栄が発案した電源3法にもとづいて、地元に原発建設の見返りの交付金がもたらされることが、この推進力になったのだ。

かくていまでは、日本中の発電の3分の1が原発による地域割り電力供給に頼っている。その電力を供給しているのが、東電や中電や関電や九電などの電力会社であって、かれらには原発の製造技術があるわけではない。原発を日本で作れるのは日立と東芝と三菱重工ばかり。ちなみに最近のアジアでは、90年代に韓国9基、中国8基、日本6基、インド2基、パキスタン1基の、21世紀に入ってインド6基、韓国4基、日本1基の原子炉が建設された。

しかし、日本は名にし負う地震列島だったのである。だったら、地震と原発は切り離せない。その危険の予告は東京電力が福島第一と福島第二とともに担当した柏崎刈羽原発で、2007年7月に中越沖地震のときに発せられていた。

本書は、原発と地震の関係を最も深く抉(えぐ)ったドキュメントである。ぼくはこの手の本をいろいろさがしてみたが、広瀬隆の『原子炉時限爆弾』(ダイヤモンド社)などを除いて、ぴったりの類書はなかった。広瀬の本は「大地震におびえる日本列島」というサブタイトルがつく。そこで、国立がんセンターの定期検診のあと、そのまま丸の内丸善に行き、本書を関連本とともに松丸本舗に入れることにした。

事件はまだ3年半前のことである。

中越沖地震とともに柏崎刈羽原発の7基すべての原子炉が緊急停止し、3号機の変圧器が火災をおこし、7号機からは放射性物質が漏れたのだ。制御棒も脱落事故をおこしていた。“想定外”の震度7の激震だった。

やがて、この原発が活断層の上に立地していたことが判明した。けれども実は、それまでこのことがいっさい隠されてきたことがわかってきた。なぜそんなふうになっていたのか。新潟日報の特別取材チームはこの謎を追いかけ、事件後すぐの8月16日から1年間にわたる特別連載「揺らぐ安全神話・柏崎刈羽原発」を組み上げていった。

取材先はかなり多岐におよぶ。東京電力の現場担当者や管理者はむろん、そもそもこの原発を誘致し、立地し、作動させていった関係者の多くにヒアリングし、その背後関係を洗い、ついには角栄時代の柏崎市長(小林治助)をとりまく取引にまでメスを入れていった。

この連載は総力的だった。日本ジャーナリスト会議JCJ賞と日本新聞協会編集部門賞をみごとに受賞した。しかしながら、それが本となり、2009年1月の刊行となった『原発と地震』が、ではこれまでそれなりに読まれてきた気配があるかといえば、新潟北陸地方はいざ知らず、少なくとも関東や東北では、なかったように思う。東京の書店員たちに聞いてみても、この本のこと、ほとんど知らないままだった。

原発のメカニズムそのものは熱源に原子力をもってきただけで、その原理は火力発電とほとんど変わらない。ボイラーを原子炉におきかえ、そこにペレットを詰めた燃料棒を「燃やして」、水を蒸発させ、その蒸気でタービンを回して発電する。

ただし、その原子炉の中ではウラン235やプルトニウム239が「燃えている」のではなく、「核分裂の連鎖反応」をおこしている。そこが決定的にちがっている。

そのため炉内には大量の核分裂生成物がたまる。これが放射性物質で、以前からの一般用語でいえば「死の灰」にあたる。原子炉に異常が発生すると、この「死の灰」がまきちらされる危険性がある。ヨウ素131、セシウム137、ストロンチウム90などだ。

これらの一連の出来事は、ずばり核分裂反応である。ウランやプルトニウムの原子核に中性子をぶつけると核分裂が次々におこるのだが、原発ではこれを小さなペレットの寄せ集めに閉じこめておこす。そういうペレットを詰めた燃料棒が、原発の燃料なのである。これだけのことをおこすには、むろんのこと、原子炉内での核反応やその残留物が外に洩れないようにしなければならない。

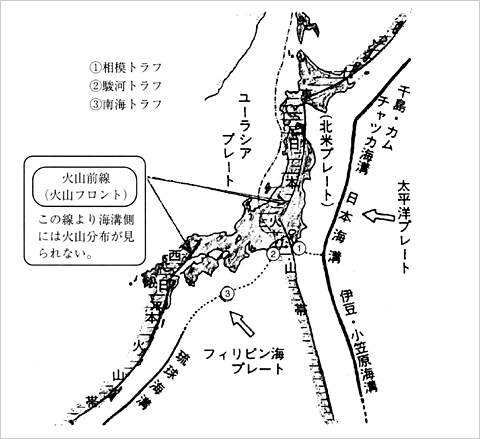

けれども、日本はフラジャイルきわまりない地震列島なのだ。もとは中国大陸の一部だったが、2500万年ほど前に地殻の下部にプルーム(マントル最深部から立ち上がる熱柱流)が上昇して、地殻が引き裂かれて日本列島になった。その引き裂かれて陥没したところに日本海が生じた。

大陸から独立した列島に、今度は600万年前から南のほうからざっと100万年をかけて、フィリピン海プレートの上に乗った火山島が次々に付け加わって、丹沢や伊豆半島や富士山になり、ついでに太平洋プレートとのプレート境界上にいくつものトラフ(舟状海盆)を生じさせた。有名なのが、やがて東海地震をおこすだろうと言われている相模トラフや南海トラフだ。

こうして一方では、大陸プレートと海洋プレートの境界が東北日本の太平洋側につくられ、他方では、このような劇的な列島の成り立ち自体が2000以上もの活断層を列島全体にのこしていったのである。

その活断層の上に柏崎刈羽原発が建設された。何がおこっても当然だったのだ。

福島原発はどうだったのか。“想定外”のマグニチュード9.0が襲い、大津波が発電機を狂わせた。これを“回復”させるのは相当に難しい。オペレーターの東電ではムリだ。福島原発は東芝と日立とその下請け業者の担当だろうから、技術力のあるかれらを初期に投入すべきだった。それがもはや間にあわないというなら、これはいまから厖大なコンクリートやセメントを用意しておいたほうがいい。

高村薫の小説に『神の火』(上下・新潮文庫)がある。

冒頭、海岸の岸壁に建設中の原子力発電所の南北200メートル・東西50メートルの建屋が出てきて、これを主人公の島田浩二が眺めている場面から始まる。すでに南北の両端に二つの巨大ドームと中央制御室ができあがっていて、原子炉格納容器が威風堂々とこのあとの稼働を静かに待っている。

島田は原発の技術者で、極秘情報をソ連に流していたスパイでもあった。詳しい筋書きは伏せておくが、島田はさまざまな国と人物の関係に巻きこまれ、某国の原発襲撃計画を知るのだが、そのうち自分が原発を破壊していくという宿命に向かう‥‥。そういう大胆な物語になっている。1991年の作品だが、文庫化にあたって全面的な改稿がなされた。

それから6年、高村薫は大作『新リア王』(新潮社)を発表した。今度は下北半島のむつ小川原開発に取材して、その背後に蠢いている国家と産業とのあいだの呻くような人間関係を描いた。そのうち千夜千冊したいので、これについても中身はふれないが、物語は代議士の父親と禅僧の息子を主軸に(だから“新リア王”なのだ)、当時の通産省による原発政策を浮上させている。

その高村さんが柏崎刈羽原発事故のとき、電力会社や制御棒の脱落について新聞に疑問点を寄稿した。どこからも呼応がなかった。それを知った新潟日報の記者がインタヴューした。高村さんは本書『原発と地震』のなかで、おおむね次のように「日本の症状」についての感想を語っている。今夜の番外篇の言葉としたい。

「国と電力会社と重電メーカーとの長年の関係があまりに固定化し、安全性を公的に評価する仕組みがないままに、すべてが既成事実化してきた。けれども日本には地震国だという特殊な条件があります」。

「使用済み核燃料の最終処理まで含めたコスト問題とともに、原子力による電力供給が妥当なのかを問わなければいけません。(中略)原発政策が推進された70年代とちがって、今は地震の活動期に入っているのですからね」。

「(阪神大震災などを体験して)人間の一生は、震災や戦争のような不条理に耐えることだなと思いました。不条理は癒されたり、片付いたりすることはありえないのです」。