物理学と神

集英社新書 2002

夜空はなぜ暗いのと子供が聞いた。

時間はどこから出てきたかとベケットが尋ねた。

自然も世の中も、パラドックスに満ちている。

かつては、そういう矛盾を「神」が引き受けた。

面倒な問題は「悪魔」に押し付けておけばよかった。

では、神も悪魔も排除した科学は、

矛盾をどんなふうに解決しようとしてきたのか。

神につくか、科学を応援するか、

それとも話を人間に戻してみるか。

この本は入門書であるけれどよくできている。科学アレルギーによく効くはずだ。難問にも軽々と説明を試みた。こういう本はあるようで、ない。

池内了さんはぼくと同じ歳の物理学者で、京大の物理学科を出て北大・東大・阪大をへてしばらく名古屋大学の理学研究科で教えておられたが、いまは総合研究大学院大学である(2008年現在)。『観測的宇宙論』(東京大学出版会)、『泡宇宙論』(海鳴社→ハヤカワ文庫)、『天文学者の虫眼鏡』(文春新書)といった、かなり出回っている著書でもおなじみで、宇宙論がたいへんお得意なのだが、それだけではない。

科学がどういう長所と短所をもっているかということを、科学産婆ソクラテスのごとく丹念に“お産のしくみ”のようにしてあかすのも、またヤクザっぽく“科学の懐のドス”のだんびらを見せるのも、それぞれ得意なのである。最近は岩波新書に『疑似科学入門』を書いた。エセ科学やオカルト・サイエンスや地球温暖化科学に惑わされている諸君にあてたものだ。れっきとした物理学者が「神」とか「疑似科学」だとかの単語が入った書名の本を書くだなんて、ふつうなら危険きわまりないか、もしくは怪しげなことのように思うだろうに(実はそうではないのだが)、こういうことも平気でやる。

なぜ平気かというと、ひとつには池内さんが科学のしくみをよくハンドリングでき、それをレゾナント(共鳴的)な言い回しにできる才能があるからなのだが、もうひとつには、そもそも人間の歴史が科学の目的と神を想定したこととはどこかでつながっているからなのだ。本書が、ふつうなら科学史の解説書になりかねない内容を思考法の問題として扱っていて、そこがよくできているのは、神の想定の歴史と科学の目的の関係を、池内さんが歴史の根幹での相同性としておさえているからなのである。

今夜はその流れの骨太なところだけをかなりスキップしてサマリーする。モリス・バーマンが世界の再魔術化を志して書いた『デカルトからベイトソンへ』(国文社)などとの関連で読んでもらえれば、さらにおもしろくなるだろう。

そもそも科学は「自然現象がなぜそのようになっているか」には答えていない。そういうことを科学や一般科学者に期待してはいけない。科学は「自然はそのようになっているだろうことを証明している」にすぎない。

これは、神は自然をこのように作り賜うたと言っていることと、そんなにはちがわない。実際にも、ヨーロッパ社会がつくりあげた近代科学というものは、神が書いた“もうひとつのバイブル”を数学の言葉で自然を相手に書き上げようとしたわけだった。ここで「神」と言っているのはもちろんキリスト教的な一神教の神をいう。

ざっとしたことをいえば、古代ギリシアの自然哲学が苦悩したあと、キリスト教がヨーロッパの世界観の中央を覆ってからアウグスティヌスまでは、宇宙の姿がどういうものであれ、そんなことは神にも教会にも知ったことじゃなかった。つまりアリストテレスの自然体系はあまりに独創的で、長らく神学体系と交わりはしなかった。

それが13世紀のトマス・アクィナスあたりから、ちょっとずつアリストテレス体系と神学体系を調和させようとするようになった。アリストテレス体系との矛盾を避けるようになってきたのだ。これをなんとかふんだんのレトリックとメタファーを駆使し、さらにさまざまな知をコスモロジックな構造にあてはめて合体記述にしてみせたのが、ダンテの『神曲』だった。ガリレオはこの『神曲』を熟読した。

しかしダンテのような例外はあったにせよ、時代はまだアリストテレスと『聖書』を一緒にするまでには至らない。そんなことをこっそりやろうものなら、教会や修道院のそこかしこで、まさにエーコの『薔薇の名前』のような忌まわしい殺人事件がすぐおこった。神の名のもとに悪魔が笑うのだ。かんたんにいえば、こういう流れがコペルニクスにまで及んだのである。

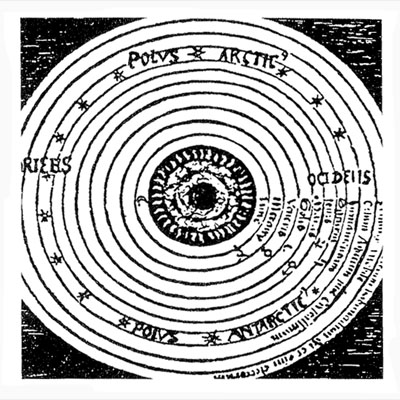

地球から順次、月天・水星天・金星天・太陽天・火星天・木星天・土星天・二重の恒星天

よく、「コペルニクス的転回」という。天動説が地動説になったという意味で、天地が180度ひっくりかえったような出来事や意見のことを象徴する言葉だが、ややおおげさだ。コペルニクスが何をしたかといえば、フラウエンブルク寺院の大管区長という聖職者でありながら、いや、そうであるがゆえに、神が宇宙を作り賜うたのならきっとそこには何かの法則があるはずだと粛々と考えたということだった。つまりコペルニクスにはまだ「神がくっついていた」。

それまでの天体をめぐる手引きには、13世紀にアルフォンソ10世という天体大好きのカスティリア王が作成させた「アルフォンソ表」があったのだが、それによって天動説が示していた7つの星の運動を説明するには、80をこえる天体の円運動を組み合わせなければならなかった。コンピュータもない時代、こんなややこしいことが当時の技で計算できるわけはない。そこでコペルニクスが自然に向けて、最小の仮定で最大の結果が得られる「オッカムの剃刀」を思い切って使うことにした。

それにはひとつ、従来の約束事を破る必要があった。それは「神の居場所」と「宇宙システム」とを切り離すことだ。それまで神なるものは七つの惑星が美しい運動を見せている中心にいたはずなのだが、コペルニクスはそれをカッコに入れて保留させた。世界の中心に神がいるかどうか、そこをカッコに入れたのだ。それが『天体の回転について』に綴られた地動説の誕生になる。

コペルニクスがこんなふうにしたので、司教たちの説教に代わって新たな天体司祭が登場して「神の居場所」さがしが始まった。それが科学のハシリだ。ついでガリレオがその居場所を仮説した。望遠鏡を天の川に向けてみると無数の太陽があった。そこは7つの星を統括している天体の中心ではなく、「あっち」のほうだった。それまでは天動説と神学が結びつき、したがって太陽こそは天体の中心で、それは「神の居場所」の中心性に擬せられていたのだが、その中心性が「そこ」にはなかったのだ。

かくして神は中心ではなくて、一挙に無限の彼方に、すなわち「あっち」に行ってしまったのである。このころニコラウス・クザーヌスやジョルダーノ・ブルーノらがしきりに「無限の宇宙」や「複数の天体」を唱えていたのは、こうした背景による。

いったい何がどうなったのかといえば、信仰的な「無限者の神」と科学的な「無限の宇宙」とが併存してしまったのだ。どこかが重なっていて、どこかがまったく別なものであるはずなのだが、そこは当時はまだわからない。それなら人間はどちらを見ればいいのか。神なのか、宇宙なのか。両方か。それらを同時に知覚しようとすれば、2つの世界のあいだで迷うばかりである。

そこに登場してきたのがデカルトだ。デカルトは公理を決めて、その公理のうえで理性をはたらかせるというやり口で、有効な道具をつかって「世界の決め方」をつくるべきだと考えた。道具は、994夜にライプニッツのローギッシュ・マシーネのことを書いておいたように、代数を前提にした記号的な数学だ。そのやりかたは『方法叙説』に書いてある。これによってデカルトが何を確立したかということは、1241夜の『デカルトからベイトソンへ』のときはあまり説明しなかったけれど、一言でいえば、いっさいの「思考」(=合理的説明)から「神」(=非合理)を排除してみせたのである。神を持ち出さないで、世界の出来事の運動を説明できるようにしたのだ。

これはこれでたいへんな手際だったのだが、ただし、世界観がここで変質した。コペルニクスの地動説とガリレオが発見した無数の太陽とデカルト主義は、神を地上からも追放してしまったのだ。

こうしてこれらの集大成者として、ニュートンが「合理宇宙の決め事」を仕上げることになった。ニュートンは、「こっち」の地上の出来事も「あっち」の天上の出来事も同じ法則で語れるのだという説明をしてみせた。法則というのは運動法則である。

このようなコペルニクス的転回による考え方は、一方ではむろん近代科学のめざましい発達をもたらしたのであるけれど、他方では人々に「世界はたくさんあってもいいんだ」という空想をもたらしもした。クザーヌスやブルーノの「無限の宇宙」や「複数の天体」はもっとはびこったのだ。たとえば、フランシス・ゴドウィンの『月の男』(岩波書店)に、ウィルキンズの『月世界発見』(未訳)に、シラノ・ド・ベルジュラックの『月世界旅行記』(早川書房・講談社文庫)に、フォントネルの『世界の複数性についての対話』(工作舎)に……。これらは幻想小説のハシリとなった。

神を「あっち」に追いやったから、これで科学の陣営のほうは“神なき万全”になったかというと、そういうわけにはいかない。神に代わって「悪魔」が復活してきた。もともと悪魔は、神が創造したはずの「世界の調和」を乱す邪悪なものとして想定されてきたのだが、その悪魔が科学の側にもあらわれたのだ。

最初にそのことをはっきり言い出したのは、ナポレオン時代のラプラスである。もともとデカルトやニュートンによって確立した近代科学の原理は、「世界にはたらく力がすべてわかっているのなら、ある時刻におこる世界の出来事はあらかじめ予測できるはずだ」というものだった。これを「決定論」とか「決定論的世界観」というのだが、そこでラプラスは、それならば世界にはそのようにすべての出来事を予知できる悪魔がいるということだろうとみなした。これが「ラプラスの魔」だ。

この悪魔はニュートン力学を全宇宙に適用したとたんに黒いマントを翻して出現する万能悪魔とでもいうもので、いったん宇宙が動き出せば、その後の動きは完璧に記述する。とすると近代の合理的科学者のほうこそ、みんな悪魔だということになるのだが、ただし、この悪魔にも唯一の欠陥があった。そしてそこにまた、神の唯一の残り少ない出番もあったのである。こういう悪魔の唯一の欠陥と神の唯一の出番のことを、科学では「初期条件の問題」という。神が宇宙の最初の一撃(初期条件)をおこさないかぎり、このニュートン宇宙は二進も三進もいかないからだ。

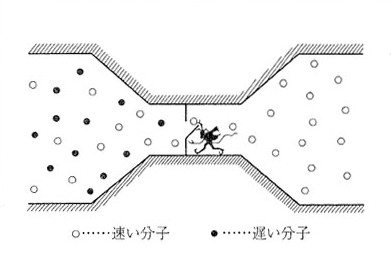

つづいてもう1人、悪魔を提唱した科学者が登場した。マックスウェルである。19世紀半ばになると、気体が多くの分子からできていることがわかってきて、気体のふるまいを知るには多数の分子の動向を調べる必要が出てきた。マックスウェルは、分子一個一個の運動をすばやく見分けてしまうような、やたらに精細な目をもった悪魔を想定した。分子の速度を1個ずつ測れる悪魔だ。これが「マックスウェルの魔」だ。むろんそんな克明な能力をもつ悪魔はありえない。そんなことをしていれば悪魔自身のエントロピーが上昇してしまって、悪魔のほうがくたばってしまう。

では、「マックスウェルの魔」はお役御免かというと、そうではなかった。時代がすすむと、ここには統計的で確率的な世界観を導入すればいいということがわかっていった。「マックスウェルの魔」は1個ずつの分子のふるまいを見定めようとしたが、新たに登場した「確率の魔」は分子の統計的ふるまいを見定めることにしたのだった。

こうして科学はまたしても悪魔をつかって説明を進めることになっていく。科学というもの、このように神や悪魔と出会いながら発展してきた。池内さんが言いたいのは、科学者たちはときどきは悪魔の名を借りて、自身、みずから神に挑戦する悪魔となってきたということである。

速い分子は右に、遅い分子は左に行くように操作する悪魔

意見や判断のことを、ギリシア語では「ドクサ」(臆断)という。そのドクサを成立させないもの、あるいはドクサを矛盾に追いこむロジックやメッセージを古代ギリシア人たちはパラドクサ、すなわち「パラドックス」と呼んだ。

パラドックスは全知全能の神さまには似合わない。したがってパラドックスはこれまたすこぶる悪魔的な問題となりえた。ところが洋の東西を問わず、宗教はパラドックスを避けようとはしない傾向をもってきた。これは驚くべきことである。たとえば「貧しき者は幸いである」「善人なおもて往生をとぐ。いわんや悪人をや」と言って、むしろパラドックスを絶妙に使って信仰を広めてきた。とりわけナーガールジュナ(龍樹)はパラドックスをもってパラドックスを凌駕した。その究極のパラダイムが「空」である。パラドックスなのに東洋哲学の到達点が見えてくる。宗教哲学の強みだろう。

他方、科学のほうも古来このかた、「ゼノンのパラドックス」や「エピメニデスのパラドックス」などを次々にかかえ、これをなんとか合理で説明しようとして苦慮し、しかし結局は「論理」を磨きあげ、数学をこれに添わせてきた。

それでみかけはうまくいったかに思えたのだが、パラドックスの性質によっては、実は数学を前に進めることができない問題があることもしだいにわかってきた。論理に徹したい文化の宿命的な苦闘がここに始まった。たとえば「エピメニデスのパラドックス」は、クレタ人であるエピメニデスが「クレタ人はすべて嘘つきである」と言ったというとき、さてエピメニデスは嘘つきなのかどうかという問題を提示しているのだが、この問題はいくら論理を駆使して検討してみても、結果がいずれも否定されてしまうという性質のものだった。

論理学ではこういう堂々めぐりを「自己言及パラドックス」という。たいそう厄介な問題で、このパラドックスを論理学や記号数学はなかなか説明できなかったのだ。しかしながらこれを別の言い方でいえば、論理や数学で証明(説明)できないものなんていくらでもありうるということでもあった。それを言ってのけたのがゲーデルの「不完全性定理」である。

ゲーデル以降、パラドックスをめぐる論理の苦闘は、数学を「超数学」から見るという新たな視点に運ぶのには役立った。とはいえ、このようなパラドックスが天体の観測においてもおこるとは、天文学者たちはついぞ思っていなかった。そこに出現してきたのが宇宙論初のパラドックスを集約してみせた「オルバースのパラドックス」というものなのである。

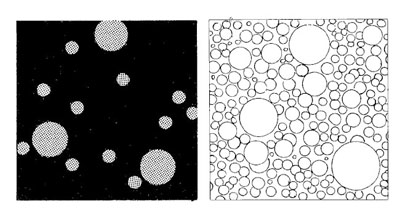

天の星々が太陽のような恒星であることは、19世紀半ばをすぎると常識になってきた。ガリレオの太陽は無数にありそうだった。しかしそれなら、たくさんの太陽に満ちているはずの夜空はなぜあんなにも暗いのか。

夜空が暗い理由については、いろいろな説明が試みられてきた。ケプラーは「宇宙は黒い壁に囲まれている」と言い、デカルトは「宇宙は有限だから」という説明をした。オルバースはさまざまな天体計算をしてみせて、どんな説明をもってしても夜空が暗い理由の説明はできないと言い出した。

パラドックスが生じたのは、星の見かけの明るさが距離の2乗に反比例して弱くなるのに対して、星の数は距離の2乗に比例して増大し、両者の積は距離に比例して大きくなることにもとづいていた。無限宇宙なら距離は無限だから、積も無限になってしまう。それゆえこのままではパラドックスは解けない。オルバース自身は宇宙には星間ガスが多くて、そのため手前の星しか見えないのではないかという天体不透明説を提案したのだが、その理由は「神が不透明な宇宙を創ったとしか言いえない」としか説明できなかった。またしても神さまのお出ましだ。

1844年、ウィリアム・ハーシェルがこのパラドックスに挑戦した。光はエネルギーをもっていて、光が吸収されるとエネルギーは物質を温めるほうに使われ、吸収体の温度が上がり、物体は熱放射をする。もしも吸収体の温度が星の寿命より短い時間で上昇するなら、吸収したエネルギーと同じ量を放出するだろう(実際にも、地球は太陽から受け取ったエネルギーを宇宙空間に再放出していて、だから地球の温度はほぼ一定を保ってきた)。

ハーシェルはオルバースの不透明説を突破するには、吸収体が熱エネルギーを再放出しない星がたくさんあると考えればいいだろうという提案をした。ところが、そのような星を計算で出すわけにはいかなかったのだ(一兆は必要だ)。

結局、パラドックスを解消するには、宇宙が膨張していること、その宇宙のどこにおいても星たちは無限に近い階層構造をもっているだろうこと、遠方の星の光は距離が遠くなるほど低減することといった、大きくまとめればこの3つの条件をくみあわせればなんとかなるということになった。が、実際のパラドックス解決には、宇宙が有限年齢であるということも加えなければ説明できなかったのである。

左は現実の宇宙で、右はオルバースのパラドックスをもとにした宇宙。宇宙膨張が発見されてはじめて解決された。

科学はこうして近代から現代に突入する。神と悪魔をたくみに活用してパラドックスを解こうとするたびに、ロジック好きの科学も著しい成長をとげた。

その代表的な理論が宇宙膨張論と宇宙ビッグバン理論である。これは何を求めた結果なのかというと、ごくごくわかりやすくいえば、不確実な現象を確実に予測したかったのである。それが宇宙科学の癒しがたい欲望だったのだ。

実際の科学の現場では、ごく単純なこともわからないことが多すぎた。たとえば玉突きやパチンコの玉がどのように進むかとか、砂山の砂がどのように崩れるかとか、飛行機の翼がどこで疲労するかとか、そういうことは、すべて日常的な現象なのだから、ほんとうはニュートン力学の延長で解けるはずだったのに、それがそうならない。樹木から木の葉がどの地点に落ちるかは科学できないし、タバコの煙の行方も科学できないままだったのだ。論理では説明できないことがしだいに多くなってきた。

いまでも天気予報に「降水確率」といった曖昧きわまりない用語がつかわれているように、こうした確率的な現象と新たな科学は向き合うことになった。かくして科学は「不確実との確率的な妥協」をはかるしかなくなったのである。

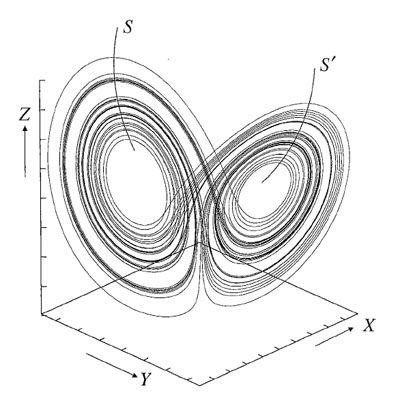

それを今日ではしばしば「カオスの介在」とか「複雑系を相手にする」という。20世紀後半は、この新たな神だか悪魔だかわからない不確実な動向にとりくんでいく。そのようになる原因がどこにあるかといえば、まとめれば4つに起因した。

①原因と結果が線形の比例関係になく、かなり小さな原因も結果を大きく変えてしまっているという非線形な原因がどこかにはたらいている。

②どこかで量から質への転化が生じ、多数の要素の動向がコヒーレント(協同的)におこっているため、個々の要素の和がシステム全体の特徴をあらわさない。

③ その現象が多成分系であるため、そこにいくつもの相互作用のチャネルやルートがあって、これを同時に予測したり測定したりすることができない。

④ その現象の系(システム)を構成しているどこかに「ゆらぎ」が生じていて、それによって系が成長したり変化したり、新たな秩序を形成したりしている。

これらはすべて複雑系の特徴である。このような原因をはらませた現象やシステムは、かなりある。神経の回路の中の出来事からオーロラの発生動向まで、世は複雑系だらけといっていい。すでにポアンカレは、3個の天体運動すらその動きは予測できない原因をはらむと書いて、カオスの存在を予言した。

ニュートン力学の原則は、どんな物体(質点)の様相も、初期条件として位置と速度さえ与えられれば、その後の運動はカンペキに決定できるというものだった。

けれども初期条件にほんの少しの非線形な性質が加わるだけで、北京での蝶々のパタパタがニューヨークの嵐のバタバタになってしまう。米中戦争のさなかでもあったなら、これで中国はみんなで「胡蝶の夢」を見ればいいけれど、科学者はそうはいかない。1960年代に入ると果敢な研究が始まって、そこにはカオスやソリトンや散逸構造といった“新たな秩序”が隠れているだろうことを仮説した。

観察の仕方や計算の仕方も変える必要がある。ニュートン力学のように質点や粒子の個々の運動を追いかけるのではなく、運動の様相を大きな幅をもって長い目で見るようにした。それで、運動を粘り強く見ていると(コンピュータで)、初期条件がちょっと異なるだけで変わった動きをしている粒子たちは、必ず奇妙な誘導場のようなところに立ち寄っていることがわかったのだ。これが「ストレンジ・アトラクター」である。

一つの定常点まわりの回転運動が他の定常点まわりの回転運動に不定時に切り替わるような運動を示している

池内さんは、このアトラクター(リミットサイクル)を「適当に動きまわっている旅人が宿屋に立ち寄るようなものだ」と見立てたが、加えて見えてきたのは、このストレンジ・アトラクターという宿屋に近づく粒子の軌道は、きわめてよく似たパターンをとっていたということである。

カオスの宿屋ではみんながみんな、ほぼ自己相似的なのだ。いいかえればストレンジ・アトラクターはそのような相似構造でできていたわけである。それこそがカオスのもつ規則性だったのだ。

いま出回っている自然の法則は、大別すると2つのカテゴリーに分けられる。まるで神が関与しているかのように「魔法の数」をもつ法則と、そういう「魔法の数」ではあらわせない法則だ。

前者は、サイズや密度やエネルギーなどの物理量が特徴的な数値をとるような法則たちで、地球上の物質はほとんどその密度(単位立法センチメートルあたりの質量)を1グラムから10グラムにしているとか、木材や石油やダイナマイトが発するエネルギーを温度換算すると摂氏100度から1000度になっているといったことをあらわす。

後者のほうでは、サイズや密度やエネルギーなどの物理量が広い範囲の数値をとる法則などがある。たとえば粉塵・砂粒・小石・岩石・小山・高山を構成する石っぽい物質は、10桁にわたるサイズが並んでいく。地震の揺れだって実際にはしょっちゅうおこっているにもかかわらず、まったく体に感じない揺れからビルが倒壊する揺れまでがある。これらは数値の幅がべらぼうなのだ。だからここには神も悪魔もなかなか入れない。

というふうに2つの自然法則に分けられるのだが、ところが後者の現象には実は隠れた特徴があった。それはフラクタルで自己相似的な特徴というものだ。大きな数値をとる現象も、小さな数値の現象とその構造や運動形態がよく似ていたのだ。地震の例でいえば、大きな揺れも小さな揺れもベキ関数になって、幅はあるのに揺れのパターンは似ている(グーテンベルク゠リヒターの関係)。

わかりやすくいえば、砂粒もこれを大きく引き伸ばした写真にすれば、巨大な岩石そっくりなのである。こういう特徴関係は、小枝と樹木の全体の構造の関係にも、河川の俯瞰と細部の構造の関係にも、稲妻や神経の相似的構造にもあてはまる。それらは階層的にネステッド(入れ子)なのだ。ぼくがかつて「遊」1001号で「相似律」を特集したのは、この法則を見せたかったからだった。

“重力をあざむく放電図形力”

左頁:リヒテンベルク図形、右頁:コロラド河の河口付近

“河川と葉脈と羽根:そこには関係があるか”

左頁:(上)北海道宗谷丘陵(下右)ミドリクサカゲロウの羽根

右頁:南イエーメンの高原に流れる河川

“極大と極小は酷似する”

左頁:有孔虫、右頁:月面

それだけではなく、こういう特徴関係は太陽系→銀河系→超銀河系→宇宙というような、とびきりメガな構造にもあてはまりそうだった。宇宙もまた階層的で自己相似的なネステッドな構造をもっていそうなのである。新たなものたちの姿は神や悪魔ではなく、互いを反映しあう鏡像のようなものだったのだ。

ではそれなら、「オルバースのパラドックス」以降の宇宙についての仮説も、このような見方でおおむね説明がつくかといえば、それがそうは問屋が卸してはくれない。池内さんの話はいよいよ得意の宇宙論にさしかかっていく。

本書はまず、「物理学原理主義」による宇宙論から説明している。どんな社会にも癒しがたい原理主義者がいるものだが、宇宙論における原理主義は「物理原理に矛盾しないかぎり、どんなに異様な仮説になろうと極限まで描像を提案する」というものだ。これは、神なんていっさい介在させまいという世界描像になる。

神を介在させないためには、「神の最初の一撃」を別の現象で説明しなければならない。つまり、宇宙の起源という根本的な初期条件に「無」あるいは「無の代わりになるもの」を想定することになる。これは大変だ。「無」なんだから、時間も空間もない。いったい時間ゼロの状態とは何なのかということを想定しなければならない。むろん宗教哲学にはしたくない。そんなことをどうやって説明するのか。

20世紀科学では、時空間の特質の多くはアインシュタインの重力場方程式で説明されてきた。けれども宇宙の起源の状態を描くには、ここに「プランク時間」という最も極微の量子化された時間の効果(量子効果)を加える必要があった。原理主義的な科学者たちは、このあたりを手かがりにすることにした。しかしプランク時間はかぎりなくゼロに近い時間だが、ゼロではない。つまりは「無」に近い状態を律する仮想の時間なのである。時間がないのだから、物質もない。そこをどう説明するか。

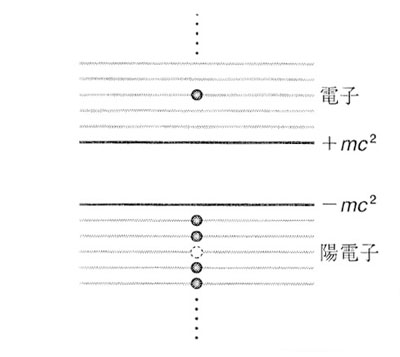

物理学ではアリストテレスこのかた何もないところを「真空」と名付けてきた。しかし真空には何もないのかというと、そうでもない。真空に電場を少しずつかけて強くしていくと、あるところで突然に電子と陽電子が対になって生成される。いずれもプラスのエネルギー(質量)があるので、われわれも感知できる。ということは、真空からも“もの”は取り出せるということで、そうだとしたら真空は「無」ではない。

このことを理解するには、最初の真空にマイナスのエネルギーをもった電子が海のように湛えられていたと考えてみるといい。そこに電場をかけると、電場がマイナスのエネルギーの電子に仕事をして、プラスのエネルギーにまで加速させる。このときマイナスのエネルギー状態の電子が1個抜けたのだから、そこに穴(孔)があいたはずである。この穴はマイナスの穴(負の孔)だろうから、穴自体はマイナス×マイナスとなってプラスのエネルギー粒子とみなすことができる。つまり、この穴は電子が抜けた穴なので、この穴自体を電子の反対の性質の粒子、つまり陽電子であるとみなせるはずだ。物理学ではこれを「反物質」とも名付けた。「無」と見えた真空は、実はこういうふうな“もの”(こと?)を潜在させていたのだ。

真空状態では、ディラック方程式の負エネルギーの解は電子が占有している。これをディラックの海という。ディラックの海から1個電子を取り去ったときにできる空孔が陽電子と解釈される。

というように考えてみせたのが、ディラックの「負の孔」仮説というもの、すなわち「電子の海」理論だった。ぼくがかつて「トモナガの量子論かディラックの量子論か」と世間が騒いでいるとき、迷わずディラックの教科書を選んだ、あの天才ディラックによる仮説だ。

それにしても反物質とか一対のプラマイ電子が出てくるだなんて、まことにわかりにくいと思うだろう。それとも、ここにはやはり神や悪魔が導入されたと思いたくなるかもしれない。しかし、そうではない。これは神や悪魔を介入させないでつくってみせた巧みな理論なのである。あたかも空っぽの財布から現金を取り出すようなものだと、池内さんは言う。それはATMにカードを入れると現金が出てくるようなもので、空っぽの財布(真空)でも、カード(電場)をつかえば現金(電子)が取り出せる。このときあわせて借用書も出てくるが、これが陽電子(反物質)なのである。

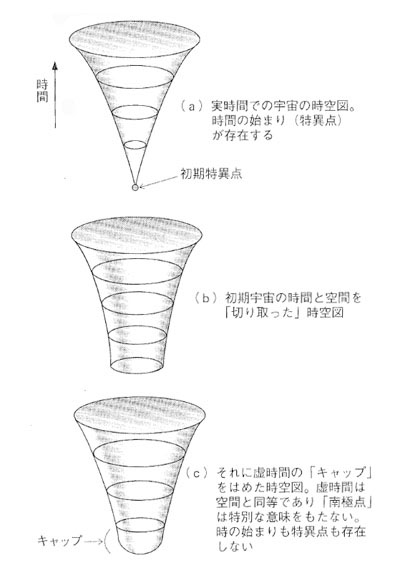

時間や空間もこのような考え方で、ゼロあるいはゼロ以前の状態を想定できないだろうか。それができると言ったのがホーキングやペンローズだった。

アインシュタインの関係式で記述できるのは、プランク時間以降の現象である。この時間は実数で示せる最初の時間で、現在まで止まることなく時を刻んでいる。それ以前は重力も量子論的に扱わなければならない。

そこでホーキングらは、ここに「虚数」のような時間があると想定した。時間はゼロから始まったのではなく、有限の(ゼロではない)プランク時間から始まったとみなした。逆から見れば、現在から過去にさかのぼっていったとき、時間はプランク時間に突入したところで突然に消失したとみなしたのだ。

計算してみると、まあまあだった。虚数時間でもなんとかうまくいく。原理主義の物理学者たちはしだいに大胆になって、これを空間にもあてはめた。「プランク長さ」というものを想定し、その極微のスケールがあらわれるプランク時間以前のときをもって「無」の空間の誕生とみなしたのである。

これで、「無」に代わる“ゼロ以前時空”のお膳立てがあらかた用意できたわけだ。ホーキングはそれをかわいらしく「ベビー・ユニバース」と名付けたけれど、むしろ「胎児宇宙」とか「胚胎宇宙」というべきである。こうして、いよいよ物質が「無」から「有」に転じるドラマのシナリオづくりが始まった。ビッグバンがおこる直前のドラマだ。

ただし、ちょっとした難問もあった。真空から物質と反物質という一対の「有」を発生させたいなら、真空に電場をかければよかったのだが、さすがにゼロ以前の時空に電場にあたるものはかけられない。それではまたまた「神の一撃」に頼ることになる。ここをどう切り抜ければいいか。これは困った。ここで新たなアイディアが登場した。科学者たちは宇宙創成三分間の直前に「相転移」がおこると考えたのだ。

宇宙の当初に大掛かりな相転移をもちだした新たなシナリオは、こうだった。比喩的に説明するしかない。

われわれは海面より上に出た土地を島とか陸とよんでいる。この島や陸をエネルギーがプラスの物質が見えている状態だとみなすとすると、海面下に隠れている島や陸のつづきはマイナスのエネルギーの物質状態だとみなすことができる。それと似たようなことが、宇宙誕生ゼロ時空の前と後にあったとする。ゼロ時空状態の海面をまたいで、真空のエネルギーが変化しているとみなすのだ。

そうすると、どうなるのか。プランク時間以前では海面が非常に高くて、すべての土地(物質)は海面下に隠れている。それがプラスのエネルギーの物質が何もない「無」にあたる。ついでプランク時間になったとき、突然に海面が大きく下がる。すると、隠れていた島や陸が姿をあらわしてくる。これが物質と反物質だ。

当初にエネルギーが満ちた真空があって、そのエネルギーのゼロ点(海面)が高かったのが、プランク時間で真空の状態が突如変化したため、ここで相転移がおこって、ゼロ点が下がり(海水が引いて)、物質と反物質が創成されたという説明なのである。このとき真空のエネルギーも大量に放出されるので、それによって宇宙空間が急激に膨張した。かくて膨張のインフレーションがおこり、宇宙はいわゆる膨張宇宙論の様相となる。ざっとこういうふうだった。

やや立ち入った話を紹介しすぎたかもしれないが、これが原理主義的宇宙論の冒険だった。もっともこうした理論だけでは、神に代わって「無」以前を支配していた真空エネルギーがどういうものだったかは、わからない。

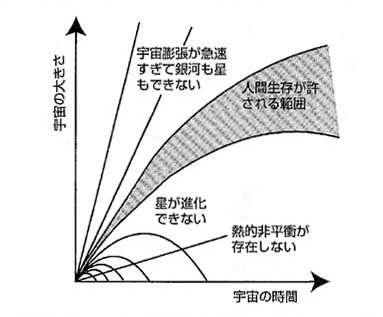

もしもその当初の真空エネルギーがあまりに高ければ、宇宙膨張が速すぎて、銀河や星を形成できないこともありえたし、真空エネルギーが低すぎれば宇宙は膨張できずに、すぐに収縮してブラックホール宇宙になったかもしれない。実際にもこの理論では、当初のベビー・ユニバース(胎児宇宙)のその後の展開によっては、空間が10次元にも12次元にもなりうるし、そのうちの2次元だけ膨張して平面宇宙になる可能性もある。ひょっとしたら、そのような特色をもつ宇宙は今日の時空に多様に散らばっているのかもしれない。

そんなこんなで、ここからはスーパーストリング理論(超ひも理論)やDブレーン理論やM理論や、ひいては美人で誉れ高いリサ・ランドールのワープ理論など、数々の最新仮説が目白押しになってきた。が、この話はこのあたりにしておこう。

ところで、池内さんは最後に、ある謎をかけて本書をおえている。そのことを少々付け加えておきたい。それは神や悪魔をいっさい排除したぶん、科学はあまりに人間を中心にした原理によって宇宙を語るようになったのではないか。その語り方に問題はないのかという話だ。これを「人間原理(anthropic principle)の宇宙論」の問題という。

最初にのべたように、科学は「自然現象がなぜそのようになっているか」には答えない。「自然はそのようになっているだろう」ということを証明しているにすぎない。

今日の宇宙論では、宇宙の年齢はだいたい130億年ほどだということになっている。この見積りは科学がかかえた見積りのなかで最大のものである。もしもこの見積りがちがっていれば、科学の説明のいくつもの条件が変わってしまう。たとえば、われわれが観測した宇宙がたまたま130億年の歴史を刻む宇宙だっただけで、もっと別の宇宙がありうる可能性も否定はできない。もっと若い宇宙やもっと老いた宇宙があってもおかしくない。

しかし、このように想定するには、光の速度のべらぼうな速さや重力定数のべらぼうな弱さなど、すべての説明の根拠にしてきた定数のあり方も疑わなければならなくなってくる。けれどもこんなことに疑心暗鬼になっていては、またぞろ見えない神や悪魔を想定することになりかねない。そこで、こうした疑心暗鬼を払う考え方によって宇宙論の科学哲学のようなものを組み立ててしまおうという仮説が登場してきたのである。これを「人間原理の宇宙論」という。1973年にブランドン・カーターが提案し、その後はジョージ・エリスやホーキングをはじめ、お歴々が賛同するようになった。

この原理の基本になっているのは、現在の宇宙年齢が130億年程度になっているというそのこと自身が、この宇宙における人間の存在を前提にした唯一の宇宙論になるという考え方なのだ。

宇宙膨張の速さと人間存在の関係を表したグラフ。あまり寿命の短い宇宙では生命に進化する余裕がなく、逆に極端に開いた宇宙では膨張速度が速すぎて銀河も星も生まれない。

われわれがこの地球に生まれるにあたって、初期に準備されたのは炭素を代表とする重い元素である。生命は炭素の化合物を芯にしてできあがった有機体である。酸素を吸いこんで代謝作用につかい、それによってつくったタンパク質は窒素を主成分にした。かくて炭素・酸素・窒素を主要な構成物とし、ここに鉄・リン・硫黄・カルシウム……などの少量ではあるが多様な元素をくみあわせて、生命体としての活動を可能なものにしてきた。これは、地球が重い元素を主な構成とした岩石惑星であったことにもとづいていた。

宇宙は水素の作用から出発して、高温時にヘリウムをつくり、やがて元素周期表の順に元素をつくりだしていったのだが、重い元素は核融合反応によって星が輝く段階にならないと、内部に出現しなかった、重い元素が蓄積されないと岩石惑星は生まれず、それが生まれなければ生命体は出現しなかったのだから、若すぎる宇宙では地球はできず、したがって人間も生まれえなかった。われわれは宇宙の適齢期に登場したということになる。

こんなふうに考えていくと、宇宙は最初から人間をこのように生み出すべき必然をもって進化してきたのではないかという、どうにも鼻持ちならないほど傲慢な思想が成立する。これを「強い(active)人間原理」という。これが流行してしまったのだ。

この傲慢な考え方を信奉する科学者たちは、この原理でしか説明できないことがいろいろあると言い出した。たとえば「対流条件」の説明だ。人間が生まれるには地球のようなサイズの岩石惑星がなければならず、そのためにはその惑星は水素やヘリウムの厚いガスで地表が覆われていては困るから、これを一挙に吹き飛ばす必要があるのだが、惑星にはそんな大量のガスを吹き飛ばすエネルギーがないので、おそらく惑星と一緒に生まれた星の作用に頼らざるをえない。つまりは太陽のような恒星が必要だった。

太陽のような星は中心でおこる核反応によってエネルギーを放出しているが、内部と表面との温度に差ができると対流をつくる。この対流が太陽の表面からガス(星風)を激しく噴き出させ、近くの惑星に吹きつける。つまりは、こういう対流層をもった星の近くにある岩石惑星だけに、われわれのような生命が発生したのではないかと考えるのだ。それがとりもなおさず、人間原理型の宇宙と地球と人間の関係をうまく説明する仕方だというのである。

あまりに人間中心な「強い人間原理」にはさまざまな“強引”がある。そもそも仮に、そのようにして地球に人間が登場してきたとしても、その人間が宇宙を語る唯一の語り部になりうる根拠など、説明できるはずがない。

これまで地球に登場した生物の九九パーセントは絶滅しているのだし、その平均寿命は約400万年である。人間はホモ・エレクトスから数えて300万年くらいたち、ホモ・サピエンスから数えると10万年くらいだから、何をもってヒトの起源とするかによるが、ひょっとするとあと100万年の寿命があるかどうかもわからない。さらには、1億年以上栄えた恐竜があっというまに絶滅したり、ネアンデルタール人がほんの数万年でいなくなったりしてしまったようなアクシデンタルなこともあるのだから、人間の普遍的存在はどうみても立証しえないはずなのだ。それを人間が存在しえたという基準をもって宇宙論を強く説明しようとするのは、どうか。どうにも無理がある。

そこで、こうした「強い人間原理」に対して、最近では「弱い(passive)人間原理」というものが提唱されつつある。これは、宇宙の安定や地球の安定は重力定数や電荷の大きさなどがほんの少し異なるだけで大きく変わってしまうのではないか、宇宙も地球も生命もまことに微妙に微調整されているにすぎないのではないかというもので、しごく当然な反論ないしは修正である。

ところが、この「弱い人間原理」もその多くは、物質の階層構造がどのように安定的にできているかという議論からしか検討されてはいない。宇宙の階層構造のどこかに脃いところがあることは指摘されてはいるのだが、それはまだやはり人間を存在させるために微調整されてきたというふうに、解釈されている。フラジャイルな宇宙論とは言いがたい。

こういうふうに見てくると、「人間原理の宇宙論」は、やはり神を人間におきかえたにすぎなかったのだと、今日の段階では言わざるをえない。まだ本来のフラジリティをめぐる考え方は宇宙にも生命にも、くみこまれてはいない。いささか残念なことである。