津波てんでんこ

近代日本の津波史

新日本出版社 2008

津波が来たら、誰のこともかまうことなく、

てんでんこに逃げるべきである。

そう訴えてきた著者は、

このことはすべての日本に及ぶきべき教訓であると言う。

それとともにここには、亡くなった者と残された者との

痛ましい対比が浮き彫りになる。

かつてこのような対比を、

世阿弥は複式夢幻能における

シテとワキの役割にあらわしてきた。

ぼくも東北を想うと

このごろ頻りにこのことを思い出す。

世の中には「哀しい教訓」や「非情な教え」というものがある。ギルガメッシュ、イソップ物語、今昔物語、説教節、アンデルセン(58夜)の童話、シャンソン、数々の事件や出来事、戦争の記録、ブルース、ドキュメンタリー映像などには、そうした教訓や教えが少なくない。トルストイ(580夜)の『戦争と平和』やシオラン(23夜)のアフォリズムなど、ほとんどがそういう文章で埋まっている。悲劇と教訓はどんなときにもメビウスの帯でできているのだ。

今夜の言葉の「津波てんでんこ」もそのひとつだ。ただし、これは歌でも文学でもない。昔からの東北三陸に伝わってきた方言による村の教えであって、人々の記憶に残った言葉だ。思わず発せられ、じりじりと広まっていった。

「てんでんこ」は「てんでに」とか「てんでんばらばら」のこと、めいめい勝手という意味である。それが津波に結びついたのだ。明治29年(1896)6月15日の明治三陸大津波の悲劇的惨状ののち、いつしか三陸海岸に暮らす町民や村民の口の端にのぼってきた言葉だった。津波が来たら、たとえ家族であれ恋人どうしであれ、てんでに高い方をめがけて逃げるしかないという哀しい教訓だ。

本書の著者の一族も明治の津波で9人が溺死した。著者が生まれ育った岩手県大船渡の綾里地区石浜という集落は、全住民187人のうち141人が海に巻き込まれて死んだ。その後、綾里全域の死者1350人にあたる人口が回復するのに20年以上がかかった。

そういう村に育った著者は、昭和8年(1933)3月3日の昭和三陸津波のときには小学校3年生になっていた。津波が来るぞという叫び声がしたとき、父親は末っ子の著者の手も引かずに自分だけ一目散に逃げた。父が子を捨てて逃げたのだ。そのことをのちのちになっても詰(なじ)る母親に、父親は何度も声を荒げ、「なに! 津波はてんでんこだ」とムキになって抗弁していたという。昭和三陸津波は明治三陸津波から数えてわずか37年後のことである。

それからも大小の津波は何度も三陸を襲ってきた。三陸沖や宮城沖の海底のアスペリティという構造が地震と津波を周期的に用意する。1978年の宮城県沖地震、1994年の三陸はるか沖地震が大きいところだったが、1960年には遠くチリ沖地震津波も押し寄せた。

それでも東北三陸の人々の日々からは、やっと悪夢が遠ざかっていたようだ。ところが、悲劇はそういうときにいっさいの予告もなく悪魔のように現れる。3・11の恐るべき脅威はあっというまに町と家と店を壊し、村々を蹂躙し、港を荒らし船を巻き込んで、互いに見知った2万人近くの東北の人々を水没させていった。最初の波源域はたちまち500キロに及んだ。

なんたる出来事か。いまだにぼくはこれらに呼応する言葉をもちえない。しかたなく、たくさんの写真や映像でその愕然たる光景を見ているのだが、椅子にうずくまるばかり。

なかでもふと目にした「週刊現代」4月23日号の鍵井靖章さんの海底写真には、震撼とさせられた。あれから何度も見つめてきた。いまなお大船渡と宮古の海底に沈んだままの「生活」が写っている。

アップライトピアノの鍵盤が鈍く光る。音楽好きの家のものか、

あるいは被害にあった学校のものなのか、ピアノのすぐ近くには

シンバルのセットが泥に埋もれていた[週刊現代 4.23]

平屋建てとおぼしき家屋の中、リビングの天井に

白のソファが浮いていた。天井の隙間から陽の光が差し込み、

白い壁に反射する。モダンな部屋だったのだろうか[週刊現代 4.23]

著者の山下文夫さんは、1990年の岩手県田老町で開かれた第1回「全国沿岸市町村津波サミット」で特別講演をしたとき、自身の体験をまじえて「津波てんでんこ」を訴えたそうだ。

津波が来たらすぐ逃げなさい。そこでは生きるための非情というものがどうしても必要だ。そうでなければ家族もろともに死ぬ。津波とはそういうものなのだ。逃げ遅れて、それでいいのか。みんなが死んだら、いったい津波の苦悩を誰が伝えるのか。

本書はそのように実感した山下さんが力をふりしぼって、悲痛な津波日本の実態をあからさまに報告した一書である。話題になった。この講演とその後の執筆本によって「津波てんでんこ」は被災者の土地を越えても知られるようになった。

読んでいてさすがに心が痛むけれど、しかしながらその訴えにもかかわらず、事態はさらに悪態をついたのだ。3・11の大津波はたった数十分で「てんでんこな人々」をすら殺戮していった。

それでも数日前に朝日新聞(4月17日)を見ていたら、78年前の「津波てんでんこ」の教訓を思い出して、命からがら高台に走った88歳の鈴木ノブさんと75歳の山崎巖さんの体験談が紹介されていた。

その記事を読んでも感じたが、逃げきれた人たちの心情はかなり複雑だ。想像するにあまりあるものがある。家を失い、家族を奪われ、町と生活をもろとも喪失したという悲嘆がある。これからどのように暮らしていくのかという暗澹もある。しかしそこには「自分たちだけが助かった」という呆然自失もまじっていることが伝わってくるのである。

なぜ助かったのに、苦しまなければならないのだろうか。

3・11から数週間をへて、ぼくにもやっと見えてきたことがあった。家族や知人や先生を失い、けれども幸い生き残った被災者たちは、自分たちのことをとてもじゃないが、“勝ち組”などとは思えない。さらには援助物資や義援金で助けられたいとも、かぎらない。

さまざまなインタビューを聞いたり、ドキュメンタリーを見たり、慌ただしく綴られたであろう手記を読んだりしてみると、被災者たちの多くの人々が「亡くした者たち」のことを、海鳴りに向かって深く想っていることが伝わってくる。避難所にいる生存者たちは、決して多弁を弄しはしないけれど、亡くなった同胞者たちの無念や残念をはらすための宿命や役目のようなものも負ったのだ。

88歳の鈴木ノブさんと75歳の山崎巖さんの体験談

これをいったい何と言ったらいいのだろうかとずっと思ってきた。すぐさまいくつもの仏教用語が去来したけれど、しばらくするとそれらの言葉はどこかへ行った。

薄墨で「南無阿弥陀仏」と書いたり、ちょっぴり短歌も詠んだが、こういうことではとうてい近づけない。そんなとき、ぼくはふらふらと、「海底に眠る能」のようなものが眼に浮かんできた。そして、ああ、これは「東北の複式夢幻能」だと思ったのだ。まるで土方巽(976夜)の「東北歌舞伎」のことを思い出すかのように。

以下のことは、安田登『ワキから見る能世界』(1176夜)にも綴っておいたことである。シテに対するワキの重要性についてのことだ。あらためてかいつまむ。

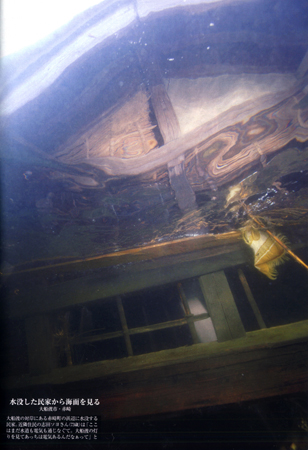

大船渡の対岸にある赤崎町の浜辺に水没する民家。近隣住民の

志田ソヨさん(73歳)は「ここはまだ水道も電気も通じなぐて。

大船渡の灯りを見てあっちは電気あるんだなぁって」と[週刊現代 4.23]

能とは何かといえば、一言でいえば、人生の哀感や深淵にどのように出会うかというテーマとメソッドで仕上げられてきたものである。そう断言できる。

何もないシンプルな舞台に、様式を背負った能楽師が囃子方や後見とともに静かに出てきて、一曲を見せる。謡(うたい)と所作(フリ)とお囃子がついている。登場人物は主にシテとワキでできていて、ほかにワキツレなども加わる。そしてすべてが終わって、舞台にはまた元通りに何もなくなっていく。

シテが主人公で、ワキは「脇」であって「分」である。シテとワキでは衣裳もちがうしセリフもちがうが、そこにはもっと決定的なちがいがある。シテの大半が面(おもて・能面)をつけているのに対して、ワキは直面(ひためん)なのである。シテは幽明をさまよっているけれど、ワキは現実にいる人間なのだ。

そのワキはこの世にいて、いまはたいていは「諸国一見(いちげん)の僧」として旅をしている。ワキはしばしば荒涼たる土地や荒れ寺にさしかかる。その場所は必ずや「過去」をもっている。やがてさるほどに、ワキはそこにあらわれたシテらしき人物に会う。男のこともあれば女のこともある。何か納得のいかない過去の出来事をもっているらしい。

何度か話を交わすうちにシテは消え、ふたたび橋懸かりからあらわれたときは、その過去の渦中の人物になっている。

ここからが複式夢幻能の独特のクライマックスになるのだが、ここでシテはかつての日々の想念と妄想に立ち返って、緩やかに、また激しい所作をして、最後には移り舞をする。ワキはこれをただじっと端座して見守っているだけである。

こうしてふと気がつくとシテの姿が見えなくなっていて、夜が白んでみるとあとはもとの草茫々の土地ばかり。ワキも静かに退場していく。複式夢幻能の大半は、『井筒』も『野宮』も『定家』も『敦盛』も『清経』も、みんなこうなっている。

この複式夢幻能において、シテは幽明にさまよう者なのである。シテはもちろんそのことには気がつかない。そのシテに対して、ではワキは何をしていたのかといえば、何もしていない。ただ問い、ただ見守るだけなのだ。

ワキは現実の人間なのに無力なのである。だいたいシテには若い女も老人も設定されているのだが、ワキには少年も女性も老人もない。具体的な人生もない。つまりは無格であり、無力なのだ。

しかし無力ではあるようだが、ワキはシテのためにいる。シテの言葉や仕草を感じているうちに、シテが抱えもった「負の大きさ」に気づくのだ。つまりはワキは、実はシテの無念や残念をはらすためにいるわけなのだ。そればかりか、ワキはシテたちの思いを遂げさせるためにいるのであって、ワキこそがこの一曲の能をつくりあげたのである。物語を再生したのはワキだったのだ。

ぼくはこういうことを思い出しながら、東北大震災においては、ひょっとすると異界や幽明に行ってしまった者の魂を鎮め、その無念と残念をはらすワキとはほかならぬ生き残った被災者たちであり、残された者たちの役割であろうことを、うっすらと直観するようになった。ちなみに「はらす」は「祓う」ということである。

もともとワキは「消極の者」である。現実(ウツツ)に放り出された者である。しかしもしもワキがいなければ、そこには先行する者たちの喪失(ウツ)を贖い、鎮魂し、哀しい過去とありのままの現在とをつなげて、新たに物語を再生する「積極」は生まれない。

このことをこのたびの東北の一斉の災害にあてはめてみると、私たち日本人はこの壮大な「負」をどのように引き取るかということが問われていたということなのだ。その「負」を複式の物語として再生できる者は誰なのかということなのだ。ぼくはだんだんそんなふうに思うようになっていた。

押し入れの中には、水没したいまも押し入れダンスがあり、

上段には敷き布団や掛け布団が折りたたまれた状態のまま、

漂っていた[週刊現代 4.23]

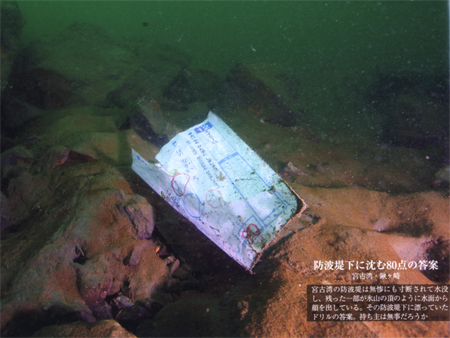

宮古湾の防波堤は無惨にも寸断されて水没し、

残った一部が氷山の頂のように水面から顔を出している。

その防波堤下に漂っていたドリルの答案。

持ち主は無事だろうか[週刊現代 4.23]

八戸に近い八木港の底に沈んだブラウン管のテレビ。

4月1日、パナソニックの完全子会社となった三洋電機のマークが見える。

港内はまだ濁りが強く、海水に油も混じる[週刊現代 4.23]

本書には著者の生まれ育った三陸の津波のことが報告されているばかりなのではない。明治三陸大津波(1896)、関東大震災津波(1923)、昭和三陸津波(1933)、東南海地震津波(1944)、南海地震津波(1946)、昭和チリ津波(1960)、日本海中部地震津波(1983)、北海道南西沖地震津波(1993)のことも、事細かに綴られている。

つまり本書は「津波てんでんこ」がオールジャパンのどこにでもあてはまる「負の教訓」だということを訴えている。海洋列島の日本は、縄文海進このかた、その全域が津波の共有を迫られたのだ。詳しいことは本書や河田恵昭の『津波災害』(岩波新書)で補われたい。

また本書は、「津波てんでんこ」になれない者たちの多くが、家の物や金をもって逃げようとした人のことごとくが悲劇にあったことを、くりかえし指摘する。あたかも「津波は物欲と金欲に容赦ない」とさえ訴えるのだ。

ところで岩手日報のウェブニュースを見ていたら、山下さんが陸前高田の県立病院入院中に津波にあい、首まで水に浸かりながらも奇跡的に助かっていたことが報じられていた。87歳になられたそうだ。

と訴える山下さん(花巻市東和町の県立東和病院)

[岩手日報Webnews 3.17]

さて、ひるがえって、われわれの国はこの数十年間にわたって「勝ち組」になろうとしてしてばかりいた。どこをもって「勝ち」とするかはさだかではないはずなのに、そのインディケータはグローバル・スタンダードな基準で測ることにした。

しかし、そんなことは日本総体の平均統計のマジックでもあって、むろん少数の「勝ち組」もいるにはいるが、実は大半は「負け」なのである。

一方、明治このかた、日本は東京一極集中に向かい、敗戦後は基地や原発を各地に散らばせて高度成長をはかってきた。むろんこのことに矛盾と葛藤を感じてきた者たちはあったけれど、そのたびに右肩上がりのための材料と指数と資金が示されて、地方はまるく収められてきた。

いま、政府も自治体も民間も、次の東北復興に向かって組み立てを試みるようになっている。そこには、瓦礫の処理、住宅の確保、町の再建、港の復活、原発不安の除去、産業立地、雇用の創出、農地の回復など、ありとあらゆる再興措置が待っている。まずもっては費用の調達だ。その通りだろう。

けれども、この復旧復興計画はこの数十年間におよぶオールジャパンの「負」と「過ち」と「過剰」を根底から組み立てなおすものでなければならないはずなのである。いや、もっと以前からの「過去」を複式能にしなければならないのかもしれない。

東北があまりにも巨大な「負」を抱えたことはあきらかだ。瓦礫と化した一帯はことごとく「広域グラウンドゼロ」になってしまったのだ。しかしながら、その「負」は必ずしも3・11の巨大地震と大津波だけがおこしたものではないとも言わなければならない。

すでに古代エミシの時代から朝廷や幕府の制圧と支配をへて、明治政府や軍国主義がもたらした「負」が、ここには連綿と受け継がれてきた。このことは、本書にも、また伊藤重道の『東北民衆の歴史』(無明舎出版)や武光誠(1157夜)の『古代東北まつろわぬ者の系譜』(毎日新聞社)などにも詳しい。

そうだとすれば、東北復興は沖縄とも日本海の各地の「負」ともつながるべきなのである。全国の基地や原発とも連動すべきなのである。新たなシナリオは、日本が成長力を内外に響かせ、そのぶん過去を封印してきた経緯をふりかえり、そのバックミラーに映った光景を見つつ、物語の再編集や超編集に向かわなければならない。

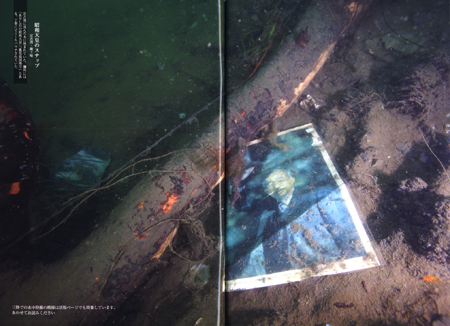

宮古港に沈んだ木に挟まれていた。

欄外には「ありし日の昭和天皇」「鹿児島国体で」とある。

丁寧にビニールパウチされていた[週刊現代 4.23]