父の先見

技術の限界を求めて

紀伊国屋書店 2000

Laangton Winner

The Whale and The Reactor 1986

[訳]吉岡斉・若松征男

編集:水野寛

装幀:芦澤泰偉

今夜の千夜千冊が今年のラスト・ナビゲーションになる。ご覧の通り、前夜を引き継いでの原発関連の「番外録」となった。

6冊のタイトルをとりあげ、代表してラングトン・ウィナーの名著『鯨と原子炉』を“表札”にしてみたが、これはタイトルが「胸の津波」に襲われつづけた今年の年末にちょっとふさわしい感覚を表象していると思ったからで、実際にはどの本も一夜ずつの対象になっていいものばかりだ。

2011年の終わりがこのような一連の本たちになったことは、当初から予定していたことでなかったとはいえ、いつしかそういうふうになるかもしれないなと思っていたことでもあった。

実は12月28日の大掃除あとの編集工学研究所と松岡正剛事務所の納会で、ぼくは「母国とはどういうものか」という話をして、最後の最後に「故郷の空」を唄った。大和田建樹の詞で「夕空晴れて秋風吹き 月影落ちて鈴虫鳴く 思えば遠し故郷の空 ああ、わが父母 いかにおわす」というものだ。「ああ、わが父母 いかにおわす」を伝えたかったわけだけれど、唄ってみて何か足りないと感じた。

さっき、その足りなかったものを思い出した。それは一番しか唄わなかったのだが、実は2番がその不足を歌っていたのだ。こういうものだ。

澄みゆく水に 秋萩(あきはぎ)垂れ

玉なす露は 芒(すすき)に満つ

思えば似たり 故郷の野辺

ああ わが兄弟(はらから) たれと遊ぶ

「思えば遠し故郷の空」と「わが父母いかにおわす」と、「思えば似たり故郷の野辺」と「わが兄弟(はらから)たれと遊ぶ」とで、一対だったのだ。ここには東北があり、母国が見えている。それは面影の日本であるけれど、何かを喪失しないと見えてこない祖父祖母や父母親戚や、そして兄弟姉妹でもあったのである。

ぼくはこの問題を、連塾「方法日本」3巻目の『フラジャイルな闘い』(春秋社)で「面影と喪失」として扱った。しかしいま、そこをさらに突っ込んで考えてみると、もはや日本は十分な喪失をしてきたわけである。もはや、ここからは内外なる境界をまたいで、「元」と「次」の母国に還郷しなければならなくなっているとも言えるのだ。それを今夜の「番外録」にちなんでいえば、われわれはどこかでプルトニウム・リサイクルからの脱出をこそ試みなければならないということになる。

◆アミール・D・アクゼル『ウラニウム戦争』(久保儀明・宮田卓爾訳 青土社 2009・12)

神聖ローマ帝国マクシミリアン2世はヨアヒムスタールの鉱山開発を命じ、薬剤師上がりのマルティン・クラプロートが奇妙な鉱石を手にした。ウィリアム・ハーシェルが発見した新たな惑星ウラノス「天王星」に肖(あやか)って、この物質はウランと名付けられ、デーベライナーとメンデレーフによって完成した周期律表で、原子番号92のウランはすべての元素のなかで最も大きな原子量をもつことになった。

ウランは92個の陽子と146個の中性子をかかえこんでいた。エンリコ・フェルミはそのウランに特定の条件を与えると核分裂がおこることを発見し、リーゼ・マイトナーはウラン原子が二つの原子に分割されれば、陽子の質量の15分の1に相当する質量が失われ、これをアインシュタイン(570夜)の恐るべき方程式E=mc2にもとづいて計算すると、200メガエレクトロン・ボルトのエネルギーの放出に値することをつきとめた。

続いて、オットー・ハーンはウランの希有同位体であるウラン235だけが核分裂をつきおこすことを明らかにし、フェルミ、ニールス・ボーア、レオ・シラードらはウランの核分裂の連鎖反応が可能であることを導き出した。核分裂の連鎖反応が一定の割合で持続する状態が「臨界」をおこすこともわかったのである。

一方、1940年にはカリフォルニア大学バークレー校のサイクロトンで、ウラン238を粒子で照射すると中性子が1個とりこまれて、プルトニウム239が生成できることを発見した。プルトニウム239とプルトニウム241は核分裂核種と呼ばれることになった。

こうして人類は核エネルギー(いわゆる原子力)を人為的に取り出す方法を入手し、世界の最強国は争ってウラン爆弾の開発へ、さらにプルトニウム爆弾の実験に向かっていったのである。

本書は、ナチスの原爆研究の噂が流れるなか、欧米の科学者たちによって原爆製造や核開発技術がいかに急がれたのか、たいそうヴィヴィッドな科学者たちの言動を交差させて、その場面を何シーンかにつないで再現してみせた一冊だった。

『天才数学者たちが挑んだ最大の難問』『デカルトの暗号手稿』などのベストセラーを飛ばし、『偶然の確率』『フレーゲ哲学の最新像』『量子のからみあう宇宙』などの含蓄のある著作を連打している著者らしく、ウランやプルトニウムという「地上で最も危険な物質」をめぐるスリルがあますところなく伝わってくる。

とくにロバート・オッペンハイマーがエドワード・テーラーやハンス・ベーテらを誘って原子爆弾製造のためロスアラモス牧場体験学校をマンハッタン計画の秘密工場に仕立て、ここでウラン235をガン・アッセンブリー方式に、プルトニウムをインプロージョン(爆縮)方式に組み上げていき、それが広島や長崎に落とされていく場面は、「このプロジェクトが世界のあらゆるプロジェクトを消滅させるためのもの」であったことを、背筋を寒くさせるほど如実に伝えていた。

しかしながら、このウランとプルトニウムの物語は、これで終わったわけではなかったのである。やがてテーラーとスタニスラフ・ウラムによって水素爆弾となり、「星の内部爆発」を疑似った人類を殺傷する核爆発ゲームまで昇りつめると、そこから一転して原子炉の中の燃料ペレットに向かって、何食わぬ顔をして社会の日々の中にこっそり登場することになったのだ。

原子炉は、その炉心に濃縮ウランを固定した燃料ペレットを組みこんだ大量の燃料棒、つまり燃料集合体を備えている。これによって原子炉の核分裂は連続して臨界に達し、フェルミが発見した連鎖反応そのままの、つまりはアインシュタインの質量とエネルギーの方程式そのままの、気が狂ったようなエネルギー放出をおこすようになっていったのだ。核分裂はまさにあの小さなペレットの中でおこるのだ。

とはいえ原子力発電所はこのときの熱を利用して、昔ながらの蒸気タービンをまわして電気を発生させているだけなのである。タービンをまわすには石炭や水力や風力だってかまわないのだが、それにもかかわらず原発は核分裂エネルギーを使うことにした。けれどもこんなことを発明したおかげで、濃縮ウランを固定した燃料ペレットがいったん消費されると、ここにさまざまな放射性元素が生み出され、これらの元素はもはや熱の生成に用いることはできず、高い放射能をもったままその状態を何千年も継続させてしまうのである。

放射性核種は原子核が不安定なため、エネルギーを放射線として放出し、別の核種に変わっていく。このプロセスは放射性崩壊によっておこるもので、これがいわゆる核分裂生成物、すなわち「死の灰」になる。

この「死の灰」は永遠ではない。しだいに減衰する。その量が半分になる時間を半減期とよび、半減期の2倍の時間がたてば放射性核種は半分の半分、つまり4分の1になり、半減期の10倍の時間がたてば放射能はざっと1000分の1になる。「フクシマ」で知られるようになったヨウ素131は半減期が8日だから、大量でなければ3カ月後にはあらかた無視できるほどになるけれど、いまなおニュースになっているセシウム137は半減期が30年もある。こうなると永遠よりタチが悪いということになる。

とりわけプルトニウム239は半減期が24000年ほどであり、14万年たってもまだ64分の1にしか減衰していかない。いやいや、もっとべらぼうな数字もある。ウラン238は半減期がなんと45億年で、その半分の量がトリウム234に変わっていくのに約45億年がかかるのである。

いったいわれわれはなんという「パンドラの箱」を開けてしまったのか。そう言わざるをえない。この箱を封印するにはどうすればいいのか。ここに「ああ、わが父母 いかにおわす」と歌を重ねるにはどうすればいいのか。そう思わざるをえない。

ハーバード大学からマンハッタン計画に参加した物理学者のケネス・ベインブリッジは「これでわれわれは犬畜生にも劣る人間になった」と言ったというが、問題は箱を覗いたことにあるのではなく、そんな箱を社会中に敷設してしまったことにあるはずなのである。

ところで、以上の話は日本が受け身で経験してきたものだとは思わないほうがいい。ある政治家がこんなことを言ったことがある、「日本には40トン以上のプルトニウムがある。原爆をつくろうと思えば、5000発くらいはできるだろう」。この発言がどの程度リアルなものなのか、もしそこを知りたければ、たとえば山田克哉の『日本は原子爆弾をつくれるのか』(PHP新書)などを読まれるといいだろう。

この著者は原子力工学の専門で、ロスアンゼルス・ピアース大学で物理学を教えてきた。『宇宙のからくり』『量子力学のからくり』『原子爆弾』(いずれも講談社ブルーバックス)といった著書もある。本書でも、たとえばプルトニウム240は外から中性子を吸収することなく自然分裂するのだが、それがトンネル効果によるものだというようなことも、わかりやすく書いてある。

◆アイリーン・ウェルサム『プルトニウム・ファイル』上下(渡辺正訳 翔泳社 2000・8)

この本はかなり怖い。ドキュメンタリーなのだが、原発とプルトニウムの関係の危険やプルトニウム保有国家の危険を告発しているのではなく、プルトニウムが人体投与されたことをあからさまに描き出しているからだ。アメリカ政府が国民をつかって放射能の人体実験をしていたという、とんでもなくショッキングなレポートなのだ。

実験はマンハッタン計画の渦中に始まって、1950年代のネヴァダの核実験のあいだをへて、ベビーブーマー世代にまで及んだ。プルトニウムを注射し、放射性の鉄を飲ませ、放射線の全身照射をし、風下の兵士たちに被爆体験をさせたのである。

著者のアイリーン・ウェルサムは「アルバカーキ・トリビューン」の記者で、このプルトニウム注射の取材記事によってピュリッツアー賞を受賞しただけでなく、ジャーナリスト協会賞をはじめ、数多くの報道アワードを受賞した。本書を書くこと自身が怖かったとも述懐している。

それほどのプルトニウムだが、いまや各国がプルトニウムを貯めることをナショナル・インタレストにしてしまった。北朝鮮だけではなく、イギリスもイタリアもイランもインドも中国も日本も。

プルトニウムは天然には存在しない。ファウストとメフィストフェレスが相談のうえで作り出した悪魔的な人工物質なのだ。

原子炉の中のウラン238が中性子を吸収する。これをきっかけに、プルトニウム239の生成は始まる。ベータ崩壊をしながらプルトニウム239は原子炉に蓄積されていく。だから、プルトニウムがどこで入手できるのかといえば、日本のすべての原発の原子炉の中で生成され、六ヶ所村などの再処理工場で分離されている物質なのだ。だから、原発関係者なら、なんとでもなるわけだ。曰くのMOX燃料もウランとプルトニウムとの混合でできている。だからいつでも手に入る。

ぼくとしては本書を多くの諸君に読んでもらいたいとは思わなかった。あまりにも“痛い”のだ。取り上げておいて、推薦をためらうという本はめずらしい。だが、中身は知らせたい。せめては高木仁三郎(1433夜)の『プルトニウムの恐怖』(岩波新書)や原子力資料情報室の『破綻したプルトニウム利用』(緑風出版)などを読まれんことを。

◆吉岡斉『新版 原子力の社会史 その日本的展開』(朝日選書 2011・10)

本書は日本で唯一の原子力をめぐる技術社会史の通史であり、現在史である。1999年に朝日選書のために書きおろされたが、その下敷きには中山茂・後藤邦夫・吉岡斉編著の『通史 日本の科学技術1945~1979』、および『同 1980~1995』の緻密な調査研究があった。

それを圧縮して選書一冊にしたのが旧版で、さらに1999年以降の原子力開発利用の紆余曲折と3・11に至る出来事を新たなに補足したのがこの新版である。ぼくは旧版を含めて2、3度目を通し、これは日本の原子力社会史の“原典”だと思った。数行としてムダな記述がなく、紹介しようとすれば大半を抜き出すしかない。

が、この濃密な作業を台なしにするほどに、今夜は本書を思いきって縮めて紹介するしかない。吉岡のまとめでは、敗戦前後から福島原発までは次のように6期に分けられる。第Ⅵ期はいま始まったばかりの減退期になる。以下に、とりあえずかいつまんでおいたので参考にされたい。

なお「原子力」という言葉は通俗用語で、正しくは「核エネルギー」または「原子核エネルギー」と言うべきで、それがミリタリー・ユース(軍事利用)とシビル・ユース(民事利用)に分かれるとされてきた。それを一般的な「原子力」という言葉にしてしまうと、その平和利用や電力供給にばかり目が追いやられ、核の軍事≒民事のデュアリティが見えにくくなって、ほんとうは用語として不適切なのである。

しかし、日本ではアイゼンハワーの「アトムズ・フォア・ピース」演説をきっかけに中曽根・正力の「原子力の平和利用」を名目とする政策が展開していったため、この用語を使わないでは戦後の核問題と社会の関係が浮き上がらない。そこで『原子力の社会史』という表題が選ばれた。

では、6期にわたる日本の原子力社会史を、その葛藤をざっと瞥見してもらうことにする。

第Ⅰ期(1939~53)戦時研究と禁止と休眠の時代

①1939年に原子核分裂が発見されたというニュースが世界に届き、②日本でも陸軍で「ニ号研究」と海軍で「F研究」という原爆研究が始められたが、これはウラン濃縮ばかりを求めたもので(その成果もほぼ皆無)、プルトニウム抽出方針はまったく看過された。③マンハッタン計画にもとづいて広島・長崎にプルトニウム型の原爆が投下され、日本は世界最初で世界唯一の被爆国になった。④戦後、連合国(GHQ/SCAP)は日本の原子力研究を全面的に禁止したが、⑤アメリカ主導の原爆被害調査には多くの日本人医学者が動員され、ここに実は広義の原子力研究がスタートしていた。それは最初から「負」を背負ったのだ。

⑥1952年4月発効のサンフランシスコ講和条約には、原子力研究の禁止や規制に関する条文がなかった。これで日本の原子力研究開発は解禁された。戦後からの脱出とは原子力による社会エネルギーのアクチベイトをもくろむということだったのである。

第Ⅱ期(1954~65)制度化と試行錯誤の時代

①1953年12月にアイゼンハワー大統領が「アトムズ・フォフ・ピース」の議会演説をした。②これを受けて1954年3月に中曽根康弘によって原子力予算が可決し、③そこに正力松太郎の読売グループのキャンペーンが加わって(1434夜)、翌年のわずか数カ月で日本の原子力体制の骨格が一気につくられた。④伏見康治らの提起した原子力三原則にもとづく「原子力基本法」(1956)が発動すると、原子力合同委員会のもとに、原子力委員会・科学技術庁・日本原子力研究所(原研)・原子燃料公社(のちの動燃)が動きだし、東海村が最初の聖地となった。

⑤一方、アメリカとソ連は水爆・ICBM(大陸間弾道ミサイル)・SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)という“核戦力3本柱”の開発競争で鎬を削りあい、⑥これに対抗してフランス(60)、中国(64)が核武装をすると、米ソはこれらの牽制のための核不拡散条約NPTの策定に乗りだし、⑦世界は核バランスと相互確証破壊MADの上に乗ったきわどいパワー・ポリティクスの上で事態調整をするようになっていった。

⑧他方、シビル・ユースにおいては1963年から主にGEが開発した軽水炉発電ブームがおこってこれが波及し、GEやウェスティングハウスが各国への売り込みを始めた。⑨日本では当初はウラン濃縮のためのウラン自給をめざし、人形峠などの資源調査に乗りだしたがこれは失敗し、以降はウラン鉱の全面輸入体制に切り替わった。

第Ⅲ期(1966~79)テイクオフと諸問題噴出の時代

①電力各社によって商業発電用の軽水炉が大量に発注されるようになり、②1967年に動力炉・核燃料開発事業団、いわゆる動燃が設立された。③これで電力各社+通産省グループと科学技術庁+文部省グループによる“二元体制的国策共同体”が確立した。電力・通産省グループは通産省・通産系国策会社(電源開発株式会社)・電力各社(9電力・日本原子力発電・日本原燃)・原子力産業メーカー(三菱・日立・東芝など)・政府系金融機関(日本開発銀行・日本輸出入銀行)によって、科学技術庁グループは文部省・科学技術庁・日本原子力研究所・動燃・国立研究所(理科学研究所・放射線医学総合研究所)によって、それぞれ構成された。

④政府は特殊核物質(プルトニウム・濃縮ウラン・使用済核燃料)の民間所有を認め(68)、⑤動燃は新型転換炉(AWR)の原型炉「ふげん」の建設にとりくみ、78年に臨界に達すると翌年3月から本格運転に入った。⑥こうして核燃料開発、核燃料再処理、ウラン濃縮開発がそれぞれ精力的にとりくまれるようになった。

⑦ここにおいて通産省は1974年に「電源三法」(発電用施設周辺地域整備法・電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法)を組み立て、原発立地を各地に促した。⑧70年代で営業運転を開始した発電用原子炉は20基に達した。年平均2基のペースだった。原発を誘致できれば、同規模の火力・水力発電所の2倍以上の交付金がもらされたのである。

⑨しかし、こうした各地の原発開発についてしだいに反対運動がおこるようになった。75年に京都で初めて反原発全国集会が開かれ、反原発運動全国連絡会が誕生すると、翌月には原子力資料情報室が発足して、代表に武谷三男が、世話人に高木仁三郎(1433夜)が就任した。⑩70年代の反対運動は原子力船「むつ」をめぐる漁民の反対運動、四国電力伊方原発をめぐる訴訟などをへて、1979年3月28日のペンシルヴァニア州スリーマイル島の原発二号炉のメルトダウンでピークを迎えた。

第Ⅳ期(1980~94)安定成長と民営化の時代

①1979年の第二次石油ショックは通産省を原子力発電の強化に走らせた。「石油代替エネルギーとしての原子力」というスローガンがまかり通ることになったのである。②そこには原子力委員会と総合エネルギー調査会(資源エネルギー庁が事務局)の、あいかわらずの二元性が生かされた。③80年に軽水炉発電の設備利用率の回復と日本原燃サービスが発足し、アメリカ従属型の改良型軽水炉(ABWR・APWR)が主流になった。

④むつ小川原総合開発計画の多大な負債を充填するべく、青森県六ヶ所村が核燃料サイクル基地に決定された。⑤1986年4月26日、ソ連のチェルノブイリ原子力発電所4号炉でメルトダウンによる核暴走事故がおこり、世界中で核不拡散グループ(核管理研究所など)や環境保護団体(グリーンピースなど)による原発危険が語られるようになったが、⑥日本ではスリーマイル島事故のときと同様に、ほとんど原発政策の自粛はおこらなかった。そこに強烈な警鐘を鳴らしたのは『東京に原発を』『危険な話』の広瀬隆だった。

⑦一方、ソ連が解体すると冷戦構造がくずれ、アメリカの一極集中とともにレーガン政権以降の新自由主義政策が広がっていった。そのため、日欧間のプルトニウム輸送問題などに対する日本のプルトニウム利用推進政策が容認されるようになった。⑧クリントン政権ではふたたび核保有や核兵器開発の可能性を高める日本が警戒されたが、政府が「余剰プルトニウムを備蓄しない」という方針を国際公約したため、アメリカの容認が回復した。⑨80年代、日本は新たに16基の原発を完成させて運転を開始、97年末までにも15基が運転にこぎつけた。

第Ⅴ期(1995~2010)事故・事件の続発と開発利用低迷の時代

①1995年の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏洩火災事故がトリガーとなって、原子力開発利用に対する国民の信頼が低下していった。②のみならず、この年は阪神大震災、地下鉄サリン事件、薬害エイズ事件など、国家の危機管理能力の欠如が問われることになり、③このため政府は電力自由化の路線を打ち出し、発送電分離(正確には送売電分離)の検討まで始めるのだが、④97年には動燃の東海再処理工場のASP事故が、99年の東海村JCOウラン加工工場での日本発の臨界事故がおこって、原発政策は拡張しにくくなっていた、はずだった。

⑤しかし通産省はおりからの地球温暖化問題に対処するという方針で原子力発電の大幅拡大計画を発表し、さらにMOX燃料によるプルサーマル計画の可能性を打ち出した。⑥これらは橋本行政改革の機運とJCO事故による科学技術庁解体の機運とが相俟って、通産省の経済産業省化、科技庁の文部科学省への吸収とともに、国をあげて再編されていった動向だった。

⑦ところが2002年8月、東京電力が福島第一・福島第二・柏崎刈羽原発17基のうち13基計29件にわたって自主点検記録虚偽記載をしていたことが発覚し、⑧その多くが核燃料体を支えるシュラウド(炉心隔壁)や炉心に冷却水を送るジェットポンプなどにまつわる重要機器に関するものだったため、原子力安全・保安院が全国の原発システムに総点検を命じたところ、さらに多くの隠蔽があったことが明るみに出た。

⑨かくて、原発を誘致した地方自治体側からの原発システムに対する新たな不満・疑惑が噴き出し、そこへ2007年3月に北陸電力志賀一号機で臨界事故がおきたことが発表され、さらに過去の東電の福島第一の三号機でおきていた臨界事故が公表されるにいたると、県知事として原発問題に大きく取り組む者を輩出させた。⑩その代表が福島県知事の佐藤栄佐久による“反乱”だったのだが、失脚させられた(1447夜)。

第Ⅵ期(2011~)原子力開発利用傾斜化の時代

①2007年7月16日におこった新潟県中越地震の震央地は柏崎刈羽原発から16キロだった。マグニチュードは6・8で、事故には至らなかったものの、立地条件から原発システムのダメージの深さなど、多面的な大きな問題が浮上してきた(1406夜『原発と地震』)。原子力災害リスクの大きさが俎上にのぼってきたのである。

②2009年8月、政権が民主党に移り、マニフェストにおいて従来よりもいっそう強く原子力開発利用をサポートする方針が確定された。2010年6月には「エネルギー基本計画」が改定され、2020年までに発電用原子炉を新たに9基増設することが示され、官民一体のフルパッケージ型の原発プラント輸出の方針が策定された。その主体には国際原子力開発株式会社が座った。③しかし、2011年3月11日、東日本大震災の大津波ととももに福島第一原発がメルトダウンし、メルトスルーをおこした。

④3・11によってわが国が体験した衝撃と被害はきわめて甚大だった。とくに活断層地帯の立地問題、津波被害の算定、放射線の拡大による被爆問題などは、これまでの原発政策を大きく見直させるものとなった。⑤加えて原発行政の一元化の陥穽が問題になり、他方では被災者の避難問題、風評被害問題が次々に噴出し、菅直人政権は立ち往生した。⑥いったい何がまちがっていたのか、原発設計なのか、原発立地なのか、危機管理能力なのか、いまだにその議論は端緒についたばかりのままにある。

◆広瀬隆『福島原発メルトダウン』(朝日選書 2011・5)

広瀬隆の本はいつも吠えている。また社会的にオーソライズされつつある多くの言動にひそむ欺瞞を暴き、その衣の下に隠れた真実を衝く。その過激な言論活動はマスコミやテレビ・メディアではほとんど取り上げられないが、広瀬によって告発された問題の多くが、数年もしくは十数年後に“社会化”されることは少なくなかった。

原発関係だけでも、最も早くに原発の危険性を告発した『東京に原発を!』(集英社文庫)、チェルノブイリ事故の直後に各地で講話しつづけたものを収録した『危険な話』(八月書館)を嚆矢として、地震と原発の重なりを説いて3・11をずばり予告した2010年8月刊行の『原子炉時限爆弾』(ダイヤモンド社)をはじめ、3・11後にルポライターの明石昇二郎と対談した『原発の闇を暴く』(集英社新書)、旧著を増補した『新エネルギーが世界を変える』(NHK出版)など、かなりある。

広瀬の本は激越である。振り上げた青竜刀を上段から真っ向に斬り落とし、そのまま止めるのではなく、最後まで振り切る。いや、下から切り上げて、そのまま天空に向かうこともある。適当なナジリや揶揄など、がまんがならないのだ。たとえば多くの知識人や評論家やマスコミが「原子力ムラ」とか「御用学者」などと言っているのが気にいらない。かれらは「原子力マフィア」であって「原子力シンジゲート」だというべきだというのだ。

広瀬の本には実名がぽんぽん出てくる。原子力委員会の委員長の斑目春樹を筆頭に、だいたいはすべてぶった切りである。一方で、慶応の藤田祐幸、熊本の医師の原田正純、地震学の石橋克彦、材料工学の井野博満、機械工学の田中三彦、変動地形学の渡辺満久など、心ある研究者たちの主張には真摯に耳を傾けている。

今夜はフクシマ以降ということもあって、本書『福島原発メルトダウン』をあえてとりあげたけれど、ぼくが最も納得したのは『原子炉時限爆弾』だった。もっと解説したいとは思うものの、広瀬の本にかぎっては、その毒舌とともに読者も返り血を浴びたほうがいいだろうから、直截に手にとって読まれることを勧める。

◆内橋克人『日本の原発、どこで間違えたのか』(朝日新聞出版 2011・4)

1984年に「週刊現代」に『日本エネルギー戦争の現場』として連載された文章が『原発への警鐘』(講談社)という一冊になり、それが2年後に文庫本になっていた。広瀬隆の警告とともに、日本ではかなり早い時期の原発政策批判だった。

それが新たに表題を『日本の原発、どこで間違えたのか』という明快なものとして、序文も加わった。もともとぜひ読んでいただきたい一冊だったので、これで内橋がさまざまな分野で口をきわめて警告してきたことがもっと広がるのではないかと思う。

広瀬の隈取りの激しいパワーヒッティングに対して、内橋のものは十全なパワーステアリングが効いた綿密な車のようで、その文章も工学的なボディに起承転結のショートストーリーがしっかり組み合わさっているような実感がある。だから読むにしたがって日本の工業社会や技術社会の“仕組み・仕掛け・仕事ぶり・仕立て”がよくよく味わえるようになっている。

一見、誰もが気が付かない比較にも立ち入って、すばらしい観察を仕上げる。昔、工学者の佐貫亦男のエッセイでときどき感じた味わいだ。本書でいえば第5章の「東京電力と北陸電力の電気料金を比較する」がその真骨頂で、公共料金というものの本質まで見えてくる。

ふりかえってみれば、日本の原発事業や原発技術開発にも、さまざまな「プロジェクトX」ふうの苦闘と努力と、辛酸と喜びとがあったはずである。3月11日のフクシマでこの未曾有の事態に立ち向かった所員や業者たちにも、そうしたドラマはあったはずである。

しかしいまのところ、そのようなドラマはなかなか再現できないままにある。切歯扼腕している関係者も多いことだろう。かつて内橋はそうした“葛藤する技術人間”をいきいきと描いてきた。本書にも「どこで間違ったのか」を問うため、そうした現場に降りていっている。

今後、フクシマにかかわった東電や原発メーカーの当事者たちのドラマがどのように取材され、再構成されていくのかわからないが、ぼくなら内橋克人か、そのような資質をもった“技術の藤沢周平(811夜)”のような目で、その事態を描いてもらいたいと望むことだろう。

◆ラングドン・ウィナー『鯨と原子炉』(紀伊国屋書店 2000・2)

どんなにイノベーティブな技術にも欠陥がある。欠陥があるだけではなく、その運用によっては多くの混乱や損壊をおこし、歴史を傷つけ、周囲や未来に不安をまきちらす。

本書は不安な技術や過剰な技術に対して、いつでも拒絶(NO!)ができるようにするにはどうすればいいかを問うたもので、とくに「原子炉に向かって鯨がそれを言う」というメタファーを設定して、独特のエッセイふうの問題提起をつくりあげている。実際には原子炉の問題だけが扱われているのではないのだが、鯨が原子炉に文句をつけるという趣向が、本書の狙いなのだ。

著者はぼくと同い歳で、カリフォルニア大学バークレー出身で政治学から工学までをカバーする広い視野の持ち主だ。原著は1986年のものだが、日本語訳はずっと遅れた2000年の刊行で、翻訳は上に紹介したばかりの吉岡斉が担当した。

われわれはときに忘れていることがある。蒸気機関車やエッフェル塔や飛行船ヒンデンブルク号を見て、その技術の巨魁に感動していたということを。新幹線や東京タワーに見とれたことを。それならわれわれは原発に見とれてはこなかったのだろうか。

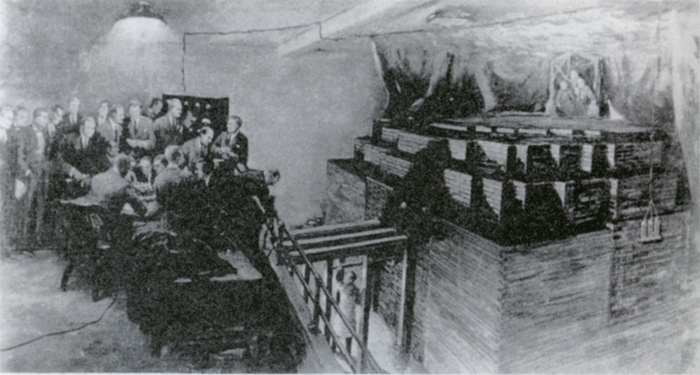

ヘンリー・アダムズに『聖母と発電機』という作品がある。1900年のパリ万博で高さ40フィート(12メートル)の発電機をじっと見て、巨大機械というものがもつ威厳を実感する場面が入っている。それは「あたかも初期のキリスト教徒たちが十字架に対してもった畏怖のようなものかもしれない」と言うのだ。

このような感覚がヴェリエ・ド・リラダン(953夜)の『未来のイブ』にも手塚治虫(971夜)の『鉄腕アトム』にもあったことを、ぼくはよく知っている。しかし、これまで原子力発電所の威容に感じた文章や作品を見たことがない。これはなぜなのか。

機械として魅力がないのか。内部の出来事を外壁で隠蔽しているからなのか。それならENIACのように内部でおこっていることがわからないようなビッグマシーンだって、何も訴えないはずなのだ。『2001年宇宙の旅』のスタンリー・キューブリック(91夜)がHALを映像にすることもなかったはずなのだ。

けれども、ぼくが知るかぎり、原発を映像的におぞましくも、美しくも描いたものがない。大友克洋の『AKIRA』(800夜)すら原発は描かなかった。このことは原発がもっている根本的な何かの問題を告げているように思う。

原発は機械の神秘などではなく、たんに「公益」を主張しすぎたのである。これはカール・ポランニー(151夜)が産業主義がもたらした猛威があまりに粗野な功利主義で守られていることに警告を発した問題と、どこかでつながっている。

もうひとつには、それを本書が指摘しているのだが、原発が輸送・伝送のインフラで社会をまるめこもうとしていること、そのために膨大な人材を階層的につくりあげてしまったこと、まるで原発の配備が地方に施しをもたらすものだと勘違いしたこと、そうした鼻持ちならない技術社会体系が全面に出過ぎたためでもあった。産業独占的な富裕など、決して自由をもたらさないはずなのだ。

われわれはときに忘れていることがある。それは効率性、合理性、生産性、コスト・パフォーマンス、利益率というものが、どこかで等身大、相互連結性、熱力学、持続可能性、遊びなどが本来もっている性質と根本的に食い違っているということだ。

いいかえれば、こうだ。ロバート・オーウェン、ウィリアム・モリス、マハトマ・ガンジー(266夜)、ルドルフ・シュタイナー(33夜)は、それぞれ原発的なるものから最も遠いところにいる。ヘルベルト・マルクーゼ(302夜)、セオドア・ローザック(366夜)、ヒッピー、ロックアーティストたちと原発も相いれない。

なぜ、こんなふうに感じられるのかということだ。これらはいずれも本書に登場している思想家やアーティストや生活者たちであるが、なぜこういう感じがもてるのかといえば、原発にはオルターナティブを内部から生み出す力がないからなのである。あんなものをニューエイジ博覧会に飾りたいとは思わないからなのだ。それにくらべて、この連中たちはいつだってオルターナティブなのである。

いや、もっと本質的なことを指摘しておこう。原発はシステムの怪物であり、システムというのは動いていないと困るとされているところに、忌まわしい問題をかかえるのである。大企業や大組織はそれ自体が巨大なシステムであるが、それとともに業務管理から給与計算までが、一貫した基準にもとづいて動く数理システムによって支えられている。この数理システムが誤作動をすれば、これらの大企業や大組織は大きな打撃を受ける。

スリーマイル島の原発メルトダウンのとき、当事者が「それでもシステムは機能していた」と嘯いたことがあった。そうなのである、巨大システムに与した者たちは、とにもかくにもシステムを動かしていくことで、その企業や組織の大半の目的を完遂しているかのように錯誤しているのである。

これにくらべて鯨はどうだろうか。あれはシステムなのだろうか。では海はどうだろうか。あれはシステムなのか。

ラルフ・ウォールド・エマーソンには、「ナップザックに入っていた慣習は、森の中に一歩踏み入れたときから、背中から落ちるのだ」というすばらしい一文がある。

われわれは原発を作ってはならなかったのではない。原発のような国家や企業や組織を作ってはならなかったのだ。このこと、今年の最後のぼくのメッセージにしておきたい。

『鯨と原子炉』

著者:ラングドン・ウィナー

2000年2月10日 第1刷発行

発行所:株式会社紀伊國屋書店

編集:水野寛

装幀:芦澤泰偉

【目次情報】

日本語版への序

序

謝辞

第Ⅰ部 技術の哲学

第一章 生活の形式としての技術

第二章 人工物に政治はあるか

第三章 テクネーとポリティア

第Ⅱ部 技術 ―改革と革命

第四章 よいねずみ取り器を作る

第五章 分権化とは何か

第六章 情報社会の神話

第Ⅲ部 過剰と限界

第七章 自然状態再訪

第八章 タール人形につかまらないために

第九章 ブランデー、葉巻、そして人間的価値

第十章 鯨と原子炉

訳者あとがき

原註

【著者情報】

ラングトン・ウィナー(Langdon Winner)

1944年カルフォルニア州サン・ルイ・オビスポ生まれ。カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、同校の哲学博士(政治学)を取得。現在、ニューヨークのレンセラ工科大学教授。政治理論研究の立場から、技術変化に関わる社会的・政治的問題に取り組んでいる。ロックンロールの評論活動でも知られる。本書の他に、著書 Autonomous Technology : Technics-Out-of-Control as a Theme in Political Thought(MIT Press,1977)がある。

【帯情報】