父の先見

早川書房 2003

Oliver Sacks

Uncle Tungsten 2001

[訳]斉藤隆央

往診の鞄、水冷エンジン、砂鉄のダンス。…炭素電球、タンタル電球、青蛍石。…ライムライト、タングステン・フィラメント。…輝安鉱、鶏冠石、ジルコン、コバルト。…化学の箱庭、切手のアルバム、バスの乗車券。…カチオン、アニオン、弗酸ラディカル。…ハイポ、ダゲレオタイプ、未来新聞、ソーマトロープ。…ヘリウム気球、アルガンバーナー、ダニエル電池。

この本には、オリヴァー・サックスの子供時代の科学オブジェがいっぱい詰まっている。紹介しきれないくらいだ。何もかもキラキラしているし、どれもこれもがカッコいい。そこに電球工場のタングステンおじさんがいた。メンデレーエフの周期表が待っていた。サックスは脳神経科のお医者さんなのである。すばらしい本をいろいろ書いた。子供時代を大切にしたからだ。

父が叫んだ、「電気のヒューズがとんだぞ」。ぼくは飛行士のヒューズさんがどこかへ飛んでいったと、ラジオのニュースが言っているのかと思ったものだ。ヒューズは切れたか溶けたのだ。「電気のヒューズがとんだ」は科学的にはおかしな言葉なのだけれど、この言いっぷりには何かがある。ここには期待の発端がある。

こういうセリフが近頃の家で交わされなくなったのは、世の中、万事が万端、イノベーションのほうに進みすぎたからだ。とくにIT化だ。これでたいていの部品がチップ化し、どの部品や回路でどんな事件がおきたのかは皆目わからなくなった。事件は家の中でおきたのではなく、SECOMの回路でおきたのだ。ユビキタスってつまらない。ヒューズ飛行士も飛び出さない。

わが子供時代、家のなかの部品のほぼすべては見えていた。箱のフタをあければ、事件はその中のどこかでおこっていた。そしてこれに、「あっ、電球が切れたみたい」とか「あっ、停電だ!」とかが加わって、一家の夜の出来事が突如としていっそう濃密な神秘の予兆になっていた。

ごく最近のテレビのニュースで「白熱電球をやめて、すべてをLED蛍光灯にする」というバカなことを、なんとか大臣が言っている場面を報道していた。ちょっと見ただけなのでどんな経緯でそうなったのかは知らないのだが、これではいけない。タングステン電球の、あのアンバーな光の色はいつまでも併用されるべきだ。

最近は禁煙一斉全面化をはじめ、いろいろ許せないことがある。もはや日本は陰謀帝国ではないのか、誰かに言いくるめられるばかりになっているのではないかと、もともと“陰謀史観”なんて見向きもしなかったぼくにして、ついついそう思わざるをえないことが多い。

だからこのニッポンLED蛍光灯化計画も、いまさらまともに扱う気はないのだが、それでもどうにも憤慨が収まらないので、せめてものカタルシスとして本書を紹介することにした。「部品王国よ、もう一度!」「村田製作所、がんばれ!」だ。

オリヴァー・サックスの子供時代、デイヴおじさんがいた。おじさんは「タングステンおじさん」と呼ばれていた。おじさんがそう呼ばれるのは、おじさんがやっている会社がタングスタライト社というもので、細いタングステンの線をフィラメントにして電球を作っていたからだった。

タングステンおじさんは、ロンドンのファリンドンで古めかしい工場をやっていた。黒くて重たいタングステンを粉にして加圧し、これを真っ赤に焼いてから槌でとんとん叩いてどんどん糸のように細くしていくと、この世のものとは思われないフィラメントができあがってくるのだった。おじさんはウィングカラーのシャツを腕まくりして、いつもこの夢のような作業に耽っていた。

おじさんの自慢は、オリヴァー少年を工場のいろんな機械に触れさせて、その油じみた鋼鉄の怪物たちのとてつもない性能を見せることと、とろとろ光る水銀をボウルに入れてそこに鉛の弾丸を浮かべ、少年に重い鉛が沈まないのを見せて、ほうら、不思議だろと言ってみることだった。でも、おじさんがもっと誇らしげになるのは、その水銀のボウルにポケットから取り出したタングステンの棒を入れてたちまち沈ませてみせるときなのだ。このときは決まって「これがな、おじさんの金属、タングステンというものなんだ。こんなもの、世界中さがしたってないんだぞ」と言うのだった。

オリヴァー少年の家は父親も母親もお医者さんである。だから少年はアルコール脱脂綿の匂いやキラキラした注射器や不思議な聴診器に囲まれて育っている。

一族はみんな仲がよかったようで、少年が育ったロンドン・メイプスベリー・ロードのエドワード朝様式のお屋敷もばかでかかった。屋根は組み立て鉱物の結晶のようで、どの部屋も神聖な雰囲気に満ちていた。書斎には敬虔な父親が集めたユダヤ教の本が厳しい医学書とともにずらりと並んでいたし、診療所にはカテーテル、ブジー、開創器、ゴム手袋、鉗子、アルコールランプが鋭い風情で待っていて、オリヴァー少年の好奇心をそそっていた。

もっとどぎまぎするのは、いろいろな部屋に侵入して、頑丈に組み立てられた家具の抽斗をこっそり開けるときだった。そこにはたいてい失神しそうなオブジェが所狭しと詰まって押し黙っていた。どの部屋にも石炭暖房のマントルピースがあって、父も母もそこで煙草をくゆらしていた。そこへいつもおじさんやおばさんたちが集まってきた。みんながみんな、ヘビースモーカーだった。少年はいっときも早くその一員になりたいと希っていた。

時代はロンドンがナチスの戦火の危険にさらされていた時期である。1933年生まれのオリヴァー少年には、毎日毎日が大事件だった。ロンドン空襲ばかりが大事件だったのではない。北アフリカからバナナが届くとそれを親戚一同が取り囲むのだって、往診には車を使っていた父親が、600ccツーストロークの水冷エンジンのオートバイ「スコットフライング・スクワーレル」を入手したのだって、大事件なのだ。

なかでも少年はタングステンおじさんの工場へ行っては、いつも胸中に爆発音が聞こえるような出来事に出会うのが好きだった。少年の関心は「金属」と「植物」、もしくは「数」と「化学」だったのだ。

実験に明け暮れたオリヴァー少年

胸中に響く爆発音は最高に愉快だった。

タングステンおじさんの工場のオフィスにはガラス戸棚があった。そこには歴代の電球が息をひそめてずらりと並んでいた。エジソン電球はもちろんのこと、オスミウム電球(カール・ヴェルスバッハの発明)、タンタル電球(アーヴィング・ラングミュアの発明)、レニウム電球、タングステン電球。ライムライトもあった。少年はやっぱり、おじさんが自慢するタングステンのフィラメント二重コイルとモリブデンの支持体に心が奪われた。

ガラス戸棚にはたくさんの鉱物と幾つかの金属も並んでいた。ライム(石灰)、ジルコニア(酸化ジルコニウム)、トリア(酸化トリウム)、マグネシア(酸化マグネシウム)、アルミナ(酸化アルミニウム)はみんな電気の材料だったけれど、そのほかにも名前の知れない鉱物の塊りもあった。おじさんはそれらを一つまみしては、ときどきちょっと危険な実験をしてくれた。

カリウムを賽の目に切って水を入れた桶に落とすと、火をつけて狂ったように駆けまわり、紫の炎を噴かした直後に白熱したかけらを四方に飛ばす。ナトリウムは油に浸けておいて水の中に投げ込むと、あたり一面を黄色い火の海にする。まっさらのチョークに塩酸をかければ泡が出たし、ガラス管もガスバーナーを奇術のように使えばぐにゃぐにゃになった。水素を発生させてそれを逆さにした容器に集めておいて一気に吸いこむと、声は2、3秒だけミッキーマウスのように甲高くなったものだ。

けれども少年はもっと怪しいものたちとも出会いたい。鉱物や金属の化け物とも出会いたい。その正体をもっと詳しく知るには工場を出て、サウスケンジントンの地質博物館に出向かなければならなかった。

オリヴァー少年は地質博物館では神の子になれた。「モーラの子」(モーラは網羅のこと)になった。まず、入口にある巨大な青蛍石でできた壺に額ずいた。次に1階の火山のジオラマに目を見張る。それからは陳列棚にひとつずつ顔をくっつけるようにして、岩石や鉱物のドラマトゥルギーに思いを馳せる。

鉱物についている名前もすばらしい。コランダム(鋼玉)、オーピメント(雄黄)、ガリーナ(方鉛鉱)、パイライト(黄鉄鉱)、カルセドニー(玉髄)。どれもこれも『トリスタンとイゾルデ』に出てくる神秘の場所を示す暗号のようだ。ジルコン(風信子鉱)には東洋の響きを感じたし、カロメル(甘汞)には古代ギリシアの音楽を感じた。とくにクライオライト(氷晶石)にはすっかり参ってしまった。

とびきりの化け物は最上階に飾られていた。輝安鉱の集塊だ。無数の槍が突き出すようになっていて、全部がピカピカに黒光りしている。まるでトーテムや呪物のようなのだ。それが日本の四国という島の市ノ川で採取されたということに、少年はわくわくするものを感じ、いつか「日本の輝安鉱の島」に行ってみたいと思うようになる(やがて、その島の近くの広島に原爆が落とされたことを少年は知るのだが、それからというもの、アメリカの過剰が大嫌いになっていく)。

こうしてオリヴァー少年は地質学や鉱物学の本にも夢中になり、最初は「鉱物の詰め合わせセット」を買ってもらい、鉱物標本を集め、それからはジェームズ・デーナの『地質学の話』を読んでだんだん化学式にも関心をもつようになっていく。

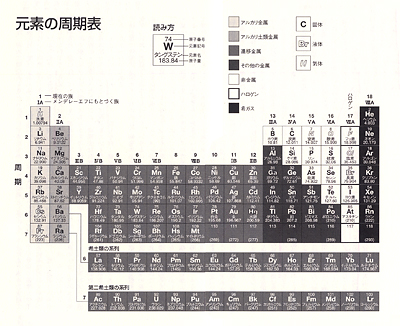

決定的だったのは、戦争も終わって再開されたロンドン科学博物館に行ってみたら、階段を登りきったところの壁一面が巨大な元素周期表のキャビネットになっていたことだった。そのキャビネットは90あまりの箱に仕切られていて、それぞれに元素の名前と原子量と化学記号が記されていただけでなく、どの箱にも宝石のような元素のサンプルが見えるようになっていたのだ。たんなる物質の展示ではない。それは「知の標本箱」の出現だったのだ。

本書は、その後の少年がグリフィンの『趣味の化学』やヴァレンティンの『実践化学』やバーネイズの『家庭生活の科学』を読んで、どのように目眩く化学の世界に熱中していったかを、詳しく書いている。

オリヴァー・サックスは映画にもなった『レナードの朝』の原作者で、専門は脳神経科医である。医者だったお父さんとお母さんを継いだわけだ。

1933年にロンドンに生まれ、総合診療医の父と外科医の母に育てられたあと、オックスフォードのクイーンズ・カレッジで医学を専攻したから、これは逃れられない業務を継いだのかと思いきや、タングステンおじさんのせいか、とても自在な神経科医になっていった。

1962年にカリフォルニア大学に移って舞台をアメリカにしたのだが、それがよかったのか、サックスは一人ひとりの患者から大いなるものを受けとるようになった。

小説『レナードの朝』(ハヤカワ文庫)は嗜眠性障害の患者に新薬のLドーパを投与した体験談をもとにしたもので、サックスはこのほかにもいろいろのクリニカル・エッセイやクリニカル・ノヴェルを書いている。頭痛に悩む諸君のための『サックス博士の片頭痛大全』(ハヤカワ文庫)、高機能自閉症と診断された学者(テンプル・グランディン)とそれをとりまく連中についての物語『火星の人類学者』(ハヤカワ文庫)、視失認に陥った男についての『妻を帽子とまちがえた男』(ハヤワカ文庫)など。医療ものにはだいたい説得に負けそうなバイアスがかかることが多いけれど、いずれもおもしろい。

まだ読んでいないのだが、『色のない島へ』(ハヤカワ文庫)はサックスがミクロネシアに行ったときの話、『手話の世界へ』(晶文社)は知覚と言葉をめぐる話、『オアハカ日誌』(早川書房)はメキシコのシダについての話になっているようだ。

なかで、なんといっても本書がピカ一である。少年の科学への「ときめき」をこれほどうまく書いているものは、めずらしい。『パンダの親指』(ハヤカワ文庫NF)のスティーヴン・ジェイ・グールドや『エレガントな宇宙』(草思社)のブライアン・グリーンが絶賛したのも当然だ。

それにしても、タングステンおじさんが本当に実在していただなんて、まったく羨ましいかぎりだ。ぼくにも是非ともいてほしかった。が、実はこういう“変なおじさん”は誰のそばにもきっといるはずなのだ。

ところがそのおじさんは“変”だから、ついつい仲良くなりそびれてしまう。遠巻きになる。これがダメなのだ。やっぱり“変なおじさん”には危険を冒してでも付き合わなくてはいけなかったのである。

ぼくも宝来屋の佃煮おじさんや立花外科の白衣の先生や、イノダの自転車おじさんともっと親しくなるべきだった。ジャック・タチのところでも書いておいたことだけれど、世の中というものは「ふつうの人」と「そうでない人」と「変なおじさん」でできている。そして「編集する人」と「編集しない人」で(笑)、分かれているものなのである。

ところで、さっきも書いておいたように、本書の後半はみごとな「化学入門」にもなっている。こんなふうに化学のイロハを躍動的に書いているエッセイはめずらしい。とくにメンデレーエフの快挙の解説は出色だ。オリヴァー少年が青年となって量子力学にふれ、ついに昔日の「化学の箱庭」と別れを告げるところなど、ぼくには万感迫るものがあった。