ぼくは手塚治虫フリークではない。けれども読むたびに、必ず感意してきた。何に感意してきたのか、そのことを考えたこともなかった。「めちゃくちゃ、うまい」としか見ていなかった。

先だって、そろそろ何かを集中して読もうと思って、それなら『火の鳥』がいいかなと決め、それほどストーリーを追わずに読んでみた。理由がある。『きりひと讃歌』や『ネオ・ファウスト』、『シュマリ』や『ブッダ』や『グリンゴ』や『アドルフに告ぐ』はどれも一気に読んだのだが、その時期は時間を忘れるように読んでいて、手塚治虫を味わう余裕なんてなかったのだ。

一方、『火の鳥』は、初読は連載時ではなくて単行本になってから数カ月おきに読んだので、印象はやや散漫。次にブロックハウスに転がりこんでいた新人類のハシリと呼ばれた木下邦治君に「あれ、やっぱり凄いですよ」と促されて一気に読んだときは、どっぷりストーリーに嵌まったので、またまた手塚治虫を味わうにはいたらなかった。

今度は味わった。手塚マンガを味わうのはどういうふうにこちらがなるかと思いながら読んだのだ。

以下は、その“陰の声”の一端になる。『火の鳥』の感想というより、手塚治虫についての感想だ。

手塚治虫はゲーテであってドストエフスキーであって、アレクサンドル・デュマである。これは疑いようがない。

ついでにヴィクトル・ユゴーやエミール・ゾラを加えてもいいけれど、ようするに、かつてはそういう作家を「文豪」と呼んでいたのだから、さしあたってはそう呼ぶしかないのだが、文豪なのだ。

文豪の条件はいろいろあろうけれど、最大の条件は3つある。第1に、国民文学をつくりあげることによって世界文学に匹敵したということだ。第2に、自分がつくりあげた複数のキャラクターを普遍化できたということである。第3に、どんな作品になろうとも、その底辺に流れるテーマが変わらないということだろう。

第1の条件は、手塚治虫についてはすでに『鉄腕アトム』で早々に確立したようなものである。しかし、それなら『フクちゃん』も『サザエさん』も『オバQ』も国民的だということになるが、そうではない。

国民文学というのは、その作者によって創造された大半の物語が国民の感情と心理にあらかたあてはまるという“総幻想”を成立させていなければならない。多数の人に愛読されたとか、ひとつのキャラが当たったというのでは、この条件にはあてはまらない。

だから第2の条件では、複数のキャラクターが組合わさって普遍性に達していなければならないわけなのだ。

第3のことについていえば、たとえば「愛」「罪」「悪」、「人間文明と機械文明」「自然と人間」などのようなテーマは、文豪以外にとっては陳腐か、恥ずかしいもので、とうてい持続的には扱えない。それが文豪の手にかかると、そのほかのどんな特殊なテーマも、どんなシュールなテーマも、どんなキッチュなテーマも、どんな極私的なテーマもことごとく含んで、なお雄渾かつ永遠に見えるのである。3つの条件のなかでは、群を抜いて困難な条件である。

手塚治虫の作品はこれらの条件をほぼ完璧に満足させている。つまり作家として、いったん書き出したら、以上のことを満足させるまで、その構想と細部を、そのメッセージとその裏にあるメタファーを描ききるまで、自分が満足できないはずなのである。

こんな苦痛を快感にして引き受けられるというのは、それだけでも手塚治虫はまさに文豪なのだ。

ただし、この文豪は文章による文豪ではなくて、マンガ文豪なのだから、それゆえたとえば「画豪」とか「漫画王」とか、あるいは「漫画のレオナルド・ダ・ヴィンチ」とか「漫画聖人」としなければならないのだが、これにあたる呼称は世間がさっぱり用意しきれていない。この用意は当然に日本がなすべきである。

なぜなら文豪のみならず、チャップリンの出現やイヴ・モンタンの出現やエルヴィス・プレスリーの出現は、その国の国民がこれを支えてきたのであって、手塚治虫が果たしたことはまさにどの外国の文化にもなかったことなのだから、これは日本が世界に向けて手塚治虫を訴えなければならないのである。こんなことをいつまでも放置しておいては、いけない。

しかし、手塚治虫が作り上げたのは文学や音楽ではないのだから、“文豪に匹敵するマンガ家”あるいは“アニメーション世界作家”という程度の評判をたてたくらいでは、まだ何の“お返し”もしていないことになる。

しなければいけないのは手塚治虫用の批評言語を確立してあげることである。これはぼくの任ではないから、誰かに任せるが、けれども、このことを言っておかなくては、ふつうのマンガ論を争うことになって、これでは手塚治虫にとってもっと不幸なことになるわけなのだ。

では、もう少し“陰の声”による手塚治虫に入っていくことにする。

できるだけ『火の鳥』に即して話を進めてみるが、この未完の大長編は、時空をまたいで何度でも猿田彦に降りかかってくる役割が「体の目」になっている。

未完だから、遺作といえなくもないけれど、いまはそれより猿田彦の「体の目」に映写された手塚治虫が描き語り尽したかった「基本の世界像」の作り方というものに、ふれておきたい。

『火の鳥』の連載は手塚自身が発行元となった「COM」で連載が開始された。昭和42年(1967)である。

ぼくも雑誌を創刊したからわかるのだが、表現者がメディアをおこすときの入れ込みようといったら、これは傍目では想像がつかないくらいに大変なもので、売れてもらわなくては困るけれど、それよりも自分が自分を託したメディアに自分の魂が入っていなかったらどうしょうかと、そういうことばかりを考える。

それで、ついつい相当に本気なものを自分にも課すことになる。手塚が『火の鳥』を始めたにあたっては、きっとそういう覚悟の事情があったと見ていいだろう。とくに「COM」が続くかぎりは終わらないような長編を書いてみようという魂胆は、よくわかる。

その場合、「COM」がいつまで続くかわからないから、あらかじめストーリーができているものなんて、始めるわけにはいかないし、とはいえ、バラバラのものを別々に発表するなら、別の雑誌でいい。それにそんなことをするとメディアとしての「生命」の息吹がなくなる。

そこで、連載連作であって、かつ全体が一貫した物語性や主題性をもつものを構想したい。ぼくもネット上でISISサイトを始めるにあたって「千夜千冊」を決めたのは、似たような事情によっていた。一つずつが個別の価値をもって、なお連続するものということで、書物とぼくのかかわりを書くような「千夜千冊」を思いついたわけである。

かくして手塚が『火の鳥』に構想したのは、「生命」の息吹を伝える輪廻転生というものだった。

これは滝沢馬琴が『南総里見八犬伝』で企んだこと、また、中里介山が『大菩薩峠』で思い描いたこと、あるいはサタジット・レイが映画『大地の歌』『大河の歌』『大樹の歌』のインド3部作でめざし、三島由紀夫が遺作『豊饒の海』で書こうとしたことがそうであったように、表現者が何かを覚悟してすべてを出し尽くしたいときに、とくにそれが東洋者や日本人である場合に、とっておきのものとなる。

堂々としているといえば堂々としているし、安易といえば安易、常套手段といえば常套手段だが、大作家というものはこの「堂々と安易と常套」には決してひるまない。ひるまないどころか描き切る力量がある。

こういう力量がない者には、したがって輪廻転生など絶対に扱えない。どうしても扱いたいときは、このときは思い切って表現対象を切り詰めて、たとえば中島敦や久生十蘭のように一瞬にフリーズさせる必要がある。

しかし、輪廻転生で長大性が決まったからといって、安心はできない。

次の問題は、歌舞伎の「世界定め」ではないけれど、その輪廻と転生をどのような「象徴」と「世界」とで展開していくかということになる。

象徴はフェニックスあるいは鳳凰を思わせる不死鳥「火の鳥」にした。それを太古の土に埋もれた文書に発見させるか、それともリラダンの『未来のイヴ』のように偶然に生まれたサイボーグにするか。ここは手塚は迷わず、日本の聖なる山中にひそむ具体像をもった火の鳥にした。

ここまでは、おそらく日本神話を題材にした第1話(黎明篇)を書こうとしたときに、神話からの発想で決めたにちがいない。

ついでは「世界定め」の問題である。最初は古代日本を舞台にしたとしても、その世界は次々に別の世界に転位してもらわなければ困る。そこには空間軸と時間軸の設定をしなければならない。

三つの手があろう。ひとつは空間軸を設定して時間を変えていく。タイムマシンやタイムトリップである。二つは時間をあまり変えないで空間を移動させる。パラレルワールド型だ。そして三つ目、空間も時間もともにトランスフォーメーションするようにする。

手塚は3番目を選んで、空間と時間を転位させながらつなぐことにした。

ただし、その継ぎ目がなかなか難しい。難解な処方がいくつも待ちうけている。超越的な火の鳥は神出鬼没でいいけれど、その神出鬼没を他のキャラに使ったら、まず失敗するだろう。それゆえ登場人物をどの程度に継承させるかが難しい。

ここに登場するのが猿田彦なのである。もともと日本神話では猿田彦は世界の裂け目や境い目に立っている。しかも猿田彦は鼻が異様に高くて、赤ら顔の異人になっている。手塚は少年のころから自分の鼻がダンゴっ鼻であることにコンプレックスとおかしみを感じていたのだろうから、このキャラクターは描きやすい。なんであれ、キャラ・シグニチャーの強調は、お茶の水博士、ヒゲダルマ、アセチレン・ランプであれ、ハム・エッグ、ブラック・ジャックであれ、手塚が最も得意とする手法なのである。

ランプ、ハム・エッグ、ヒゲオヤジ

おむかえでゴンス、ロック・ホーム、ヒョウタンツギ

ともかくも、こういうことがなんだかんだと組合わさって、猿田彦を「体の目」とした『火の鳥』がスタートを切る。

「体の」と言っているのは、文学ならアンチロマンのように目だけでもいいのだが、マンガはそうはいかないからである。猿田彦には体と目の両方が必要なのである。だいたい手塚マンガは、おおむね体感的で、かつ俯瞰的だった。

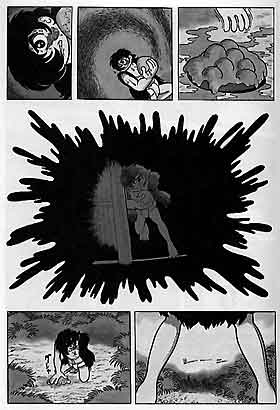

さて、そもそも物語というものには、オムニシエントな描写とオムニプレゼントな描写というものがある。手塚はこの組み合わせに、手塚法則といってもいいほどの黄金律を発見していた。

オムニシエントな描写とは、物語の全体を引っ張る状況依存的なリーディグ・エンジンのことをいう。「引きの目」といったらいいだろう。

これに対してオムニプレゼントな描写は、登場人物の当面のまなざしや心理や細かい文物に向かっているディティール・エンジンである。これは「寄りの目」にあたる。手塚はこの比率にめっぽう長けていた。

何対何の比率というのではなく、マンガはコマの大きさやベタ黒の広さや、連続コマの連打によっても印象が作れるから、この比率はあくまで手塚の手の内にあるのだが、しかし、ノギスで計ったように正確だ。目分量でいうなら、だいたいが次のようになっている。

劈頭、オムニシエントな「引きの目」がふつうのマンガの5倍くらい多めに始まって、一気に「寄りの目」になり、これが次々に組み替えられてかなり続くと、いったん「引きの目」が入り、これで大きな「価値相対化のはからい」のような場面が設定できると、また「寄りの目」になってというふうに続く。おそらくは、おおかたの読者が想像する以上に「引きの目」の場面は少ないのだが、それが読後の印象ではまことに鮮やかに記憶に残るようになっている。

もうひとつ付け加えると、手塚は心理描写にはめったに「引きの効果」を使わなかった。これを多用するのは少女マンガのほうで、それもあってか、手塚ファンには圧倒的に男が多いということにもなっている。

ではまた『火の鳥』の話に戻ることにするが、さきほど言った「価値相対化のはからい」にちなんで、大事なことを言っておきたい。

手塚はこのなかで、悪をたっぷり描き、そのぶん追いつめられた善を清冽に、少なめに屹立させた。たとえば「未来篇」のモニタ少佐に対するにマサトのように。「乱世篇」の清盛的なるものに対するに木こりの弁太のように。これが「価値相対化のはからい」である。

しかし、手塚はその善をはっきりとは残さなかった。大量の悪に対して少数の善や孤立の愛が残余したわけではなかったのだ。このことは『アドルフに告ぐ』でも『グリンゴ』でも同様だ。

もっとも、これはゲーテもユゴーもしていることだから珍しいということではないのだが、ひとつは手塚がこの方法を熟知していたということを知らせておきたかった。が、もうひとつもっと手塚的なことがある。その手塚的なことによって、何がおこるかということを言っておきたい。

悪が多めに、それなのに善も見つかりにくいという展開は、読者をどこへ連れ去るかというと、そこには二つの両極が待っている。

ひとつは「聖なるもの」「大いなるもの」「普遍なるもの」に連れ去っていく。いわば、ダンテ・アリギエリとウィリアム・ブレイクの歌が聞こえるほうへ向かっていくということだ。これはまあ、見当がつくだろう。

もうひとつは、読者は自分の共感や反意を登場人物にも託せず(なぜならすべての登場人物はすでにその感情と意識を描き切られているから)、といって自分の内側にも行けないので(なぜなら読者の内側よりずっと大きな意識のドラマが描き切られているのだから)、ついつい作者のほうへ向かっていく。

作者が意図してそうなるわけではない。読者としてはそれを作り出した作者に、自分の意識の行方を託する以外はなくなってしまうのである。

きっと手塚治虫はこの作者のほうへ流れこんでくる大量の読者の意識を感じるたび、慄然としたことだろうと思う。作者の手塚としては、ちゃんと「普遍」を提示したのだが、読者はとうていそんなところへは進めないものなのだ。

しかし、このようになるのは、手塚が善を多めに残さなかったからなのである。そこを凡百の通俗作家たちは善ばかりを終盤に残して、ドラマを消費財にしてしまうものである。

ところで、手塚治虫というマンガ家は自分のことはからっきし描けない作家なのである。マンガのなかでもそうであるけれど、文章でも書けない。

手塚の数少ない著書である『ぼくはマンガ家』(角川文庫)を読むとすぐにわかるのは、手塚は自分だけのことを書かないで、まわりのマンガ家たちのことばかりを書いているということだ。その中に自分が価値相対化されていて、つねにいる。これは巧まずしてそう書いているのであって、おそらく手塚はこの方法以外には自分を書けないのだろうと思ってよいだろう。

しかしながら、このような手塚であればこそ、マンガやアニメにすべてを投入できたのだと考えたほうがいい。

ちなみに手塚の文章はおそろしくヘタクソである。正直きわまりない作文レベルというものだ。

これについては不思議なことであるが、このような天才たち、たとえばチャップリン・フェリーニから小津・黒澤まで、映画監督の大半がそうであるけれど、このような天才たちは、たいてい文章はヘタクソで、その演出された映画の高度な内容に匹敵するものなど、まったく表現できないものなのだ。

それなのに映画やマンガでは、見違えるものをどんどん作っていける。いったいこれはどうしてかというと、リテラルな文法とヴィジュアルな文法とが、その根本においても、とりわけプロセスが生み出すアクチュアリティにおいて異なっているということなのである。

つまりは、かれらはやはり“文豪”ではなくて、やっぱり「画豪」や「漫豪」や「映豪」なのだ。手塚治虫も、そうだった。

手塚治虫が身につけたヴィジュアルな文法は、むろん日々刻々の研鑽を積み上げていて、ついに未到のところまで達したのではあるが、その原型は、初期の『メトロポリス』や『罪と罰』を見ればわかるように、あきらかに映画文法からの転用である。ただし、その転用の仕方が創意工夫に富んでいて、動き続ける映像性を独自のコマ組み・コマ割りにした。

したがって、初期の手塚マンガは、ぼくもうっすらおぼえているのだが、他のマンガ家とは異なる一種奇妙なものだった。そのころ男の子のマンガで当たっていたのは福井英一の『イガグリくん』であり、武内つなよしの『赤胴鈴之助』だった。柔道マンガと剣道マンガだから内容は見当がつくだろうが、コマ割りなど何も工夫はなく、ただただ筋書きに惹かれて読むだけだった。

そこへ手塚治虫が浮上してきたのだから、これは異質のスターだったのである。

映画文法をマンガ文法に置き換えたから、手塚は天才になったのではない、そのマンガ文法に文芸性もSF性も科学性も進化論もとりこんで、手塚の才能は極められていったのだ。

それはゲーテに比していうのなら「手塚治虫のワイマール体験」というにふさわしい。

ついでに言っておくが、その才能も輝きもまったく異なる手塚が、当時一番に羨望し嫉妬していたのが福井英一だというのだから、マンガ界というのはこわいものである。福井は絶頂期で亡くなって、このことも手塚は正直に書いていたが、ホッとしたらしい。

手塚のマンガ文法はこうして、手塚治虫という文体となり、手塚治虫という映像になり、手塚治虫という物語に昇華していった。その集大成が『火の鳥』である。

ぼくは『火の鳥』をつぶさに読んで、そのどこにもまったく瑕瑾を見いだせなかったといっていい。

おおげさにいうのなら、1コマも無駄なコマがなく、1コマも余計な展開がなく、1コマもコマ・サイズをまちがえたり、1コマとて、その絵の人物と背景の比重を狂わせてはいなかった。これは「ヘタウマ」時代で勝手な“お文化”を享楽した連中からすれば、とんでもなく律義で、きっと破綻や負傷のなさすぎる軍事的隊列に見えただろうことは、予想するに難くない。

つまりはこれは至芸や名人芸というもので、ワイドショー的なるもの、糸井コピー的なるもの、吉本お笑い的なるもの、パパラッチ的なるもの、そしてアンニュイ的なるもの、アンチ芸術的なるもののいっさいと、激しく対立するものだったのである。

このことは、手塚自身はよくよく知っていた。どんなに売れてもメジャー意識がなかったからではない。また、自分の作品が高邁で他のマンガ家がくだらないと思っていたからでも、テレビ番組のつまらなさに目くじらをたてていたからでもない。何を努力しても、手塚はそれらとは逆方向に夢中になっている自分を知っていたというだけなのだ。

しかし、そこがまさしく手塚の手塚たるゆえんになっている。

『ぼくはマンガ家』

2000 角川文庫

ここでぼくは手塚をさらに擁護しておくべきだと思うのだが、このように孤高に向かっているように受け取られるであろう作品性を、手塚はなんらその人格性やその意図性からは生み出しているのではないということなのである。

別の言い方をするのなら、『火の鳥』がもつ完璧に近い物語性も絵画性も芸術性も、それは『火の鳥』の構想と想定自身が手塚治虫をシャーマン的に媒介して『火の鳥』そのものを生み出していくのであって、そこに手塚治虫の恣意的なるものは介入できないようになっているということなのだ。すなわちそのくらいまで、手塚治虫は物語そのものにも、映像そのものにも、またマンガの途上で次々に出てくるすべてのキャラクターとも同化できるほどに、エディティング・マシナリーになっていたということなのである。

そろそろ、ぼくの好き嫌いを言ってもいいだろうところにやってきた。

ぼくが『火の鳥』で好きなのは、「太陽篇」である。これは百済の王の一族であるハリマが、唐との一戦に敗れてオオカミの顔の皮をかぶらされて日本に渡るという人狼伝説のヴァーションになっていて、未完の『火の鳥』の最後の発表部分にあたっている。

ストーリーは紹介しないが、壬申の乱を背景に人狼ハリマが大海人皇子に接近するところ、仏教が人心を襲って鎮護国家がのしかかってこようとするところなど、いずれも手塚の独走独歩が唸りを上げていて、勢いもあるし、構成の緻密も登場人物のキャラもよく際立っている。

なによりも日本狼を象徴する光一族の首長の娘マリモが、『ファウスト』のグレートヒェンなのである。

こういう手塚をこのあといくら読まされてもいいと思っていたところへ、この天才は死んでしまった。60歳だった。いまのぼくとまったく同じ歳の死であった。

いやいや、ここでこの話を終えてはまずい。もう一言加えておきたい。

さきほど初めて『奇子』(あやこ)を読んだ。日本の近現代史の暗部を描いた作品で、『一輝まんだら』に続くところがあるのだが、それで予想がついたのは、『火の鳥』はあのあといよいよ昭和の「異胎」の世の一角に、きっとフェニックスを飛ばすつもりだったろうということだ。ぼくにマンガの才能があれば、きっと続きを描いてあげたのに・・・・。