父の先見

新潮社 2005

編集:佐藤誠一郎

装幀:多田和博

◆椀コ、南昌、東根の、氷霧あえかのまひるかな。

(宮沢賢治「岩頚列」)

東北。みちのく。アラハバキの国。

古称は陸前・陸中・陸奥・磐城・岩代である。そのうちの陸前・陸中・陸奥が三陸になる。ときに奥羽地方とも呼ばれてきた。かつて奥羽は陸奥と出羽をさしたが、いまでは東北同様に、青森・岩手・宮城・福島・秋田・山形の6県をさす。

赤坂憲雄君がここを広域の拠点にして「東北学」を立てた。東北自体の風土と記憶と民俗によって東北を語る。東北自身はたんなる“北の大地”ではなくて、日本の「南北の種族と文化とが最も劇的に交差する境域」だという見方だ。すばらしい見方であり、すでにいくつもの充実したフィールドワークや研究が発表されている。「東北学」という学術誌も生まれた。ときどきその成果を読ませてもらっている。

赤坂君に初めて会ったのは、五木寛之(801夜)さんらと下北半島の恐山に行ったときだった。NHKシリーズ番組の収録のためだったが、とても静かに東北学の深層を語る姿に共感した。その恐山のオソレは、もとは宇曾利、アイヌ語のウショロである。この言葉は火山や地震や地鳴りに関係する。アソ・ウス・アサマ・アタミなどのアソ・ウソ・オソはアイヌ語で「火」を意味した。

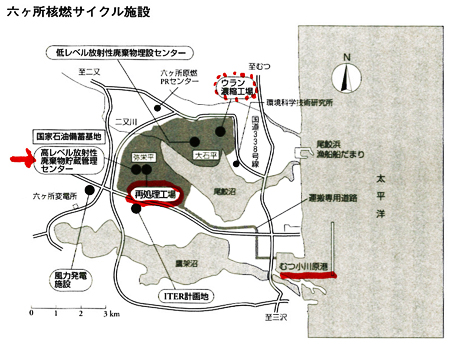

恐山の近くに六ヶ所村があって、ぎょっとする。六ヶ所村は、日本列島がバブルに酔っていく渦中に、大きな決断をさせられた。ウラン燃料から発生した使用済み核燃料からウランとプルトニウムを取り出し精製する核燃料サイクル施設が誘致されたのだ。2006年からアクティブ試験を開始した。そこは昭和・平成のウソリなのである。

そういう「東北」へマグニチュード9の地震と大津波が襲ってきた。津波を伴う大地震なら1960年のチリ地震、1978年の宮城県沖地震、1994年の三陸はるか沖地震があったけれど、そのいずれともちがう巨大地震であり、破壊的な大津波だった。

むしろ日本人の記憶から消されかかっている明治29年(1896)の三陸沖地震が近い。

この115年前の地震津波は、岩手宮城沖200キロの太平洋海底がマグニチュード8・5前後の震動をおこし、その震度が2~3であったにもかかわらず、不幸にも満潮とも重なって怒涛のような大津波が押し寄せ、わずか数分間で2万2000人の死者を出した。津波は38メートルの高さに達した。「明治三陸地震津波」と呼ばれる。

しかし、このたびの2011年3月11日午後2時46分の地震と津波は、「東北」だけを襲ったのではなかった。「北関東」にもおよんで、未曾有の災害となった。福島・栃木・群馬・茨城‥‥さらに千葉。

関東という名称は時代によって変化してきた。もともとは伊勢の鈴鹿の関、美濃の不破の関、越前の愛発(あらち)の関の三関(さんげん)よりも東の国々のことを言った。

ついで三関が廃れ、近江の逢坂の関より以東が関東となり、東日本28カ国をさした。ここまでの時代はキャピタルが京都であったが、徳川幕府によって江戸にキャピタル移転がおこると、箱根の関所以東が「関八州」(かんはっしゅう)となり、常陸・下総・上総・安房・上野・下野・武蔵・相模を「関東」と呼んだ。関東大震災の関東はこれを受けている。

これに対して、北関東という呼び方は任意のものだ。高校野球では栃木と群馬だけが北関東になる。地名はときにわれわれの記憶を狂わせる。10日前の大震災津波も、あまりの広域災害のため東北太平洋地震、東北関東震災、東日本大地震などと確定しきれない。

◆明確に物理学の法則にしたがふ

これら実在の現象のなかから

あたらしくまつすぐ起て

(宮沢賢治「春と修羅」パート九)

この数日間、被災地のドキュメントを何度も見た。見ざるをえなかった。大半の町が粉砕瓦礫となり、文字どおりの木端微塵になっているのに、九頭龍ともいうべき津波に呑み込まれた大半の光景は、恐ろしいほどの静寂のままにある。

ソドムとゴモラの殺戮と惨劇の跡には見えない。あえて失礼を顧みずにいえばニコラス・ローグやアンドレイ・タルコフスキーの映像のようで、デヴィッド・ボウイやベルリン天使が落ちた月面のようなのだ。

しかし、これは月面なのではない。直前まで日々の暮らしが生き生きと躍如していた日本の東北であり、北関東なのである。その瓦解なのである。

直撃後の数日は、防災服の救援隊たちの姿も多くなかった。どこの救援隊か忘れたが、ドイツかフランスの海外派遣チームはあまりになすすべがなく、早々に母国に帰っていった。福島原発事故のニュースがかれらを早々に母国に戻らせたとも聞いた。しかし、われわれにとっては、ここが母国だ。

被災者がたった一人で荒涼たる「わが町」「わが村」を肉親の遺体や形見を探している光景も、しばしば映し出されていた。それはまるで「ザ・デイ・アフター」の地を彷徨する絶体孤高の作業のようで、痛ましい。報道記者たちも声のかけようがない。

かの「救済のアクチュアリティ」を最後まで志向しつづけて自害したヴァルター・ベンヤミン(908夜)に「アインゲデンケン」(哀悼的想起)という言葉があるけれど、そんな言葉が高速に去来した。

けれども、たとえ「アインゲデンケン」をもってしても、粉砕されてしまった「わが町」「わが村」を歩く存命家族者のその姿を見ていると、ぼくはただただ呻くしかなかった。

画面が切り替わると、各地の避難センターの被災者たちの日々が映し出される。被災者の言葉は誰であれ、その訥々たる片言隻句を聞いているだけで胸が詰まる。どんな言葉もそれだけでドストエフスキー(950夜)なのだ。

南三陸町だったか、役場の女性職員が「絶対に逃げません」と言い放ったときは、心底、泣けてきた。被災者たちが無力なのではなく、われわれが無力なのである。

ずっと以前から「奥の細道」を歩かなければならないと思っていた。けれども、ずるずると機会を逸してきた。

この60年、機会を逸したことなんてそのほかいくらでもあるが、そのなかにはやはり幾つかやっておくべきだったと悔やまれることがある。いまさらながら、そういう悔恨がきつい。怠惰だったと憶うしかない。

この数日間、こんな仕事をしていなければ、嗚呼、こういうときこそぼくは平成23年の深川から平泉までの「被災俳諧」に出向くべきだと思えた。どうやって行くかはわからないし、何が詠めるかもわからない。しかし、なんだか行かなければならないと思えたのである。すでに友人の藤原新也君(160夜)は自動車で千葉から茨城に入ったらしく、その惨状を刻々とブログに報告している。

ただし、ぼくの「奥の細道」があるとすれば、それは芭蕉(991夜)とはちがって、津軽や下北半島にまで向かうものとなるのだろう。それは恐山の近傍、高村薫の『新リア王』が題材にした核燃料サイクル施設の六ヶ所村にまで及ぶことになるだろう。

◆幾列の清冽な電燈は

青じろい風や川をわたり

まっ黒な工場の夜の屋根から

赤い傘、火花の雲を噴き上げる

(宮沢賢治「発電所」)

ぼくは必ずしも高村薫の良い読者ではない。ちゃんと読んではいない。それでも『マークスの山』と『レディ・ジョーカー』で、山崎豊子を追う新たな本格派社会推理小説の女性作家が登場したと思えた。

『レディ・ジョーカー』(上下・新潮社)はグリコ・森永事件を題材にはしているが、1兆円企業の日之出ビールの社長誘拐に絡んで、表向きは6億円の身代金要求でありながら、犯人たちは実は20億円の裏取引を画策しているというもので、その手口に捜査が手間取っていると日之出ビールに異物が混入され、またたくまに「350万キロリットルのビールを“人質”にした事件」に発展してしまったという推移になっている。

いっこうに正体がわからない犯人「レディ・ジョーカー」をめぐって、話はさらに闇の深部に入っていく。秦野孝之という東大卒の青年が日之出ビールの入社試験に落ち、そのあと自殺のような交通事故にあっていた。その父親が、あるとき息子の悲劇に何かの決定的矛盾を感じて、「部落解放同盟」の名で脅迫状を送っていた。

そういうことを通して、戦後の日本社会と企業社会の忌まわしい裏側が浮き上がってきた。書きっぷりはそうでもないのだが、そうとうに複雑な社会の問題を扱っていた。

その高村に『神の火』(上下・新潮文庫)という異様な原発テロを扱った1991年の作品があることは、前夜に書いた。

この作品の後半、主人公のテロリストであり原発技術者の島田と、その相棒となる日野が会話をかわす、こんな場面がある。たいへん暗示的なやりとりなので、紹介しておく。

「なあ、あの発電所の白いドームな‥。あの中はいったいどないなってんねん?」「上半分は空いている。天井近くにクレーンのレールが一本走ってる。下半分は4段くらいに分かれていて、原子炉の圧力容器と蒸気発生器4基と、一次冷却材ポンプ4基と、加圧機1基が、それぞれ遮蔽コンクリートで囲まれて収まっている」。

「原子炉はどの辺に入っとるんや」「底の方だ」「蓋してあるんか」「ああ、圧力容器には蓋がある。ドームの中も、ミサイルシールドという頑丈な蓋が中間段の床にあって、圧力容器の入っている部分は閉じている」「それ、開けられるんか?」「ミサイルシールドは開けられる。圧力容器の蓋も、原子炉を止めて冷やしてからなら開けられる。でも蓋を開けたり、中の作業をするのはロボットだ」。

「開けたら、何が見えるんや。燃料棒か」「硼酸(ほうさん)水だな。原子炉の核反応を止めるために容器いっぱいに注水した水だ」「水か‥。へえ‥。ほな蓋開けて、金魚入れたろか」。

こういう場面だが、このとき日野が「水か、金魚入れたろか」と言ったことが、圧力容器の蓋を開けその中の水に着目して、原発に侵入する前代未聞の原発テロをおこなう伏線になっている。あまりに早い原発問題に対しての果敢な挑戦だった。

山本周五郎賞候補となったこの『神の火』から十数年をへて、高村は今度は日本経済新聞に『新リア王』を連載した。

青森に基盤をもつ一族の長であって、通産大臣などの大臣経験のある田中派の古老の政治家=福澤榮が、自身の息子の禅僧=彰之と延々と対話をしつづけるなか、そこから六ヶ所村の核燃料サイクル施設をめぐる政治と自治体と産業界の内幕が渦巻いていくという仕立てになっている。

舞台のピークは1987年だ。この年号は、ぼくがこのへんに「世界と日本のまちがい」があからさまに発した、過誤になったと見定めている時期に当たっている。

小説は福澤榮を東北のリア王に見立てた大対話篇でありながら、60年代から80年代におよぶ自民党のかなり重大な政策のやりとりや青森県の年々変化する苦渋の実情を描きこんでいるので、残念ながらアウトラインを説明するのはちょっと難しい。おまけにこの作品は、その前の青森物語である『晴子情歌』(上下・新潮社)をも継承しているので、ますます紹介が難しい。

だからぜひ読んでもらうしかないのだが、『新リア王』には『神の火』に続いて原子力利用をめぐる政治舞台が扱われていること、そこに日本の政治の根幹が強引と裏切りをもって左右されていること、しかしながらそこには地震や事故が絡む絶対的な危険性があること、それを仏教との対比で描くことになったことなどについて、作家本人が次のようにインタヴューに答えているところのエッセンシャルな発言だけは、やっぱり紹介しておきたい。

インタヴュアーが、『新リア王』で主人公の政治家の息子を禅僧にしたことについて、問う。高村は「阪神淡路大震災を経験したのち、次は仏教だと思っていた」と言うのだ。

高村は大阪人なのである。阪神の惨状を体で体験した作家なのだ。では、なぜ仏教なのか。こう、説明する。

「これは経験しないとわからないことですが、突然、世界がひっくりかえるんですよ。足元が抜けるみたいに、いままで立っていた地上がなくなってしまう。それくらい地震というのは怖い。そういう揺れを経験すると、それまで何十年と信じてきたものや価値観が一切合財なくなります。はっと我にかえって聞こえてきたのは救急車のサイレンの音でしたからね。死体を運ぶ音ですよ。それが何日間も続く。神戸市内だけでは受け入れきれないですから、淀川をわたって大阪にくる。24時間、救急車のサイレンが鳴っている。そのなかで6000人以上の人が亡くなっているわけですから、それは、いままで信じていたものがなくなりますよ」。

◆融銅はまだ眩(くら)めかず 白いハロウも燃えたたず

地平線ばかり明るくなつたり陰つたり

(宮沢賢治「真空溶媒」)

原子炉で燃やす核燃料は、その燃焼によってさまざまな放射性物質を出す。これをどう後始末していくかということが、いわゆる「核燃料サイクル」と呼ばれる原発のプロセスの全容になる。

このサイクルはウラン鉱石を掘り出して精錬し、ウラン(八酸化ウラン=俗称イエローケーキ)を取り出すことから、始まる。精錬ウランには、原子炉で燃えやすいウラン235は1パーセント以下しか含まれていない。残りの99パーセントはウラン238になる。そこで、世界の主流となった軽水炉原発ではウラン235を3~5パーセントに濃縮して燃料にする。

ウラン濃縮ができれば、これを二酸化ウランに変え(再転換という)、それを小さなペレットに焼き固めて燃料棒に詰める。この燃料棒を束ねたものが核燃料の本体である。いま、核燃料や燃料棒という用語はニュースのなかでしょっちゅう使われている。

が、ここまではサイクルの“上流”で、このあと原子炉で燃やされた使用燃料の後始末が“下流”のサイクルになる。“下流”では、使用燃料をゴミにして放射性廃棄物とするか、再処理をするかの二つの選択がある。使用燃料にはウランの燃え残りと新しく生まれたプルトニウムが含まれているので、これを放射性廃棄物と分別して取り出す。これが再処理になる。この再処理のことは、まだニュースやニュース解説にはあらわれない。

しかし、福島原発事故が勇気ある現場担当者たちの必死の努力や決死の覚悟によって、仮にいったん収まったとしても、実は“下流”のすべてはこれからの問題なのだ。

青森県六ヶ所村に核燃料サイクル施設をつくろうということになったのは、1969年の新全総(新全国総合開発計画)で「むつ小川原開発構想」が採択されたときからだった。

もともとここには、他の鹿島工業地帯や各地の産業団地同様に、大石油コンビナート建設が予定されていたのだが、1973年と75年のオイルショックで計画が破綻すると、そこへ電事連(電気事業連合会)が乗り込んだのだった。すったもんだのすえ、青森県と六ヶ所村が短期利用ならという条件付きで、核燃料サイクル施設の建設を受け入れた。こうして六ヶ所村に、まずはウラン濃縮工場が出現した。そのときすでに六ヶ所村に再処理工場を建設することも決まっていた。

『新リア王』はこのような原発をめぐるサイクルの大半を、自民党政治、東京電力などをふくむ電事連の動き、青森県の事情と決断、そのほか考えられるかぎりの関係者を実名のまま次々に登場させて、主人公の古老政治家が政治スキャンダルにはめられていく過程をもって、活写する。

物語の進行のなかで息子がなぜ禅僧になったのか、途中でどうして永平寺を抜け出してきたのか、何のきっかけで福澤榮の金庫番が自殺したのかといった複合的な事情も次々にあかされるのだが、今夜は申し訳ないけれど、そのへんは省略しておきたい。

ともかくも、東北関東巨大地震津波災害に襲われ、いまなお福島原発の度重なる水素爆発・火災・白煙・放射線漏れ・野菜汚染などを目の当たりにしている現在、この『新リア王』が『神の火』とともに、あらためて日本人に、東北に関東に、のしかかってくるわけなのだ。

加えておかなければならないことがある。『新リア王』が単行本となって3年後の2008年5月、六ヶ所再処理工場の直下に、なんと「活断層」があることが“発見”されたのである。

◆雲量計の横線を

ひるの十四の星も截(き)り

アンドロメダの連星も

しづかに過ぎるとおもはれる

(宮沢賢治「晴天恣意」)

どうも「番外録」から、元の「連環篇」にもどれないままにある。あの日の前には、ぼくは『遊牧民から見た世界史』(1404夜)のあと、青木健のイラン・アーリア系についてのめったにない好著『アーリア人』(講談社選書メチエ)を書くつもりだった。

そのうえでヨーロッパ中を狂わせてナチスに及んだアーリア主義の驚くべき捏造イデオロギーを取り上げ、それからふたたびユーラシア全域を動かした遊牧民たちの動向と唐帝国に戻り、そこからやっとモンゴル帝国の猛然たる風雲を案内するつもりだった。

それがなかなかその気持ちになりきれない。そろそろ『アーリア人』を紹介できるとは思うけれど、なんだかそこへの心の切り替えが、まだおこらないままなのだ。かくいう今夜も『神の火』か『新リア王』か、あるいは一気に広瀬隆の『原子炉次元爆弾』(ダイヤモンド社)に突入するかを迷い、いやいや、それとも誰かの静かな鎮魂詩集か現代歌人の歌集のほうがいいとも思い、結局は『新リア王』にしたのだった。

が、書き出して、たちまち見当を失った。

なんということか。自分の文章に介入できなくなっている。介入をしようとすると、事態から直撃されたフラジリティが遠のいてしまうのだ。それをなんとか文章の光景にとどめるのに、あまりこんな仕組みをつくらないほうがいいようにも思うけれど、あえて宮沢賢治(900夜)の一節を引くことにしたのだった。

こんなこと、長らく経験してこなかった。困ったことである。マグニチュードと津波は、ぼくの裂け目にも波及していたということなのだ。『新リア王』ではこういうときを、息子の禅僧の次の言葉に託していた。「尽大地是真実人体」「心々如木石」。