父の先見

紀伊国屋書店 2023

giacomo rizzolatti e corrado sinigalia

SO QUEL CHE FAI Il Cervello Che Agisce e I Neuroni Specchio 2006

[訳]柴田裕之

装幀:松田行正+日向麻梨子

演出家のピーター・ブルックがパルマ大学神経科学研究室での「ミラーニューロン発見」のニュースを聞いたあと、次のように言ったという。「これで神経科学者たちも、演劇ではずっと常識だったことをやっと理解するようになるだろうね」。

長年ブルックとともに仕事をしてきた土取利之さんにでも聞いてみないと、ブルックがほんとうにそう言ったのかどうかはわからないが、たしかにミラーニューロンの発見は、われわれの体の動きにひそむ「模倣力」とでもいうべきパフォーミング・アーツの秘密の一端を、ある日突然に神経生理学が引き出したようなものだった。

いっぱしの役者やダンサーや音楽家などのパフォーマーたちにとっては、ミラーニューロン的なものたちはもともと体中で動きまわっていると感じてきたはずだ。手先にも耳にも肌にもその実感があるだろう。

それはそうだろうと思う。そもそも「仕草の芸能」というもの、その根底から世阿弥(118夜)の「物学(ものもね)」が動いてきて、そこには、さかのぼれば古代ギリシア以来の「アナロギア(類推)・ミメーシス(模倣)・パロディア(諧謔)」が七人の小人よろしくこぞって躍如していたのだから、これは言うまでもなく当然のことだった。

急に話が変わるようだけれど(千夜千冊はいつもそうなるが)、先だってのラスト連塾「本の自叙伝」の最初の打ち合わせで、森村泰昌(890夜)さんがぼくに扮装して登場するという妖しい手筈を決めたとき、森村さんは「顔を似せるのはそれほど難しくないし、実はけっこう自信があるんだけど」と言ってフッフッと笑い、「一番の問題は松岡さんの動作や意図を真似ることなんですよ」と続けた。

表情だけではなく、動作だけでもなく、意図を真似る? すごいことを言うなと思ったが、実際にもその後は、ぼくの喋っているビデオを送らせ、むろん手の動きなどをいろいろ“物学”したようなのだが、それだけでなく、リハーサルや当日にはぼくの楽屋でぼくになりすます時間をしばらくもって、まるで気分の臓器移植をするかのように、最後の仕上げをしていた。

まさにミラーリングのためには、その当人が立ち居振舞をする体癖空間ごとを盗む必要があるようなのだ。なるほど「意図を真似る」とはそういうことかと、感心した。

「盗めよ、さらば与えられん」なのである。ミラーニューロン、どこまで「仕草の芸能」の秘密を握っているつもりなのか。

もっとも、あらかじめ正確なことを言っておかなくてはならないが、ミラーニューロンは体や顔に隠れているのではなく、脳の前頭葉や頭頂葉にひそんでいるミラーリング細胞群である。目付きや声をコンダクトしているわけでもない。ピーター・ブルックはそこは勘違いしたのかもしれない。

しかし、しかし、さりながら、さらに正確なことをいうと、ミラーニューロンはまさに「行為の意図」を真似るニューロンでもあったのである。意図すらコーディングをしているようなのだ。そうだとすると、やっぱりブルックが言うとおり、パフォーミング・アーティストが知っていることを、やっと神経生理学者が気がついただけだったのかもしれない。

イタリアのパルマ大学の神経生理学研究室でミラーニューロンを発見したのは、本書の著者のジャコモ・リゾラッティをリーダーとした研究グループだった。

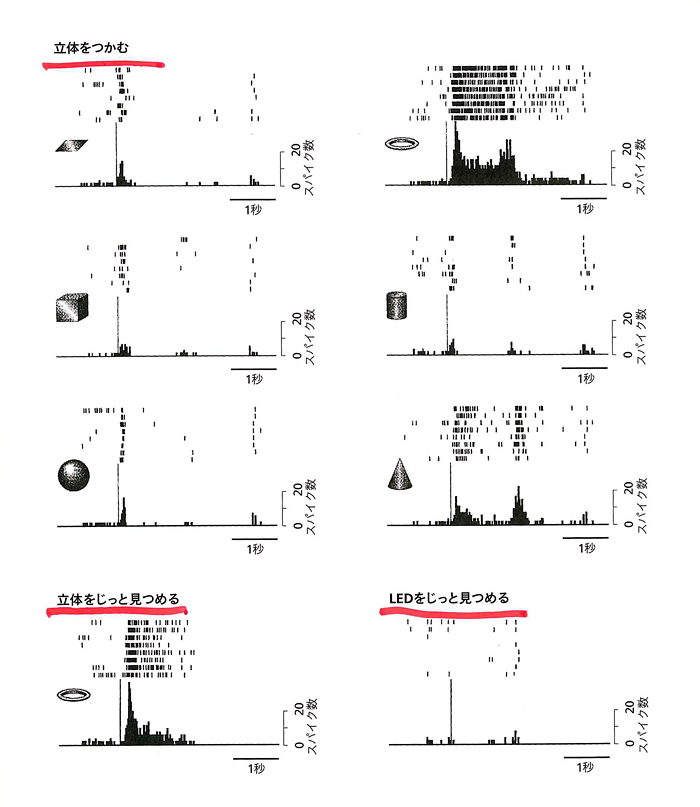

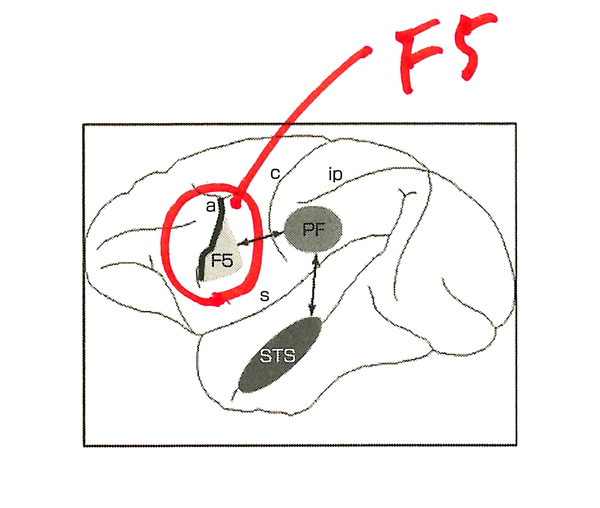

マカク属のブタオザルを使って、前頭葉の運動前野にあるF5という領域を調べているうちに、最初は偶然のことだったのだが、とんでもないことがおこり、そのうち前代未聞のことがわかってきた。

運動前野は新皮質の一部で、計画や選択や行動の実行にかかわっている。そのなかのF5の数百万個のニューロンは、幾つかずつの運動行為を「コード化する」という特化性をもっている。リゾラッティの研究室では、主に手の動きを司っているニューロンがどんなときに発火するかを調べていた。何かを掴む、物を支える、口に食べ物を運ぶ、引き裂く、手をひらひらする、手をこするといった動きだ。

脳に電極を刺されたサルたちは、自分の手が特定の動作で動くとき、F5のニューロンが発火することを示してくれていた。サルの手の動きがいつも同じような動作になれるのは、小脳の運動機能だけのせいではなく、そこになんらかのF5ニューロンの関与があったのだ。が、それだけなら模倣細胞があるらしいということだ。

ところが、それだけではなかった。1980年代のある日のこと、助手のヴィットリオ・ガレーゼが実験のあいまに研究室を歩いていると思われたい。そこには電極脳の一匹のサルが次の課題をおとなしく待って、椅子にちょこんと座っていた。よく言うことをきいてくれるサルである。その直後、ガレーゼが何げなくコーヒーカップのほうに手をのばしたときだった。サルの電極につながっているコンピュータから稼働音が聞こえてきた。ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。調査中のF5のニューロンが放電をおこしたらしい。

ガレーゼは変だなと思った。サルは何もしていない。椅子に座っているだけなのだ。手を動かしてもいない。それなのにニューロンが発火した。

ただちにこの出来事は、リーダーのリゾラッティをはじめとする研究グループの話題になった。ガレーゼの同僚のレオ・フォガッシがピーナッツをつまみあげたときも、それと同時に、F5野のニューロンがピッピッピッと反応した。

似たようなことはいくつも記録されたのだが、これがいったい何を意味しているのかは、しばらくは誰も見当がつかなかった。

しかし、そのうち記録を克明に調べていくと、全員に“事の真相”がぼんやり見えてきた。どうもF5のニューロンには他人の行動を“知覚”するだけで発火するしくみをもっているものがあるらしい。サルのF5ニューロンは自分の手の動きで発火するだけでなく、なんと人間が似たような手の動きをするのを“見る”だけでも発火できるようなのだ。

研究室はだんだん興奮の坩堝と化した。いったいサルは何を知っているのか。何を真似しているのか。いやいや、サルの前頭葉のニューロンは何を知っているのだろうか。さまざまな推測が出入りしたけれど、やがて最も重要な点がどこにあるかがはっきりしてきた。

これらのニューロンは驚くべきことに、サルが自分である行為をするときに発火するとともに、別のサルや人間ががそれと同じか、似た行為をするときも、まったく同様に発火するという特別な機能をもっていたのだ。きっとそのことこそ、最も重要な点なのだろう。

ということは、そうなのだ、サルが「そのこと」を“見た”だけでも、これらのニューロンは作動しているということなのだ!

こうしてイタリアの大学の片隅で、のちのち有名になりそうな一匹のサルの協力のもと、前代未聞のニューロンが発見されたのである。「ミラーニューロン」と命名された。

90年代になると、リゾラッティの研究成果が知られるようになった。むろん半信半疑の研究者たちもぞろぞろいたが、そのうち追実験が各所でおこなわれるにしたがって、ミラーニューロンの実在を誰も疑わなくなった。いまではサルのF5ニューロンの約20パーセントがミラーニューロンであることがわかっているし、F5だけでなく、頭頂葉のPF野やPFG野にも同種のミラーニューロンがあることもわかってきた。

それにしても、まったくとんでもない発見だった。たんなる模写細胞や模倣細胞なのではないらしい。ミラーニューロンは自分の行為と他者の行為をつなげてコード化するニューロンだったのだ。

それだけではなかった。さらに調べていくと、ミラーニューロンは対象物がないパントマイムのような動作には反応しないことがわかってきた。テレビや映像の中の動作にも反応しなかった。対象物とそれにかかわる動作がセットになったときにのみ、ミラーニューロンはみごとな反応を見せるのだ。いわばライブセッションがミラーリングに必要だったのだ。

もう少し正確にいうと、手の動作に関していえば、手でつかめる物体を見たときに発火するニューロンはカノニカルニューロンで、物体をつかんだことを見たときに発火するのがミラーニューロンなのである。この2ツのニューロン群が示しあわせるかのように同時に連動するようなのだ。

いったい、これはどういうことなのか。リゾラッティたちはさまざまなことを考えた。

ミラーニューロンはまずもって自分の反復行為をいつも観察しているのであろう。それは自己のミラーリングを自分で受信した反応である。そうだとしたら、われわれはコーヒーカップをいつも誤作動しないで掴めるようになっているけれど、そのことを成立させているアフォーダンスのプロセスのどこかに、きっとミラーニューロンがかかわっているはずなのだ。

そしてそうであるのなら、そういうミラーニューロンは自己の行為のミラーリングを参照して(同一の刺激をくりかえし受けることによって)、他者がコーヒーカップを掴むという行為の学習(盗み見?)もしているはずで、そのうち、他者の同一行為や類似行為によっても発火できるようになっていったのであろう。

つまりミラーニューロンは、自己行為と他者行為とをニューラル・ネットワークのなんらかの“リンクの束”によって、つなげているはずなのだ。ということは、そうなのだ、ミラーニューロンは、あの日の研究室の愛すべきサルのミラーニューロンの発火がそうだったように、「そこに見えている意図」をすらコード化しているということになる。

その後、サルでおこっていることはヒトでもおこっているだろうということになり、PET(陽電子放出断層撮影法)、MEG(脳磁図)、MRI(核磁気共鳴画像法)、fMRI(機能的核磁気共鳴画像法)、TMS(経頭蓋磁気刺激)などを駆使することで、ヒトにおいてもほぼ同様のミラーニューロンが作動していることが立証されていった。ピーター・ブルックが何か言いたくなるのは、当然だった。

立証されただけではなかった。人間の行為や認識が何を手掛かりにしているかということとミラーニューロンとの関係が少しずつわかってくると、これらの研究は急速に認知科学の領域などの研究と交差して、かなり大胆な仮説を続出させるようになった。とくに「模倣」と「まねび」をめぐる議論が多出した。

たとえば、人間は幼児のころすでに模倣にヒエラルキー(優先順位)をつけるようになっているのではないか。手続きを模倣できるということは、事態のアトサキで発火するミラーニューロンを分担しているのではないか。身ぶりをアイコン(表象)としてキャッチするニューロンとビート(拍子)として反応するニューロンが別々にあるのではないか。

またたとえば、ミラーニューロンの反応を克明に分析すれば、そこから言葉がもつ単語とフレーズと意味合いの関係に似たしくみが発見できるのではないか。つまりミラーニューロンは“文法”をもっているのではないか。自閉症の原因のひとつに、以前から模倣障害があるのではないかと言われていたけれど(他人の真似ができないために自閉症がおこっているという説)、そこを一歩突っ込めば自閉症患者のミラーニューロンのふるまいにまで踏み込めるのではないか‥‥等々、などなど。

しかし、ここまでくると、「理解」の秘密や「認知と行動」の関係のすべてに、さらには「学習」のプロセスや「同意」のコミュニケーションの秘密兵器としてさえ、ミラーニューロンのお出ましを願うことになる。これはいくらなんでもムリだろう。

これでは模倣万能細胞のようなものを想定しすぎることになる。ここはむしろ、ミラーニューロンのふるまい記録をもって推論できる独自の仮説をさがすべきなのだ。そういうふうになってきた。

こうして、問題はミラーニューロンが知っているのは、複雑な行動や認知を「様相」や「様子」(つまりモダリティ)として抜き出すようにシンプリファイするための、鍵と鍵穴のカップリングを決定づける方法ではないかということになってきた。ぼくはそのようにとらえている。

すなわち、模倣行為にひそむ略図的原型が確立するのに、いったいどの程度のことを情報入手すれば、ミミッキングやミラーリングが可能なのか、そのことをこそミラーニューロンが担っているのではないかということになったのだ。

これは、まさしく森村泰昌が、はからずもぼくの楽屋で仕上げようとしていたことに近い話ではあるまいか。

ところでリゾラッティらがこうしたことを推論するにあたっては、ずいぶん議論を重ねたらしい。とくに研究員とともにフッサールの「間主観性」の哲学やメルロ=ポンティの『知覚の現象学』(123夜)やギブソンのアフォーダンス研究(1079夜)を徹底的に調べていたらしい。

とりわけメルロ=ポンティは勇気の湧くテキストであったようだ。それはそうだろう。あそこには知覚と身体の絡みあいに関する、ほぼ全面的な問題提起がなされている。日本語の翻訳のデキが悪いのを除けば、何度読んでも汲めども尽きぬものがある。

しかし、そうした哲学者たちの仮説と科学研究者たちの実験が示す仮説には、しばしばまったく折り合わないものがまことしやかに混ざっている。用語が似ていてかえって混乱することもある。これをちゃんと捌かなくてはいけない。リゾラッティはそのディレクションにも長けていたようだ。

マルコ・イアコボーニの『ミラーニューロンの発見』(ハヤカワ新書)によると、リゾラッティは「ルネサンス的教養人と呼ばれるにふさわしく、研究範囲は実に多岐にわたっている」らしい。脳が何をしているのかという予想を立てる能力も若いころから抜群だったようだ。そういう研究者だったから、次から次へと続出するミラーニューロン仮説を捌き、最もレリバントな仮説のほうへ研究方向を誘導することができたのだろう。

それにしてもミラーニューロンの今後の行方は責任重大である。なにしろ人間の最大の謎である「まねびハまなびデアル」「似ているコトがつながりデアル」に深く踏みこんでしまったのだ。

すでに子安増生や大平英樹の『ミラーニューロンと心の理論』(新曜社)が示しているように、ここから先には「自己と他者の関係モデルはどういうものか」「他我問題とは何か」「ミームはミラーニューロンとどこかで重なっているのか」「アフォーダンス理論とミラーニューロン仮説はさらに接近できるのか」といった心身問題がずらりと待っている。いずれ千夜千冊「分理篇」で展開してみたい。

一方、イアコボーニの研究チームがもはや「協調フィルタリング」ではまにあわないと言い出して、それならあえて「共構成」という概念を持ち出して、その解明に向かいたいと言っているのも、新たな方向として注目される。ぼくはミラーニューロン的作用にはあきらかに「共読」がおこっていると確信しているのだが、そういうことも今後の研究から拾ってみたい。

ともかくも総じていえば、そもそもこのような問題は、やっぱり人間はなぜ模倣をしてきたのかという、それこそ「アナロギア・ミメーシス・パロディア」以来の、新しく言ってもガブリエル・タルド(1318夜)の『模倣の法則』が提起した「模倣は社会的活動である」以来の、そうとうな大問題なのである。一筋縄ではいかないだろう。

それでも、ぼくにも多少の算段がある。それは、おそらくはここには「編集的相互作用」や「共読的重合作用」といったものを持ち出さないかぎりは、次の展望にはならないのではないかということだ。ただしそれには、ぼくはぼくなりに、ぼく自身の“森村的セイゴオ像”をヒントにしなければならないということだろう。

実は、ラスト連塾「本の自叙伝」にあたっては、3つの方向からのサポートをしてもらっていた。

ひとつは、田中泯・石原志保のご両人、および花岡安佐枝に、ぼくの舞台上のパフォーマンスがどのように言葉との相互作用をおこしていると“見える”のかを、点検してもらったことだ。いろいろヒントをもらった。

もうひとつは太田香保に、文字化した「本の自叙伝」の台本を克明に読みこんでもらっておいて、それが舞台上の身ぶりや服装や表情によってどの程度ズレたり合わさったりするか、観察してもらったことだ。身体というもの、もともと言葉がインプリンティングされている。その言葉はそもそも「声の文字」なのである。ぼくのパフォーマンスはその「体」「言葉」「声」「文字」を行ったり来たりする。そこを太田にチェックしてもらったのだ。

そしてもうひとつが、ラスト連塾最初の打ち合わせで制作を統括することになった和泉佳奈子に、「ねえ、この仕事はミラーリングになるよ」と言っておいたことだった。和泉はその意図を当初ははかりかねていたようであったけれど、それでもこの仕事のすべての場面において、表面的な模倣ではなくて、なんらかの「意図の模倣」を努力していたようだった。ミラーリング和泉の細部にわたる示唆は3ヶ月に及び、おかげでずいぶんヒントになった。

これらのこと、ぼくにとってのけっこうな試みだったのだ。いずれ「アナロジーの編集工学」をもうちょっとサマになるようにするとき、さらに深めて問題を再生していきたい。アナロジーの編集工学」をもうちょっとサマになるようにするとき、さらに深めて問題を再生していきたい。

『ミラーニューロン』

著者:ジャコモ・リゾラッティ(Giacomo Rizzolatti)

コラド・シニガリア(Corrado Sinigaglia)

訳者:柴田裕之

監修者:茂木健一郎

2009年5月30日 発行

発行所:株式会社 紀伊國屋書店

【目次情報】

はじめに

1 運動系

一杯のコーヒー

前頭運動野の構成

頭頂―前頭の回路

最初の結論

2 行動する脳

動きと運動行為

視覚―運動特性

把持回路

視覚経路

行為の語彙

手で見る

3 周りの空間

物へ手を伸ばす

体の座標

近くと遠く

ポアンカレの決闘

空間の動的な概念

さまざまな行為で届く範囲

4 行為の理解

標準ニューロンとミラーニューロン

摂食とコミュニケーション

上側頭溝・下頭頂小葉との連絡

ミラーニューロンの機能

行為の視覚表象と運動理解

行為のメロディと意図の理解

5 ヒトのミラーニューロン

初期の証拠

脳画像の研究

ヒトのミラーニューロンによる他者の意図の理解

語彙の違い

6 模倣と言語

模倣のメカニズム

模倣と学習

身振りによるコミュニケーション

口、手、声

7 情動の共有

情動の役割

ライル島で嫌悪感を共有する?

共感と情動の彩り

解説

訳者あとがき

原註

参考文献

【著者情報】

ジャコモ・リゾラッティ(Giacomo Rizzolatti)

1937年生まれ。世界的に有名な神経生理学者。パルマ大学の人間生理学教授、神経科学科長。その指揮の下、同大の研究チームが1990年代初めにミラーニューロンを発見。大脳皮質の運動系とミラーニューロンに関する研究は、「サイエンス」誌など権威ある科学専門誌に掲載され、認知科学の議論に重大な影響を与えてきた。

コラド・シニガリヤ(Corrado Sinigaglia)

1966年生まれ。ミラノ大学科学哲学准教授。数年にわたってルーヴァン、パリ、ケルンで知覚の現象学と行為の哲学を研究。