未来派

PARCO出版 1992

Caroline Tisdall, Angelo Bozzolla

Futurism 1977

[訳]松田嘉子

パブロ・ピカソの彫刻『頭』はつまらない。キュビズムはそれ自体が平面における立体の発生をめざしたのだから、それをリアルな立体物にしたからといって何の感動もつくれない。

ウンベルト・ボッチョーニの彫刻、たとえば『頭の抽象的な空虚と充実』『空間における壜の展開』『疾走する筋肉』『空間における連続性の一つの形態』はめざましい。それはボッチョーニ自身が描いた絵画『魂の状態』や『マテリア』の成果をまったく裏切らない。しかもその表現は、アーキペンコ、ブランクーシ、デュシャン=ヴィヨンとつながっている。

U・ボッチョーニ

ルイジ・ルッソロの『雑音の芸術』と雑音調音器「イントナルモーリ」は、コンセルヴァトワールのアカデミーが確立した楽器による正確な音楽ではなくて、機械が生み出す雑音に音楽の必要を訴え、新たな時代の音を聞き分けた。それはストラヴィンスキーとシェーンベルクとエリック・サティを驚かせ、のちのシュトックハウゼンやジョン・ケージやナム・ジュン・パイクに50年以上を先駆した。

未来派はなんと不可思議な郷愁に満ちた電撃性をもっていたことだろう。ほぼキュビズムと平行して出現したこのダイナミックな形態と色彩の運動と、雑音と文字と破壊をともなった表現は、なぜダダにもシュルレアリスムにも先行できたのだろう。

それなのにファシズムの台頭とともに、未来派は戦争と軍靴の只中に埋没していった。その終焉に向かって、マリネッティは「戦争――世界一の健康法!」と叫んだのである。

かつてぼくにとっての未来派は、20世紀初頭の最も謎に富んだ衝撃波だった。こんなものがイタリアでおこっていただなんて、23歳のときに稲垣足穂の『未来派へのアプローチ』を読むまでは、まったく知らなかった。

さっそく新宿大木戸近くの図書館でボッチョーニの画集を見つけ(ここは「ウパニシャッド全書」を読み耽った図書館でもあった)、新聞を読むオヤジたちに交じってこっそり大きなページを繰りながら、胸ときめかせたものだ。

ボッチョーニに続いて、ジーノ・セヴェリーニの温和な反逆が、カルロ・カッラの柔らかい過激が、さらにはジャッコモ・バッラの光条のような電気絵画が突き刺さってきた。ぼくはどきどきして、稲垣足穂への手紙にこう書いた、「未来派は量子力学をとりこんだのだと思います」。

しかしそのうち周囲に未来派のことを持ち出すと、どうも大人たちが感応してくれないことに気がついた。とくに美術関係者はそっぽを向きたがる。うーん、いいんだけれどねえ、という捩れた反応だ。ぼくは"美術の大人"というものが未来派はファシズムに加担したという定番の見方をもっていて、そのため面と向かって議論すらできなくなっていることを知り、愕然とした。のちに"思想の大人"たちが、レニ・リーフェンシュタールやマルティン・ハイデガーについて発言することさえ躊らっていることを知ることになって呆れるのだが、それに似ていた。

ウンベルト・ボッチョーニ

G・セヴェリーニ

フィリッポ・マリネッティの『未来派宣言』の序文が1909年2月20日の「フィガロ」の1面に掲載されたときが、未来派が公式に誕生した瞬間である。「本日われわれはイタリアから世界に向けてこの扇動的な宣言文を船出させ、これを未来派と名付ける」と、マリネッティは書いた。

そこには「巨大な鋼鉄の馬のような蒸気機関車」と「サモトラケの女神ニケより美しい自動車」と「荒々しい電気仕掛けの月に燃え上がる兵器工場と造船所」が賛美され、速度と騒音と戦闘の美が謳われていた。翌年にはマリネッティの雑誌「ポエージア」に『未来主義画家宣言』が掲載されて、かつてのイタリアのいっさいの美術と芸術がこきおろされた。ローマのこれみよがしの古典主義、フィレンツェの神経症的な両性具有趣味、ミラノの戦争画の盲目性、トリノの恩給生活的芸術観、ヴェネツィアの錬金術的な寄せ集め主義が、ことごとく博物館のなかの過去の遺産として爆撃されたのである。

この宣言には、昼間のうちにボッチョーニとカルロ・カッラとルイジ・ルッソロの3人が署名し、夜にマリネッティとジーノ・セヴェリーニが加わり、数日後にジャコモ・バッラが参加した。かれらはニーチェとベルクソンとダンヌンツィオを哲学とし、エティエンヌ・マレーの「リヴォルバー・カメラ」とエドワード・マイブリッジの「クロノフォトグラフィ」を武器とした。2カ月後、ボッチョーニは『未来派画家技術宣言』を書いた。

空間はもはや存在しない。目映い電燈のもとで雨に濡れている舗道は、地球の中心に向かって沈んでいく。

すべてのものは動き、すべてのものは急速に変化している。ある横顔はわれわれの前でけっして制止しておらず、たえず現れては消えている。網膜に映像の存続によって、運動している物体はつねにみずからを増殖させている。急速な振動のように、その形は全速力で変化している。したがって走っている馬は20本の脚をもち、その動きは三角形になる。

われわれがソファに座れば、体がソファに入っていき、ソファが体に入っていく。都会の電車は家々に陥入し、家々は電車を食らって溶けあっていく。昨日の芸術において真実であったものは、今日はもはや虚偽でしかないのだ。

ボッチョーニは感覚の多層性に気がつき、アフォーダンス理論を予告したのである。宇宙にひそむダイナミズムがソファに及び、電車の電気美学が室内まで飛びこんでくることを察知したのだった。

これはキュビズムではなかった。キュビズムはこんな観察の理論をもってはいなかった。未来派は速度・機械・都市・力学・雑音・運動を、絵画にも彫刻にも、マリネッティにおいては文学にも、そしてルイジ・ルッソロにおいては音楽にも、ジャッコモ・バッラにおいては文字絵画やタイポグラフィにも、持ちこんだ。マリネッティの『統辞法の破壊』は「解き放たれた想像力」と「自由な状態にある語」というサブタイトルをもつのだが、あきらかにその後の20世紀文学が実験すべき方向を掴まえていた。マリネッティはまた「力動的要約的朗読法」なるもので『ザン・トゥム・トゥム』を公開の席上で読むことによって、このあとトリスタン・ツァラがキャバレー・ヴォルテールでおこすことを予告した。

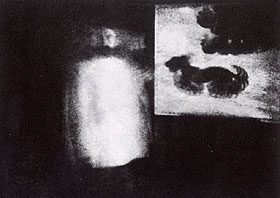

それだけではない。アントン・ジュリオ・ブラガーリアにおいては「フォトダイナミズモ」が提唱されて、のちのマン・レイ、モホリ・ナギが、さらにはフランシス・ベイコンが先取りされたのだ。ブラガーリアは荒木経惟の半世紀前に「写真は芸術になりうるか」と問うたのだ。

それにもかかわらず未来派は、ムッソリーニのファシズムとともに戦争賛美に向かっていった。それははたしてマリネッティの「忌まわしい思想」のみのせいであったのか。今夜、本書を選んだのは、その疑問にちょっとばかり向かっておきたかったからである。

A・G・ブラガーリア

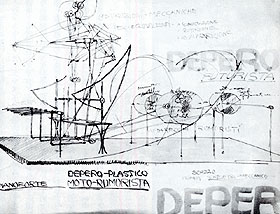

F・デペーロ

イタリアが20世紀を迎えたときにどういう国だったのか、思い出したほうがいい。1900年は明治33年であるけれど、イタリアは日本と似て列強に遅れをとっていた。そもそもイタリアが統一国家になったのが1861年で、明治維新より少し早いだけだった。

それでいて日本と同様に、20世紀を迎えるころは、ドイツとオーストリアと三国同盟を結んで帝国主義侵略国としての資格を整えていた。とくにフランスのアフリカ侵略に対抗したかった。反仏親独のイタリアはリビアを手に入れたかったのだが(日本が朝鮮をほしがったように)、そこはトルコも進出を狙っていた。

1900年、ジョヴァンニ・パスコリが有名な「ウナ・サクラ」という演説をした。パスコリはボローニャ大学を出た詩人で、当時のイタリアがアフリカに仕掛けようとしていた戦争を「愛国的社会主義」と名付けて激励した(日清戦争を正岡子規も鼓吹したかったように)。階級闘争を確信していたパスコリは貧しいイタリアが富める国々と伍するには、貧しい国の論理が必要だと考えたのだ。

そういうイタリアがいよいよリビア戦争をおこしたのが1911年である。そのころリビアは黄金の国「エル・ドラド」だと思われていた。だからカトリック勢力さえもこれは一種の十字軍戦争だとみなした。

この気運のなか、真っ先に熱狂的ナショナリズムをもってイタリアの若者を鼓舞したのは、かの『死の勝利』と『アルチヨーネ』と『聖セバスチャンの殉教』のガブリエーレ・ダヌンツィオである。すでに世紀末、ダヌンツィオはニーチェの超人思想にもとづいて、文化における戦争と革命の必然を説いていた。その後は、『可なり哉、不可なり哉』で戦闘という宿命をもつ飛行機を賛美した。

このダヌンツィオに続いたのがマリネッティだった。二人は、アフリカの解放を信じ、革命的サンディカリストや無政府主義者とともに、アフリカに生命を、アフリカに文化を、アフリカに直観をもたらすことを夢見ていた。かれらにとってアフリカは"未来"だったのである(日本にとって満州が未来だったように)。

むろんこれがヨーロッパ列強によるアフリカの帝国主義的な分割競争であったとは、かれらは読みきれてはいなかった。むしろダヌンツィオも未来派の未来主義者も、そのような解放と革命の変革の意志をもつことをベルグソンの「生の躍動」(エラン・ヴィタル)とクローチェの「新理想主義」とレーニンの「電力+社会主義=ソビエト」に結びつけていた。

このあたりのことについては、このころのマリネッティを、共産主義者の新たな旗手となりつつあったアントニオ・グラムシが革命家とみなしていたことは興味深い。グラムシはマリネッティがあらゆるブルジョワ文化と対決していると見えたからである。

ところがローザンヌ条約で手に入れてみたリビアは「エル・ドラド」などではなく、不毛の砂漠でしかなかった。日本は三国干渉で泣いたけれど、イタリアは不毛の戦争をしてしまったのだ。そこへ第一次世界大戦が勃発する。マリネッティならずとも、イタリアはこの戦争に介入して国力をつけるしかないところへ追いこまれていた。ダヌンツィオは義勇軍を率いてフィウーメ占領に出陣していった。

ごくごくはしょって未来派と同時期に何がイタリアでおこっていたかということを瞥見してみたが、ここまではまだマリネッティも未来派も、カトリック勢力や労働者や無政府主義者と変わらぬイタリアン・ナショナリズムのなかにいただけなのである。したがってむしろ、未来派はそういう政治状況の動向とは異なる視点で、機械や速度を、飛行機や雑音を好んだのだ。

けれどもここにベニート・ムッソリーニという、それまでまったく無名だった男が登場してきて、イタリアの状況を戦争からファシズムへ転換してしまった。そこにもうひとつ因縁が加わった。ムッソリーニはそのころ発刊されたフィレンツェの「ラチェルバ」という雑誌の愛読者で、そこにはジョヴァンニ・パピーニという名うての編集長がいて、一方で斬新きわまりないレイアウトを好んで未来派のアーティストたちを引きこむとともに、他方で度しがたいほどの戦争賛美をプロパガンダしはじめたのだった。

本書は未来派に関するかなりニュートラルなまとめをしている一書なのだが、さすがに「ラチェルバ」がもたらした未来派の危機とマリネッティとムッソリーニの接近については2章をもうけて、その危険な香りを炙り出している。パピーニの役割こそ"美術の大人"が知るべきもうひとつの未来派の不幸だったのである。

こうしてマリネッティはダヌンツィオとムッソリーニを追う戦士として自身を高揚させ、それに従おうとしたボッチョーニも戦争に従軍するのだが、その直後に落馬がもとで死んでしまうのだ。まだ34歳だった。

その後のマリネッティはムッソリーニの台頭とともにしばらく第一線で活動し、66歳のときは第二次世界大戦にすらロシア戦線に参加した。未来派はまさにマリネッティの宣言とともに歴史の舞台に登場してきたのであるが、ボッチョーニの落馬とともに打ち切りになったのだ。

ところでぼくは、フォルトゥナート・デペーロのチョッキをもっている。ある誕生日にまりの・るうにいに贈られたものだ。むろん複製である。デペーロがファッション史において特異な役割をはたしたことは、あまり知られていないけれど、デペーロがいなければフランス・ファッションはココ・シャネルを生みはしなかった。

もう一人、二人、気になる未来派がいる。一人は建築家のアントニオ・サンテリアで、『新都市』では卓抜なドローイングによって発電所・鉄道・飛行船発着所といった、今日では考えもつかないボキャブラリーを連絡させて都市の脈絡を描いた。サンテリアの「うつろいやすい建築」はル・コルビュジエの非永続的建築観を先行していた。けれどもサンテリアもまた、28歳で戦場で消えた。

もう一人のフェデーレ・アザーリに始まったのは未来主義的航空美術運動ともいうべきものである。航空美術の渦巻は強烈なもので、バリッラ・プラテッラやジェラルド・ドットーリらとともにその数11人に及んだとき、1930年代のヴェネツィア・ビエンナーレの継続的参加展の準備をなしとげた。その後、このようなエアフロート・アートは、パナマレンコなどのごとく少数をのぞいて、まったく継承されていない。

未来派にはボッチョーニからブラガーリアまで、たしかにいくつもの傑作はあるのだが、総じてすべてのアートジャンルの予告篇だったといったほうがいいのかもしれない。これも稲垣足穂が言っていたことではあるけれど、「予告篇のほうがな、みんなの意識に速く届くんですよ」なのである。

ボッチョーニ、セヴェリーニ 1912年頃