しどろもどろ

森卓也・仲代達矢・佐藤勝・周防正行・山下洋輔・庵野秀明・澤井信一郎ほか

ちくま文庫 2012

編集:武井崇

装幀:倉地亜紀子

カメラ担いで11年、カチンコたたいて15年。

岡本喜八は現場で鍛え上げた職人芸の持ち主である。

しかも和事ができない荒事師だった。

昭和18年秋に成瀬巳喜男について、

2年後の4月29日に喜八の人生が変わった。

以来、喜八の戦闘映画は「万能」が疼き、

「官能」がぶちぶちと切れている。

『独立愚連隊』のあと、千葉泰樹がこんなふうに比較した。川島雄三が「不健康優良児」なら、岡本喜八は「健康不良児」だ。

映画監督というのはつくづく妙なものだ。表立ってもいないし、裏立ってもいない。そのくせ何もかもが見えている(ように見える)。せんだって大石雅彦の『エイゼンシテイン・メソッド』(平凡社)を読んで、その映像ならではの技法の凄まじさにあらめて驚嘆した。モンタージュばかりではない。

映画にあっては、技法は役者たちの顔と体と声をすこぶる魅力的にする。王侯も乞食も、犯罪者も娼婦もみんなを活かして、これをカットがつなぐ。小説家や学者は、こうはいかない。ひょっとすると20世紀の制作者や表現者のすべてのなかで、今後の青年たちが21世紀のために一番に学ぶべきなのは、映画監督かマンガ家の技法なのではないか。そんな気もする。

監督の役目なんて、演技経験ゼロの人を3から4へ、5から6にすることだと思うんです。僕は演技指導なんて大それたこと、考えたことないよ。

映画監督にはおそらく映画の中か撮影の現場でしか付き合えないものがあるのだろうと思う。アタマの中は映画だらけなのだ。かれらにとっては、映画のほうが現実であり歴史なのである。最近、田中泯から監督や現場の話をちょいちょい聞くことがあるのだが、ますますそういう気がする。

ちなみにぼくが出会った監督は新藤兼人(84夜)、鈴木清順、深作欣二、勅使河原宏、長谷川和彦、森田芳光だけで、それもほんの少々の縁によるものだから、実際の映画監督については何も語れない。なかでも森田から二度も出演をせがまれたのに、にべなく断ったこと、周囲から「なんで断ったのよ。出るべきだったよ」と何度も詰(なじ)られた。

監督というもの、映画を通さないと付き合いにくい。森田芳光も話しているあいだ、ぼくを”役者”としてしか値踏みしていなかった。新藤兼人も深作欣二もそういう変哲者だった。まあ、鉄屋だって左官屋だって鉄と土しか相手にしたくないのだから、活動屋が”非映画”を相手にしないのは仕方ない。

だから付き合いにくい連中なのだが、それでも誰に会いたかったかといえば、ぼくはやっぱりブニュエル、ヴィスコンティ、フェリーニ(142夜)、キューブリック(814夜)、タルコフスキー(527夜)や、山中貞雄や溝口健二や小林正樹や若松孝二なのである。かれらはどこがいいかというと「不良」であるからだ。

モレ切り3年、サオ8年。カメラ担いで11年、カチンコたたいて15年。照明の洩れを遮蔽し、マイクの竿を持ち、カメラを担ぎまわって、やっと監督なのである。

中みね子が初めてメガホンをとった『ゆずり葉の頃』は、老いゆく八千草薫の秘めた思いが山下洋輔のピアノに揺蕩い、画家仲代達矢の眼にゆらいで、まことに美しかった。

中みね子とはいまは亡き岡本喜八の細君である。監督になりたての喜八が早稲田の映研でいやいやながら講演したとき、その場にいた唯一の女学生だ。縁あって結ばれた。

喜八はこの細君にアタマが上がらなかった。それだけではなく、みね子夫人が話し始めるとたいていしどろもどろになった。「しどろ」というのは乱れた様子のことで、『太平記』には「馬の足しどろに聞えて」とか近松の浄瑠璃などにも「進みかねたるしどろ足」などと出てくる。音曲で「しどろ拍子」といえば乱れた調子のことをいう。

その「しどろ」がもっと縺(もつ)れてしまうのが「しどろもどろ」だ。喜八は細君に対してだけではなく、世の中や戦争や日本の戦後が「しどろもどろ」であったと自戒してきたのである。

喜八はマキノ雅弘、成瀬巳喜男、谷口千吉、本多猪四郎に師事し、ずっと伊丹万作と川島雄三に憧れていた。

何人もの監督が秀れてそうであるように、岡本喜八の映画もまた誰にも思いつかないものだった。激越なのに暗く、喧しいのに静かで、可笑しくてやるせなく、カットが速くてシーンは蹲(うずくま)る。

そういうことは、甚だおこがましいが、ごくごく最初から見えてきた。ルネ・クレールやアラン・レネやアントニオーニやベルイマンを見た高校生なら、ハナっからわかるのだ。最初はたしか佐藤充の『独立愚連隊』(1959)と『肉弾』(1968)をどこかの名画座で一緒に見たのだと憶うのだが、そのときすでにこれは只者じゃない、ニッポン人をこういうふうに描ける奴がいたか、腹を据えなければと思ったものだ。

虚を突かれたような衝撃をうけたのは、『赤毛』(1969)と『吶喊(とっかん)』(1975)だった。二つとも御一新のいかさまぶりとその犠牲になった者の顛末を時代社会の片隅から抉(えぐ)り取った作品で、『赤毛』は赤報隊の相楽総三(864夜参照)を、『吶喊』は仙台からす組の細谷十太夫を描いた。戊辰戦争で仙台に蜂起した鴉組のことなど、大佛次郎(458夜)や子母沢寛(94夜)がちょっと物語にしたくらいのもので、ほとんど知られていない。よくぞ喜八はこれにとりくんだ。土方歳三と細谷十太夫が農家で語り合っている冒頭シーンは、ぼくが好きなシーンのひとつだ。

その後、『日本のいちばん長い日』(1967)を3度見て、大傑作『肉弾』に戻り、それからは機会があればじっくり観察するように見てきた。

僕は1時間40分くらいの映画ならほぼ1000カットです。1時間24分の『ジャズ大名』(1986)ですら900カットくらい。いくらカットがあっても大事なのは動きがつながることと、リズムが割り切れるかどうかということです。そのリズムはだいたい4拍子。3拍子はよくない。まあ、8ビートです。

喜八の精妙きわまりないカット割りは有名だ。同じリズムで進むときは4つほど重ねる。たとえば「なに、織田信長?」というセリフのカットがあったすると、「おだのぶなが」の切れ目の「が」に注目して、その「が」に4つのフレームが入るかどうかを徹底して見極める。「おだのぶな、が‥」でも「おだの、ぶな」でも、まずい。

そのリズムはきっかり喜八4拍子なのである。いわば8ビートでつながっていくのだ。逆に、少しずっこけてコミカルな場面では奇数のリズムの3や5で切っていくようだ。

そういうことまで見えてくるには、高校生ではムリだ。けっこうな喜八漬けになる必要があるのだが、もっともぼくの喜八好きなんて序の口で、庵野秀明は『沖縄決戦』(1971)を百回以上も見たらしい。東宝の8・15シリーズの第5作を喜八が担当したもので、米軍が上陸してくる前の日本軍の淡々たる準備がお好みのようだ。そのほか、幾つか真似もした。さすが『新世紀エヴァンゲリオン』の作り手で、肉と魚は自分で動く連中なので食べられないという庵野の傾倒である。

あれは川島雄三さんの企画だったんです。江分利満の家族や生活や歴史をサントリーの社宅の中だけで撮っちゃう。僕はとても楽しみにしていたのだけれど、川島さんが亡くなられて僕のところに来たんです。

喜八が一番好きな自作は『江分利満氏の優雅な生活』(1963)だったようだ。舞台の中の動きを映画にしたような作品で、ストップモーションや柳原良平のアニメなどを組みこんでいた。

川島雄三の企画だったようだが、思い切った喜八流になっている。山口瞳の原作が戦後ニッポンのサラリーマン(電機会社の宣伝部員)の悲哀を綴っているので、喜八もそれは踏襲しているのだが、そこに注入した高度成長期の日本人の狂気と侠気のようなものが0・3秒単位のカット割りの随所に切り刻まれていた。これに応えた小林桂樹の演技も光っていた。

ホトケの喜八とも、トボケの喜八とも言われているが、実際には喉ボトケの喜八だったのではないか。

本書は岡本喜八がメディアに応じていろいろな場面で対談をしたときのアンソロジーである。ちくま文庫がオリジナルで刊行した。構成が喜八プロダクションの武井崇なので、配慮もゆきとどいている。森卓也・山藤章二・石上三登志・仲代達矢・伊藤雄之介・佐藤勝・周防正行・山下洋輔・利重剛・庵野秀明・澤井信一郎・太田治子・川西正義・影山民夫らと屈託なく話している。

本書の前年に、喜八のエッセイ集『マジメとフマジメの間』(ちくま文庫)も編集されていた。読み味を噛みしめるようなエッセイではなく、「口でもろに綴った」というていのものだが、ぼくはこの手の本をときどき読んでは、さまざまなヒントを貰ってきた。

もともと芸人や演奏家や職人の「芸談」の類いにはそこいらの芸術論や哲学を遥かにこえるものがあった。千夜千冊でも、雀右衛門(614夜)、武原はん(906夜)、平田雅哉(531夜)、吉田簑助(826夜)、山本東次郎(646夜)、徳川夢声(642夜)、高橋竹山(884夜)、三木のり平(76夜)、小川三夫(1561夜)、山崎努(1535夜)などを紹介してきた。何十人、何百人もの「眼」にさらされた演出家や映画監督の作品づくりのプロセスには、インチキ社会学や民主ヅラをした歴史論をぶっちぎるものがあるはずなのだ。それは現場をベタに浴びてきた者が体で看取った直火(じかび)の炯眼なのである。

ただし誰でもいいわけではない。直火で何度も火傷をしているものでなければダメだ。喜八のものは岡本喜八でなければならない「火箸の言いっぷり」や「炭団(たどん)の書きっぷり」があるから、けっこうな収穫なのである。

水瓶座生まれでタバコが大好きなところと、誰の中にもひそむ「祖国」めいたものについつい心が惹かれるところとは、少々ぼくと似ている。

岡本喜八は大正13年の米子(よなご)の生まれだ。幼い頃に千里眼が気になって、爺さんの天眼鏡を持ち出して日向で手相を見ていたら火傷した。その後も大道の易者に手相や人相を数度見てもらった。渋谷駅前のガード下の易者からは「あんたは将来にだね、なにかこう四角なものに関係するね」と言われたそうだ。なるほど、当たっていた。

本名は喜八郎だが、チーフ助監督になったときに「郎」をちょん切って喜八になった。喜八にはどうも「何かを切る」のが宿命のようにくっついているらしい。案の定、幼稚園のときにすでに正真正銘の「仇討ち」に出会っていた(そのころはまだこんなことがあったのだ)。

コウモリ傘の直しをする老人を仇と付け狙っていた男が鎧通しで斬り込んだところ、老人がその鎧通しをコウモリ傘で叩き落とすと、目にも止まらぬ早業でその男を刺したのである。喜八郎少年は大人たちの股ぐらごしにその現場を見て、固唾をのんでいた。老人がゆっくり出てきてちょっと目を泳がせて「雨か、うっとうしい」と言い、脅えている若い巡査に曳かれていったのが、その後も忘れられない光景になったという。

そんな青少年期、自分に課して貫徹したことはただひとつ。ゼッタイに休まないということだった。小学校でも中学校でも、一日も休まなかったらしい。褒美に硯箱を貰った。

長じて上京すると安い映画館ばかりに通った。昭和16年、明治大学の商科に入ったが、12月には大東亜戦争が勃発した。「そうか、俺の寿命も23までか」と覚悟した。でも、したいことは映画をつくることだけ。大学を出るとすぐに東宝に入社し、撮影所に入って成瀬巳喜男の組(『浮雲』)で猛然たる活動屋修行を始めた。どんなこともやった。

私のヘソは曲がっているそうである。コドモの時から曲がってるから、いまさら泡喰っても仕様がない。私からガンコを引いたらゼロだそうである。そのお陰で今まで生きのびてきたのだから、これまた仕様がない。

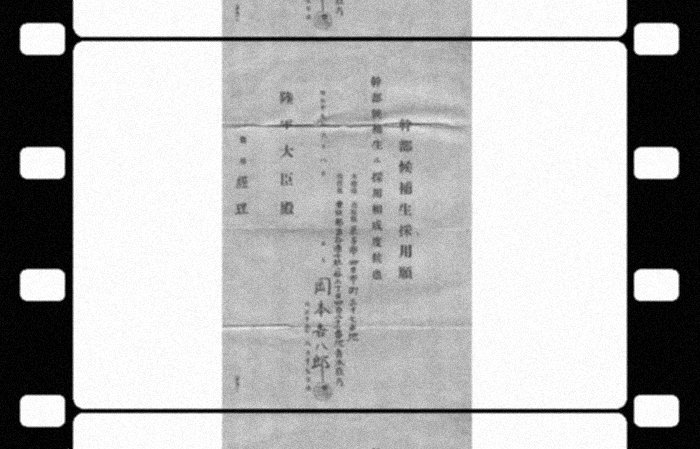

昭和19年にいよいよ招集を受けた。喜八は中島飛行機に配属された。機械まみれ、油まみれになるだけだったので海軍予備学校を受けてみたが、近視と痔疾で断られた。

それなら陸軍だとその足で陸軍特別甲種幹部候補生(特甲幹)に申し込んだ。昭和20年1月、松戸工兵学校ニ行クベシという連絡がきた。

7月にインパール作戦が中止され、サイパンが玉砕した。どうも危ないようだ。自分も死ぬだけだと思っているうちに、B29の東京空襲が始まった。おそるおそる外に出てみると、自転車屋が跡形もなく吹っ飛んでいて、赤い毛糸の手袋をした赤ん坊の手首だけが落ちていた。

みんな本土決戦にそなえていて、喜八も4月29日を境い目に、すでに「陽気な死」を迎えていたのだが、死にはしなかった。そのかわり、あっけなく敗戦の日がやってきた。

ばかばかしいことが終わった。終わったから早いとこ忘れちまえと肩を叩かれても、そうはいかない。戦争は悲劇だが、喜劇でもあった。戦争映画もどっちかなのだ。笑いとばすことに意義を感じた。

岡本喜八が撮った映画の半分以上が戦争映画だと言われている。ぼくは戦争映画以外のものも、喜八映画はすべて「戦闘映画」だと見てきた。しかし、戦争であれ戦闘であれ、そこに描かれているのは表情と言葉と皮膚をもったニンゲンばかりなのである。テーマや理念のための思わせぶりなシーンなど、ほとんどない。喜八はそのニンゲンに歴史の辻褄をもたせ、その辻褄のためにカット割りをした。

喜八は『独立愚連隊』にも『血と砂』(1965)にも慰安婦を出している。慰安婦は朝鮮人だった。そのことについて、こんなことを喋っている。

「僕は慰安婦に少年軍楽隊をくっつけた。それで原作をちょっと広げてみたつもりです。戦争というのは勇ましいときがあるかもしれないし、美なんてときもあるかもしれない。たとえば焼夷弾。焼夷弾を遠くから見るとそれは美でしょう。僕は豊橋の士官学校で70機くらいの空襲を受けたとき、ぜんぜん防空壕がなくて、堀なんかで見てたけど、歩兵の連中が放馬して馬がバーッと走ってくる。その後ろに焼夷弾が落ちたらやっぱり美って感じちゃう。でも裏返しがある。焼夷弾が落ちてくる景色ってのは美かもしれないけど、僕らはその中にいたんだから、もう美もへちまもない。そのへんが戦争映画の難しさなんです。朝鮮人慰安婦でもおかしさの反面、痛烈なところも描かないといけない」。

私の勉学法は、仕事のたんびたんびの泥縄式だから、いわば「雑学」であり、読書法も了見が狭くて、映画になりそうな本ばかり漁っていたから、いわば「雑読」であった。従って、当然の如く『ジャズ大名』(筒井康隆)も読んでいた。ラストの「夜が開けたら明治元年だった」の余白にはエンピツで、「戦争にカマけるよりジャズにカマけた方が、はるかにマシである」と、走り書きのメモを残していた。

1957年、東宝が石原慎太郎に自作の『若い獣』を監督させるというとんでもないことを言いだした。助監督たちが反発し、シナリオ選考で一人を監督に昇進させることになった。このとき喜八の『独立愚連隊』と『ああ爆弾』のシナリオが認められ、『結婚のすべて』(1958)で初メガホンをとった。このときの仲代達矢とは終生のポン友になっている。

5作目が『独立愚連隊』で、日中戦争下の中国大陸に西部劇や推理劇のパフォーマンスとアクションをどっぷり探り込んで、斯界をあっと驚かせた。その後は小林正樹からバトンタッチされた『日本のいちばん長い日』で、ぼくが思うには大監督の風格に達した演出を見せたのに、本人はあえてこれを逆照射してみせるような『肉弾』を続いて撮った。喜八は巨匠にはなりたくなかったのだ。大いなる「不良」に戻っていったのである。

喜八はいつもシナリオの習作を書いていた。どんなときも自分が好きなシーンをこっそり作っていたのだ。1995年、初のアメリカ・ロケの最中に硬膜下血腫が出て、言語障害に罹った。それでも主演の真田広之がコミュニケーターとして最大のサポートをして、テレビドラマ『助太刀屋助六』が放映された。遺作となった。

かくて喜八は81歳で亡くなる直前まで、山田風太郎の『幻燈辻馬車』の映画化を構想しつづけた。仲代達矢・真田広之・緒形拳が出演を引き受け、山下洋輔が音をつくるはずだった。ああ、この映画、どうしても見たかった。

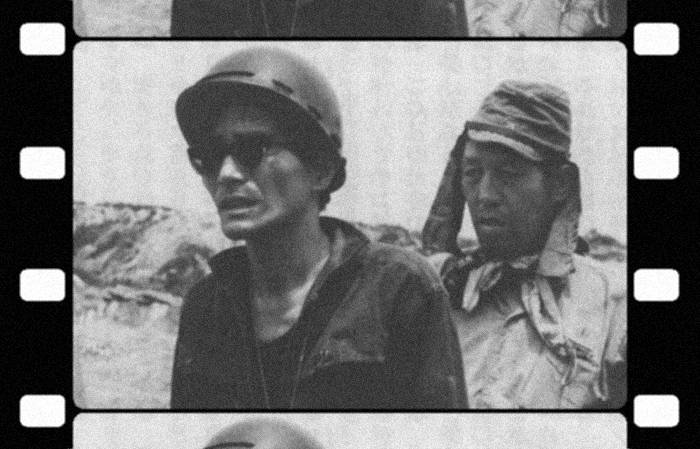

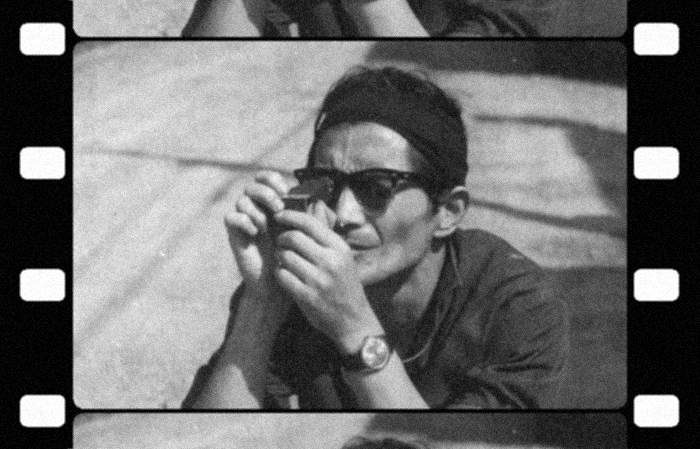

喜八は黒ずくめである。着るものはジャケット、シャツ、スボンばかりか、下着やタオルや飼い犬まで真ッ黒い。洋式トイレの腰掛けまで黒い。

ところで余談だが、映画監督がやたらに帽子をかぶるのは、いまひとつよくわからない。ロケでの日差し除けや雨除けを兼ねているというならまだしも、どうやらそうではなくて、あれは監督というモダリティの奇妙な象徴なのだろう。

だから映画監督の帽子はどんな趣味があろうとも、決して画家のベレー帽になってはならないし、最近ならラッパーに見間違えられてもいけない。映画監督はなんとしてでも厳密に映画現場の帽子の監督で、その帽子のままディレクターズ・チェアに腰掛けるのだ。

喜八の帽子と黒メガネと咥えタバコは、うっかりすると黒沢明や市川崑と比較されそうだが、どっこいあれこそが抜群に岡本喜八なのである。たいへんよく似合っている。それにしても、いったいこのようなことがいつ頃のことからなのか、映画制作にとって何を支えているのか、工事現場の土方のタオル鉢巻きと何が違うのか、実はさっぱりわからないが、この帽子を脱がし、黒メガネを剥ぎとってしまうのは、冒涜なのだ。そんなことはゆめゆめ、してはならない。

本書を通じて、ぼくは何度もこうした岡本喜八のファッションと身のこなしと表情に感心した。念のためウェブで500枚くらいの喜八画像も見てみたが、いずれもカッコよく、それだけで何もかもが納得できた。映画監督というもの、やはり「不良」の極みでありつづけてほしいのである。

⊕ 『しどろもどろ』 ⊕

∈ 著者:岡本 喜八

∈ 発行者:熊沢 敏之

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 装幀者:安野 光雅

∈ 印刷・製本:三松堂印刷株式会社

⊂ 2012年9月10日発行

⊗目次情報⊗

∈ 第一部 自作を語る

∈∈ 森卓也と シネアストは語る

∈ 第二部 映画の現場から

∈∈ 石上三登志と 多様な東宝カラーの中で投げ続けた変化球

∈∈ 山藤章二と―我らが東宝映画、東宝喜劇

∈∈ 仲代達矢と 監督・俳優として共に歩んだ僕たちの

四十年をふりかえれば

∈∈ 伊藤雄之助と 『座頭市と用心棒』はとても心配!?

∈∈ 山下洋輔と 空前の大ジャム・セッション―やりだしたら

とまらない、ジャズの魅力

∈∈ 佐藤勝と 雑談会「面白い映画は”雑談”から生まれるんだ」

∈∈ 第三部 若き友人たちと

∈∈ 利重剛と ハードボイルドEggインタビュー

∈∈ 周防正行と Shall we トーク?

∈∈ 庵野秀明と 『写真』の話に来ました。

∈ 第四部 わが師匠、マキノ雅弘、成瀬巳喜男。

∈∈ 澤井信一郎と われらが師匠マキノ雅弘の魅力をめぐって

∈∈ 澤井信一郎・桂千穂と 追悼・マキノ雅弘

「おもろなきゃあかんでえ」を貫いた映画人生を語る

∈∈ 川西正義と インタビュアー/村川英

成瀬巳喜男監督研究シリーズ

∈ 第五部 人間、岡本喜八

∈∈ 太田治子と 駅馬車のテーマ音楽にのって映画界へ

∈∈ 景山民夫と モデルガンから西部劇まで

∈∈ 岡本みね子と 映画ってのは、楽しく創らなきゃダメ

∈∈ 小田島雄志・村松友視と 4ビートの映画作り

∈∈∈ 映画はオマケ!? 岡本みね子

∈∈∈ 解題 武井崇

⊗ 著者略歴 ⊗

岡本 喜八

1924年〜2005年。映画監督。鳥取県米子生まれ。明治大学専門部商科卒業後、東宝入社。1945年陸軍工兵学校に入隊、豊橋予備士官学校で終戦を迎える。東宝に復職。成瀬巳喜男、マキノ雅弘らの助監督を務め、1958年『結婚のすべて』でデビュー。その後も、シリアスなテーマを喜劇タッチで描くなど、リズム感あふえっる軽快な画面作りで鮮烈な印象を残した。代表作に『独立愚連隊』『日本のいちばん長い日』『肉弾』『江分利満氏の優雅な生活』など。著作多数。