父の先見

人間を知るためのロボット研究

毎日コミュニケーションズ 2007

装幀:プランク 協力:辻三郎・中津良平・三田武志ほか

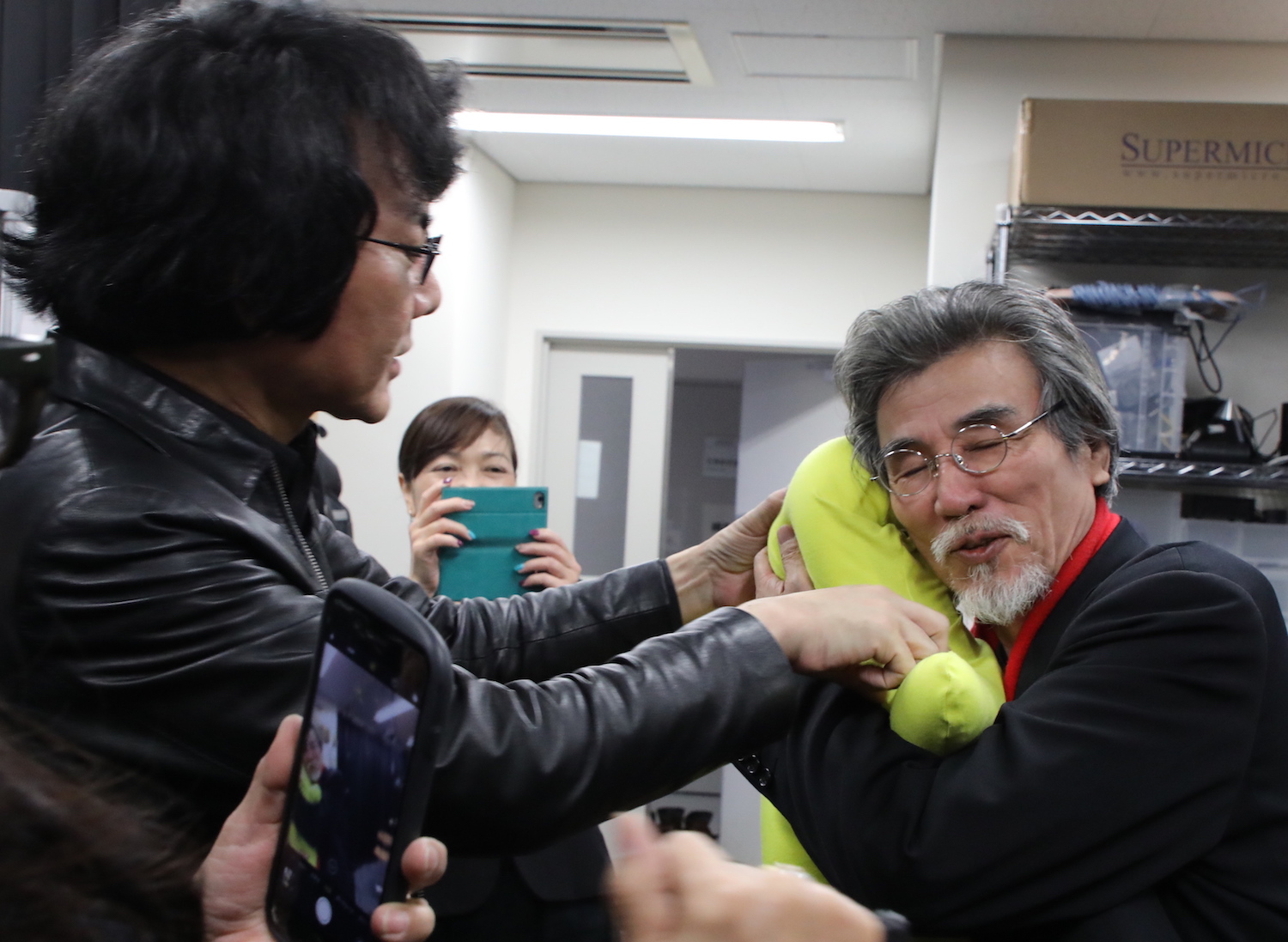

一カ月ほど前、青山ブックセンターで石黒浩の新刊『僕がロボットをつくる理由』(世界思想社)の刊行を記念して、「ロボットもどき/人間もどき」という対談をした。新刊本はインタビューものでつまらなかったが、対談はたいへん愉快だった。ぼくは「ほんと」と「つもり」の区別はつかないという話をした。

石黒のロボットについての考え方はとてもおもしろい。示唆に富む。なんというのか、本格的というより、本来的である。機械っぽいのではなく、人間くさい。その基本には「人間を理解するためにロボットをつくる」(★01)と「ロボットは人間の心までを映し出す鏡である」(★02)というテーゼがある。これが石黒浩のロボット制作の動機であり、哲学だ。楽観的なようだが、当たっている。

そのことは10年前の2007年の著書『アンドロイドサイエンス』(毎日コミュニケーションズ)で存分に言及されていた。従来にないロボット論で、少々ジグザクした展開ではあったが、すばらしい本だった。ロドニー・ブルックス(1665夜)のサブサンプション・アーキテクチャを抜け出している。その後、『ロボットとは何か』(講談社現代新書)で尾鰭がついた。この2冊は先鋭的で深く、わかりやすく、かつ説得力がある。

なにより読者や業界や学知を誑(たぶら)かしていないのがよかった。ロボット論やアンドロイド論やヴァーチャル・リアリティ論というもの、その気になればそこそこ誑かしてナンボというところがあるのだが、石黒はそれをしない。正攻法ではないのに、まっとうなのだ。ぼくはそこが気にいっている。

そういうところからして『アンドロイドサイエンス』と『ロボットとは何か』はロボットについての本として一級の必読書で、認知工学やAI(人工知能)やAL(人工生命)にとりくむ者にとっても、最良のヒントがつまっていると言っておきたい。その後、石黒は書いたり口述したり対談したりして、何冊もの本を世に出しているが、この最初の2冊が圧倒的にいい。そのことは初めて本人に会ったときにも釘を刺しておいた。

以下、2冊に散見されるテーゼに★印を打ちながら、石黒説をかいつまんでおく。詳しくは本書に当たられたい。

長らくロボットの研究開発は、工場用の作業ロボットであれ人間にサービスするロボットであれ、マニピュレーション(操作)とナビゲーション(誘導)をどうするかという方向で進んできた。これはもっぱら「性能」を競う開発だ。お掃除ロボット「ルンバ」はよくできたものだったけれど、すぐに性能が問われることになった。ライバルもすぐ登場した。

一方、ロボットの長い歴史のなかでは、ロボットの「未来らしさ」や「人間らしさ」とはどういうものかが追いかけられていた。こちらはもっぱら「SF化」や「擬人化」が話題になってきた。ホンダの「アシモ」が二足歩行してみせたとき、喝采がおこったのはそのせいだ。しかし多くの擬人的なロボットは外見と内観がほぼ分断されていた。それでいいのか。

石黒は「擬人化」にひとかたならぬ関心をもった。大胆にも「みかけ」を重視したのである。

当初にとりくんだロボットは1999年の「ロボビー」だった。ATRの知能ロボティクス研究所と組んで作った日常活動型ロボットだ。3年後、ロボビーを手本に三菱重工業が「wakamaru」(ワカマル)を作った。人間の顔めいているのにどこか昆虫っぽく感じたので、そこを改良したほうがいいと申し入れたが、そうならなかった。

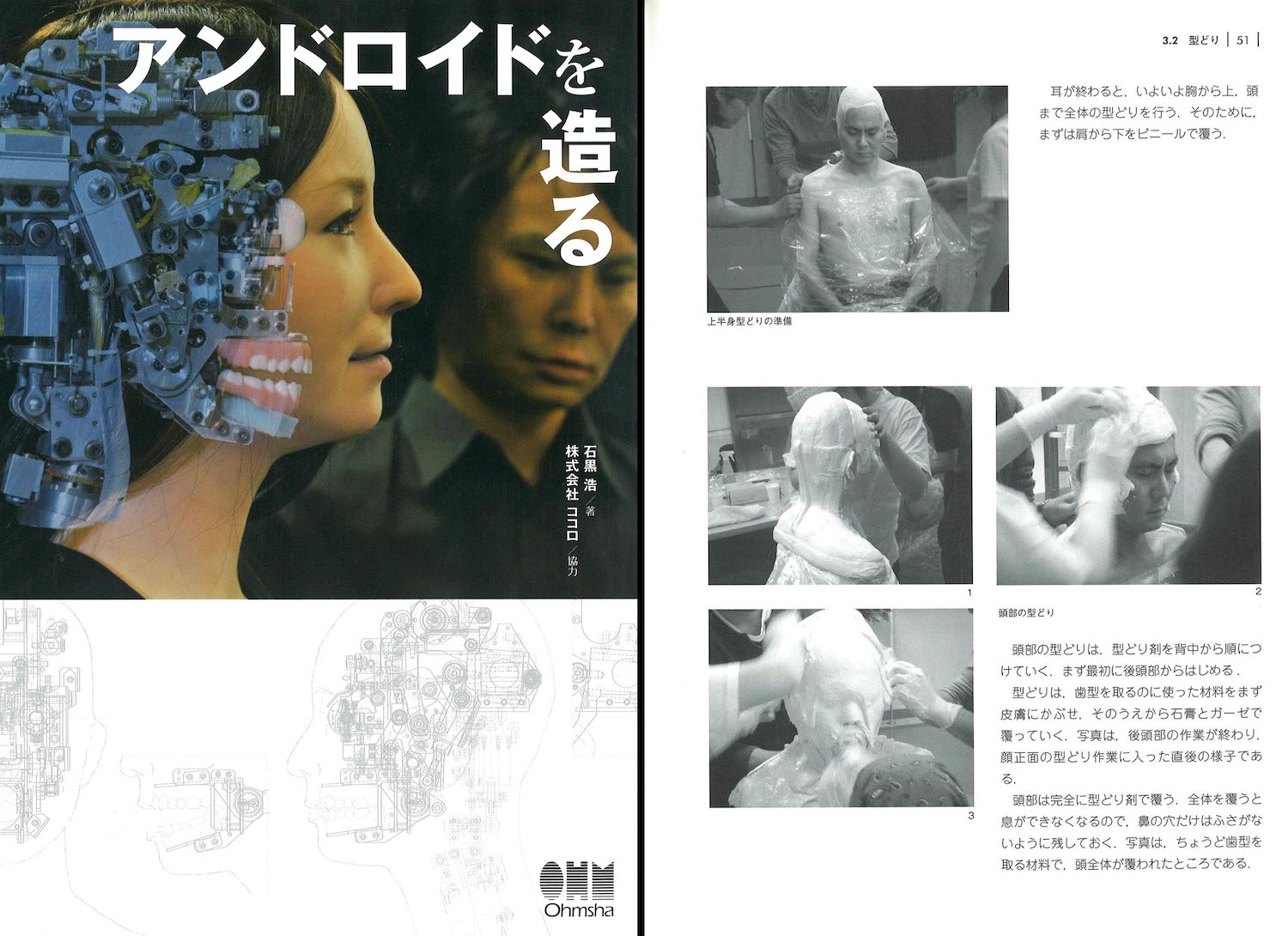

ワカマル体験をベースにATRで「ロボビーⅣ」(2004)を作ったのち、阪大を拠点にすることになった石黒は、「みかけ」をできるだけ人間らしくしたくて、ココロ社と組んで女性アンドロイド「リプリーQ2」(2005)を試作した。美女が誕生した。

さらに翌年、石黒浩そっくりの顔と体付きのアンドロイド「ジェミノイドHI−1」を作った。本人のコピーかと見紛うばかりの出来で、大いに話題になった。話題が集まっただけではない。これが石黒の研究開発人生でも決定的な一打になった。

石黒が「みかけ」を重視したのは、かなりの深謀遠慮だ。思い切った決断だ。よく「人はみかけによらない」とは言うが、それは意外な行動が発覚したときで、ふだんは「みかけ」に頼っている。石黒は「人は表面的にしか人を認識していない」(★03)と見抜いたのである。

のみならず「人間は自分でさえも表面的にしか認識していない」(★04)と見切った。だったら、そこ(→みかけ)を攻めるべきだ。かくて目や肌を人間らしくし、口元の動きも人間らしくした。ちょっとした人間らしさからリアル人間とのコミュニケーションが始まると踏んだからだ。

しかし、内外のロボット製作者のほぼすべてが「性能」すなわち「機能の装着」に向かって競っているのに、「みかけ」を重視したロボットやアンドロイドにこのまま突っ込んでいっていいのだろうか。石黒は多少の迷いをもったようだが、この決断を揺るがさなかった。

われわれは「人間」というものを理解するにあたって、善し悪しや深い浅いはともかくも、まずは「自分」を基準に考える。友達をつくるにも、哲学するにも医療機関にあたるにも、だいたいそうなる。アンドロイドをどう見るかということでも、当然ながら「自分」が問題になる。それなら「自分」とは何か。自分とは、当人にとっての最も親しい人間モデルなのである。

石黒は「最も親しい人間モデル」に出会うため、自分そっくりのジェミノイドを早々に作ることで、かけがえのないスタートを切ったのだ。

石黒は阪大でコンピュータビジョン研究で博士号をとった。画像をコンピュータに理解させる画像認識研究だ。その研究を進めているうちに、とても大事な「体をもたないコンピュータに真の認識は可能か」(★05)という疑問をもった。

コンピュータが猫や椅子をやぬいぐるみ認識するには、世の中の猫や椅子の形態や属性をコンピュータに教えこんでおかなければならない。記憶容量はいくらでもあるから、1万でも100万でも記憶させればいい。そうしないと目の前の動物や物体が猫なのか椅子なのかぬいぐるみなのか、コンピュータには答えられない。AIはそうやって構築される。

しかし人間はそんなことをしてはいない。ちょっとした体験を重ねれば、子供でも猫や椅子やぬいぐるみがどういうものかが、あらかたわかる。了解点がやってくる。この「ちょっとした体験」はすこぶる空間的で身体的である。石黒は「人間は体をつかって認識しているからだ」(★06)と思う。

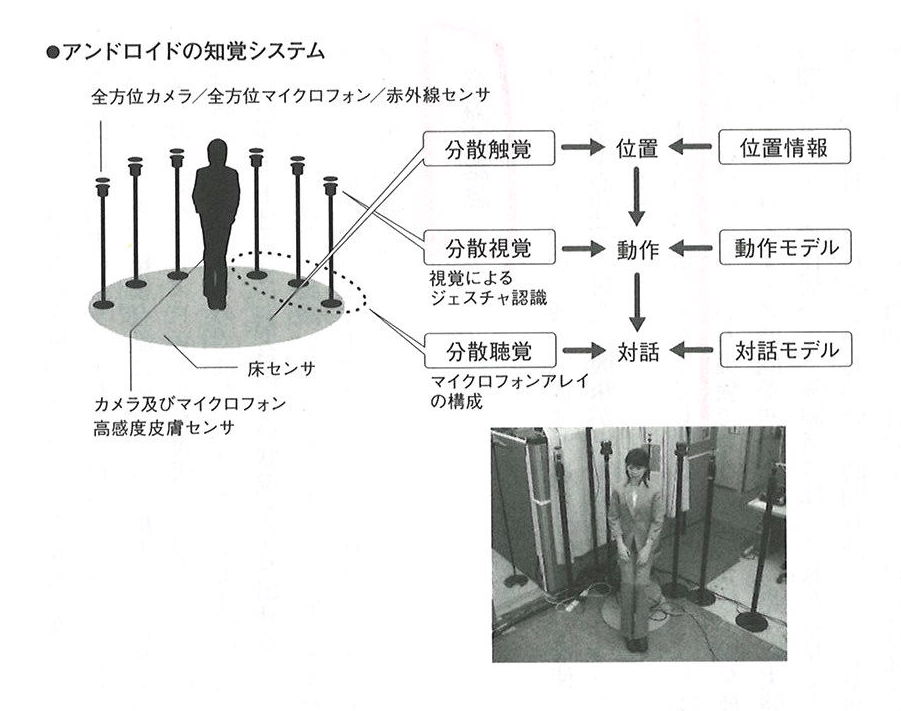

そこで当初は全方位視覚と能動視覚の研究にとりくんだ。人間は目的の場所に移動するために全方位の視知覚をつかい、興味のあるものに注目する視覚認知を発達させてきた。それまでロボットの視覚機能研究は工場内や限られた環境やフラットなスペースで動作する研究が多かったのだが、複雑な環境でより人間っぽくなるロボットを考えたのだ。

が、しかし、待てよ。視覚研究は視覚ロボットだけが高度になるだけで、それが猫だとわかっても猫を抱けないし、椅子があっても椅子に坐れない。ロボットも「椅子に坐るという目的」のようなものがないと発展しないのではないか。こうして石黒は「目的をもたないロボットは物を認識できない」(★07)という確信を得た。

ロボットのもつべき目的やタスクとは何かといえば、これはどうみても人間が「やっていること」に近い。近いのだけれども、人間が「やっていること」の多くをロボットが単独で引き取れるかというと、それがなかなかできない。

それならば、引き取るのではなくて人間とロボットが相互作用できるような、そういう相互作用型のロボットを設計すべきなのではないか。ヒューマン-ロボット・インタラクションを研究するべきなのではないか。それにはどうするか。猫や椅子をそこに付随する出来事とともに理解する「人間のこと」を、もっと知る必要がある。「ロボットの研究とは、人間を知る研究なのである」(★08)。

そうだとすれば、ロボットの研究開発もタスクを高度にしていったり、作業ロボットをふやしていくだけではなくて、ヒューマン-ロボット・インタラクションを満足させるものに向かっていかなければならない。石黒はしだいに「ロボットにおける人間らしさ」を研究するほうに向かっていった。

ふりかえってみると、われわれは人間のもつ能力を拡張させたり精緻化したりして、さまざまな技術を開発してきた。「技術開発を通して人間の能力を機械に置き換えてきた」(★09)。顕微鏡も自動車も洗濯機も電話も、そうやって発明された。

では、それによって「人間のこと」や「人間らしさ」はどのくらいわかってきたのかというと、どうもあやしい。たしかに便利にはなったけれど、そこには機械を人間が操作する才能がふえたとしても、その機械を人間らしくしようとはしてこなかった。機械は機械らしくなり、スマートになり、人間はボタンを押すだけになり、ラジオやコンピュータやエアコンやミサイルやスマホが席巻していった。

そうしたなか、石黒はひたすら「人間もどき」の探索に邁進する。中は機械と回線でできているロボットでも、その外見の「みかけ」をできるだけ人間らしくさせるほうに力を注いだ。ただし、ちょっとした問題が待っていた。

機械の外見を人間っぽくしたり、人間っぽい見かけの機械を作ってみると、意外な問題が立ちはだかっていた。日本のロボット工学の最初の牽引者となった森政弘が「不気味の谷」と名付けた問題が生じるのだ。

たとえばドアのノブを金属そっくりのゴムで作っておくと、これを触ったとたんにみんなギャッと声を出す。CGであまりに生物そっくりの生き物を製作してこれを動かすと、かなり気持ち悪い感じがする。それと同様に、人形やロボットがあまりに人間そっくりになると、かえって気持ち悪くて不気味なものを感じることがある。これが「不気味の谷」(uncany valley)である。

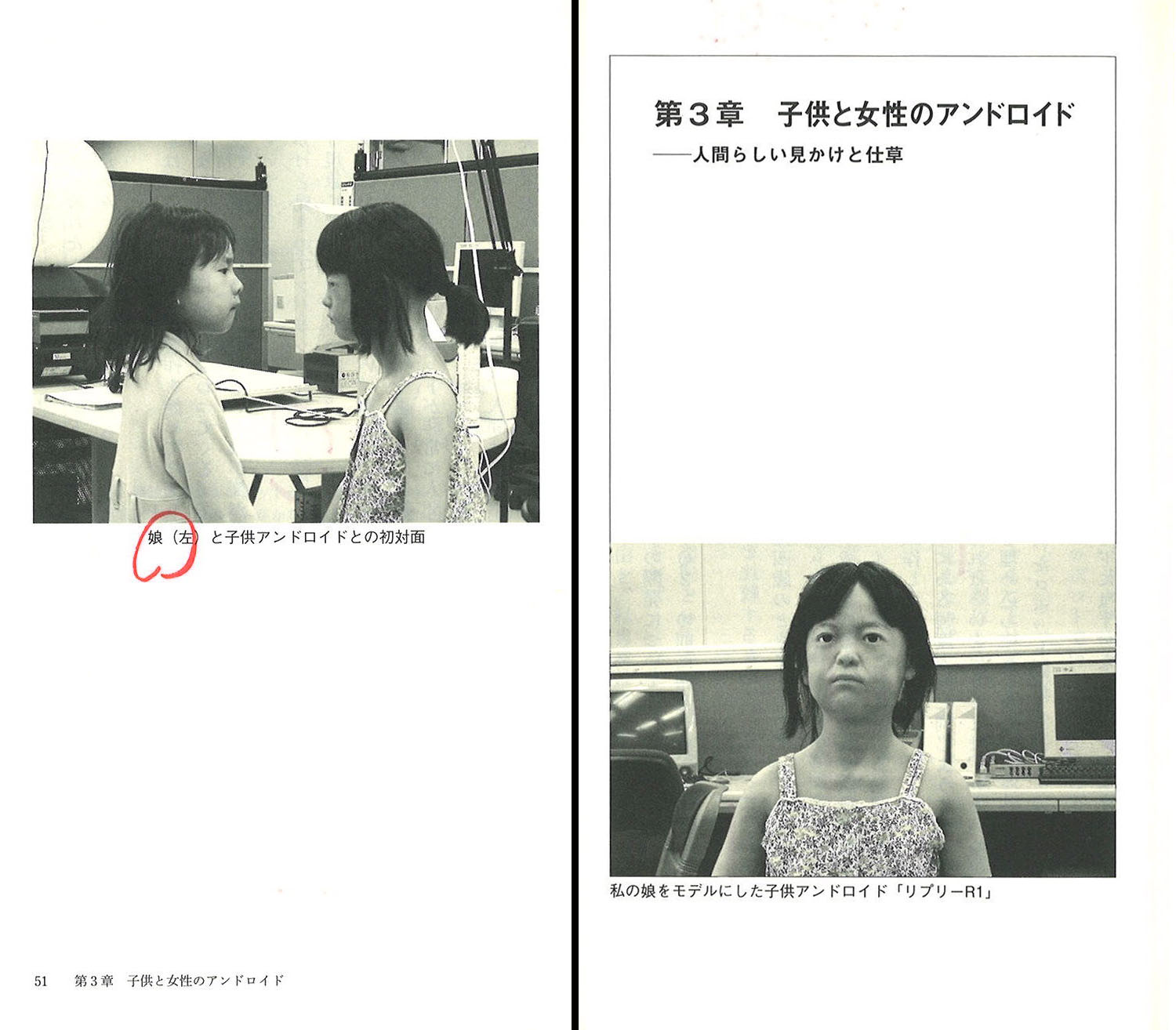

石黒のアンドロイドにもそれがあるのではないかという懸念があった。実際にも石黒は、娘が4歳のときに娘そっくりのアンドロイドを製作したのだが、これに対面した娘は固まって、気持ちわるがった。

どうすればいいか。解決策はあった。それは静止した「みかけ」がそっくりなだけではなくて、それに伴う「動き」をつけていくということだ。目元の動きや肩の動きを伴うようにする。技術的には空気圧アクチュエーターを使う。そうすると、不気味が生じないだけでなく、かえって親しみを感じるようになった。

人間はちょっとしたことで不気味も感じるが、ちょっとしたことで親しみも感じるのである。そこには動作生成文法のようなものがあるらしい。では、どうすればその文法を組み立てられるのだろうか。

石黒研究室はCPG(セントラル・パターン・ジェネレーター)を開発して動作生成文法を探り出すようになっていった。CPGをニューラルネット(プログラムで再現された神経回路網)で構成して、それをもとに無意識的微小動作を作成してみると、ビデオを見ながらつくった動作とほとんど変わらないものになるのである。

このアプローチは先にロボットやアンドロイドを作っておいて、そこから人間を知るという、「先行モデルが本質を暗示していく」という方法だ。構成論的アプローチという。石黒にはこれがぴったりだった。

構成論的アプローチによって微小動作のプログラムができても、次にはこれが実際のロボットの顔の表情や皮膚の動きにならなければならない。カーネギーメロン大学のサラ・キースラーたちが目や顎や眉毛のパーツを組み替えられる機能の研究や、石黒の助手からATR研究者になった宮下敬宏らが組み立てたピエゾセンサーとシリコンゴムを組み合わせた皮膚の動きが役に立った。

こうした構成論的アプローチをさまざまにくりかえすうち、動作生成文法のあらましが見えてきた。「アンドロイドを作ることを通して、人間の脳の機能がわかる」(★10)という展望が確立してきたのである。

それにしても石黒はどうしてこんなにも熱心なロボット・フリークになったのか。こんなにも異色のアンドロイド・フェチになったのか。

本人の説明によると、石黒そっくりの「ジェミノイドHI−1」をつくって数年がたつと、自分のほうが自分のジェミノイドに似てこなくなったことが気になってきたようだ。41歳のときのジェミノイドはそのままなのに、自分のほうが歳をとって変化してきたのだ。そこでついついアンチエイジングのためのサプリを飲んだり、ちょっとした整形をするようになったのだという。

なんということか。まったく本末転倒とはこのことである。アンドロイド・ゾンビにでもなるつもりなのか。

しかしぼくからすれば、これは「ほんと」と「つもり」は区別がつかないという『擬』(もどき)の思想からしても、当然のことなのである。そこまで徹する石黒に脱帽なのだ。

石黒は小学生のころは『サンダーバード』に、中学生のときは『宇宙戦艦ヤマト』に、高校時代は『機動戦士ガンダム』に夢中になった少年だったようだ。なかでもガンダム愛はその後も続き、いまでもバンダイのガンダム・キットのマスターグレードは、ふつうは1週間かかるところを1日で作る。

バイクも好きだったし、絵も好きだった。滋賀県下のマンモス高校にいたころから油絵を描きまくった。けれども山梨大学に入るときは計算機科学科を選んだ。絵を描いているときに、形や質感をつかまえることに関心があったのだが、もし絵描きにならないなら何をすればいいかと思って、画像処理のほうに進んだのである。

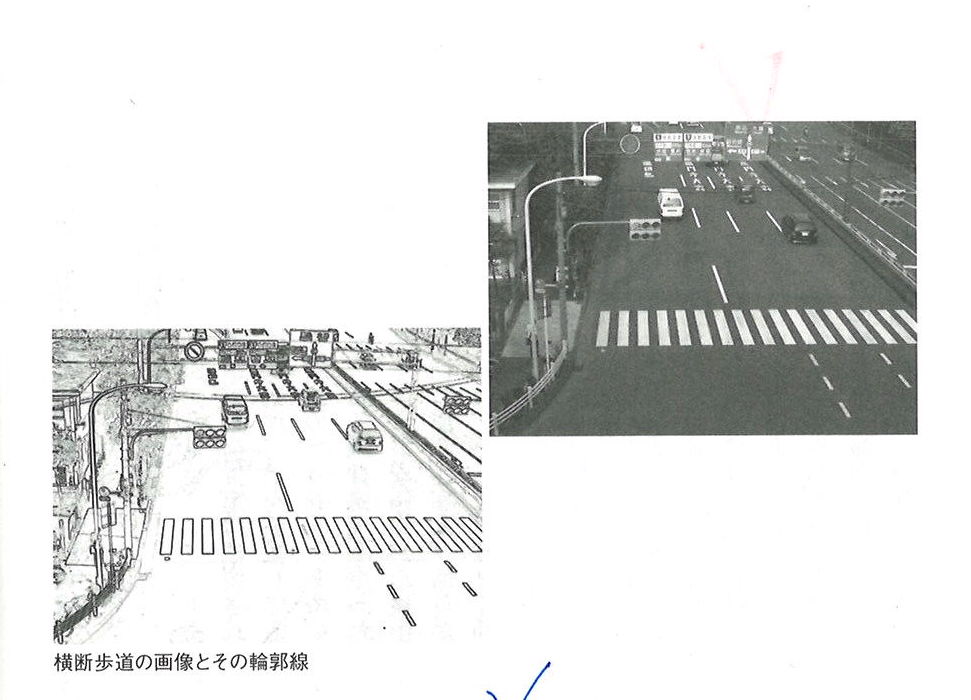

画像認識の第一人者である森英雄の研究室に入ることになって、盲導犬ロボットの開発に参加した。横断歩道や道路標識をどのように認識するのかという研究だった。

しかしプログラムをつくってみると、なかなかしっくりこない。横断歩道は見つけられても、道路に影があると狂ってしまう。ストライプの白線を認識できるようにプログラムすると、壁にストライプがあったりストライプのシャツを着ている歩行者がいたりすると、それらも取り込んでしまう。

こうなると、「白線の間隔」データや「ストライプは100回も繰り返さない」というようなデータも、すべて知識として持たせなければならなくなってくる。カメラが1台ならばタテ縞がわかってもヨコ縞を見落とすということになる。こういうときはカメラをふやして距離情報を測定する必要がある。

ロボットの知識やタスクはキリなくふえるのだ。AIではフレーム問題と言われている問題だった。

こんなことをしているうちに、石黒は「物体を観測だけで説明することはできない」(★11)という思いを強くもつようになる。また「認識とは、そのものが自分とどんな関係をもっているかという意味を知ることである」(★12)と考えるようになる。

山梨で修士まで過ごしたのち、師のすすめもあって大阪大学の辻三郎の研究室で博士課程をおくることになった。ここで石黒は、世界には似たような研究が同時進行しているのだということを知る。

ロチェスター大学のダナ・バラードのアニメートビジョン研究、メリーランド大学のヤニス・アロイモノスのアクティブビジョン研究、ジェノバ大学のジュリオ・サンディーニの能動視覚研究などだ。研究室を出入りする海外の人材からもいろいろ刺激的なことを聞いた。フランスからやってきていたパトリック・ステルマジックからはカルマンフィルターや拡張カルマンフィルターのプログラムを聞いた。中国からきた鄭絳宇(ていこうう)からはルートパノラマの手法を教えられた。

石黒はベーシックな視覚認識機能を研究しながら、能動視覚や全方位視覚をもつロボットの研究開発に進み、さらに人間とロボットのインタラクション(相互作用のありかた)に強い関心をもっていく。光トポグラフィの応用やウェイ・イープがとりくんでいた2・5次元の認知地図の適用なども検討していった。

こうしたなか、石黒は実は「人はロボットの不正確さを許さない」(★13)ということが意外なギャップになっていること、したがって「人間とかかわるシステムの情報処理は人間に近いほうがいい」(★14)ということに気がついていく。かくて方針が見えてきたのだが、けれどもこの程度なら、まだロボット・フリークやアンドロイド・フェチというほどではない。

石黒が変わっていくのは、やはり「みかけ」に注目するようになってからだと思う。また「ミミクリー」(模倣)とは何かということに深入りしていってからではないかと思う。

このことはかなりディープな問題をかかえこんでいる。たとえば、ものまね芸人が谷村新司や研ナオコの顔に似せるために巧みにセロテープを施すと、谷村や研ナオコに見えてくる。なぜその顔が似ていると思えるのか、実際のところはよくわからない。清水ミチコが桃井かおりのお喋りやユーミンの歌を似させているのかということは、アルゴリズムだけでは解けない問題なのである。コンピュータが顔認識や音声認識を使って対象の特徴を検出していると、「似る」のではなく「同一視」に向かってしまうのだ。

では、われわれはいったい何によって「似ている」という状態を認知しているのか。「似ている」にとどまれるのか。

アウエルバッハらにミメーシスの研究がある。そこでは、ギリシア神話やギリシア戯曲のなかで「地の文」から「図の科白」が立ち上がっていくところにミメーシスが作動するという見方を採った。谷村新司や研ナオコの顔の真似にも、その「図」が立ち上がっているのである。だとすると、われわれはふだんから谷村新司や研ナオコの顔をなんとなくではあっても、そのように「地と図の関係」で認知してきたわけである。

ロボットやアンドロイドが「みかけ」を獲得するとき、以上の「地と図の関係」のようなことの何が動いたのか。石黒はそこに深く踏み入りたいと思ったはずである。そのためには、いったんは自分がロボットやジェミノイドになってみるしかなかったのであろう。

もっと大きな問題意識もあったはずだ。それは、いったい「本当に人間は自律しているのか」(★15)ということに疑問をもったことだ。いいかえれば人間のどこが自律的なのかという問いである。この問題意識は大きい。

ロボットの自律性を研究開発するには、そもそも人間の自律性がどこからどこまでなのか、認識の自律性と行動の自律性はどこで関係しあっているのか、その「幅」に分け入る必要がある。そう、思われてきた。しかし、このことを見極めようとすればするほど、そもそも人間の自律性がどのようなものかがわからなくなっていく。そのためロボットの自律性はもっとわからなくなっていく。

自動ピアノや弾道ミサイルが自動的であることは、目的や目標が単一であるからだ。しかもこれらは自律的なのではない。単純なタスクを遂行しているにすぎない。もっと多くのタスクをもつロボットが自動的で自律的になるには、複合的になるか、精緻なコックピットのようなものをもつしかない。一台のロボットが自律的であることなんて、ほぼありえないはずなのである。

家庭用ロボットを購入すればたちまち感じるはずなのだが、一週間もすると人間のほうでロボットの不足を補っているにすぎないことがすぐわかる。これはもちろん自律性ではない。あえていえば相互作用がおきたのである。

そうであるのなら、ロボットの自律性を追求するのではなく、むしろ人間とロボットの相互作用についての拡張モデルを追求したほうがいいのではないか、そう思えてくる。それにはまずは人間の自律性の「幅」そのものを研究するしかない。石黒はそこに着地していったのである。

かくて自分そっくりのジェミノイドを試作することになったのだが、そのとき興味深い体験をした。自分のそっくりさんが出来たからといって、石黒の意識には何の変化もおきなかったのだ。ところがそっくりジェミノイドを他人が勝手にいじったり、痛みを加えるようなことをすると、石黒の意識に何かを庇(かば)うような意識が生じたのである。

これで、ついに一線を踏みこえた。ここから石黒はロボット・フリークやアンドロイド・フェチに向かっていくしかなくなっていったのだ。後戻りはできない。

擬態とか擬体とは何なのかということについては、ほとんど研究が進んでいない。「何かに準(なぞら)える」「何かに肖(あやか)る」「何かに倣(なら)う」という意図の根源が議論されていないのだ。

議論されていないことはいろいろある。たとえば、人間は昆虫のように擬態ができないと思っているようだが、そんなことはない。実際には洋服や髪形でいくらでも擬態しているといえるのだし、古代からの刺青の習慣、さまざまなアクセサリーの装着、コスプレなどは、まさに擬態のヴァージョンである。コンセプトトランスフォーメーションというものすごい擬態もある。しかし、その意図が奈辺にあるのか、哲学されていない。

擬体も擬発も擬装も、しょっちゅうおこっている。すでに義手や義肢もあるし、整形手術や形成手術も長い歴史をもってきた。外見だけではない。胃や腸や内臓の手術をすればわかることだが、それによって体内にはさまざまな修正がおこったのである。

さらにいえば食事して食べ物を体内に入れることや(ロボットがゼッタイにできないこと)、本を読んでアタマに何かが入ることも、記憶がよみがえってくるのも、むろんトランス状態になることも、擬体化や擬発化のヴァージョンなのである。

こういう歴史はずっと昔からあったことで、そもそも肖像画や自画像が絵画としてのジェミノイドだったとみなしたほうがいい、とぼくは思っている。キリストやモナリザや夜警を描くことが二次元のジェミノイド化で、ミケランジェロがダビデを彫りベルニーニ(1034夜)がピエタを彫ることが三次元のジェミノイド化だったのだ。3Dプリンターなんて、これらの後追いだ。

以上のことから、何が言えるのだろうか。われわれはつねにアルタード・ステート(変性状態)を好んできたということであり、ずっとオルタナテイブ・セルフ(もうひとつの自己)を求めてきたということなのだ。石黒ふうに言えば「人間は絶対的なアイデンティティを持たない」(★16)ということなのである。

ただし、この見方に突っ込めば、そこにはめくるめくフリークとフェティッシュが待っていた。

残された議論はまだまだあるが、ともかくも石黒浩が試みてきたこと、これから試みるだろうことに、ぼくは大賛成なのである。

⊕ アンドロイドサイエンス-人間を知るためのロボット研究- ⊕

∈ 著者:石黒浩

∈ 発行者:中川信行

∈ 発行所:毎日コミュニケーションズ

∈ デザイン:プランク

∈ 印刷・製本:図書印刷

∈∈ 発行:2007年9月28日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 人間とロボット

第1節 人間とは何か

第2節 情報化社会とロボット

第3節 未来社会とロボット

∈ 第2章 視覚と認識

第1節 絵画と認識

第2節 視覚認識機能はなぜ実現できない?

第3節 能動視覚と全方位視覚

∈ 第3章 人間と関わるロボット

第1節 誘導から相互作用へ

第2節 知覚情報基盤

第3節 分散認知

∈ 第4章 実社会での実証実験

第1節 小学校実験

第2節 科学館実験

第3節 駅実験

第4節 日常的に活動するロボット

∈ 第5章 人間らしさの研究

第1節 見かけと動作

第2節 子供アンドロイド

第3節 成人アンドロイド

第4節 アンドロイドサイエンス

第5節 アンドロイドの実験と限界

∈ 第6章 人間の存在に関する研究

第1節 遠隔操作型ロボット

第2節 遠隔操作型アンドロイド

第3節 自然な対話

第4節 哲学的問題

第5節 ジェミノイドの実用

∈ 第7章 人と融合するロボット

第1節 より人間に近づくための研究

第2節 人とロボットの違い

第3節 ロボットと人間の将来

∈ エピローグ

∈ 索引

∈∈ 奥付

⊕ 著者略歴 ⊕

石黒浩(Hiroshi Ishiguro)

1963年滋賀県生まれ。自分そっくりのアンドロイドをはじめ、マツコ・デラックス、桂米朝、夏目漱石、黒柳徹子などのアンドロイドを次々と生み出している、ロボット研究の世界的権威。ロボカップ世界大会ヒューマノイドリーグにTeamOSAKAとして参戦、2004年から2007年の4連覇を達成している。大阪大学大学院基礎工学研究科教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長。工学博士。ロボット・AI関連のベンチャー企業の技術顧問も務める。おもな著書に、『アンドロイドは人間になれるか』(文春新書)、『人間と機械のあいだ』(講談社)、『人はアンドロイドになるために』(筑摩書房)、『枠を壊して自分を生きる。』(三笠書房)、『人間とロボットの法則』(日刊工業新聞社)。