父の先見

ラトルズ 2003~2005

第一冊目の冒頭に三原昌平の「はじめに」があって、プロダクトデザインが「売れる」「作りやすい」「クレームがこない」をめざしすぎたことの反省を語り、日本人が一度つくった制度や価値観を見直したり、組み替えることがヘタなことを指摘している。「手段だったものが目的となって居座り、あきらかに形骸化されたものでも、それを壊そうとしない国民性があります」ともある。ここまでは半分だけだが、イー・オリョンの著書を通して、ぼくが指摘したかったことに近い。

半分賛成なのは「壊そうとしない」というところである。たしかに高度成長期以降の日本人は、いったん作ったものがいかに使い勝手が悪いものでも(たとえば多目的ホールやPR誌や人事)、愛着もなくその既存フォーマットに固執する。もう半分は「手段が目的になっていく」というところで、こちらは日本人が美術や工芸や大工仕事では、むしろ得意にしていた長所なのである。蔀戸・障子・壁代・屛風などの建具の多くは、空間を組み立てる手段の工夫がそのまま自立したものなのだ。床の間はその代表だ。ただ、いつのまにかこの事情を忘れてしまった。

こういうわけでプロダクトデザインと日本人という問題は、けっこう難しい。あまり安易に扱わないほうがいい。しかしもともと、プロダクトデザインがどうあるべきかということ自体が、とうてい一筋縄では語れない。これまで十分にふりかえられてもこなかった。かつてはほとんどがレイモンド・ローウィの掛け声にあわせて、インダストリアルデザインに組み込まれたままだったのだ。

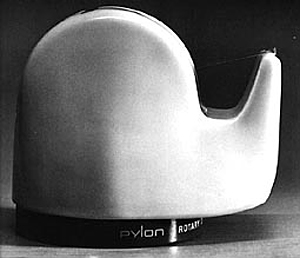

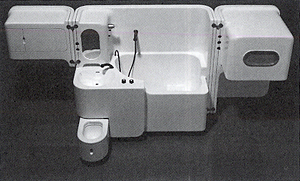

本書はプロダクトデザインに関する最初のニュートラルな案内本である。第一冊目の劈頭にポール・ヘニングセンのPHランプ、柳宗理のセロファンテープカッター、梅田正徳の可動式ユニットキッチンをおいているのだが、これらはいずれも工学的な機能の追求から生まれた有名なデザインで、本書が一応は何を狙っているかを暗示する。そこには機能こそが生んだ新しい形の美しさが、いまも息づいている。

けれども、人間工学の追求や機能美がプロダクトデザインの王道であるかどうかは疑わしい。機能をもたないプロダクトデザインはありえないだろうものの、たとえば倉俣史朗のデザインがそうであったように、「遊び」がデザインの推進力になったっていっこうにかまわない。

プロダクトデザイン(PD)とインダストリアルデザイン(ID)との関係も難しい。かつてソニーの黒木靖夫は「生産性と市場性がないかぎり、プロダクトデザインはインダストリアルデザインにはなれない」と言ったものだ。その黒木のお眼鏡にかなったのが黒川雅之のGOMシリーズだった。

プロダクトデザインははたして一人のデザイナーのものかという議論もある。そこには、メーカーも技術者も販売力も、ときには工業試験場や消費者もかかわっている。喜多俊之の照明器具TAKOは一人の和紙職人との出会いがなかったら生まれはしなかった。美濃和紙の透過性と完全散乱がヤマギワを踏み切らせたのだった。小松誠のクリンクル陶磁器は、瀬戸の鋳込成型の技法とセラミックジャパンの杉浦社長の英断を必要とした。バタフライ・スツールで驚かせた柳宗理は「デザインはワークショップから生まれる」とさえ断言したものだ。

ふりかえってみると、かつての建築界がそうであったように、コンペでしか頭角をあらわせない時代もあった。コンペ地獄に泣いたデザイナーは少なくない。それでも日本のプロダクトデザインは前進しつづけてきた。ともかくもこのような情勢や議論をのりこえて、いま日本のプロダクトデザインが敢然と脚下照顧できるところまでやってきたのだ。黒川雅之のGOMシリーズも宮山廣との出会いがなかったら、さて、どうなっていたか。

本書にはかなりの数のデザイナーの作品と、そのデザイナー自身のコメントと、それぞれのデザイナーについての評者のコメントが掲載されている。ゆきとどいた編集構成だ。もともとはリビングデザインセンターOZONEでの展示会を母体にしている。

とりあげられたデザイナーたちの顔触れには、少数を除いて特段の遺漏はないだろう。といって、過剰もない。作り手の目と使い手の目と、そして業界の目がほどよくミックスされている。この手のものとしては気分よく読めた。全体を統括した三原昌平の力量に拍手を贈りたい。

以下、気になるデザイナーの作品を(作品か製品かという議論もあるけれど)、ごく少々ながら紹介しておく。本書は都合三冊になっているので(まだ続くのかもしれないが)、その紹介順でいく。

羽田久嗣のアーキストリアルの三脚まわりの撮影機材、いわゆるユニバーサル・ガンストックは、当人が工業デザイナーであって、かつ写真家であるということが作り出した勝ち星だった。ぼくは桑沢デザイン研究所の写真科で教えていたことがあるのだが、このガンストックを初めて使ってみたときに驚いた。プロであればあるほどに好めるようになっている。釣り道具のようなのだ。

加藤孝志の時計SESSAは、この手のものとしては初めて「和」をとりこんだ。1970年代初期にはまったくなかった黒と白だけの時計が出現したのである。が、時計屋はそっぽを向いた。やむなくそのころ産ぶ声を上げ始めたインテリアショップにもちこんで、やっと火がついた。コムデギャルソンの黒白の「和」と対同する成果だった。その後、加藤は三宅一生や田原桂一のショーイングでも冴えを見せた。登山と三木成夫が好きなデザイナーである。

坂井直樹と山中俊治についてはいまさら説明するまでもないだろうが、二人がオリンパスO-productを開始したころの話は忘れられない。坂井は日産自動車をやめたばかりの山中に、新たなカメラの製作を依頼したのだが、そのとき坂井は21歳の女性をコンセプトのモデルに選んだのだ。その女性はまだ少女めいていて、まわりからは「うさぎ」と呼ばれていた。坂井はこの「うさぎ」が潜在的に欲しているカメラを山中にIDしてほしいと言った。こんなことを言い出すコンセプターは、ぼくが知るかぎり、まだ坂井しかいない。それを引き受けた山中の存在もPD業界ではあいかわらず希有である。

川崎和男については924夜に詳しく書いた。ここでは折り畳み式のすばらしい車椅子CARNAだけをとりあげるが、この「自分だけの必需品」のために作られた車椅子には万人が感動するものがある。不足の個人が普遍の満足に届いたのだ。アルミハニカムコアの車輪と片持ちハブ車輪の取捨選択といい、自分には握力が残っているけれどなんとか指一本でもブレーキがかけられるようにする仕組みといい、この一台の車椅子には人間がいずれ到達せざるをえない「フラジャイルの哲学」の多くが先取りされていた。一人称から三人称へ。これもおそらく今後のPDの新たな王道だ。

富田一彦は千葉大の工業意匠科からロンドンのRCAファニチャー科に進み、その後は主にイタリアを基地として陶磁器や鉄器によって「日本」を発信しつづけている。とくにMILMILシリーズは、日本の紋様によって「違い柄によるソロイ」を堪能させた。そこには長崎に生まれ育ったエキゾチシズムも生きている。アワセ・キソイ・ソロイがよくわかっているデザイナーだ。

1997年にイタリア国立ファエンツァ国際陶芸博物館で、「世界の陶磁器デザイナー10人展」が開かれた。日本から森正洋・小松誠・栄木正敏が選ばれた。森正洋が1958年に発表したG型醬油差し(白山陶器社)は、名作である。時代的にはホンダのスーパーカブやソニーのトランジスタラジオTR610と並ぶ名作だ。続いてGKによるキッコーマン卓上醬油(ガラス瓶)も一世風靡した。

こういう名作が陶磁器界に出たのは、板谷波山が登場して商業陶器と美術陶器が股裂きにあって以降、初めてのことだった。それまではどんな陶芸家も地元の技法とともに商業も美術も一緒くたに仕事をしていたのに、それが分断されたなか、颯爽と森正洋が登場した。陶器に模様をつけなかったことも斬新だった。無地をいかしたデザインをすること、これはイサム・ノグチが岐阜の尾関提灯の職人を得て作った「あかり」シリーズに匹敵した。

森正洋の登場から10年たった1968年、京都の河原町蛸薬師に8坪の小さな店舗が誕生した。たち吉のフラッグストアAdam & Eveである。店内も什器も真っ白だった。富田敏夫が手掛けた。

富田は同志社大学でたち吉の長女と知り合い、結婚した。たち吉の子会社「京都デザイン」に入ることになった富田は、そこでイタリアのデザイン誌「ドムス」に出会い、そうとうに影響をうける(ぼくも「ドムス」を初めて見たときの衝撃は忘れられない。ただちにバックナンバーを30冊ほど入手して見続けた)。こうしてA&Eが生まれた。やがて三島彰の仲人で西武百貨店がA&Eに注目し、店舗が池袋にもローマにも出るようになった。ところが10年後、売上が85億円を突破したとき、富田は突然に退社を申し渡される。プレジデント社から出した本に、「資本と経営は分離されるべきだ」と書いたことが創業者一族のおかんむりを買ったからだった。それ以降、富田はワコールの塚本幸一と毎日のように遊ぶ。

この話はPDの話というより、富田がかぶった老舗PDの宿命を暗示する。70年代、京都の地下クラブ「サタデイ」で夜ごと繰り広げられた遊びは、老舗の業界ではやっぱり嫌われてしまうのだ(「サタデイ」はぼくもツトム・ヤマシタと遊んだことがあるが、毎晩、内田裕也やレッド・ツェッペリンや武満徹といった面々が顔を出していた)。

ぼくは木工がへたくそだが、少年のころからずっと大工さんに憧れをもってきた。鉋や鋸をマジックのように操る手つきは、いつ見ても溜め息が出た。

安間邦昭はグラフィックデザイナーをやめて、突如として木製カトラリーに挑んだ。大分県の日田に入って本格的な治具を駆使した製品を作り出した。いや、その製品も温かくってすばらしいのだが、それを作り出す治具はもっといい。安間は次々に複合治具を考案した。鋳型には逆鋳型が必要で、その逆鋳型にこそ最も深部の創造力が関与するものなのだ。

日田で生まれ育ったプロダクトデザイナーには佐々木敏光もいた。子供椅子にこだわりつづけている。安間と似て大学で電気通信工学を専攻していたのに、突如として木製家具にとりくみ、さらには天童木工などとともに子供椅子のヴァージョンアップをしつづけてきた。実はレオ・レオーニの絵本に出会ったことがすべての原体験らしい。

いまでもそうだと思うのだが、そのころビジネスホテルには、たいていスリーラインのホテルグッズが備わっていた。ヤマト加工が量産するプラスチック製(メラミン樹脂加工)の石鹼入れや灰皿やトレーなどだ。これをデザインしたのが本書の監修者でもある三原昌平である。興味深いのは多くのビジネスホテルがマリオ・ベリーニの電気ポットも併用していることだ。三原はその後は津軽塗・山中漆器・旭川家具・山形鋳物などとも交わりを深めている。

その旭川に丹野則雄がいる。日田の安間と並び称された木工職人で、しばしば「箱男」の異名をとるほど箱作りに打ち込んできた。蝶番まで木工で作るのだが、カチッと閉まるときの“木の音”も有名になった。だいたいこの人、毎分2万回も回転する騒音のごときルーターマシンの音が大好きだという人なのだ。こうでなくてはプロダクトデザインの職人にはなれない。

本書には川上元美・喜多俊之・川崎和男らとともに、深澤直人が何度も登場する。それはそうだろう、今日のプロダクトデザインのレベルを一挙に「語りやすくした」のは深澤だった。

深澤は原研哉とは早くから交わってデザイン領域を拡張していたし、NHKで最初に本格的に特集されたプロダクトデザイナーだった(2004)。三宅一生が念願をはたした東京ミッドタウンのデザイン・ミュージアムで、そのオープニングに「チョコレート」をもってきたのも深澤だった(2007)。そうした鮮やかな最近の活動成果を称えて、2年前にはぼくも関与する第5回織部賞の一人に深澤が選ばれた。デザイン批判からデザインを生み出したところを評価したかった。それは「ユーザーたちはそのものを使っているときは、デザインのことなどすっかり忘れている」という思想だ。そこにはアメリカから帰って来た深澤が高浜虚子の俳句から教わったことが、生きていた。

こうした発想から“Without Thought”というデザイン活動が生まれた。一見アイディア主義やシンプル主義に見えたこのデザイン活動は、しかしかなり魂胆をもったもので、寿司ではなくて、寿司に必須の醬油のほうに心を致すという、エクスキューションの思想になっている。このエクスキューションの導入はPD思想の大きな転換だったとおもう。これまでほとんどネタを吟味して寿司を握っていたばかりのPDが、またその寿司を巧みに並べてばかりいたPDが、やっと寿司に醬油をつけたまま口元にはこんで食べきるというところまで攻めたのである。

本書はそのような深澤が示した暗示のところまでで終わっている。これからは深澤時代以降のプロダクトデザインをどう見ていくかということ、またそれゆえに、あえて伝統工芸や職人の道具などをどう見直していくかということが問われることになるだろう。

デザインというもの、つねにhigh & lowでできている。高すぎればお芸術、低すぎれば萌えである。しかし、この2つを捨ててはデザインはない。いまさら言うまでもないだろうが、藤原隆信の似絵こそが芸術で、鈴木春信の美人画こそ“萌え”だったのだ。デザインはとことん「擬き」を究めるべきである。