サイバネティクス全史

人類は思考するマシンに何を夢見たのか

作品社 2017

Thomas Rid

Rise of the Machines : A Cybernetic History 2016

編集:渡辺和貴 協力:井上孝司

装幀:岡孝治

サイバースペース、サイバーテクノロジー、サイボーグ、サイバーパンク、サイバーファブリケーション、サイバーセキュリティ、サイバーテロ、サイバーバンク、サイバーメディシン、サイバーホスピタル‥‥。

これらのサイバー語は、MITの数学科で評判の悪い講義をしていたノーバート・ウィーナー(867夜)が、第二次世界大戦中に弾道制御装置の研究開発にかかわるなかで奮然として造語した「サイバネティクス」(cybernetics)から、すべて派生した。ウィーナーはギリシア語の「船の舵をとるもの」、つまり舵手(だしゅ)をあらわす「キベルネテス」から、この用語を編み出した。中国語・日本語なら「指南」にあたる。

なかなかうまい造語だったが、いかにも工学っぽい。実際にもサイバネティクスには、機械工学、通信工学、制御工学、神経生理工学、生物工学、コンピュータ工学、ロボット工学、情報工学、知識工学、認知工学、意識工学、社会工学などなどのコーガクがひしめいている。

しかしサイバー語は社会のデジタル化、コンピュータ・ネットワークの波及、遺伝子技術の発展、人工知能の汎用化とともに、何とでもくっついたコーガクだったのである。異種格闘をしても、何とでも相性がよかった。

だからサイバー語はいくらでもふえた。ドナルド・マイケルが言い出した「サイバネーション」(社会制度のオートメーション化のこと)、ジョン・ペリー・バーロウがつくった「サイバデリック」(幻覚的サイバネティクスのこと)などという“くっつき造語”もある。

かくしてささやかに編集工学を標榜した者として、ウィーナーのサイバネティクスがもたらした広大なスコープは、ぼくの工学発想の起源にも前途にも横たわる巨きなパースペクティブになったのだ。サイバネティクスという用語には賞味期限がきているという見方もあるが、ぼくはまったくそうは思わない。

前夜に続いて松浦俊輔の翻訳力に頼った一冊を案内する。これまでサイバネティクス盛衰の全貌をあきらかにする著作がほとんどなかったので(あまりに多様であるからだろうが)、これで多くの日本の読者が読めるようになるだろう。

版元は大冊のジョヴァンニ・アリギ(1365夜)やぼくが大好きなデヴィッド・ハーヴェイ(1356夜)を連打してきた作品社。装幀したのは長らく戸田ツトムのデザインアトリエにいた岡孝治君だが、いささかカバーの色が青すぎた。青い本は売りにくいはずだ(笑)。

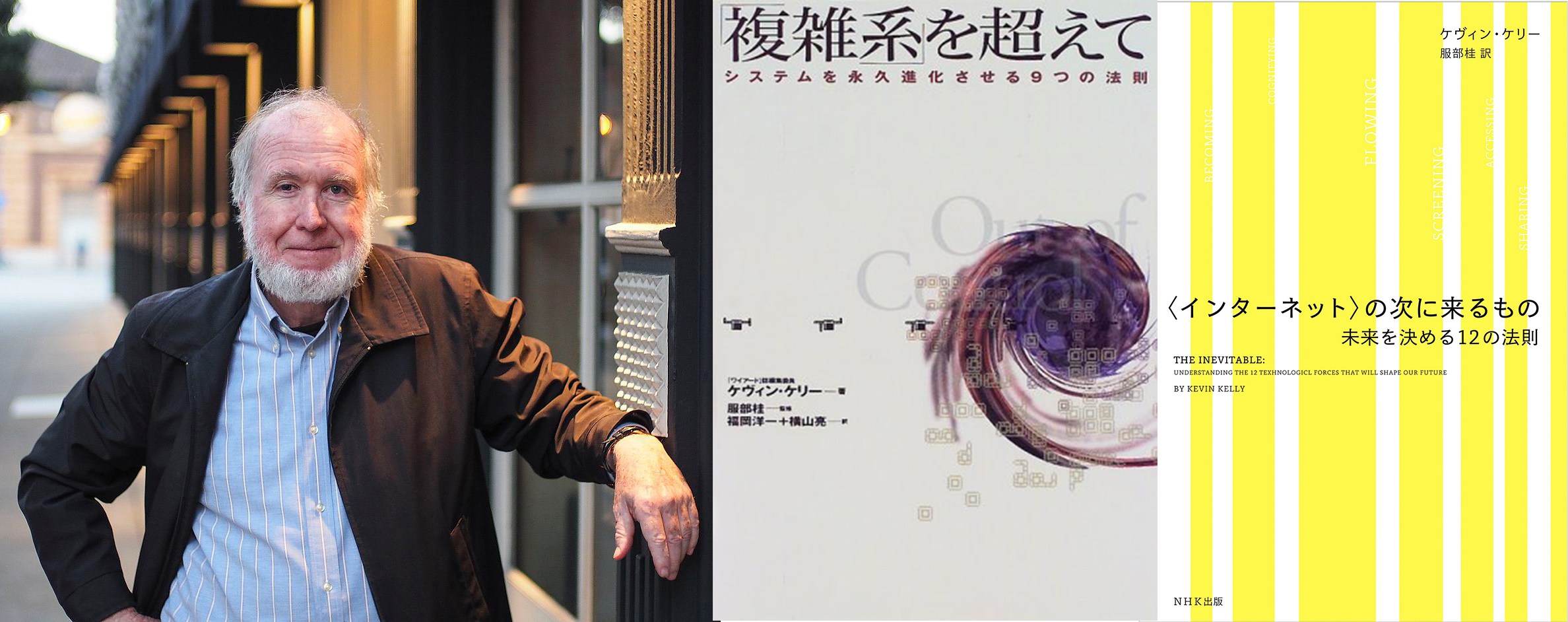

帯には、「ワイアード」創刊編集長として鳴らし、最近は『複雑系を超えて』(アスキー出版)や『インターネットの次に来るもの』(NHK出版)で話題になったケヴィン・ケリーの言葉が引用されている(いずれの本もケリーの長年の友人でもある元朝日新聞の服部桂君が訳した)。

「戦争兵器からコンピュータネットワーク、ソーシャルメディア、監視技術、VRまでを一つのテーマで接続する。この衝撃の歴史に、読者は驚きの声をあげるだろう」とある。

そう、ケリーの言う通りだ。本書には驚くべきサイバーテクノロジーによる大胆な可能領域と異様な逸脱感覚と楽観的未来を相手にした興味深い闘いが、かなり念入りに述べられている。サイバネティクスには賞味期限なんて、なかったのである。

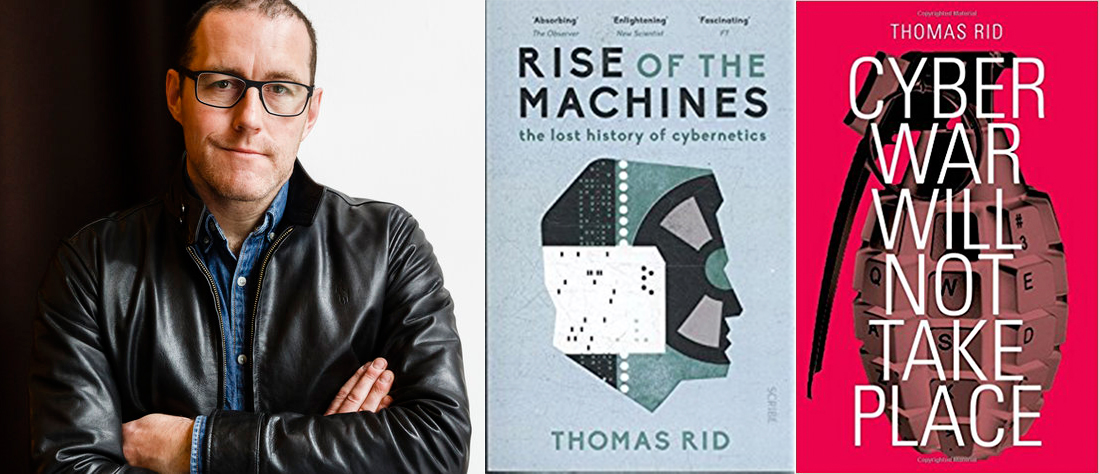

著者のトマス・リッドのことは知らなかった。ロンドン大学キングスカレッジの戦争学科の教授だというところがユニークだ。サイバーセキュリティと社会技術の関係の研究や国際的なサイバー戦争の分析が専門らしく、だとしたら本書を書くにはまことにふさわしい。

本書はそうとう広範に濃い。なかでもラストの、ムーンライト・メイズ事件をめぐるサイバー戦争の記述は圧巻だった。この著者しかドキュメントできなかった内容だろう。望むらくはそのユニークな視点による守備範囲をさらに広めて、21世紀の“サイバー・カイヨワ”になってほしい著者である。

『Rise of the Machines: A Cybernetic History』(『サイバネティクス全史』の原著)、『Cyber War Will Not Take Place』(未訳)

サイバネティクスは第二次大戦中のアメリカ空軍戦闘機の弾道計算の研究から始まって、折から台頭していた大型コンピュータ技術と初期人工知能研究と勃興しつつあった脳科学の成果を貪欲ハイブリッドに取り込み、しだいに「機械が自己適応するシステム」という考え方を拡張させた。

とりわけ、生物と人間の情報処理機能やコミュニケーションと制御に関する隠れた相互作用を引っ張り出すことにかけては、すこぶるスリリングな領域を圧倒的な先陣力をもって切り拓いていった。サイバネティクスによっていかに生態系と形態系の特徴がまぜまぜされていったか、まぜまぜされてみれば当然に見えるこの複雑な相互作用の系を、そんなことを誰もが思いつけなかった1940年代にウィーナーとそれに続く者たちが抜きん出てその可能性を説いたのは、やはりのこと、とんでもない発想だった。

その後は、この可能性はいちいちサイバネティクスの名を冠しなくなった分野にも広がり(ときにセカンド・オーダー・サイバネティクスという時期にも突入したが)、サイバーテクノロジーの何から何までの分野を覆っていった。

言うまでもないけれど、PCもインターネットもスマホも、写メも人工知能もVR(Virtual Reality 仮想現実)も、ロボットもアンドロイドもサイボーグも、むろんAR(Augmented Reality 拡張現実)もブロックチェーンも、サイバネティクス・ファミリーなのである。もっと言うなら機械翻訳もハッカー技術もサイバネティクスなのだ。

それらを通観した本書には、類書にはなかったいくつか特筆すべき記述がある。トマス・リッドならではの着目だ。今夜はその、あまり知られていないだろうことをぼくの好みに照らして摘まみ、紹介しておくことにした。

大戦中のサイバネティクス前夜の事情を抜け出して、変わり者の数学者ウィーナーが「フィードバック・ループ」と「自己制御するシステム」と「自律的に調整ができる機械」という3つのアイディアを工学的に組み合わせ、1948年に画期的な『サイバネティックス』(岩波書店)を書いたところまでは、これまでもかなりの本が詳しく案内してきた。

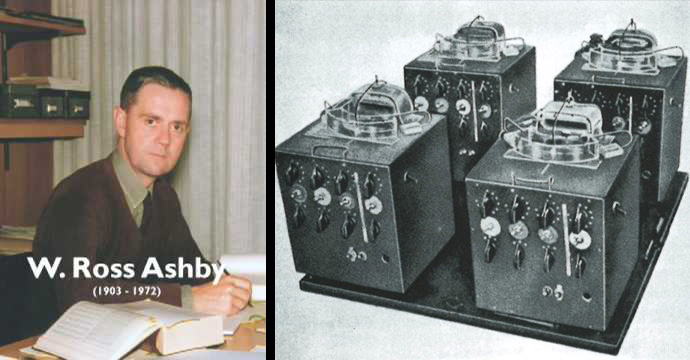

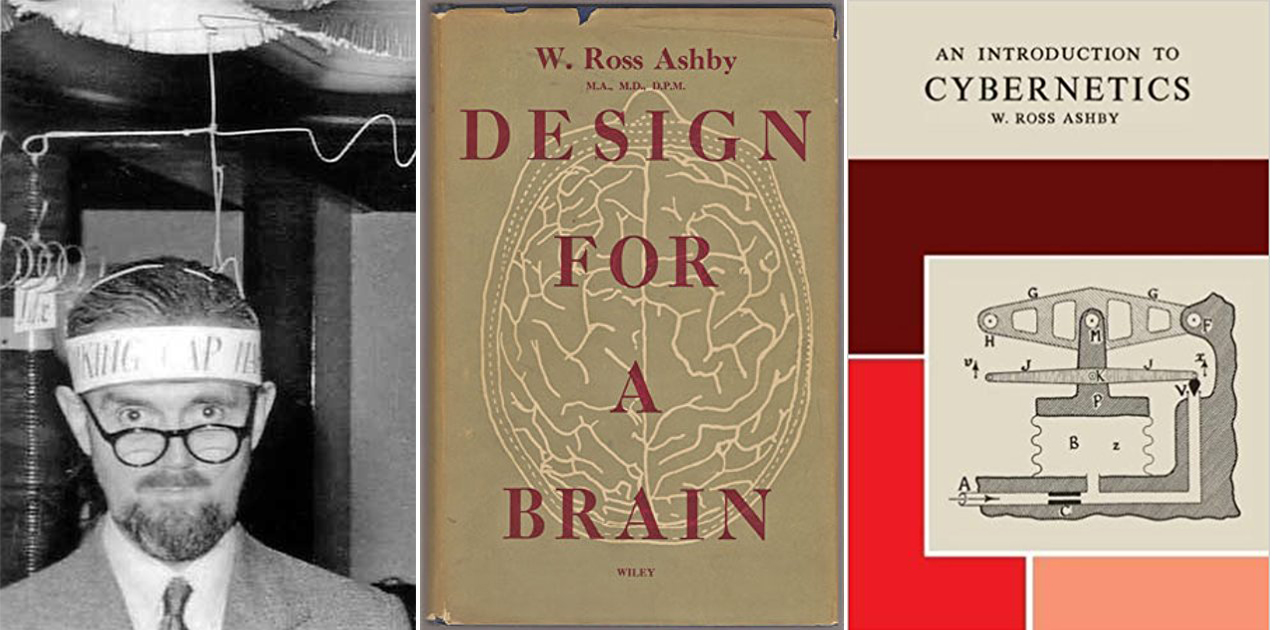

しかし、そこにウィリアム・ロス・アシュビーという一人の思想者がいて、サイバネティクスのコアコンピタンスに強烈な影響をもたらしていたことは、あまり知られていない(とくに日本では)。本書はアシュビーについて初めて詳しい解説をほどこしていた。そこがいい。

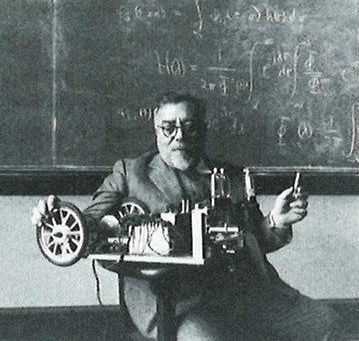

ぼくは『頭脳への設計』(Design for a Brain)を読んで以来のアシュビー・ファンだった。その理由の一端を以下にかいつまむけれど、最初にアシュビーを知ったのは、本書に載っているアシュビーの研究室の白黒写真と装置ホメオスタットの静謐で何かを呟いているような写真だった。当時最高の知的ファンタジーを感知させてくれたものだ。

ロス・アシュビー(William Ross Ashby)はイギリスのグロスター近郊の医学者だった。陸軍医療部隊の少佐として精神疾患を負った兵士たちを治療しているうちに、奇妙なガジェットを考案した。

この「ホメオスタット」(Homeostat)と名付けられたガジェットは、機械装置そのものが「快適」か「不快」かを感じられるマシンとして設定されていた。

さっそく「タイム」の記者がホメオスタットのことを聞き付けて取材し、「人工脳のようだ」と書き、「デイリーヘラルド」は「この機械はカタカタ鳴るのだが、このカタカタが思考なのである」と書いた。記者もやるものだ。やがてホメオスタットがウィーナーの目標探索装置と類似なものであること、両者には「負のフィードバック」がはたらいていること、そうだとすればそれは生命の機能の特徴のひとつにとてもよく似ているだろうことが、喧伝された。

1952年3月、アシュビーは目的論学会が発展したニューヨークでのメイシー会議(初期人工知能をめぐる会議)に呼ばれ、グレゴリー・ベイトソン(446夜)、ウォーレン・マカロック(電子神経方程式の考案者)、ウィーナーの共同研究者のジュリアン・ビゲロー、メキシコ人でMITの神経生理学者であるアルトゥーロ・ローゼンブリュート、文化人類学のマーガレット・ミードらの前で「ホメオスタシスと機械について」のプレゼンテーションをした。

会議では、ベイトソンやビゲローがこの機械を安易に「生きている」と言うべきではないということについて慎重な質問をし、ホメオスタットを入れている箱は「機械なのか、生体のつもりなのか、環境なのか」と穏やかに詰め寄ったのだが、アシュビーは莞爾として「ホメオスタットは全体が生体系であって環境系で、それ自体が動作するマシンなのです」と答えた。とたんにベイトソンは理解した、「社会そのものがホメオスタットである」ということを。

このやりとりに最も感銘したのがウィーナーである。ウィーナーはすでに『人間機械論』(みすず書房)を著し(1950)、バートランド・ラッセルがその改訂版を読んでいたく感動(動揺)して「かつて歴史に登場していなかった重大な一冊」と書いていた(1951)。ところがウィーナーは、アシュビーの『頭脳への設計』を読み、さっそく『人間機械論』をアシュビー寄りに改訂した。

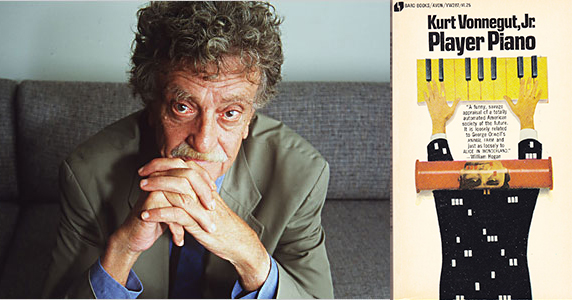

一方、コーネル大学で生化学を学び、カーネギー工科大学で機械工学を履修したカート・ヴォネガット・ジュニアは、戦場に兵士として送り込まれたのち、やはりホメオスタット構想に揺さぶられて小説『プレイヤー・ピアノ』(1952)を書き、そこにウィーナーとノイマンを登場させた。

なぜロス・アシュビーはサイバネティクスの根幹を潤ませえたのか。天才的な発想の持ち主だったからだろうが(実際にもかなり天才的だ)、ぼくが思うには、そこには検証しようのない仕組みが投企されていたからだ。

検証しようもない仕組みとは、その時代ごとの最新の技術によっても何が検証されるべきなのかわからないということで、いいかえれば仮に検証できそうだとしても、それよってはわれわれの思想を思いきって変更せざるをえないかもしれない構成力を内包しているという、そういう仕組みのことでもある。

そう言ってわかりにくれけばはっきり言うが、アシュビーは生体と機械と環境をまぜこぜに出入りする「擬」(もどき)の本質を衝いていたということだ。ホメオスタットは「擬のシステム」そのものであり、いくつもの別様の可能性に対応するつもりのコンテインジェントな「擬準装置」であったのだ。

ということは、実のところ、サイバネティクスは「つもり」と「ほんと」の区別をつけない仕組みを提供しうる(つまりは「リアル」と「ヴァーチャル」の区別をつけない)、まったく新しい科学技術思想だったのである。

アシュビーにはごく初期の頃から、自身で名付けるところの「最小多様性の法則」(The Law of Requisite Variety)という鋭い提示があった。

この提示は、システム(あるいは組織)が生きていくにはそのシステムを包む環境とほぼ同じ程度の多様性と複雑性を内部にもたなければならない、というものだ。この「ほぼ同じ程度」というところが重要で、アシュビーはこの法則を「多様性は多様性によってのみ破られる」(!)とも言っていた。ぼくがめちゃくちゃ気にいっていたスローガンだ。

ふつうに考えると、システムや組織が外部多様性と同程度の多様性をもったり、環境の複雑性と動揺の複雑姓に見舞われているとしたら、そこにはシステムや組織が外部との境界力を失って埋没していることになる。そう、思えるにちがいない。

だが、アシュビーは生体-機械系ではそうはならないと主張した。むしろ最小多様性(レキジット・バラエティ)をもつことによってしか、生物メカニズムも機械エコロジーも生まれなかったと言うのだ。最小多様性をもつ擬準装置を仮想すること、このことはサイバネティクス以降のすべてのコンピュータ・サイエンスとネットワーク・テクノロジーの自律分散的オントロジーになったと思われる。

『Design for a brain/頭脳への設計』と、『An introduction to cybernetics/サイバネティクス入門』(未訳)

アシュビーに続いて、これまた日本ではあまり知られてこなかったアリス・メアリー・ヒルトン、ネイサン・クラインとマンフレッド・クラインズ、ラルフ・モシャー、ジョゼフ・カール・リックライダーのことを少しだけ書いておく。

ヒルトンは数学者だが数学者にしては異例なほどに雄弁で、サイバネティクスのチアリーダーの役割をはたした。『論理、計算機、オートメーション』(1963)を書き(のちに『進化する社会』も)、ウィーナーに「サイバーカルチャー」という概念とその運動化に賛同するように説得した。警戒心の強いウィーナーは乗らなかったが、その2年後に亡くなった。

ウィーナー亡きあとのヒルトンは、サイバーカルチャーに未知な知識人を巻き込む作業に徹していった。たとえばハンナ・アレント(341夜)、マーシャル・マクルーハン(70夜)、ジョン・ディーボルドらがサイバネティクスに関心を示したのは、ヒルトンのせいだった。ただ、その他多勢たちはサイバネティクスをオートメーションの一般化とはきちがえた。

マンハッタンの北のオレンジバーグに建つロックランド州立病院に、ネイサン・クラインという若い医師が赴任した。クラインは精神薬理学を先駆した研究者だった。

1955年、助手としてメルボルン大学で工学と音楽を修めたマンフレッド・クラインズを雇った。クラインズはオレンジパークに来る前には、バッハの「ゴルトベルク変奏曲」を演奏してヨーロッパ各地をまわるほどの腕前のピアニストでもあった。

クラインが当時は全米に2500台ほどしかなかった計算機を研究施設に購入すると、この異能青年クラインズはそれを巧みにいじって「サイエンス」誌に『反射の制御と組織化をめぐる計算機による分析』(1960)を発表した。反響があった。

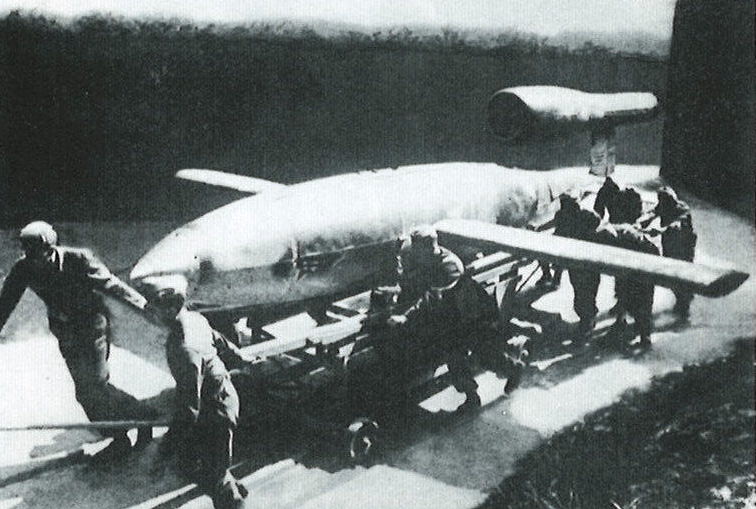

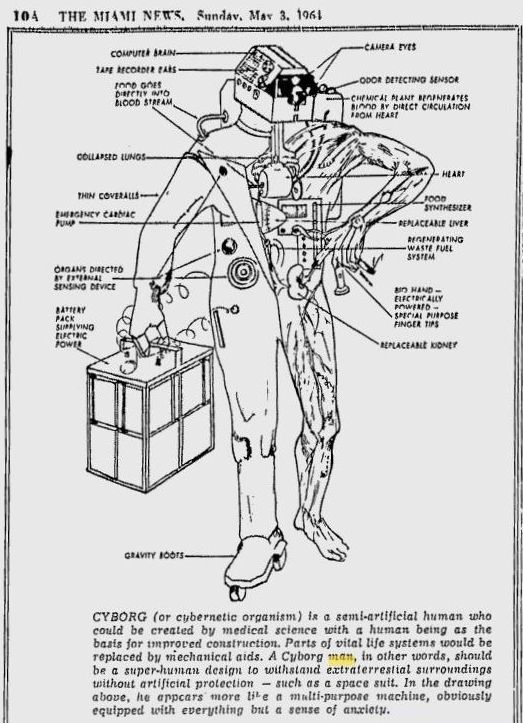

師弟は二人で新説を学会で発表することにした。『薬物、宇宙、サイバネティクス』というギョッとするメインタイトルだったが、サブタイトルにはさらに見慣れない「サイボーグへの進化」と付けた。これが「サイボーグ」という用語がアカデミーに躍り出た瞬間だった。

二人が考えていたサイボーグとは、マンマシン型で半自律的に作動する生体クルーザーのようなものだ。クラインとクラインズはその後も「アストロノーティクス(宇宙航行学)」誌に『サイボーグと宇宙』を書き、世界で初めてのサイボーグ図を添えて、こんなふうに書いた。

「サイボーグは密閉スーツを着てほぼ真空の宇宙空間を動く。これほどの低圧では血液は沸騰し、肺は爆発するが、サイボーグの肺はしぼみ、血液は冷却される。脳にもエネルギー源が供給され、サイボーグどうしのやりとりが声の神経から電気的に交換されることになる」。

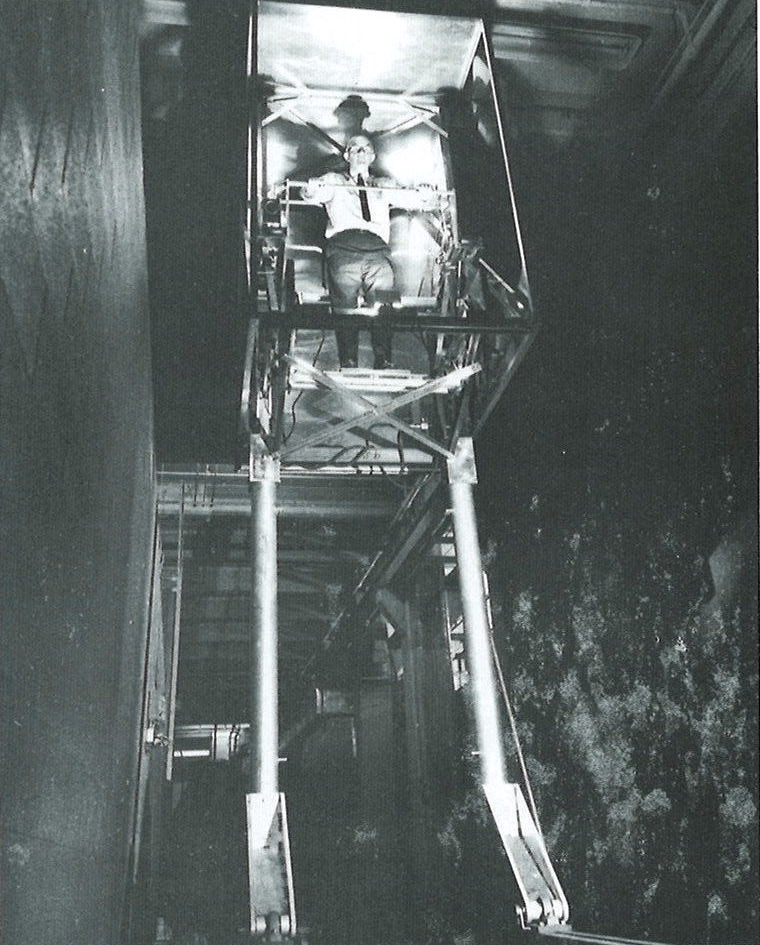

クラインとクラインズによる宇宙に飛び出しそうなサイボーグを“地上化”しようと試みたのは、空軍・陸軍と結び付いて戦略的兵器の開発に猛進しつつあったGEのラルフ・モシャーだ。

高度な戦略兵器を操作するサイボーグの必要性を感じていたモシャーは、いくら自動機械を試作しても、マニピュレーターの性能が一定以上に上がらないことに苛ついていた。

ウィーナーやクラインズの論文を読み直したモシャーは、既存のマニピュレーターに「触覚にあたるものがない」のが決定的だと見た。人間ならばドアノブを触って、それがどれだけ回転したかを感じられる。ドアが開くためのノブの円運動を手が実感するからだ(日本のロボコン博士・森政弘はこの実感を「不気味の谷」と名付けた)。

これを機械にとりこむには、どうすればいいか。まさにフィードバックが必要だった。このことに気が付いたモシャーは「フィードバック機能をもった高性能ロボット」の開発に転じてCAM(Cybernetic Anthropomorphous Machine)を着想し、試作に「ハンディマン」を製作した。強力で巧みな掴み取りハンドを持った作業ロボットだった。

ハンディマンはその後は、歩行能力を付けて「ペディピュレーター」に(マニが「手」を意味していたので「足」を意味するペディを付けたネーミング)、また外骨格を備えるロボットにするための「エグゾスーツ」(外骨格スーツ)に、それぞれ別に進化した。

サイバネティクスはもともと軍事的な研究開発から生まれたものであるが、こうしたGEの自動ロボット開発も、ウィリアム・ブラッドリーとスティーヴン・モールトンが中心になって開発したフィルコ・コーポレーションの遠隔制御付きのロボットも、ことごとく軍事的に応用されていった。しかしこのことが、サイボーグ・ロボット分野に新たに「リモート・プレゼンス」という考え方を加えることになったのだ。

J・C・R・リックライダーはハーバード大学の研究員であったが、MITのウィーナーの講義に通って大いに変身した。

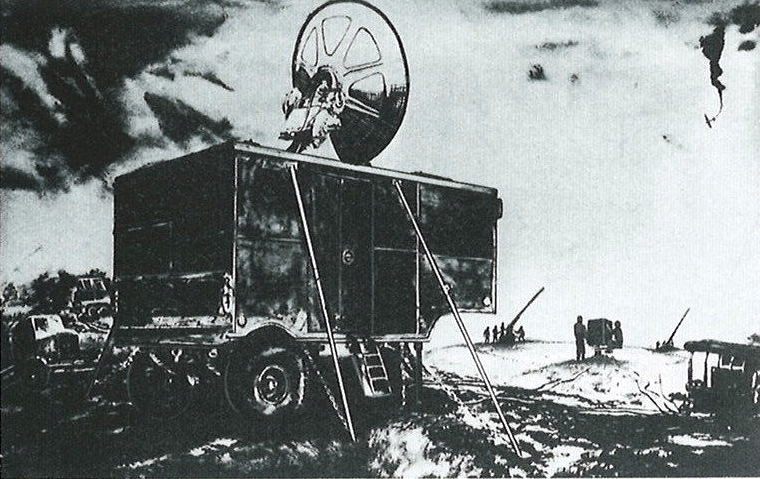

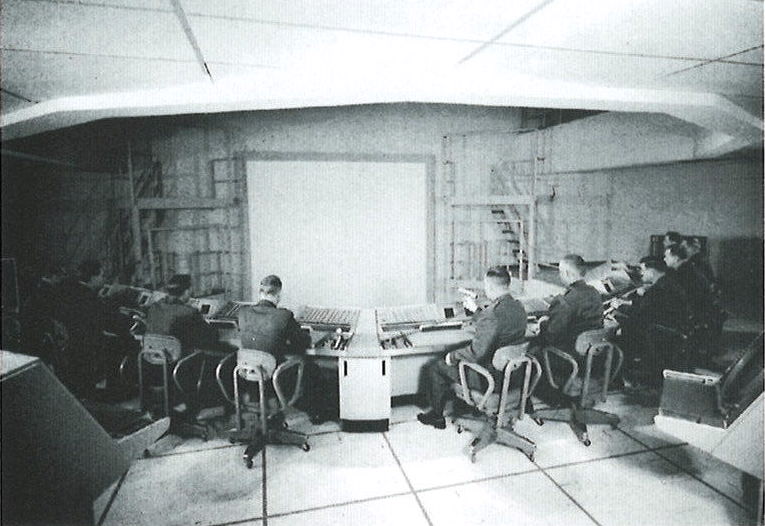

ウィーナー会を主宰して学習を重ねるうちに、ある種の「思考中枢ネットワーク」によってサイバネティック・マシンどうしがつながる構想、あるいはサイバネティック・シンキングが可能な「思考のためのマン・マシン・システム」の構想を得た。空軍はリックライダーを科学諮問委員に据え、SAGE(セージ:半自動式防空管制組織)の開発にあたらせた。

SAGEは空軍戦略システムの基礎になるべきものだったが、リックライダーはそこには「マン・マシンの共生」が奪われていると感じて、一方ではイチジクコバチ(何百万年も前からイチジクの木と共生してきたハチ)の群落を観察し、他方ではコンピュータと相互共生できるネットワークを計画した。そうしてみると、来たるべき共生コンピュータ・ネットワークにはグラフィカル・インターフェースと音声認識が絶必だと思われた。

1962年、リックライダーは国防総省の高等研究計画局ARPA(アーパ)に異動になり、新設の情報処理技術部の初代部長を仰せつかった。軍の指揮統制システムを向上させるための機関であるが、一念発起したリックライダーはそこできわめて暗示的な『銀河間コンピュータ・ネットワークの構成員および関係者に向けて』(1963)という異例の覚書を配布した。計算機をつなげたARPAネットのプロトモデルが提示されたのだ。20年後、これがインターネットになった。

リックライダーのコンピュータ・ネットワーク計画に、さらに「プログラムによる自己複製」というアイディアを挿入していったのは、ドイツのユルゲン・クラウスである。

クラウスは、大型の汎用機は「回路とビットによる宇宙」をなしているとみなし、もしかしたらコンピュータ・プログラムには生命体に似た「生きるプログラム」がありうるようになるのではないかと推察した。

クラウスは生命システムとコンピュータの類似点を228ページにわたって列挙して、プログラムが進化しうると確信する。それとともに生物進化にウイルスが付きもののように、コンピュータ・プログラムの進化にもウイルスがあると見た。ここに「コンピュータ・ウイルス」という命名と、コンピュータ・ウイルスが自己複製しながら進化するという見方が確立した。コンピュータ・ウイルスの正体は、あるいは別名サイバネティック・ウイルスだったのである。

アリス・メアリー・ヒルトンが拡張したサイバーカルチャーは、その後さまざまな異種格闘技を生んだ。

サイケデリックなヒッピームーブメントに入り込んだもの、電子コミュニケーションを介したゲームとして展開されていったもの、自己啓発や宗教活動のほうにシフトしたもの、アナーキーな社会思想と結びついたもの、ドラッグやLSDにひそむ可能性に向かっていったもの、情報と知識のホールアース・カタログ化を広げていったもの、環境運動やエコロジーと合体していったもの、パンク化していったもの、まさにいろいろだ。

かなり怪しげなサイバネ青年やサイバネおばさんも出現して、そこここに(おおむね西海岸に集中していた)ふらふらしていたが(笑)、その場合はたいていは「フィードバックの効用」を勝手に解釈していた。

ウィーナーを読んで熱くなったラファイエット・ロン・ハバードは『ダイアネティクス』(1950)を書いて(その後65カ国で出版されて2000万部が売れた)、サイエントロジー教会を確立した。

一獲千金型のロン・ハバードは早くからバイオ・フィードバック装置に関心をもっていて、とても科学的な機能をもっていそうもない怪しげな装置を使って信者をふやしていった。ウィーナーは、ロン・ハバードのサイエントロジーはサイバネティクスといっさい関係がないとクギを刺した。

一方、形成外科医だったマクスウェル・マルツはサイバネティクスと心理学をつなげて『サイコ・サイバネティクス』(1960)を著し、大衆に向かって失敗した過去の記憶を薄めて、気分のよい記憶をフィードバックさせることによって自己啓発が促進できると説いた。自己啓発ブームに火が点いた。

こうした風潮は、折からのヒッピー・ムーブメントやドラッグ症候群やロックシーンと重なって、いわゆる対抗文化運動(カウンターカルチャー)のうねりになっていく。

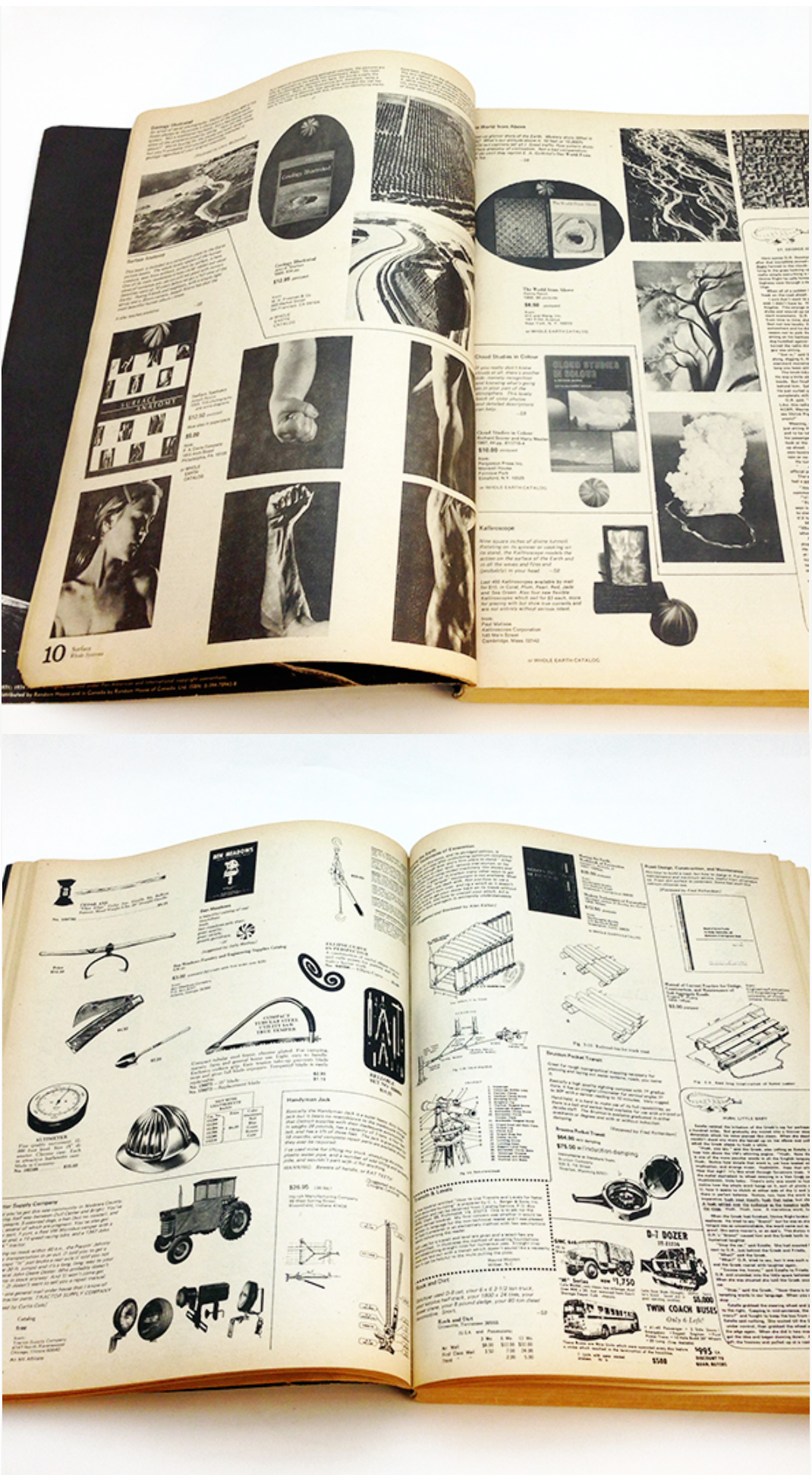

対抗文化型の精神哲学を揃えたのはグレゴリー・ベイトソンやフリッチョフ・カプラだったが、みんなが自由に席につけるテーブルを用意したのは、スチュアート・ブランド(1456夜)の『ホールアース・カタログ』だったろう。

第1号が1968年に出た(62ページ、5ドル)。ブランドは自律コミューンのために必要な「情報・知識・物品・産物育成方法・医療知識・環境との相互作用・服飾・食品・精神生活のためのヒント」等々を、数々の書物の紹介をノード(節点)にして構成編集してみせるという、まだ誰もやったことない方法を撒布してみせて、サイバネティクスが共同生活の多目的ツールになりうることを導いたのである。

ブランドが『ホールアース・カタログ』の巻頭に「これは評価とアクセスの同時の装置である」と書いたことは、ずいぶん象徴的なメッセージだった。ぼくは杉浦康平さんのアトリエで第1号を見て、唸った。そして数年後にはバークレーの町を訪れていた。バークレーのどんな書店にもインド哲学と禅とタオと大麻とサイバネティクスとヒッピーロックとサイバーテクノロジーの本が溢れていた。どの本も『ホールアース・カタログ』が紹介した本だった。

ブランドは当初からロス・アシュビーの熱烈な読者だったので、第1号でアシュビーの『頭脳への設計』をウィーナーの『人間機械論』とともにとりあげた。ぼくがのちに本にまつわる一連のアクセスの仕組みを「ブックウェア」と呼ぶようになったのは、ブランドからの影響が大きい。

対抗文化のムーブメントをデザインに結びつけたのはバックミンスター・フラー(354夜)だった。フラーはサイバネティクスから派出した「シナジェティクス」を提唱した。エナジー(エネルギー)に代わるシナジーの提唱だった。

フラーとはべつに、カリフォルニア流の自由サイバネティクスを創発的システム理論や自己組織化理論に展開したのは、エリッヒ・ヤンツだ。バークレー派で、経営学の刷新も試みていた。日本では経営学の野中郁次郎がヤンツ派だった。ぼくは「遊」を編集しながら、ヤンツの大著『自己組織化する宇宙』(工作舎)を刊行した。

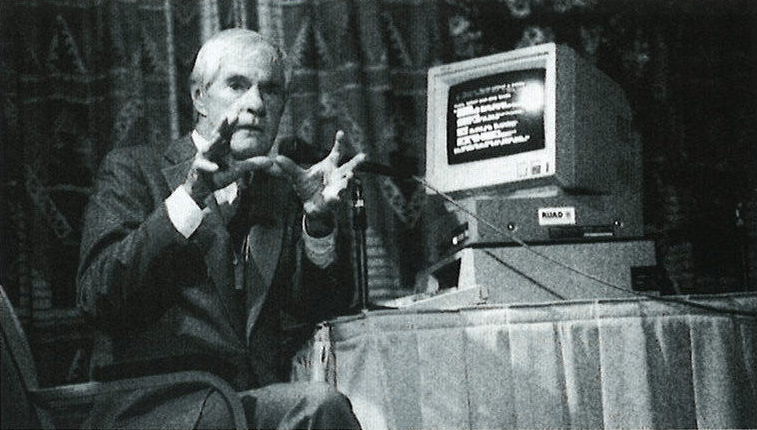

ヒッピーカルチャーを背景にした対抗文化には、飛び抜けたグルも登場していた。なかでもティモシー・リアリー(936夜)とジョン・C・リリー(207夜)がそうとうの“仙人はだし”だった。

1959年にハーバード大学の臨床心理の職に就いたリアリーは、精神治療が人格の全体像ではなく臨床的な部分にばかり向かっているのに不満をもっていた。

翌年にメキシコ大学の人類学者ゲルハート・ブラウンからマジック・マッシュルームの効用を持ち出され、試用したところ幻覚症状があらわれた。治療には患者の自己分析が必要でありながら、その正確性に欠け、分析にも時間がかかっていたが、薬物を借りる手があったのだ。

さっそく大学の現場でシロシビンやLSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)を服用して、キノコや化学幻覚剤が意識の回路をひらく可能性、それによってアルタード・ステート(変成意識)がもたらされる可能性を研究した。オルダス・ハクスリー、アレン・ギンズバーグ(340夜)らが加わった。

リアリーはそういう可能性を「意識のフラッシュバック」とか「意識回路のコンテリジェンス」とか、またわかりやすく「ターン・オン」「チューン・イン」などと呼んだ。この感覚はたちまち東洋哲学派やミュージシャンや若者たちに流行し、アラン・ワッツやヒューストン・スミスは「精神的自由のための国際財団」を設立し、オノ・ヨーコとベッドインを公開したジョン・レノンは「カム・トゥギャザー」をつくった。

ティモシー・リアリーはサイバー伝道師、ないしサイバー・グルになったのである。大学を解雇されたりカスタリア協会をつくったり、逮捕されたり脱獄したりしたその波乱の生涯は、いまなお毀誉褒貶を含めてミステリアスに語られている。デニス・ホッパー主演の映画『フラッシュバック』にもなったが、出来はよくない。

リアリーが意識のサイバネティクスの領域に踏みこんでいったのに対して、銀行オーナーの御曹司として育ったジョン・C・リリーは、カリフォルニア工科大学で神経生理学を専攻したのちダートマス大学で生物学と解剖学にのめりこみ、「リアリティの正体」に関心をもつようになった。

そこでリアリー同様に薬物やLSDを使って「意識とリアリティの見えない関係」を追うようになって、まずは自身の意識を解放するためのアイソレーション・タンク(フローティング・タンクとも言う)を国立精神衛生研究所とともに開発した。海水やエプソムソルト(硫酸マグネシウム)を溶かした30センチほどの深さの水のタンクに浮かんで、意識の回路を感じようというものだ。ぼくも2度入ってみたが、中は暗闇で、何も聞こえず、ふわっと体が浮いたままになる。

リリーによるとECCO(Earth Coincidence Control Office)と名付けられた未知の発信元との微かな交信がおこるらしいが、ぼくはとうていそこまでいかなかった。「ワイアード」日本版に憧れて京都の同朋舎に入り、40代からは編集工学研究所の主要メンバーになっている安藤昭子もアイソレーション・タンクを試してみたようだが、どうだったのか。先だってゲームクリエイターの水口哲也に会ったら「ぼくは40回くらい入りましたよ」と言っていた。

リリーさんの意識回路仮説には「サイクロン」と呼ばれるサイバネティックな意識中心が想定されている。人間はその機能が減退したようなのだが、イルカやクジラには回路が自律的に動いているだろうと推測して、以降、イルカやクジラとの共生研究に乗り出した。

そのうち人間をクジラやイルカのような「生命コンピュータ」だとみなすべきだと考えるようになり、その覚醒を促すためにケタミンという幻覚剤を常用した。

1976年になると、友人たちとともに「ヒューマン・ドルフィン財団」を設立し、イルカとの異種コミュニケーションにとりくんだ。半分が人間、半分がイルカであるべきところから、この計画は「ヤヌス計画」と名付けられた。その奇想天外な生涯のエピソードは映画『イルカの日』、ケン・ラッセルの『アルタード・ステーツ』などになっている。

ちなみにリアリーもリリーもぼくの青葉台の仕事場に来てくれたので、いろいろ話したことが懐かしい。リアリーはまりの・るうにいが飼っていたシーズー「りぼん」と遊んで「シーリアスだ」と笑い、リリーとのECCO対話はETVが放映し、そのあとみんなで竹村真一の別荘で泊まり遊んだ。リリーさんは終始、静かだった。

リアリーやリリーがアルタード・ステートという、かなりきわどい問題に向かったために、ともすればかれらの研究が誤解されかねないことを思想的に救い、その試みをまるでアトラスのように大きく支えていたのは、『精神の生態学』(思索社)を書いたベイトソンだったろう。ベイトソンがサイバネティック・ジェネレーションを支えてきた功績はかなり大きい。

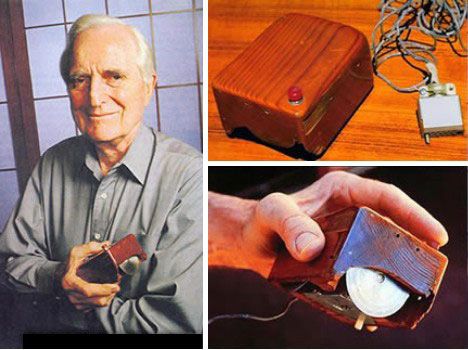

また、アルタード・ステートは市民や住民にもおこりうることを説いて、そこに「開かれた学習」が進捗しうることを広げていったのは住民組織運動家のジャック・ロスマンだったし、さらにまた、そのような可能性に向かうにはコンピュータが必ずや獲得するであろうヒューマンマシン・インターフェースが最も有効な相互作用力になりうると説いたのは、カリフォルニア大学バークレーで電気工学を修めて海軍のレーダー技師をしていたダグラス・エンゲルバートだった。

サイバネティクスのムーブメントは、つねに思想と文化と音楽とファッションとドラッグに包まれていたのだ。

エンケルバートはインターフェースさえ少しずつインテリジェントでサイバネティックになれは、どんな知識の出入りもいずれ人体の感覚と連動するだろうと考えた最初の研究者だった。

エンゲルバートがそう確信するようになったのは、いまではとても有名な話なのだが、ヴァネヴァー・ブッシュの1945年の論文“As We May Think”(我らが考えてみるに)を読んだからだった。ブッシュは1932年からMITの副学長と工学部長を、7年後の48歳からはカーネギー協会の総裁にも就いて、全米の対空戦略のシナリオに強い発言を示すうちに、工学的未来をもっと知識の使い方から描いたほうがいいと思うようになっていた。

ブッシュはこのなかでMemex(メメックス)というハイパーメディア・コンセプトを提示して、「知識と記憶を拡張する補助システム」の可能性について展望していた。ブッシュは「連想の航跡(associative trails)こそが人類の知識の保存と再生を組み替えるだろう」と言ったのだ。

これにエンゲルバートはピンときたのだ。その後もブッシュのMemexからは、テッド・ネルソンのハイパーテキスト構想、アラン・ケイのマルチウィンドウ構想、ビル・アトキンソンのハイパーカードのアイディアなどが飛び出していった。エンゲルバート自身もマウスのプロトタイプの発明をした。

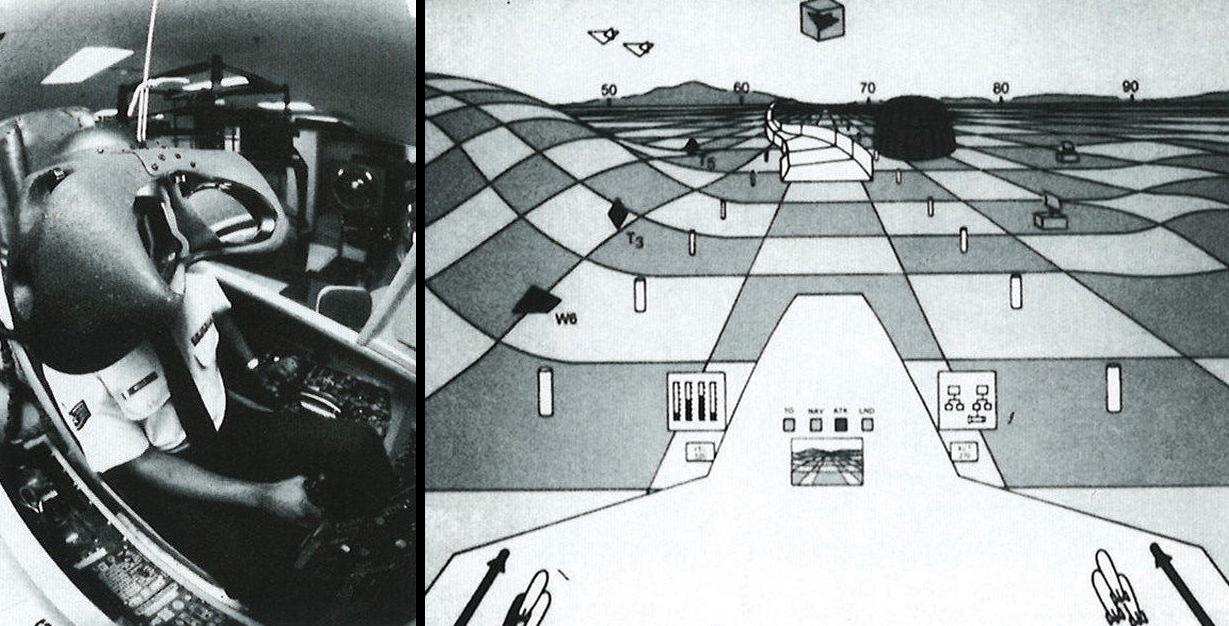

サイバースペースという言葉が普及していったのは、空軍のパイロットたちが仮想シュミレーターで爆撃飛行訓練をしているというニュースが広がり、さまざまなメディアがデータグローブ、データゴーグル、データスーツを仮想現実映像とともに何度も紹介するようになってからだ。

すでにベトナム戦争で活躍したF4ファントムやF105といった戦闘機は老朽化していた。改善しようにもコックピットが狭すぎた。マクドネル・ダグラス社はF15を、ゼネラル・ダイナミクス社はF16をそれぞれ用意したが、問題はもっと面倒になっていた。なにしろコックピットには300個のスイッチと75個のディスプレー装置があり、操縦桿には11個の、スロットルレバーには9個のスイッチが付いていた。これらが約50台のコンピュータに接続しているのである。これではパイロットがクールになれるはずがない。

ハリー・アームストロング航空宇宙医学研究所とライト=パターソン空軍基地研究所が「理想のコックピット」にとりくむことになった。本書によると、実質的な指揮をとったのはトマス・ファーネス少尉だ。

ファーネスは、パイロットが視線を下げて見るのではなく、正面で作動できる表示装置が必要だと結論づけた。ヘルメット搭載式ディスプレーをはじめ各種のツールが考案されたが、決定打はパイロットと戦闘機とが人機一体にディープコネクトする(深く接続する)ということにあった。そのためには画像接続(ヴィジュアリー・カップリング)の技術を高め(VCASS)、パイロットにアジャイル・アイ(すばやい視認力)を提供しなければならない。

こうして1981年、複雑なヘルメット搭載ディスプレイによる仮想シミュレーターが登場した。しばらくすると意外なことがおこった。この軍事的サイバースペースはすぐさま仮現実ゲーム(テレビゲームやアーケードゲーム)の花形となり、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』(1977)が3部作をダースベイダーのハーハーする荒い呼吸とともに次々に見せびらかしていく興奮と、リドリー・スコットが鮮やかにサイバーマジックを未来都市の官能に変現させた『ブレードランナー』(1982)のレプリカント幻想に乗って、巷間のサイバーパンクなセンセーションを席巻することになったのである。

パンクの兆候は1978年にぼくがロンドンやニューヨークに行ったころに、すでにパンクスやパンクロックとして名乗りをあげていた。

ジョニー・ロットンのセックス・ピストルズ、ヴィヴィアン・ウエストウッドのパンクファッションなどが先頭を切っていて、日本ではそれがまもなくニューウェーブやサブカルチャーに転じていった。

だからそのパンクがサイバー文学化してサイバーパンクになるとは驚きだった。

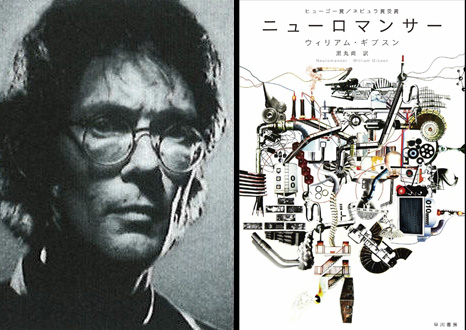

サイバーパンクという言葉をサイバネティクス全史の一角に突如として告知したのは、サイバースタイルのSF『ニューロマンサー』(1984)で文学史を画期したウィリアム・ギブスン(62夜)である。

日本のチバ・シティの陰惨な地下世界の末端麻薬売人ヘンリー・ドーセット・ケイスを巻き込んで、コンピュータ・カウボーイ、電子タトゥー、サイバーサングラス、機械部品の半人体化を進行させるハスラー、半ちらけなアンドロイド、自己複製に溺れるウイルスなどがサイバーマジカルに入り交じって繰り広げらるこの物語は、すべての小説が今後はサイバー化しうるという勇気と浪漫をジャックインした。

もっとも本書はギブスンに先立って、ヴァーナー・ヴィンジの『マイクロチップの魔術師』(1981)が、サイバーパンクの構成要素のあらかたを用意したという見方をとっている。ヴィンジが物語内に設定した「別平面」(the other space)の玄関(ポータル)に入る手続きに、データ空間の別平面への書き換えがおこっていくところが、先駆的だったというのだ。

ともかくもギブスンやヴィンジがのちのサイバーテクノロジー感覚とポータルサイト感覚を撒き散らしたことはまちがいない。ギブソンはその狙いを「共感覚的幻想」の表現と呼んだ。

ぼくと同い歳のダナ・ハラウェイ(1140夜)についても一言、加えておきたい。

コロラド大学、パリ大学、イエール大学大学院で実験生物学を専攻したハラウェイは、思想者としてはジェンダー社会学の急先鋒として鳴らし、ついでヒルトンを継承する「サイボーグ・フェミニズム」を標榜すると、かの画期的でぶっとんだ『猿と女とサイボーグ』(1991)を書いた。サイバネティクスの文化工学を女も引き受けようというのである。

ハラウェイにとって、サイボーグとはあらゆる意味において「境界を突破する者」のことだった。だから「サイボーグは生まれて何十年もしないうちに現実でも虚構でもなくなっている。それは遺伝的で電子的なデータベースとともに、あらゆる可能性をもって多くの者をサイバー空間に棲息する地帯の住民にしていく」と説いた。

このエレガントな暴挙のようなハラウェイの思想については、シルザ・グッドイヴや北村有紀子らとの共著『サイボーグ・ダイアローグズ』(水声社)、ジョージ・マイアソンの『ダナ・ハラウェイと遺伝子組み換え食品』(岩波書店)を読むと、さらに驚かされるにちがいない。

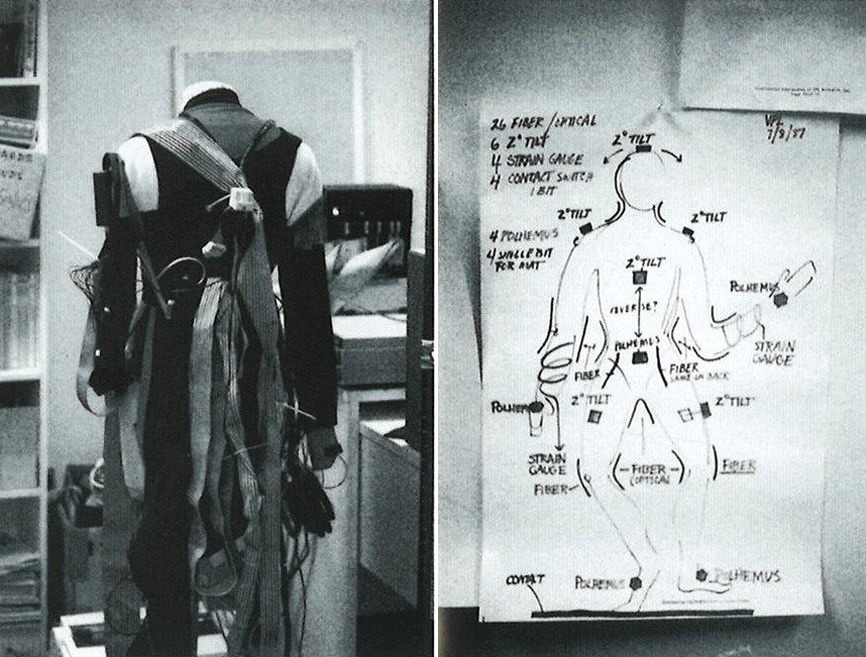

本書の後半はVRのジャロン・ラニアー(1646夜)、インターフェースのジョン・ペリー・バーロウ、建築家のマイケル・ベネディクト、イメージデザイナーのニコル・スタンジェール、作家のハワード・ラインゴールドで始まる。

千夜千冊の『人間はガジェットではない』でも一部紹介したように、ラニアーはアタリのゲーム機のソフトウェアを書いたり、「ムーンダスト」というアート音楽ゲームをつくっていたのだが、やがて自身でVPL(ヴィジュアル・プログラム言語)と呼ぶ新領域の実験にとりくむようになり、トーマス・ジマーマンらとともにデータグローブやデータスーツの開発や、「アイフォン」というネーミングの小画面の研究、触覚フィードバックシステムの模索などに向かい、最初のヴァーチャル・リアリティ技術の会社VPLリサーチ社をおこした。ラニアーはティモシー・リアリーと出会えたことが大きかったと言っている。

バーロウはデジタル革命の最先端はインターフェースからおこると確信していた男で、ジョン・ウォーカーがオートデスク社のサイバースペースに関するコンパック386によるデモを見せたとき、すべてを理解した。「これからデジタル世代はサイバースペースに入植することになる」と。

バーロウはミッチ・ケイパーというシリコンバレーの裕福な企業家から資金を得ると、電子フロンティア財団を設立して「憲法をサイバースペースに拡張する」という運動を開始した。

もっともサイバースペース(仮想空間)に入植するのは本人自身ではない。もう一人の本人が入植する。チップ・モーニングスターとランダル・ファーマー(ゲーム「ハビタット」のクリエイター)によって、それは「アバター」というものだと見立てられた。プログラムはオブジェクト指向と相性のいいプログラミング言語スモールトークで書かれ、サイバースペースではトークンが使えた。

無限の仮想空間とはいえ、そこには設計が必要である。それによってはサイバースペースにも構造から家具までが、照明調整からネズミ取りまでが、銀行窓口から金具屋までがいる。テキサス大学オースティンで建築を教えていたマイケル・ベネディクトが挑戦した。

ベネディクトは「サイバースペースの設計は新しい世界を設計することだ」と考え、それには世界設計コンファレンスが必要だろうと、1990年5月にサイバーコンフ学会「ファースト・ステップス」を開いた。ラニアー、バーロウ、ブルース・スターリング、作家のハワード・ラインゴールド、クリエイターのスタンジェール、メディア学のアルケール・ロザンヌ・ストーン、サイバーマガジン「ワイアード」「モンド2000」らが参加した。

長いカールの髪、鋭い目、変わったイヤリングをした魅力的なスタンジェールが、ベアトリーチェ、ピーター・パン、ジョン・レノンを並べたイメージを投影し、「これからはセックスもサイバネティックになるでしょう。サイバースペースが新しいコンドームなのです」と言ったときは、サイバーコンフの会場中があっけにとられながらも、不思議な夢に包まれたという。

テレプレゼンス、テレエグジスタンス、テレセックスはいよいよ「つもり」と「ほんと」を交錯させはじめたのだ。

もっともその後、ラインゴールドが「テレディルドニクス」(遠隔仮想的セックス)構想を発表するに至ったときは、さすがのサイバーインテレクチュアルも腰が引けたらしい(もっとも大阪大学のアンドロイド開発者石黒浩はその可能性をいまも捨ててはいないようだ)。

インターネットが普及していくと、送金や決済がネッワーク上で進行し、個人や法人のID管理が進んで、セキュリティの確保がしだいに急務になってきた。ここに登場したのがクリプトグラフィ(暗号技法)である。

公開鍵や非秘匿暗号が急速に工夫され、それと同時にハッキング技術が高度になっていった。

暗号技術そのものは第二次世界大戦中に、米独英露の諜報機関が中心となってさまざまな考案をへて(アラン・チューリングもその一員だった)、イギリス諜報機関のジェームズ・エリスやベル研究所のウォルター・コーニグやベトナム戦争時代のクリフォード・コックスらによって基礎ができていたのだが、とうてい電子通信時代に適応できるものではなかった。

そこで本書によると、まずはスタンフォード大学のホイットフィールド・ディフィ、マーティン・ヘルマン、カリフォルニア大学バークレーのラルフ・マークルの三人が「暗号法の新方向」という論文で時代を画する提案を出し、その後にMITのロン・リヴェスト、アディ・シャミア、レナード・エードルマンの三人が非対称的な因数分解問題を利用した一方向性関数による解法を発見して、思い切った改革を確立したらしい。三人のアルゴリズムは100桁をこえるランダムな素数の上に組み立てられたものだった。

しかし、これでは甘かったのである。たちまちクリプト・アナーキーなハッカーたちがリバース・エンジニアリングを駆使したカウンター暗号技術を開拓していったのだ。かれらはサイバーパンクをもじって、こうした行為を「サイファーパンク」と名付けた。いまぼくの手元には、ジュリアン・アサンジのドキュメント『サイファーパンク』(青土社)の一冊がある。

オーストラリアのジャーナリスト、出版社、発行人、インターネット活動家。内部告発および情報漏洩の情報を伝えるウェブサイトウィキリークスの広報人、編集長として知られる。

デーヴィッド・ショーンは支払いの自動化によって個人の情報が「相手」に把握される社会を憎悪し、なんとか対抗策を練りたいと思っていた。ショーンは、電子通貨とカード安定性を組み合わせて対抗する構想を発表した。

ティモシー・メイのほうは少年時代からのガンマニアで、早くからヴィンジの『マイクロチップの魔術師』のフェチだった。メイは1988年に『クリプト・アナーキスト宣言』を書いて、本名(ほんと)と仮名(つもり)のあいだに「世界」があることを宣言した。メイの発想には、スチュアート・ブランド、ケヴィン・ケリー、スティーヴン・レヴィ(「ワイアード」編集者)が注目した。

このあと本書は、サイバネティクス史のクライマックスとして、サイファーパンクと政府や公共機関や軍部との戦いを、かなり詳しく紹介する。とくにジム・ベルのクリプト・アナーキーぶりと、FBIとサイファーパンクの「ムーンライト・メイズ」戦争に詳しい。

なぜ、ここにクライマックスがあるのか。そもそも政府や公共機関が牛耳るものは3Cである。通信(Communication)、指揮(Comand)、統制(Control)だ。ハッカーやサイファーパンクはこれを壊しにかかるわけである。ただの破壊ではなかった。互いが互いのすべてを知り尽くす戦争だった。本書の著者は、このサイバー戦争のきわどい経緯の全貌にこそ、これまでのサイバネティクスのすべてがあらわれていると見た。

だからトマス・リッドはその詳細をムーンライト・メイズ戦争を例にしたクライマックスとして紹介したのだが、とはいえ、そのクライマックスをぼくがここでバラすのは、どうか。ネタバレは遠慮しておきたいし、諸君のほうも実際に本書を購入して、自分の目でサイバー戦争のドキュメントに当たるのがいいだろう。

サイバネティクスというもの、これまでの近現代思想たちとかなり異なって、すでにインターネット漬けにさせられているわれわれの、実は「分身世界」の出来事に関する思想の全貌なのである。サイバネティクスにひそむコンティンジェントな別様の可能性は、分身の危険の実感とともに考えるしかないはずなのである。こんな思想は、これまでなかった。

『現れる存在』(NTT出版)や『生まれながらのサイボーグ』(春秋社)のエジンバラ大学のアンディ・クラークがこんなふうに書いている。「言語の登場とともに人間はずっとサイボーグだった」。そしてまた、こう書いた、「しかしわれわれはまだ電子的な処女なのである」。

ところで、本書は『サイバネティクス全史』と謳いながらも、数多くのピックアップを省いている。とくにHMDを試作したアイバン・サザランド、アドビ創業者の一人のジョン・ワーノック、ネットスケープのジェームズ・クラークらの落丁はもったいない。このあたりについては、落合陽一君の『魔法の世紀』(PLANETS)がしっかりとカバーしている。

⊕ サイバネティクス全史 ⊕

∈ 著者:トマス・リッド

∈ 訳者:松浦俊輔

∈ 発行者:和田肇

∈ 発行所:株式会社作品社

∈ 校正協力:井上孝司

∈ 装幀:岡孝治

∈ カバー写真:Mopic/Shutterstock

∈ 本文組版:大友哲郎

∈ 印刷・製本:シナノ印刷株式会社

∈∈ 発行:2017年10月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ まえがき

∈∈ マシンの上昇

∈ 第1章 戦時の制御と通信

∈ 第2章 サイバネティクス

∈ 第3章 オートメーション

∈ 第4章 オーガニズム

∈ 第5章 カルチャー

∈ 第6章 スペース

∈ 第7章 アナーキー

∈ 第8章 戦争

∈ 第9章 マシンの下降

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 図版クレジット

∈∈ 原註

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

トマス・リッド

ロンドン大学キングス・カレッジ戦争学科教授。専門はサイバーセキュリティ。

著書にCyber War Will Not Take Place(Hurst/Oxford University Press,2013)など。

邦訳論文に「サイバー戦争の神話と現実」(『ローリン・アフェアーズ・リポート』2013年12月号)など。