父の先見

実験機器の哲学

青土社 2005

Davis Baird

Thing Knowledge-A Philosophy of Scientific Instruments 2003

[訳]松浦俊輔

編集:篠原一平・水木康文

装幀:戸田ツトム

待望の一冊だった。実験器具の図形がいっぱいの理科系の本だが、読めば知の香りが芳しい。戸田ツトム君のブックデザインもいい。

こういう本は、あるようで、ない。理科系の本はベタな記述に終始していることが多いのだけれど、知の香りがしない。本書は中身としては実験装置や実験器具の機能と意味をまっとうに扱っているのだが、むろん器具や道具の解説史などではない。“Thing Knowledge”という画然自若としたタイトルにすべてがあらわれている。

このシング・ナレッジという言いようは「物の知識」とも「物をめぐる知」とも「物体知識」とも「物知識」とも訳せるが、これではわかりにくいだろう。もっと「物」にくっついた知識のことを言っている。さすがに翻訳名人の松浦俊輔はうまかった。“Thing Knowledge”は「物のかたちをした知識」がぴったりだ。

知識とは何かということは大問題なので、その正体についての詮議は今夜はさておくとして、思考に沿って出入りする知識というものがアタマの中のどこかにあるとか、アタマの中で組み立てられているのだとかという見方には、限界がある。そんなことはない。

思考や知識は、遊びによっても、文字や建物の並びとの出会いによっても、お絵かきやおしゃべりによっても動く。知識はもともと交際的なのである。走ったり泳いだり相撲をとっても、知識はやってくる。知は全身的なのだ。それとともに、マッチを擦るとかギターの弦を弾くとか、自転車に乗ってみても、そこそこの知識と付きあえる。知識は実験や模型や器具づくりによっても進むものなのだ。ということは、知識はアタマに入るずっと前から「ひと」と「もの」のあいだにまざっているということなのである。

科学的な知識も、ほぼ同断だ。科学が、自然についての観察や数式による積み上げから生まれているとは限らない。観測装置それ自体、測定器具それ自体がつくりだしている可能性が高い。

このことを著者は、インスツルメンタル・シンキングがそのつどの新たな科学的な知識をつくっていることはそうとう確実だというふうに言う。

機械や機器や部品は、言語や歌謡や理論や数式が知識であると同様に、それ自体が知々たる知識なのである。著者のデービス・ベアードはそこをさらに突っ込んで、機械や機器や部品によって新たな知識が生まれた歴史をふりかえり、今後も思いがけない“thing knowledge”が生まれていくだろうという、実物論的認識論に向かっていった。

本書がところどころで、ぼくが大好きなイアン・ハッキング(1334夜)の丹念で大胆な構成論的な思索や、とくに好きではないが問題意識がいろいろ旺盛なブルーノ・ラトゥールによる科学的実在論の知見などを下敷きにしているのも、気にいった。

ハッキングは『何が社会的に構成されるのか』(岩波書店)で、世の中の格別な知や逸脱した知というものがどのように構成されているかということを議論し、『表現と介入』(産業図書)では、世界を構成する知は現象についての記述の内部でつくられていくという従来の内在的実在論に対して、断乎として外在的実在論を提案しつづけた。

技術の変遷に詳しい科学哲学のラトゥールは『科学が作られているとき』(産業図書)と『虚構の「近代」』(新評論)で科学的方法を人類学で検討したらどうなるかを、20世紀最後の著作となった『科学論の実在』(産業図書)では、科学は科学として自立していない、科学論が科学をつくっていると論じた。

ベアードはかれらの議論を下敷きにしつつ、浩翰な「物知識」「物のかたちをした知識」をめぐる思索を繰り広げた。残念ながら、こういうことをやってのけられる人文科学者や社会科学者は、日本にはあまりいない。ベタになるか、海外の成果の紹介か、よくっても技術開発談義か、ないしは職人技能論かに傾いてしまう。このあたり、ぜひとも、たとえば若い直江清隆あたりの展開を期待したい。

著者はサウスカロライナ大学の哲学科の教授である。『機能的推論:未知についての推論』(未訳)といったアブダクションの本質にかかわる著作もある。本書では、言語的ではない知識創成のプロセスが如実にありうることを、多くの実験器具や科学技術装置の実例をもってあきらかにした。

なぜこんなかっこいい芸当がてきたのかというと、実は父君が実験装置の製造会社を営んでいた。本書にもたびたび登場するベアード・アソシエイツ社(BA)の創業者だ。1936年に設立して、ジェイソン・ソーンダーソンの直読式分光計などを製造していた。デービス少年はその成果品、製造過程、設計図、技術の苦労を見て育った。それらはとてもキラキラして見えていた。父君は“タングステン父さん”だったのである。

本書はファラデー(859夜)の電磁回転装置の話から始まっている。この実験装置は、エールステッドによる電流の磁気的効果の発見を具体化したものであるとともに、電磁気的運動の実態がどういうものかであるかということに人々を導き、そのうえで「あらゆる力は変換可能だ」という世界観をつくった。

ふつう、科学と技術は互いに手と手を携えて、①「真理らしさ」(ペリシミリチュード)の模索、②前進的研究プログラムの提示、③研究伝統による問題解決の実効性の拡大という3段階をへて、一定の装置(デバイス)に達する。あとは改良が続く。

ところがファラデーの装置(デバイス)は最初っから①②③を一緒くたに実現した。装置そのものが、「産物」(プロダクト)と「器具」(アパラタス)と「装置」(デバイス)を同時に体現したのである。以降、科学と技術はファラデーの実験装置を基本モデルとしてそこに“加上”を重ねていった。

あらためて振り返ってみると、科学機器とはけっこう不可思議なものだ。科学そのものではないだろうし、といって機械そのものでもない。道具めいているのだが、その道具によってその領域の科学の骨格が生まれていくことが少なくない。

松井広志(1648夜)の『模型のメディア論』の千夜千冊のときにも書いておいたが、ぼくは小学校で電気倶楽部を、中学校で科学部を遊んでいて、そこで胸ときめく実験器具たちや電気部品たちに出会っている。試験管、フラスコ、ピペット、顕微鏡、リトマス試験紙などが、いつもぶつぶつ呟いていた。けれどもそれらは、科学のための“七人の小人”ではあっても、主人公には見えなかった。

それなら道具や機器は科学を補助したり、幇助しているにすぎないかというと、そうではない。それがなければ実験も測定も進まなかったのだから、この機器性や道具性や装置性からこそ科学や思想が胚胎してきていたとも言うべきなのである。

もしそうだとしたら(まさにそうなのだが)、これは器具や装置そのものが知識をつくっているということになる。ということは「もの」が「ものを言っている」というわけなのだ。元素や素粒子や気象や物体という「もの」が何かを伝えているというのではない。あくまで観察装置や測定機器がその作用によって「もの」を言う。「物のかたちをした知識」とはそのことだ。

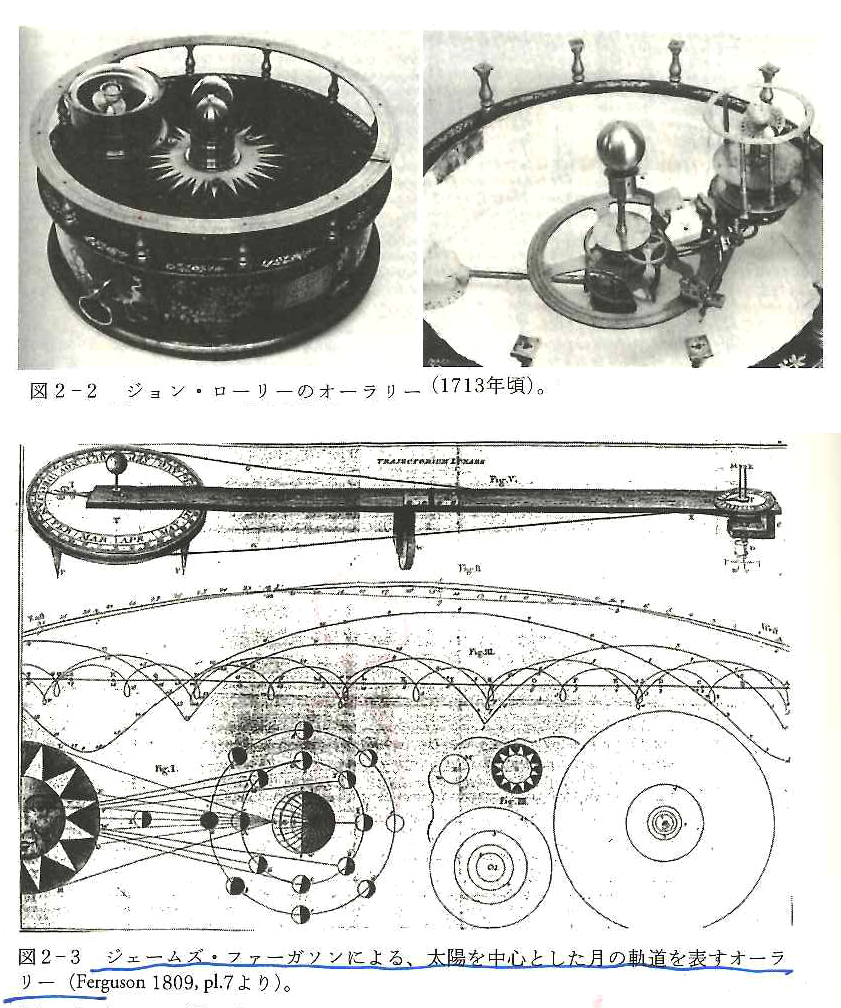

1704年から1709年にかけて、ロンドンの機材職人のトンピオンとその徒弟のグラハムが太陽と地球と月の運動が同期する模擬装置を作った。その数年後の1713年、ジョン・ローリーがこれを精緻にした装置を発明した。名付けて「オーラリー」(orrery)という。

「オーラリー」は天体の縮尺を正確には反映していなかった。それなのに天体の相対運動を模擬的に計算することができた。そこには何かの代理機能が芽生えていたのだ。当時のリチャード・スティール卿は「ローリー氏のオーラリーは天文学を実演している」と言って驚嘆したものだ。1744年、ジェームズ・ファーガソンはさらに性能のいいオーラリーを作り、その装置によって天体時間が計算できるようにした。オーラリーの代理機能はアロン天文学の新しい知識をあらわす表象(リプリゼンテーション)を作り出したのである。

同様のことは1751年のジョン・スミートンによる水車模型からも発揚されている。そこにはのちにウォルター・ヴィンセンティが「パラメーター変動法」と名付けることになる方法知が芽生えていて、われわれに「効率と仕事」に関する説得力に富む知識を提供していた。

18世紀ばかりにこういうことが集中的におこったというのではない。その後もずっと“thing knowledge”は連打されていく。それにはたとえば、ワトソンとクリックが考案した「DNA二重螺旋」モデルやライナス・ポーリンが提案したタンパク質の「αヘリックス構造」のモデルがもたらしたものを思い出せばよい。この二つはわれわれの分子構造についての新たな知識の母型をもたらしたのだ。

なぜすぐれた模型(モデル)は新たな知識をもたらすのだろうか。アタマの中にはそんなものはなかったはずなのである。それなのに、ある種の科学模型はまったく新たな知に火を付ける。そこにはヒューズのDDI仮説がはたらいているのではないかと思われる。

DDIとは表示(Denotation)、実験(Demonstration)、解釈(Interpretation)の3つのことだ。世界のどの部分の動きをデノテートするのか、その模式実験によって何の出来事ががデモンストレートされてくるのか、その機能は自然界や現象界や生命活動の何をインタープリテーションしているのか。この3つが三重に機能するモデルがDDIモデルである。

DDIがおこるモデルや模型は実物や本物に似ている必要はない。武骨な線や工作っぽい器具やあてがいぶちの部品でできていてもよい。とはいえそれらの粗雑な装置も、本物や実物の何かをあらわしているのだから、本物に似ていないとも言えない。似ているとも似ていないとも見えるのは、そこには「つもり」と「ほんと」が紛れているからだ。その「つもり」と「ほんと」を科学技術的につなぐもの、それがDDIなのである。

ただし、ひとつだけ条件がある。それはこのようなDDIモデルはアタマの中で動くのではなく、物として動いてみせられるということだ。

ベンジャミン・フランクリンがジョン・ウィンスロップに宛てた1768年の手紙で、初めてパルス・グラスが世の中に出現した。両端を直角に曲げたガラス管で、3分の1か半分ほどの水あるいはアルコールが入っている。パルス・グラスを活用したおもちゃに「熱計り」や「水飲み鳥」がある。

フランクリンやワットにとって、パルス・グラスの原理と放電現象の原理と蒸気機関の原理は同じものだった。サディ・カルノーにはそこに熱力学の法則の萌芽があるものと見えた。パルス・グラスは恒温変態装置だった。パルス・グラスはみごとなマテリアル・エージェンシー(物の作用)をあらわしていたのだ。

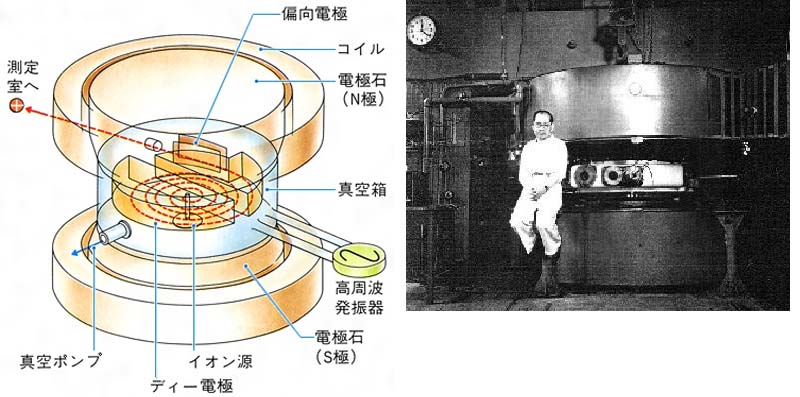

チャールズ・パース(1182夜)は、こうしたパルス・グラスがもたらすような知識は「動作知識」(ワーキング・ナレッジ)というもので、そこにはわれわれの知を動かすアブダクションが能動的にはたらくと見た。パルス・グラス、空気ポンプ、粒子加速器(サイクロトロン)はいずれもきわめてアブダクティブなマテリアル・エージェンシーだったのである。動作知識はアタマの中ではなく機器の中にあったのである。

1940年代、分光測定分析の技術革新がおこっていった。アプライド・リサーチ・ケミカル社(ARL)、アメリカンアルミ社(ALCOA)、ダウ・ケミカル社が競っていた。

そのうちのダウ・ケミカル社のジェイソン・ソーンダーソンは、新たに研究開発中のスペクトロメーター(分光計)の技術ライセンスを小さなベアード・アソシエイツ社に供与した。著者の父君がやっている器具製造メーカーだ。こうして直読式分光計が誕生した。

直読式分光計はコンデンサーにたまった電気を、コンデンサーが放電するのにかかる時間を求めることで測定する。光電子増倍管や透過型回折格子やそのほかさまざまなアイディアを組み合わせたものだった。そのため、道具性・機能・可能性・未分化性が一緒くたに実現される装置になった。著者はここには、カプセル化されることによって新たな解釈を生み出すカプセル知としての“thing knowledge”が湧き出てきたと言う。

リチャード・ファインマン(284夜)が黒板に「私は自分で作れないものは理解していない」と書いたことは有名だ。ジョン・テイラーは「機器のない世界など誰も思い出せない」と言い、ピーター・ガリソンの『イメージと論理』には「知識は機器で占められている」と書かれていた。

われわれは既決と未決をアタマの中で判断しすぎている。もっと「物に寄り添った知識」で決断への過程を組み立てたほうがいい場合が少なくない。それを経済学や経営学は財務諸表の数値にしすぎて、物離れした。既決と未決のあいだに市場の数字だけを置いて、物の出来事のプロセスを消してしまったのだ。

物離れすると何がおきるかというと、「あてにならないこと」が軽視され、破棄される。ゴールゲットの可能性が確率的に低いので、「あてにならない」仕事は嫌われるのだ。これこそは企業のビジネスマンたちを反復的なゴールセッティング活動に駆り立てている理由だ。「あてにならないこと」は、実は「物のプロセス」の中でいま進行中なのかもしれないのに、そのような「ものごと知識」を市場動向にもとづいた予想値や財務諸表の数値にばかりしてしまったために、みんなで焦るか、いつも通りの判断と行動しかしなくなったのだ。

一般的に、知識というものは、①何を分離するか、②何に効力があるか、③どうすると長期性が保てるか、④当面の欠陥を埋めるつながりをどこに求めればいいか、⑤世界(市場)の声のうちから何を引用すべきか、という5つの効能のために使われることが多い。

しかし、これらは「あてにならないこと」に対する心配と恐怖にもとづいた知識の乱用である。これではまずい。パースは当面の未来(リビング・フューチャー)を恒常的定着(パーマネント・フィクスチャー)にしてしまわないことを強調して、「あてにならないこと」にこそリバース・エンジニアリングを起動させることを提案した。イアン・ハッキングはそのリバース・エンジニアリングからこそ「意図しなかった用途」が発見できる可能性が出てくると説いた。

物をめぐる知識は物のかたちを求めている。その物のかたちは、多少の時間をかけても模型や図解や文脈に置き換えておいたほうがいい。そのうちに必ず、そこから「物のかたちをした知識」が見えてくる。

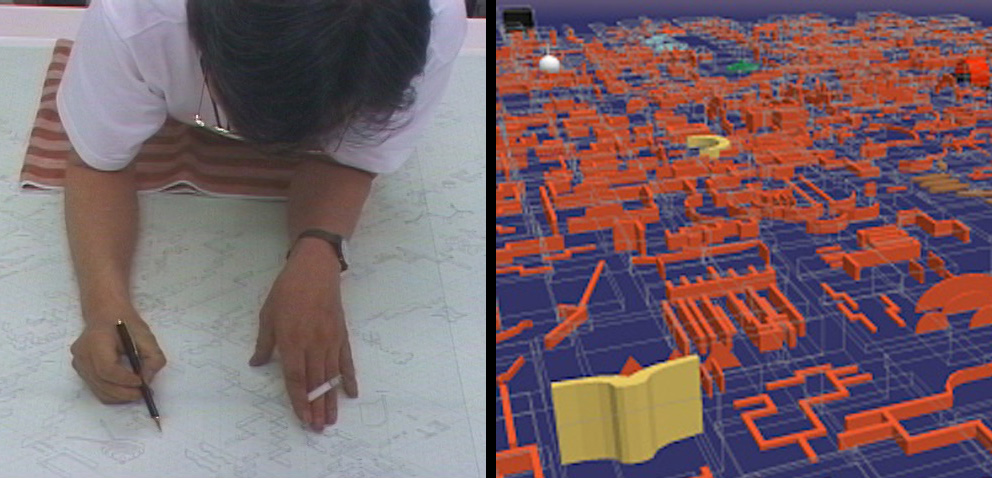

われわれは、たしかに言葉や概念で思考していることが多い。それはそうではあるのだが、それ以外にフィンガーチップ・シンキング(手についた思考)やドローイング・シンキング(思い描く思考)からも新たな知はやってきたはずなのである。

われわれが「あてにならないこと」に見舞われると、自分の周辺や仕事場はたいてい、ウィリアム・ジェームズが言ったように「途方もなくうるさいほどごちゃごちゃした状態」になる。

しかし、多くの科学や技術がすぐれた成果をもたらすのは、この「途方もなくうるさいほどごちゃごちゃした状態」の観察から始まったのである。ファラデー効果、ホール効果、ジョセフソン効果、またアインシュタインが発見した光電効果は、まさにこのごちゃごちゃが生み出した独特の表現力(エクスプレシヴィティ)だった。

物をめぐる知識は、そもそもが「ものものしい」ものなのだ。一見、ぐちゃぐちゃなのである。著者はこれを「シンギネス」と名付けている。そしてヘンリー・ローランドの回折格子やプランクの量子定数の発見やハイデガー(916夜)の現存在分析や、多くのすぐれた絵画や芸能が、この「ものものしさ」(シンギネス)から生まれたと推理する。

まさに、そうなのだ。ぼくも、ずっとそう思ってきた。“thing knowledge”はジャコメッティ(500夜)にもデュシャン(57夜)にも必要な知識だったのである。なぜなら、これらは「面影を獲得するための知識」であるからだ。実験装置とは科学的な面影を引き寄せるものだったのだ。

本書の第10章が「贈与」と銘打たれていることは、驚きだった。デービス・ベアードは本書をしめくくるにあたって、実験装置と科学思考が21世紀社会のりになるには、贈与の経済文化のほうへ参入するべきだと、説いたのである。

そこでまずはピエール・ブルデュー(1115夜)の助言にもとづいて、最も大事な「物知識」は独占・競争・利息の対象になるべきではないこと、次に、それゆえ“thing knowledge”の核心こそ、贈与交換に供れるべきであることを力説した。

著者は、“thing knowledge”は商品化を超える知識だと言いたいのである。その例として、本書ではMRI(磁気共鳴画像装置)を挙げて、ギブズ・リンギングという特徴的な画像性の意味にふれているのだが、これについてはあまりに詳細に立ち入ることになるので割愛する。関心のある諸君は、ぜひとも本書を手にとってほしい。

もうひとつ、本書が最後に淡々と主張していることがある。それは“thing knowledge”こそはわれわれの知財のなかで最も官能に富んだエロティックなものだろうということだ。エロティック・キャピタル(1490夜)とは「物のかたちをした知識」でもあったのである!

⊕ 物のかたちをした知識 ⊕

∈ 著者:デービス・ベアード

∈ 訳者:松浦俊輔

∈ 発行者:清水一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:ディグ(本文)/方英社(カバー・表紙・扉)

∈ 製本所:小泉製本

∈ 装幀:戸田ツトム

∈∈ 発行年:2005年9月5日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序文

∈ 1章 機器認識論

∈ 2章 模型―物を代理する

∈ 3章 動作知識

∈ 4章 カプセル化した知識

∈ 5章 機器革命

∈ 6章 物知識

∈ 7章 物の物々しさ

∈ 8章 技術と科学の間

∈ 9章 機器による客観性

∈ 10章 贈与

∈∈ 注

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 初出一覧

∈∈ 図表一覧

∈∈ 邦訳文献

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

デービス・ベアード

サウスカロライナ大学哲学科教授を経て、クラーク大学に所属(2017現在)。著書に『帰納的推論―未知のことの推論』(1992)、共編著に『ハインリヒ・ヘルツ―古典物理学者・近代哲学者』(1997、いずれも未邦訳)がある。父親は実験装置製造会社を経営していた。