霊山

集英社 2003

Gao Xingjian

Lingshan 2000

[訳]飯塚容

編集:池孝晃(綜合社)

装幀:木村裕治・本多悦子

中国初のノーベル文学賞の高行健が

1月4日に生まれていたことに暗合を感じて、

まことに奇妙な作品『霊山』を

2012年の1冊目にした。

しきりに人称を変化させる人物が、

猥雑な時空錯綜のポリフォニーを求めた

チャイニーズ・オデュッセイだ。

タオ感覚と禅味と浄土観とが交じっている。

ぼくは初読したとき、ああ、これは

新しい淮南子(えなんじ)だなと感じた。

このような母国彷徨なら、ぼくもそのうち、

陸奥と琉球の風土に試さなければならない。

2012年が明けても去年からの続きのようなもの、何かの「残念」や「無念」があいかわらず蟠っている。

このまま白河の関を越えて、かの50代の蕉翁のように陸奥をぼんやり辿ってみたい気分だけれど(安田登(1176夜)やエヴァレット・ブラウンはそれを実行しているが)、出無精のぼくの場合はそうもいかずに、ぐずぐずと平井俊栄訳の『般若経』や分析哲学の残光やカール・シュミットの政治神学やアンドリュー・パーカーの『眼の誕生』などを、ディスカバやヒスチャンやナショジオのCG的映像探訪のあいまに摘まみ読んでいた。

ま、これがぼくの例年通りの正月なのだ。チビ粟餅を焼いて一人で雑煮も食べた。地デジは紅白をはじめほとんど見なかったけれど、ふとチャンネルを合わした荒牧陽子の歌真似にうっときた。そうこうしていても、そろそろ今年最初の「千夜千冊」を書かなければならなくなってきた。年末に続いての「番外録」でもないだろうから(それはまた近々再開するが)、新年はやっぱり一度「連環篇」に戻したい。

そう思って『神仙幻想』『女のタオイスム』などに続くもので、かつ、ちょっとは新年にふさわしい何かをということで、年末から二、三の中国ものを考えていた。

ぼくはこの半年、中国の歴史の深さとその継続性、べらぼうな地理的な広さと自然の極端、とんでもない猥雑さ、混乱すれすれの多様性、論理にならない超矛盾力、いまだに活動しつづける遊牧思想、西欧にない表現性、数十年単位で失わない時代的緊張といった、中国独特の文明的起源や文化的変遷について考えてきた。

このこと、今日の中国での儒教・仏教・道教・共産党・資本主義の共存同知の理由だけを考えるだけでも、けっこうな難問なのだが、もっと不気味に重要なのは、現在の地球文明や地域文化の慌ただしい進捗のなかで、ひょっとして次のモデルになりうるのは、酸いも甘いも過剰も不足も憧憬も不満もまじえて、中国なのでないか(それ以外はアフリカと南米)と、つくづく思えることである。

中国にはたしてそういう本来と将来をめぐる可能性が寄り集まっているかどうか、それについてはまだ当分続きそうなぼくのアブダクティブな思索になりそうで、ここでは結論は急がないけれど、そういうアブダクションがあるからこそ「連環篇」をスキタイや匈奴やシルクロードのノマドに始めて魏晋南北朝をへて、やっとタオの歴史をふりかえるところまで持ってきたわけだった。

しかしこの正月は、そういう歴史的な連環に戻るのではなくて、いったん現代中国の著作でありながら、あたかも『淮南子』(えなんじ)のような古代このかたの香りを彷徨しているものを選びたいと思ってきた。

実はすぐに候補が浮かんでいた。

ひとつは、中国で初のノーベル文学賞をうけた高行健(ガオ・シンヂェン)の『霊山』で、これはまさに20世紀末の『淮南子』や『山海経』だった。こんな文学作品にはなかなかお眼にかかれない。いくぶん中国的なカフカ(64夜)やジョイス(999夜)を思わせるけれど、フォークナー(940夜)やマルケス(765夜)とも、ボルヘス(552夜)やエーコ(241夜)ともかなりちがっている。いや、莫言や残雪(597夜)とも、新世代SFともいうべき昌静の『女蝸の恋』や黄海の文明三部作の劈頭の一冊『鼠城記』などとも、まったくちがっている。

もうひとつは、姜戎(ジャン・ロン)の快作『神なるオオカミ』(講談社)で、こちらは文革時代に放下されてモンゴル平原に下った著者が、そこに太古からひそむ犬狼精神に出会い、そこに横溢する天空信仰と深い闇と戦闘性と遊牧性とを徹底的に掘り下げた異質の大長編だ。数年前に読んだ『トナカイ月』(147夜)とはまた別種の感興に包まれた。原始的で、凶暴で、そのくせきわめてスピリチュアルな衝撃なのだ。作者はいまだに公の場に姿をあらわしていないという、正体不明の作家で、まるで神なるオオカミなのである。

どちらもとんでもない作品で、日本ではまったく類似を見ないものだが、今年の“千夜新年”にふさわしいのは『霊山』のほうだろう。いや、去年の暮からそう思って「千夜千冊」担当の石黒壮明に漠然と予告していた。

『霊山』を選んだについては、いささか表面的なことになるのだが、もう二つの暗合がある。

ひとつは、「週刊ポスト」の連載「百辞百物百景」(concept Japan 100)の今年最初の写真が富士山で、ぼくはそれに「霊山」というタイトルを選んでいたことだ。これはちょうどいい。高行健の『霊山』は、癌の宣告をうけた男が未知の“霊山”を求めて中国南部の山野や町をめぐるという話なのである。霊山暗合だ。

さっそく元旦のコンビニに行って「ポスト」を買い求め、さてどんなページになっているかを見た(毎号送られてくるから、連載誌を店頭で買ったのは初めてだった)。あいかわらず巻末のハダカの女とグルメ・ページに挟まれてはいたが(笑)、今回の太田真三の雲上に広がる頂きを見せた富士の写真はなかなか美しい。ぼくのテキストでは、山部赤人の「天地(あまつち)の分かれし時ゆ 神さびて 駿河なる高く貴き布士(ふじ)の高嶺を 天の原 ふりさけ見れば云々」と、佐佐木信綱の「富士詣かへり来る日と産土(うぶすな)の森にぎはしき笑ひ声かな」を引いておいた。

むろん高行健が作品に出入りさせた中国の霊山は富士ではないが、仙境や浄土であることには変わりない。

もうひとつは、高行健が江西省南部で1940年の1月4日に生まれていたということだ。こちらはまさにたんなる暗合だけれど、こういうことは無視しないほうがいいというのが、ぼくのずっと以前からのコンティンジェンシーなのである。

さて、最初に言っておくが、『霊山』はそうとう風変わりな小説だ。誰もが読んでおもしろいかどうかは、わからない。少なくとも発表当時の中国ではちんぷんかんぷんだったらしい。

そもそも登場人物がいるようで、いない。時間があるようで、ない。とくに人称が多様に変位する。冒頭、「おまえが乗ったのは長距離バスだった」と始まるから、てっきり「おまえ」に対応する別の主人公がいるのかと思うと、そうではない。主人公がはなっから「尓」(ニンベンがつく=「おまえ」という意味)と呼ばれているわけなのだ。

その「おまえ」はバスを降りて石畳の烏伊(ウーイー)という町にいて、棗の木の車軸で動く手押し車や模様の入った青い頭巾をかぶる女たちを見ているだけである。なぜ、こんな町にいるかといえば、車中で乗り合わせた男から霊山の話を聞き、その出発点であるらしい烏伊になんとなく来てしまったからだった。そのことを、「私」(我)がまた別の地理と別の時間の中で描写している。

途中、突然に「彼女」(他=女ヘン)が出てくるのだが、この彼女の存在もどうもこの物語の進行時間とは関係がないらしい。よくよく読むと、「彼女」は「おまえ」が語り手になっている場面にしか出てこない。ということは、この「彼女」は「おまえ」に所属する想像力の中だけにいるようなのである。

話の基本は、そういう「おまえ」と、四川省や貴州の少数民族地区を訪ねて道士たちと会っている「私」(我)とが、交互に物語を語っているというふうに構成されている。

ところがもう少し進むと、どうも「おまえ」と「私」が同一の人格であるらしいことが見えてくる。そのうち「おまえ」と「私」が混在したり、「彼」(他)も交じってくる。

まったくもって人騒がせな人称使いなのである。

しかし、こんなふうにメタフィクショナルに人称を変化させるのは、ミハエル・バフチンやポール・ド・マンの影響のせいではなく、『ある男の聖書』や『母』などの先行作で高行健が試みていた得意手のひとつで、『霊山』ではそのような人称の二重化や多重化よりも、それによって「私」の限界を「おまえ」が担い、それゆえ「おまえ」のときだけ「彼女」が出現するようになって、それらをもって「私」がしだいに世界の彼方に向かっているということのほうが、根本的に問われていたのだった。

このことについてはあとでもう一度、とりあげる。

高行健は(以降、ガオと言うことにするが)、さっきも書いたように中国で初めてノーベル文学賞を受けた。2000年のことだ。けれども亡命作家なので、中国ではしばらく作品が発売されていなかった。台湾を除いて長らく発禁状態だった。

1989年の天安門事件のときに『逃亡』を発表して、みずからフランスへ亡命し、1997年にはフランス国籍を取得してしまったからだ。これでは中国政府は認めない。それならガオは追放されたか傷心したかで政治亡命をしたのかというと、作品をいろいろ読んでみると、必ずしもそうではない。ガオが自分が切り拓いていくべき中国語の文学に“何か”を懸けるための深い選択だったように思われる。“何か”というのは、ぼくの言葉でいえば「母国の想像力のもと」とでもいうものだ。

このようにガオが、中国語を母型とした言葉の世界に対して早くから異様に研ぎ澄ました感覚をもってきたこと、また中国的母国性に対して強い愛着を抱いていることは、二、三の作品を読めばすぐに伝わってくる。これって、まさにぼくが待望していた作家なのである。

このことはガオの屈折した時代的略歴からも窺える。

ガオは南部の田園に生まれたのち、1962年に北京の国語学院に入ってフランス語を学び、卒業後は中国国際書店の翻訳に従事した。

そこに文化大革命がおこって紅衛兵の活動に参加し、1971年からは五七幹部学校に入れられ、下放のために安徽省南部の山岳地帯の農村中学校で教師をした。

文革に詳しくない者には、この「五七幹部学校」や「下放」のことがわからないだろうから少しだけ説明しておくが(869夜参照)、文革はわれわれには想像がつかないほどに、中国の知識人や文芸人に対して決定的な衝撃と変更をもたらした。1962年の大連会議で“中間人物論”が取り沙汰され、2年後に毛沢東(188夜)が「文学・芸術に関する指示」をおこなって以来、知識人や文芸人や学生は革命に対して忠実な役割をはたさなければならないとされたのだ。

とくに1966年5月7日の毛沢東の指示書によって、「五七幹部学校」が各地に設立されると(全国で次から次へと1500校ほど)、そこに若い知識人や学生たちがどんどこ送りこまれたのである。もしもこれをネグレクトしたり拒否したりすれば、紅衛兵が片っ端からしょっぴいた。

毛沢東の五七指示は「軍隊は政治・軍事・文化を学び、生産活動をおこなうべきである」「労働者・農民・学生・機関幹部も同様の学習をするべきである」というもので、これにもとづいて幹部学校に放りこまれることが「下放」であり、そこからさらに農村部の実習に向かわされることを「上山下郷」(山村や偏狭の村に行く)と言った。

しかし、文革は「下放」や「下郷」を強いただけではなかった。かの有名な“中間人物論”に顕著なように、中国の表現活動すべてが次の「八つの黒い理論」によって批判されていた。「真実を描くこと」「リアリズムを広い道にすること」「リアリズムを深化させること」「題材を自由に決定すること」「中間人物を描くこと」「硝煙の臭いを漂わせること」「時代精神に融合すること」「マルクス・レーニン主義から離れること」(離典背道)が、こっぴどく叩かれたのだ。

これらはすべからく「離典背道」なのである。

1971年、ガオも五七幹部学校に下放され、しばらく労働に従事したのち、安徽省南部山岳地帯の農村中学校の教師をさせられた。きっと幾つものチャイニーズ・ディープを感得できたことだろう。その後、林彪が墜落死し(この年に日中国交が回復された)、紅衛兵の活動が弱まってきた1974年に北京に戻り、ふたたび翻訳作業に従事した。

それからは77年に中国作家協会対外連絡委員会で働き、79年には巴金の通訳としてフランスに行き、『パリの巴金』『寒夜の星空』を発表すると、79年に中国共産党に入党した。入党は毛沢東が死去し(1976)、四人組が逮捕され、すでに文革がすっかり終焉したあとだったが、ガオはなぜか共産党員として新中国の表現者に向かったのである。この文革以降の時期の文学を「新時期文学」などという。

こうして81年、北京人民芸術劇院の座付作家となると、奔放に小劇場活動や不条理演劇にとりくみ、『非常信号』『バイ停』など、それまでの中国演劇「戯劇」にまったく見られなかった実験性を発揮していった。演出はすべて林兆華だった。

『バス停』(『中国現代戯曲集』晩成書房、『現代中国短編集』平凡社ライブラリー)は、いつまで待っても来ないバスを待つ一群を描いたもので、あきらかにベケットの『ゴドーを待ちながら』(1067夜)を意識した作品だったが、ベケットとはちがって、その一群から「沈黙的人」が去り、それでもその場を立ち去れない人間の宿痾のようなものを描いていた。

しかしこれは気がはやりすぎたか、やりすぎだったようだ。当時の華国鋒や鄧小平らが牽引した新生中国の「清除精神汚染運動」に悖(もと)る荒誕派(不健全な演劇)だとみなされ、『バス停』は上演禁止になってしまったのだ。

中国の戯劇には、俳優の歌唱を重視する京劇などの伝統劇と日常的なセリフを中心にする話劇とがあるのだが、話劇はヨーロッパの現代劇や日本の新劇の影響によって確立していたせいで、ついついその先進性をとりこみがちだったのだ。そういう先進演劇は「新時期話劇」ともいわれ、いっときは評判もたったが、揶揄もされた。ガオはその先頭を切ったのである。

いささかはしゃぎすぎたのかもしれない。中国はまだ鈴木忠志や唐十郎や寺山修司を演じるには早すぎたのだ。

けれどもガオは怯んではいない。政府の仕打ちを恨んでもいない。むしろこれを機会に「自身の内なる中国」に向かっていった。そのころ医者から「タバコの喫いすぎで肺癌になっている」と警告されことも、ガオを内部宇宙に向かわせた。

そのため83年からは長江上流を初めとする各地の旅に出て、自分自身の人称にこだわらないエチュードをこつこつと綴り始めるようになった。それらはまったく読者を想定しいなかったものだと、ガオは振り返っている。それこそが『霊山』の下書きだった。

「内なる自身の中国」を求めた時期、ガオはしだいにタオや禅に惹かれ、神仙思想や仏教思想を大いに逍遥し、時空を特定しない物語をできるだけポリフォニック(多声的)に綴ることを試している。話劇『野人』『彼岸』『冥城』にそうした試みが準備されていた。

たとえば『野人』では、長江中流湖北省の神農架(シェンノジア)地区の歴史文化を背景に、生態学者が環境調査に赴いたという設定で、この地の風俗・習慣・俗謡・舞踏をとりこんだ舞台を上演した。『彼岸』では、河に見立てた「縄」をモチーフに此岸と彼岸にまたがる多面的な禅問答のような会話を展開させた。『冥城』では荘子(726夜)が妻の貞操を試す話を素材に、古典にひそむ「内なる自身」を追いかけた。

しかし、これでもガオは“過客”になりきれなかったようなのだ。87年にドイツとフランスから招聘されたのをきっかけに、翌年からはパリに住んで、さらに1989年に天安門事件がおこると『逃亡』を発表して、そのまま亡命して、フランス国籍を取得した。そして、それと入れ替わりのように発表されたのが、7年をかけて完成した『霊山』だったのである。

ざっと以上のような経緯で『霊山』が誕生したのだが、それにしてもこれを最初に読んだときは、一方でかなり戸惑わされ、他方でこんなに嬉しくなった小説は久々だったなと思ったものだった。

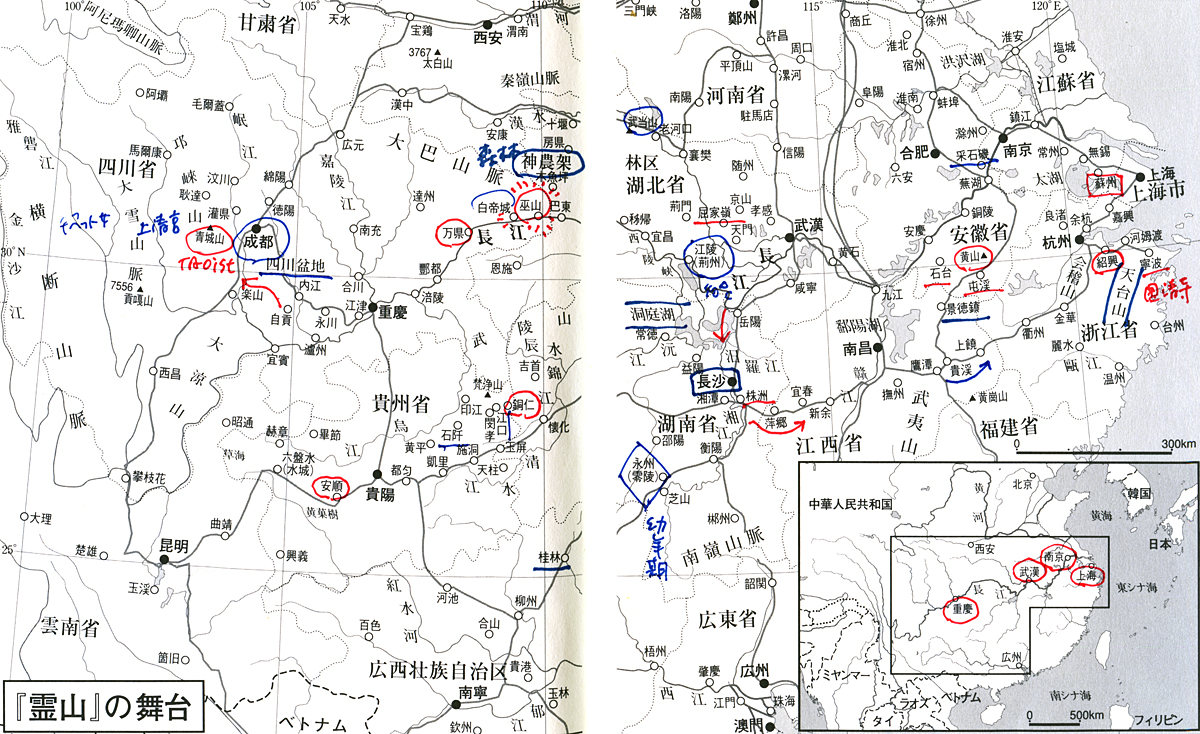

戸惑ったのは、プロットがないからではない(この小説にはまったく筋書きがない)。次から次に出てくる辺境めいた地名が地理的に確認できず、何度も本書の巻頭に付されている地図とにらめっこせざるをえなかったからで、他方、嬉しくなったのは、この作品こそぼくが求めてきた「母国の文芸的想像力」についての中国的アーキタイプを実験的にさぐったものだったからだ。

それは、折口信夫(143夜)のように言霊の想像力に照準を定めたものではない。だから、ここには民俗学はない。また、白川静(987夜)のように絶対王による呪能の変化を明かしたものでもない。だから、ここには明快な「解読」がない。一方、マルケスのように失われた民族性に想像的氾濫をおこさせようというものでも、エーコのようにリンガ・フランカを追求したものでもない。だから、ここには革命性や普遍性をめぐる渦はない。ガオが試みたのは、ひたすらタオイズムやチャイニーズ・ブディズムの内奥で飛翔し、変容しつづける“想像力の生態”に出会おうというものなのだ。

その“想像力の生態”が面目躍如している場面を、ちょっとだけピックアップ(要約)しておく。そうでないと、ぼくが何を案内しているのか、見当がつかないだろうからだ。数字は本書のページ数をあらわす。

19‥「私」は青海チベット高原と四川盆地の中間地帯で、羌族たちが火に対する崇拝の名残りを息づかせているのを目にした。「彼」は焚き火の前で酒を持ち、口に入れる前に指を杯に浸し、炭火に向かって酒を弾きとばした。竈神に敬意を表し、方術の黒山法にまつわる呪文を唱えるのだった。

43‥講釈師が藍広殿に豚や牛や羊を生け贄にした祝宴の模様を話していた。「おまえ」は「彼女」を見て、本来ならば七七四十九日の行程で東公山のふもとでやるべき陳法通を口に出し、真君大帝の勅命がいま降りたかのようなそぶりをした。

53‥目の前の渡し場は「禹渡」と呼ばれていた。岸辺には十七個のオタマジャクシのような古代文字が刻まれていて、禹王の物語を伝えていた。その脇でこの町の二大爺(アルダーイエ)が話をしている。烏伊(ウーイー)の風物誌かと思っているうちに、太平天国軍の長髪賊の話や、西王母の青い鳥の話になっていた。

93‥「彼女」が来たわよと言うので、部屋の入口のほうを見ると、中年女と老婆があらわれて、小さな部屋に導いた。太上老君、光華大帝、観世音菩薩の牌が飾られ、「私」の生辰八字が問われた。巫女はゲップを激しくさせ、白狐星を放逐しなさいと言い、白い泡を吐くと白目をむいた。

101‥「おまえ」は李氏祖廟で、老人から扁額を指さされた。光宗耀祖という墨跡が見えた。けれども燭台と香炉を並べた供物台には赤い布が垂れさがり、五色の糸で「保民佑民」と、幔幕には「通天顕応」「霊岩士民供奉」とあった。

123‥「私」は烏江(ウージァン)の水源にあたる草海(ツァオハイ)の湖に辿り着いた。自然保護区管理センターに入ると、遠くからコンコンという音がした。主任の博士が「あれは鶴だ」と言うので、そこへ行こうとしているうちに、彜族(いぞく)の歌い手が村に案内してくれた。そこでは祭司の畢摩(ピーモー)が毛筆で写経をしている。何の経典かと聞くと葬儀用だという。畢摩は人間が赤ん坊の泣き声と賑やかな歓声で始まるのなら、死ぬにあたっても大騒ぎがなければならないと言った。「私」は四川省の鬼城で「巴国」のことを思い出している。

147‥ようやく安順に着いた。ザックのなかには赫章(ホーチャン)で仕入れた漢代の赤煉瓦の塊りが入っている。長距離バスで黄菓樹に行こうと決めて、龍宮(ロンコン)に立ち寄ったところ、「おまえ」は黒いうねりの中で白いウサギとなって、「彼女」と絡みあい、「私」の乳房に顔をうずめてアザラシになった。それは儺戯の仮面劇だった。

177‥天門関の巫術師が木匠坪(ムージャンピン)の使いをよこして、天羅女神の彫像制作を依頼してきた。使いは手付金のかわりにガチョウ一羽をぶらさげていた。老人は驚いた。観自在菩薩は生を司るけれど、天羅女神は死を呼んでくる。翌朝、村人が落鳳坡の市で正月用品を買うため、老人の家を通りかかったところ焦げ臭い匂いがしたので中を覗いてみると、老人は囲炉裏端で死んでいた。

203‥江口県から錦江の源流に向かって太平河をゆっくりさかのぼると、苗(ミャオ)族と土家(トゥージャ)族と漢族が雑居している盤渓(バンシー)の村を過ぎ、自然保護区に入った。黒湾河監視所の所長が「ここが五歩龍の王国なんだ」と言った。「私」は河の曲がり角あたりに出向き、日暮れになったので対岸に行こうと丸木橋を渡った。背後から天秤棒をもった女が「ねえ、蛇を買わない?」と声をかけてきた。

225‥崩れかけた塀の背後で、死んだ父親と母親と外祖母が嘱託の前に座って「私」の帰りを待っている。「私」はいま死人の世界の中にいることに気づいた。ぜひ母親に尋ねたかった。「ぼくと一緒に湘江で苫舟(とまぶね)に乗ったことがあるの?」。

245‥「彼女」はみごとな白蘭が咲く黒苗族の山村から来ていた。だから歌垣の河原に行って若者を誘う必要がない。蠱(こ)の関与からも自由なのだ。「私」はバッハを聞かせたいと思った。主事や龍女などの二四人の助手に守られた司祭の「祭鼓詞」が聞こえてきた。

297‥「彼」(他)は髪を肩まで伸ばして灰色の服とスベンを身につけていた。道士ではなく、道観に頼まれて薪拾いをしている修行の身にある者だった。鍋から湯を呑み、「小説月刊」を読んでいた。どんな修行をするのか聞いてみると、布団の下から石印本の『玄門日課』を取り出した。ここは青城山(チンチョン・シャン)だった。

303‥天台山のふもとの国清寺から県城に行くと、「彼」は代書屋の露店を出していた。「生意興隆四海に通じ、財源茂盛三江に達す」と赤い蝋髪に書いてある。料理をつつきながら話しあった。10歳の頃に父親に連れられ道観に預けられたのだが、土地改革があって道士になれず、政府命令で田舎に帰ったらしい。それでも風水と五雷指法と禹歩にやたら詳しく、観相術にも骨相術にもひどく通じていた。やがて北斗の神霊を呼ぶ歌をうたってくれた。

333‥昼頃、楚の懐王が夢で神女と交わったという巫山(ウーシャン)に着いた。ジーンズ姿の7、8人の若い男女がドラムとエレキギターで興じていたが、その傍らのクラフト紙には、巫山における舜や禹のこと、春秋の楚人のことに始まって巴東山の麸(ふすま)和尚のことまで、縷々記されていた。

357‥「おまえ」はぜひ房県の神農架(シェンノジア)に行ってみたい、あそこは野人がいるからと言った。「彼」は神農架で思った、ここはそもそも1949年の解放前までは無人帯だったのではないか。老人は「私」を座らせ、ここは周代の彭国で春秋時代に楚国に属したが、いずれ匪賊の支配を受け続けたのだと言った。きっと秘密結社の国になったのである。

381‥「彼」は紙包みの中から「暗黒伝」の歌詞を出した。「今日は吉日、天地が開く、皆の衆のお招き受けて、歌と太鼓を披露する。一、二、三、四、五、金、木、水、火、土」と始まる正真正銘の民謡だった。途中、「肩の荷物は歌の本、籠の中身は稀覯本(きこうぼん)、師匠はすでにお読みでしょうか。教えを請うためあなたのもとへ、こうして参上したのです」とあり、それに答えて「歌の種類は三百六十、あんたの荷物はどの歌だ? 本の種類は三万六千、あんたの本はどの本だ?」というふうになり、このあとついに「一冊、天に舞い上がり、おかげで生まれた七夕伝説。二冊目、海に飛んで行き、漁師が拾って怨歌をうたう。お寺に飛んだ三冊目、そこで和尚は経を読む。村に届いた四冊目、娘がうたう恋の歌。五冊目、飛んで田圃に落ちると、農夫がうたう仕事歌。六冊目こそが「暗黒伝」、師匠がうたう鎮魂歌」となっていく。そういう歌だった。

430‥平地に灰褐色の山並みが続いていて、その背後に龍虎山があった。「私」は年若い女道士に会い、上清宮に逗留した。なるほど張大千の老子像があった。

470‥「おまえ」はまだ山を登り続けていた。「おまえ」は「ここから崑崙山までどのくらいか」と聞いた。ああ、空に九つの太陽が現れたではないか。かすかに鐘と太鼓の音が聞こえてきた。「私」は夢からさめた。あたりは真っ暗で自分がどこにいるのかわからない。そのうち窓が見えてきた。昼間、国清寺に泊めてほしいと何度も頼んだのだ。四、五メートルもある金剛力士が降魔杵を振り上げた。屋根の両端には蒼龍がいて、中央の明鏡を守っていた。夜明けの暗い空はなんとも幻想的である。

こうした場面があれこれ出入りする途中、ガオの歴史観、言語観、人生観がちらちらと顔を覗かせるのである。

これでなんとなく、この奇っ怪な小説のニュアンスの一端が感じられたろうが、しかしガオはこれを誰かに読ませたくて書いたのではなかったというところが、実はシュルレアリスムとは異なった真骨頂なのである。

むろんもっと暗示的な創作的な秘密のヒントが綴られていないわけではない。ぼくが初読時にマーキングしていたのは、次のような箇所だった。

たとえば、335ページの「おまえは私の長々しい独白の聞き手、私の言葉に耳を傾ける私自身だ。おまえは私の影にすぎない。私自身であるおまえの言葉に耳を傾けるとき、私はおまえに彼女を作り出させた」という箇所などは、本書『霊山』のみならず『母』や『ある男の聖書』にも共通する、ガオ独特の人称論の秘密をあかしているところになっている。「彼女」は「おまえ」から派生した「私」の自己確証性なのである。

また376ページの「どうすれば透明で純粋な言語が見つかるのだろう」に始まる一連は、ガオの母国に深まる言語観をリプリゼンテーションしていると思えばいいだろう。

ガオが求めているのは、あきらかに「音声を伴い、途絶えることのない、メロディを上回る言語」であり、「文法の制約を超越して、主語と目的語の区別もなく、人称にもロジックにもとらわれない言語」なのである。

このような言語は、高貴と悪辣、苦悩と歓喜、寂寞と慰安、軽蔑と尊重、猜疑と驚愕、怯懦と勇気、献身と猥褻の、それぞれ両方を同時にあらわし、そしてかつ「突然の会得」や「永遠の理解不能」や「成り行きの本質」というものを深く象徴する。ガオはこういう“マザー”に賭けたのだ。

つまりはガオは、規則や定義にとらわれない「言い換え」のうちにこそ、古代に出生した母国の言語力を認めたかったのである。

そのことを言いあらわしているのが、484ページの次のような連打にあった。会稽山の禹り陵墓を訪れたとき、いまだ解読されていないトーテム文字を前に、「私」ことガオ自身が直観した連打である。

‥歴史は予言だとも、歴史は嘘だとも、歴史は鉄がぶつかりあう音だとも読める。また、歴史は捏ねた小麦粉であり、死体を包む布であり、骨董品なのである。しかも歴史は発汗剤でも、理念でも、経験でもあって、ひとつの証明なのである。あるいはそれを、歴史は比喩だ、歴史は堂々巡りだ、歴史はバラバラの真珠だ、と読んだっていいわけなのである!

ところで、最後に二つのことを付け加えておかなければならない。

ひとつ、翻訳ではわからなかったのだが、『霊山』の原著には句読点が著しく少ないらしいということだ。ただし、ジョイスの『ユリシーズ』(999夜参照)もベケットの『事の次第』もそういう手法がとられているし、野坂昭如(877夜)だってそれが得意なので、そのこと自体はめずらしくないのだが、ガオの場合は「意識の流れ」文学や「内的独白」文学のためにそうしたのではないようだ。この作品が「小説とはかぎらない」ことを示しておきたかったからなのである。

もうひとつ、この作品ではむろん霊山がどこにあったかなどということは、まったく説明されていないということだ。一応、最後の最後で「彼」の口から長衣の老人に「霊山はどこにあるのでしょうか」と聞かせているものの、老人は「河向こうだな」としか答えていない。

これだけならまるでカフカ(64夜)だが、ガオ・シンヂェンはむしろ「烏伊(ウーイー)から来ました」というほうに、この霊山の母性を暗示したかっただけだったろうと、ぼくには思える。このこと、ガオがパリではちょっと知られたアバンギャルドな水墨山水画家であるということに、大いに関係があると思われる。

これが新年早々の『霊山』案内である。

何かが伝わっただろうか。ぼくは今年もまた彷徨を続けるしかないようだ。それではガオ・シンヂェンが大好きな次のマントラ・タントラ・スートラを。観自~在菩薩、行深般若~波羅蜜多~時、照見五蘊皆空~、度~一切苦厄。舎利子~、色不~異空、空不~異色。色即是空~、空~即是~色‥。本年もよろしく。

『霊山』

著者:高行健

訳者:飯塚容

2003年10月29日 第1刷発行

発行所:株式会社 集英社

編集:水野寛(株式会社 綜合社)

装幀:木村裕治・本多悦子

装画:高行健 ‘LE VOL DE NUIT’ 1996

【著者情報】

高行健(ガオ・シンヂェン)

小説家・劇作家・画家。1940年、中国江西省生まれ。62年、北京外国語学院フランス語科卒業。文革中は山村で5年余りを過ごす。70年代末、モダニズム小説の作家として登場。のち演劇の分野に進出、脚光を浴びるが、不条理劇『バス停』(83年)で激しい批判にさらされた。その後、絵画に活路を見いだし、85年からヨーロッパ各地で個展が実現。87年末出国、翌年からパリに逗留。89年、パリで天安門事件を知り、『逃亡』(90年)を執筆、祖国を捨て、政治亡命者となる。以降、中国では全作品が発禁。97年、フランス国籍を取得。本書『霊山』(90年)、『ある男の聖書』(99年)を中心とした文学活動で2000年度ノーベル文学賞受賞。

【帯情報】