父の先見

老荘的世界

講談社学術文庫 1992

編集:布宮えつこ・井上四郎

装幀:代田奨

「形とは生の舎(いえ)、神とは生の制(とりしきり)」

ぼくには淮南王(わいなんおう)が自害したことへの惻隠(そくいん)の情ともいうべきものが、どこかにずっと蟠っていた。かつてはそんなことを思いもしなかったのに、それがいまや、遠く泪羅(べきら)の淵に身を投げた屈原(くつげん)の楚辞(そじ)が詠った「負の反逆幻想」とダブルイメージされている。

紀元前122年は漢の武帝の元狩元年にあたっていた。この年に淮南王に任ぜられていた劉安(りゅうあん)が謀反の罪に刺されて、自害した。淮南は淮河(わいが)の南方面の土地をさす。現在は安徽省の北部をいう。

淮南王劉安は当代きっての文芸主義者で、言語的にも思想的にも豊かな呪能性をもっていた。そのため王のもとに多くの学士や食客が集まり、淮南は華やかな文化に彩られた。ところがその淮南王劉安が悲劇の最期を迎えた。残されたのは『淮南子』(えなんじ)だけである。

「それ言(ことば)の口より出でしものは、よそ人に止むべからず」

『淮南子』はふつうは雑家(ざっか)の書物とみなされている。雑家は「諸子百家」のひとつに配されている。諸子百家は「儒家・道家・陰陽家・法家・名家・墨家・縦横家・雑家・農家・小説家」を数える。小説家を除いて「九流百家」などともいわれた。

そういう諸子百家の多様な思想が有名になったのは、漢代の劉向(りゅうきょう)・劉韵(りゅうきん)の父子がそれまでの“秘府の典籍”を分類してみせた『七略』によっていた。『七略』はいわば当時の“総合目次録”のようなもので、それまでの中国のリベラルアーツまるごとを書籍群のグルーピングによって分類し、総じては「輯略・六芸略・諸子略・詩賦略・兵書略・数術略・方技略」の7種がアーカイブされるべきことを示した。

なかで「諸子略」がしだいに注目され、これがやがて諸子百家と呼ばれるようになった。

雑家は、『漢書』芸文志では「儒家、墨家、名家、法家などの思想を兼ね合わせたもの」として位置付けされている。いわば「なんでもあり」にネジ巻き分類された諸学百般の代名詞なのである。それゆえ、かの呂不韋(りょふい)が「天地万物古今を完備した」と誇った『呂氏春秋』なども雑家に入っている。

つまり雑家は文字どおりのエンサイクロペディックなアーカイブの編集成果群を集めましたということであるのだが、その系譜をよく継ぎつつも、そこに楚の風土にもとづく価値観を大胆かつ慎重に加えてみせたのが、淮南王によってまとめられた『淮南子』だったのである。

「往古来今、これを宙といい、四方上下、これを宇という」

たしかに『淮南子』には、天文地理から神話伝説まで、政治論から処世術まで、みんな入っている。儒家・道家・法家のいずれの知識もまぜこぜの目で収集されている。

その一方で、『淮南子』には独特の編集感覚が満ちた。このことは読み始めれば、すぐ伝わってくる。とくに目立つのは、アーカイブの全容を巧みに道家の思想によって柔らかく統合しようとしていることで、そうすることによって、複雑多様な「事」(事象)を「道」(タオ)によっておしなべた。そう言っていいなら、全体に老荘思想と神仙タオイズムの気配が漂っていて、百科いちいちの詳細を伝えるというよりも、つねにメゾスコピックな言語風致でつないでみせたのだ。

ぼくは若い時分は、そうしたタオの“空気”の駆動体のようなものを『淮南子』を拾い読むたびに感得したものだった。

しかしやがて『淮南子』(えなんじ)の背後の奥行きにひそむ「楚の風土」の何たるかを知るに及んで、いや、待てよ、タオというも、神仙というも、巫祝というも、南方の言語術というも、これは『淮南子』をつくった淮南(わいなん)王の「楚への思い」が見えてこなければ何もわからないというふうに理解するようになったのだ。楚というのはむろん、あの楚国のことである。

「先に唱うる者は窮するの路(みち)、

後(おく)れて動く者は達するの原(もと)」

楚国とは、淮南の時代をさかのぼる数百年前からの、この土地の国俗(くにぶり)の総称をいう。そこは老子(1278夜)や屈原が生まれた国であって、かつまた孔子や墨子(817夜)が君子を求めて訪れた「風韻まつりごと」の地であった。その楚の国が『淮南子』の背景で動いている。

しかし上記に書いたように、当初のぼくには楚王と淮南王とは結ばれていなかった。『楚辞』と『淮南子』とはつながっていなかった。そこには数百年のへだたりがあったからだ。けれども、そのうち二つがだんだん重なってきた。そのきっかけを提供してくれたのが本書であった。

本書は『淮南子』をめぐる数少ない好著である。とくに淮南王の悲劇の淵源と『淮南子』にひそむ老荘的思考についての指摘において、先駆的な一冊だった。もとはサーラ叢書(平楽寺書店)として50年前の1959年に刊行された。

金谷治さんは東北における中国思想史研究の牙城を淡々と築いた人で、岩波文庫の『論語』『荘子』『孫子』『韓非子』の訳業をはじめ、老子、孟子、易、諸子百家、荻生徂徠にも造形が深い。『中国思想を考える』(中公新書)など、きっと初心者に恰好だ。

なお、すでに気づかれただろうけれど、日本では「淮南」 をワイナンと、『淮南子』をエナンジと読む。

「治国の道は、上に苛(きび)しき令なく、官に煩わしき治めなし」

あらためて説明しておきたい。淮河(わいが)が中国文化を南北に截然と分けてきた。「南船北馬」「南稲北麦」といった諺は淮河の北と南を明瞭に形容していたし、「北の華系文化」と「南の夷系文化」はまさに淮河によって大きく截然されてきた。

淮南の地は古くは春秋戦国期の呉や楚の土地だった。呉は海(黄海・東シナ海)を臨み、楚は河湖(淮河・長江・洞庭湖)を臨んだ。地理上でいうのなら、楚は淮河の上流と長江の中流とに挟まれていた。とくに洞庭湖を望む楚の国には、山河に育まれた神仙や巫祝の文化が横溢していた。けれどもそこは、中華の国々からみれば「礼教の外」であり、野蛮(南蛮=夷狄)の象徴でもあった。

そもそも中華文明というのは周の社会・制度・文化をいつも基軸モデルにおくことで、そのセンター性すなわち華夷秩序を保ってきた。歌謡や宗教の発生でいうのなら、周に伝わる古い歌謡が『詩経』となり、古い記録が儒教となった。その周の基軸モデルから見れば、楚の社会文化なんてものは(呉や燕もそうであるけれど)、たんなる辺境なのである。

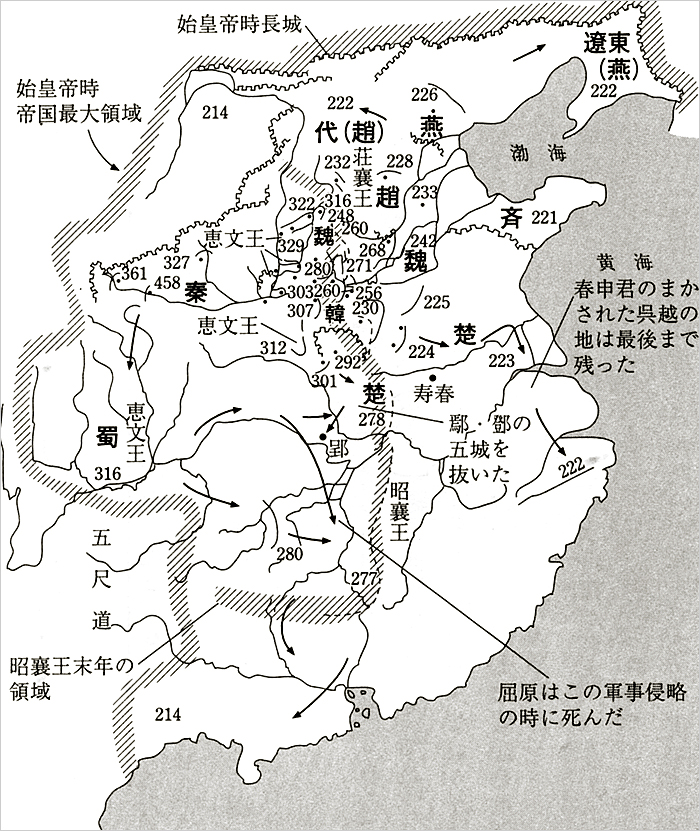

ところが、春秋時代になるとその楚がだんだん大きくなって、古代中国史は、北方や中原の諸侯が南方の楚が北に広がってくるのを抑える戦争に終始するようになっていった。戦国時代の戦争はほとんどが戦国六国と楚とのあいだの戦乱だったといっていい。

そうした楚の地にいつしか「楚辞」(そじ)が生まれた。楚辞は土地伝来のシャーマニックな巫歌の伝承にもとづき、それ以前の古代中国にはまったく見られなかった新しい文芸の異風をつくりあげた。それまでの北の『詩経』が集団的な楽歌だったとすれば、南の「楚辞」は屈原や宋玉や景差といった強烈な個性を育て、やがて滅びゆく楚風を偲ぶ「負の文芸」としての異色を極めたのである。

「法は義より生じ、義は衆適より生じ、衆適は人心に合うべし」

伝説によれば、楚王の先祖は黄帝の孫の喘頤(せんぎょく=両字ともに王ヘン)高陽氏から出自した。

その後裔が周の時代に荊(けい)の山に住み、柴の車に粗衣をまとって山野を渉り歩いているうち周室に仕える者が出て、その3世目が熊繹(ゆうえき)として周の成王から子爵に封ぜられた。

以来、楚王は代々「熊」の文字を名につけるようになっていく。わが国のアイヌやマタギ同様に、かれらが熊のトーテムを信仰していたことはあきらかだ。

その後、楚は熊通の頃に勢力をのばして中原に進出するようになったのだが、その地位を認められず、熊通は勝手に武王を名のった。以来、文王・成王・荘王とへて、荘王のときに国力を養って洛陽に迫り、楚王が天下を奪う志しがあることを示した。この荘王の野望については「三年鳴かず、鳴かばまさに人を驚かさん」(鳴かずとばず)の有名な話になっている。

が、荘王が周を軽視したことは、かえって中原の諸国たちを連携させ、ここに「尊王攘夷」(周を守って夷狄を撃つ)の気運を生じさせた。案の定、3代のちの平王と昭王は呉に攻められて、都を丹陽に移した。昭王は孔子を招聘しようとした楚王としても知られる。

それでもやがて楚は勢力を盛り返した。こうして春秋時代も200年ほどたつと、諸国が覇権を争うなかに楚も力づくで割って入るようになり、まずは斉・晋と争った。その斉の威王や宣王の時代、都の臨輜(りんし=輜はサンズイ)の稷門の館に千人をこえる学士が集まったのが、諸子百家の黄金時代だったわけである。

つづく戦国時代には、楚は西の秦、東の斉、さらには韓・魏・趙・燕とも争った。そして、楚はついに戦国七国のうちの大国、秦と斉と並ぶに至る。しかし景気や成長なんて、いつまでも続くわけはない。その後の天下の形勢は、趙の蘇秦や張儀による合従と連衡を組み立てた巧妙な策が功を奏し、しだいに秦に有利な政治状況を現出させたため、楚は傾国の危殆の色を濃くせざるをえなくなっていく。

「先王の制(さだめ)も宜しからざればこれを廃す、

末世の事も善ければこれを著(あら)わす」

楚の窮状は亡国の憂き目の様相を呈してきた。懐王はなんとかこの苦境を凌ごうとするが、どうにもうまくない。ここに登場してきたのが屈原だったのである。

屈原は、孤立無援となった楚が存続するには六国が同盟して秦に当たるよりほかはないと懐王に提言するのだが、なかなか受容されない。それどころか、側近たちの讒言も加わって2度にわたって放流された。懐王が秦に捕らえられて客死したのちに次王となった頃攘王(けいじょうおう)のときは、江南に流されて9年もの流浪を強いられた(実際に9年間だったかどうかはわからない)。

こうして屈原は公憤に震え、義憤に怒り、私憤に悶えて、ついに洞庭湖のほとりの泪羅(べきら)の淵に身を投げ、悲劇の生涯を了える。紀元前278年あたりのことだったと推測されている。泪羅はいまなお湖南省長沙にある。

その屈原が祖国を思い、万感無念の裡に綴ったのが、楚辞文芸の傑作中の傑作『離騒』(りそう)だった。いまは詳しいことは書かないが、『離騒』は375句におよぶ長編詩で、すべての漢詩の半分はここに始まったとも思える特異な技巧と壮絶な内容を湛えている(漢詩のもう半分は『詩経』に始まった)。

ちなみに『離騒』の前半は、屈原が自叙伝ふうに出自や学知を詠い、その後は王を扶(たす)けて理想を求めたにもかかわらず、讒言のために失脚したことを嘆じる。そのうえで、王また当初の約束を忘れてしまった以上、いまや自分の心を知る者はどこにもいないという悲憤を訴える。

後半では、こうとなってはいっそ現世を越えて天地の果てまで遍歴し、新たな理念の理解に達しようとするのだが、その希いすらもはや叶わないことを知る。まるでバニヤンの『天路歴程』の一千年の先読みなのである。そこでいったん現世を見つめなおすのだが、時代が汚辱にまみれている以上はもはや祖国をも捨てざるをえないと決意する、しかし屈原という男、決して望郷の念も捨てられず、ついに死をもって祖国に殉ずるほかないことを、みずから歌い切ったまま楚辞を了えていく。だいたい、こういうふうになっている。

「かの一事に徹し、一辞に察し、一枝に審(あき)らかなるは、

曲説すべきも未だ広く応ずべからず」

屈原が泪羅に身を投じたのち、楚はあっけなく滅亡し、50年後には秦の始皇帝による中国統一になる(前221)。

その秦もわずか十数年で滅んでしまうと(前206)、時代は漢帝国の世になって、その武帝のときに淮南の王の劉安が「離騒についての解説」を頼まれるのである。

なぜ武帝は、辺境の淮南王が楚辞の伝承の意味を紐解くことを期待したのだろうか。この謎、ちょっと難しそうであるが、ここには大事な暗合がある。実は楚には「莫敖」(ばくごう)という重要官職があり、そこが国家祭祀を司っていたのだが、屈原の一族である屈氏がその職掌を担っていたのだった。

楚辞とは、その莫敖が操っていた言霊技能の発露でもあったのである。淮南王とその膝下(しっか)にある者たちは、この格別な技能を継承した。

しかしながら、それほど特異な才能を保持していた淮南王の劉安が、それならなぜ、自害せざるをえないほどの運命を背負ったのか。また、劉安が多くの者を集めて『淮南子』をタオの香りに満ちた編集で満たす気になったのは、なぜなのか。そこには劉の一族の驚くべき悲劇があったのである。かんたんに経緯をのべておく。

「外は内を滑(みだ)さざれば、性はその宜しきを得られ、

性はその和を動かさせれば、徳はその位に安んずる」

最初の淮南王は劉長といった。漢王朝を開いた高祖劉邦の子だった。だから恵帝や文帝は兄弟にあたっている。しかし、兄弟とは異なり、劉長の母は彼を産み落とすとほどなく悶々のうちに自殺した。

なぜ、そんなことになったのか。紀元前199年、高祖は天下統一の3年後、韓王信の反乱を破っての帰途、趙の国に立ち寄った。趙王の張敖(ちょうごう)はこの粗暴きわまりない皇帝を礼を尽くして迎え、夜な夜な美女をあてがってその好色を充血させた。その一人が身ごもった。そこで生まれた嬰児が劉長なのである。

母は高祖に皇帝の子を産んだことを告げたものの無視された。あまつさえ皇帝夫人の呂后や側近の審食其(しんいき=辟陽侯)からも睨まれ、疎(うと)まれた。母はどこにもその憂愁を伝えられない情けない気持ちのまま、ついに自殺して果てた。

残された劉長は忌しい呂后を仮の母として宮中で育てられていく。やがて高祖はこの少年を淮南の地に送り、厲王とした。稚(いとけな)い王だった。高祖が亡くなり、次の恵帝、その次の文帝になったとき、厲王(れいおう)劉長は20歳の若者になっていた。

任侠を好む力自慢の青年である。血も騒ぐ。母の非業の死が忘れられない青年に、宮中に参内する時期がやってきた。青年はひそかに袖にしのばせた鉄槌(かなづち)をもって、母を自殺に追いやった辟陽侯審食其をその場に打ち殺す。列侯の一人を殺したのだからお咎めがあって当然だったが、兄の文帝はこれを許した。

これで劉長はいささか図に乗った。淮南に戻るとさっそく漢の法律を無視し、自身で法をつくり、亡命者や遊侠の徒を集めてさかんに匿(かくま)った。そればかりか前174年には漢室への謀反を企てた。陰謀はすぐに露見した。文帝は弟を棄市(死刑)とするのは忍びなく、やむなく四川の奥地に流すことにした。

しかし矜持の高い厲王はそこで食事を断って餓死を選ぶ。母についで子もまた非業の死を選んだのだ。

こうして残されたのが3人の子で、そのうちの長男の劉安が淮南王を継ぐことになる。

「死生を以て一つの化となし、万物を以て一つの方(たぐい)となし、

精を太清の本(もと)に同(あ)わせて、

勿区(こっく)の旁(かたわら)に遊ぶべし」

新たに淮南王となった劉安は、父と異なって書を好み、琴絃を愛し、学士を敬愛して、みずから文章をよくする者だった。とくに淮南の地の周辺に育まれた伝承文化に関心をもって、たとえば方術の士を多数招いたりもした。このとき楚辞のあらかたに格別の愛着をもったのだと思われる。

文帝が死に景帝が立ち、次の武帝が18歳で即位したとき、劉安は40歳になっていた。すでにいつかの著作をものしていた淮南王は、好奇心旺盛な武帝にその一部を献呈する。武帝も従叔父から贈られた南方の世界観にけっこうな興味をもった。礼状は側近の司馬相如に推敲させて、それなりの敬意を表した。

そこであるとき、武帝は淮南王に「離騒伝」を書くように所望した。屈原の楚辞の難解きわまりない長編詩『離騒』を解説しなさいというのだ。王はたちまちこれを著して武帝に示した、と『漢書』は伝えている。実際にどういうふうなことが説明されたのかは憶測するしかないのだが、本書では游国恩の説が紹介されていて、宇宙観念・神仙観念・神怪観念・歴史観念を組み合わせて解説したのだろうというふうになっている。

おそらくは王自身が「離騒伝」を書いたのではないだろう。なぜなら淮南王は当時すでに数千人の賓客学士食客を集めて、かつての諸子百家の日々を髣髴とさせる「稷下(しょっか)の学」めいた気風をたのしんでいたのだから、王が何かを求めればたちまち多くのライターたちがかなり専門的な文章化をもたらしたはずなのだ。「八公」と呼ばれた8人の高才たちを筆頭に、そのほか「諸儒大山・小山の徒」たちが王を慕ってずらりとバック・エディティング・コーラスを支えていたからだ。楚辞の解釈などおちゃのこさいさいだったはずである。

王もまた、かれら賓客学士食客の知力と風情を大いに好んだ。そこで、それぞれが力を併せて古今の知を集めることを命じた。淮南独特のアーカイブ編集である。こうして淮南王のもとで『淮南子』への取り組みが始まったのである。

「嗜欲(しよく)は人の気をして越(ち)らさしめ、

好憎は人の心をして労(つか)れしむ」

ところが、このあとから雲行きが怪しくなってくる。まず二人の王子が仲違いした。

ついで食客八公の一人の雷被(らいひ)が淮南を去って、淮南の政治の乱れを吹聴した。そのため中央から次々に見張り役が送られ、淮南の重臣となっていった。かれらはことごとく淮南を過小評価した。

そのほかいろいろなことが重なり、淮南王としては中央と対立せざるをえなくなり、王自身も謀反をおこす決断にまで追いこまれていった。

しかし、こんな消極的な謀反がうまくいくはずがない。淮南王の“計画”はたちまち漢室に察知され、行き場を失った劉安は自殺する。謀反に加わったとされた者たちもみな死罪に処せられ、淮南の国は没収されてしまったのである。

劉長母子が自害し、餓死していった宿命が、ここに三代にわたって踏襲されたような恐るべき結末だった。

「万物は玄同妙合して、非もなく是もなし。

化育は玄燿妙光して、生ずるとも死すが如し」

淮南王が命じた『淮南子』はその後も執筆や編集が進んだ。恐るべき悲劇によって死没した王ではあったのに、『淮南子』はあたかも王の直下の指導にもとづくように、進捗していったのだ。

いやいや、それだけではなかった。そのうち、淮南王は謀反によって自死したのではなく、天に昇って仙人になったのだという感懐が淮南の世人のあいだに沸き上がっていくようになった。

このことこそ驚くべきことである。わが国の早良親王や菅原道真の例にみられるような、いわゆる怨霊観念によるものではなかった。めっぽう陽気な昇仙幻想なのである。

この噂はのちの後漢の王充の『論衡』にも綴られた。「淮南王は食客を好んだので、道士や方士が次々に集まり、奇方異術の蘊蓄をかたむけ、王またそれを会得して道(タオ)を悟り、家族もろともに昇仙していった」というふうに。

むろん王充はこんな話を信じていたのではない。けれども、そんな昇仙譚が後漢の時代に伝わるほどに、死後の淮南王については神仙めく噂が付きまとっていたということである。実際にも、干宝の『捜神記』にも葛洪の『神仙伝』にも、八公の手引きによって淮南王が羽化登仙した不思議な経緯がまことしやかに綴られている。

これが何を意味しているかといえば、『淮南子』の執筆編集にもそうした神仙陰陽道を加味したミスティック・モードが次々に付与されたということなのだ。が、そこでは、たんに陽気な仙人が仕立てられただけではなかったのである。

「百家の言(ことば)の指奏(いみ)は相い反するとも、

その道に合うことは一しきりなり」

いまに残る『淮南子』はいろいろ散失があって21篇になっている。それでもまことにエンサイクロペディックだ。次のように構成される。

1=原道(根本を問う)、2=俶真(めでたい真理)、3=天文、4=地形、5=時則(時の問題)、6=覧冥(見えざるものについて)、7=精神、8=本経(大本の意味)、9=主術(人生と政治)、10=繆称(誤謬論)、11=斉俗(世俗同化論)、12=道応(タオについて)、13=氾論(広く論じること)、14=詮言(要点の言葉)、15=兵略、16=説山(エピソードいろいろA)、17=説林(エピソードいろいろB)、18=人間(処世とは何か)、19=修務(人としてのありかた)、20=泰族(大いなる帰結へ)、21=要略(まとめ)。

これらの中身を今夜はいちいち説明はしないけれど、その大略は21=要略でわかる。その冒頭に、こう書いてある。「道を言いて事を言わざれば世とともに浮沈するなく、事を言いて道を言わざれば化と与(とも)に游息することなし」というふうに。

深遠な道(タオ)を述べながら現実の事を言わなければ、世俗とともに生活することなどできないし、現実の事ばかり述べて深遠な道(タオ)を語らなければ、自然とともに遊び息(いこ)うことはできない。そういう主旨で編集したというのだ。

これは、ずばり荘子(726夜)の「逍遥遊」の思惟そのものであり、「斉物」の考え方そのものだ。1=原道で次のように言っているのは、さらに老荘的世界観そのものだった。

「道は、これを植(た)つれば天地に塞がり、これを横たうれば四海に弥(わた)り、これを窮まりなく施(もち)うるとも朝夕盛衰するところなし。これを舒(の)ぶれば六合(=四方上下)に幎(おお)い、これを巻けば一握りにも盈(み)たず。約(つづま)やかにして而も能(よ)く張り、幽(くら)くして而も能く明らかに、弱くして而も能く強く、柔にして而も能く剛なり。これ、甚だ悼にして潤、甚だ繊にして微なり」。

聖人は点に法(のっと)り情に順(したが)い、

俗に拘(こだ)わらず人に誘われず」

これであらかたの謎が少しは解けていくにちがいない。

淮南王劉安その人が『淮南子』のコンポジションであり、すべての意味を逆襲する編集構造そのものであって、またタオ・ディスコースの人そのもので、また門下が多様なエクリチュールそのものだったのである。そこに老荘も楚辞も、淮南王の生きざまそのままに脈動し、また意図的に突起していたのだった。

このことは、次のように見ればもうすこしよくわかる。劉安が壮年に向かうとき、武帝の漢帝国にはいよいよ「華夷秩序」のセンタリングが驀進しはじめていた。そこではセントラル・チャイニーズというものの根本発動が試されつつあったのだ。その中央から見れば、淮河の中南にある淮南は武帝にとっての最大の辺境国のひとつにすぎなかった。

そこで当初の武帝は、中華大陸のいろいろな地域に、もしも自分(=漢帝国)が参照し、必要ならば略奪したってかまわないような根本発動のエンジンが残っているのなら、これをことごとく自前にしようと思ったわけである。それゆえ西域からも匈奴からも、淮南からも朝鮮半島からも、エンジン候補のあれこれを提供させた。いっとき淮南王に屈原の楚辞にひそむ未知のエンジンの解読を求めたのは、そのためだった。

しかし漢の帝国の形ができあがるにつれ、武帝はこれらのエンジンを取り込む面倒を感じ始めたのだったろう。国家経営からすると、辺境各地の特異なエンジンの適用をいちいち組み立てようとするのは、コストもかかりすぎるのだ。

それよりも第1には、中央からの「制度設計」をゆきわたらせさえすれば、これらのエンジンなど相手側が適当にアプリをしてくれる。それには優秀な役人をふやして送りこめばよかった。また第2には、辺境の人材をそのままとりこんでしまえば(アメリカの移民政策のように)、そのもともと国々の由縁や由緒などどうでもよくなった。そして第3に、何にもまして儒教を拡張し、これに周辺の多様な思想をとりこんでしまえばいいだけなのである。

これが武帝の古代帝国主義政策である。ということは、ここにおいて中央と辺境ははっきり切断されたわけである。辺境は見捨てられたのだ。では、それで淮南王はどうしたのか。

「われのいわゆる天下を有(たも)つとは、自得するのみ。

いわゆる自得とはその身を全くするものなり。

その身を全くすれば道と一つたり」

淮南王は武帝の制度設計に抗したのである。制度に対するに衆智をもって対抗したのだ。

そのため一方では「積力衆智」「無為自然」「万物一如」をもって、そのエンサイクロペディックな思想の記述を柔軟にしていった。これが『淮南子』のまぜこぜ加減の按配になっている。その他方では、自分たちが生まれ育ってきた背後の“歴史言語マザー”の特異性を持ち出した。

ここで“マザー”というのは、老子や屈原の時代の古法を用いた観念技術的なコンセプトと、それをいかして古詩を詠じる表象技能的なフレーズとを、祖国や母国のために組み上げていく“母型構造”のことをいう。“楚≒淮南マトリックス”とでもいうものだ。

このような“マザー”によって淮南王は何をしたかというに、遠い楚の文化を背景に、淮南の地に来し方行く末のための歴史文化と言語表現の再編集が可能であるのか、問うたわけである。

『淮南子』は、その柔軟記述と特異マザーの関係について、こんなふうに説明をしている。「縮約できていながらも張り、漠然としているのに明快で、弱そうに見えて実は強靭な、つまりは柔にしてしかも剛であるような内実」を構成表現することこそ、この『淮南子』という試みの最も重要な目的なのである、と。

しかしながら、すでに述べてきたように、それらのすべてが間に合わなかったのである。いっさいは挫折した。淮南王は謀反の罪に問われ、志し半ばで悲劇の王になった。

けれどもその意図の大半は、いまなお『淮南子』そのものによって語り継がれることにもなったはずである。このことをこそ、今夜は言っておきたかった。

「内に道術を修めて、外に神祇を飾らず、

耳目の宜しきを知らずして、精神の和に遊ぶ」

講談社学術文庫

『淮南子の思想』

著者:金谷治

1992年2月10日 発行

発行者:野間佐和子

発行所:株式会社講談社

装幀:代田奨・蟹江征治

【目次情報】

「学術文庫」版まえがき

はしがき

第一部 淮南王物語

第一章 淮南王とその時代

1 宿命的な誕生

2 好文の王

3 食客

4 謀反

第二章 仙人になった淮南王

1 登仙

2 鴻宝万畢の書

第二部 淮南王の書

第一章 淮南子二十一篇

1 淮南子の歴史

2 淮南子の内容

第二章 老荘的統一

1 要略 ―多様と統一

2 さまざまな立場

3 神話伝説

4 道とは何か

5 自然と人事 ―無為と有為

6 政治

7 処世と養生

8 老荘的統一 ―真人と聖人

むすび

解説 楠山春樹

索引

【著者情報】

金谷治(かなや おさむ)

1920年、三重県に生まれる。東北帝国大学法文学部支那哲学科卒業。旧制弘前高校講師、東北大学文学部助教授、教授をへて、現在、東北大学名誉教授、追手門学院大学名誉教授。文学博士。著書に『秦漢思想史研究』『管子の研究』『古文尚書』『死と運命』『諸子百家』など、訳注書に『論語』『孫子』『老子』『荘子』『荻生徂徠集』など。学術文庫に『孔子』がある。