アレゴリー

ある象徴的モードの理論

白水社(高山宏セレクション:異貌の人文学) 2017

Angus Fletcher

Allegory―Theory of a Symbolic Mode 1964

[訳]伊藤誓

編集:藤原義也 協力:高山宏・井出弘之

装幀:山田英春

各所に暗雲垂れこめたまま今年が閉じる。絶不調の体をみんなに扶けられハァハァのたうちまわり、予想以上に多忙だった一年をふりかえってもみたいけれど、まだやることがある。僅かな隙間を裂きイカして、今年最後の千夜千冊を突っ込みたい。いや、ハラワタからもぞもぞ何かを取り出したい。

そうは思ってはいたのだが、なかなかそのきっかけを掴めなかった。5日前は近江にいた。末木文美士さん(1802夜)に天台本覚の話をしてもらい、三井寺と石山寺の寺僧による聲明(しょうみょう)の違いを堪能し、近江ARSのメンバーと活動軌跡を交わしあい、行き帰りの新幹線では千夜エディション来年新春用の『昭和の作家力』の入稿ゲラを完成させていた。

3日前は卒寿を迎えた杉浦康平さん(981夜)と久々に長電話を歓しんだ。そばで和泉佳奈子が録音していた。90歳の杉浦さんは深く冴えていた。2日前にテレビマンユニオン制作のNHK番組「60年代のサブカルチャー」の収録をplanBでしているとき、そうだ、懸案のアンガス・フレッチャーの『アレゴリー』(白水社)でいこうと決めた。親しい諸君のために、ちょっと難解だけれどもゼッタイに見逃せないアレゴリーの意義をどうしても伝えておきたいからだ。アレゴリーはぼくが青年期から継続してきた編集力の主要エンジンなのである。けれどもこんな状態で書けるかどうか。

国立劇場での座談会に手を入れ、角川武蔵野ミュージアムの「館長通信」の50回目の原稿を書きながら、オリンピック問題で拘置されたままになっている角川歴彦(元)会長の去就がさてどんな結末や次世代カドカワに影響をもたらすのか、いささか案じていた。このところ、何かの不祥事やコンプラ事件がおこると、当事者はプツンと世間から放逐されてしまうようだが、このギロチンまがいの幕の下ろし方はかなり異常な流行である。ぼくはできることならピエール瀧とも東出昌大とも会ってみたい。

昨日は仕事収めの「本どこ屋」。溜まったり乱れたりした本たちの配架と1年で埃りを被った本棚のお身拭いだ。E&Mのスタッフと編集学校の有志が獅子奮迅である。

途中できれいに片付いた書斎で、少しフレッチャーを読みなおし、メモをとった。後藤由加里が静止カメラで狙い、林朝恵が動画をまわしていた。二人はガイジンを各種教育機関にアサインする会社の同僚だが、1年半ほど前から編集学校のドキュメントを撮り、ぼくの動向を追っている。

夜になってかわいいスタッフたちが次々に年末の挨拶にきた。一人ずつと少しずつ話を交わしていると、かれらの表情の力にこちらの気分がついつい同期する。7~8人のオーラを貰って、みんなが帰っていって、フーッ。やっと一服である。佐々木千佳がケアしてくれた。帰途は寺平がアコードで駒沢公園通りをお喋りしながら運転する。

29日。今日は夕刻から太田香保主宰の「成仏音楽会」に顔を出す。宮坂千穂・福澤美穂子・太田はピアノでグリーグ、ドビュッシー、ショパン、バルトーク、ベートーヴェンを、松永真由美はフォーレとピアソラの《リベルタンゴ》をチェロで(上杉公志がピアノ伴奏)、一番若い梅澤光由はジャズとポップスをグルーヴしながら巧みに3曲弾いた。パチパチパチ。「どうもありがとう、成仏できた? ぼくはこれからアレゴリーについての千夜を書くよ」と言って、さっき別れた。そうは言ったものの、まだどう書くかは決めていない。

実はアレゴリーについては、685夜にルドルフ・ウィトカウアーの『アレゴリーとシンボル』(平凡社)を採り上げた。1977年に書かれたヴァールブルク・コレクションの一冊だ。イコノロジー(図像学)が証すシンボリック・アレゴリーをキリスト教絵画の例で楚々と解説していた。とくにギョッとするような本ではないが、基礎的なアレゴリーの解説にはなっていた。

あの本を千夜千冊したのは2002年の12月20日だった。やはり年が押し詰まってからアレゴリーの本を選んだのだった。なんだか年の瀬とともにアレゴリーを話題にしたくなる癖がぼくにあるようで妙な気分だが、そうかもしれないし、そういうことではないかもしれない。

残念ながらアレゴリー(寓意)という用語は、いまだに誤解・誤用されているか、ひどく過小評価のまま放置されているか、もしくは美術史の抽斗(ひきだし)で古い色鉛筆セットのようにくすぶっている概念だ。

辞書や百科事典や美術用語事典では、しばしば「抽象的な事柄を具体的な表現にすること」「他の物事にかこつけて、それとなくある意味をほのめかすこと」などと説明されていることが多いけれど、そんなことは言葉や絵をつかえば必ずおこることで、アレゴリーの当意ではない。比喩や準(なぞ)らえとの区別もついていない。アレゴリーは洞窟画や母音子音の出現以来、われわれの表現とコミュニケーションの最も深いところではたらいている編集的表現作用なのである。たんなる美術史の概念でもない。

それが狭い意図で説明されてしまうようになったのはヴァニタス(vanitas)による。16世紀から17世紀にかけてフランドルやネーデルランドで描かれた絵がヴァニタスで、「寓意画」とか「寓意をともなう静物画」とよばれた。絵の中に白い骸骨を描いて「空しさ」をあらわし、金色のコインを描いて「富貴」をあらわし、傾いた天秤を添えて「正義」をあらわした。

それはそうでもかまわないのだが、これらはアレゴリーの一部の道具立てではあったとしても、ここからアレゴリーの本来の意図はほぼ引き出せない。かえって狭いものになる。これらはアトリビュート(attribute)なのである。絵の中の人物があらわす特徴を持ち物や衣裳や置物によって暗示をしておく記号なのだ。

こんな見方をしていては、アレゴリーの意図はいつまでたっても把握はできない。もっと一挙に広げ、もっと大胆に深めなくてならない、

そこでアンガス・フレッチャーが一肌脱いだ。アレゴリーにはあらゆる発想や思考の媒介になっている「方法の秘密」が担われているというのが、フレッチャーの本書のメッセージなのである。噂もちきりの高山宏(442夜)セレクション「異貌の人文学」に組み込まれたことで注目度の察しがつくように、衝撃的な内実が証されている。

寓意画にもとづくのではなく、うんと根本的なところから軌道を大きく変えて説明しておきたい。結論から先にいうと、アレゴリーはコンティンジェンシー(別様の可能性)の切り札なのである。

語源から本来の意義をただしておこう。アレゴリー(allegory)はギリシア語の“allos”(他)と“agoreueim”(話す)がつながって出来上がったアレーゴリアが、古典ローマ期以降にラテン化した言葉だった。では、なぜアレーゴリアにおいて“agoreueim”(話す)に“allos”(他)がくっついたのか。そこがイミシンだ。これはたんに「他と話す」とか「他人と話す」ということではなくて、「他の話し方を試みる」ということ、もっと端的には「別の話し方にする」という意味をもつ。まず、そう思われたい。

ただし早とちりをしてはいけない。「他の話し方」あるいは「別の話し方」をするといっても、「いやいや、いま言ったのはそうではなくてさ、ほんとうはこれこれしかじかということなんだよ、わかる?」というのではない。そういうふうに言い直せばいいというのではない。そうではなくて、もともとのアレゴリカル・センテンスやアレゴリカル・フレーズには、「他の話し方」や「別の話し方」が混在もしくは内示されている、もしくはコンティンジェントに含有されているということなのだ。コンティンジェントにというのは「あらかじめ」ということだ。つまり、アレゴリーには「別様の可能性」が秘められているということなのだ。

これは編集思想にとってすこぶる重大なヒントをもたらしている。アレゴリーは比喩や類推のための道具や分類概念なのではなく、われわれが何かを表現(表象)するときの「モードの行方を握っている母なる方法」だったということだ。アレゴリーはコードの組み立てに従属しないものなのだ。当然、ヴァニタスやアトリビュートにとどまらない。

フレッチャーの驚くべき説明をいくつか紹介しておこう。フレッチャーはこれらの説明をいちいちパラフレーズはしない。次から次へと披露する。一読して、不親切で論証不在のように感じるかもしれないが、説明そのものをアレゴリーにしたかったからだろうとぼくは思っている。

もっともこういうところは、昨今の学者たちが(高山宏らを除いて)アンガス・フレッチャーを研究対象にしてこなかった理由になっている。まことにお粗末なことである。まあ、こういうこと(学問はアレゴリーが苦手であるということ)はいまに始まったことではないけれど、これでは人文学や社会学はどんどん実況不可能な沈殿物になるばかりなのだ。

では、フレッチャーの驚くべき説明の一部をお目にかけておく。ぜひとも受けとめてみてほしい。

まずは、ぶっとんだ説明から。①「アレゴリーは神から霊感を受けたメッセージの人間的再構成であり、適切にヴェールで覆われた神性の隔絶感を保とうとする超越的啓示言語である」。②「どのようなアレゴリーであれ、その核心には権力の衝突が見いだされるであろう」。③「アレゴリーは、その創造者に最大限の意志と願望充足を、最大限の拘束とともに与える。この逆説的な結びつきは読者を魅了せずにはいられない」。

次にやや穏やかな説明から。④「アレゴリーは数多くの小さな変容を容れることができる」。⑤「アレゴリーには大きさの、内在的な有機的限界はない」。⑥「プラトン的芸術はほとんど全面的にアレゴリー的仲介者に依存している」。⑦「つねに解読可能であるわけではないエニグマ(謎)は、アレゴリーが最も大事にしている機能である」。

既存のコンセプトとの関係から。⑧コスモスは依然として、程度の差こそあれ強力な仲介者とイメージのヒエラルキーを確立するアレゴリーのシンボル体系の諸要素を名付けるのに最も役立つ用語である」。⑨「恣意的な転換が筋の展開の最後におこるとき、われわれは、これはミメーシスがアレゴリーに屈する瞬間ではないかと問わなくてはならない」。⑩「アレゴリーにおいては、すべての比喩的言語の視覚的特徴は一種の図表的形式、もしくは印象(エンブレムやインプレザ)に換言できる。

アレゴリーの欠陥との関係から。⑪「アレゴリーに対する一番よくある攻撃は、アレゴリーはアリストテレス(291夜)の賞賛がまさに含意する効果、つまり“一連の行動を促す”ことにある」。⑫「アレゴリーは多すぎるメッセージをもち、芸術の自然な無私に欠けており、芸術の有機的自律性を欠いていくというところにあると言われる」。⑬「アレゴリーは政治変革の時代には、まったく新しい倫理の理論を提示する。あるいは保守的な時代には、時とともに役に立たなくなった古い理論を提示する」。⑭「アレゴリーは二つの敵対する力の対等性を強調する傾向がある」。

他の文学者や批評家の言葉から。⑮「アレゴリーの使用は、事物の生き生きとしたイメージを刻み、深い陰影を添えて精神の瞑想に供するのにきわめて適切な役割をはたす。そのなかでウィットと判断力は快感を覚え、記憶力は長く永続する印象を受ける。そこではメタファーが美しさと輝きと方向の点で星になぞらえられるかもしれない。そしてアレゴリーは多くの星々から構成される図形に正しくたとえられるかもしれない」(ヘンリー・ピーチャム)。⑯「アレゴリーは精神の中の土地を測量することを可能にする」(フランシス・ベーコン[1781夜])。⑰「プロメテウスはフィロソフェーマ(善悪の知識の木)であり、アレゴリーそのものである」(サミュエル・コールリッジ)

ついでに技法的な観点から。⑱「われわれはアイロニーを“崩壊したアレゴリー”あるいはたぶん“圧縮されたアレゴリー”と呼んだほうがいいと思う」。⑲「アレゴリーは四重の枠組をもつ、つまり逐語的、寓意的、比喩的、神秘的のレベルで」。⑳「人々が現実感を感じるものは、たいていアレゴリー的なのである」。

これらの言いっぷりから、どんなひらめきや確信をもてただろうか。きっと、さまざまな先鋭的編集思想の輪郭ないしは断片を持ち去ることができると思う。もっとも本書はぼくが抜いたところをはるかに凌駕する多くの言説に充ちていて、そうとうにわれわれの思索を挑発しているので、それらの挑発の総体からどんなことが言えそうなのかということを、諸君に代わって最後に示しておきたい。

ちなみに編集工学に関心があるのなら、以下の「アレゴリーは」という箇所を「編集は」あるいは「アナロジカル・シンキングは」と置き換えてみられるといい。

第1に、アレゴリーはダイモーン的であるということだ。ダイモーン(daemon)とは古代ギリシアやヘレニズムやグノーシスにおいて、神話・宗教・哲学のなかで「神々と人間のあいだに想定された超自然的な存在」のことをいう。しかしプラトン(799夜)を頂点にして、とくにキリスト教のなかではダイモーンから「デーモン」が切り離され、忌諱や罵倒の対象になっていった。そのため、ダイモーンのもつ巨きな暗示力を生活社会的な価値観から放棄することになった。そして貨幣換算価値などを構築していくことになった。

ということは、本来のアレゴリーは「デーモンになる前の別様の可能性」を孕んだ表現力のことを示していたということになる。参考までに言っておくと、最近のサブカル的なヒーローの多くはことごとくダイモーン性を発揮する。

第2に、したがってアレゴリーのもつ社会性と心理性は必ずや両価的であり、表現されたアレゴリー(文章や絵画や映像)においても、なお比喩や見立てとしての両価性を保持しうるということだ。むろんこれを多値的とみなしてもいいけれど、初心者には一対の「ちぐはぐ」や「あべこべ」を抱いてみることをお奨めしたい。一対にこだわったほうが、わかりやすいだろう。とくにミメーシスとアナロギアを合体させる「ミメロギア」によって練習することをお奨めする。

一方、両価性や多値性に本格的にとりくんでみたいというなら、「コスモス(世界観)そのもののアレゴリー」を探求することを奨める。ただしフレッチャーはこの試みがメタフォリカルにはなりえても、なかなかアレゴリカルなアプローチになりづらいだろうから、よほどの構想力が要望されるだろうとみなしていた。

第3に、アレゴリーの作用はいちじるしくモード的ないしはスタイル的なのである。思考や発想におけるファッションだとみなせるほどだ。それゆえ、アレゴリーの本質は適合(適用=アウトプット)と融合(吸収=インプット)を区別しない。そもそもにおいて、inとoutが一緒くたなのだ。つまりは、すぐれて混淆的なのである。その混淆がでたらめにならないのは、アレゴリーにダイモーン的仲介力があるからだ。

この仲介力はメディア的(媒介的)であり、それゆえアレゴリーはメディアをまたぐたびに強化されるということになる。むろんメディア化をミスればアレゴリーの作用は劣化する。

ざっと以上のようなことが本書から読みとれるのだが、ぼくはもっと大幅なアレゴリーの拡大解釈や拡張適用が可能だろうと思ってきた。そのことを付け加えておきたい。

長らく思案してきたことは「アレゴリーの生物学」がありうるかもしれないということである。生命体の歴史は情報をどのように有効に使うかという歴史だったのだが、遺伝情報やホルモン情報や脳の情報処理のしくみなどがクローズアップされてきたわりには、「植物→動物→哺乳動物→ヒト」に流れる一貫した情報生物学的な見方は確立されてこなかった。しかし、この大進化史には生命体が情報編集を進捗させるための何らかのコードとモードの組み立てが動いていて、そこにはきわめて有効な方法がそのつど臨戦してきたのだろうと思われる。

このことに最初に気付いたのは発生学者のコンラッド・ウォディントンだった。その『発生と分化の原理』(共立出版)には、エピジェネティクスの発想が独自に仮説され、前成的な要素から発生と分化を解くのではなく、後成的な(エピジェネティックな)観点からその道筋(ウォディントンは「カナリゼーション」と呼ぶ)を理解すべきだと提唱されている。

これなのである。ぼくはこの見方に大いに加担して、大進化の各局面では「改変されつつあるエピジェネティクスを読みとるアレゴリー」がはたらいただろうとみなしているのだ。どういう生物学的なアレゴリーなのかはまだ説明できないが、おそらくはアレゴリー的読みとりとしか言えないような作用がおこっているにちがいない。これについてはエピジェネティクスについての千夜千冊をしたのちに、あらためてぼくの仮説の見通しをお目にかけることにする。

付随して重要なヒントになるかもしれないことをひとつ、加えておく。ポール・ド・マンに『読むことのアレゴリー』(講談社学術文庫)がある。ド・マンの文芸理論は脱構築理論にはまったために、先駆的なところもイマイチなところもあるのだが、この本が示した「読むとはアレゴリーを読むことだ」という見方は、当たっていた。生物学や脳科学は、この「読むこと」のしくみにもっと注目すべきなのである。情報は読みとってナンボなのである。

かくて、ひるがえってもう一度言っておくが、「別の話し方をする」(allos+agoreueim)というアレーゴリアの本来のはたらきは、生命情報体としてのわれわれが形成したり表現したりしたことにエピジェネティックでコンティンジェントな「別様の可能性」がありうるということを刻んでおくための編集技法だったということなのである。なんとなくはわかってもらえただろうか。

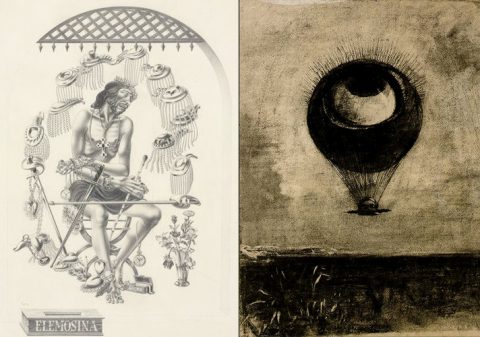

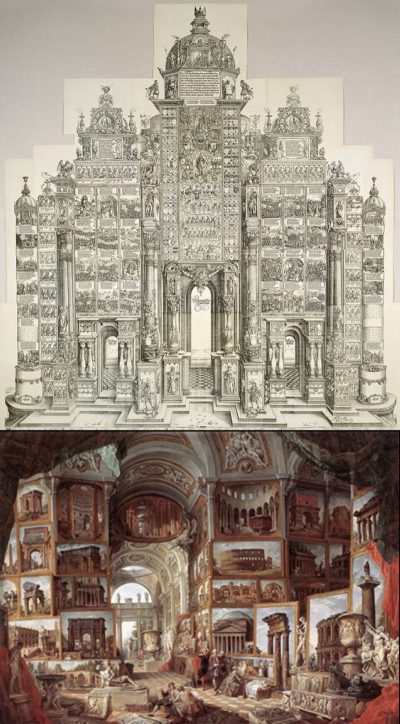

ところで本書には32枚の図版がついている。じっくり見ていくと、ぞくぞくするほど刺激的だ。デューラーの《ネメシス》と《凱旋門》、ティエポロの《ユーノーとセレーネ》、レンブラントの《ベローナ》、ルドンの《エドガー・ポーへ》、キリコ(880夜)の《偉大な形而上学者》、マックス・エルンスト(1246夜)の《女・老人・花》、ポール・デルヴォーの《月の相》などだ。

時代順に並んでいるのではない。Ⅰコスモス、Ⅱダイモーン的仲介者、Ⅲ崇高における巨大な力、Ⅳ崇高とピクチャレスク、Ⅴ現代のアレゴリー、Ⅵアレゴリー的記念碑、Ⅶ新旧アレゴリー、というふうにグルーピングされる。Ⅰコスモスの冒頭がピーター・ブルームの1933年の作品《エレモシナ》で、Ⅴ現代のアレゴリーの最初がやはりピーター・ブルームの《永遠の都》なのだ。実は《エレモシナ》は《永遠の都》の下絵だった。デューラーの《ネメシス》とティエポロの《ユーノーとセレーネ》はダイモーンの例示にあたる。

これらを見ていると、フレッチャーが「アレゴリーを見ることは考えることである」と何度も強調していた意図がひしひしと伝わってくる。これ以上の説明は省くが、ぜひ1年の終わりのひとときを、うんうん唸ってもらうのがいいのではないかと思う。ぼくは、かねてから大好きだったキリコの《偉大な形而上学者》がラストに掲げられていることに、地味に哭いた。では、諸君、できるかぎりアレゴリカルなよいお年を!

【左】ピーター・ブルーム《エレモシナ》(1933)・・・うぬぼれた人間(受難のキリスト)が自分の力だと信じているさまざまなエンブレムで囲まれている。

【右】オディロン・ルドン《エドガー・ポーへ》(1878)・・・「宇宙の目」、マクロコスモス的な目が描かれている。

【左】アルブレヒト・デューラー《ネメシス》(1499-1501)・・・ネメシスが影響力をふるう世界の上に立つ姿を示している。

【右上】ジョバンニ・ディエポロ《ユーノーとセレーネ》(1735-45)・・・2つのダイモーン的力、天界の女王(ユーノー)と臣下(セレーネ)の葛藤をあらわしている。

【右下】マックス・エルンスト《夜明けの自然》(1938)・・・自然のダイモーン化。小動物の爪と鼻、鳥の頭部、奇怪な顎、人間の足が装飾的錯綜をしめす。

トマス・コール《帝国の歩み》(1835-1836)・・・汚されていない自然の光景(上)ではじまり、発展した文明の都市が破壊され(中)に、荒廃しまた自然に還っていく(下)連作。

【上】アルブレヒト・デューラー《凱旋門》(1515)・・・おびただしい数の装飾がモザイク状に配置されている。

【下】ジョバンニ・パオロ・パンニーニ《古代のローマ》(1952)・・・夢幻的な博物館。ひとつひとつの記念碑が魔術的効力をもっている。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由

⊕『アレゴリー―ある象徴的モードの理論』⊕

∈ 著者:アンガス・フレッチャー

∈ 訳者:伊藤誓

∈ 編集:藤原義也 協力:高山宏・井出弘之

∈ 装幀:山田英春

∈ 発行者:及川直志

∈ 発行所:株式会社白水社

∈ 印刷所:理想社

∈ 発行:2017年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序論

∈ 第1章 ダイモン的仲介者

∈ 第2章 宇宙的イメージ

∈ 第3章 シンボル的行為―前進と闘い

∈ 第4章 アレゴリー的因果律―魔術と儀式の形式

∈ 第5章 テーマ的効果―両価性、崇高、そしてピクチャレスク

∈ 第6章 精神分析学的類比―強迫観念と強迫衝動

∈ 第7章 価値と意図―アレゴリーの限界

∈ 図版集

⊕ 著者略歴 ⊕

アンガス・フレッチャー(Angus Fletcher)

1930年、ニューヨーク生まれ。イェール大学で学士号と修士号、ハーヴァード大学で博士号を取得した。62年から68年までコロンビア大学准教授、74年までニューヨーク州立大学教授、99年までニューヨーク市立大学教授、同年同大学名誉教授。三十四歳のデビュー作『アレゴリー』(1964)などの著書がある。中世英文学、ルネサンスの詩と演劇、仮面劇、欧米の小説、アメリカ現代詩を縦横無尽に論じる博覧強記にして、精神分析学、社会学、文化人類学、科学史の該博な知識を駆使するポリマス。

⊕ 訳者略歴 ⊕

伊藤誓(いとう・ちかい)

英文学者、専攻はイギリス小説、首都大学東京名誉教授。東京教育大学大学院英文学専攻修士課程修了。京都教育大学、東京学芸大学、大妻女子大学を経て、旧・東京都立大学助教授、教授、2012年より首都大学東京人文科学研究科教授。定年退任し名誉教授。著書に 『ロレンス文学のコンテクスト』(金星堂 1988年)『スターン文学のコンテクスト』(法政大学出版局 1995年)『〈ノヴェル〉の考古学』(法政大学出版局、2012)翻訳にはデイヴィッド・ロッジ『バフチン以後 としての小説』(法政大学出版局 1992年 叢書・ウニベルシタス)など。