ピアノを弾く哲学者

サルトル、ニーチェ、バルト

太田出版 2014

François Noudelmann

Le Toucher des Philosophes 2008

[訳]橘明美

編集:川上純子・的場容子

装幀:鈴木成一デザイン室

それから哲学や思想に一家言ある者もみんな、

ともかく読んでみるといい。

音楽と哲学と、嗜好と技能とが

ときに理不尽に逆対応していることが

ちらちら見えてくる。

それは、ピアノを弾いていると

その個人のどこかからつい現れてくるものだ。

名付けようのないものめくが、

本書はそれを「アリュール」と呼んでいる。

ナポリ生まれのアルド・チッコリーニは「自分は音楽に仕える僧侶のような者なのかもしれない」と呟いた。トルコに生まれてジャズも得意だったファジル・サイは「魂は身体に反する。もし僕の演奏が指で、身体で弾いているのだとしたら、僕はそれを憎む」と言った。

清水和音をして「ピアノの最上の音」と言わしめたウラジミール・アシュケナージは「私たちの精神の存在は途轍もなく膨大で豊饒です。私はできれば芸術家としてそれとコミュニケイトし、どうにか音に反映させたい」と控えめな感想をのべた。クロアチアのイーヴォ・ポゴレリッチは自信をもってこう言った、「私の音が長く響くのは、それが深い音だからです」。

いずれも、青澤隆明の『現代のピアニスト30』(ちくま新書)から教えてもらった名だたるピアニストの言葉たちだ。よくわかるとも言えるし、ここから何を汲みとったらいいのかわからないとも言える。

これらはプロのピアニストたちが、自分のピアノについて語った言葉なので、どこか達人特有のイディオムに過ぎたり、鉄人ならではのフレーズの独白に陥ちたりしているのかもしれない。それなら、そうでない者、ピアノにアマチュアな者はどんなふうにピアノに接してきたと、自分で語ろうとするのだろうか。とりわけ知識人たちはどうしてきたのだろうか。

フランソワ・ヌーデルマンの本が日本語で読めるのは、本書が初めてだ。ヌーデルマンは長年にわたってサルトル(860夜)の想像力論についての研究を続けてきた。そのヌーデルマンがあるとき、偶然にサルトルがピアノを弾いているビデオを見た。

1967年に撮影されたもので、ラジオ・カナダが制作して、マドレーヌ・ゴベイユ=ノエルが編集監督した。養女のアルレット・エルカイムが一緒に写っているので、カメラは私生活の場に踏みこんでいたのである。

ヌーデルマンはサルトルのテキストにはめっぽう詳しかったけれど、そんな場面を見たのは初めてだった。すぐにサルトルのピアノはぎこちない弾き方だとわかったが、どこか恍惚に浸っているようにも見えた。弾いているのはショパンやドビュッシーだった。ヌーデルマンは虚に突かれた思いになった。

ヌーデルマンもピアノを弾くのが好きな哲人である。その経験から、いつしか「人はピアノを弾くことによって、世界、過去の世代、同世代に対して独自の姿勢をとるようになる」と感じていた。しかしその一方で、誰がどんな楽器をどんなふうに弾いていようとも、そのこととその人物が何を書いているかということは別物である、ひょっとするとその思想とも別なのかもしれないとも思っていた。

実際にもサルトルはシェーンベルクの12音階やシュトックハウゼン(99夜)やクセナキスの建築的作曲法やケージの偶然音楽についていろいろ書いているにもかかわらず、大好きなショパンのことはろくすっぽ書いていない。

ロラン・バルト(714夜)もピアノを弾く哲人だった。ほぼ毎日でもピアノに向かえたほどのピアノ好きだ。しかしバルトは、音楽について記述することと音楽を演奏することとは截然と区別すべきだと言っていた。バルトに敬服していたヌーデルマンは、それゆえ長年にわたったサルトル研究のなかでは、サルトルの言葉としての音楽論だけを相手にしていたのだった。

それがサルトル自身がピアノを弾く姿を見て、なんだか大きな発見に立ち戻れたような気がしたのである。このことは何を意味するのだろうか。

ぼくはピアノを弾けないし、譜面も読めない。最近はごく身近で太田香保がピアノに熱中しているので、それでも少しはその手の話を交わすようになった。

けれどもぼくのほうは、サルトルやバルトの音楽論同様に、バレンボイムやサイード(902夜)や吉田秀和や青柳いずみこの「音楽についての言葉を読む」ことで、ぼくが勝手に浮かんだ感想を交わすというものだ。

一方、譜面が読めて運指もできる太田は、きっと「音楽する」ということについて、ピアノと思考とを「何かとつながるもの」として、また「何かとはつながらないもの」としていろいろ実感しつつあるのではないかと想われる。

本書はだから、太田のようなピアノに向かい視譜ができる者こそが感想を言うのにふさわしい本である。ぜひともその手の諸姉諸兄が、ただしアマチュアにかぎるのだが、本書をどう読んだのか、いつか感想を聞いてみたいと思う。

とはいえ、ニーチェとサルトルとバルトというとびきりの3人の知識人がどのようにピアノを弾いたのかを想像してくれた本書を読んでみると、ぼくにはぼくなりの空想や妄想が出入りする。それはなんとも新しくもあり、またなんとも懐かしくもある読後感なのだ。

ニーチェ(1023夜)は「音楽のない人生は誤謬にすぎない」という有名な箴言をのこした。ワーグナーとの親交から得た箴言ではない。どうも心からそう感じていたようだ。

実際にも9歳でピアノを習っていた。すぐにバッハ(1523夜)、ヘンデル、ハイドン、モーツァルトに夢中になって、10代前半ではベートーベンのソナタを弾きこなしていた。

ただ、ある時期までのニーチェのピアノは、自分で得意満面になるためのものではなかったようだ。4歳で父を失い、母と妹と暮らすようになったとき以来、誰かと時を分かちあうためにピアノを弾いていたとおぼしい。連弾のための作曲や2台のピアノのための作曲もした。そういう楽譜には妹のエリーザベトや友人のための演奏の手助けになるメモを書きこんでいる。

唯我独尊を標榜していたともくされるニーチェが、ピアノにおいては親身のコラボレーションをしようとしていたというのは、ニーチェ哲学を少しでも齧った者からするといささか意外だ。しかしもっと意外なのは、ニーチェがピアノに向かう「思い」のほうである。1889年に精神錯乱をおこし、よく使われてきた表現をつかうなら、そこで「精神が崩壊した」のちもイエナで精神科院に収容されたニーチェは、毎日、精神錯乱のまま食堂のピアノに2時間ほど向かっていたのだ。

われわれはニーチェと音楽というと、ワーグナーに全身で傾倒し、そのワーグナーとあえて決別していったニーチェのことばかりをイメージするのだが、どうもそういうニーチェはニーチェの花弁にすぎず、葉身や根っこではなかったようだ。

本書を読んでみると、そう思わざるをえなくなる。しかも、そういうニーチェの音楽観を思想的言説のなかからしか理解しようとしてこなかった。

ニーチェが『悲劇の誕生』でワーグナーを古代ギリシアの精神的継承者とみなし、『この人を見よ』では「どう考えてみても、もしワーグナーの音楽がなかったら、私は私の青春期を持ちこたえることができなかっただろう」と告白したことは、誰でも知っている。

実際にもニーチェはハンス・フォン・ビューローが指揮した『トリスタンとイゾルテ』や『ニュルンベルクのマイスタージンガー』に圧倒され、感銘し、その後はどっぷりワーグナーと交流するとともにハンスの妻のコジマとも親しくなった。コジマは、フランツ・リストの娘だった。超絶的なピアノ演奏をしたリストの血を、ニーチェは近づけたかったのか。それはそれでニーチェらしいことだったのである。

ニーチェにとってワーグナーは、ゲルマンの魂そのものであり、ということは歴史の魂であり、ということはロマン主義の権化であって、ニーチェの哲学の根拠と等しいものだった。このことがなかったら『悲劇の誕生』は書けなかったとさえ言える。

けれどもそこまでワーグナーに全身全霊を投じていたはずのニーチェは、1876年にバイロイトの劇場が完成して上演された『ニーベルングの指環』をもって、未練を断つかのように決然とワーグナーと袂を分かってしまったのである。

むろんそうなったところまでのことはわれわれもよく知っていて、ここからニーチェの新たな思想段階が独特に展開していったと解釈したものだった。それが『ツァラトゥストラはかく語りき』の段階だ。

ところがヌーデルマンがあきらかにしていったのは、ニーチェはワーグナーに夢中になっていたきも、ずっとショパンやシューマンを好んで弾いていたということだった。ほう、そうだったのか。そう言われると、たしかにこれは「意外なこと」ではあったけれど、こう言っていいのかどうかはわからないが、なぜか頷けるような気がした。

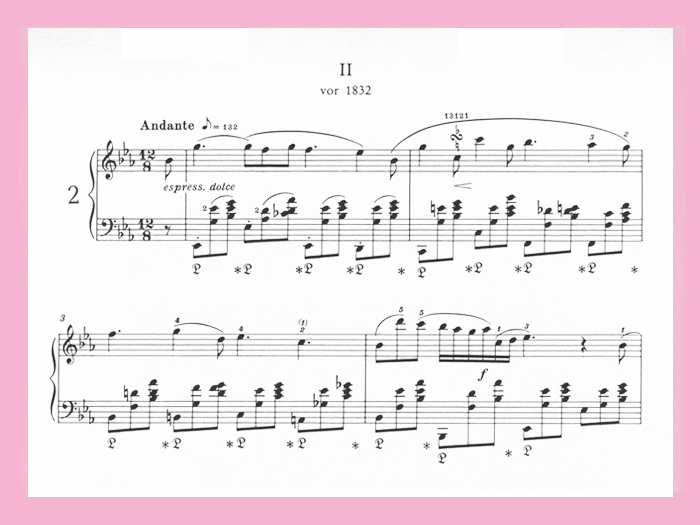

ニーチェが好きなショパンは、たとえば「舟歌」嬰ヘ長調だったようだ。「舟歌」(バルカロール)はショパンが夢見たヴェネツィアを幻想した曲である。

ふつうの舟歌は2拍子系の8分の6拍子だが、ショパンはこれを4拍子系の8分の12拍子にして、冒頭は調整不安定な和声進行、パウゼ(休止)のあとの主題も、左手の特徴的なリズムの上に右手が3度6度の和声となって、そこにトリルも重なるというもの、決して簡単に弾ける曲ではない。

念のため手元のユーチューブでエリック・ハイドシェックのもの、ショパンコンクールで優勝したベトナムのダン・タイ・ソンのもの、横山幸雄が学生に細かく指導しているものを見てみたが、中間部の平行短調からイ長調に移っての嬰ト長調のアルペッジョを時に入れていくのも、モノフォニーのレチタティーヴォから主題が左手オクターブに乗って再現されるのも、ラスト華々しくするか余韻嫋々とするかも、難しい。どんなふうにニーチェはこれを弾いたのだろうか。

ま、どうであれニーチェはゲルマン的なワーグナーに没頭しつつ、イタリア的なショパンの曲を好んでいたということになるのだろう。

さらにニーチェの「意外なこと」は、ワーグナーに首ったけのときはこっそりシューマンにも惹かれていて、それにもかかわらずワーグナーとの決別を果たしたとたんに「シューマンはゲルマン的だ」と言って離れ、昔日の恋人を慈しむようにショパンに戻ったことである。

そうだとすると、なんだ、ニーチェはずうっとショパンだったんじゃないかということになる。

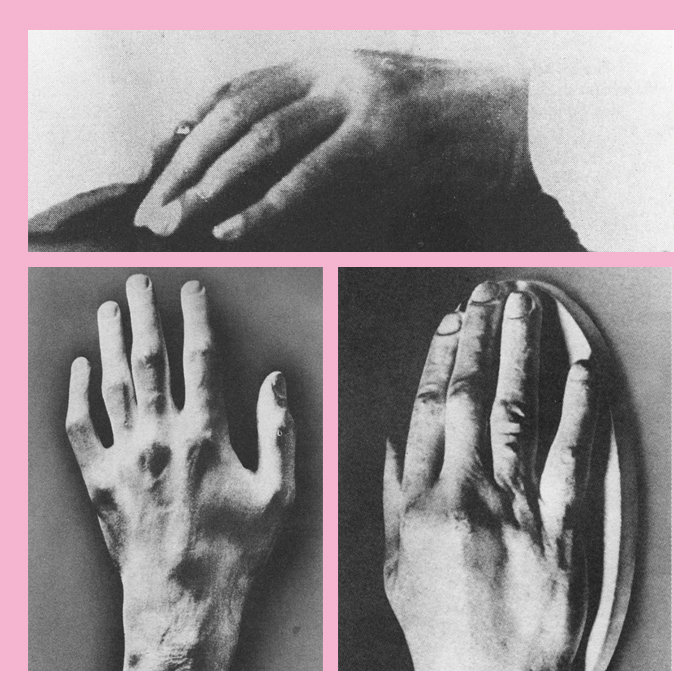

ルー・ザロメによると、ニーチェの手や指は驚くほど美しくて繊細だったそうだ。そのルー・ザロメをニーチェに紹介したマルヴィータ・フォン・マイゼンブークは、ニーチェの演奏は圧倒的で多声的だったと言っている。それならニーチェはシューマンのようにショパンの「舟歌」を弾いたのだろうか。もしそうだとしたら、このこと、妙に懐かしい。

クロード・モーポメがロラン・バルトに「フランス・ムジーク」(ラジオ・フランスの音楽放送)の番組構成を頼んだことがあったらしい。

バルトは選曲を担当した。ドヴォルザークを冒頭において、シューベルト、シューマン、ウェーベルンとつなぎ、いったんマリア・カラスが歌うベッリーニの「清教徒」を入れて、最後をモンテヴェルディで締めたようだ。

でも、これはとうていバルトっぽいとは思えない。こんな選曲ならなんとでも選曲の正当性を説明できそうで、がっかりするわけではないものの、あのバルトになんとなく期待していたものではなかったような気がしてしまう。

それにしても、こんなふうにぼくが感じるのは、考えてみるととても妙なことだ。なぜぼくはこの選曲をバルトっぽいとは思わなかったのか。バルトらしい選曲がどういうものなのか、実はなんら想定していなかったくせに(むろん知りもしないくせに)、こんな感想をもってしまうのはなぜなのか。

誰がどんな音楽を好むのかということは、ふりかえってみれば高校時代の初恋の会話から始まっていた。そのとき彼女から「サティが好き」「ちょっと前まではジョーン・バエズね」「この前、ベルリン・オペラに行ったわよ」「やっぱりユーミンかな」などと聞くと、それがたとえどんな答えであれ、なぜか納得してしまうのだ。その音楽とともに彼女の身と心がいるように思われるのだ。たとえ、当方がその音楽の何たるかを知っちゃいなくとも――。

けれども、この納得には何も内実がない。その証拠に、初恋の成就をめざしてなけなしのお金をはたき、ベルリン・オペラのC席チケットを2枚手に入れたからといって、この恋はまったくうまく進まない。

なぜわれわれは相手の音楽の好みを聞きたがるのだろうか。それをもってどうしようというのか。気休めなのか、それともそこにはなんらかの見落とせないヒントが暗示されているとでもいうのだろうか。

このことは初恋の若者だけに成立しているはずはない。必ずや知識人にもあてはまる。いや、知識人にこそあてはまる。

ヌーデルマンによると、知識人とは自分が身体的に詳しくないものに専門領域を見いだす種族である。だから、どんな音楽が好きかと問われれば、知識人たちはこの詳しくない領域でも自分が研鑽した用語やフレームからの距離をはかって、その答えを導き出してしまうのだ。

けれどもどっこい、当人がほんとうに好きな「音楽的なるもの」はけっこう別なところに揺蕩(たゆた)っていることが少なくなかったのである。本書は、このことが何を物語っているのかを、ごく上品に探索してみせた。

バルトは一人でピアノを弾くのを好んだ哲人だったようだ。レコードはあまり聴いていなかったともいう。

そんなバルトがなにより好きに弾いていたのはシューマンだった。バルト自身も多少自慢げに「真にシューマン的なピアニスト、それは私だ」と『彼自身によるロラン・バルト』に書いている。「えっ、バルトもシューマンなのか!」だ。

ニーチェのシューマンは一言でいえばショパンに代わるものだった。一方、バルトのシューマンは何かに代わるようなものではなく、シューマンそれ自身であるかのようだ。

「パガニーニの奇想曲による6つの演奏会用練習曲」がお気にいりだったらしい。バルトは左利き(!)なので、この練習曲の第2番に左手の16分音符が3連符で現れたり消えたりするところを得意にしていたと、ヌーデルマンは書いている。その技巧をマスターするために、1975年前後にはアンドレ・ブクレシュリエフに師事していたという。

ところが、そのシューマンについて、バルトはまるで眼中にないかのようなことしか書いてないのだ。それどころか『彼自身のロラン・バルト』には「好きなもの・嫌いなもの」という、ぼくのコラム「ひび」でいうところの「キレイダ/キライダ」の欄で、好き嫌いを列挙しているのだが、そこに音楽についての項目があるにもかかわらず、なんとシューマンが入っていなかった。

バルトの答えはこんなふうだ。好きな音楽はヘンデル、グレン・グールド(980夜)、ロマン派音楽のすべて‥‥。嫌いなほうはサティ、バルトーク、ヴィバルディ、ルネサンスの舞踏組曲、児童合唱団、ルビンシュタインのピアノ、ショパンの協奏曲‥‥。まるで「いつわり」を吐露しているかのようだ。

いったいバルトにとって音楽は何だったのかと、問うべきなのでない。ここには二つの問いが待っているというべきだ。

ひとつは、われわれは音楽を議論することとどんな音楽が自分に合うかかということを、そうとう別なものにしているのだろうかという問い、もうひとつは、ベートーベンが好き、メシアンはまあまあ、プレスリーはいい、ツィメルマンは退屈だがケンプはどきどきする、やっぱり武満徹だなあ、などということからは、なんらの思想も引き出せないのではないかという問いだ。

ということは、たとえば辛口の許光俊が『世界最高のピアニスト』(光文社新書)で次のように書いている“批評”すら、さあ、どう受け止めていいのやらということになる。

「バレンボイム。通俗的な演奏をする。叙情的な部分はたっぷり歌って、盛り上がるところは大げさにピアノを叩きまくる。その安っぽい音楽や姿には嫌悪しかおぼえない」。「マルタ・アルゲリッチ。アルゲリッチが燃えたときの温度は尋常ではない。ポリーニの音楽が温度が上がらない青い光だとすれば、アルゲリッチは真っ赤な炎だろう」。「ブーニン。神経質なまでに細かな変化を付けた演奏をする。無能ではないし、それなりの感覚の鋭さを持っているとは思うが、私にはわずらわしく感じられることが多い」。

ニーチェはどうしようもなくビゼーの『カルメン』が好きだった。もはや理由はわからない。少なくともニーチェの思想言語からは憶測すらしにくい。

サルトルはショパンの『夜想曲』第6番ト短調作品15の3を弾くのがたまらなく好きで、そのくせオペレッタの大ファンだった。これまた理由はほとんどわからない。少なくともサルトルの思想言語の検討をいくらしてみても、その理由を言い当てたりすることはできそうもない。

ぼくは学生時代に『嘔吐』を読んで、サルトルはジャズが好きなんだ、あるいはサルトルはジャズがわかっているなと感じていたものだ。主人公のアントワーヌ・ロカンタンがジャズをめざしていたのだし、「ジャズはバナナと同じだ、皮をむいたらその場ですぐに食べてしまうものだ」は、いかにも実存主義者サルトルにぴったりしていた。

実際、サルトルはボリス・ヴィアン(21夜)と出会って「ジャズは未来の音楽だ」と言ったり、ニューヨークのジャズクラブに浸り、チャーリー・パーカーやマイルス・デイヴィス(49夜)と昵懇になったりするのをけっこう好んでいた。

しかし、それがサルトルの音楽観や音楽感の何をあらわしているかなんてことは、本書を読んでからは何も言えなくなった。それどころか、ヌーデルマンはサルトルが弾くピアノは「リズムが壊れていた」と証言するのだ。「奇妙なリズムの欠如」とも書いている。それゆえサルトルはせいぜいジャズマンという生き方に深い関心をもったというあたりが、相場だったのである。

ニーチェがピアノを弾くときは、たいてい演奏と即興がまじっていたようである。しかしニーチェはそういう弾き手である自分とは別の作曲家ニーチェも想定したかった。

そこでシューマンがバイロンの劇詩に曲をつけた『マンフレッド』がいたく気にいったので、自分でピアノ曲『マンフレッド瞑想曲』を作曲した。ところが、ちっともシューマンっぽくなってはいなかった。

サルトルは自分の住まいには決してピアノを置かず、好きな女たちのところのピアノを弾いた。椅子は低く、差し出す手首は鍵盤より落ちるほどで、指を曲げずに擦るように弾いた。女たちはそういうサルトルのピアノこそサルトルの哲学のようだと感じたという。

バルトは楽譜を見ながら一人で弾くのが好きだった。そういうバルトを「なるほどバルトはテクストとして音楽を読んでいる」と批評してみせた者がいたが、楽譜をいつも見ていたのは、バルトには暗譜ができなかったためだった。

こういうニーチェ、サルトル、ロラン・バルトに共通しているのは、幼いときに父を亡くしていたということ、そしてピアノがむしょうに好きだったということだけだ。

以上で、諸君も何かを感じてもらっただろうが、ヌーデルマンの『ピアノを弾く哲学者』は、何かの「つかえ」の溜飲を下げさせる効果をもっていた。だが、いったい何が「つかえていた」のか。音楽の感想をめぐる「つかえ」なのか、知識人をめぐる「つかえ」なのか。

ヌーデルマンはもっとわかりやすい警告をしていた。すでに察知されただろうけれど、世間で「あの音楽がいい」とか「あの演奏はつまらない」と喧伝されてきたことからは、容易に思想は引き出せまいということだ。

思い返してみると、ぼくにも“変事”はいつもおこっていた。胆嚢を取った手術で1カ月近く入院していたとき、何人かの友人が音楽テープを持ってきてくれたことがあった。一人はルネサンスの宮廷音楽を、一人はマーラーの『復活』を、一人はブライアン・イーノのアンビエントなイージーリスニングを、などという具合に。

それで、何かの折りにその話になって、「いやあ、あのときはマーラーを聴いていたら強いものがやってきてね」などと言うと、みなまで話を聞くことなく、ほぼ全員が大きく頷いてくれるのだ。マーラーも聴いてはみたのだが、実際にときどき聴いていたのは高倉健だったのだ。

その一方、ぼくが美空ひばりや森進一の話をするとみんなは困ったような顔になり、モーツァルトやグレン・グールドやジャーマンロックやアルゼンチンタンゴの話をすると、それだけで納得してくれるのである。

いったい、ぼくの音楽好みはぼくから何を抽き出しているのだろうか。奇妙なことである。

もっともこれだけのことなら、必ずしも音楽にかぎることではないともいえる。あの本はおもしろかった、あの建築がすごい、あのダンサーには存在感がある、この詩には告発力があるなどと言ったところで、それは互いの暗示的理解のための共同感覚を確認したかっただけなのである。

本書がたいそうユニークだったのは、やはりピアノを演奏するという、誰もができそうで、誰もが深遠な音楽の系譜や軽快なパフォーマンスの歴史にかかわれそうな行為を通して、さて、アマチュアがピアノを通して実感していることは何なのかという、これまでほとんど議論されてこなかった話題を提供したということだった。

アマチュア(amateur)とはもともとは“素人”という意味ではない。その人物が趣味として何を格別に愛好しているのか、その愛好者のことを指している。

だから“amateur de pianos”は「ピアノの目利き」という意味をもつ。「ピアノのアマチュア」とは音色もメカニズムも共鳴感もわかる「ピアノというしくみとそこから派生するすべて」を嗜好したアマチュアのことなのである。

これに対して「アマチュアのピアニスト」というと、ときどきしかピアノに向かわない者から演奏技術に習熟していない者まで含む。こちらには“素人”の意味が含まれる。

しかしとはいえ、アマチュアのピアニストは、プロのピアニストとはべつに、気まぐれな味、そぞろ歩きの演奏感覚、その日の感興に敏感であるということもあるし、他人のピアノ演奏を適確に見分けられるという長所をもっている場合が少なくない。なんとも面妖なことである。けれども、これはとても懐かしいことなのでもあった。

ヌーデルマンがこうした観察と思索をへて、最後に言いたかったこと、やっと思いついたのは「アリュール」(allure)というフランス語だった。

この言葉は、様子、ものごし、ふるまい、行動、態度、はやさ、歩調といったニュアンスをもっている。ヌーデルマンは途中の文中ではしばしば「フィギュール」(figure)、すなわちフィギュアという言葉をつかっていたのだが、最後の最後になって、これはアリュールというものだったと告白したのだった。

なるほど、これは少しほっとする。ぼくがイシス編集学校で一番伝えたかったことも、情報や思想や知識には「様子」があるということだった。そして、アマチュアこそが立ち上っていけるということだった。

それにしても、やはり恐るべきはピアノというものだ。それはなんといっても「全きシステム」というものだ。

かつてレコードも録音機もなかった時代、ピアノと楽譜はその音楽を感知するために必要絶対的な一組の装置であった。そのピアノは携帯不能のものだったから、音楽を実感するにはピアノの近くに行くしかなかった。このような時代に古典音楽のすべてが誕生していったのだ。

ニーチェはそういう時代のラストランナーである。サルトルの時代はもうレコードが出回っていたし、ピアノと楽譜でしかその音楽を確かめられない古典音楽時代を脱出しようとしたほとんどの現代音楽やポピュラー音楽が出回っていた。サルトルがこれらを思想の対象とせざるをえなかったのは当然である。しかし、そのこととサルトルが昔ながらのピアノに向かうときにおこっていることとは、やはり別物だったのだ。

バルトはシューマンを弾いて何かがうまくないときは、バッハの『平均律クラヴィーア曲集』の楽譜を取り出して、ピアノに向かっていたようだ。いつもうまく弾けなかったらしいものの、「注釈が無効化して、あとには音楽が残る」と感じていたようだ。この行為こそはアマチュア・バルトがあんなにモードの帝国の「アリュール」を自在に動くためには必要なことだったのだろう。今夜はとくにそう思う。

⊕ 『ピアノを弾く哲学者 サルトル、ニーチェ、バルト』 ⊕

∈ 著者:フランソワ・ヌーデルマン

∈ 訳者:橘 明美

∈ イラストレーション:柳 智之

∈ 発行人:落合 美沙

∈ 発行所:株式会社太田出版

∈ 印刷・製本:中央製版印刷株式会社

⊂ 2014年12月11日発行

⊗目次情報⊗

∈∈ 直感

∈ オフビートのピアノ サルトルの場合

∈ なぜわたしはこんなにすばらしいピアニストなのか

ニーチェの場合

∈ ピアノがわたしに触れる バルトの場合

∈∈ 共鳴

∈∈ 解説「愛するように聴き、愛するように読む」

フランス哲学・文学者 澤田直

⊗ 著者略歴 ⊗

フランソワ・ヌーデルマン

フランスを代表するサルトル研究者。パリ第8大学教授。ジョン・ホプキンス大学やニューヨーク大学の客員教授、全— 世界学院のコーディネーターなどを歴任。ドキュメンタリー映画でサルトルがショパンを弾くところを見て「新たなサルトル」を発見し、それを機に思想家とピアノの関係を探求、本書の上梓につながった。自らも優れたピアノ演奏者である。2002年以来、ラジオ・フランス・キュルチュールで哲学番組のパーソナリティを務め、哲学・文学・芸術について幅広く語り、人気を博している。著書多数。