父の先見

ヨーロッパ文学における現実描写

筑摩叢書・ちくま学芸文庫 1967・1994

Erich Auerbach

Mimesis - Dargestelite Wirklichkeit in der abendländisch 1946

[訳]篠田一士・川村二郎

編集:井上達三・橋本靖雄 協力/柏木素子ほか

装幀:(文庫)中山銀士

あいかわらず柴田元幸の訳が酔わせるポール・オースター(243夜)の『写字室の旅』(新潮社)の主人公は、ミスター・ブランク(逸名氏)という老人である。この老人は軟禁されているのか病気のせいなのか、部屋から一歩も出られないままにいる。自分が何者かもわからない。

老人の外見的な一部始終は、部屋に備えられたカメラが記録しているという設定になっているのだが、小説としては部屋の中にあるさまざまな写真や本や原稿の束などを手掛かりに老人の日々を描いていくというふうになる。この設定をいかして、オースターは自分がこれまで小説に登場させてきた人物たちを老人の正体を推測するためのちょっとしたヒントに使った。バルザック(1568夜)がそうしたように、既存作品の登場人物を再登場させるのだ。

やがて老人が読む小説の作者がジョン・トラウズで、世話をやいてくれる女性がアンナ・プルームというふうになって、オースター・ファンを愉しませてくれる。

写字室というのはスクリプトリウムのことだ。中世の修道院の写本僧たちが過去の本を書写していた部屋のことをいう。ウンベルト・エーコ(241夜)の『薔薇の名前』の小説や映画で知られるようになっただろうが、アラン・ケイのダイナブックはスクリプトリウムをパソコン化することで始まった。

これに対してオースターは、写字室に対する思いを軟禁状態の老人に託して、その節々に自分の過去作品に出入りした何かの「写し」を仕込んだのである。老人によって、オースターは自分で自分を真似たのだ。なかなかうまい物語技法だった。

オースターは老人を「生けるスクリプトリウム」に擬したけれど、世の中の文体や文意は、アラン・ケイが肖ったように、そもそもが相互スクリプトリウムの状態になっているというふうにみなせる。ジュリア・クリステヴァ(1028夜)の用語でいえば、すべてのテキストはインターテキスト状態(間テキスト状態)なのである。

これを敷延していえば、どんなテキストもなんらかの意味でアナロジカルに、あるいはメタフォリカルに関連しあう可能性をもっているということだ。何でもが似ているのではなく、「どこか似ている状態」だけが次々に関連しあう。ただし「どんなテキストも」とはいっても、どこをアナロジーやメタファーの対象にしたかということは、参照した作品、影響をうけた文体、著述者の力量、時代社会の理解度、言いまわし、場面(シーン)の特定性などによって、たえず千変万化する。

この「どこをアナロジーの対象にしたか」をめぐって、全世界の文学作品や文章群に「ミメーシスの重層構造」が、まるでそれまで伏せられていたアンダーテキストやシャドウ文化やグノーシス思想がちらちら姿を見せてくるかのようにあらわれてくる。

というわけで今夜はその重層構造を、ヨーロッパ文学史を飾った作品を通して分析してみせたエーリッヒ・アウエルバッハの定番名著『ミメーシス』を借りて、とりあげる。

ミメーシス(mimesis)という技能はめずらしくはない。何かをまねることだ。文芸からアートまで、機械工作から建築まで、植物や昆虫の擬態からコスプレまで、カリカチュアからものまね歌合戦まで、いずれもミメーシスだ。模倣、模作、ものまね、モデル化、比喩、暗示、諧謔、見立て、シミュレーション、似顔絵、ごっこ遊び、擬態、イミテーション、模型、みんなミメーシスなのである。

アウエルバッハが『ミメーシス』でとりあげた文学や文芸では、ミメーシスは古典ギリシア以来の基本的な文芸技法で、古代中世のイメージ変換術の基本作法のひとつだった。その基本作法には、これまで何度も千夜千冊で紹介してきたように、「アナロギア」(英analogy:類推・連想)、「ミメーシス」(英mimicry:模倣・相似)、「パロディア」(英parody:諧謔・滑稽)が並ぶ。並んで相互に嵌入しあう。それぞれの技法が詩や悲劇や喜劇の作詩法や作劇法で確立し、かつまた互いに濃く関連しあっていた。すべてがアナロギアで、すべてがパロディアで、そしてすべてがミメーシスでありえたのである。

そもそもミメーシスは、古代ギリシアや古代中世ローマ(ラテン世界)で明確な出発点をもっていた。

プラトン(799夜)が「自然界の個物はすべてイデアの模造である」と言ったことにもとづいて、この模造をめぐるテーゼをアリストテレス(291夜)が発展させ、ミメーシスこそは人間の本来の心の動向をあらわすもので、そのことが諸芸術の様式をつくってきたとみなしたこと、これが出発点になっている。

もう少し丁寧にいうと、よく知られているようにプラトンには「世界はイデアでできている」というイデア論があった。プラトンは、そのイデアの中身を現在のギリシア人のわれわれは(当時のギリシア人は)すっかり忘れてしまっているのだとみなし、これを思い出すことが必要だと考えた。プラトン哲学とは、何をどのように想起するかということ、それがすべてなのだ。

これがプラトンの有名な「想起説」というもので、プラトンは想起のためには記憶から重要なアイテムやコンセプトを思い出すための学習が必要だとみなした。記憶想起の学習(アムネーシス、アナムネーシス)だ。

しかし、忘れたものをすべて想起するのは難しい。順番もあるし、軽重もある。けれどもバラバラになる。そこでついつい比喩や類比がまじってくる。プラトンはそこに問題があると見て、そのような作用をミメーシス(模倣)の作用とみなして、本来のイデアの再現に向かわないミメーシス多用型の芸術的表現性に不満をのべた。

しかしアリストテレスとその後の哲学では、とくにネオプラトニズムやヘルメス主義やローマ哲学(ラテン哲学)では、とはいえミメーシスの作用がなければイデアは地上に降りてこない(脳内でうまくひらめかない)と考えられて、むしろさまざまなポイエーシス(制作作用)がつかうミメーシスや、なかでも芸術の中にひそむミメーシスの技法(レトリケー=レトリックの技法)を注目するようになったのである。

こうしてその後は、ミメーシスが文芸や芸術の方法解読の巨大で多様なスコープになっていった。

ここまでがアウエルバッハが用意してくれたことだ。そうなってきたはずなのだが、ところがぼくが長らく怪訝に思ってきたのは、ミメーシスがどういう方法の束で何をスコープしてきたかということが、意外なことにそれほど本格的には議論されてこなかったということだ。あまりに当たり前に広がった技法だからなのか、それとも技巧に走っていると思ったからなのか、そこはイマイチわからないのだが、ミメーシスがたんなる模倣技法などであるはずはないのに、ついつい技法(レトリケー)の一種としてしか扱われてこなかったのだ。

これではミメーシスの感覚(「まね」の感覚)くらいはなんとか維持できたとしても、その本来の「方法の核心」が忘れられてしまう。「方法の核心」はアナロジカル・シンキングやメタフォリカル・エディティングにあるはずだ。いつしかぼくはそんなふうに思うようになり、そのうち編集工学を組み立てるようになって、その方法をイシス編集学校などで実践的に学んでもらうように努力するうち、ミメーシスによる編集方法を強調することになったのだった。

あらためて文芸技術的にいうと、もともとのミメーシスという技法は、ホメロスやギリシア古典文芸の「地」(graund)から浮き出た「図」(figure)を動き出させる技法だった。

古代ギリシア悲劇の作中で、地の描写が「ディエゲーシス」と呼ばれ、会話の部分が「ミメーシス」と呼ばれていた。ディエゲーシスはギリシア語で「叙述」という意味だ。このディエゲーシス(いわば「ディエゲる」)に対比されて、ミメーシス(いわば「ミメる」)が浮上した。ミメーシスの用法の発露はこのことに端緒する。

だから古典的なミメーシスとは、古代ギリシアの物語のディエゲーシスの中で何かが会話として交わされるたびに、その特色を際立って見せるものだったのである。描写がディエゲーシスでディエゲるもの、会話がミメーシスでミメるものだ。

このとき、ディエゲる出来事のいきさつにくらべて、そこに交わされるミメる会話は必ずしも事実の経過にもとづいているとはかぎらない。たとえばある夫婦がちょっとした離婚の危機にある時期、二人の会話はその事実をダイレクトに説明しているとはかぎらない(叙述しているとはかぎらない)。むしろ「この部屋も疲れてきたわね」「いろいろね」とか「あしたは夕食いらないよ」「夜中もね」というようなミメる会話が、ときどき暗示的にこの夫婦のディエゲーシスの顛末を予想させるのである。

表現や表象上の「地」に対して「図」を構造的に浮き上がらせることがミメーシスだったことは、文芸の本質や物語の本質を考えるうえでは、かなり重要な手法になっていった。すぐに見当がつくように小説や映画やテレビドラマは、この「地」と「図」の組み合わせでつくられてきた。ドキュメンタリーやノンフィクションは、ここにナレーターによる「ディエゲる」を付けた。

このように、今日にいたるまで「ディエゲる」と「ミメる」は事態の浮き彫りにおける最も重要な技法であるにもかかわらず、このディエゲーシスとミメーシスの切り分けの関係にひそむ重大な方法の意図が、その後は本格的に言及されてこなかったのである。

篠田一士が日本語版を思い立ち、川村二郎のグループに翻訳を託したアウエルバッハの『ミメーシス』は、60年代後半の日本の文学思想界に大きな音をたてて堕ちてきた巨大隕石だった。少しでも欧米の文学理論を齧った者には『ミメーシス』は必須文献であり、筑摩叢書が隠然たる力を醸し出していた。ついではポール・ド・マンやポール・リクールがこの本を俎上に上げて議論していることが話題になってきた。

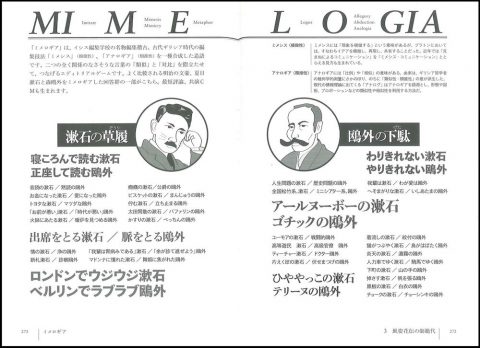

アウエルバッハの役割はヨーロッパ文学の王道にミメーシスがさまざまに駆動していたことを詳細に分析してみせたことだった。ギリシア文学、ウェルギリウス、『ロランの歌』、ダンテ(913夜)、ラブレー(1533夜)の『パンタグリュエル』、セルバンテス(1181夜)の『ドン・キホーテ』などの大作に駆動していたミメーシスの技法を丹念に拾いあげ、それらをそのまま近代のバルザック(1568夜)や現代のヴァージニア・ウルフ(1710夜)にまで引っぱってみせた。たいへんなお手並みだった。

ふつうに読めば文学本質論による西洋文学史のヴァージョンのように通して読めるのだが、とんでもない。アウエルバッハ自身がミメティック・マシーン化していたのだ。ぼくは初読でそこに感心した。のちに高山宏(442夜)とこの本について話したときも、高山はそこに唸っていた。

しかし、アウエルバッハのこの本がほかならぬミメーシスの正体そのものだということについて、まっとうにテーマ解読しているものはその後は意外にも見当たらないままだったのである。たとえばルネ・ジラール(492夜)に欲望論からミメーシスを説いた『ミメーシスの文学と人類学』(法政大学出版局)が、ウェルデニウスに神話一般にまで話題を拡張した『ミメーシス』(未来社)があるけれど、アウエルバッハにはほとんど食いこんでいない。これは決底的な落ち度というものだ。

ミメーシスはまねることである。しかしながらミメーシスはたんなる模倣ではない。たんなる模倣ではないにもかかわらず、そのように受け取られていない。そういうきらいがある。そうなってしまったのは、そこにはいまなお今日の社会の中では模倣が非クリエイティブなものと捉えられているという惨憺たる事情が影響しているのだろうと思う。

これはかなりおかしい。まったくもってとんちんかんだ。本来の模倣の意義からすれば、つまりガブリエル・タルド(1318夜)の『模倣の法則』(河出書房新社)のような見方からすれば、ミメーシスは「表現すなわち模倣の源」から発した方法そのものであって、だからこそ本来的な方法なのである。ミメーシスは「創発」をプロセッシングする最大の編集エンジンなのである。

という文句をあれこれ言ったところで、そろそろぼくがミメーシスをどのように考えているのか、何をミメーシスに託してきたのか、少しだけ掘り下げたい。またどのようにミメーシスを活用したいのかという話をしたい。その前に二、三の興味深いミメーシス議論を紹介しておこう。

一つ目はよく知られているだろうけれど、ポール・リクールが「3つのミメーシス」を提案したことだ。

リクールはウォルフガング・イーザーやハンス・ロベルト・ヤウスらのコンスタンツ学派の読解理論や受容美学の刺激をうけて、ミメーシスの新たな解釈をもたらす『時間と物語』全3巻(新曜社)という大著を書いた。

リクールはそこに、アリストテレスの『詩学』があげた二つの説明、「行為のミメーシスは筋(ミュトス)である」と「ミメーシスをする者はミメーシスする人間を再現する」に、さらに「読者や観客が自分たちの世界を交差させたくなる契機にもミメーシスが動向する」という視点を加えた。こうして①「ミメーシスは行動の再現である」、②「ミメーシスは出来事の組み立てである」、③「読者や観客は経験をミメーシスする(つまり再形象する)」の、3つのミメーシスが提示された。

リクールはこれらの仮説を通して『時間と物語』であらゆる物語が秘めるナラティビティの本質に迫ろうとしたわけだが、実はこの議論ははなはだ粗っぽかった。それでもリクールが、ミメーシスという行為が作品を受けとる側にもおこっていることに注意を向けたことは大きな示唆だった。

二つ目は、大澤真幸(1084夜)と宮台真司がサンデルによる「正義」と「事実」の重視に対して、むしろミメーシスによる「感染的模倣」を重要だとみなしたことである。2010年の「Thinking 0」第8号のことだった。

宮台はそのことを説明するにあたって、次のように書いた。「プラトンの時代は、ありえないほど共同体的な存在がミメーシス、すなわち感染的模倣をおこした」、また「イエス・キリストの時代は、ありえないほど脱共同体的な存在もミメーシス(感染的模倣)をおこした」と。

大澤はこの宮台の議論を参考に、感染的模倣としてのミメーシスは学習の本質にかかわっているという見方を発展的に披露した。宮台は学習の動機として「競争動機」「理解動機」「感染動機」をあげるのだが、大澤はこの「感染動機」にすでにミメーシスのしくみがかかわっていて、それによって一人の自分の中の自我理想と理想自我の貧しい結託が破れて、そこから思いきった学習がおこるのだろうとみなしたのだ。

この話、その後に二人がどんな展開を継続させているのかは不勉強で知らないのだが、ミメーシス感染学習論としてぼくはおもしろく思ったものだ。ちなみにかなり以前から一般的な教育論にもいわゆる学習理論にもミメーシス議論はいくつか出入りしてきたのだが(反復学習から転写学習まで)、これらは身体のミメティックなふるまいがクローズアップされすぎていて、あまりおもしろくはない。

三つ目に、岩谷彩子の『夢とミメーシスの人類学』(明石書店)がちょっと気になった。これはインドの商業移動民ヴァギリをとりあげたもので、ヴァギリが移動先で出会う他者たちの夢を自分たちの神としてミメーシスするという習俗をもっていることに注目していた。

岩谷よると、ヴァギリは移動先の文化や宗教を写すかのように自分たちに転写して、そうしてミメった気分のまま夢の中でリネージ神などを信仰してしまうらしい。実際にそういう夢見をするのだという。このときヴァギリはこのミメーシスによって商業的な利益の獲得にまで至ると確信しているとみられるのだ。それがしかも集合的におこっていることなのである。

まさにミメーシスが感染している例でもあるが、そこに信仰性と商業性とが重なっているところが興味深い。なおリネージとは文化人類学用語で同じ出自をもつ「血統」をあらわしている。

ちなみにこのほかにも、ジャック・デリダの『エコノミメーシス』(未来社)、ベンヤミン(908夜)の思索を追った平野嘉彦の『死のミメーシス』(岩波書店)、さらにはミメーシスの文化遺伝子ともいうべきドーキンスの「ミーム」に関する議論などがあったが、いずれも帯に短く襷に長かった。

さて、ぼくのミメーシス議論はその大半が「ミメーシスの編集工学」に包摂されると言っていい。あらためて強調するのも口はばったいけれど、ぼくが持ち出す「編集」(editing)の全プロセスは根っからのミメーシス入りなのである。ミメらない編集はありえないのだ。

そう思ったのは、最初の最初はカイヨワ(899夜)を読んだときのことで、「遊び」の本質にアゴーン(競いあい)、ミミクリー(模倣・まねる)、アレア(運だめし)、イリンクス(めまい・夢中になる)があることを告げられて、ハッとした。さらにいくつかの擬態論を通して、動物や人間には何かに模倣したい、あるいは模倣関係をもちたいという社会的本能があると説明されて、ギョッとした。

その後、カイヨワの議論がこのままではあまり深まっていきにくいことは感じたが、しばらくすると模倣についての社会的非難がつきまとっているためにミメーシスの議論の肩身が狭くさせられているのだから、ここをなんとか取っ払う思想が必要だろうと思い(そうしたほうがカイヨワも救われるだろうとも思い)、一方では児童学習議論、さえずり言語論、美術における写生論、「ごっこ」遊び論、アレゴリー(寓意)論などを渉猟し、他方では修辞学(レトリケー)、比喩(メタファー)論、タルドの『模倣の法則』、アウエルバッハの『ミメーシス』、イエール学派のポール・ド・マンの『読むことのアレゴリー』『理論への抵抗』『ロマン主義のレトリック』、さらにはアナロジー論やアブダクション議論などを点検したものだった。

しかし、それらにまして「ミメーシスの編集工学」のバネとなったのは、古今東西の「型」と「スタイル」をめぐる変遷と分岐の歴史にいろいろ分け入ったことだった。ここに浮上してきたのが日本の芸能や技能には格別のミメーシスがひしめいていたということだった。その多くは「見立て」や「うがち」や「やつし」に、また「準え」(なぞらえ)や「擬」(もどき)や「肖り」(あやかり)として重視されてきた。

こうして、編集工学の方法と「日本という方法」がミメーシスを媒介にして少しずつダブりはじめたのだった。東西を行き来しながらリバースしはじめたのである。そこからは一気呵成だった。

少し注をつけておくと、「型」がディエゲーシスで、それを背景にそのつど自在な変化を見せるのがミメーシスということになる。ひとまずそう見るといいだろう。

ミメーシスという技法は「型」を先行する見本にしながら、そこから意味の多様性に向かう変化の編集なのである。それが日本の編集文化でいうなら「見立て」や「らしさ」や「もどき」にあたる。

ギリシア文芸劇もダンテ(913夜)も世阿弥(118夜)もまず「型」を重視した。「型」があるから「地」をディエゲり、そこに「図」をミメることができた。

この作業はわれわれの認識行為や表現行為の全般にもあてはまる。幼児は基本語や基本動作という「型」を身につけて、そこから自由な認識や表現を発育を進捗させていく。そのうち多様な技能や技芸が身についてきて、さまざまなヴァージョンに向かえるようになる。このプロセスは編集工学の基本中の基本の分節単位になる。

とはいえ、これはあくまで発想(あるいは発現)の始点に戻ればそう説明できるということで、実際には途中から多彩に変容する。スタイルを自由にとりこむことができる。すなわち、いったんミメろって発想された「らしさ」や「もどき」は、次からはその「らしさ」や「もどき」が新たにディエゲる起点となって、次々にミメーシスを連鎖させていき、これらの相互関係がずっとアナロジカルで、すぐれて連想的になっていくのである。

だからその一蓮托生の流れすべてが編集工学的なミメーシスの連打的特色になるわけだった。

編集工学はなぜこんなふうにミメーシスを連打するのか。アナロジーに走るのか。やたらに変化のヴァージョンをふやしているだけではないかと思うかもれないが、そうではない。心配ご無用だ。この方法はどうしても必要なのだ。

編集は情報を相手にする仕事だ。この情報は生命の変遷にも歴史の変転にも文化の多様性にも横溢してきた。その多くが先行するものを「型」として(すなわち「モデル」として)、そこからの発展や超克や逸脱をめざしてきた。発展や超克や逸脱がおこしてきたのは、言葉と道具としくみが不充分なスタートを切ったからだ。不充分だから情報編集がさまざまに続行されてきたのだった。

このことは情報を主人公として設定すると、情報が自己編集を試みてきたものというふうにも見られる。たとえば和歌は万葉時代の歌をモデルに、歌合わせや連歌をへて俳句や狂歌を生み出し、自動車のモデルは20世紀初頭以来、馬車を原型にした箱型のセダンを「型」にして、さまざまな自動車のスタイルを生み出してきた。

これらの発展と超克と逸脱のエンジンとなったのがミメーシスだった。あるいは少し広めていえば、アナロギアとミメーシスとパロディアだった。編集工学はこれに倣ってきたのである。編集がミメーシスを手放さないのはこのせいだ。

このことをタルドやドゥルーズ(1082夜)は「すべての表現とコミュニケーションは模倣である」と言ったのだが、そうでもあるし、「すべての表現とコミュニケーションは情報の編集である」とも言えたのである。

ここで注意を促しておきたいのは、この情報編集の変転はたえずメディアをまたいできたということだ。メディアをまたぐたびにミメーシスが慟哭した。洞窟がキャンバスになりテレビやビデオになり、弦がチェンバロやピアノやシンセサイザーや電気ギターになり、絵画が写真やホログラフイやCGになるたびに、情報編集はミメーシスの慟哭を媒介に肥痩力と修飾力を磨いてきたのである。いいかえればメディエーションなき情報編集はなく、メディアをまたがないミメーシスはなかったのである。

アウエルバッハの『ミメーシス』の半ば、モンテーニュ(886夜)が採り上げられる。モンテーニュは『エセー』によって、それまで誰もつくっていなかった「エッセイ」というスタイルを試みた。

どのようにしてエッセイというスタイルを発現できたのか。アウエルバッハは「内的な偶然」を「外的な故意」に結びつけたからだと看て取った。そして、そのようにできたのは「内的な偶然」と「外的な故意」の案配(関係)を酌量したからだと解読した。

そうなのだ、情報の酌量こそ情報編集のキモであり、ミメーシスがつかうべき目盛りなのである。その目盛りがどういうものか、ここではバラさないが、角川武蔵野ミュージアムのエディットタウンの、9つの書区に分かれたブックストリートを見てもらえば、そのヒントが目白押しになっていることに気付いてくれるかもしれない。

⊕『ミメーシス―ヨーロッパ文学における現実描写』⊕

∈ 著者:エーリッヒ・アウエルバッハ

∈ 訳者:篠田一士・川村二郎

∈ 編集:井上達三・橋本靖雄

∈ 装幀:(文庫)中山銀士

∈ 発行者:森本政彦

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 発行:1967・1994年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序にかえて

∈ 第1章 オデュッセウスの傷痕

∈ 第2章 フォルトゥナタ

∈ 第3章 ペトルス・ウァルウォメレスの逮捕

∈ 第4章 シカリウスとクラムネシンドゥス

∈ 第5章 ロランがフランク勢の殿軍に推挙された次第

∈ 第6章 宮廷騎士の出立

∈ 第7章 アダムとエヴァ

∈ 第8章 ファリナータとカヴァルカンテ

∈ 第9章 修道士アルベルト

∈ 第10章 シャステルの奥方

∈ 第11章 パンタグリュエルの口中の世界

∈ 第12章 人間の本性

∈ 第13章 疲れた王子

∈ 第14章 魅せられたドゥルシネーア

∈ 第15章 偽信者

∈ 第16章 中断された晩餐

∈ 第17章 楽師ミラー

∈ 第18章 ラ・モール邸

∈ 第19章 ジェルミニィ・ラセルトゥー

∈ 第20章 茶色の靴下

∈∈ 訳者後記

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

エーリッヒ・アウエルバッハ(E.C.Krupp)

1882‐1957。1982年ベルリンに生まれる。ハイデルベルクで法律を、第一次大戦後グライフスヴァルト大学でロマンス語文学を学んだ後、マールブルク大学で教鞭をとるが、ナチス政権の誕生とともにイスタンブールへ亡命。1947年アメリカへ渡り、ペンシルヴェイニア、プリンストン、イェールの各大学に迎えられる。ロマニスト、文芸評論家として著名。

篠田一士(しのだ・はじめ)

1927(昭和2)年、岐阜市に生まれる。旧制松江高校から東京大学英文科に進み、同大学院修了。大学で一級上の丸谷才一、中山公男らと「秩序」を発刊。都立大学人文学部で教鞭をとる傍ら精力的な評論活動を展開する。幅広い文学的教養と博識、精緻な分析で独自の地位を占め、詩歌、音楽の評論でも傑出していた。主な評論集に『邯鄲にて』『現代イギリス文学』『傳統と文學』『音楽の合間に』『現代詩人帖』など。『日本の現代小説』で毎日芸術賞受賞。

川村二郎(かわむら・じろう)

1928年生まれ。文芸評論家、ドイツ文学者。著書『限界の文学』(河出書房新社1969/亀井勝一郎賞)『銀河と地獄——幻想文学論』(講談社1973/芸術選奨文部大臣賞新人賞)『語り物の宇宙』(講談社1981)『内田百訷論』(福武書店1983/読売文学賞)『里見八犬伝』(岩波書店1984)『アレゴリーの織物』(講談社1991/伊藤整文学賞)『幻談の地平——露伴・鏡花その他』(小沢書店1994)、訳書E・R・クルツィウス『ヨーロッパ文学評論集』(みすず書房1991)『ヘルダーリン詩集』(岩波文庫2002)ほか。2008年死去。