父の先見

心・テクノロジー・知能の未来

春秋社 2015

Andy Clark

Natural-Born Cyborgs - Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence 2003

[訳]呉羽真・久木田水生・西尾香苗

編集:小林公二 協力/丹治信治・串田裕彦

装幀:芦澤泰偉

思索に速度がある。カボチャを皮ごと丸煮していた。言い切っている。バイクでウィリーして走っていた。

一行目に「わたしの体は電子的処女である」とあり、二行目で「わたしはシリコンチップも、網膜インプラントや内耳インプラントも、ペースメーカーも内蔵していない。メガネすら掛けてはいない。しかしわたしは、ゆっくりと着実にサイボーグになりつつある」というふうになる。

あれこれの電子装置を身に付けていなくたっていい、われわれは生まれながらのサイボーグになりうるというのだ。アンディ・クラークならではの言い分だった。この言いっぷりがいい。ダナ・ハラウェイ(1140夜)のアニムスが男のほうにも引き取られた感じもあった。

ここでサイボーグと言っているのは、人間と技術の共生体のこと、生物的な脳と非生物的な回路にまたがって「心と自己をもつような思考推論システム」のことをさす。

そんなものがありうるのかとか、コンピュータ技術やロボット技術がそこまで及ぶのかなどと思ってはいけません。生物と非生物にまたがるハイブリッドな認知体というなら、もともと人類史は神々や悪魔や怪物をはじめ、宗教施設やシャーマニズムやアニミズムとして、また物語や哲学のなかの構想では数学や記号を駆使したローギッシェ・マシーネとして、サイボーグの前駆体ともいうへきものをずうっとリプリゼンテーションしてきたのだし、人類史以前の生体進化のなかでもさまざまな異様な生痕化石をのこしてきたのだ。

しかし、これらをサイボーグの前史とみなし、その延長上に「われわれは生まれながらのサイボーグである」や「ゆっくりと着実にサイボーグになりつつある」といったクラークの言い切り宣言を組み込もうとすると、いささか鍛え抜かれた工学的思考と存在論的な哲学が必要になってくる。

トマス・リッド(1658夜)の本を紹介した夜の千夜千冊に書いておいたように、「サイボーグ」(cyborg)という用語と概念は、過(すぐ)る1960年にネイサン・クラインとマンフレッド・クラインズが提案した(注1)。“cybernetic organism”(サイバネテイックな有機体)あるいは“cybernetically controlled organism”(サイバネテイックな方法でコントロールされる有機体)などから採った造語だ。

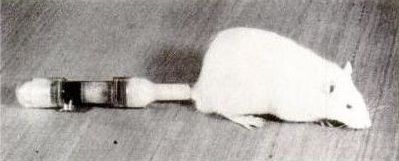

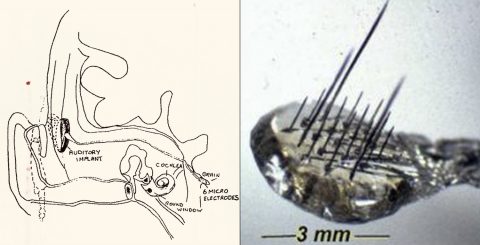

当初のサイボーグの定義は「自己調節機能とフィードバック機能をそなえた有機的システム」だったので、初期のサイボーグ化の試みには、化学物質を体内に注入する浸透ポンプをずるずる引きずったラットや、内耳(蝸牛)インプラントを差し込まれたマウスや、ダグラス・マクリリー(注2)によって脳幹インプラントを陥入された気の毒なネコなどが登場した。けれどもこんな実験動物いじめのような代物を、誰もサイボーグとは見なかった。

ところが、ところがだ。そのうちサイボーグの構想と思想は勝手な一人歩きを始め、各方面にさまざまなヴィジョンをまきちらすようになったのだ。人間が万能化して、勝手なサイボーグとしてふるまう幻想と可能性とがまきちらかされたのだ。ロボットとサイボーグとレプリカントの区別など、まだまだついてなかったけれど。

最初に走りだしたのは元気なコミックや先読みが好きな映画だった。まとめていえばサブカルズだ。この分野ではアメコミのスーパーヒーローや手塚治虫(971夜)の鉄腕アトムを旗印にちらつかせながら、未来社会の圧倒的活躍者としての「意識をもつロボット」が無節操なほどに扱われるようになった。日本では早くに横山光輝の『鉄人28号』(1956年連載開始)や石森章太郎の『サイボーグ009』(1964年に連載開始)が話題になったが、ファンたちはサイボーグの意味などいっこうに知っちゃいなかった。

ついで『ヴァリス』に至ったディック(883夜)らのSF界が騒ぎだした。これは先行していたアシモフやブラッドベリ(110夜)を下敷きにして、やがてラリー・ニーヴンのリングワールドや、スターリング(62夜)、ギブスンのサイバーパンクに向かって化けていった。ここから鬼才グレッグ・イーガンの『順列都市』(ハヤカワSF文庫)と『万物理論』(創元SF文庫)が飛び出した(注3)。このあたりのことについてはフレドリック・ジェイムソンの好著『未来の考古学』(作品社)などを読まれるといい。

一方、当然ながら機械ロボットの製作、人工知能の開発、ロドニー・ブルックス(1665夜)以降のロボティクスの展開、VRやARやALの研究開発、コンピュータ・ネットワークの設計が次々に組み立てられて、サイボーグに計算構造や推論機構をもたせようとする試作が続いた。

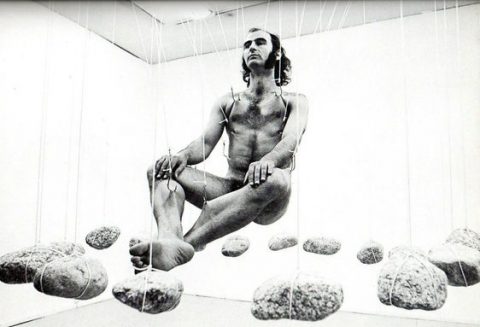

もっとナマの身体に引き寄せようとする試みもあった。1980年からステラークが身を賭して実験してみせたサイバー人体装置が際立っていたが(注4)、1998年から2002年にかけてケヴィン・ワーウィックが自分の左腕にシリコンチップを埋め込んだ電極配列人体の一連の実験(注5)、さまざまな修復医療(restrative medicine)の成果やアフォーダンス研究や軍事機能のサイボーグ性なども耳目を集めるようになって、サイボーグを開発するというヴィジョンは賑やかな様相を呈していったのである。

こんなふうになってきたのは、必ずしも技術が革新されたからではない。サイボーグ性と生物学や脳科学の親和性が高かったせいだ。大きくいえば、①身体にひそむセンサーとフィードバックの関係がもともと精度の高いしくみであること、②脳にはきわめて柔らかい可塑性があること、③人類にとっての道具性はダブテーリング(dovetailing 嵌入接合)をおこすということなどが、互いに重なるように連続して認識されるようになって、それがサイボーグの思想と技術に影響を与えたのである(注6)。

(注1)マンフレッド・クラインズとネイサン・クラインはロックランド州立病院の研究者で、生理学的測定器具のエキスパート。呼吸数や心拍数のコントロールを研究していた。

(注2)脳幹インプラントを開発したダグラス・マクリリーはハンチントン医学研究所の研究員で、それまでの表面接触型のインプラントをより深い層に達するようにした。

(注3)グレッグ・イーガンはオーストラリア出身のSF作家。医療機関のプログラマーでもあった。量子力学・認知科学・数学理論にめっぽう強く、ぼくがこの10年間で読んだSFでは最も完成度が高い作品を連打した。とくに『万物理論』には脱帽した。新海誠の『君の名は。』はイーガンの『貸金庫』からの影響をまるこど受けたアニメーションだった。

(注4)オーストラリアから来日したステラークは驚くべきサイバー・アーティストだった。1980年に法政大学で公開実験をみせたあと、ぼくの仕事場(工作舎)にやってきて、にやにやしながらビデオを見せながら、「新たなサイボーグ思想は身体が皮膚を脱ぎ捨てるべきだ」といったことを、数時間にわたってしゃべり続けた。

(注5)ケヴィン・ワーウィックはオックスフォードのラドクリフ病院で、手首の100本の電極配列と腕に通したワイヤーをつなげ、何かをするたびにどんなふうに神経インパルスが伝導されるのか、それを「盗聴」するという実験に挑んだ。

(注6)人類にとっての道具性がダブテーリングであったというのは、われわれは文字を書くときにペンや紙を意識せず、外界や対象を見ているときはメガネを意識しないようになっていることをいう。

初期のサイボーグ探求は、有機体(生体-われわれ)が「外部の情報とワイヤード(接続)される」ことを前提にしていた。

しかし、ワイヤードされた有機体がサイボーグ化しているとみなすのは、それによって生体情報がいくぶん拡張したり、外部の環境周辺情報が知覚レベルの閾値を破って入ってくるという意味では、サイボーグ化のための数歩を踏み出しているともいえるものの、それをもってサイバネティック・オーガニズムの発露だと見てもらっては困る、もっと深く考えたいというのが、本書のクラークの見方だ。

われわれはとっくの昔から下着と服を着て、メガネを掛け、腕時計をして、テレビで遠方の画面を愉しみながら、最近では同時にスマホで他人と交信をする有機体なのである。また歯を矯正し、腎臓や胃を手術し、血液検査で体内要素のデータを確認し、体内で悪さをする細菌やウイルスをたえば抗生物質などのクスリで操作している有機体なのだ。

その気になれば幻覚キノコやLSDなどで、拡張現実や周辺認知の変容を体験することもできる。かつてのシャーマンはいつだってアルタード・ステート(変成意識)に変容できた。他方、ひょっとすると痺れや痛みがわれわれの有機力を変化させるかもしれないのに、われわれはアスピリンやバファリンやロキソニンでこれらを退散させてもきた。

けれども、そうした意識状態の解放や制御がたまさか現出したからといって、それらをもってサイボーグ化の前哨戦だ、サイボーグの一種だとみなすのはどうか。安易ではないか。もっと「現れる存在」から考えなおしたほうがいいのではないか。クラークはそこを議論してきた哲人だった。とくに深い思索者ではない気がしたが、とてもセンスのいい哲人だ。

アンディ・クラークはエジンバラ大学の哲学教授で、つねに前進的な構想をもって広範な知的ロビー活動をしているWebデザイナーでもある。

日本では『認知の微視的構造』(産業図書)が最初に紹介されて、PDPモデルについての突っ込んだ解説がしてあったので、この本をコネクショニズムを議論する者たちがみんな読んでいた(注7)。

その後、いくぶん哲学的な『現れる存在』(NTT出版)と『生まれながらのサイボーグ』(春秋社)をたてつづけに書いた。『現れる存在』は1997年の本だが、いまだに熱くて冷たいバイブルのように読まれている。“Being There”というタイトルがすこぶる象徴的で、一貫して「プレゼンスとは何か」ということに着地しようとしていた。

9年前(2012)の日本語訳には東大の池上高志が当たった。「どうせ何かを翻訳するなら、いつ読んでも価値があるものにしたい」というので訳したらしい。クラークの本を池上が翻訳するのはぴったりのお役目だった。池上は一貫したアーティフィシャル・ライフ(人工生命)の研究者で(注8)、ずっとアート&サイエンスしている(注9)。

一言、池上の考え方について紹介しておく。池上が生命の特質として掴まえているのは「自律性」と「相互作用性」と「存在感」の3つだ。

これは次のような見方にもとづいている。(1)ランダムな動きをしている集団や系が複雑性を増していくと、あるところで生命的な「自律性」をもったふるまいが出てくる。そこには創発がある。そこをどう捉えるか。(2)物理現象にはさまざまな要素と力がはたらいている。それらをマクロからミクロに向けて階層的に解釈するのは可能なことであるが、階層化を詳しくしていけばいくほど、そこには複雑な交換や入り混みや重なり具合などの相互作用がおこっていることが見えてくる。その「相互作用性」をどう捉えるか。(3)生命はこうした自律的な相互作用によってなんらかの「存在感」をもった。存在感ははなはだ主観的なものだ。なぜ客観的な科学現象や化学作用から、われわれは主観的な存在感を感じられるのか。そこをどう捉えるか。

これら3つの捉え方が重なっているところに池上にとってのALの研究課題があるのだが、それはアンディ・クラークが思索してきたことと交差していた。

(注7)PDPモデルは並列分散処理(Parallel Distributed Processing)モデルのことで、ニューラルネットワークに機能するだろう特徴をコネクショニストモデルとして取り出した。脳神経系の情報処理に複数の処理ユニットが同時並行的に作動しているということをモデル化したわけだ。デビッド・ラメルハートとジェームズ・マクレランドがまとめた。科学技術思想ではコネクショニズムとよばれる。

(注8)アーティフィシャル・ライフ(AL)はサイボーグの思想や技術には必ずしも重ならない。コンピュータなどによって生命現象に似たふるまいを創発させること、われわれが知っている生命(life-as-we-know-it)を、「可能な生命」(life-as-it-could-be)というビッグピクチャーの中に捉えることが研究開発になっている。

(注9)先だって池上高志と対談をした。即身成仏を説いた空海について話を聞きたいというのだが、話しているうちに高野山でアンディ・クラークらを呼んでシンポジウムをしようということになった。即身成仏の思想はALの思想とどこかで重なるところがあるのではないかというのだ。カバラ的人体、チャクラ的人体もその系列に入るというなのだが、さあ、どうなることやら。

さて、本書のクラークは電子社会に漲りはじめている技術の組み合わせを前提に、われわれが「生まれながらのサイボーグ」になりうる可能性がどういうものであるかを綴っている。

しばしば紆余曲折しすぎるのといささか楽観的だと思えるところが多々あるのだが(とくにドナルド・ノーマンの認知科学的デザイン論に加担しているあたり)、読んでいるうちについついその気にさせられる。

気になる要点だけを紹介すると、クラークが「われわれは生まれながらのサイボーグだ」と確信したのは、1998年前後のことだったという。そのころクラークはセントルイスのワシントン大学で哲学・神経科学・ITをごっちゃにいじりまわしていた。そのうち自分の「心」がPCやソフトウェアや電子事務用品に漏出しているように感じた。とくに共進化しあうテクノロジーの重なりに身をおいていると、マインドウェア・アップグレードがおこっているような気分になった。

そんなときふいに、われわれの心身機能はヴィゴツキーの言う認知道具なんだ(注10)、そのように知覚できるように脳の可塑性が応えてくれているんだ、それならわれわれはすでにサイボーグになっているのだろうという直観がやってきたらしい。「わたしたちの心は融合するように作られた道具であって、道具がわたしたち自身なのである」とクラークは書いている。

そうだとすれば、われわれは自分自身の一部と道具の一部とコンピュータ・プログラムの一部を、いつしかソフトウェア・エンティティにしていたにちがいない。生物的リソースと非生物的リソースはどこかでとっくにまじってきたのだった。これは、もともとわれわれがダブテーリング(嵌入接合)を好んできたということをあらわしていた。

こうしてクラークはわれわれが「外科手術なしのサイボーグ」であって、「縫合線をもたないサイボーグ」であると認識する。

クラークは、「フランケンシュタインの怪物にならないですむサイボーグ」の可能性に少しでも近づくため、ブラッドリー・ローズやポール・ドーリッシュがウェアラブル・コンピューティングやタンジブル・コンピューティングの開発に向かっていることに注目した。着用可能な認知支援装置の試作だった(注11)。

ローズは100個のキーを備えた入力装置に記憶エージェント(RA)をつなぎ、そこに利用者が探測したい項目に動きまわれる末端ファイルスペースを連動させて、これをヘッドアップディスプレーの部品になるように工夫した。

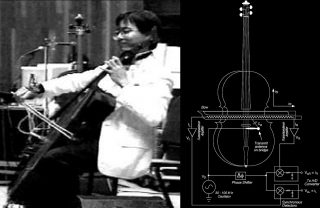

ドーリッシュのタンジブル・コンピューティングの考え方は、ロンドンの王立美術大学のダレル・ビショップによる認知キットや、MITメディアラボのセンステーブルやメタデスクや、ヨーヨー・マとニール・ガーシェンフェルドの電子チェロなどの試みをへて、さまざまな拡張現実(AR Augmented Reality)の実験に向かう主導原理になった。しめしめ、これ、これ、だ。

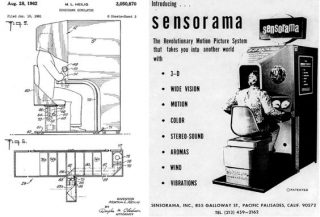

ふりかえってARのルーツは、20世紀初頭に劇作家ライマン・フランク・ボームが、現実社会のあれこれのデータを重ね合わせて表示する「キャラクター・マーカー」という電気デバイスを考案したことに始まっている。意外に早い。ついで50年代後半に開発されたモートン・ハイリグの「センソラマ」(Sensorama)が60年代に、多感覚入力デバイスによって没入できる「体験劇場」(Experience Theater)として広まると、万国博などのパビリオンで多用されて話題になった(注12)。ARというよりVR(ヴァーチャル・リアリティ)のお目見えだ。

日本では各地に急造されたテーマパークや御当地タワーの高層階に設けられた映像シアターで「360度映像」などとして上映されたので、懐しいと思う諸君も多いだろう。

これらのシミュレーターには体験をよりアクチュアルにさせるため、映像の立体化、音響のサラウンド化、劇場空間の振動なども加わっていったのだが、ARやVRが巨大投影型になるのには物理的に限界があった。そこに登場してきたのが、かのアイバン・サザランドが開発したヘッドマウント・デイスプレー(HMD)である(注13)。ここに仮想現実や拡張現実は一気に脳髄知覚に向かうことになっていく。

しかし、ウェアラブルでタンジブルで、かつVRでもARでもありうるシミュレーター・システムやHMDが、はたしてサイボーグ性をどこまでもちうるかというと、はなはだ疑問だったのである。

(注10)レフ・ヴィゴツキー(1896~1934)はベルラーシ出身の夭折した天才的な認知心理学者。ドミナント反応の研究、障害者教育、芸術心理学、発達心理学にとりくみ、人間の才能を「認知道具」として理解すべきだという見方を提唱した。また多くの学習は「知の転移」によってこそダイナミックになっていくという確信を発表した。ぼくはまだヴィゴツキーの千夜千冊をしていないけれど、そうとうに影響をうけてきた。

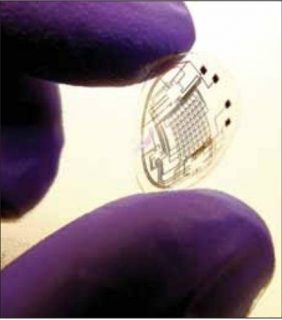

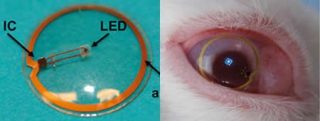

(注11)ウェアラブル・コンピュータ(wearable computer)はラップトップやスマホのようなポータブル型ではなく、腕時計型・メガネ型・アクセサリー型の着用可能なデバイスをもつコンピユーティング・システムをいう。最近は眼球にはめこむコンタクトレンズ型も開発されている。体内埋め込み型とは異なって着脱自由にさせるところが工夫。

(注12)「センソラマ」は今日にいうマルチモーダル・インターフェースの先駆だった。フルカラーの映像ディスプレー、ステレオ式のサウンドシステム、ファン、香りの放出、動作式の椅子などが用意された。

(注13)ヴァネヴァー・ブッシュの「メメックス」をアイバン・サザランドが革新的なインターフエースをもつ「スケッチパッド」にしてみせ、これがダグラス・エンゲルバートの独創的なオンラインGUIにつながった。そのサザランドがハーバード大学期にコーエン・サザランド・アルゴリズムを開発し、VRおよびARの理論的基盤をつくり、ヘッドマウント・デイスプレー(HMD)の試作に及んだのである。

本書の半ば、ダニエル・デネット(969夜)のSF短編『わたしはどこにいるのか』の話、デューク大学のミゲル・ニコレリスとMITのタッチラボとのサルをつかった共同研究の話、遠隔作動するテレロボットの話が出てくる。

デネットのSFは、ある秘密実験を受けた「私」が目をさますと、脳が外部の栄養タンクに移し替えられていて、無線回線で自分とつながっているらしいことを知らされるのだが、食欲を満たそうとしたり何かの行動をおこそうとすると、「私」がここにいるのかタンクにいるのか決定できないという根本的な逡巡を描いたものだ(注14)。

ニコレリスの実験はサルの前頭皮質に96本のワイヤーを埋めこんで、サルが四肢を動かすときの信号を盗聴し、60マイル離れたMITタッチラボのロボとアームを動かすためにそのサルの脳が発する信号を用いた。実験は成功した。それは遠隔作動する産業ロボットのように、「ここ」と「むこう」を同時化させていた。

クラークがこれらの話を紹介して考えたいことは、そもそも「プレゼンス」とは何か、また「テレプレゼンス」とは何かということである(注15)。

何が問われているのだろうか。いったいわれわれは現実感をどのようにもっているのか、保持しているのか、また変更しているのかということなのだが、しかし「プレゼンス」の意味をわかりやく説明するのがそもそも難しいように、これは考えてみるとけっこうな難問だったのである。

われわれは疲れきったり泥酔したりしてどこかに眠りこけても、目が覚めた瞬間はどこにいるのかしばし戸惑うが、目を動かしたり手に触ってみたりして、たちまち現実感を手に入れる。けれども高熱時や薬物を投与されたときなどは、この現実感がやや長めに失われたり、錯誤される。また、睡眠中の幻想的な体験感覚はその様子がかなり異常なものであってもそうとうリアルにも感じられるし、そのくせそれが「うたかた」のようにおぼつかないものであることも感じる。

もっと単純な例を出すと、われわれは毎日スーパーや最寄りの駅でたくさんの他者と行き交っているのだが、その質量感や個別認識は「私」においてかなり遮断されていて、漠然としたものの中にいるばかりになっている。それは見知らぬ大衆だからというのなら、われわれはどこかの医院の待合室でいつも多くの同病相憐れむ患者たちと会っているし、親しい者のパーティにも出掛けているのだけれど、よほどのことがないかぎりその状態をプレゼンスとして認知したり体感することが叶わない。

なぜ、われわれはとって一番大事なはずの現実感がこんなにも限界だらけで、錯誤がおこりやすく、総じては「不測の認知」で包まれてしまったのか(注16)。

プレゼンスもテレプレゼンスも、ナマの実感からはなかなか説明がつかない。では、プレゼンスの「際」や「臨界点」を確認するわれわれの認識のありかたに、お先まっくらになるような根本的な限界があるのか。

哲学者たちはこのような問題を「心身問題」と名付けて、ずうっと議論をしつづけるという気の遠くなるような道を選んだのだが、ここにはいまなおそんなに成果が出ていない。クラークも何度か通ったこの道については、いつまでもとどまることに見切りをつけたはずである。

こうしてここに、コンピュータ技術や通信技術や神経系への刺激やその盗聴などの生理学が、さまざまな手助けを申し出るということになる。

もしセンシティブなロボットがつくれたならば、そのロボットがスーパーや駅や待合室で体験している「プレゼンスのデータマップ」が見えるのではないか。もし世の中の靴音という靴音に関するデータが集められて、その靴を履く該当人物との関連情報がストックできるのなら、靴音アイデンティティとでもいうべき新たな認知地図システムが入手できるのではないか(注17)。

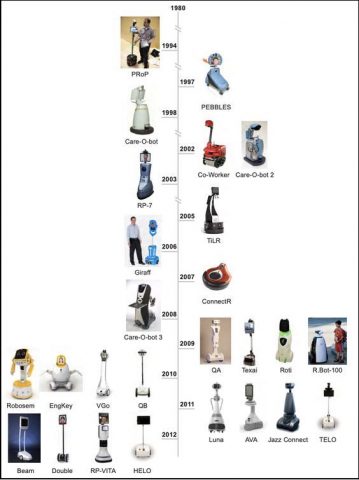

実際にも、こんな手助けが試みられてきた。カリフォルニア大学バークレーのジョン・キャーニーとエリック・パウロスが試作したPRoP(Personal Roving Presence)は人間の徘徊するプレゼンスを代行してくれる。

これは視線、姿勢、動線、環境把握のデータがやりとりできる徘徊ロボット、ないしは「うろつきアバター」だった。メルロ=ポンティ(123夜)の「間身体性」の意味が哲学的にわからなくとも、PRoPのログが「間身体性」のまざまざとした実態なのである(注18)。

ブリュッセル自由大学のフランシス・ヘイライヘンは人々の集団的行動を計測できる「トランジティビティ・システム」を開発した。サイトAからBやCに移動する動向が、現実にはおこらなかったショートカット・プロセスの提示とともに把握できるというものだ。クラークはこれを「トラフィカ・サイバネティカ」と名付けた。

たいそう心強く、何かが見えてきそうである。おもしろそうにも思える。そうした実験の数々は本書にも他の本にもおびただしいほどの事例として紹介されているのだが、ところがここで注意しておかなけれはならないことが、二つある。

ひとつは、それらを理解するわれわれ自身がナマであるので、さまざまなデータの集積やロボットのセンシング・マップが入手できたとしても、これをナマのわれわれがすぐに解釈することには限界が出てくるだろうということだ。もうひとつは、それらの実験データは別々の条件と技術と目的によって組み立てられてきたものが多いのだから、これらを合成したり統合したりする方法の思想をもたなくてはならないということだ。これを怠ると、いったいプレゼンスとテレプレゼンスにつて納得のいくどんな決着をつけていいのか、わからなくなってしまうにちがいない。

かくて、クラークはわれわれ自身が継続的な「生まれながらのサイボーグ」でありつづけるしかないのではないかと言うに至ったのだ。

MITのニール・ガーシェンフェルドは、以上のような試みをまとめて「ノンフィクション・コンピュータ技術」と呼んだ。なるほど、そういうふうに言ってもいいだろう。

しかしぼくは、これらはハイパーエディティング・エンジアリングとして総括されていくのがいいと思う。このこと、高野山でアンデイ・クラークも賛同してくれるのではあるまいか。

(注14)ダニエル・デネットの功績は巨きい。『解明される意識』『ダーウィンの危険な思想』『解明される宗教』『心の進化を解明する』(いずれも青土社)は大いに話題になった。それまでグレーゾーンとしてほっておかれた「問題」を正面に捉えてみせたのである。しかしぼくはその判定力や展望力に一抹の疑問をもってきた。デネットは認知哲学の基礎に「志向姿勢」をおいているのだが、人間の認知には「すっきりできない志向」がもっと混っているだろうというのが、ぼくの見方なのだ。

(注15)プレゼンス(presence)とは存在感のことであるが、どこかに進んできたときにそこで感じる現前性がプレゼンスなのである。これに対してテレプレゼンス(telepresence)は、遠隔地においても人物や情報の臨場感をつかめることをいうので、その遠隔地点には仮想現実が成立していると、みなされてきた。この用語の発案者はマーヴィン・ミンスキー(452夜)だった。ハインラインのSF小説『ウォルド』に出てくるテレプレゼンス・マスタースレーブ・マニピュレーター・システムがヒントになったらしい。

(注16)ぼくは認知生物学や認知哲学が「抜き型」の発想を導入していないからだと思っている。プレゼンスもテレプレゼンスも主体と対象の、「地」と「図」の、知覚体と情報体の相互の抜き合わせによって生じていると思うべきなのである。

(注17)新たなサイボーグ論には「障害をもつ主体」や「欠損している身体」についての認知インターフェースから入ってくる必要がある。また「ネオテニーなどによる遅延」や「知覚における保留」も勘定に入れたほうがいいと思われる。ぼくのそうした思想はすでに『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)に提示してある。

(注18)徘徊ロボットの研究こそ「間身体性」の哲学になる。それにまつわっていれば、「言葉のいいまちがえ」や「文脈の誤読」なども新たなサイバネティクスが探り入れるべきだろう。

⊕『生まれながらのサイボーグ―心・テクノロジー・知能の未来』⊕

∈ 著者:アンディ・クラーク

∈ 訳者:呉羽真・久木田水生・西尾香苗

∈ 編集:小林公二

∈ 協力:丹治信治・串田裕彦

∈ 装幀:芦澤泰偉

∈ 発行者:澤畑吉和

∈ 発行所:春秋社

∈ 発行:2015年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 謝辞

∈ 序論

∈ 第1章 サイボーグ・アンプラグド

∈ 第2章 接合されるテクノロジー

∈ 第3章 可塑性のある脳、ハイブリッドな心

∈ 第4章 わたしたちはどこにいるのか?

∈ 第5章 わたしたちは何なのか?

∈ 第6章 世界規模の群行動

∈ 第7章 悪のサイボーグ?

∈ 第8章 結び―わたしはポストヒューマン?

∈∈ 原註

∈∈ 訳註

∈∈ 訳者解説

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

アンディ・クラーク(A.Clark)

1957年生まれ。英国スコットランドのスターリング大学を卒業。同大学でDPhil.を取得。グラスゴー大学やサセックス大学ほかで教鞭を執ったのち、現在は、エジンバラ大学哲学教授(論理学・形而上学講座)。専門は、認知科学の哲学および心の哲学、とりわけ身体性認知哲学の世界的リーダー。邦訳のある著書に『認知の微視的構造――哲学、認知科学、PDPモデル』(産業図書、1997年)、『現れる存在――脳と身体と世界の再統合』(NTT出版、2012年)がある。

呉羽真(くれは・まこと)

1983年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、京都大学宇宙総合学研究ユニット特定研究員。専門は心の哲学、宇宙倫理学など多数。

久木田水生(くきた・みなお)

1973年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、名古屋大学大学院情報科学研究科准教授。著書に『科学技術をよく考える』(共著、名古屋大学出版会、2013年)がある。

西尾香苗(にしお・かなえ)

京都大学大学院理学研究科博士課程中退。生物系翻訳者。訳書に、ナム『超人類へ!』(インターシフト/河出書房新社、2006年)、モレノ『マインド・ウォーズ』(共訳、アスキー・メディアワークス、2008年)、スミソニアン協会監修『地球博物学大図鑑』(共訳、東京書籍、2012年)、国際生物種探査研究所『新種の冒険』(朝日新聞出版、2015年)など。