弓と禅

付(講演)・武士道的な弓道

角川ソフィア文庫 2015

Eugen Herrigel

Zen in der Kunst des Bogenschiessens 1948

[訳]魚住孝至

編集:伊集院元郁 序文:鈴木大拙

装幀:谷口広樹

師が言った、「それが射るのです」。また「それが満を持しているのです」と。私は思わず尋ねた、「それとは誰ですか、何なのでしょうか」。

ヘリゲルが師からいったん破門され、ふたたび弓の稽古に通うようになったときのある日の場面だ。それまでの一年半ほどの弓の稽古で、ヘリゲルはいつも的(まと)を射ることしか眼中になかったのだが、師はたえず「的を中(あて)ると思わないように」と指導していた。それがヘリゲルにはまったく納得できず、師から厳しく咎められていた。ところがその日の稽古では、師が「それです」「それが射るのです」と言ったのである。

「それが満を持している」とはどういうことか。ヘリゲルはそう言われても何が「それ」で、何が「満を持している」のかがわからない。

日本の弓道では「射法八節」(しゃほうはっせつ)といって、弓道場で定められた位置に立って弓を射放つまでの動作を八節に分けている。その六節と七節に「会」および「離」があって、この「会」「離」の心得の絶妙のどこかに「それ」が「満を持する」が漲っているとおぼしい。

射法八節にどんなふうに「会」と「離」が出てくるかということはあとでかんたんに説明するが、当時40歳を少しすぎたばかりのドイツ人のヘリゲルは「それ」や「満を持する」と言われても納得できたかどうなのか自分でもわからないまま、日本での5年ほどの弓道稽古をおえるのである。そして日本を去った。

それから二十数年後、64歳になっていたヘリゲルは師の謎のような指南と稽古の意図を順ぐりに思い出すかのように『弓と禅』を綴った。ドイツ語の原題を『弓道における禅』(Zen in der Kunst des Bogenschiessens)という。短いものだが、全編ほとんどを師の教えがどういうものだったかを書いている。

では、そこまでヘリゲルを追いこんだ師とは誰なのか。仙台の二高(東北帝国大学)で弓道を教えていた阿波研造(あわ・けんぞう)だった。名うての武術家である。石巻に生まれ、雪荷派(せっかは)の弓術とともに剣道その他の武術全般を修め、自身で大射道教を設立し、「弓禅一味」「射禅見性」を唱えていた。

『弓と禅』を読むとは、この峻厳で清澄きわまりない阿波研造が、他の弟子同様に自分より少し若いヘリゲルに何を暗示しようとしたか。そのことを弓も知らない、禅も知らない、日本文化も知らないヘリゲルがどう感じていたかを読むことだ。時は大正から昭和に移る時、ドイツから船で数カ月かけてやってきた40歳前後のガイジンが、さてどんな感想をもったのか。ラフカディオ・ハーンやアーノルド・フェノロサやジョサイア・コンドルの日本体験と何が違うのか。

なにしろヘリゲルが出会ったのは弓なのである。日本画や三味線との出会いとは異なる。もちろんアーチェリーとはまるで違う。古来の武術の初体験なのである。力道山がプロレスに向かっていたり、アンディ・フグが極真空手にとりくんだのともワケが違うだろう。さしずめラストサムライとの出会いに近い。

原文や英語の『弓と禅』に惹かれたガイジンたちもその「深さ」に痺れた。もはや有名な話になっているが、ゴディバのジェローム・シュシャンやアップルのステイーブ・ジョブスは愛読書にしていた。1983年に筑波大学の弓道研究室がおこなった海外の武術家に対する読後調査でも、84パーセントが「精神修養の参考になった」と答えている。早くに鈴木大拙(887夜)は「西洋の読者は、まさに奇妙な、なにか近づくことが出来ないように思われる東洋人の経験について考える、より親しいやり方を見出すであろう」と書いた。

印象の軽重はあれ、多くの者が『弓と禅』をおそらくそんなふうに読んできたと思うのだが、このことは弓道にも武道にもいささか遠くなった昨今の日本人にとっても同じであるはずだ。スポ魂マンガ家の多くが一度は読んでいるとも聞いたし、為末大君の話では、日本のアスリートたちは「ゾーンに入る」ということを『弓と禅』をヒントにしているとも聞いた。

今夜は柴田治三郎が訳した『弓と禅』を岩波文庫版ではなく、魚住孝至の角川ソフィア文庫の新訳で届けたい。解説もいい。ちなみにこの文庫を編集したのは、いま「千夜千冊エディション」を担当してくれている伊集院元郁君だった。

オイゲン・ヘリゲルはドイツの哲学者である。1907年にハイデルベルク大学で神学を修め、ついでウィンデルバント、エミール・ラスク、リッケルトから新カント派の哲学を学んで博士号をとると、折からの第一次世界大戦に従軍し、大学に戻ったときは私講師として、日本からの留学生の大峡(おおはざま)秀栄とともにアウグスト・ファウストの『禅――日本における生ける仏教』を翻訳した。この本のことは三木清(1550夜)の『読書遍歴』(小山書店→新潮文庫・講談社文芸文庫『読書と人生』)に出てくる。三木はハイデルベルクに留学し、ファウストにもヘリゲルにも出会っていた。

ファウストを訳していたころ、ヘリゲルは自分が青年期から読み耽っていたマイスター・エックハルトが「離脱」(Abgeschiedenheit)こそ神学思想の根本だと説いていたことに再会した。ただ当時のヘリゲルはその真意がわからなかったらしく、そのためエックハルト研究と神秘主義研究とを放棄していたのだが、ファウストで禅に触れて、ひょっとすると「離脱」についてのヒントは禅の中にあるのかもしれないと思った。

そんなヘリゲルが1924年5月に東北帝国大学に招かれて、日本の青年たちに哲学とギリシア語とラテン語を教えることになったのである。妻とともに来日すると、さっそく禅を学びたいと勇んだのだが、周囲の日本人からは禅はキリスト神学のようには学べないと諭(さと)され、やむなく日本文化や武芸のあれこれを観照し、その不思議な佇まいに憧れていた。通訳には長らくヘリゲルを扶けた小町谷操三があたった。阿波研造の門人だった。

来日まもなくして、身重のまま同行していた妻が死産のすえ亡くなった。翌年、新たにグスティと再婚すると、彼女がたいへんな日本文化びいきだったことも手伝って、二人で弓を習うことにした。弓道は禅を体感するための近道だとの助言もあった。大正15年(1926)春のことだ。グスティは生け花と水墨画も習った。

指定された道場に行ってみると、師の阿波研造は静かな人であるのに、ただならない気を発していた。夫婦ともにこのおっかない日本人に「弓から禅へ」のことを学べるとよろこんだ。ただし、わかりやすい指導が何もない。一応の技法は稽古しておぼえたものの、ほとんど褒めてくれない。夫婦はドイツと日本の此彼の差を噂しあった。とくに矢を的に中(あ)て「やった」という顔をすると、必ず咎められる。指南はたいそう暗示的で、とりわけ的中するたびに「会」から「離」への心得がなってないと叱られる。

なぜ叱られるのか。『弓と禅』には、その問感応答返の様子が実に淡々と綴られていて、ヘリゲルがいちいち戸惑っている様子、なかんずく心に浮かぶ西洋人ならではの疑念を払おうとしても払いきれない様子がよく伝わってくる。なにしろ師は「的を見るからダメなのだ」と言うのだ。的を見ないで、どうするのか。この国にはウィリアム・テルは通じないのか。

ヘリゲルもグスティも日本を知りたいと思っている。それなのに師はそれを遠ざけているかのようにふるまう。二人は日本人の解説能力を疑いたくなったが、それが日本というものだとも言い聞かせた。

日本語には弓道から転用された慣用句がいろいろある。「一矢を報いる」「白羽の矢を立てる」「手筈(てはず)を整える」「矢継ぎばや」「矢のような催促」がそうだし、「図星」「的確」「目的」「的中」「手ぐすね」も弓道用語だ。手ぐすねは「手薬煉」と綴るのだが、弓の弦を補強するための練り粉のことをいう。

とくに「目的」という日本語が弓道からきていることは、示唆深い。ステイーブ・ジョブスにはプロジェクトのチームが当初に設定した目的を上回るためには「的にとらわれない弓禅の気概」が有効だったのである。ぼくはそれならオブジェクトやターゲットを「目当て」と言い直した数学者の高木貞治こそ思い出したい。高木はドイツに留学してヒルベルトに学んだのだが、ピンポイントのオブジェクトをむしろ「目当て」として緩くみなすことに気が付き、そこから数論や関数論を独自に導いた。

というわけで、弓にまつわる認知道具はそれぞれたいそう意味深長なのだが、ここで弓道の「射法八節」がどういうものかを、全日本弓道連盟の指南書などにしたがって、簡略に説明しておく。

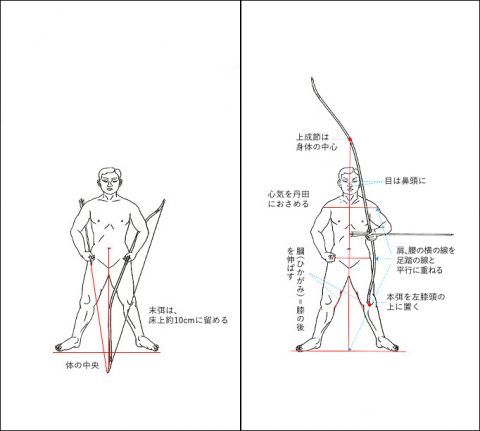

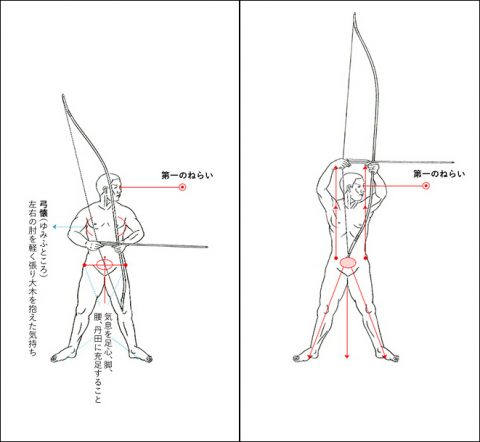

(1)「足踏み」(あしぶみ)では両足を外八文字に踏み開き、腰と体をしっかりと安定させる。末弭(うらはず:弓の上部先端)は床上10センチほどに留めたままにする。(2)「胴造り」(どうづくり)は左右の肩を沈めて、背柱と頂(うなじ)をまっすぐ上に延ばし、気持ちの多くを丹田に移す。膝のうしろをできるだけ伸ばす。(3)次に「弓構え」(ゆがまえ)で矢を弓の弦(つる)に番(つが)え、的に顔を向けて物見を定め、左右の肘を軽く張って大木を抱える気分をもつ。ついで矢の下に革の総縁(ゆがけ)を付けた親指をさしこんで、弦溝(つるみぞ)に弦をセットする。このとき鼻筋で的を二つに割る。

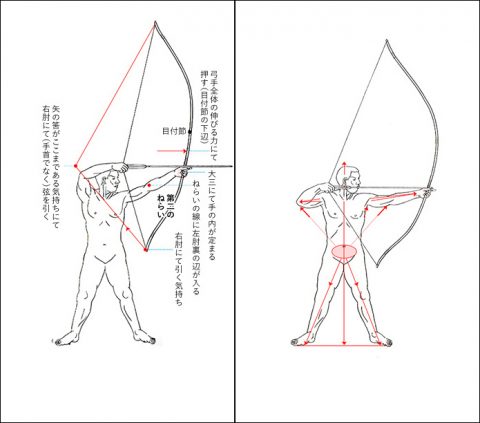

(4)「打ち起し」(うちおこし)はいよいよ弓を両手で頭上に挙げて、ゆっくり息を吸い。上体と下半身をひとつにつなげる。弓と矢を同時に掬いあげる気持ちをもつ。(5)かくて「引き分け」(ひきわけ)で弓を両手でぐいっと引き分けながらゆっくり下ろし、弦道(つるみち)を外から的中線に移して、狙いを定めて右肘によって弦をキリキリと引く。正面打ち起しと斜面打ち起しがある。狙いを定めることを物見という。

(6)ここから「会」(かい)になる。矢を軽く頬に添え、口割り(鼻と唇のあいだ)に高さが決まると「引き分け」のいっぱいの漲りを実感して、ひたすら発射の機会を待つ時に入る。詰合いや仲合いなどの微妙な調整はあるものの、呼吸は詰めず、おのずから発射に至るのを待つ。力は漲っていてもそれを感じない。(7)こうして胸郭を開き、無心のままに矢が放たれる。これが「離」(はなれ)である。矢は射られるのではなく高速に離れていく。最後の(8)「残心」(ざんしん)は矢を放ったあとの静かな気持ちのことをいう。気合はそのままで弓倒し(ゆだおし)に入り、物見を静かに外して心を戻して万事を了(お)える。

これが「射法八節」の要訣だ。八節すべてがみしみし音がするような「耐える技」の連続だが、とりわけ「会」から「離」への移行が難しく、師が「それが満を持する」と声をかけたところだった。まさに「武道」の「道」がうんうん唸っている。

(1)「足踏み」

足を開き、正しい姿勢をつくる。

(2)「胴造り」

弓を左膝に置き、右手は右の腰にとる。

右手を弦にかけ、左手(手の内)を整えてから的を見る。

(4)「打ち起し」

弓構えの位置から、静かに両拳を同じ高さに持ちあげる。

打ち起こした弓を、左右均等に引き分ける。

(6)「会」

引き分けが完成し、心身が1つになり、発射のタイミングが熟すのを待つ。

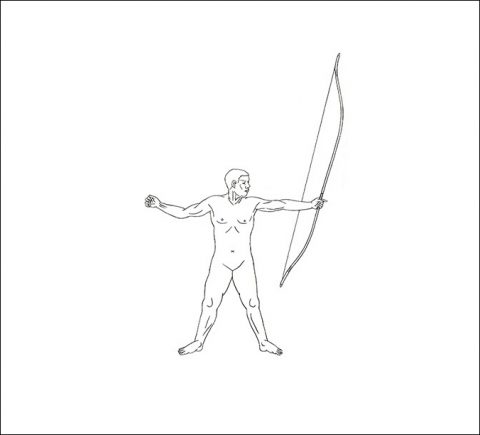

胸郭を広く開いて、矢を放つ。

(8)「残心」

射の総決算。矢が放たれたときの姿勢をしばらく保つ。

さて、このような弓道が確立したのは近世から近代にかけてのことで、当初の弓術はもちろん戦闘用だった。また儀礼用でもあった。弥生時代すでに日本独特の長弓が用いられ、そこに中国からの「射をもって君子の争いとなす」という射礼思想が入ってきて朝廷の弓の儀式が生まれ、武家の誕生とともに「弓取り」が武芸の頂点であるという見方が広まった。源平時代は「海道一の弓取り」をめざすことが武者の誉れだった。

南北朝に入って、武家社会の弓法を小笠原貞宗・常興がそこに馬術と礼法を加えて「たしなみ」の次第をまとめると、ここに流派が誕生していった。とくに日置弾正政次による日置(へき)流が実射の儀礼化を整え、吉田重賢がこれを継ぐと、出雲派、雪荷派、印西派、大蔵派などが分派した。尾張・紀州には竹林坊如茂(なおしげ)の竹林派普及、剣術の拡散とあいまって全国に弓術各派が林立した。

しかし鉄砲の伝来は弓術の戦闘性を剥ぐもので、徳川幕府の武家諸法度はやたらの実践を戒めた。ついに幕末には講武所の稽古科目から弓道がはずされた。そこで弓術家たちは森山香山の大和流、本多利実の本多流などの武道的な弓道に邁進することになる。

かくて明治維新からは武術全般が遠のくことになるのだが、中期からは古武道の大半を収容した大日本武徳会のもと(平安神宮境内の武徳殿が本部)、弓道が心身鍛練の法として重視されていく。阿波研造はこの武徳会で師範の皆伝を得た名人の一人だった。

阿波は本多利実の門に入り、正面打ち起しの新射法を会得すると、参禅をしながら独自の大射道教を掲げて、門下に14000人を輩出した。ぜひともその詳細を知りたくなる武道者なのだが、その資料の大半が仙台空襲やその後の管理不行きとどきで散逸し、なかなか実像が見えてこない。遺稿の一部が櫻井保之助の『阿波研造・大いなる射の道』に収録され、ごく最近(2013)になって池沢幹彦による『弓聖 阿波研造』(東北大学出版会)が刊行された。

ともかくもヘリゲルはそういう阿波研造の40代に学び、その稽古の日々を篤実に追想してくれたのである。なかなか疑念が払えなかった記述に、かえって阿波の凄みを感じさせている。

ヘリゲルが「会」と「離」を得心できなかったことで、習練の未熟を非難されることはない。そんなことは初級・中級者はむろん、チャンピオンクラスでもいつでもおこりうる。むしろ上級者ほど「ゆらぐ得心」に向き合っている。

ぼくはドキュメンタリー番組「アスリートの魂」で、“的中の怪物”と言われた増渕敦人(天皇杯優勝者・高校教員)が当時74歳の名人・岡崎廣志に特別の稽古をつけてもらっている迫真場面を見たことがあるが、岡崎は増渕が射貫く所作を見て、ただちに「技術はもっているのだから余計なことをするな」「もっと上にいけるのに、小さく止まっている」「的に中てるのではなく、空間を表現してみなさい」と教えた。上には上がいるものなのである。

話はとんで385夜にも書いた山岡鉄舟の剣の逸話だが、鉄舟は浅利又七郎と何度手合わせしても勝てない。あるとき一本をとったと思えたが、寸前に又七郎の剣先が胴着の一部を裂いていたことを知った。高橋泥舟(896夜)にこのことを話すと「そりゃあ、相手が本物だ」と言う。鉄舟はこのことが忘れられず、なにごとかを覚悟するように日に夜を継いで座禅に徹し、あるとき弟子と手合わせしてみたら「参りました、先生にはスキがありません」と言う。そこで又七郎に三拝のうえ手合わせをしてもらって数分、なんと又七郎が「余、及ぶところにあらず」と一礼をした。明治13年3月30日のことだ。

上には上がいる話とも、どちらが上ともつかない話とも感じられるけれど、ヘリゲルはそういうことが日本の武術にはのべつ内発していることを、実にうまく書いている。時の名人に弓道を習っていながらも、理解しがたい疑念をもっていたから、こういう文章が書けたのだろう。そこがドイツ人のドイツ人らしいところでもあった。

実際、ヘリゲルは恐ろしい推測をしたことがある。きっと師は「慣れ」によって狙いをもたなくてよいと言っているのではないかと思ったのだ。あるときそのことを師に告げてみたら、では今夜遅くに道場に来なさいと言われた。夜の9時、師は道場の蝋燭を消し、一本の蚊取線香の点火だけの暗闇の中、静かに引き分けると甲矢(はや)を放ち、的を射た。ヘリゲルはぎょっとしたが、師はついで乙矢(おとや)を放って甲矢の筈を打ち抜いた。炸裂音でそのことが伝わった。的に近づいてみて、打ち抜きを確かめ、ヘリゲルはその場にへたりこんでしまった。

このときのことを、ヘリゲルはやっと“gelockert!”(力を抜いて!)ということが了解できたような気がしたと書いている。

こうして「それ」がやってきたわけである。ある日、ヘリゲルの矢が放たれた瞬間、師が「それがあらわれました」と言い、お辞儀をしなさいと命じた。ヘリゲルは一礼などそこそこに的のほうを見た。矢は的の縁(ふち)をかすっただけだった。どうしてこれが「それ」なのか。

怪訝な顔をしていると、「これが正しい射です」「それが満を持したのです」。そしてこう言った、「今日はこれで十分です。そうでないと次の射で特別に苦心してしまいます」。意味がわからない。

数日後、ズバッと的を射た。自分でも「それ」によるものだと感じられた。にんまりできた。けれども師はこう言った、「射に失敗しても、そのことに腹を立てないようにすべきことは、前からご存じでしょう。射がうまくいっても悦ばないことを付け加えなさい。快と不快のあいだを行き来することから離れなさい。これがどんなに大事なことか、はかりしれません」。

ヘリゲルは師にこの日のことを「私はそもそももはや何も理解していないのではないかと恐れます。最も単純なことすら、困惑させます。弓を引き分けるのが私であるのか、私をいっぱいに引き絞らせるのが弓であるのか、的に中てるのが私であるのか、的が私に中るのか」と書き、そして次のように続けた。‥‥「それ」は身体の目には精神的であり、精神の目には身体的です。それは二つであるのか、どちらであるのか、弓と矢と的と私とは互いに絡まりあっていて、もはや分けることができません。分けようという要求すら失せました。

ヘリゲルは5年後にドイツに戻された。1929年(昭和4年)だ。張作霖が爆殺され、ニューヨークで株が暴落し、世界恐慌が吹き荒れた。帰国後、エルランゲン大学の教授になったものの、ドイツの哲学界は現象学や解釈学や実存思想に傾いて、新カント派は見向きもされなくなっていた。

ヘリゲルは弓道の稽古を続け、1936年2月にはベルリンの独日協会で「武士道的な弓道」という講演をして、その原稿を小町谷に訳してもらって阿波に送ったりしている。小町谷は師が「日本の弓道がこのように外国に紹介されたことをとても喜んでいた」と伝え、ヘリゲルも「やっと安心した」と書き送った。

第二次世界大戦が始まると、ヘリゲルはエルランゲン大学の学長に任ぜられるのだが、周囲はナチス一点張りになっていた。ヘリゲルは大学を護るための活動をナチスにも認めさせるような努力をしたようだが、戦後は「消極的な同調者」だったというレッテルが貼られた。

つまりドイツに帰ってからのヘリゲルは不遇をかこったのである。そこで書き残しておこうとペンを執ったのが『弓と禅』だった。その後、肺癌などにかかり、アルプス山中のガルミッシュ・バルテンキルヘンにわずか二間を借りて夫婦で暮らし、1955年4月に71歳で息を引き取った。

できれば禅についての詳しい本を書きたかったようだが、これは叶わなかった。もうひとつ、「それ」を“Es”と訳したことについて気がかりだったのだが、これも訂正できずにおわった。遺稿はヘルマン・タウンゼントが編集した『禅の道』(Der Zen Weg)にまとめられている。

今夜の一冊が今年最初の千夜千冊だ。できれば大晦日にリリースしたかったのだが、風邪気味で見送った。年をまたいで『弓と禅』を選べたのは、「それ」と「離」の掴まえかたに敬意を表してのことだ。日本の「道」とは、こういうものなのである。

竜頭蛇尾になるけれど、一言申し添えたい。

いま日本は劣化しつづけている。政治、思想、伝統芸能、ラップ、宗教、大学、みんな劣化している。見ないで言うのもなんだけれど、年末年始のテレビ番組はサイテーだった。笑えばすむなどと思ってほしくない。ぼくは以前に「有吉を使ったときにNHKは終わった」と書いたことがあるのだが、そのことを先だっての大晦日のNHKラジオ「ヤマザキマリの忘年会」で話したところ、むろん削除された。有吉がダメなのではない。そのことでNHKが大事に締めていた矢筈が効かなくなったのだ。

「ヤマザキマリの忘年会」では、美術番組に女優を使うのをやめなさいとも言った。マリちゃんは同意してくれたが、これも女優の責任ではない。バロックやピカソ(1650夜)をわかりやすくするために女優を使っているのだろうが、これでは「わかる」に近づけない。これは「あしらい」の取り違えだ。「あしらい」とは「待遇」のこと、「遇」の発現に心を致すための用意をしておくことである。少し前のオリパラの開催式や閉会式も7割がた勘違いをしていた。勘違いはいくつもあるが、たとえば海老蔵とピアノ演奏の組み合わせが「あしらい」と「間」の間違いだった。

かつて司馬遼太郎(914夜)が『アメリカ素描』(新潮文庫)を書いたとき、アメリカの「アタシの」文化が日本をダメにするだろうと予告していた。「アタシの」文化というのは「ミー文化」のことである。最近のあたしのマイブームはイカスミのパスタでね、あたしが好きなマフラーをカレシが気にいらないの、アタマにきたわ、というのがミー文化の流行だが、司馬はこれが日本にはびこるだろうと感じたのだ。そして、これをずらっと揃えればうまくいくと演出家が考えているのが、テレビ番組やオリパラ演出の劣化なのである。的中(視聴率)ではなく「空間を表現する」にならなくなっていく。日本舞踊も大学教員もそのデンだ。

サブカルズが自在なことをやってみせるのは、大いに結構なのだ。けれどもこれを拡散させるメディアで広めたくなるにつれ、劣化がおこる。有吉やマツコや指原は、「それ」にふさわしい「埒」(らち)を提供してあげるのが演出なのである。とくに日本文化の認識においては、「それ」を「日本」とするときに「埒」を失っていくことがモンダイなのである。

大拙はドイツ語・英語版の『弓と禅』の序文にこう書いた。「あらゆる道の稽古において、我々が気づく最も重大な特色の一つは、それらが実用的な目的だけの純粋にアスレテイックな楽しみのために行われているのではなく、心の修練を意味し、実歳に心を究極のリアリティに接触するようにもたらすことを意味するのである」。

⊕『弓と禅』⊕

∈ 著者:オイゲン・ヘリゲル

∈ 訳者:魚住孝至

∈ 編集:伊集院元郁

∈ 装幀:谷口広樹

∈ 発行所:角川ソフィア文庫

∈ 発行:2015年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序言

∈ 1.はじめに

∈ 2.弓道を学び始めた経緯

∈ 3.稽古の第一段階――引き分けと呼吸法

∈ 4.稽古の第二段階――離れの課題

∈ 5.「無心」の離れ――「精神現在」

∈ 6.日本の教授法と達人境

∈ 7.破門事件と無心の離れ

∈ 8.稽古の第三段階――的前射──射裡見性

∈ 9.稽古の第四段階――弓道の奥義の示唆

∈ 10.剣道と禅との関係

∈ 11.術なき術の道から禅へ

∈∈ (付録) 英語版・ドイツ語版 序文 鈴木大拙

⊕ 著者略歴 ⊕

オイゲン・ヘリゲル(Eugen Herrigel)

1884年、ドイツ・リヒテナウ生まれ。新カント派の哲学者。ハイデルベルク大学哲学科を卒業後、1924年、東北帝国大学講師として来日。29年に帰国してからはエアランゲン大学教授をつとめた。1955年没

魚住 孝至(うおずみ たかし)

1953年(昭和28年)4月11日生まれ。日本の倫理学者、放送大学教授。 兵庫県生まれ。 1978年東京大学文学部倫理学科卒、1983年同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。1984年国際武道大学専任講師、助教授、教授、2014年放送大学教授。