父の先見

日本人がバカになってしまう構造

朝日新書 2017

編集:池谷真吾

装幀:アンスガー・ファルマー 田邊佳子

ヤンキーにだって本を読ませなきゃだめだ、そうじゃないと知性の裾野が痩せ細って知性そのものが崩壊してしまう。この一言から、本書が生まれた。2015年に「小説トリッパー」(朝日新聞社)の連載を始めたときの橋本と編集長が交わしたことだという。

タイトルの『知性の顚覆(てんぷく)』はすぐに思いついたが、当時の2015年の橋本には体力がなく、ディテールを書き広げてもそれをまとめきっていける自信がなかった。3・11の一カ月前に長期入院から退院したあとに半病人状態が続き、短い原稿はともかくもちょっと長くなるとまとめられない。「体力がないと思考能力も落ちる」と知って愕然とした。そこをどうしたらいいか。

本書のばあいはヤンキーと知性という二題咄から話が始まっているが、ヤンキーに本を読ませたいのはいいとしても、何をもってヤンキーとみなすのかがはっきりしないとその先の議論がずうっとぐらつく。

そこで「ヤンキーは勉強が嫌いだ」というふうに決めた。ヤンキーは勉強ができないわけではなく、勉強が嫌いになっている連中という定義だ。かれらは勉強ができてセンセイから褒められている奴が大嫌いなのである。だから勉強しない。

ここから橋本は少しトンで、そうだとしたらヤンキーとトランプ大統領らが見せつけている「反知性主義」とは似たようなものじゃないかという論旨を張りたい。このトビをどう説明するか。

反知性主義についてはホーフスタッターの『アメリカの反知性主義』(みすず書房)を1638夜に千夜千冊したので、それを多少の参考にしてほしいが、アメリカはともかく、日本の反知性主義はわかるようで、わからない。日本では知性主義も反知性主義もタテマエとホンネの衣の中に隠れているからだ。しばしば「半知性主義」の国だとさえ揶揄される。

しかし橋本にはこの半知性主義なんかにとどまっている日本がガマンならない。とんがった知性にも超反知性にも突っ込めない。だから勉強嫌いのヤンキーと反知性主義は同衾なのである。二つはつながっているはずだ。

ところがこの二つの同衾性が急にはうまく説明できない。体力のせいではないかもしれないが、橋本の切れ味が鈍る。とはいえこの話をどこへもっていきたいかは見えている。反知性主義がはびこってしまうのは、最近の知性が劣化しているからで、知性が劣化しているのは勉強の仕方をまちがって教えてきたせいなのだ。

こういうヨミの展開は以前からの橋本の得意な見方でもあるから、これでいきたい。けれども、その結論にもっていける力が、いまの自分には欠けている。そこをどう悪戦苦闘しているかを書いたというのが、本書なのである。どう書くかということを明かしながら書いた。

この書き方は橋本独特のスタンスで、「体力・知力」「ヤンキー・アメリカ・日本人」「勉強・バカ・知性・反知性主義」という多項対比を意図的に持ち出したのは病気になってからのことだけれど、橋本にはずうっとこういう「対比」と「ひねり」と「批評」とが世の中に対しても、知の見方についても執拗に貫いていた。

本書は、この以前からの橋本のスタンスが日本の知性の劣化を話題にするときにどのように介入していけるのか、そこを試みるための橋本ふう文章お手本のようになっている。そこがおもしろかった。

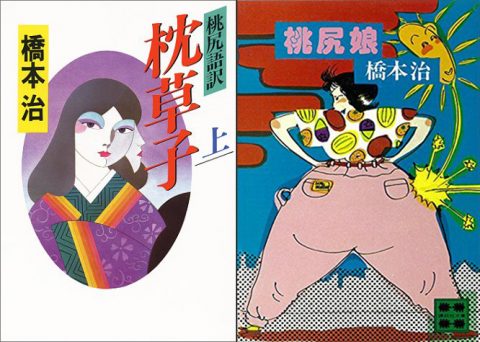

橋本の卒論は鶴屋南北(949夜)だった。東大国文科でそれを書いた。南北の虚実皮膜の「綯いまぜ」の方法論を適確に掴まえているのは当然だが、江戸の戯曲や戯作の「語り」に加担した。加担しただけでなく、その後の橋本の文体がそこから派出していった。橋本治の執拗な文体は南北だったのである。だからきっと、大評判になった『桃尻語訳・枕草子』(河出書房)の準備はそのころからできていたのだろう。

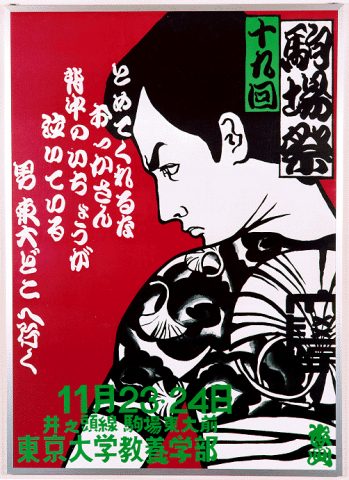

ぼくがそれまでおもしろい奴がいるなとしか見ていなかった橋本を(例の「とめてくれるなお母っさん」の東大駒場祭のポスターのコピーとイラストはへたっぴーだったけれど)、もっと評価したほうがいいかなと思ったのは、1993年に「芸術新潮」に連載が始まった『ひらがな日本美術史』(2007年完結・全7巻・新潮社)を拾い読みするようになってからだった。日本の「オーソドクス」を洗いなおしていた。オーソドクスとは基準ということ、「準」(なぞらえ)とは何かということだ。

そういうことを議論するにあたって、橋本はたとえば曽我蕭白の《群仙図屏風》よりも《商山四皓図屏風》のほうがずっといいと指摘した。これは辻惟雄の『奇想の系譜』(ちくま学芸文庫)に対する静かな反逆でもあったろうけれど、そういうことを面と向かって言う美術史はなかった。

とくに日本における「ソフィスティケーション」ということを正面から捉えようとしたのがいい仕事になっていた。

ソフィスティケーションというのは「ソフトにする」「洗練する」ということだが、日本は古代このかた当時のグローバルスタンダードだった中国の思想と文物と技法を輸入してきたものの、そのうちそこから苗代を用意したり、社稷(しゃしょく)にヒモロギを囲ったり、中国服ではない和服(着物)を工夫したり、漢字ではない仮名をつくったりした。

水墨画も中国から入ってきたが、日本の水墨画は相阿弥や等伯の絵がそうだったように、うんとソフトにした。それが江戸では余白の多い文人画になった。

橋本はそうした流れを観察して、日本のソフィスティケーションには格別のオーソドクスの誕生があると見た。だからこそ、みんなが岡本太郎的な縄文のエネルギーに目を奪われていくなか、むしろ弥生の様式美を重視してみせた。狩野派についても正面切って重視した。従来の美術史家たちは狩野派は様式主義として片付けたのだ。

大作主義の川端龍子(651夜)を評価したというのも、よくわかる。座敷や床の間に似合う日本画に対して、どでかい会場でも威風を放つ大作を描いた。《潮騒》など14メートルになる。戦争に向かう日本人の姿も描いた。龍子はぼくの叔父が所属していた青龍社の主宰者で、加山又造と横山操という両極を生み出した。

一方、作家の橋本自身は実はオーソドクスな表現者ではなかった。南北のような奇想を狙ったのではないだろうけれど、『桃尻娘』(講談社文庫)から『三日月物語』(毎日新聞社)まで、たいていウガチに富んだ変な小説を書いた。ただし決してうまくはなかった。美術史で「技」を見抜いてたわりに、自分の小説技法は確立できなかった。

それでも『鞦韆(ぶらんこ)』(白夜書房→新潮文庫)、『巡礼』(新潮文庫)、『草薙の剣』(新潮文庫)などは読ませた。ソフィスティケーションを徹底していったからだ。

ただそういう橋本の小説が評価されるには、このあと少し時間がかかるだろう。橋本が「自分」にこだわっていないところ、仮面(ペルソナ)をつける必要がなく、いつだって何にもなれる「たくさんの私」状態だったことを、ちゃんと強調してあげないと浮上してこないだろう。

他方、エッセイや評論で「時代の絡み」を読むのと「官能の裏地」を読むのは天下逸品だった。これは仮面(ペルソナ)をつける必要がなく、何にもなれる「たくさんの私」状態だったのが、既存の価値観を破るうえで、かえって活きた。

とくに『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』(北宋社・河出文庫)などは、少女マンガ論の先駆であった。

ぼくの『フラジャイル』(いまはちくま学芸文庫)を担当した藤本由香里はその後は少女マンガ研究者として明治大学の立派なセンセイになっているが、そのころから「橋本治さんは少女マンガのことが唯一わかっている男なのよね、ほかにはいないわね」と言っていた。少女の「よるべ」がわかっているというのだ。

そうだろうと思う。橋本は「思想や評論は論理で書くものだ」という男のサガを最初からバカにしていたのだ。マッチョなロジックではなく、別の方法(アナロジックな方法)で「説得」しようとしてきたのだ。2019年に70歳で亡くなってしまい、最近になっていまさらながら橋本力が話題になってきたが、もっと以前にこの「説得」の魅力については議論されてしかるべきだった。

話を戻して本書は、そういう橋本をあらためて感じるには打ってつけの一冊になっていた。ヤンキー的なるものがなぜモンダイなのかを説得するのに、著者として苦労しながら進んでいくところを包み隠さず見せているのが、参考になる。

それというのも、橋本はヤンキーが「根拠もなく前向き」で「美意識がバッドセンスだ」という説明をしているうちに、これは自分にもあてはまるぞと思い、いやいやボクは反知性主義は嫌いだし、ヤンキーなYOSAKOIソーラン祭も解せないのだから、ということはヤンキーが問題なのではなくて、ヤンキーを狭いヤンキーに見てしまう何かにモンダイがあると言うべきだろうというふうに切り替えていくのだが、この持っていきかたが参考になるのだ。

それならその「何か」とは何か。橋本が「何か」として持ち出すのは「表現とは何か」ということだった。

そもそも表現は自分がするものではなく(自己表現なんて表現ではなく)、自分が獲得してしまった「社会的人格」をつかっていくものなのに、ヤンキー(あるいはヤンキー的な諸君)は自分を大事にして表現しようとする。これではかれらの自己表現として「不良」モードしか(あるいは本音ベースしか)オモテに出てこない。そこがヤンキーとトランプらの反知性主義とが結びついてしまうところなんだと説明する。石原慎太郎の『太陽の季節』も「不良」をオモテに出したのだし、その後の石原の言動が反知性主義になったのも、同様の理由だと説明する。

そう攻めておいて、実は「不良」や「本音」をオモテにしてもそれが不良に見えなくなるインチキ社会もある。そこを警戒しなさいとも、釘を刺す。そのインチキ社会は80年代の途中から流行した「劇場型社会」というもので、社会やメディアが劇場化を用意しているので、そこで派手で勝手な不良をすると、百人に一人くらいがヒーローになる。不良で反知性の政治家だった小泉純一郎が劇場型社会のヒーローになったのは、当然だったというふうにもっていく。

ここで橋本は、かつてオタクが「知性の基軸のない日本」を象徴していると感じてそのことについて書いたのだが、以上の話はオタクとヤンキーが日本を劣化させたというふうに、いや、オタクとヤンキーを持ち上げる劇場社会の“やれそれ応援陣”が知性の基軸をぐたぐたにし、劣化を招いたと訂正したほうがいいのだから、さらには次のように言い換えるのだ、「拡大してしまったインディーズ的なものが、みんなヤンキー的なものだろう」と。

こうなると、かなりの暴論だが、これがマッチョ嫌いの弥生的橋本治なのである。

このあと橋本はやっと本題に向かう。本題というのは、反知性などがコワモテしているのは、もともとの知性がぐらついているか、へなちょこにしか語られていないからだという根本的な見方のことである。勉強が嫌いだということを罷り通らせているのは、若い世代が好きになれる勉強が日本に失われてきたからだということを本題にしていく。

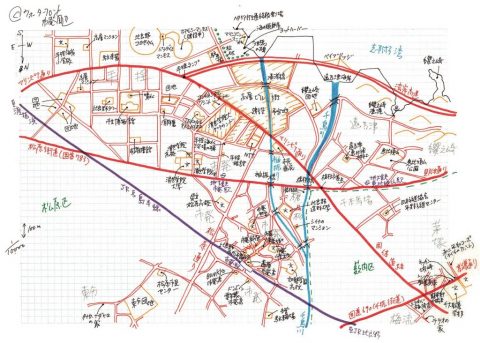

ここから橋本は矛先を替えて、まず大学を攻める。橋本がいたころの大学は大学紛争真っ只中の東大で、入試が中止され、橋本が専門過程に入るまで9カ月ほったらかしの大学だった。橋本はイラストレーターをやりながら学問したかったのだが、国文科では判で捺したようなカリキュラム以外まったく教えない。橋本は苛つく。不機嫌になる。そういう大学がその後はさらにひどくなっていった。

橋本は「不機嫌」が自分のせいでおこったのではなく、当時の日本の大学の中からくっついてきたものなのはよくわかっていたから、それならそういう時期はほかにもあったのかどうか、こつこつ歴史の中に発見してみることにした。ある、ある、いろいろあった。後白河の時代も、武田信玄の時代も、宮本武蔵(443夜)の時代も、大杉栄(736夜)の時代も、それぞれ不機嫌だった。

こうして、この「こつこつ」が橋本を幅広い知性の持ち主にしていったのだが、しだいに大学の体たらくに近いことが、日本のあらゆる場面に広がっていっていることも見えてきた。

とくに90年代だ。たとえば「ゆとり教育」、たとえば「中流志向」、たとえば「ハラスメント取り締まり」、たとえば「なんでもコンプライアンス」。これらは同罪だった。かくして大学だけではなく日本中から勉強がなくなり、失敗や失言が槍玉に上がり、一度でもおかしな発言が記録されていれば、それだけで生涯詐欺者のような扱いを受けるようになっていったのだ。

ひどいものだった。ひどいだけでなく、下品だった。そう書いて、橋本は、あれあれ、自分がこれらの動向をしばしば「下品」というふうに詰(なじ)ってきたことに驚く。「ゲスの極み乙女」というバンド名を聞いて言葉を失うほどあきれたくせに。

下品大嫌いを公言することはファッショの傾向にもつながることを、橋本は承知している。承知はしているのだが、そして自分にファシストもどきや多少の保守反動の性質があることはわかっているのだが、橋本は、この、自分にもまつわる自己撞着を、本書ではだんだん日本の知性が転び綻んでいく(つまり顛覆していく)傾向に目を移しながら、さらに説明を深めるとも転じるともつかぬ風情で、こういうことはどこからおこってきたのか、福沢諭吉(412夜)からではないかということを、書いていくわけなのである。

ついに話は明治維新にまで時計の針を戻すことになった。「知性の顛覆」は明治からおこっていたと言うつもりなのだろうか。半分はそういう気分だが、半分はそれだけではない。

福沢は当時の他の志士や先覚者たちと同様に、明治の日本を理想的にしたかった男だ。ただ、すでに明治の政治社会がそうはいかないと見て取った福沢は「されば一国の暴政は、必ずしも暴君暴吏の所為のみにあらず。その実は人民の無智をもって自ら招く禍なり」と書いた。人民の無智のほうがモンダイになると見たのだ。そしてこの無智をバカ呼ばわりし、バカにならないためには学問をしなさいと言った。バカは学問で直せるだろうが、それができないバカは力で駆逐するしかないと言ったのだ。

橋本も本音はそう言いたいのだけれど、そうは言えない。21世紀の日本ではパワハラになる。福沢もパワハラを勧めたいわけではない。「学問」をススメたい。そこで福沢のばあいは、次のように諭(さと)した。

福沢は当時の日本人にはせめてモラルはあるだろうとみなしていた。モラルというのは倫理のこと、日本では「道理」や「道」のことをいう。これは新渡戸稲造(605夜)が『武士道』で書いたように、サムライの世の中で日本人のどこかに育まれてきたはずのものだった。けれども道理や武士道だけでは無智もかこつ。バカにもなりうる。福沢はそこを学問で埋めなさいというふうにした。学問とは知のことだ。すなわち「道+知」のススメにしたのである。

橋本はそこをどう見るか。明治の端緒の「勉強のススメ」まで戻したいのかというと、そうではなかった。そうはいかないと考えた。福沢のようにはいかないと見た。なぜなら明治以降、あきらかに「道理」や「道」だって廃れてしまっていたからだ。「ゆとり教育」は道理の放棄に近いものだった。いまや日本ではその復活も議論しなければならくなっているのだ。

さあ、こうなると知性の顛覆をどこでどう補うかというのは、かなりどえらい仕事だということになる。ヤンキーの勉強嫌いを直す話ではなかったのかもしれない。

こうして橋本は本書を仕上げるにあたって、以上の「説明」のための準備を一挙に回収しながら、畳みこむ。

日本人のモラルがセクハラ・パワハラやめましょう、お年寄りをたいせつにしましょう、コンプラ守りましょうというふうに「上からの提供モラル」になってしまったこと、それが経済社会の数値寄りの蔓延によって推進されてしまったこと、それを企業社会がブラック呼ばわりされるのが嫌で衛生消毒ばかりするようになったこと、そこにヤンキーの大本(おおもと)のアメリカが巧みに軍事と財政の仕組みを浸透させきってきたこと、これらが絡みあって日本がバカになったと告発するしかなくなったのだ。

とくに橋本が切歯扼腕するのは、あげくに世の中でいま大事なことは「自己主張」ですという思いもよらぬものになってしまったことだった。この自己主張は福沢の「立身・立志・立国」に結びついている。橋本はそこを血祭りにあげて、本書を結ぶのである。

以上が、本書を橋本が書き上げるにあたって苦労工夫したことだ。何かの参考になっただろうか。ぼくはうまく千夜千冊できただろうか。

ところで、本書にはいろいろ前段になるべき本と後段に続く本が何冊もあった。2005年の『乱世を生きる市場原理は嘘かもしれない』(集英社新書)、2016年の『国家を考えてみよう』(ちくまプリマー新書)、本書の後段となる2018年の『バカになったか、日本人』(集英社文庫)、『そして、みんなバカになった』(河出新書)などだ。最後の本は橋本が亡くなってからの本になる。

バカが嫌なら誰かが継ぐしかないだろう。バカが好きならツイッターやコメンテーターなど、やらないことだ。

⊕『知性の顚覆 日本人がバカになってしまう構造』⊕

∈ 著者:橋本治

∈ 編集:池谷真吾

∈ 装幀:アンスガー・ファルマー 田邊佳子

∈ 発行所:朝日新聞出版

∈ 発行:2017年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 新書のためのまえがき

∈ 第一章 ヤンキー的なもの

∈∈ 一 「自分はヤンキーなのかもしれない」という衝撃

∈∈ 二 「自分」を消す必要

∈∈ 三 不良は自己主張をする

∈∈ 四 みんな自己主張をしたいんだな

∈ 第二章 大学を考える

∈∈ 一 「大学解体」が言われた昔

∈∈ 二 そもそも勉強が好きじゃない

∈∈ 三 自分の足下の深くて大きな穴

∈∈ 四 大学を離れて「ワケのわからないもの」になる

∈∈ 五 うっかりすると「反知性」になる

∈ 第三章 不機嫌な頭脳

∈∈ 一 上昇志向がない

∈∈ 二 根拠のない優越

∈∈ 三 ヘイトスピーチってなんだったんだ?

∈∈ 四 中流化して更に中流化する世界

∈ 第四章 知の中央集権

∈∈ 一 東京のなにがエライ?

∈∈ 二 「東京の山の手」とは?

∈∈ 三 だから東京は支配的(ドミナント)になる

∈∈ 四 拘束衣としての言語

∈∈ 五 知は中央集権する

∈ 第五章 なぜ下品になったのか

∈∈ 一 日本人は下品になった

∈∈ 二 知性はモラルを捨てて行く

∈∈ 三 「自己主張」という下品な行為

∈∈ 四 もう崩すものはない

∈ 第六章 「経済」という怪物

∈∈ 一 国民投票をする国民の正体

∈∈ 二 EUが成立した頃

∈∈ 三 「大きいもの」はいつまでもつか

∈∈ 四 「みんなのあり方」と「こっちのあり方」

∈∈ 五 国民はバカかもしれないけれど

∈∈ 六 産業が発達して豊かになると、その結果、働く人間に皺寄せが来る

∈∈ 七 「経済」という怪物、あるいは、もうパイの皮しか残っていないのに

∈ 最終章 顚覆しちゃいましたね

∈∈ 一 「だから言ったじゃないの」とは言えないんだけどさ

∈∈ 二 せめて「反知性主義」を考える

∈∈ 三 さかのぼって、「主義(イデオロギー)」とはなんだ?

∈∈ 四 トランプはヒトラーになれない

∈∈ 五 現代で「知性」とはどういうものか

∈∈ 六 「ムカムカする」を抱えて生きる、たとえば「アメリカの人達」

∈∈ 七 更にもう一度、反知性主義を生み出してしまう「知性」について

∈∈ 八 顚覆してしまった知性の「その先」

∈∈ あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

橋本治(はしもと・おさむ)

1948年東京都生まれ。東京大学文学部国文科卒業後、77年に小説『桃尻娘』で小説現代新人賞佳作を受賞しデビュー。創作・エッセイと同時に博覧強記の知性をもとに評論家として活躍。『宗教なんかこわくない!』で新潮学芸賞、『三島由紀夫とは何者だったのか』で小林秀雄賞、『蝶のゆくえ』で柴田錬三郎賞、『双調平家物語』で毎日出版文化賞をそれぞれ受賞。著書に『百人一首がよくわかる』『橋本治のかけこみ人生相談』(電子版のみ)『福沢諭吉の「学問のすゝめ」』『失われた近代を求めて』三部作、『国家を考えてみよう』『お春』『たとえ世界が終わっても』等多数。