世界制作の方法

みすず書房・ちくま学芸文庫 1987・2008

Nelson Goodman

Ways of Worldmaking 1978

[訳]菅野盾樹

編集:守田省吾(みすず)・伊藤正昭(筑摩)

装幀:plump plum

今日、78歳になった。自慢もできないし失望もできない歳だ。とくに感想はないが、来し方行く末が平衡を保ちにくいところにさしかかっているのは実感できる。来し方には川床のように堆積してきたものがそれなりにあり、その川にはぴちぴちした小さな魚たちやおもしろいザリガニたちがいつのまにか棲息しているようだが、行く末のほうは数カ月先のささやかな生態系さえ予想がつかなくなった。

老いたのかどうかさえさだかではない。同い歳の吉右衛門や寛斎がさきごろ旅立ったのだから、老いはともかく何かの臨界の旗印が近くをうろうろしているのは否めない。

それでも仕事はあいかわらずで、身近なスタッフの諸君と一緒になっていろいろやっている。これがなければとっくにぼくは消息をくらましていただろう。ゲストたちとのコラボレーションも昔通りに続いている。ただ以前とちがって先方に迷惑がかかるほどに負担をかけているだろうことが気になってきた。かつてはその場のブーツストラップの大半を引き受けていたけれど、いまはみなさんに依存している(おんぶにだっこしてもらっている)ことが多い。これでは隣りの爺さんだ。

日々のリズムもずいぶん変わってきた。このところ途中で仮眠をとらないと先に進めない。仕事場でも家でもちょっとずつ書斎のリクライニングチェアや家のリビングソファで休む。そういう姿勢になると、ついうとうとする。

仮眠のように途中で何かを挟まざるをえなくなったことのひとつに、酸素吸入が加わった。去年4月末に左の肺癌の手術をしてからのことで(右肺はその2年前に3分の1を取った)、仕事場にも家にも小ぶりの酸素タンクが置いてあって、そこからチューブを鼻に刺して数十秒か数分ほど酸素をとる。そうすると左の人差し指で測るバイオパルス・オキシメーターが95や97に戻る。遠出をするときは、スタッフがケータイ酸素缶を持ってきてくれる。

そういうやむをえないことはあれこれあるけれど、ぼくは今日もまた世界読書にとりくんでいる。誕生日だからといって、これは変らない。これはやめない。庭木に水を遣るか小鳥に餌をやるようなもので、千夜千冊がそのルーチンである。千夜千冊エディション『編集力』(角川ソフィア文庫)の前口上にはこう書いた、「古今の推断と仮説に目を凝らし、東西の擬装と模倣に学んで、なお誰も見たことがない未生の模様をつくっていく」と。

かくして今夜の千夜千冊にまた新たな援軍が加わった。ネルソン・グッドマンの『世界制作の方法』だ。

本書は分析哲学の系譜に属する本で、おそらく多くの読者には面倒な感じがするだろう。著者のグッドマンはクオリアの提唱者クラレンス・ルイスやルドルフ・カルナップの影響を受けていて、いっときはラッセルとホワイトヘッド(995夜・1267夜)の『プリンキア・マテマティカ』(岩波文庫)が集合論こそ数理思考の基本だと説いたにもかかわらず、これに疑問を呈した強者(つわもの)である。

本書のほかに邦訳されているものとして、『事実・虚構・予言』(勁草書房)、エルキンとの共著『記号主義』(みすず書房)、このほど翻訳された『芸術の言語』(慶応義塾大学出版会)がある。

書名だけでもいかにも面倒な印象だろうけれど、そこへもってきてメレオロジー(mereology)が駆使できる。メレオロジーは部分と全体の関係(part-whole relation)を扱う数理理論のこと、この用語はスタニスワフ・レシニェフスキの造語だが、グッドマンはこのメレオロジーを表象論にあてはめた。

そのうえでいささかトリッキーな「グルーの理論」を持ち出して斯界で有名になった。宝石のエメラルドの色をグリーンなのかブルーなのかと決めるのではなく、そこに「グルー」(グリーン+ブルーの曖昧語)という第三の審級の概念を導入することで、グルーから見るとグリーンもブルーも揺れながら幅をもって議論が変形していくことを示して、従来の二択的思考や既存のロジカル・シンキングがいかに縮退した思考にとどまっていたかを、少々ゆるがしたのである。

そんなことを説明されても一般読者はやっぱり困るだろうが、だからこれまで敬遠されがちにきたのだろうが、ところがどっこいだ。この本は読んだほうがいい。きわめて大事なことを書いている。グッドマンはこう言ったのだ。「われわれはヴァージョンを制作することによって世界を制作する」。

世界を制作するとは世界のヴァージョンを制作することだというのが本書の内容である。これでピンときたかどうかはわからないが、本人はこんなふうに書いている。

はるかに印象的なことは、いろいろな科学として、またさまざまな画家や作家の作品として結実したヴァージョンやヴィジョンが、はなはだ多種多様であるという事実だ。また、これらの作品、環境、われわれ自身の洞察、関心、過去の経験などによって形成されたわれわれの知覚にも、ヴァージョンとヴィジョンの非常な多様性が認められる。

ヴァージョン(version)とはたいへんおもしろい用語だ。もとのラテン語は「転換」という意味で、“vertere“は「向きを変える」というニュアンスをもっている。

そこからヴァージョンは次のように展開した。①個々に説明や解釈すること、その内容、②改作・脚色・翻案すること、そのされたもの、③原物や原型に対しての異形、変形、改造をあらわしたもの、④演奏者や役者などの解釈・演奏・演出のスタイル、⑤翻訳物、訳された文章、転移した文脈、⑥聖書の訳本。

ようするに何かの「あらわし」にひそむ要素・機能・属性をなんらかの方法で変換したものすべてがヴァージョンなのである。メタモデルやメタデータがなんらかの方法で動いたもの、その変化のプロセスすべてがヴァージョンなのだ。(このことはホワイトヘッドも気が付いていた)出版業界ではこれを「エディション」と言い、映像・演奏業界ではこれを「テイク」と言う。

いったんヴァージョンになったものたちは、それぞれが世界の新たな要素・機能・属性(アクチュアル・エンティティ)を担当する。だから適当に選ばれたヴァージョンだけを組み合わせた世界はいくらでもあるし(アート作品の多くがそうだ。たとえば風景画や水墨画を想定すればわかりやすい)、工業製品の多くやIT関連のシステムやソフトがそうである。それらはたいていヴァージョン・アップをめざす。

そうしたヴァージョンだらけの世界も、じっとしていない。たえず擬(もど)かれたり、準(なぞ)らえられたりする。ヴァージョンどうしで裏をかくこともある。松浦理英子(1062夜)に『裏ヴァージョン』(文春文庫)という傑作があった。二人の女が互いに裏ヴァージョン化していく話だった。

それはともかくグッドマンは、世界というものはこういうヴァージョンでできてきたのではないか、世界制作とはヴァージョンを発見することではないかと言ったのだ。その通りだろう。まさに編集工学だった。

世界はいくつかのヴィジョンと、それにまつわるたくさんのヴァージョンでできている。世界を制作するとはヴィジョンとそれに絡まるヴァージョンの群に新たに参画し、その異様なほどの多元性の中に分け入ることなのである。寄せ手をふやして、言寄せに加わっていくことなのだ。

世界を作っている材料には、たとえば物質、エネルギー、波動、電子、マグマ、遺伝子、大腸菌、シダ、おたまじゃくし、オナガザル、ノイズ、住宅、装飾などがある。これらは世界と一緒に作られてきたか、もしくはその言割り(コトワリ)=「分節されたもの」にあたる。出来のよしあしはべつとして、世界はつねにこうした「手持ちの世界」から作られてきたはずなのである。

そうだとしたら世界制作とはリメイク(remake)なのである。造物主がいようといまいと、世界はずうっとリメイクされつづけてきたはずだ。だから誰だっていまからでも「手持ちの世界」を土台に世界制作にとりくめばばいい。少しずつでもリメイクに着手していけばいい。

ぼくはそれをエディティングと呼び、手持ちと援軍の編成体を編集工学と名付けてきた。

グッドマンはこのことを、世界はどこかしかるべき所、しかるべき時に所与されたものではない、所与を必然と捉える必要はないと述べた。これを「世界の多数性」が標榜されているなどとまとめてはつまらないが(学問はすぐにそういうまとめをしたがるが)、とはいえそんなこと(世界はヴァージョンだということ)はカントもヘーゲル(1708夜)も言ってこなかったことだった。

多くの近代哲学は世界を「所与された必然」だと捉えようとした。とくにヘーゲルは「所与の体系」にこだわった。しかし、そうではなかったのである。もっと偶発的であり、偶有的だった。世界はもっとコンティンジェントに制作されていて、その重要な骨格さえヴァージョンの組み合わせから構成されるものだったのだ。

残念ながら、このことを哲学や学術を駆使して証明した試みはきわめて少なかったか、おずおずと言い淀んできたか、もしくはバークリー、カッシーラー、ゴンブリッジ、ブルナーらによって試みられながらもたいていは相対主義だと片付けられてきたことだった。

グッドマンはこの桎梏を解く。そして、世界制作とは、世界を「ばらす」か「結びつける」か、あるいはこの二つの作業をデュアルに一緒にするかによって成立してきたものだということを証してみせた。デュアルに、というところが眼目だ。

こんなに大事なことに気付いていながら、本書のページの多くが退屈な記述ととくに格別だとは思えない事例とによって埋められていることは、いまさら驚くにあたらない。グッドマンはそのほかの多くの学者と同様に分析哲学界というギョーカイを意識しすぎているにすぎない。

ぼくはいつも学術的な本の読書のときはそうしているけれど、そういう著者のギョーカイ的な配慮は引き受けないようにする。当該の本を熟読はするけれど、そこから引き出すものに向かう時はときはギョーカイとの縁を切る。これが編集工学にとりくむコツだ。

それよりも、ここからは勝手な想像になるのだが、グッドマンが世界制作の方法をヴァージョンとのかかわりによって説明できると思えたのは、グッドマンが哲学研究のかたわら、ボストンで画廊をやっていたことが大きかったではないかと思う。絵や彫刻などのアイコニックなヴァージョンは、美術においてはたいていヴィジョンとして作用していたわけだが、グッドマンはそれを画廊の日々で実感できたにちがいない。画廊に携わってきたことが、ハーバード大学で哲学教授をすることよりもうんと自在な発想をもたらしたのではないか。そんなふうに思うのだ。

本書の訳者解説にほとんど言及がないので、これまた勝手な想像になるけれど、グッドマンが大学でダンスセンターを創設していたらしいことも、本書の核心に近づける何かのヴァージョンであったのだろうと思う。ちなみに『芸術の言語』という著作は、アートやダンスに触れているものではあるが、芸術にひそむ記号システムの解明に向かいすぎていて、肝心のヴァージョン力を失っていた。研究者たちの芸術論というもの、なかなか際立つものがない。ジョン・ラスキン(1045夜)あるいはジャコメッティ(500夜)から遠ざかってばかりいる。

それでは、ここからは78歳の爺さんからの冬の「おまけ」ということにする。先にもあげた千夜千冊エディション『編集力』に示した「世界制作=世界編集」のための寄せ方の特色を、蛇足ながら少しだけ案内しておこうと思う。

以下に「V」としてあるのはヴァージョンのことをいう。かなり摘まんであるので、詳しくは『編集力』にあたってほしい。あの本は、ぼくの現代思想ヴァージョン要訣集なのだ。

【寄せ方Ⅰ】マラルメV→まずはともかく書物に惚れて「類推の魔」をはたらかせるクセをつける。何かを読んだらひたすら連想に耽るのだ。ヴィトゲンシュタインV→世界を説明する言語はすべて「言いかえ」であるとみなす。そのかわりカタルとシメスを両方感じるようにする。ベンヤミンV→認識が敷居をまたぐたびにアウラが変わることに気付く(敷居はメディアが変われば必ず出現する)。カイヨワV→以上の作業でできあがりつつあるドローイング・マップをいろいろの対角線で折ってみる。そして想像力は対角線の上でこそ結ばれることに思いを致す。

【寄せ方Ⅱ】ロラン・バルトV→自分の夢(ヴィジョン)をテキストの中に発見するように努める。つまり「読み」(自分の何かを解釈したり推断すること)が多様な思考の継続になるように訓練する。フーコーV→どんな図表(タブロー)や標識(サイン)からも「類似」が見えてくるようにする。そのうち「主体」(スジェ)の外に立てるようになる。ジュラール・ジュネットV→物語の中で動くフィギュアの動向を追い、そこに「編集の肖像」を見いだす。それらが相互テキスト、パラテキスト、メタテキスト、ハイパーテキスト、アーキテキストとどのように交わっているかを留意する。この作業はウェブ化された電子社会ではとくに必要だ。アガンベンV→一方で「言葉の鍵」と「イメージの鍵穴」がつくる隙間に注目し、他方で「内なる幼児性と助平」を自覚して、すべての技法のふところとしてのスタンツァ(部屋)を少しずつ用意する。この部屋は古代においては洞窟だったものだ(『全然アート』参照)。ジジェクV→以上のさまざまな方法を動員してアナモルフィック・リーディングに耽り、世界制作は「ないものねだり」によるヴァージョンづくりに始まることをあらためて知る。

【寄せ方Ⅲ】中村雄二郎V→自分の五感が複合化する共通感覚に着目して、歴史の中の価値観をあらわす概念を、「述語に包摂される主語群」としてあらためて包囲してみる。マイケル・ポランニーV→いったい自分はこれまで何を発見してきたのかということに、思いをめぐらす。おそらく「不意の確証」と「暗黙知」が関与したはずである。このことを自分の興味の対象と結合させて、ダイナミック・オブジェクティブ・カップリングを次々におこしてみる。そのうえで、その動的結合の中からアート・スキル・レリバンスの目途をつける。エドワード・ホールV→世界制作にあっては、われわれは「外分泌学」に向かうといいと思うこと。外に分泌されたもの、それは文化である。文化にひそむプロクセミックス(知覚文化距離)に敏感になり、内なる分泌に対する外なる分泌が世界を覆っていることを知る。ギブソン・佐々木正人V→すべての事物はわれわれに要求特性と創発特性を黙って突き付けている。これをアフォーダンスとして取り出し、その作用に編集性が駆動していることを確認する。

【寄せ方Ⅳ】ガブリエル・タルドV→世界は発明と模倣の歴史の連続だ。いったい何が模倣され、何がギミックになり、何かイミテートされ、何がシミュラークルになったのか。そのいっさいの流れを情報編集の歴史として俯瞰する。機械工学・川瀬敏彦V→システムもまた何かを模倣してきた。そのためにモデル思考を積み重ねてきた。モデリングの秘訣はAの設計のためにBなるヴァージョンをつくってみて、これを比較検証することにある。このデュアリティ(双対性)から機械工学も編集工学も生まれる。世界制作はヴアージョン間をどのようにリバース・エンジニアリングするかにかかっている。

【寄せ方Ⅴ】認知言語論・鈴木宏昭V→編集的世界制作を推進する力はアナロジー(類推)にある。アナロジーが編集力をもつには、任意のイメージ(像・事態・対象物)がどんなプロフィールをとるかということを、B(ベース)からT(ターゲット)に向かうP(プロフィール)の変化様相ととらえて追跡するのがいい。このとき、同型・準同型・擬同型が少しずつ動いているのがわかる。バーバラ・スタフォードV→イメージのヴァージョンは「くっつく」か「のっとる」かで変化する。アナロジーはそれを「つなぐ」か「組み合わせる」かさせがら走っていく。編集工学はイメージング・サイエンスをめざしている。パースV→以上すべての方法にとって、発想法もしくは構成法として欠かせないのがアブダクションだ。先行するものが仮説的アブダクションによって変形する可能性をもつことを、いっときも軽視してはならない。世界制作はこの出発点の仮説的変形によって、多様なヴァージョンをもちうるのである。

どうも風変わりな千夜千冊になった。ネルソン・グッドマンにかこつけて編集工学による世界制作の秘密を上書き(更新登録)したような書き方になったが、まあ、いいだろう。ついでながらちょっと付け加えたいことがある。

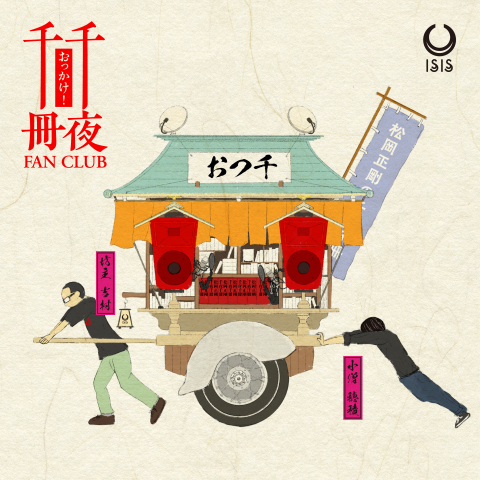

最近、遊刊エディストで「おっかけ千夜千冊」というラジオ番組が始まっている。編集工学研究所の吉村堅樹君と穂積晴明君が掛け合いでアップロードされたばかりの千夜千冊をそのつど追っかけるというもので、「おつ千」の名で一挙に人気が出ているのだが、これが千夜を書いている当人(ぼくのこと)が聴いてもたいへんおもしろく、タメになる。林頭(りんとう)こと吉村君の縦横無尽に穂積が食らいついているのがおもしろいのだ。

今夜の『世界制作の方法』がどんな「おつ千」になるのかわからないが、実は冒頭から「おつ千」に向けて綴り始めていたような気もするのである。78歳になった夜に書いたせいもあるだろうけれど、「おつ千」の絶妙な掛け合いに、ついつい歌合わせをしているような気分になったのかもしれない。これは以前から大事にしてきた「番」(つがう)という感覚にもよる。

世の中には追っかけているものも、追っかけられているものもかなりある。先だって91歳で亡くなったチャック・ベリーの追悼番組を見たが、ビートルズもブルース・スプリングスティーンもエリック・クラプトンもチャック化しているのに聴き惚れた。かれらとコラボしているチャック本人もチャック化するのだ。

山田洋次の寅さんも、監督本人が自分で手掛けた作品に追っかけられながらメガホンをとりつづけたのだろうと思う。寅さんは制作的に打つ手のすべてをヴァージョンにしようとしているわけで、たんに手を替え品を変えているのではない。こういう未到の経験は他人がとやかく口を挟めない。

ユーミンがゴートクジの本楼に来たとき、ずうっとシンガーソングライターをやり続けることについてちょっと話を交わしたことがあるのだが、ユーミンであってユーミンじゃないユーミンをユーミンが演じていくようなものよ、と言っていたのがすこぶる印象的だった。

千夜千冊にもそういうことがのべつおこっている。その千夜を角川のエディションではいろいろ入れ替え、組み直して構成し、もとの文章をそうとう加筆訂正しているのも、やっている本人による本人追っかけなのである。

談志さんが亡くなる数年前に「談志十時間」というNHKの番組に出た。なぜか対談相手に選ばれて収録対談をしたのだが(志の輔らの弟子たちは師匠に叱られるやりとりが番組になるのを嫌がってみんな降りた)、終わっての雑談のとき、こんなことを洩していたのが滲みた。ねえセンセ(なぜかぼくのことをそう呼ぶ)、落語って自分で自分の落語をどのくらい追っかけられるかなんですよ。でも、喋りはじめてすぐにこりゃ違うぞと気がつくとね、これは二重三重の蟻地獄みたいなもんでねと言っていたのである。たいへんよくわかる。きっと三浦カズもそんな気分の回り灯籠で闘いつづけることがどういうものか、よくよく知っていることだろう。

こういう話にくらべると、多くの諸君はあまりにも「継続」から逃げようとしすぎているのではないですか。自分が自分のつまらないヴァージョンであることに嫌気がさしているのではないですか。それはねえ、まちがっているよ。自分のヴァージョンとヴァージョンの隙間に「世界」を入れ込めることを看過しすぎているのです。

世界制作とヴァージョンの関係は、実はまだまだこれから語られることになるだろう議題だ。「おまけ」ながら、このことをぼく自身にも刻印しておきたかったのである。あらあら、かしこ、あなかしこ。

⊕『世界制作の方法』⊕

∈ 著者:ネルソン・グッドマン

∈ 訳者:菅野盾樹

∈ 編集:守田省吾(みすず)・伊藤正昭(筑摩)

∈ 協力:丹治信治・串田裕彦

∈ 装幀:plump plum

∈ 発行者:喜入冬子

∈ 発行所:みすず書房・ちくま学芸文庫

∈ 発行:1978年・2008年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本の読者へ

∈ まえがき

∈ 第1章 言葉、作品、世界

∈ 第2章 様式の地位

∈ 第3章 引用にかんするいくつかの問題

∈ 第4章 いつ藝術なのか

∈ 第5章 知覚にかんするある当惑

∈ 第6章 事実の作製

∈ 第7章 レンダリングの正しさについて

∈∈ 用語解説

∈∈ 訳者解説

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ネルソン・グッドマン(N.Goodman)

1906‐1998年。アメリカの哲学者。ハーヴァード大学で博士号を取得。各地の大学で哲学を教え、没するまでハーヴァード大学哲学名誉教授。分析哲学を継承しつつも、その域を超えて藝術や形而上学の諸問題についてきわめて犀利で体系的な考察を展開 。

菅野盾樹(すげの・たてき)

1943年生まれ。1967年東京大学文学部哲学科卒業。同大学院人文科学研究科博士課程修了。東京大学文学部助手、山形大学教養部助教授、大阪大学大学院人間科学研究科教授を歴任。同大学名誉教授。著書『我、ものに遭う』(新曜社、1983、サントリー学芸賞)、『メタファーの記号学』(勁草書房、1985)、『いのちの遠近法』(新曜社、1995)などがある。