父の先見

新潮新書 2013

編集:横手大輔 協力:菊地洋子・石井尚

装幀:矢野徳子

村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文芸春秋 2013)を店頭で見て、ふうん今度はこう来たか。「多崎つくる」って何だ? 色鉛筆じゃないよな、主人公の名前なのか、何かのアイロニー? 「巡礼の年」はあれだな、 ビーチボーイズ(風の歌を聴け)、ビートルズ(ノルウェイの森)以来ずっとこの手で、『海辺のカフカ』はシューベルトだったけど、今度は浪漫派のリストで来たのかなどと思い、パラパラとページをめくった。買いはしなかった。

まもなくいつものようにハルキスト現象がおこり、ラザール・ベルマンの輸入盤CD《巡礼の年》が売り出されて、ちょっとした話題になっているというニュースを聞いた。ピアノ独奏曲集だ。ベルマンは70年代のロシアを代表するヴィルトゥオーソで、リストの《超絶技巧練習曲》の演奏で話題をとった(来日したときの記録は「サッポロ・リサイタル」として愛好された)。

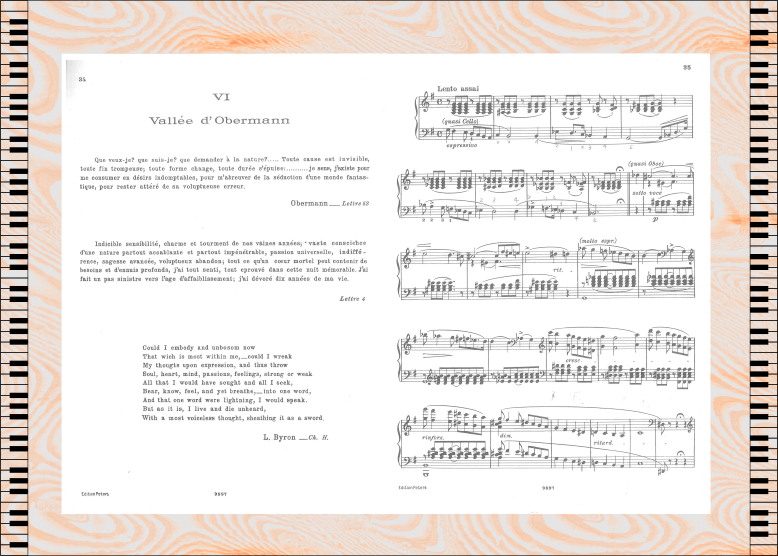

しばらくして念のため村上新刊本に目を通してみたら(わが家の本棚には家人が村上作品をずっと買って並べてあるので、いつでもパラパラ読める)、土木工学科に入って「駅づくり」を夢想していた多崎つくるが、大学の後輩の灰田文紹という男から《巡礼の年》のレコードの中の一曲を聴かせられる場面があった。かのセナンクールの『オーベルマン』に感応した〈ル・マル・デュ・ペイ〉である。「郷愁」あるいは「望郷」と訳されてきた。

《巡礼の年》は、リストがある女性との8年間におよんだ恋愛逃避行を偲び、かなりの傷みをもって作曲したシリーズである。

ある女性のことはあとで正体をあかすとして、1835年5月、リストはマリーという6歳年上の女性(もちろん人妻)とパリを別々に離れてバーゼルで落ち合い、スイスを旅し、ジュネーヴからアルプス越えをしてイタリアに入り、ヴェネツィア、ローマ、ナポリ、フィレンツェに滞在した(半ばは住んだ)。早くに天才ピアニストの名をほしいままにしていたとはいえ、まだ21歳のときだ。

二人の生活はリスト20代の大半を覆った。マリーとは3人の子をもうけて別れるのだが(その一人がワーグナーの妻になった次女のコジマ)、その甘美ではあるけれどかなり苦(にが)みを伴った日々の思い出を、セナンクールの小説に託してつくったのが、多崎つくるが聴いた《巡礼の年》の中の一曲なのである。

エティエンヌ・セナンクールの『オーベルマン』(岩波文庫)はハンガリー生まれのリスト少年の気持ちをずっと占めていた青春小説である(1804年刊行)。ゲーテ(970夜)の『若きウェルテルの悩み』とともにヨーロッパの若い世代に厭世ブームや自殺ブームをもたらした曰く付きのベストセラーだった。

主人公のオーベルマンがフランス革命後のパリを遁(のが)れてフランスやスイスの各地を訪れ、人生の苦楽と近代社会の鬱屈を問い、パストラルな日々への思いを友人に向けた91通の手紙に綴ったロマン主義的な書簡体スタイルのもので、「人生は一場の迷妄であろう」ことをスイスの美しい自然描写にまじえて綴っていた。

こんな一節がある。「人生の苦悩を贖うに値することなど、何一つこの世に存在しないことを悟ってから、人生を単にやむをえぬひとつの重荷として耐え忍んできた」。

ぼくは高校時代に岩波文庫主義になって(小遣いで買えるのは文庫程度だ)、ヘッセ(479夜)や梶井基次郎(485夜)やワイルド(40夜)やトーマス・マン(316夜)などともに『オーベルマン』を読んだのだが、そのときはショーペンハウエル(1164夜)のミットライト・ペシミズムに近いものを感じた。のちになってアルベール・ベガンの傑作『ロマン的魂と夢』(国文社)にセナンクール論を見いだした(この本はおススメだ)。

リストはマリーとの日々を了え、その体験の奥に疼いている「愁い」を少しずつ曲にしていった。60歳前後までかかっている。それが《巡礼の年》だ。構成は第1年「スイス」、第2年「イタリア」となって、ヴェネツィアやナポリを哭くように謳う第3年になっていく。いわば「傷魂記」のようなプログラムだ。

村上春樹は多崎つくるに、第1年「スイス」の中の〈ル・マル・デュ・ペイ〉を「小さな堅い雲の塊を知らないうちに吸い込んでしまったようだった」と言わせているけれど、あらためて聴いてみるとリストのものとしては暗く、いささかぶっきらぼうで、荒涼としていながら胸に刺しこんでくるような印象だ。

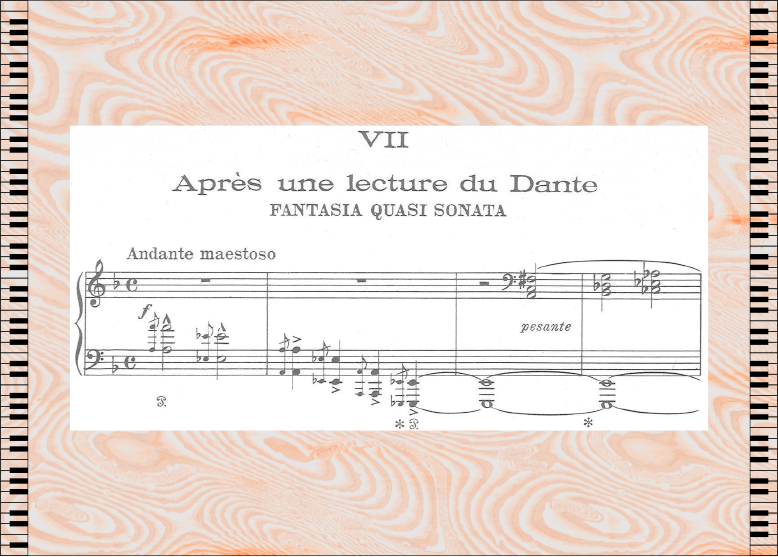

ちなみに《巡礼の年》でぼくが惹かれたのは、村上とは違って第2年「イタリア」の、ペトラルカとダンテ(913夜)に寄せた数曲のほうだ。ペトラルカに向けたのはソネットで、ダンテに向けたソナタでは地獄篇を音にしたかったのだろうが、冒頭で例の「音楽の悪魔」の異名をとる三全音をつかっている。

少々もってまわった話から始めたけれど、フランツ・リストのことはその音楽もその人格も気になってきた。にもかかわらず、千夜千冊として掬するのがむつかしい相手だった。難解なのではなく、「明快であることが多様」なのである。ロ・ロ・ロ叢書のエヴェレット・ヘルムの『リスト』(音楽之友社)などを読んでも、そのへんのことが、どうも掴めない。

多くの才能と逸話をもつ特異すぎるほどのピアニストで、かつ独特の文化を率先した体現者であるのに(文化体現者のことはあとで説明する)、いざ書こうとすると何かが必ず遺失物のようになって、どの感想をどこからどんな順で書けばいいのかおぼつかなくなってしまうのだ。

噂は多い。たとえば「指が6本ある」と言われた。それほどに超絶技法が得意な当代きってのヴィルトゥオーソ(virtuoso伊:達人)だった。父親はわが子の才能の開花を信じて3歳のころから指が長くなるように訓練させたという。だから指の長い少年になって、12度の音程だってをやすやすと弾いてみせた。そんな話がたくさんのこっている。

とはいえ録音や映像記録があるわけではないから、その演奏ぶりをまるで見たかのようには書けない。だいたいピアノの奏法を云々できるほど、ぼくはクラシック・ピアノ通ではない。リヒテルのプロコフィエフを聴いて以来、多少はレコードやリサイタルを気にするようになってはきたけれど、ときには太田香保との雑談を通して、ときには井上鑑や青澤隆明に示唆され、またときにはその手の本を読んでそこそこ刺激されてきた程度だ。

ただ、そんなくらいではリストのみならず、ドビュッシー、マーラー、バルトーク、サティ、バーンスタインなどもわからない。とりわけリストは噂と実像にヒラキがあるので埋まらない。

青柳いづみこの『ピアニストは指先で考える』(中公文庫)に、リスト研究家の野本由紀夫や音楽史の芦川紀子や演奏家の小林仁をつかまえて、リストの弾き方やピアニズムを尋ねる場面が出てくる。

リストは「ピアノは背中で弾け」と言っていた。そうだとすれば肩から肘をへて手首や指先に力を落としていく重力奏法を教えたことになるけれど、いづみこさんにはそうとは思えないので実際はどうだったと思うのかと各氏に尋ねるのだが、納得のいく答えがなかなか見つからない。そういうエッセイだ。いづみこさんが納得ができないのでは、とうていぼくの出る幕はない。

10歳のときのウィーン音楽院での先生はカール・チェルニーとアントニオ・サリエリであることがわかっている。二人はリスト少年の才能を感じていた。12歳のときは53歳の老ベートーヴェンに演奏を褒められて、両腕に抱きしめられたか、おでこにキスされた(これも噂かもしれないが)。

20歳(はたち)のときにニコラ・パガニーニの空前絶後のヴァイオリン演奏をナマで聴いて、その超絶技法をピアノに採り入れたことはよく知られている。10度の和音が連続したり4オクターブの音が多用されている楽譜がいっぱいあるのだから、よほどの奏法を開発したのだろうが、いづみこさんを困らせるほどなのだから、やはり実態はわからない。「悪魔のヴァイオリン」と言われたパガニーニの奏法に惹かれた理由も、わからない。

けれども舞台にピアノを2台向かい合わせに置いてこれを交互に弾いたのも、ソロのピアノリサイタルという形式も、リストが史上初めてやってみせたことだったのである。何をめざしていたのだろうか。何を担おうとしていたのだろうか。その過剰や負荷をどうしたかったのか。そういうことが気になっていた。

当時のリストを聴いた音楽家や作家たちが驚いたことについては、それなりの証言がある。メンデルスゾーンがピアノ協奏曲の楽譜をもって訪れてきたときは、その場でたちどころに演奏してみせて、「人生のなかで最高の演奏だった」と言わしめたというし、天才少女と言われていたクララ・ヴィーク(のちのクララ・シューマン)はリストの演奏を聴いて号泣したという。

リストに影響を与えた5〜6歳年上のベルリオーズは「未来のピアニスト」と名付けた。アンデルセン(58夜)はリストにオーラがあったことを「彼がサロンに入ってくると、まるで電気ショックが走ったようだった」というふうに書いた。

これらはいずれもピアニスト・リストのことばかりで、作曲家リストや文化体現者リストの噂や評判ではない。ぼくはリストのピアノ・テクニックというより、その生き方や考え方や音楽文化に対する姿勢に関心があったほうなので(リストは世界に向かって白状したいものを音楽にしていると感じてきたので)、なんとかリストの全貌にアプローチできないかと思っていたのだが、なんとも切り込み口を見いだせないでいた。

そんなとき本書が刊行された。タイトルの『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』はトンデモ本あるいは売らんかな本めいていてどうかと思わせたし、中身も軽すぎてはいたが、リストの魅力を時代含みで伝えようとしていたところが、けっこうおもしろかった。

著者の浦久俊彦は若くしてパリに住み、アンリ・デュティユーに憧れて師事しようとして断られ、音楽学校に行くのだがまた挫折して、その後は作曲するかたわらさまざまな音楽文化活動にかかわってきた音楽プロデューサーである。

仲道郁代の演奏企画を手掛けたり、林真理子の「マリコとオペラ」のナビゲーターをしたり、三井住友海上しらかわホールのディレクターなどをしている。

著書には本書のほか、『ベートーヴェンと日本人』『悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト』(新潮新書)、『138億年の音楽史』(講談社現代新書)、指揮者山田和樹との対談『オーケストラに未来はあるか』(アルテス)などがある。いずれも気楽なノリで書かれているが、本人はロッテの村田兆治ふうの全身投球をしているように思われる。そこが気にいった。そのほか「本の海で溺れたい」というツイッターを入手本の写真などとともにずっと書いている。最近はアナキズム系の本にはまっていた。

その浦久が19世紀文化への愛情を傾けてリストについての本を書いた。実は日本人の本にはリストについてのモノグラフが1冊しかないというありさまで(福田弥『リスト』音楽之社)、惨憺たる状況なのだが、これでやっとカラカラの喉が少し潤ったというリスト・ファンも多いのではないかと思う。

とはいえ、この新書1冊では千夜千冊にならないので、定番ともいうべきエヴェレット・ヘルムの『リスト』(音楽之友社)、福田弥のモノグラフ、ヴィルヘルム・イェーガーがアウグスト・ゲレリヒの日記をもとに編集した『師としてのリスト』(音楽之社)、アラン・ウォーカーの『リスト』(全音楽譜出版社)、ジョルジュ・シフラの回想録『大砲と花』(彩流社)、岳本恭治の『ピアノ大全』(プリズム)なども参考にする。

ゲレリヒはリスト晩年の弟子で、リスト独特のマスタークラスのピアノレッスン(マンツーマンではない指導で、リストが始めた指南スタイル)の様子をわかりやすく伝えている。シフラはリストと同じハンガリーの生まれだが、ロマ(ジプシー)の血筋をもって貧民窟に育ち、1956年のハンガリー動乱に巻き込まれるというような青少年期をへて、プロのピアニストをめざした。その高速演奏は世界一だろうと言われる。『大砲と花』とは「戦争とピアノ」のことである。

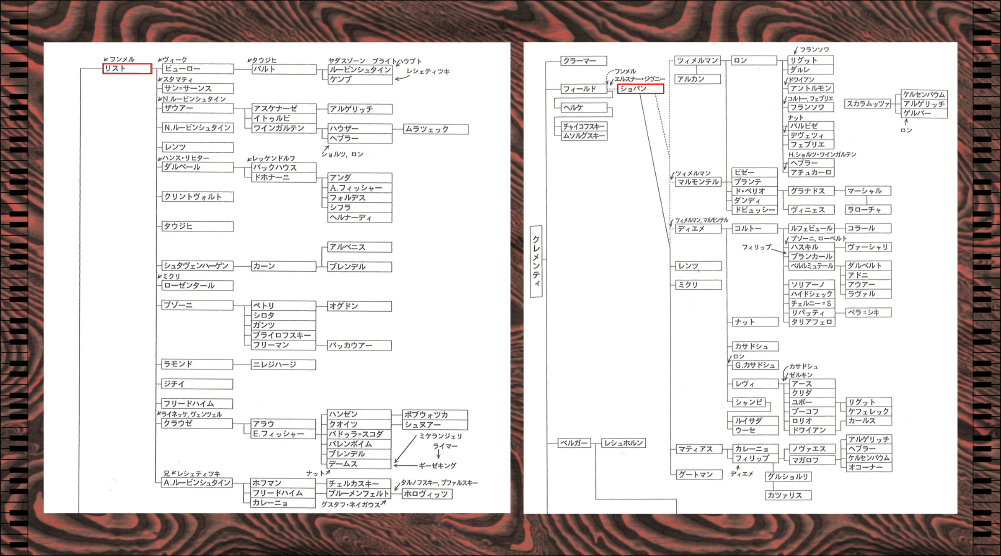

岳本(たけもと)は、いまも太田香保がレッスンを受けているピアノの先生で、フンメルの研究者。多くのピアノ教本を書いているのだが、そのいずれの構成もまことにユニークで、ふんだんに図表化や年表化を駆使している。ついでながら古屋晋一の『ピアニストの脳を科学する――超絶技法のメカニズム』(春秋社)も読んでみたが、こちらはお手上げだった。

フランツ・リストは1811年、ハンガリーの小村ライディングに生まれた。翌年、ナポレオンがロシア遠征を開始し、ベートーヴェンのピアノ協奏曲《皇帝》がザクセンのライプツィッヒで初演された。ウィーンで演奏されたとき、ベートーヴェンに代わってピアノを弾いたのは弟子のチェルニーだった。

さきほども書いたように、そのチェルニーがリストの最初の先生になった。リストの父親はかなりの親バカちゃんりんでわが子の才能にぞくぞくし、最初はワイマール宮廷学長をしていたヨハン・フンメルに師事させようと思っていたようだが、敷居が高くてこれはあきらめ、ウィーンに引っ越すと音楽学院に入れて、チェルニーの教えを乞わせた。

少年がまたとない才能の持ち主だと見破ったチェルニーは徹底してメカニカルな技法を叩きこんだらしい。それがよかったのだろう、少年はたちまち神童ぶりを発揮し、驚くべき暗譜能力を示し、作曲もやってのけた(作曲指導のほうはサリエリ)。

父親は有頂天になり、今度はパリに引っ越してパリ音楽学院に入れようとしたのだが、ハンガリー人には門戸が開いていなかった(リストにとってのハンガリー性は生涯つきまとったパラダイス・ロストに関係している)。厳しい批評もあった。当時のパリ楽壇の大御所カルクブレンナーは「すぐにゼンマイが切れるオルゴール時計みたいだ」と吐き捨てた。

ところが、ところがだ。父親の奔走で実現したパリ・デビューの晴れ舞台(1824年3月7日、イタリア座)がセンセーショナルなほどの熱狂に包まれ、大騒ぎになったのである。続いてイギリス、イタリア、スイスでも熱狂が収まらず、13歳の少年はあっというまにスターになった。さしずめオリンピックや国際競技大会で金メダルをとったスケボー少年のように扱われたのだ。このヨーロッパ演奏旅行はエラールのピアノによるもので、セバスチャン・エラールが運送費などを負担した。

前途洋々である。けれども少年は有頂天にはならなかった。人前でピアノを弾いて喝采を浴びる風潮にピンとこなかったとおぼしい。そんなとき父親が腸チフスで死んだ(1827・8)。後ろ盾を失った15歳の少年はどうしたか。一人で父の葬儀をすませると、母親をパリに呼び寄せ、簡素なアパートを借りてピアノ教室を始めたのである。パリはまもなく七月革命に見舞われる。

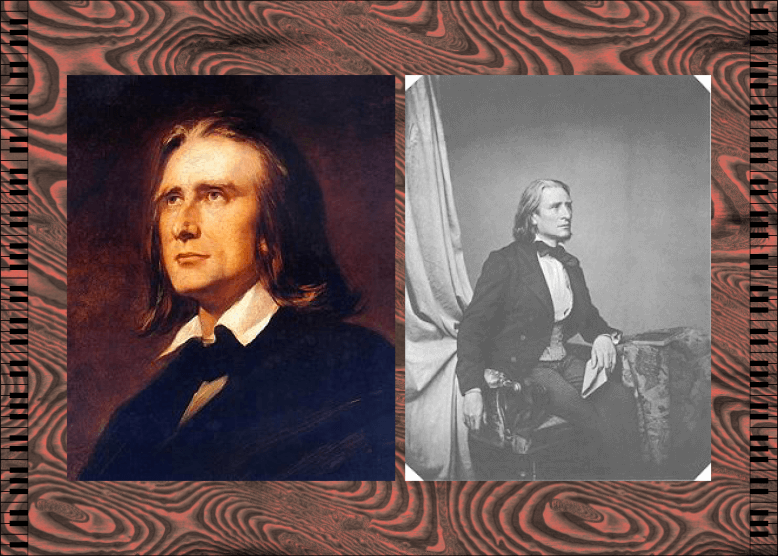

リストに恋愛は憑きものだ。いくつかの肖像画に見るように白皙細面のイケメンで、ハンガリアンとしての異国情緒も滾(みなぎ)っている。才能は溢れているし、性格は一途でひたむきだ。会話術にも長けていた。これならもてないわけはなく、本人も惚れっぽかった。

ピアノ教室に来ていたカロリーヌが初恋の相手だった。伯爵令嬢で、あえなく失恋におわるのだが、のちにジョルジュ・サンド(ショパンの恋人で、煙草を手放さなかった初期フェミニスト)に送った手紙のなかで、リストは父の死と淡い恋の喪失が続いたこの時期の心境を次のように綴っている。

父を亡くして一人パリに戻り、これから芸術はどうなるのか、芸術家はどうあるべきかという問いを感じはじめたとき、進むべき道の前に立ちはだかるさまざまな不可能の壁に、私は押しつぶされていました。

いまの私にとっての芸術は多かれ少なかれ収入を得るための職人芸にすぎず、結局は上流社会の人々を楽しませるだけのものでした。私はまる二年、病いに苦しみ、カトリックの信仰に没頭し、サン・ヴァンサント・ポール寺院に参詣しました。その聖杯の純粋無垢な女性像が雪花石膏(アラバスター)の聖器のように純白なのに反して、私は貧困と俗事にまみれ、孤独の中で母を抱えて、聴衆の前に立たなければならなかったのです。

私は若かったので、がむしゃらに世間との摩擦に耐えていましたが、自分の心が愛と信仰の神秘的な感情に満たされたときには、なおいっそう心を傷つけられたのです。

そうだったのだろう。「まる二年の病い」は鬱病だったと想定されているが、これはいいかげんな診断かもしれない。むしろ「上流社会の人々」に四方から煽られたことのほうが心を傷める原因だったと思われる。すなわち「ブルジョワ」(Bourgeois)にやられたのである。

フランスのブルジョワ層は18世紀末には啓蒙思想をつくり(千夜千冊エディション『神と理性』参照)、フランス革命を市民(ブルジョワジー)の手で遂行し、19世紀になると劇場文化とサロン文化を推進するとともに、ナポレオンによる王政主義と七月革命による市民主義の両方を兵器で呑み込んだ。今日にいう「クラシック音楽」は、このブルジョワ時代にそのほぼすべてを養成したのである。けれども少年にはブルジョワ趣味はスノビズムか文化毒としてしか映らなかっただろう。

リストが喝采と悲鳴をもって迎えられた時期、パリのブルジョワ音楽サロンでは、マリア・デ・メルラン伯爵夫人、クリスティーナ・ベルジョイオーゾ大公妃、デルフィーヌ・ド・ポトツカ伯爵夫人、ル・ヴァイエ侯爵夫人らが妍(けん)を競っていた。

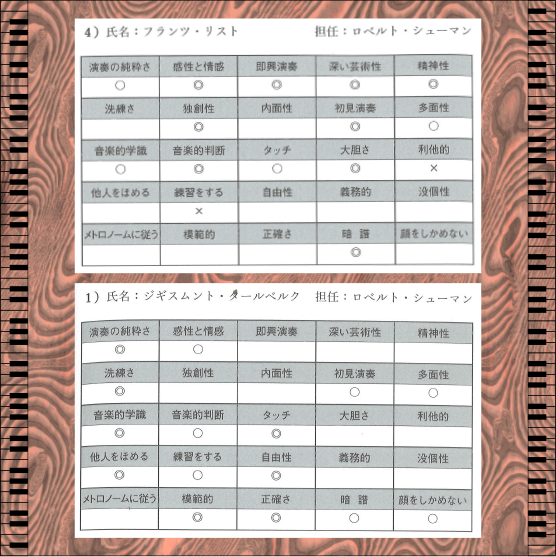

デルフィーヌ夫人はショパンとリストをサロンで会わせ、クリスティーナ夫人はリストとタールベルクを対決させた。これはそのころ「世紀のピアニスト対決」と騒がれた。リストの「6本の指」に対して、ジギスムント・タールベルクは「3本の手」があると言われていたものだ。

これでは若いリストの目が眩(くら)んでもしょうがない。かつてはヴォルテール(251夜)やルソー(663夜)やドルバックもサロニエール(サロンの女主人公のこと)にはいちころだったのだ。啓蒙とブルジョワとスキャンダルはフランスでは同義語なのである。

案の定、リストは15歳年上のアデーレ・ラブリュナレード伯爵夫人とアバンチュールに走り、ついではル・ヴァイエ夫人のサロンで出会ったマリー・ダグー伯爵夫人に愛されて、駆け落ちに及んでしまった。

これまで人妻マリーと呼び捨てにしてきたのはこの夫人のことだ。6歳年上の27歳。「パリの三美貌」の評判に包まれていた。なるほど肖像画もかなり美しい。マリーのほうもリストにぞっこんだったようで、のちの回想録にリストとの出会いのことを「アパリシオン」(apparition)と綴っている。「現象」だ。「扉があいたとき、異様な現象が目にとびこんできました。現象という言葉をつかったのは、ほかの言葉ではこのような強烈な驚嘆が描写できないからです」。

そのマリーとリストが手に手をとって、パリから出奔してしまったのである。妊娠していたからだと言われるが、それ以上の火のような恋だったのだろう。なにしろそのまま8年を一緒に旅をしたり暮らしたりし、3人の子供をもうけもしたのだ。マリーにはリストは「芸術の化身」そのものであり、リストにとってはその8年はまさに「巡礼の年」だった。マリーとの日々は『リスト=ダグー往復書簡集』としてまとめられ、562通の手紙を収めている(最後の手紙はリスト53歳のときのもの)。

さしものマリーとの日々が秋の落暉のごとく東欧の地平線に沈んでいったのは、ドナウ川の氾濫によって故郷ハンガリーの民に苦境が迫っていたのを見逃せず、リストみずから救済活動に動いてからのことである。

リストには寄せ波のようにこうした「社会的めざめ」が間歇泉のようにおこる。サン・シモンの社会主義思想に傾倒したり、フリーメーソンの会員になったり、晩年にワイマールに赴き、音楽文化と教育文化に力を注ぐことになったのも、この発奮的性格のせいだった。

しかしとはいえ、女性たちとの交流はなくならない。後半生ではとくにカロリーネ・フォン・ザイン=ヴイトゲンシュタイン侯爵夫人との仲が昵懇だった。カロリーネに慈善の意志が強かったせいもある。リストはカロリーネの熱い支援と愛を背景にふたたびピアニストとしての力量を発揮した。パガニーニの超絶技巧をピアノに移し、ベートーヴェンの《ハンマークラヴィーア》のようにそれまで楽譜でしかなかった曲を聴けるものにし、それまでほとんど無名に近かった同時代のシューマンやシューベルトを率先して弾いてヨーロッパ中にその名を知らしめた。

リストはトランスクリプションとパラフレーズの名人でもあったのだ。ともに「編曲」のことであるが、トランスクリプションは原曲をいかした書き換えでヴァージョンをつくること、パラフレーズは原作の意図を解釈して新たに変換してみせるヴァージョンのことをいう。リストはパラフレーズした作品を「幻想曲」(ファンタジー)と呼んだ。

実はリストのための格別なピアノも開発されていた。セバスチャン・エラールによるダブル・エスケープメントというもので、ハンマーの連続打弦の高速化を可能にした。リストの《ラ・カンパネラ》の鐘の連音にみられるような超絶技巧は、エラールの改良ピアノによって生み出されたものだった。

リストに最初の大ホールでのピアノ・リサイタルができるようにさせたのも、エラールのピアノのせいだった。それまで室内で聴けばよかったピアノは、千人あるいは数千人をこえるホール型の聴衆のための巨大楽器となったのだ。教会音楽から劇場音楽へ。宗教的心酔から都会的熱狂へ。

リストとショパンの時代、ヨーロッパは産業革命とピアノ博覧会によって変貌し、それが「クラシック音楽」の脊梁(せきりょう)をつくったのである。

今日のピアノは約230本の特殊鋼鉄の弦で、約20トンの力で引っ張られている。これは小型自動車20台分にあたる。当然、これらを支えるフレームにも強靭な鋳鉄が使われるようになった。そんなふうになった理由はただひとつ、エラール以降、ピアノが強大なシステムになっていったからだった。

サロン文化のピアノは劇場文明のピアノになったのである。これによってリストも、それぞれの音楽文化の精華をもっと巨きな文明的な動向として捉えるようになったのではないかと思う(もっとも晩年のリストは宗教音楽への回帰を模索した)。

ショパンのことも触れておく。ポーランド出身のフレデリック・ショパンは生年は不詳だが、リストの1~2歳年上だ。「ピアノの詩人」と言われるように、半音的和声法を織りこんだ作曲力がすばらしく、大半がピアノ独奏曲として提供された。

リストに似て、少年の頃から神童扱いをされ、7歳でト短調と変ロ長調の二つの《ポロネーズ》を作曲した。ポロネーズとは「ポーランド調」という意味だ。当然、ピアニストとしての腕も群を抜いていたが、生涯を通してわずか30回ほどしか公開演奏をしなかった。それでも「史上かつてないような途方もない独創的発想を、誰かを範とすることなく成し遂げた」(フェティスによる評)と絶賛された。

むろんリストとも較べられたが、二人は仲がよく(ときに適当にディスタンスをとりあい)、互いにライバル視はしていない。恋多き日々だったことも似ているけれど、ショパンは初恋のマリアとの結婚が破談になってからは(この痛みが《別れのワルツ》になった)、ポトツカ伯爵夫人の愛情と庇護を受け、その後はマリー・ダグー伯爵夫人のサロンで出会ったジョルジュ・サンドと暮らすようになる。

ただ肺結核などに冒されて、サンドの看護に見守られつつ、40歳にとどくことなく亡くなった。ショパンもリストも本格的な音楽教育を受けずに稀にみるピアニズムを残したこと、大いに考えさせられるものがある。

さて、これほど先駆的なピアニストとしての波濤をまっしぐらに突進し、ヴィルトゥオーソとしての前人未踏の先頭を切っていたにもかかわらず、1847年9月、エリザベートグードでのリサイタルを最後に、リストは報酬を受けて演奏をするピアニストとしての日々からあっさり引退してしまうのである。

このときいまだ35歳。75年の生涯をおくった履歴の半分にも満たない。なぜピアニストを降りたのか。いろいろの説が喧伝されてきたが、ピアニストを降りたのでもなく、ピアニズムから離れたわけでもなかった。ピアノがもたらした音楽的文明性の深奥に向かっていったのだとぼくは思っている。

翌36歳、リストはなんとワイマールの宮廷楽長に就任した。むろん報酬のせいではない。「葉巻代にしかならない」と言っていたほとだ。それよりもかつてバッハ(1523夜)が宮廷楽団員を勤め、ゲーテ(970夜)が宰相を勤めたワイマール公国の理想を引き継ぎたかった。

18世紀後半、ワイマールのあるチューリンゲン地方には30余りの領邦がひしめいていた。ワイマール公国はそのひとつで、とてもちっぽけだ。ゲーテの時代で人口10万人。その中心の宮廷都市ワイマールは人口6000人足らず。リストが赴任したときですら12000人ほどだった。

けれどもリストはこの公国が秘める理想と理念の広さと高さを確信していた。就任早々に「ゲーテ基金」の構想を発表し、ゲーテ記念祭、シラー記念祭を組み上げた。2歳年下のリヒャルト・ワーグナー(1600夜)が近づいてくると(そのころワーグナーはアナキズム運動に加担して、その裁定を逃れるために姿を隠していたのを、リストが救っていた)、1850年8月に楽劇《ローエングリン》のワイマールでの世界初演に踏み切り、ワーグナーが畢生の《ニーベルンゲンの指輪》の構想を打ち明けたときは、これを激励し、「いっさいを顧みることなくその仕事に打ち込みなさい」と支援した(26年後の1878年にバイロイト音楽祭で初演)。

そのワーグナーのもとへリストの次女コジマが嫁いでいった。縁は異なもの、変なものである。

ワイマール時代のリストは作曲に専心した時期でもある。ピアニストから作曲家へ。これはどうしても試みてみたかった「没入」だったろう。50年をかけた《ファウスト交響曲》が完成し、コジマの最初の夫であるハンス・フォン・ビューローの指揮で初演された。バッハ、ゲーテ、ベートーヴェンとともにリストが魂の基盤とみなしてきた『神曲』を題材にした《ダンテ交響曲》も初演された。

一方、オーケストラ団員35人を組織して、リストは宮廷劇場で次々に演奏会の指揮をした。ワーグナーの《タンホイザー》《ローエングリーン》《さまよえるオランダ人》、ベルリオーズの《ロミオとジュリエット》、シューマンの《マンフレッド》、ベートーヴェンの《フィデリオ》、ロッシーニの《ウィリアム・テル》、モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》《魔笛》‥‥。実に43作品を一人で仕切った。これでシューマンからブラームスまで、ヨーロッパの音楽家たちがワイマールを訪ねることになった。ワイマールは音楽の世界中心の様相を兆したのである。

いま、ワイマールにはフランツ・リスト音楽大学がある。リスト自身が音楽文化あるいは音楽文明を教育カリキュラムに落としこんでみたかったプランにもとづいている。ぼくはその一端を覗いてみて、これは音楽編集学校だと思った。

晩年のリストは春はブダベスト、夏はワイマール、冬から翌年にかけてはローマという暮らしをおくっている。ついにハンガリーとも添い寝した。ハンガリー語を喋らなかった(喋れなかった)リストにとって、自身にまつわる文化と文明の原郷としてのハンガリーは生涯の仕上げには欠かせなかったのであろう。その気分は《ハンガリー狂詩曲》に弾(はず)んでいる。

ローマに暮らしたのは、最後の最後になってリストが完成させたかった宗教音楽への「回帰」をはかるためだったと思う。オラトリオはリスト最後の創作仮説であり、教会音楽への接近はリストの音楽文明観の赴くところであったろう。1865年4月25日、リストはグスタフ・ホーエンローエのフライベート礼拝堂て静かに髪を剃り、聖職者として死んでいくことを決意する。

リストの生涯は謎が多いと言われてきた。また音楽家リストの評価はいまだ定まらないとも言われている。しかしいまや、ぼくはまったくそうは思っていない。うまく綴れない相手だとは感じてきたが、それはリストがすこぶる編集的な「世界音楽制作人生」をかかえこんだからなのだろうと思っている。

では最後に一言。フランツ・リストを理解するには、最近はほとんど演奏されなくなった大作《ファウスト交響曲》を、みんなで聴いてみることじゃありませんか。重ねて最後に一歌。「音は匂へど白黒の/その世の音譜つねならむ/有為の曲想いまこへて/浅き夢見て酔ひもする」。

⊕『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』⊕

∈ 著者:浦久俊彦

∈ 編集:横手大輔

∈ 協力:菊池洋子・石井尚

∈ 装幀:矢野徳子

∈ 発行所:新潮社

∈ 発行:2013年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ まえがき

∈ 第一章 神童の神話

∈∈ 彗星の予兆

∈∈ リスト・シュトラッセ

∈∈ 神童の出現

∈∈ 師匠ツェルニーとの出会い

∈∈ 「われわれのなかに神あり」

∈∈ 灰色の都パリ

∈∈ 二流ピアニストの烙印

∈∈ 喝采の日々と父の死

∈∈ 淡い初恋

∈∈ 空白期間に猛烈な読書

∈∈ 革命の大砲

∈ 第二章 スキャンダルはアーティストのトレードマーク

∈∈ サロンという舞台

∈∈ 女たちの小宇宙

∈∈ オペラ座とイタリア座

∈∈ 劇場としてのサロン

∈∈ 芸術・社会福祉財団としての側面も

∈∈ リストが成功したホントの理由

∈∈ ただならぬオーラ

∈∈ 会話術というアート

∈ 第三章 巡礼の年

∈∈ 運命の女マリー

∈∈ 貴族の恋愛ミニ講座

∈∈ 破局への旅路

∈∈ 『ル・マル・デュ・ペイ』と失われた故郷

∈∈ 愛の讃歌

∈∈ ロマン主義時代の大恋愛

∈ 第四章 失神したがる女たち

∈∈ なぜ女たちは失神したのか

∈∈ エレガンス対シック

∈∈ よみがえるエレガンス

∈∈ 裏社交界

∈∈ 『椿姫』との悲恋

∈∈ ブルジョワの殿堂、オペラ座

∈∈ 「奴隷的聴衆」の誕生

∈∈ 失神の背後にあるメカニズム

∈ 第五章 「ピアニスト」の誕生

∈∈ 史上最大のコンサート・ツアー

∈∈ リサイタルの発明

∈∈ ピアニストの誕生

∈∈ 未来のピアニスト

∈∈ ベートーヴェンの難曲『ハンマークラヴィア』

∈∈ 「ピアノのパガニーニになる!」

∈∈ 風姿花伝と超絶技巧の極意

∈∈ 「神童ビジネスの幕開け」

∈ 第六章 グランドピアノはなぜ大きくなったのか

∈∈ 鍵盤はなぜ白と黒なのか

∈∈ 間違いだらけの鍵盤素材選び

∈∈ 象牙と帝国主義

∈∈ ブルジョワ令嬢の美しい指先

∈∈ メディチ家の黄昏と産業国家

∈∈ マリー・アントワネットの楽器職人

∈∈ 「ピアノの女王」エラール

∈∈ 十九世紀の象徴としてのピアノ

∈ 第七章 ショパンvs.リスト

∈∈ 西欧vs.東欧

∈∈ ピアニストたちのライバル対決

∈∈ 歪められた関係

∈∈ おふざけエピソード

∈∈ 亡き友へのオマージュ

∈∈ 偉大なふたつの魂

∈∈ ポーランドの歌

∈ 第八章 ショパンvs.リスト

∈∈ 音の鳴らないピアノ

∈∈ ワイマールの宮廷楽長に

∈∈ 活発になった作曲活動

∈∈ 「オレ様」ワーグナーも心を許す

∈∈ ワーグナー帝国の源流コジマ

∈∈ 弟子たちに何を教えたか

∈∈ 北欧からの崇拝者

∈ 第九章 ショパンvs.リスト

∈∈ もうひとりの運命の女

∈∈ リスト、聖職者になる

∈∈ 孤独と多忙の日々

∈∈ 三分割された生活

∈∈ 生ける伝説

∈∈ バイロイトにい死す

∈∈ 未来への槍

∈∈ あとがき

∈∈ 略年譜 フランツ・リストの生涯

∈∈ 主要参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

浦久俊彦(うらひさ・としひこ)

1961年生まれ。文筆家・文化芸術プロデューサー。 一般財団法人欧州日本藝術財団代表理事。代官山未来音楽塾塾頭。サラマンカホール音楽監督。 フランスを拠点に作曲、音楽研究活動に携わったのち帰国。 三井住友海上しらかわホールのエグゼクティブ・ディレクターを経て、 現在、浦久俊彦事務所代表。多彩なアーティストのオリジナル企画を手がけるほか、 文化芸術のナビゲーターとしても全国で活躍している。 著書に『悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト パガニーニ伝』『138億年の音楽史』 『ベートーヴェンと日本人』など。2021年、サラマンカホール音楽監督としての企画で、 サントリー芸術財団第20回佐治敬三賞を受賞した。