父の先見

大日本図書 1993

編集:遠藤恵子・中村潤 編集委員:大勝靖一・岡畑恵雄

装幀:戸田ツトム・岡孝治

小さな頃、霜焼けに悴(かじか)んだ手に息をフーフー吹きかけながら、ちびた鉛筆をなめなめして宿題などしていると、母が「はいはい、今夜はえろう寒いねえ」と言いながら、よく熱いホットミルクをつくってくれた。表面の皺をよけて飲むので、またまたフーフーしなければならなかった。

昭和20年代後半の、寒い冬の夜の話だ。京都の俳人でダンディな数寄者でもあった永井鹿子は「秋冷にミルクの皺を吹きて飲む」と詠んだ。

ホットミルクの皺のような薄い膜は、牛乳成分中のタンパク質が加熱によって温められておこるラムスデン現象(Ramsden phenomenon)による。表面近くの水分を蒸発させるために、牛乳の中のβラクトグロブリンと脂肪が膜化しておこる現象である。熱発によって膜ができたのだ。

チーズもバターもラムスデン現象を利用する。古来、そういうことを活用した食品がいろいろあった。日本では「ゆば」がその代表だ。「湯葉」とも「湯波」とも綴った。豆乳を過熱すると表面に薄い膜ができるので、それを何度も剥(す)くい、これを丹念に重ねてつくる。近江坂本に「山の坊さん、何食うて暮らす、湯葉の付け焼き、定心房」という童歌(わざうた)が伝わっているが、これは最澄が中国から湯葉を持ち帰ったという謂(いわ)れがあるからだった。延暦寺や三井寺の坊さんが豆を漉して湯葉を作っていたのである。

日本中の門前町にはそんな湯葉づくりをしているところが少なくないが、各地の湯葉のフォーマット(形と厚み)とテイスト(味)はやや異なる。京都の湯葉は薄くてやわやわしていて、とくに生湯葉(なまゆば)はファンタジックで「触れなば落ちん」という風情だが、日光の名物湯波は厚くてしっかりした味で、二つ折りにして串で刺す。油でも揚げる。これはこれでおいしい。

中国料理でもフーピー(腐皮)がいろいろの工夫で出てくる。杭州や広州の広東料理が有名で、たくさんの具を入れるものもある。台湾では豆波(ダゥーボェー)という。どれもこれもぼくの大好物だ。

今夜は膜の話をしようと思う。

最初に結論をいうと、世界は実は膜なのである。膜が世界をつくり、世界が膜をふやしてきた。この世の成立の仕方に多義性や多様性や多層性のルーツがあるとするなら、膜こそがそのルーツなのだ。膜はしわしわの湯葉のレイヤーめいて、また指に残ったセメダインの皮めいていて、とても薄いものだが、この膜がなければ世界は成立しなかったのである。

そんな薄い膜がどこからつくられてきたかというと、とても柔らかい領域に生じてきた。そこは内的なるものと外的なるもののあいだであり、リミナルなところ(境界領域的なところ)である。また、化学的な移動を可能にするゲートがあってほしいところであって、界面現象などが密接にかかわっているところである。

そういうところは、自然系にも生態系にもたくさんある。二つの界が接するところ、そこに膜が生じたわけだった。たとえば寒くなって池の水面に薄氷ができるのは、大気の冷気と水の温度の接面に摂氏0度前後の界面ができたからだ。

寒いときだけそういうことがおこるのではない。熱したフライパンに水を落とせばジュッと蒸発してしまうけれど、さらにフライパンを熱していくと水滴を落としてもすぐにはなくならない。ころころと水滴が転がって、みごとに撥ねまわる。これはライデンフロスト現象というもので、フライパンに接する水滴に熱の皮膜ができたのだ。だいたい160度くらいからそういう現象がおこる。

膜は二つ以上の「界」が出会っているところに生ずる。膜は「界面」なのである。定義上、界面(interface)とはAとBとの「あいだ」の状態をさす。

化学では、ある均一な液体や固体の相が他の均一の相と接している境界でエネルギー的な変化がおこっている領域のことを界面と呼ぶ。したがって均一相がともに気相のときは界面はない。また均一相の一方が液体や固体で、他の均一相が気体のときはその界面を「表面」(surface)という。固体が真空に露出しているばあいも表面である。

化学は界面と表面を区別してきた。生命は界面のほうから生まれた。あとでかんたんに説明するが、生体膜は界面そのものから生じた。

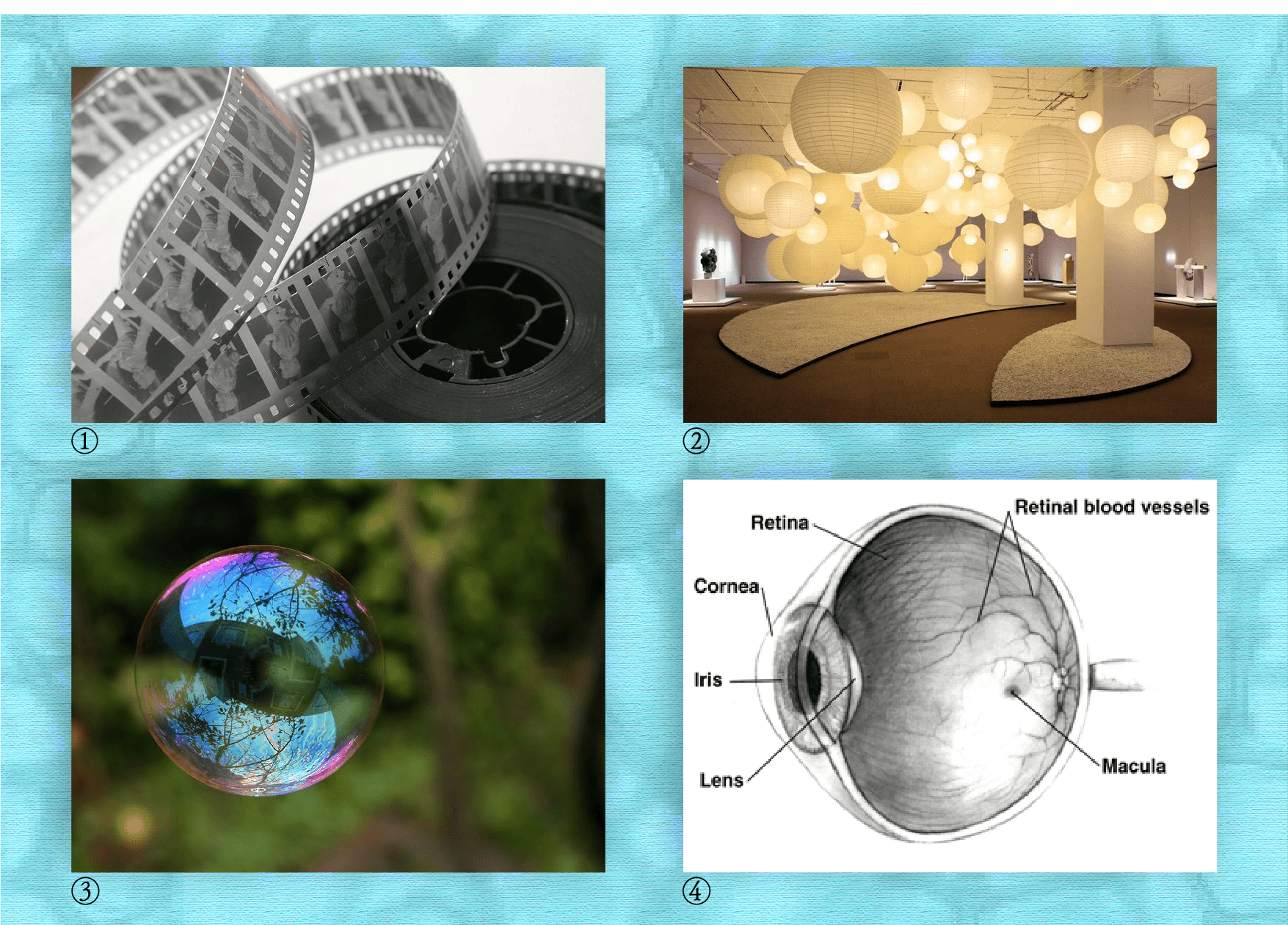

というわけで、わかりやすいところから話をすると、そもそもわれわれの体のいたるところにある粘膜や、われわれの体を包んでいる皮膚がそのような膜だった。鼓膜、粘膜、角膜、網膜、横隔膜、肋膜、腹膜、髄膜、くも膜、硬膜、処女膜‥‥など、すべてが膜だ。

実は舌も膜である。われわれがおいしさや苦みを感じる舌の味蕾(みらい)はミクロビリーという味毛でつくられているのだが、このミクロビリーが生体膜でできている。生体膜はしばしばセンサーにもなった。膜がセンサー性をもつのは驚くべきことだ。

人工物の多くにも膜や膜状のものがある。表面で感知できるセンサー、さまざまなインターフェース、微妙な濃度勾配、数々のバイオリアクターなどは、膜でできている。

膜は、界を出入りするものの自由度、界面が発揮するフィルタリング性、包むものと包まれるものの関係などを律してくれるので、化学技術はこれを活かして人工膜をつくってきた。カーテン的で暖簾的なものを人為的につくってきた。暖簾は住居の出入り口の膜であり、風の膜だったのである。いまごろケチをつけるのもなんだが、クリストファー・アレグザンダー(1555夜)のパターン・ランゲージが見落としていたことだ。

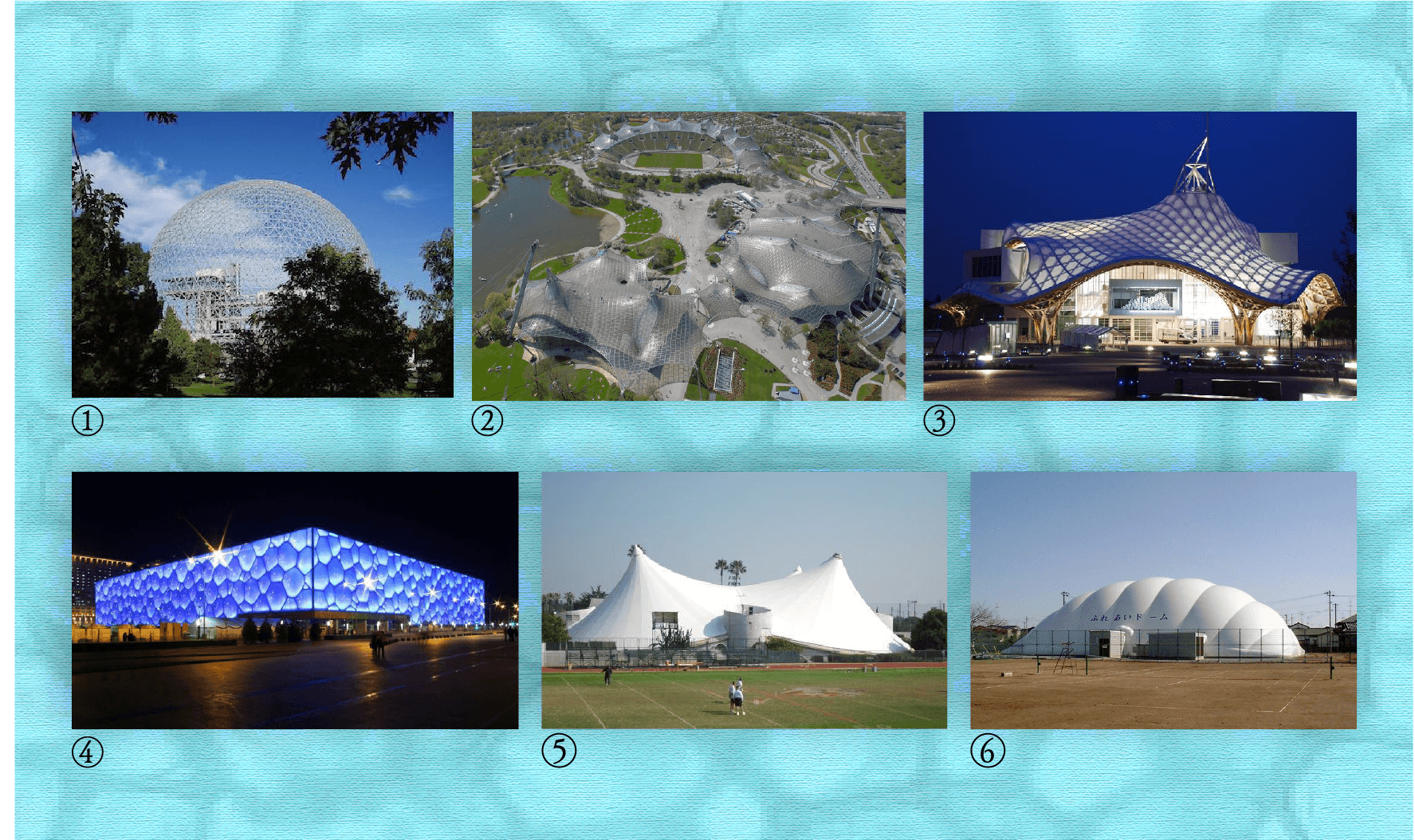

逆に膜に着目して膜構造を建築に応用したのが、フライ・オットーやバックミンスター・フラー(354夜)だった。オットーは今日の多目的ホールの原形を作った建築家だ。ちなみに1985年の筑波科学博で、ぼくは京セラなど7社が合同したベンチャー・パビリオン「テクノコスモス」館を演出することになるのだが、そのパビリオン建築を膜構造にした。設計は香山壽夫、施工は太陽工業だ。

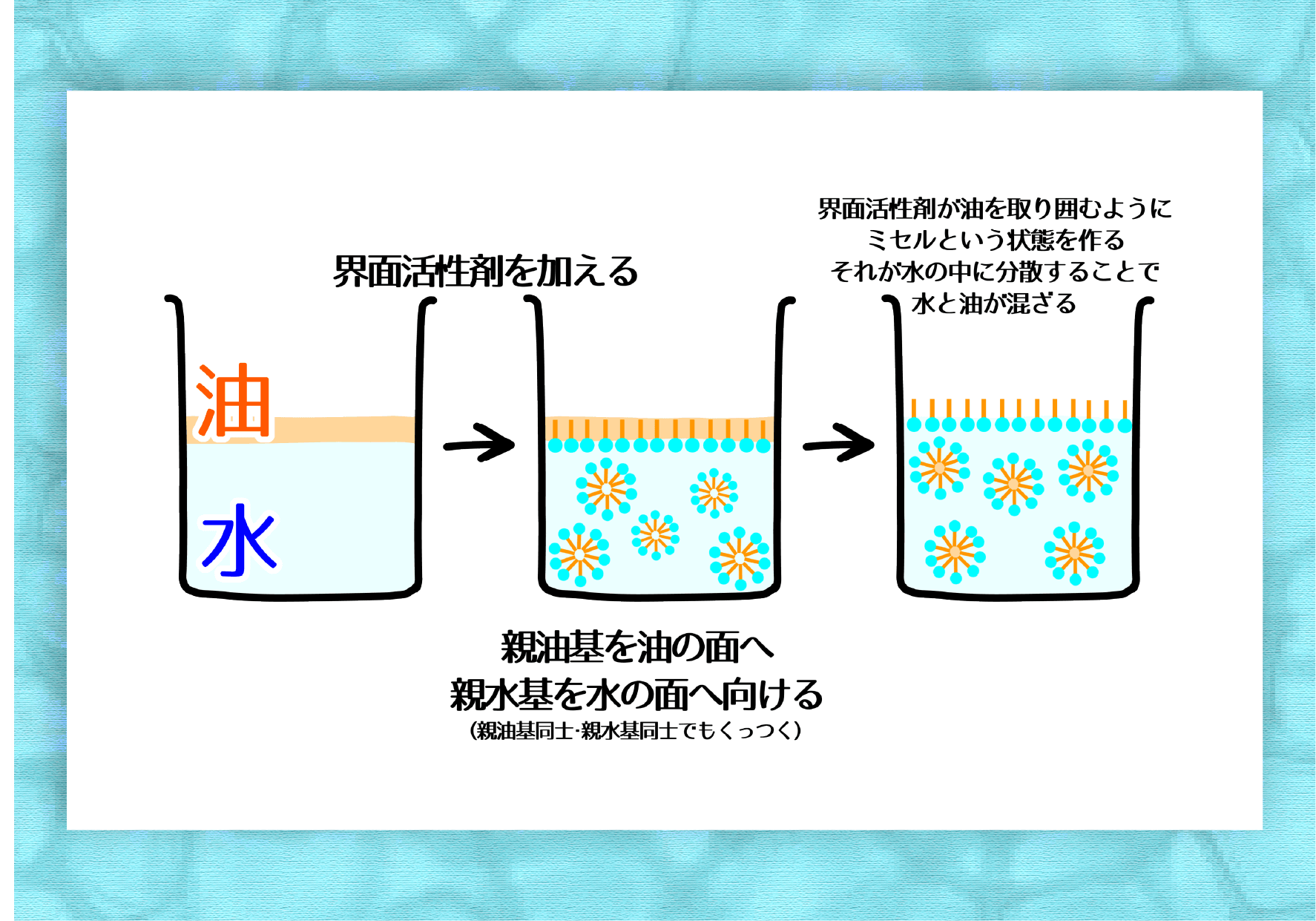

石鹸から液晶まで、インクから殺虫剤まで、エンジンオイルからチョコレートまで、染色からアスファルトまで、いまやどこもかしこも界面でおこる性能をいかしている。まとめて界面活性剤(surface active agent)と呼ぶ。界面に膜をつくることで、必要な作用をおこすように調整してきた。

分子内に水になじみやすい親水基と油になじみやすい親油基をもつ界面活性剤は、ミセル、ベシクル、ラメラ構造などをもつ。これを両親媒性というのだが、洗剤や乳剤はこの性質を活かしている。

それでは、いったい膜とはどういうものなのか。膜の国際名称は万国共通でメンブレン(membrane)という。メンブレンといえば、どんな膜もさす。

とはいえメンブレンを説明しても膜の多義的な性能はわからない。鼓膜も網膜もメンブレンだし、細胞膜もニワトリの瞬膜も、くも膜も横隔膜も、ホットミルクの表面の皺も湯葉も暖簾も、バイオフィルムも多くの包装材も、すべてメンブレンなのだ。

自動車の塗装もコーティング膜を利用しているメンブレンだし、スマホに使われているリチウムイオン電池などの電子デバイスもメンブレンなのである。ぼくが好きなアクリル絵の具もメンブレンだ。

だから膜は生命を生成したり、世界を形成するにはどうしても必要なものだったはずなのだが、ところがそのわりにその重要性を訴えた「膜の思想」というようなものが出来上がってこなかった。「膜の科学」も重大なわりには大きな構成力を発揮してこなかった。

科学者が遠慮深かったか、あるいは科学者にとって膜はあまりにも前提になりすぎてきたのだろうが、けれども前提だからといって思想されないままで、いいわけがない。膜が世界であるかぎり、世界を説明するためにも膜と界面はもっと痛快に語られていくべきなのである。

膜の科学技術についての本はそこそこあるものの、あまり深くはない。それでも人文科学や社会科学よりはまだましで、あちらときたら「膜の現象学」「膜の社会学」「膜の表象学」に値するものがほとんどない。とくに「膜の哲学」となると、ほぼ皆無だ。

なぜロラン・バルト(714夜)やミシェル・セール(1770夜)は膜のことを書かなかったのか。書けそうな才能と問題意識の持ち主だったのに書かなかったというのは、かれらの不如意を問うべきだ。膜に関するかぎり、科学者や技術者や哲学者は怠慢だったというしかない。

もっと広い範囲に話を広げれば、流民や難民を議論するには国家と民族が内包する正負にまたがる「膜の浸透圧」を問題にするべきだろうし、通貨が領域をもちながらレートをもって交換されているのは、「通貨膜」ともいうべきものがイオンチャネルのような役割をはたしていることを想定したほうがいいはずなのである。ひょっとしたらベンヤミン(908夜)やカイヨワ(899夜)やルーマン(1348・1349夜)こそがそういう「膜と界面の社会現象学」にとりくむはずだったのではないかと思いたいが、実際にはそういう言及には至らなかった。残念だ。

「世界」や「私」を問題にしたがる思想家も、なぜか膜には疎かった。昨今のイアン・ハミルトンやグレアム・ハーマンやカンタン・メイヤスーの思弁的実在論、あるいはユヴァル・ノア・ハラリやマルクス・ガブリエルが物足りないか、もしくはつまらない理由もそこにある。

おそらく世界の発生と膜の発生が同時であったことが、膜を取り出して語るには難しかったのだろうと思う。しかし、取り出せる膜だけが膜なのではない。そもそもシアノバクテリアから始まった酸素圏の登場と、地球をとりまくガイア(気象圏)が膜的なのである。

もっとはっきりいえば自然界であれ社会現象であれ、生態系のどんな場面もたいていは膜で仕上がってきたといっていいはずなのだ。

われわれの日々に近いところでいえば、「言葉」(言語)がもともと膜的にできあがってきたものだった。単語、スペル、表意文字、語句、熟語、フレーズ、イディオム、発音と訓み、句読点、類語、引用、文節、装飾句、メタファー、文脈、文意、コミュニケーションなどは、みんな膜でつながっている。そういうつながりのルールを文法というのだけれど、その文法がグラマー(grammar)やグロサリー(glossary)でできているのが膜的なのだ。グラマーとは言葉のつながりぐあいのことで、例文の生態系の特徴をあらわすわけで、グロサリーとは日用語の類語集のことだが、もともとは舌の動き方のことなのだ。

これを要するに「意味」とは言葉の「膜かげん」の分節と分布でできあがっているということなのである。そのセマンティックな「膜かげん」を分類して、それを束ねてシンタックス(文法)にしただけだった。

というわけで、膜はさまざまな生態系の分節構成を担ってきたものたちなのである。必ずやそうであるはずなのに、ところが科学技術上での膜の定義ときたら味も素っ気もない。面積に対して厚みが極端に薄い被膜状のものを「膜」と定めたにすぎない。

この程度の定義で、皮膚も網膜も鼓膜も、磁気テープもラッピングフィルムなどの包装材も、人工肝臓もエアードムも膜扱いされてきた。本書もそのような膜のあれこれをそつなく採り上げた一冊である。日本化学会が監修して、14人の各専門家が執筆をした。

生体膜(リポソーム二分子膜)、イオンチャネルをもつ細胞膜、脂質二分子膜の作用、血液を浄化する膜のこと、ウイルスを除去する膜の機能、人工ウイルスと人工ワクチンの膜でのはたらき、匂いを感じる膜、味を見分ける膜、膜年の皮膚や人工皮膚、膜作用としての化粧品のこと、さらには海水を分離する膜(酸素富化膜)、水やガスを通さない膜(多層バリヤーフィルム)のこと、などなどが解説されている。

本書は大日本図書の「一億人の化学」シリーズの一冊だ。やや地味な科学技術についての一般向け解説シリーズだが、それでも『スポーツと化学』『嫌われ元素は働き者』『めっきとハイテク』『生物毒の世界』『新しい磁石』『お化粧と科学』などが興味深かった。科学や化学や機械工学が見つめてきた現象や技術に焦点をあてて、一般読者に気づきをもたらすようなサイエンス・アイを提供しているシリーズだ。

しかしながら、膜をめぐる本はまことに少ない。がっかりするほどだ。それゆえ千夜千冊に膜や界面についての本をとりあげようと思いながら、十年以上もたってしまった。

とりあえず入手しやすい本としては、ファネアン・コールマン・ミッチェルの『生体膜と細胞活動』(培風館)、岡俊一の『生体膜の動的構造』(東京大学出版会)、コロナ社の「新コロナシリーズ」に入っている大矢晴彦の『膜とは何か』、香川靖雄の『生体膜』(岩波全書)、講談社ブルーバックスの神原武志『膜とは何か』、鈴木洋『界面と界面活性物質』(産業図書)などがあるけれど、どれも「膜の思想」には至っていなかった。参考にはなるが、膜のすこぶるファンタジックな複雑さは、これらの本からはなかなか伝わってこなかったのである。

最初にまちがいやすいところを書いておくけれど、膜はもちろんメンブレンではあるが、たんに薄くて柔らかくて平たいというものではない。なにより重要なのは、膜は被包的であって、かつ透過的であるということだ。そのうえ多義的で、かつすぐれて選択的なのだ。

膜がフィルター(filter)やインターフェース(interface)にもなれるのはこのような性質のせいだ。ぼくはそういう膜にはすぐれた「相互編集性」があると感じてきた。

父が死ぬ前後(胆道癌と膵臓癌だった)、入院中の体をさすったり、通夜の前夜の死体をさわってたりしたことがあった。手の平に感じる父の皮膚は想像以上にしわくちゃなもので、その体は死に向かって皮膚を微細に褶曲させていた。皺をたたみこみながら、アイスランドのギャオのようにその面積をふやしているようにも感じた。

皺というものはものすごいものだと実感した。その後、「遊」を創刊するときにそのことを『場所と屍体』に綴った。「皮膚は場所である」と書きたかったのだ。この連載に胸を衝かれて訪ねてきたのがダンサーの田中泯だった。田中泯はその後は「場踊り」と称して、世界のあらゆる界面で自分の膜をさらしつづけている。最近は「ユリイカ」で特集された。ぼくも石井達朗(1143夜)と対談した。

ちなみに皮膚は皮膜ではあるが、われわれの「内」と「外」を区分しているようで、区分していない。汗は出入りするし、皮膚細胞ものべつ入れ替わっている。ということは、ここからがすこぶる重大なことになるのだが、皮膚が膜ではなくて、皮膚をつくっているもともとの細胞が膜的なのである。

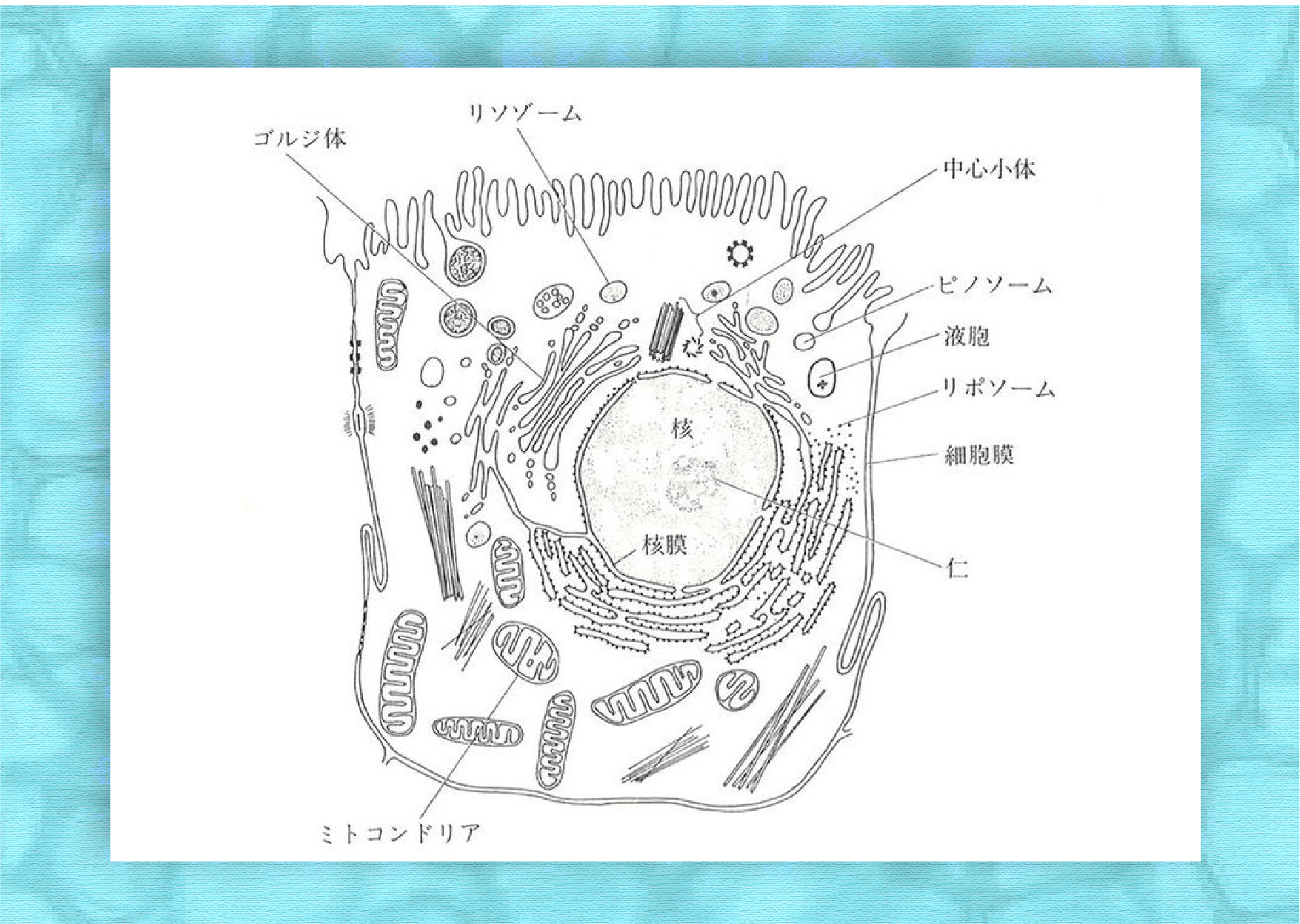

細胞は生体膜(細胞膜)でできている。細胞が膜をもっているのだから、生体はどこもかしこも膜だらけということになる。当然ながら、われわれの体もほぼすべてが膜でできている。体表は生体の中での最大面積の皮膜だが、それ以外にも体のそこかしこに大小の膜が生きている。

そういう膜は何かを覆っているとはかぎらない。塞いでいるともかぎらない。覆いつつ塞ぎつつ、そのどちらでもなく、何かの選択のために、何かの透過のために、そして組織や器官の形態の支持のために、そしてそれらの機能の維持のために、のべつはたらいている。実は電位もある。膜電位(membrane potential)という。この膜電位がセンサーとしての作用を担ってきた。

こうなると、ほとんどすべての臓器や組織が膜形成されていると見たほうがいい。胃壁は胃膜であり、心臓は心筋膜で、膀胱は濾過膜なのだ。体にどのくらい粘膜があるか知らないが、おびただしい数と種類になるだはずだ。いずれもたいへんナイーブだ。繊細で敏感だ。

こうした多様な膜が、ではどのようにつくられてきたかといえば、細胞が生体膜(細胞膜)でできていることに発した。すべては生体膜の誕生が起源なのである。生体膜は生命体としてのわれわれが地球上で何をめざそうとしたかということを、本来的に告げている相互編集的オリジンなのである。そう、断言したい。膜の思想は生体膜に始まっている。

生体膜(biomembrane)のはたらきはいろいろだ。機能は多いし、応用範囲は広いし、性能は複雑だ。だからこそ生命のはたらきの肝心カナメを担ってきた。まとめて5つの重大な使命を担っている。

①細胞を外界から仕切って区画をつくっている。

②膜を通して特定の物質を透過させ、輸送している。

③外界からの情報の認識と受容をおこなっている。

④さまざまな酵素の三次元構造を整え、多様な酵素系

を組み立てている。

⑤膜の運動、細胞の分裂、細胞の融合を取り仕切って

いる。

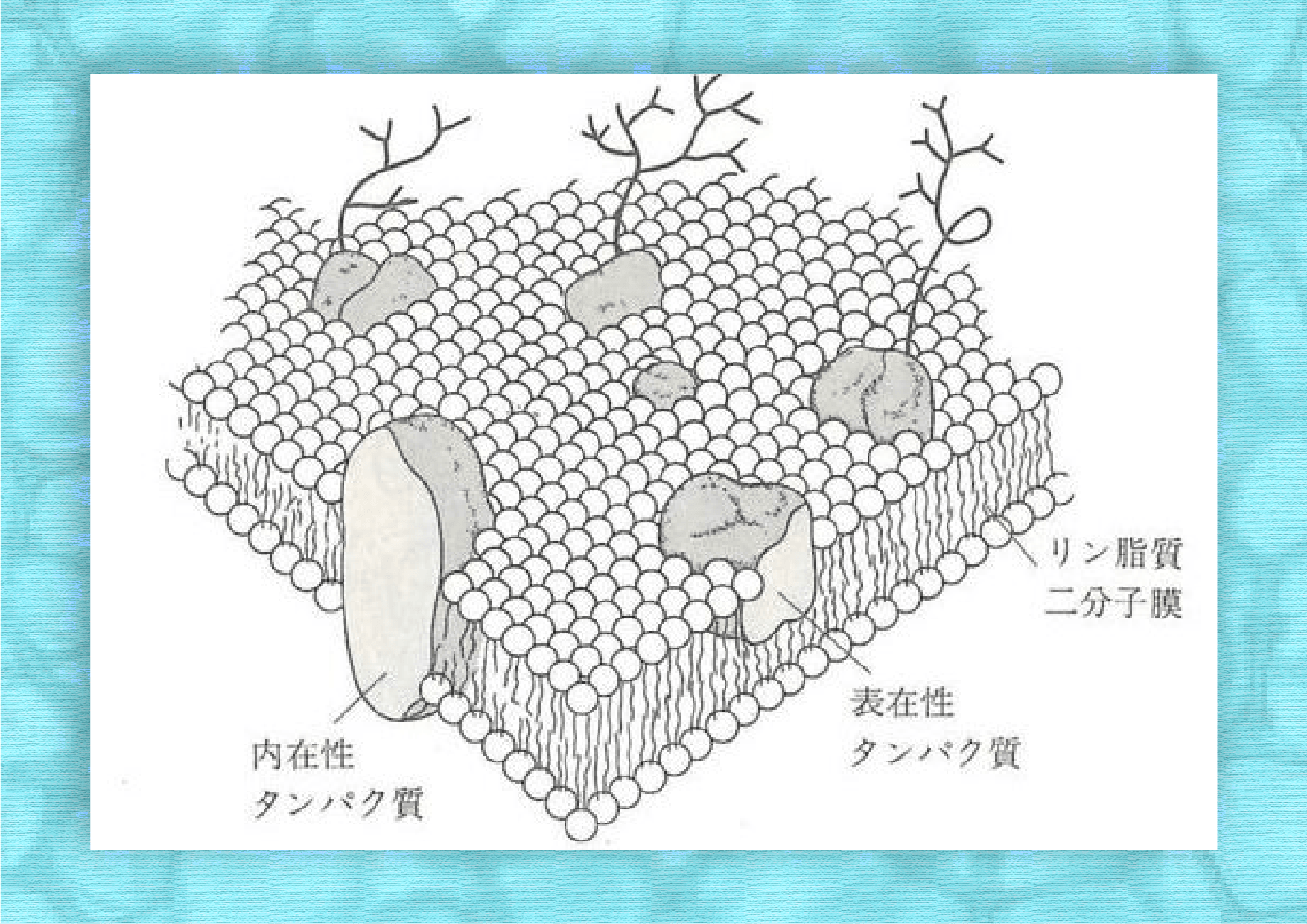

この5つの使命をはたすため、生体膜はリン脂質がタンパク質を包みこんででできた。リン脂質分子はそこそこ複雑な構造になっていて、分子の一方の端が疎水性で水に溶けず、他方の端は親水性で水に溶けるようにした。あの界面活性剤と同様の、二分子膜のベシクルなのだ。リポソームという。

この性質を活かして膜の内側を疎水性に、外側を親水性にした二重層をつくり、この中にタンパク質を組みこんだ。1972年、シンガーとニコルソンはこれを「流動モザイクモデル」と名付けた。ぼくは「編集流動モザイク」とも名付けたい。

リン脂質の薄さは3~5ナノメートルだ。二重になってもこの倍程度だから、かなり薄くて弱い。びりびり破れたりちぎれたりしてはまずいので、サイトスケルトン(細胞骨格)で裏打ちした。サイトスケルトンはミオシンとアクチンを含むマイクロフィラメントとチューブリンからなる微小管とでできていて、生体膜そのものの運動や成分の生体膜内での運動をコントロールする。

こうして生体膜は「半透膜」というすばらしい性能をもった。ここが壁ではなくて膜であるゆえんだ。壁なら出入口が必要だが、膜はすべてが出入り自在なのである。半透膜だから水は細胞にそのまま出入りして浸透圧を一定に保ち、物質の移動は膜の内外の濃度勾配によってゆっくりと進む。受動輸送という。これらを編集的と言わないで、なんとする?

生命体を維持するための物質は、すばやく生体膜を出入りしなければならない。促進拡散という作用をおこす必要があるからだ。それによって一定のイオンを入れたり送ったりすることができるようにした。膜によって浸透圧をはたらかせるためだ。

特定イオンだけを通すチャネルもつくった。親水性のチャネルは6個のタンパク質によってネクサス(nexus)を用意して、カルシウムの濃度によってチャネルが開いたり綴じたりできる。ネクサスはホワイトヘッド(995夜)がすべての世界(オーガニック・ワールド)のことを名指すために用いた呼び名でもあった。チャネルをもつ世界構造はすべてネクサス的なのである。

どうしてこんなふうになったかといえば、生体膜には膜の表面にも内部にも、いくつもの酵素が秘められているからだ。酵素は物質代謝、タンパク質合成、エネルギーの生産や変換を担うのだが、それらはリン脂質二重層に組み込まれたときにだけ活性化するという特別な機能を発揮する。

この特別な機能のために膜が生まれたともいえるし、膜とともにこの特別な機能が生まれたともいえる。膜と酵素の関係は不即不離である。

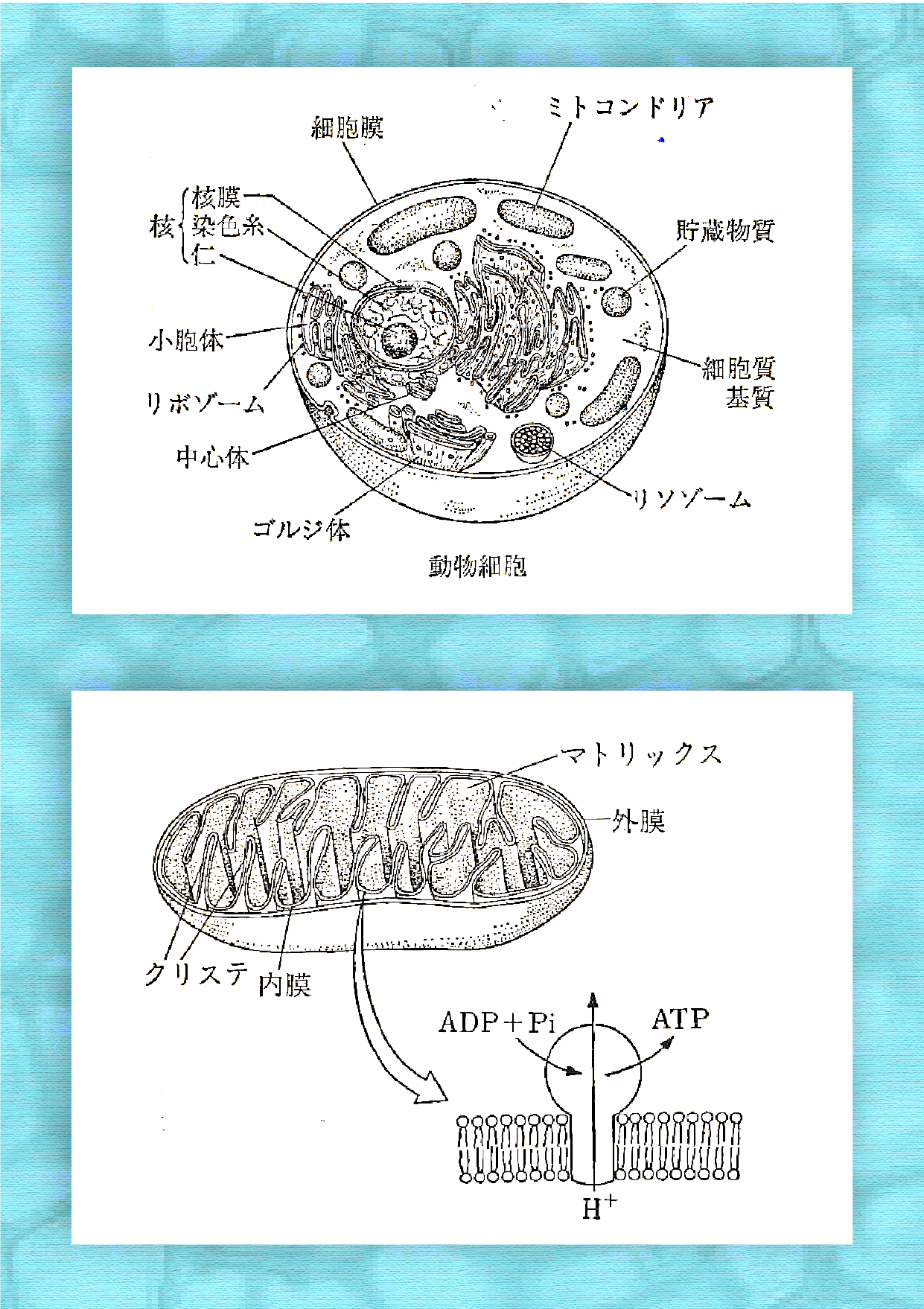

生体膜は細胞膜にあるだけではない。細胞の中の核、ミトコンドリア、ゴルジ体、小胞体、リソゾーム、葉緑体などすべてにくっついている。細胞は細胞膜に包まれているが、その中も膜だらけなのだ。

ミトコンドリアは生体膜がなかったらATPの合成はできないし、ATPができなければ生物は死に絶える。ゴルジ体は数層の帯状の膜でつくられていて、細胞内で合成された物質を細胞外に分泌する。分泌できなければ、生体はふんづまりだ。リゾソームはまるまる膜でできている小包で、加水分解酵素を作用させている。分解できなければ、生きものは生きられない。あんな小さな細胞だけれど、細胞の中はみんな膜々、まくまく、膜だらけなのである。

細胞と生体膜の関係は、そのまま生体全部の半透過性に及んでいる。すでに話したように、あらゆる粘膜が膜的で、皮膚も味蕾もセンサー膜なのである。

さてさて、生体がこれほど膜的で界面的にできているということは、これを拡張して自然界に及ばせれば、その多くの界隈に膜的で界面的な現象がおこっているということになるはずだ。

話をはしょって言うが、超ひも理論やブライアン・グリーンやリサ・ランドールが提唱している11次元宇宙の「もと」がメンブレン状(膜状)だろうと想定されているのは、そのひとつの仮説だ。おそらくは宇宙の最初の最初のどこかに「膜の分母」か「膜への相転移」が生じたのだったろうと言いたくなる。

そこから数十億年が経過すると、いつしか物質活動の中に高分子が登場して、自分を複製することを始めた。複製にあたってはタンパク質が役立った。そのための界面も選ばれた。こうして生物が進化した。植物は界面効果をいかして炭酸同化作用と呼吸作用を切り分けた。動物はそのうちの呼吸作用だけを受け持って自律した。その代り、外から食餌を採ることにした。

ヒトはどうか。ヒトはそこから言葉と描線をつくりだした。どちらもコミュニケーションのためのインターフェースだった。さらにさまざまな道具をつくり、服や建物や文房具をつくった。それからいろいろのことが文明史の中で変化して、ついにその一部をデジタル化して認知道具に仕立て上げることにした。それなのに、これらの動向は「膜と界面の歴史」として語られてこなかったのだ。困ったことである。

というわけで、そのうちぼくも、このあたりのことをまとめて書き上げたいと思っている。『擬』(もどき)に続く『準』(なぞらえ)か『肖』(あやかり)の中でのことになるだろう。今夜のところは、軽く仕上げて打ち止めにする。

ところで最近、Adoの『うっせぇわ 』が当たった。Syudouの作詞作曲だ。たいへん気にいった。そこでこんな替え歌にしてみた。よかったら、ボカロしてほしい。

ちっちゃな頃からナイーブ、敏感で

ふわふわしたもの、好きだった

ぺらぺらしたもの、凄かった

世の中みんな膜なのです

可もなく不可でもないところ

そこはみんな 膜なんです

界隈では 当然のルールです

うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ

あなたが思うよりフクザツです

いっさいがっさい凡庸な

あなたじゃわからない、かもね

はあ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ

世界はずうっと膜なのです

ずうっと膜だと言っているでしょ

そんなにあなたがわからないというのなら

その頭に突き付けて、ハァ、撃ちたい

はあ? うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ

あなたが思うより、膜は編集してるのよ

うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ

私が俗にいう天才です

⊕『膜は生きている』⊕

∈ 編者:社団法人日本化学会

∈ 編集:遠藤恵子・中村潤

∈ 編集委員:大勝靖一・岡畑恵雄

∈ 装幀:戸田ツトム・岡孝治

∈ 発行者:佐久間裕三

∈ 発行所:大日本図書(株)

∈ 印刷所:(株)太洋社

∈ 製本所:(株)宮田製本所

∈ 発行:1993年

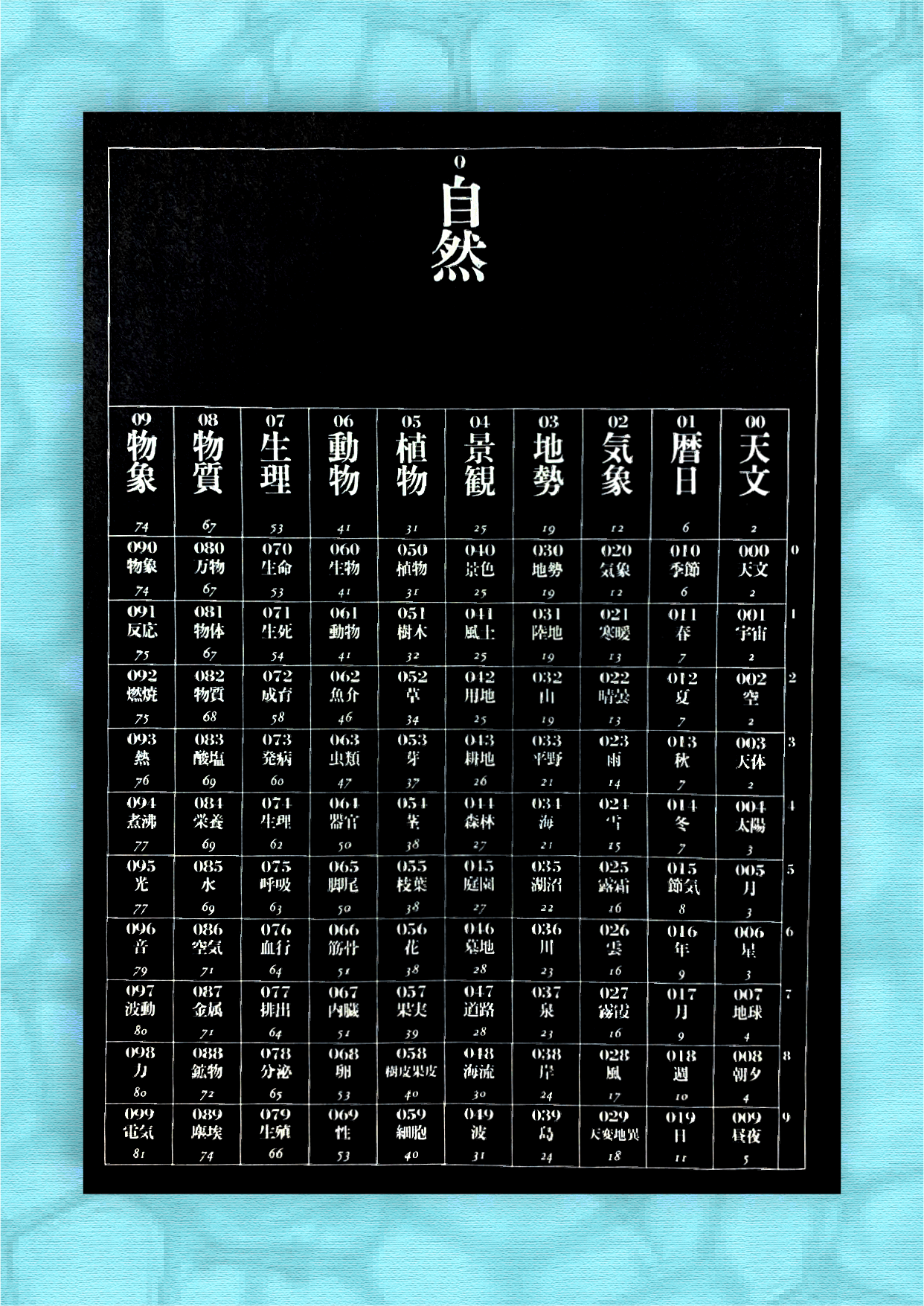

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ まえがき(中垣正幸)

∈ 1 生体膜と人工類似膜(中島直敏)

∈∈ 生体膜は分子の集合体

∈∈ リポソーム二分子膜の特性と応用

∈∈ 二分子膜は全合成(化学合成)できるか

∈∈ 合成二分子膜の特性と機能

∈∈ 二分子膜の固定化と機能

∈∈ おわりに

∈ 2 細胞膜の構造と物質透過(中尾真)

∈∈ はじめに

∈∈ 細胞膜と形質膜と生体膜

∈∈ 細胞膜の構造はダイナミック

∈∈ 物質透過

∈∈ 単純拡散

∈∈ イオンチャンネル

∈∈ 担体(仲介)輸送、促進拡散

∈∈ 共役輸送(対向輸送と共輸送)

∈∈ 一時能動輸送

∈ 3 脂質膜と物質透過

∈∈ 脂質二分子膜は油の膜

∈∈ 膜をつくる分子のダイナミックな動きと物質透過

∈∈ 脂質二分子膜の性質と生命現象

∈∈ おわりに

∈ 4 細胞に働く人工細胞(佐藤智典)

∈∈ はじめに

∈∈ 人工ワクチン

∈∈ 融合性リポソーム

∈∈ 網内系回避能力を有する分子集合体

∈∈ 脳腫瘍思考性リポソーム

∈∈ おわりに

∈ 5 においを感じる膜(渡辺浩二)

∈∈ ヒトはにおいをどのように感じているのか?

∈∈ においを検知する膜

∈∈ においを識別する膜

∈ 6 味を見分ける膜

∈∈ 味覚センサの必要性と意義

∈∈ これまでのセンサ

∈∈ おいしさの構成

∈∈ 脂質膜を用いた実験

∈∈ マルチ膜味覚センサ

∈ 7 膜としての皮膚と人工皮膚(黒柳能光)

∈∈ 皮膚の創傷治癒

∈∈ 人工皮膚について

∈∈ 培養皮膚の種類と特性

∈∈ 表皮細胞の培養方法

∈∈ 培養皮膚の臨床応用にける新しい試み

∈∈ 北里式複合培養皮膚の臨床例

∈∈ 培養皮膚の将来性

∈ 8 皮膚保護膜としての化粧品(熊野可丸)

∈∈ 皮膚の構造

∈∈ 皮膚保湿のしくみ

∈∈ 皮膚保護膜としての化粧品の役割

∈ 9 血液を浄化する膜(今村和夫)

∈∈ 体液の異常と疾患

∈∈ 血液浄化療法と膜分離

∈∈ 血液透析膜

∈∈ 血液ろ過膜

∈∈ 血漿分離膜

∈∈ 血漿成分分離膜

∈∈ 血液浄化膜に対する要求性能

∈ 10 ウイルスを除去する膜(真鍋征一)

∈∈ ウイルスと膜のかかわり

∈∈ ウイルスには固有の大きさがある

∈∈ なぜウイルスを膜で除去する必要があるのか

∈∈ ウイルス除去膜の開発

∈∈ 膜によるウイルス除去機構(神沢千代志)

∈ 11 海水を淡水化する膜

∈∈ 水資源と淡水化の必要性

∈∈ 膜分離技術

∈∈ 淡水膜化の実績

∈ 12 気体を分離する膜(伊保内賢)

∈∈ 酸素富化器

∈∈ 気体分離膜

∈∈ 酸素富化膜

∈∈ 透過係数と分離係数

∈∈ ポリマーブレンド膜

∈∈ ラミネート膜

∈∈ 各種酸素富化膜の特徴

∈ 12 水やガスを通さない膜(松尾誠・下山田正博)

∈∈ はじめに

∈∈ 包装材料におけるバリヤー性

∈∈ バリヤーフィルム

∈∈ 多層バリヤーフィルム

∈∈ おわりに

∈∈ あとがき(岡畑恵雄)

⊕ 編者略歴 ⊕

社団法人日本化学会

1878年、化学会として創立。1879年に東京化学会、1921年に日本化学会と改称。 1941年、社団法人化。1947年、工業化学会と合併。2011年、内閣府所管の公益社団法人化。化学に関連する仕事をしている研究者・企業人・学生を主な構成員とする日本の学会。国内最大の化学系学術組織であり、また世界的にもアメリカ化学会に次いで2番目の規模を誇る。