父の先見

講談社 2010

編集:大津透・河内祥輔・藤井譲治・藤田覚

装幀:守先正

日本のことを本気で考えるなら、天皇や皇室についての議論はとうてい避けては通れない。ぼくの場合は、学生時代に折口信夫(143夜)の強い影響で「天皇の日本史」に関心をもったのが、しばらくのあいだの天皇観の原点になっていた。一言でいえばミコトモチの歴史とは何かということだ。

高校時代、登山部の親友にハッパをかけられて頼山陽(319夜)の『日本外史』を共読して以来、日本の「王朝」とは何だろうかということがずっと気になっていた。学界では王朝ではなくてやたらに「王権」(kingship)という言い方を好むけれど、それではローマ皇帝やルイ14世の王権神授説めいて日本にあてはまるようには思えず、ぼくはむしろ「王朝」(dynasty)というニュアンスで日本に断続してきた天皇をめぐるイデアの歴史を眺めていた。このイデアは日本の「理念」なのか、それとも都合のよい「観念」にすぎないのかということをあれこれ考えたのである。日本の王朝や朝廷の「朝」は何をあらわしているのか、そこを知りたいとも思った。

そのうち北一輝(942夜)の天皇論に目を通してみて、ギョッとした。幕末維新の龍馬や桂や岩倉たちが、なぜ「玉」(ぎょく)をてっぺんに飾り立てて列強に伍する日本再生計画をたてたのか、その理由を抉りたくなった。

ついでこれは後期国学や水戸学(997夜)を学ばなければならないと感じて宣長(992夜)や会沢正志斎や陽明学(996夜)を読み、また後醍醐(1223夜)や南北朝を渫(さら)ってみなければならないと覚悟して、北畠親房(815夜)や南朝ロマン(1224夜)を追った。しかしそれととも、なぜ日本の歴史が「天皇の歴史」として始まったのか、そこに入り込むしかないだろうという気にもなっていた。

こうしてやっと記紀神話を渉猟するようになり、ぽつぽつと歴代天皇の趨勢を点検するようになったのだが、たちまち万世一系があやしく思えたものである。

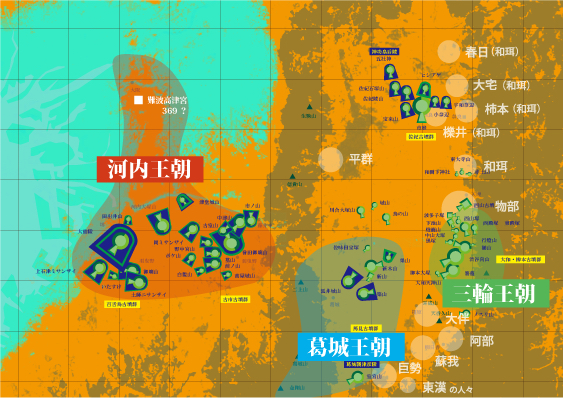

そうなったのは、別の理由もあった。折口を読みはじめたころに、古代史論争をあれこれ興味本位で読んでいたことによる。そのころ学界では水野裕、上田正昭、直木孝次郎、井上光貞、岡田精司らが最前線にいて、「古代王朝交替論」をさかんに議論していた。4世紀に崇神天皇を中心とする「三輪王朝=イリ王朝」が成立し、それが5世紀には応神天皇・仁徳天皇を中心とする「河内王朝=ワケ王朝」に交替していったという議論だ。

そのほか、葛城王朝、播磨王朝、越前王朝といった用語もとびかっていた。こんなにも王朝は交代してきたのか。当時は邪馬台国論争のほうは北九州優位説だったけれど、学界は「王権の行方」に焦点をあてていたようだった。

王朝交替説というのは、あらまし次のようなことをいう。最初の実在天皇に10代の崇神(すじん)天皇がいた。

崇神はミマキイリヒコという諡号(しごう=おくりな)であった。次の11代の垂仁(すいにん)はイクメイリヒコが諡号で、そのほか崇神・垂仁の血脈にはイリヒコあるいはイリヒメなどの名をもつ「イリ系」の人名が20名を数える。そこでこの系譜をイリ王朝と名付けた。

一方、15代の応神天皇の諡号はホムダワケである。17代の履中がイザホワケ、18代の反正(はんぜい)がミツハワケ、23代の顕宗がシハイスワケの諡号をもっていた。そこで応神に始まる「ワケ系」の王朝をワケ王朝と名付けたのだ。

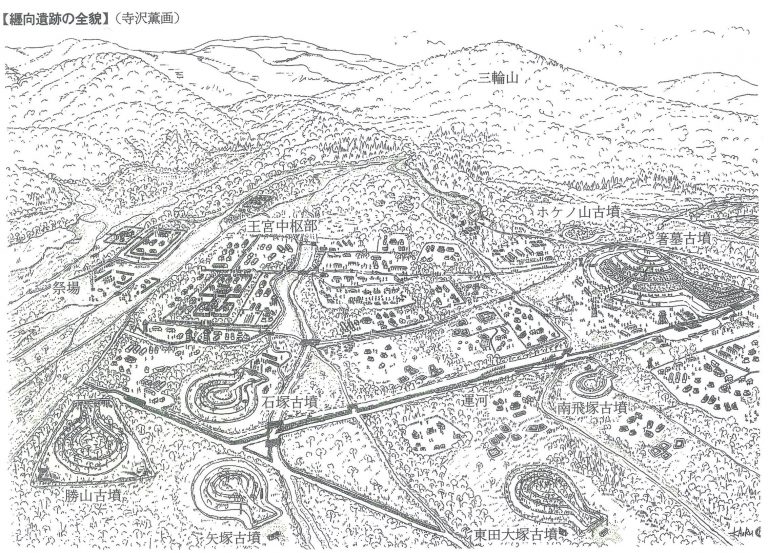

崇神(10)のイリ王朝は奈良の三輪地域を治めていた。いまの三輪山を望む一帯で、そのため三輪王朝とも称ばれた。最近話題の纏向(まきむく)遺跡、箸墓(はしはか)古墳がある。前方後円墳が発祥した地域とも、畿内説では邪馬台国があったとも言われてきた。疫病が大流行したのを機に、崇神はそれまで宮中に祀っていたアマテラス(天照大神)とオオクニタマ(倭大国魂神)を別の地に移したり(これが伊勢神宮のはじまりだとされる)、地方の勢力を帰順させるために四道将軍を各地に派遣したりした。崇神はのちにミマキノスメラミコトとかハツクニシラススメラミコトと尊称された。3世紀後半に実在した大王(おおきみ)だったろう。

応神(15)のワケ王朝は、奈良からは山をこえた河内あるいは難波の地域を根拠にしていたとおぼしい。そこは大阪湾や瀬戸内海につながる海洋ルートの拠点だ。そのため河内ワケ王朝には最初期に倭国に定着した渡来人や帰化人たちの活躍が目立つ。泰氏の祖にあたる弓月君(ゆづきのきみ)、漢籍漢文をもたらした阿直岐(あちき)、王仁(わに)、また東漢氏(やまとのあやうじ)の祖にあたる阿知使主(あちのおみ)などだ。

応神はそうした渡来系の要人とのコラボレーションを通した治世を試みた。4世紀半ばの大王(おおきみ)だったと思われる。その応神を承けて、次の天皇には第4皇子だった仁徳(16)が即位して、難波の高津宮に宮処(みやこ)した。

王朝交替説は、初期ヤマト政権がこのように勢力地図を移しながら発展してきたのだろうという仮説だ。

しかし古代天皇史には三輪イリ王朝から河内ワケ王朝への交替があっただけでなく、その後は顕宗・仁賢の兄弟天皇と武烈天皇による「播磨王朝」も想定されたのだし(岡田英弘の説)、また北陸や近江を拠点とした継体天皇(オオド)の登場によって血統が交替したであろう「越前王朝」があったという見方もあった。さかのぼって崇神イリ王朝以前には、伝説的な「葛城王朝」があり、それが崇神王朝によって滅ぼされたのだという鳥越憲三郎の大胆な説もあった。

1071夜の『天皇誕生』にも案内したことだが、水野祐は古王朝(先王朝・祟神王朝)、中王朝(仁徳・後仁徳王朝)、新王朝(継体以降の王朝)というふうに整理して、時ならぬ話題をまいた。三王朝交替説という。

いまこうした仮説は学界で肯んじられているわけではないのだが、このような議論がさかんだったのは、天皇を万世一系とみなす戦前の皇国史観に対する歴史学界の反発があったからだった。

天皇の歴史は皇国史観でも綴れないし、反皇国史観でも綴れない。そのスタートは半分近くが記紀神話(日本神話)の記述の中にある。その神話には皇国史観も反皇国史観もなく、仮想のキャラクターさえまじっていた。レヴィ=ストロース(317夜)は、神話の本質はブリコラージュの渦中(つまり編集プロセス)にあると言ったが、これは言うまでもない。

またその歴史は王権を血で洗った骨肉の争いで説明しきれるものでもなく、側近たちの歴史でも語れない。側近も変化したし、側近がたえず陰謀をはたらいてきたわけでもない。

天皇が統治力を掌握した時期もあるが(宇多、醍醐、後醍醐など)、戦国・徳川時代の天皇大半がそうであったように無力だったことも少なくない。後水尾天皇は御所の外を歩いたことがないと言われた(1046夜『後水尾天皇』参照)。しかし「治天の君」と畏怖された院政のような例もあるし(白河法皇など)、南北朝のように長らく北朝と南朝が対立していたこともあった。天皇史はけっこう入り組んでいる。そもそも天皇があっての朝廷で、朝廷あっての公家(貴族)だった。

その入り組み方は、天皇の周辺に歴史のファクターが殺到しているからということもあるが、天皇が「無答」であることにももとづいている。天皇がそうしたくて無答になったのではなく、武家政治と近代政治制度が巧みにそのように仕向けていった。そのため、天皇の歴史を天皇自身の言動で語るのが難しく(いまなお、だ)、それを浮き彫りにしようとすると、まことに複雑にならざるをえなかった。公家の研究など、かなり未着手のままである。

しかし日本人は、このめんどうな複雑さにある程度はつきあったほうがいい。欧米の学校で地中海を原郷としたギリシア・ローマ神話を徹底して学んでいることにくらべて、わが国における神々のルーツや王朝王権史に関する学習はあまりに寒々しいものになりすぎた。戦時中の国体教育に対する反発が、まるで180度ひっくりかえってしまったのだ。

他方、最近は象徴天皇制の性格、男系の皇統の是非、女帝登場の可能性、政教分離問題などが話題になっているが、これらのことを腰を引くことなく本格的に議論するにも、かなりの視点や視座や歴史観が動員されなければならないと思われる。いずれもナショナリズムや日本主義のための学習とはかぎらない。プーチンのウクライナ侵攻の意図を見るには、そこにひそむスラブ民族の変転まるごとを相手にしなければならない。歴史の把握とはそういうものなのだ。

では、どんなふうにつきあうか。今日、そうした天皇をめぐる議論を深めようとするなら、まずは次のような問題を整理しなければならない。

①いったい古代天皇はどのように出現したのか。豪族・貴族との関係、東アジアとの関係はどういうものだったのか。

②どうして大王(おおきみ)あるいは天皇は、日本(倭国・ヤマト)を統治あるいは君臨できたのか。朝廷、内裏、禁中とは何か。

③なぜ天皇の系譜は今日まで継続できたのか。天皇家が司る祭祀とは何なのか。三種の神器とは何か。

④天皇は君主か、元首か、象徴か。無答責な立場が保証されているのはどうしてか。皇族とは何か。

⑤天皇の歴史についてわかっていないことは何か。たとえば神武天皇の想定、天孫降臨説、天皇の呼称、大嘗祭、伊勢神宮との関係、摂関政治、院政のしくみ、幕府との関係、南北朝の対立、尊王攘夷思想、近代天皇制のしくみ、統帥権の問題、仏教との関係、国家神道、象徴天皇の規定、宮内庁の役割など。

とりあえずはこの5つだ。いずれも容易には答えにくいことばかりだろうけれど、このくらいノドに骨が突き刺さったままの問題につきあってみなければ(ときに、ノドからちょっとは血が出るだろうけれど)、日本のことなど語れないと思うべきなのである。

とはいえこれらのことを検討し、整理し、議論するには、当初の「天皇の出現」についてのあらかたの知識が必要になる。大王が天皇となり、その一族の系譜が語られるようになった「当初のいきさつ」についての知識がそこそこ必要だ。

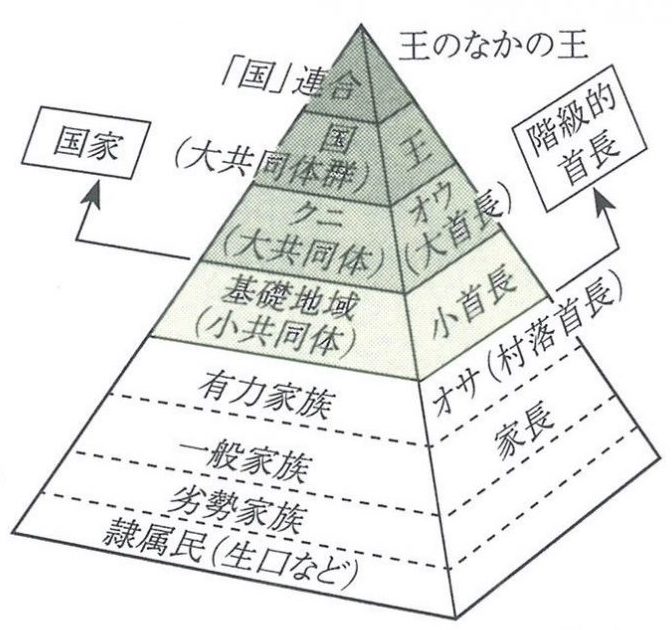

天皇が日本に君臨することになったのは、おそらくはそれまでの倭国の地域豪族のリーダー(首長)の林立や競争があらかた終了して、ある一族かその連合体かが倭国の国土を統一したからである。

それがヤマト政権であり、日本の王朝であり、天皇の朝廷というものだ。統一政権であるヤマト朝廷が天皇の権威とレガシーを出現させたのだ。むろん縄文や弥生のころではない。卑弥呼の時代ですらもない。卑弥呼前後の倭国の状況は「分かれて百余国」だった。国名もなかった。中国の史書にならって「倭」と呼ぶしかなかった。

その「倭」がいつしか統一されて「大和」あるいは「日本」になった。わかっている史実では、「日本」が確立したのは聖徳太子時代をへて中大兄皇子の天智の近江遷都を了え、白村江の海戦で唐と新羅の連合軍に完敗してから、壬申の乱をへた大海人皇子(おおあまのおうじ)が天武天皇になってからのことである。「日本」は中国と朝鮮半島との政治関係を断ってから(いや、断たたされてから)、ようやく自立したのである。

けれども、それ以前からそうなっていくにあたっての試行錯誤がいろいろ準備されていたはずである。それに倭国は、初めは自立しようとはしていなかったはずなのだ。中国に冊封(さくほう)されていればいいと思っていた。それがしだいに変化した。そう想定できる。ただし想定はできるのだが、このことを証明する考古学史料や歴史記述がはなはだ不十分なので、決定的なことは詰め切れないままになってきた。

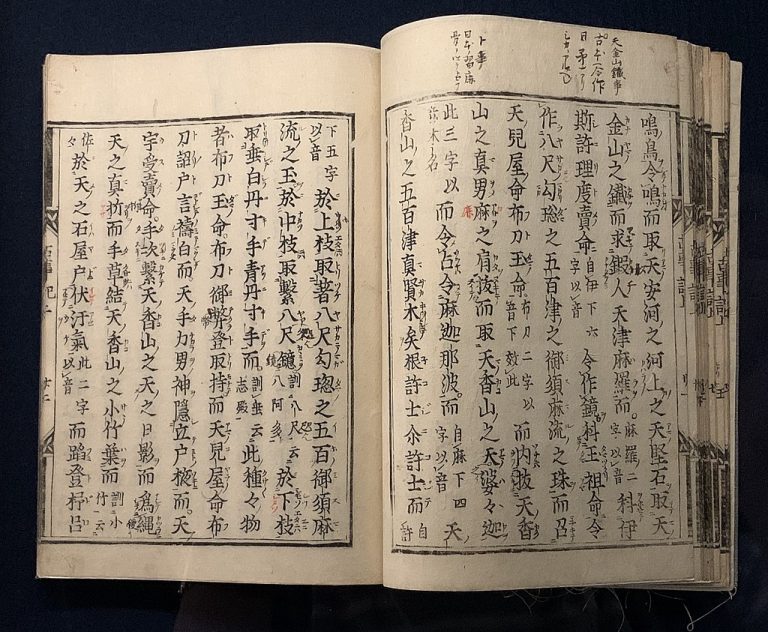

中国の史書である『三国志』魏志倭人伝、『後漢書』倭伝、およびずっとのちの7世紀の日本で成立した『古事記』『日本書紀』が記述としてのこるけれど、これらは歴史的事実についての解釈や場所や人物の比定が困難ななところもあるし、鵜呑みにできないところがたくさんある。

とくに記紀(古事記と日本書紀)は神武天皇から神武・綏靖・安寧…というふうに天皇史を始めているのだが、神武から8~9代までの天皇は実在していたふしがない。痕跡がない。そのため初代の神武を除いて「欠史八代」(架空の8人の天皇)といわれている。

天皇の尊称だったと思われる「ハツクニシラススメラミコト」という称号が神武と崇神の二人の天皇にあてはめられていることも、にわかには解せない。漢字では神武は「始馭天下之天皇」と、崇神は「御肇国天皇」と綴る。「天皇」をスメラミコトと発音したのだが、二人は何かが違う。

おそらくは崇神天皇だけがハツクニシラススメラミコトだったのであろう。そうだとすると、神武天皇は仮想された天皇のオリジネーションの象徴として、のちのち導入された「暫定初代」だったのではないかということになる。

とりあえずあげたこの程度の問題も、残念ながら結論は出ていない。天皇をめぐる議論はタブーではないにしても、いっかな埒があかないままなのだ。なぜ埒があかないのか。その理由こそほんとうは追及されるべきなのだが、その解読計画もまだ立っていないままにある。とくに天皇陵の発掘研究、朝鮮半島との関係(天孫降臨説の研究)、日本海・東シナ海周辺およびポリネシア神話との関係の研究などが遅れている。

本書は「天皇の歴史」全10巻の第1巻目にあたる。2010年(平成22年)から刊行が始まった。

この全集はすべての巻が最前線の史料と学説をカバーしているわけではなく、また必ずしも説得力や仮説に富んでいるわけでもないのだが、いまのところ最も信頼に足る「天皇全史」を“解説”したシリーズになっていると思える。多くのシリーズが分担執筆方式になっているのに対して、一人で1巻を書いているのも読ませた。ぼくの一読感では、05巻『天皇と中世の武家』、06巻『江戸時代の天皇』、09巻『天皇と宗教』、10巻『天皇と芸能』が印象深かった。

天皇を理解するには、これら摂関政治との関係、中世や近世の天皇、とりわけ後醍醐に始まる南北朝の争乱、天皇が芸能文化に及ぼしてきた影響、立憲君主としての近代天皇、国体の問題、今日の象徴天皇制の意味などをなべて(かつ連続的に)知る必要があるけれど、こうしたことが見えてくるためにも、そもそもの「始まりの天皇史」の動向がわからないかぎりは何も通観できない。本書第1巻の議論がどうしても必要なのだ。そこで今夜は『神話から歴史へ』を天皇古代史アイドリングのための千夜千冊とした。

著者の大津透は東大国史の出身で、東アジアの律令制の研究から天皇制研究に入り、『古代の天皇制』『日本古代史を学ぶ』(岩波書店)、『王権を考える』(山川出版社)、『律令国家と隋唐文明』(岩波新書)などを著した。

天皇史をめぐっては、本シリーズ以前にもこれまでかなりの研究書や類書が刊行されてきた。古代天皇をめぐったものだけでも、津田左右吉『日本上代史の研究』(岩波書店)、直木孝次郎『日本古代の氏族と天皇』(塙書房)、石母田正『日本の古代国家』『日本古代国家論』(岩波書店)をはじめ、井上光貞『日本古代国家の研究』(岩波書店)『日本古代の王権と祭祀』(東京大学出版会)、岡田精司『古代祭祀の史的研究』(塙書房)、西嶋定生『倭国の出現』(東京大学出版会)、小林敏男『古代天皇制の基礎的研究』(校倉書房)、吉村武彦『古代天皇の誕生』(角川書店)、岡田英弘『倭国』(中公新書)などなど、読めばついついその気にさせられる名著がいくつも上梓されてきた。日本神話論や考古学の立場からの成果も多い。津田、井上、西嶋は必読だ。

学界の通説を覆すものも少なくない。古田武彦の九州王朝説や原田大六の邪馬台国伊都国説などがその代表だろうが、そのほか通説や定説の欠陥に迫るものも数多く、古代天皇まわりはまばゆいほどの百花繚乱なのである。それらを読んでみると、ここには日本発祥をめぐる「鍵と鍵穴」を多層のパンドラの匣めいたものに返したくなるような、そんな気にさせるいくつもの魔法が待ちかまえているように思われてくる。

それでは本書に沿いつつ、いくつかのメルクマールを手短かに列挙していくことにする。

代々の古代天皇にまつわる出来事として概略だけでも紹介しておきたいこと、神話記述として謎に満ちているので興味津々にならざるをえないこと、日本解読のヒントのために書いておきたいことはいくらもあるけれど、それでは大量の中身を扱うことになる。千夜千冊ではそうはいかないので摘ままざるをえない。文脈をととのえるため、少し私見もまじえることにした。1091夜と多少ダブるところがある。

最初に話題にしなければならないのは、さきほども述べたように、実在の天皇ハツクニシラススメラミコトとして確定できるのは第10代の崇神天皇(ミマキイリヒコ)だろうものの、その在位を記紀その他の記述と照らしあわせて西暦250年代あたりだと仮定すると、その崇神がどのような背景をもって倭王=天皇として登場したのか、そのことを古代史として組み立てるのがなかなか難儀であるということだ。

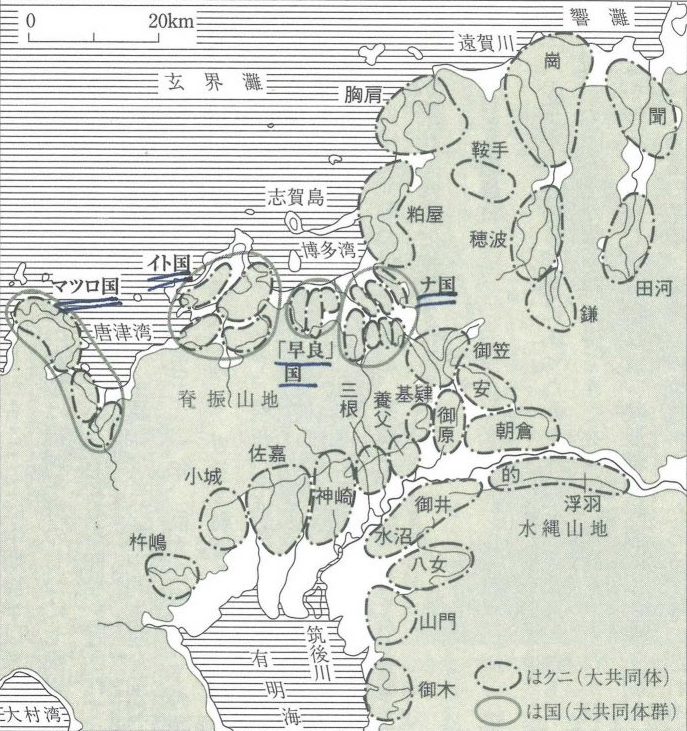

わかりやすいだろうから古代史を素描しながら順に俎上に挙げていくことにするが、『漢書』地理誌によると紀元前1世紀ころの倭国は「楽浪の海中に倭人あり」「分かれて百余国」という状態で、小国が分立していた。その中のどこかから「倭」のリーダーが登場したのだと想定できる。大王(おおきみ)とよばれていた。そしてそのリーダーたちのどこかから、のちの天皇家に当たる統一リーダーが出てきたのであろう。

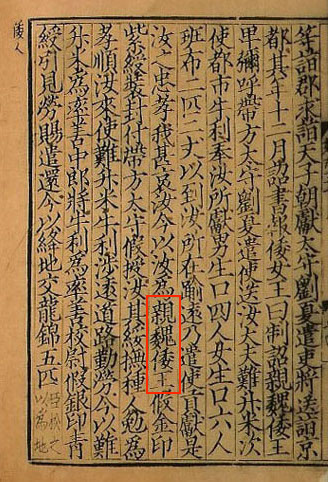

こうしてルーツ探しが始まるのだが、仮託された地域局限的な候補はべつにして、歴史学上ではめぼしいリーダー候補が少なくとも3人いた。57年に後漢の光武帝から金印(漢委奴国王」をもらった奴国王、107年に後漢の安帝に生口160人を貢いだ奴国の師升(すいしょう)、そして240年に魏から「親魏倭王」の称号をもらった邪馬台国の卑弥呼、この3人だ。

このうち印綬の金印を賜われた奴国王の名はいまだにわからず、師升という奴国王についてもよくわかっていない。だいたい奴国(なこく・なのくに)が詳らかにならない。北九州の儺県(なのあがた)あたりにあったろうと推定されている小国だが、規模も実態もわからない。

はっきりわかるのは、中国の歴史書『後漢書』東夷伝や『三国志』魏志倭人伝に、2世紀末か3世紀初頭の魏の桓帝・霊帝の時代(146~189年)に「倭国で大乱」がおこって、しばらくして「女王が都するところ」となり、「鬼道によく事(つか)えた」卑弥呼なる者が登場して小国を連合させ、邪馬台国を束ねたとあることだけである。

そうであるなら、崇神以前の「倭」の統一リーダーがいたとしたら、それは卑弥呼か、その後継者だろうということになる。後継者には台与(壱与)や何人かの男王がいたと倭人伝には記されているけれど、しかし、そのあとの「卑弥呼から崇神へ」という流れに太い線を引くことがうまく組み立たない。

乱れた倭国を最初に治めたのがシャーマニックな女王だったということは、いくつもの想像を喚起させる。日本建国の母型にシャーマニズムがあっただろうこと、そこには女系のマトリズム(母性主義)が先行していだろうこと、それらが「鬼道」とよばれるような呪術や巫術に富んでいただろうこと、それがだんだん男系のリーダーたちによるパトリズム(父性主義)の力に移行したのだろうこと、しかしそれらはまだまだ比較的ちっぽけな集団の力だったろうこと、などなどが予想できる。

けれどもこんな予想だけでは何も見えてはこない。第1には、縄文社会や弥生農耕社会との関係がつながらない。たとえば吉野ヶ里遺跡はあきらかに縄文後期〜弥生期の「ムラ」を形成していたはずだが、この環濠集落はどうしてその後の「クニ」にはならなかったのか、その説明ができない。第2には、奴国や邪馬台国といった小国はどんな民族学的な集団(クラン)だったのか、どんな生産力をもっていたのか、兵力はあったのか、交易の相手はどこだったのか、このあたりのことがわからない。結局、卑弥呼に関する史料がほとんどないままであること、邪馬台国がどこにあったのかが確定できていないこと、この二つの「陥没」に阻まれて、この話はこれ以上なかなか展開ができなくなった。

そこで視点を変えて、この「陥没」をいろいろ補うことになる。まずは3世紀の時代情勢だ。

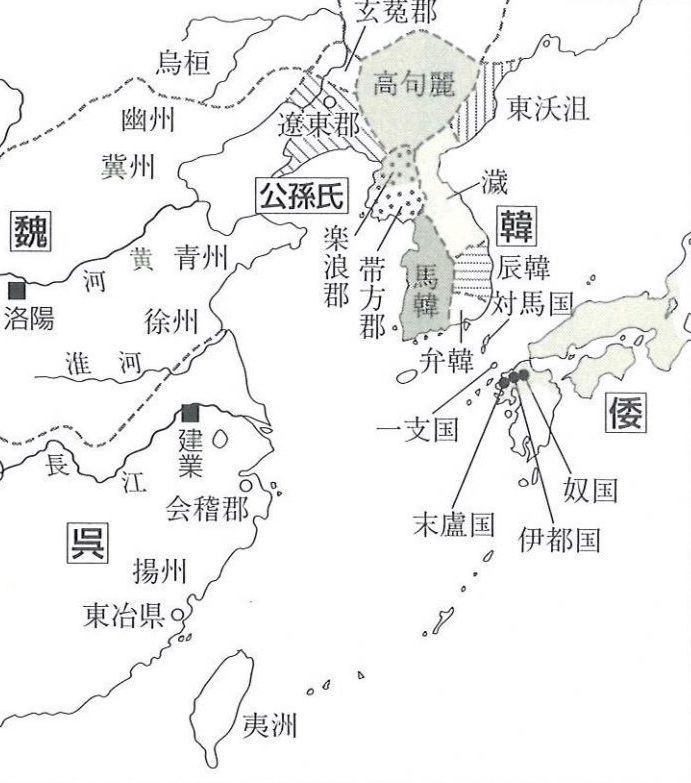

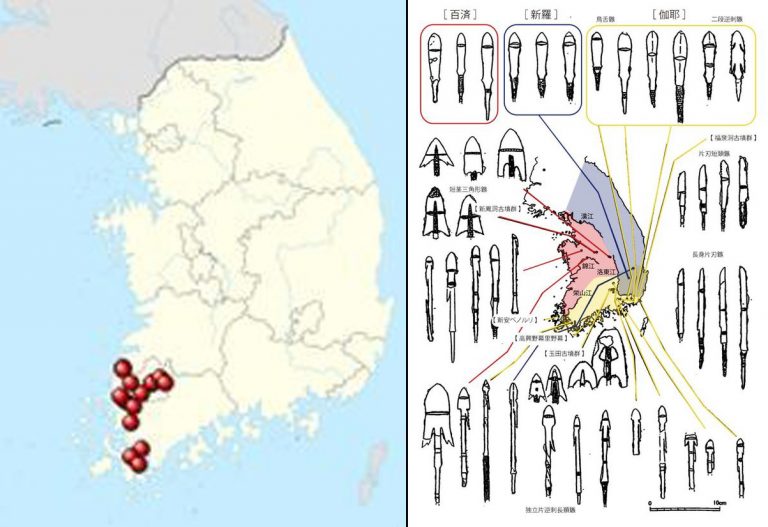

この時期、北九州には奴国や邪馬台国とともに対馬(つしま)、末廬(まつら)、伊都(いと)、奴(な)、狗奴(くな)などの小国が分立していて、朝鮮半島南端には馬韓、辰韓、弁韓などの小国が群立していた(1491夜『古代の日本と加耶』を参照してほしい)。

つまり、対馬海峡をはさんで半島と北九州は一蓮托生の諸国が入り乱れて競っていた情勢で、この中から一つの国が抜きん出て支配力をもつとは、その後の百済・新羅・日本(倭国)の並立状態からみても、ちょっと考えにくいのである。倭は倭であって、倭ではなかったのだ。

そこへもってきて、この時期の中国の政治情勢がかなり変遷していた。前漢、新、後漢、三国(魏・呉・蜀)・西晋(南北朝)というふうにめまぐるしく変遷した。この中国政治圏の変化と波及がトコロテン式に倭国にもたらしたものがすこぶる大きい。

最初は、武帝の興した前漢(長安)が朝鮮半島に進出して衛氏朝鮮を滅ぼすと、楽浪郡など4郡を置いたというのが、われわれの建国にまつわる出来事の発端の発端である。もっと大きなスコープで眺望する見方については、1011夜の岡田英弘『日本史の誕生』で辿っておいた。

天皇の歴史をここまで広げて語るのは、ときにアジア主義との誹りを免れないためか、岡田などを除いてあまり試みられていないけれど、朝鮮半島に漢人社会の出張所ともいうべき楽浪郡型の出先機関が出現したということは、できたてほやほやの倭国が最初から「中国の範疇」に入っていたということなのである。古代東アジアにおいては中国こそが(中国だけが)巨大なグローバルスタンダードの発源なのである。

漢はどういう帝国だったのか。武帝がピョートル大帝で、プーチンだった。漢の武帝は領土拡大に全力を傾注した。懸案の匈奴と戦い、シルクロード交易路を動かして烏孫(キルギス)・大宛(フェルガナ)などの西域諸国と結び、南越(ベトナム)や朝鮮半島に侵攻して、初めて「中華帝国」という広大な権益圏を確立した。その力が半島から倭国に及んできたのである。

楽浪郡は紀元前108年に今の平壌あたりに設置され、やがて周辺25県、口数40万を支配した。これで半島の中に漢人社会(ザ・チャイニーズ)が広まっていった。

そこでいったん前漢が滅亡して、紀元が替わる8年に王莽が新を建国し、ついで光武帝がその新を滅ぼして洛陽を都とした後漢を再興した。36年である。倭国(奴国)はこの光武帝から金印「漢委奴国王印」を下賜された。

その後漢は内政の充実をはかったが、2世紀の霊帝の時期に王権抗争が激しくなり、その渦中で遼東の大守であった公孫度(こうそんたく)が山東半島に勢力をのばし、その勢いのまま朝鮮半島に転じていった。とくに子の公孫康は楽浪郡の南に帯方郡を新設して、3世紀はじめには広域にわたる活動を開始した。『魏志』韓伝には「これよりのち倭・韓はついに帯方郡に属す」とある。

倭国は公孫氏の帯方郡とともに、中国勢力地図の中に入ったのだ。この時期、すでに卑弥呼が倭国共立のリーダーとして公孫氏に認められていたと思われる。ちなみに公孫氏はその後は「燕氏」を名のった。

その後漢が黄巾の乱や太平道や五斗米道などによって崩れて(220年解体)、いわゆる三国時代が鼎立した。魏・呉・蜀である。はじめは蜀が力をもったが、諸葛孔明が五丈原の陣中で病没してからは、遼東の公孫氏が呉と親交して魏に対抗するようになったため、魏は238年に遼東を攻めて公孫氏を滅ぼし、楽浪・帯方郡を接収した。卑弥呼はその魏から「親魏倭王」の称号をもらったのである。239年に卑弥呼が大夫難升米を帯方郡に派遣して朝見を願い、洛陽に入って「親魏倭王」を下賜された。倭国は魏によって冊封されたわけである。

これでなんとか話がつながっていく。247年、卑弥呼はふたたび帯方郡に使いを送り、かねて敵対していた狗奴(くな)国と戦いに入ったことを報告すると、魏の皇帝スタッフは難升米に檄をとばして支援を約束するのだが、その途中で卑弥呼が死に、宗女であった13歳の台与が立ったというふうになる。宗女とは同族の子女のことをいう。

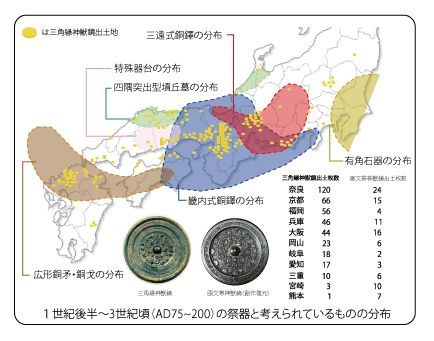

東アジアの情勢と倭国建国の動向のあいだには密接なファクターがあるが、卑弥呼の時代からヤマト政権確立までの時代を歴史的につなぐ有力な傍証となりうるものに、銅鏡や古墳や埋蔵品などの考古学史料がある。

よく知られているのは、魏の皇帝から下賜された「銅鏡百枚」が三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)だったろうというエビデンスだ。これは神像と獣形を組み合わせた文様で、古墳から400面近くが出土した。陳氏・張氏・王氏などの中国名の製作者名が刻まれていて、なかには景初三年(239)、正始元年(240)という魏の年号が明示されているものもあった。

似たものに三角縁神獣鏡とモデルが同じの同笵鏡(どうはんきょう)があって、こちらは九州から千葉・群馬に及んで出土した。とくに大和の黒塚古墳には7組15面の同笵鏡がごっそり埋まっていた。黒塚古墳は大和東南部のホケノ山古墳や箸墓古墳があるところで、たぶん初期ヤマト政権の中枢が依拠したと考えられる。銅鏡は部族や集団の力のシンボルであリ、レガリア(威信財)だった。もう少し平たくいえばブランドだった。卑弥呼も公孫氏から入手した画文帯神獣鏡を周囲に分配して、その勢力を誇った。

こうしたシンボルやレガリアやブランドをまるごと内包するものとして、古墳がある。古墳は「お墓の化けもの」なので、埋葬者が豪族や大王になると、死のシンボルではなく「永続するシンボル」と変じた。なかでも権威を誇ったであろう巨大墳丘墓が大王たちの力を誇示するかのように威容を見せる。

古墳については、歴史時代用語としての「古墳時代」が弥生時代に続くものになっているが、実歳の古墳を一様に語るのはムリがある。外見上からも円墳・方墳・長方形墳・六角墳(天武・持統陵)をはじめ、双方中円墳、上円下方墳、双方中方墳、帆立貝方古墳(乙女山)などがあり、それらを凌駕して例の前方後円墳(作山、ウワナベ、誉田山、箸墓、大仙=仁徳陵)、前方後方墳、双円墳(金山)、双方墳(二子塚)など、かなり多様な構造で形成された。

なかで纏向(まきむく)に出現した前方後円墳の語るところが気になる。ところがこの古墳の中身がまたまたよくわからない。本気の調査もされないし、検証もしにくい。理由は天皇家という「家」の所有地(私墓)とみなされているからだ。そのためここに、邪馬台国の場所の特定や「卑弥呼の墓はどこか」という問題があいまいなままにほっておかれることになった。歴史の隙間が埋まらない。古墳が古墳時代の社会の解明の行方に立ちはだかるのである。

それでもじりじりと歴史の実像は証されそうになってきた。とくにモモソヒメ(百襲姫)の墳墓という伝承をもつ「箸墓」(はしはか)が卑弥呼の墓ではないかと予想されてからは、九州説・畿内説で真っ二つに割れてきた邪馬台国論争が畿内説にぐらりと傾いた。それとともに崇神天皇の拠点としての纏向が脚光を浴びることになったのである。

日本書紀の崇神紀にモモソヒメの伝承が記されている。崇神10年9月、大物主神(おおものぬしのかみ)の妻になった倭迹迹日百襲姫(ヤマトトビモモソヒメ)が夫の姿を見たいと願ったところ、その姿が蛇体(小さな蛇)であることに驚いたため、大物主がこれを恥じて御諸山(三輪山)に還ってしまった。悲しんだモモソヒメは箸で陰部を突いて亡くなったという伝承だ。

有名な三輪山伝承だが、書紀は「この墓は日(ひる)は人作り、夜は神作る」と解説する。ただし、この手の奇怪な伝承は「蛇婿入り話」といって、民族学的な異類婚姻譚として世界中に広がっているものなので、そのどのヴァージョンが三輪山伝承になったのか、その研究が進まないとこの話の意図は読みきれない。

もっともモモソヒメの伝承はそれだけではなかった。崇神7年2月の記には、崇神天皇が災害や疫病があまりに頻繁におこるので、「災いを致すところの由を極める」べく占いをおこなったところ、モモソヒメに神懸かりして大物主があらわれ、「天皇、なんぞ国の治らざることを憂ふる。もし能く我を敬ひ祭らば、必ず当に自平ぎなむ」と宣告したので、さっそく大田田根子(おおたたねこ)に大物主を大神(おおみわのかみ)として三輪山に祀らせたという記述がある。

これらのことから、さまざまな推理がとびだした。いろいろの仮説があるのだが、乱暴にまとめると、モモソヒメの性格がシャーマン的であることから卑弥呼に比定できるのではないか、モモソヒメは第7代孝霊天皇の娘であるから、卑弥呼は実は天皇家の娘で、その卑弥呼の「男弟」が10代の崇神天皇だったのではないか、崇神が三輪山西麓の瑞牆宮(みずがきのみや)に都を移したのは、大物主の協力(三輪の一族の協力)を得たのではなかったかという推理になる。

話は鮮やかすぎるほど一挙的なのだが、しかしこうなると、今度は卑弥呼と崇神が直結しすぎて、どうもその他の伝承や事歴や外交事情と合わないところが出てくる。

崇神については、モモソヒメの伝承のほかにも、記紀に次のようなことが綴られている。

(1)即位5年目、疫病が大流行して民々の半分近くが犠牲になったので(百姓流離、或有背叛)、占いその他をしたところ、アマテラス(天照大神)とオオクニタマ(倭大国魂神)を宮中に同居させているのがまずいというお告げを得たので、どこか外に祀ることにした。アマテラスについてはトヨスキイリヒメ(豊鋤入姫)に託し、笠縫邑に祀ることになり、オオクニタマについてはヌナキイリヒメ(淳名城入姫)に託したが、特定の社(やしろ=屋代)を決めることができなかった。

ちなみにアマテラスは崇神の次の垂仁天皇のとき、皇女のヤマトヒメ(倭姫命)に託され、ヤマトヒメが天照大神の御杖代(みつえしろ)として伊賀・近江・美濃・尾張などをたずねて、最後に伊勢に移された。これが伊勢神宮の起源になる。

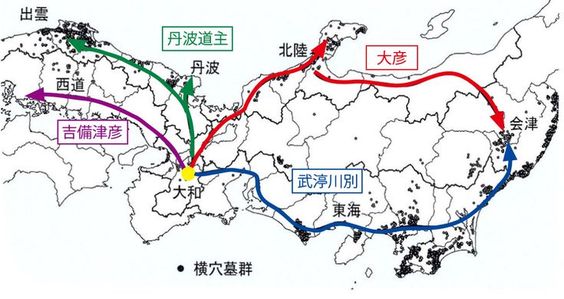

(2)即位10年、各地を教化すべく「四道将軍」を派遣した。北陸道には大彦命(おおひこ)を、東海道には武渟川別(たけぬなかわわけ)を、西海道には吉備津彦(きびつひこ)を、丹波道(山陰道)には丹波道主命をあて、全国制覇の足がかりとしたのである。途中、大彦命が武埴安彦(たけはにやすひこ)の謀反計画に遭遇したため、これを討った。

なかで吉備津彦は吉備の国に深くかかわっているとおぼしく、そこから幻の吉備王朝が浮上する。

(3)即位12年、戸口を調査して初めて課役を施した。この事業が称えられてハツクニシラススメラミコト(御肇国天皇)の尊称を得た。すでに述べたように、ハツクニシラススメラミコトの尊称は初代神武天皇の尊称でもあったと記紀はしるしているのだが、この「時代をまたいだダブルスタンダード」はあきらかに崇神紀の業績が神武に仮託されたのであったと思われる。

これらのことから、崇神の時代に神人同居が区別されて、神々はそれぞれの神域に鎮座することになったということ、それとともにプレ「ヤマト政権」の確立のために四方の街道が管理されるようになったこと、あるいはプレ政権は各地の豪族と組むようになったこと(たとえば吉備勢力)、こうしたことを発揚するため、三輪の大物主の一族の力を借りて纏向に拠点を築いただろうこと、ざっとはこういうことが憶測できる。

憶測はできるのだが、これをもってしても卑弥呼から崇神を結ぶ線はいっこうに太くはならないし、このあとの天皇の系譜を説明するモデルにもならない。

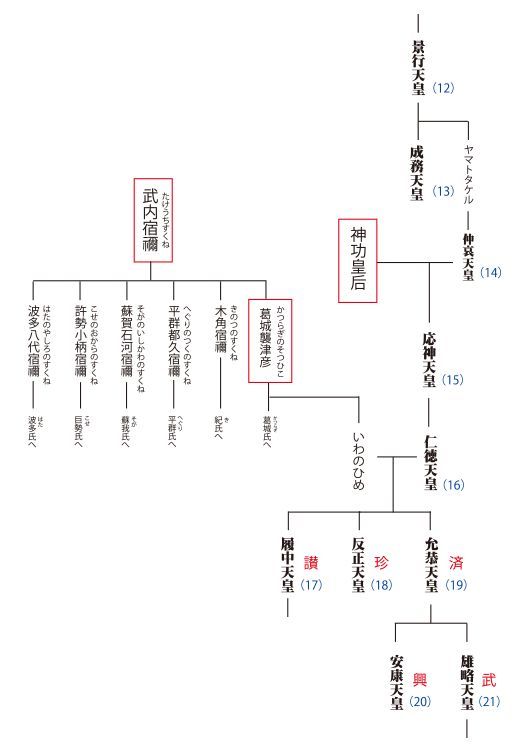

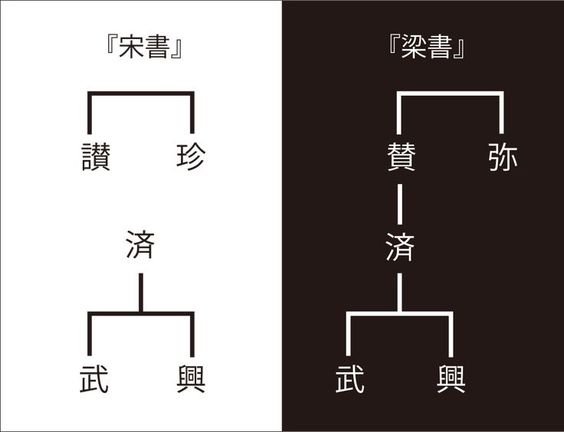

崇神のあと天皇史は、11垂仁、12景行、13成務、14仲哀、15応神、16仁徳と続き、そこから17履中(讃)、18反正(珍)、19允恭(済)、20安康(興)、21雄略(武)という「倭の五王」の時代になっていく。学校の教科書では「倭の五王」がよく知られていよう。

ところが、この応神・仁徳紀にいたる流れと、「倭の五王」の流れとが崇神の業績の同列同系の後継者たちであるというふうには解釈しにくいのである。そこには断絶もしくは「主語の変更」もしくは「主役の変更」があっただろうからである。

そのため、崇神を三輪王朝とみなし、応神・仁徳を河内王朝とみなして王朝の基体が交替したという説が出てきたのであった。イリ王朝からワケ王朝への交替だ。しかし血統や名告りや本拠地が変わったというだけなら、古代中国やヨーロッパの王朝交替ではしょっちゅうあったことで、とくに強調するには当たらない。それなりの政体や組織感や施策にも特段の変化があったとおぼしい。

応神・仁徳朝はどんな特色をもっていたのか。記紀はそこには忠臣や渡来人(帰化人)の関与があったことを強く暗示する。武内宿禰(たけのうちすくね)や葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)や神功皇后(じんぐうこうごう)という、のちのちまで古代天皇史のドラマを飾る希代の伝説的な人物が、けっこう重要な役柄で関与していたというのだ。

この3人、実在性や事跡についてはいささか疑わしいところが多々あるのだが、古代天皇にまつわる光と影を語るうえでは欠かせない。一、二、解説しておく。

日本書紀によると、武内宿禰の活躍はまさに忠臣としてめざましい。

景行天皇25年に北陸・東北を視察して蝦夷(えみし)を討つことを進言し、成務天皇3年に「大臣」(おおおみ)とみなされ、仲哀天皇の死去の際には神功皇后とともにその喪を秘して宮中の警護と引き締めに当たった。

仲哀の死後は摂政となった神功皇后を補って、福岡那珂川の開削、麛坂皇子・忍熊皇子兄弟の謀反の制圧、新羅・百済との外交交渉などに与(くみ)して、助勢をまっとうした。

宿禰は応神朝では高麗・百済・任那・新羅からの来朝者の管轄に与(あず)かって、いわゆる帰化人のまとめ役を率先した。古事記では葛城、巨勢(こせ)、蘇我、平群(へぐり)、紀氏ら、実に27氏の祖であると示されている。おそらく日本の大臣(おとど=公卿)像のプロトタイプが宿禰にフィクショナルに託されたのであろうが、このあとの天皇史が蘇我氏のリーダーシップで動いていったことを考えると、半ばフィクショナルとはいえむげに看過できないものがある。

ちなみに明治の日本銀行巻にはエドアルト・キヨソネによる武内宿禰の肖像が5種類の紙幣となり、明治天皇にかしずく忠臣像が訴求されたものだった。

古事記によると、その武内宿禰の子(第八子)が葛城襲津彦である。4世紀末ごろの応神朝で外交を担当し、百済や新羅との交渉に当たった。神功皇后の新羅征討にかかわり、『百済記』には沙至比詭(さちひこ)と記される。娘の磐之媛(いわのひめ)は仁徳天皇の皇后となった。

本書では、応神朝に弓月君(秦氏の祖)などの帰化人が天皇政権の近くに定着したのは、襲津彦が朝鮮半島から有能な韓人をリクルートしてきた功績だったろうことを特筆している。応神朝は百済から阿直伎(あちき)や王仁(わに)がやってきて、日本の文首(ふみのおびと)となり、帰化技術や帰化文化による社会の基礎をきずいていった。半島南端は古代倭国にとってのシリコンバレーだったのである。

神功皇后についても一言加えておくが、この女帝の実在性についてはずいぶん疑われてきた。とくに「熊襲征伐」と「三韓征伐」があやしいとされてきたのだが、とはいえ神功皇后の勇猛な活躍に仮託されたさまざまな事跡を見ると、すべてをフィクションとして片付けるのは、多くの古代史の「陥没」が浮上させられないことになって、さてさてどうかと思わせる。

かつて直木孝次郎は斉明天皇と持統天皇がモデルにされたのではないかと推理した。

もともとの名はオキナガタラシヒメ(記=息長帯姫、紀=気長足姫)である。成務天皇40年に生まれて、仲哀天皇8年に皇后に立てられ、仲哀が亡くなってからは摂政となった。

九州で謀反じみた活動をする熊襲を撃ち、半島での新羅の勢力が増してきたことに対抗して葛城襲津彦らとともに戦いを挑み、高麗・百済も服属させた(三韓征伐と新羅再征)。朝鮮半島の戦闘にはホムダワケ(のちの応神天皇)を身籠もりながらだったというので、「聖母」(しょうも)と称えられた。このため神功皇后の子の応神は「胎中天皇」と称された。

神功の出自ははっきりしないのだが、住吉大社の三神のうちの一柱として祀られていることなどから、おそらく海民系の背景をもっていたとも考えられる。オキナガという名も「息が長い海民たち」を思わせる。また応神とともに八幡社の三神としても祀られていて、こちらは武神の象徴にもなってきた。詳しいことを書けなかったけれど、「海の民」と古代天皇家の関係にはかなり重要ないきさつが秘められていると、ぼくは思っている。

こうして神功皇后を挟んで応神朝が誕生し、続いてオオサザキの和名をもつ仁徳天皇が立った。仁徳は武内宿禰の孫娘イワノヒメを皇后に迎えて、難波の高津宮を拠点にすると、河内平野の水害対策などを施し、のちに「聖帝」と褒められた。

しかしここから古代天皇史は新たなステージに突入していったのである。それが5世紀の全般を覆う「倭の五王」時代である。中国は六朝時代(南北朝)になっていて、倭国は西晋、宋、南斉、梁などから安東将軍や倭王や征東大将軍などの称号を戴き、新羅・任那・加羅・秦漢などの統治権を公認されるのだが、なぜ倭王たちが南北朝期の中国のリーダーたちに「太鼓判」をもらいたがったのか、その真意と歴史的経緯はいまひとつはっきりしない。だからというわけではないのだが、これらについては今夜は省略する。いつか別の千夜千冊にしてみたい。

なお本書では雄略天皇(ワカタケル、武)についても詳しく、とくに「氏」(うじ)の確立との関係が強調されているのだが、このことについても別の機会に採り上げたい。黒岩重吾の『ワカタケル大王』(文春文庫)がおもしろかった。黒岩には『鬼道の女王 卑弥呼』(文集文庫)、壬申の乱を描いた『天の川の太陽』(中公文庫)などもある。

さて、このへんで一挙に神話時間の針を戻して、そもそもなぜ初代天皇としての神武天皇が想定されているのかということについて、手短かにふれておきたい。記紀神話は神武即位のいきさつを次のように語っている。

高天が原のアマテラスの系譜が孫のニニギノミコト(瓊瓊杵尊)に継承されたところで、地上の「葦原の中つ国」(豊葦原の瑞穂の国、つまり日本)を治めるために天孫降臨が試みられた。「天孫」とはニニギのことを、「降臨」は高天が原から地上に降り立つことをいう。ニニギはアマテラス由来の天壌無窮の神勅と三種の神器を携え、五伴緒(いつのとものお)たちを従えると、案内役にサルタヒコ(猿田彦)を立てて降臨した。なぜここにサルタヒコという道祖神めいたキャラが登場するのかということにも、いろいろ興味津々の議論があるのだが、それは省く。

降り立ったところは日向高千穂付近だった(異説がいろいろある)。そこでしばらく日向(ひむか)三代の物語が語られる。最初の主役のニニギは山神のオオヤマツミ(大山祇神)の娘のカシツヒメ(鹿葦津姫)またはコノハナサクヤヒメ(木花開耶姫)を娶って、ホスセリ(火須勢理命=海幸彦)、ホオリ(火遠理命=山幸彦)、ホアカリ(天火照命)をもうけた。

ここで主役がホオリに移って、ホオリが兄との葛藤をへて海人の娘のトヨタマヒメ(豊玉姫命)を得ると、山幸彦として成長し、山民と海民を結合したような話になる。

ここにはさまざまな九州独特の海民伝承が入りこんでいてややこしいところなのだが、トヨタマヒメが産んだ子が ヴヤフキアヘズ(鵜茅葺不合)という、産屋の準備もままならずに生誕した子であったため、そのウガヤの子のヒコホホデミノミコト(彦火火出見)が成長して三人目の主役のイワレヒコになるまでの話が、かなりあいまいになっている。

ともかくもイワレヒコに降臨の使命がバトンタッチされたとき、このイワレヒコ(磐余彦、幼名は狭野)が発奮して神武天皇として東征をはたし(神武東征)、ついに「葦原の中つ国」を平定しというふうに一件落着するのである。そこで神武はカムヤマトイワレヒコ(神日本磐余天皇)あるいはハツクニシラススメラミコトと尊称されて初代の天皇となった。

ざっとはこういう紆余曲折のいきさつなのだが、いろいろ前後左右のノンリニアな物語を補う必要がある。

全貌はかなり複雑だ。なんといってもニニギの天孫降臨があまりに荒唐無稽なので、このことをどう解釈するかによって、すべてが空想的になりかねない。たとえば高天が原から地上に降り立つなんてことはありえないだろうから、このニニギの一行は海を渡ってきたのだろうと考えると、朝鮮半島などからの海上ルートに乗って新たな勢力が九州にやってきたというふうに解釈できる。では実際には誰がやってきたのか。韓人系なのか、それとも一派をかまえる海民系なのか。

このことについては、ほとんど議論さえされていないのだが、ぼくは千田稔の『王権の海』を881夜に紹介してみた。また、ニニギからいったん山幸彦と海幸彦の争いをへて神武に及ぶという迂回の系譜の説明も、そこにニニギ系の降臨以外の関与を挟まないと、説明が難しい。

しかしまずはアマテラスの出自だ。すべての発端はそこからなので、また天皇家が今日なおアマテラスを主宰神として崇めているのだから、アマテラスがニニギに三種の神器を託したところが浮き彫りにならなければならない。けれども、これがまたすこぶるややこしく、事情の脈絡がさらにとりとめがない。途中に出雲神話もかかわってくる。長いプレヒストリーが語られているけれど、思い切って縮めると以下のようになる。

日本神話には天地開闢のはじめのはじめに、高木三神(造化三神)があらわれる。アメノミナカヌシ(天之御中主神)、タカミムスビ(高御産巣日神=高木神)、カミムスビ(神産巣日神)だ。三神は現れたのち、また隠れるという不思議な最高神で、表向き何もしない。日本神話ではその後は最高諮問機関のようにときどきしかオーダーを出さない。

このことから「日本神話は中空構造をもっている」としばしば説明されてきた。(141夜・河合隼雄『中空構造 日本の深層』を参照)

三神に続いてウマシアシカビ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)とアメノトコタチ(天之常立神)とクニトコ(国之常立神)が出現し、天地創成の組み立てを語ったのち、物語は男神イザナギと女神イザナミの「国生み神話」の段になる。

二神は天の御柱を立て、八尋殿(やひろのとの)を建て、ミトノマグワイをしてみたが、最初は不具の子ヒルコしか産まれない。やむなく葦船で流した(この話はのちのち日本各地の貴種流離譚のマザーモデルになる→694夜『ゑびすの旅』を参照されたい)。次の子も不具の子アワシマだったが、やがて二神は力をあわせて各地の島々を生む。八つの島からなるので大八島(大八州)とよばれた。

しかし、最後にマグワイをして火神のカグツチ(迦具土神)を産んだとき、イザナミの「ほと」(女陰)が焼かれてイザナミは黄泉(よみ)に下る。妻を喪ったイザナギが悲しんで黄泉を訪れてみると、イザナミはすでに腐乱して形相も恐ろしい。ほうほうのていで逃げ帰ったイザナギはその穢れを落とそうとして、体や顔を浄めたところ、左右の目を洗ったときにアマテラスとツクヨミが、鼻からスサノオが出現した。「みそぎ」(禊)がアマテラスを誕生させたのである。

高木三神は姉のアマテラスに高天が原パンテオンを与えて統治させ、弟のスサノオには根の国(出雲)を与えた。この裁定に釈然としないスサノオが暴れると、アマテラスは天の岩屋戸に籠もって出てこない。群臣がさまざまな工夫をもってアマテラスを復活させた。この復活劇は世界各地にのこる日食神話や冬至の儀式を思わせるもので、ここにアマテラスの太陽神(日神)としての性格が語られている。

アマテラスがイザナギの黄泉帰り(=蘇り)のあとの「みそぎ」から生成した(ミアレという)事情には、アマテラスが「負」や「欠」からの再生であったというメタストーリーが起動していたのでもあった。

一方、根の国に放擲されたかにみえたスサノオは出雲を精力的に開拓し、子孫のオオクニヌシ(大国主神)の時代にみごとな繁栄ぶりを発揮した。おそらく渡来系の人材の適用や鉄器の使用などによるのだろうが、なぜ出雲が繁栄しているのかが高天が原側からはわからない。

高天が原陣営はそのことが大いに気になって、アメノオシホミミ(天忍穂耳命)を出雲に遣わせるのだが、オシホミミは「蘆原中国は手に負えない」と言ってギブアップする。それならというのでタカミムスビとアマテラスが天の安河原に八百万の神々を集めて衆議して、オモヒノカミ(思金命)の提案でアメノホヒ(天菩比命)を派遣することを決めた。高木神とアマテラスはオオクニヌシのところへ行きなさいと命じたのだが、3年たっても帰ってこなかった。その後も何度か使いを派遣するものの、やはり帰ってこない(アメノワカヒコ伝説)。

やむなくタケミカヅチ(建御雷之男神)が切り札のエースとして選ばれ、天鳥船神(あまのとりふねのかみ)とともに蘆原中国に乗りこんだ。腕自慢のタケミカツチは十掬(とつか)の剣を波に逆立てて、これに胡座をかいて談判をした。これでオオクニヌシもさすがに思慮し、わが子のコトシロヌシ(八重事代主神)に相談をしたところ、思し召しのところを了解しましたと言う。

オオクニヌシは念のためもう一人の子のタケミナカタ(建御名方神)にも相談すると、それなら力比べをしようとタケミカヅチとの一戦をまじえるのだが、タケミカヅチに制圧され、諏訪に敗走した(その後、タケミナカタは諏訪大社に、タケミカヅチは鹿島神宮に祀られる)。こうして高天が原は最後通牒のようにオオクニヌシに「国譲り」を迫ったのである。

ちょうどそのころ、別の物語として天孫降臨の計画が進んでいた。すでに述べたようにアマテラスの孫にあたるニニギノミコトが高木神からアマテラスの志しを継いで、地上に国をつくるようにとのオーダーを受け、ニニギの降臨が企てられていたわけだ。ただ降りたところは、出雲ではなく日向であった。

ここまでの概略でも、高木神がアマテラスのレガリアをニニギに託して瑞穂国の平定を命じたことと、スサノオ・オオクニヌシの出雲を国譲りさせようとする物語とが、どこか似ているようでいて、まったく異なるストーリーとして語られてきたことがわかる。しかもこれらのストーリーは古事記と日本書紀、および出雲風土記では記述がかなり変異する。あらためて出雲神話についての千夜千冊をしたいと思う。

ともかくも、こうして日本神話はカムヤマトイワレヒコが東征を果たして初代天皇=武天皇として即位したというふうに万事をまとめる。ブリコラージュが神話の本質だとはいえ、また「暫定初代」だとはいえ、このままでは、史実がどのように反映されていたか、まったく見当がつかない。津田左右吉が神武の実在を疑ったのは当然のことだった。

しかし神武東征などの展開には何の歴史も織り込まれていないのかといえば、歴史的事実関係がまったく反映していないとは言いがたいものがある。

神武東征については、あれこれを勘案しながら読み解くとさまざまな符牒や暗合に思いあたることが少なくない。

東征の大筋はこうだ。イワレヒコが兄のイツセ(五瀬命)ともに日向の高千穂で「蘆原中国を治めるにはどこへ行くのがいいか」と相談し、ともかくも東に向かうことにして、筑紫、豊国(大分)の宇佐をへて、阿岐(広島)の多祁宮(たけりのみや)で7年、吉備(岡山)の高島宮で8年を過ごしたのち浪速国(なにわのくに)に進んでいくというふうに、話は始まる。

浪速をすぎて奈良方面に向かうと、長髄彦(ながすねひこ)の軍隊が待ち構えていて激しい戦闘になり、イツセが負傷したため方向を転じてみたのだが、イツセは紀国で死んでしまった。イワレヒコ軍は熊野に入って機会をうかがうものの、時ならぬ荒ぶる神にゆさぶりをかけられ一軍が惑わされる。そこへ高倉下(たかくらじ)なる者が一振の太刀をもって迷妄を払った。

高倉下は、なぜこんな太刀が手に入ったかというに、実はタケミカヅチが夢にあらわれて、自分は高木神とアマテラスから蘆原中国をなんとかしなさい、ついてはこの太刀を授けてこれを下界に落とすから活用しなさいと言われたので、その太刀を下界に投げ込んだと告げられた。高倉下はそれを運よく受け止めたのが私だったから使ってみたのだと説明した。フツノミタマ(布都御魂剣)という太刀だった。いまは石上神宮の神体として祀られている太刀である。

余談ながら、葛城山・金剛山が研究室の窓から望める帝塚山学院の人間科学部で6年ほど教えていたころ、ぼくは何度か高倉下の跡を追ってみたけれど、強い印象をもつものには出会えなかった。その十年後、新潟テレビで弥彦神社の特別番組をつくることになって、案内役として弥彦神社の謂れに近づくことになったのだが、そこで高倉下が越後にきて野積浜に渡ってきて、弥彦山の東麓を開拓すると、民衆に漁労・製塩・農耕・酒造を教えたことが判明して驚いた。

それはともかく、こうしてイワレヒコは熊野から吉野の川辺を進んで、いよいよ大和の宇陀に入った。途中の迷路のような薄暗い道程はヤタガラス(八咫烏)が翼を輝かせながら案内してくれた。宇陀ではエウカシ・オトウカシの兄弟がイワレヒコを受け入れるかどうかで揉めていたが、大伴連(おおとものむらじ)や道臣命(みちのおみ)などの手助けを得て乗り切ると、次の忍坂の地では土蜘蛛の八十建(やそたける)が待ち構えていたものの、一計を案じて平らげ、さらにエシキ・オトシキの兄弟とも戦ってこれを倒し、いよいよ最後に長髄彦とふたたび一戦を交えることになり、これを圧倒した。

そこへどこからともなくニギハヤヒ(邇藝速日命・僥速日命)が登場して、さまざまな情景を拝見していたが、あなたこそは天津神(あまつかみ)の御子としてふさわしいので、その印の品々(レガリア)を差し上げたいと言った。かくしてイワレヒコは荒ぶる神、土俗の者などを服従させ、神武天皇として桜井の橿原宮で即位した。

これが古事記の語る神武東征のあらましである。日本書紀は少しヴァージョンが異なるのだが、だいたいはこうなっている。では神武が東征して大和に入ったという顛末は、いったい何を説明しようとした物語なのだろうか。

終盤の話から律するに、これはもともと長髄彦が支配していたとおぼしい土地を、ニギハヤヒの協力をとりつけてイワレヒコが強引に、あるいは巧みなネゴシエーションをもって掌中にしたという顛末なのである。

長髄彦は大和あるいは河内の旧勢力の代名詞なのだろうと思う。ニギハヤヒはのちに軍事と祭祀をもって早期のヤマト朝廷を仕切った物部氏の祖神で、日本書紀によると、もともとは天神の子として神武より先に天磐船(あめのいわぶね)に乗って大和に天降り、長髄彦の妹の三炊屋媛(みかしきやひめ)を娶って当地に君臨していたとおぼしい。『旧事本紀』にはアメノオシホミミ(天忍穂耳命)の子とされている。

これはいいかえれば、日本各地の「国津神」(くにつかみ)たちが高天が原の「天津神」(あまつかみ)連合体に次から次へと帰順したという物語なのである。最後にニギハヤヒが長髄彦を裏切って天津神(すなわち天孫族)のほうに寝返ったというふうにも読める話なのだ。そうだとすると、神武から欠史八代までは、天皇の古代史の「予選」だったということになる。こうして実在天皇による「本選」の崇神天皇以下が登場してくる。

ずいぶん話があちこちにとんだが、御容赦願いたい。ここいらで話を戻して本書が雄略天皇(21)のあと、古代天皇史を画期した天皇として、また側近や大臣によってサポートされた天皇のことを何人か列挙して通史をつなげたい。

雄略以降の目立つ天皇としては、越前から出自して任那4県の割譲にかかわった継体天皇(26)、百済の仏教と仏像を受け入れた欽明天皇(29)、物部と曽我の対立を生んだ用明天皇(31)、蘇我馬子によって暗殺された崇峻天皇(32)、聖徳太子を摂政として制度改革に臨み、『天皇記』『国記』などの国史編纂に着手した推古天皇(33)、中大兄皇子として改新に着手して近江に遷都した天智天皇(38)、神祇や祭祀の高揚に力を入れ「日本」を自立させた天武天皇(40)、その皇后として記紀編纂をなしとげさせた持統天皇(41)、そして仏教興隆を体現した聖武天皇(45)などがいた。

なかで6世紀前半の継体天皇をめぐる仮説が最も異色である。即位の事情が変わっていた。暴悪だった武烈に嗣子がなく、大連(おおむらじ)の大伴金村が越前にいたオオド(男大迹王)をさがしだし、物部麁鹿火(もののべのあらかい)らが推挙して河内の樟葉宮(現在の枚方)で即位するのだが、それから20年近くをへて大和に入る前段の活動だ。これは慎重だったのではなく、皇室内部や周辺豪族との葛藤や対立があったとも考えられる。

百済から任那4県の割譲を相談されたときは金村にこれを承諾させたのだが、新羅はその任那に侵攻しようとした。継体がこれを奪還しようとしたところ、筑紫の磐井が新羅と結んで反乱をおこうそうとしたため、麁鹿火に鎮圧させた。生まれが近江の高島であることも気になるところで、ぼくは最近は「近江ARS」のプロジェクトを通して継体と近江の関係を追っている。

ちなみにその後の研究で、今日の天皇家に続く血脈はこの継体の流れが直結しているのではないかと考えられているようなのだが、この点については残念ながらどう判断していいのか、ぼくはわかっていない。父系の遺伝子が続いているということなのだろうか。

このほかの天皇についてはいちいちの事跡は省くけれど、これらの天皇の時代遷移のあいだにおこったこととしては、大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)制の確立、蘇我氏の登場と君臨、氏族仏教の導入、百済や加羅との連合の失敗、白村江の敗戦、神祇観とアマテラス信仰の重視、藤原不比等の天皇家への積極的介入、聖武期の鎮護仏教体制の波及などが特筆される。

それとともに本書が大きく強調していることは次のようなことがらだった。たいへん示唆に富んでいるので、そのことを今夜の仕上げとしてサムアップしておく。

(a)天皇の歴史は「日嗣」(ひつぎ・日継)の歴史である。前代の天皇が亡くなると殯宮(もがりのみや)が仮設され、土師(はじ)氏と遊部(あそびべ)が司り、皇后や后たちは殯宮に籠もり、男たちは誅(しのびごと)を奉り、それぞれが匍匐礼をしたのち、最後に皇統譜ともいべきに日嗣が読み上げられ、和風諡号(和風の贈り名)が献上された。天皇の皇位継承は折口以来「擬死再生」の儀礼によっていると言われてきたのだが、その鍵は「殯」に発していたのである。

(b)天皇の即位は高御座(たかみくら)で行われた。「天つ日嗣」に連なる皇統の継承者であることを象徴した。岡田精司は、これはニニギが高千穂に降臨した出来事と直接に結び付いていたと解釈した。ニニギは真床追衾(まどこおうふすま)に包まれて降臨したのである。

(c)天皇の祖先神は当初からアマテラスであったわけではない。タカミムスビこそ本来の祖先神であったはずなのだが、宮中で祀るタカミムスビから伊勢で祀るアマテラスに、ある時期から変更したのであろう。

(d)記紀神話はつねに氏族や国津神を意識して記述されていた。「氏」(うじ)こそが天皇の言動を構成していたのである。たとえば天孫降臨神話では、ニニギの随伴者として『紀』では大伴氏と久米氏の祖神を挙げるのだが、『記』では中臣の祖のアメノコヤネ、忌部の祖のフトダマ、猿女の祖のアメノウズメ、作鏡連(かがみつくりのむらじ)の祖のイシコリドメ、玉祖連(たまそやのむらじ)の祖のタマノヤが「五伴緒」に選ばれている。「氏」(うじ)は天皇から姓(かばね)を賜り、特定の職掌を世襲する組織のことである。しばしば「負名氏」(なおいのうじ)と言われた。

(e)6世紀に「大夫」(まえつきみ)の制度が確立した。冠位十二階の大徳と小徳が占め、阿部・大伴・物部・中臣・三輪・紀・巨勢・膳・葛城・平群・坂本・春日の26の氏が大夫に任じられた。これらの代表が大臣・大連のもとで会議に参加して、政事(まつりごと)を管掌したのである。太政官制度の前身だった。関晃の研究があきらかにし、加藤謙吉が敷延した。

(f)継体朝で筑紫磐井の乱がおきたことが、国造(くにのみやつこ)制と屯倉(みやけ)制を成立させた。国造は伴造(とものみやつこ)と並ぶミヤツコ(御奴)で、朝廷への服属と奉仕を誓った。国をもって大王(おおきみ)に奉仕する僕(しもべ)なのだ。在地の有力豪族がその職についた。二つのロール名がついた。吉備臣・筑紫君などの「臣」(おみ)「君」(きみ)と、伊予県・壬生県などの「県」(あたい)である。

(g)天皇をスメラミコトと敬称するのは、スメラが「澄む」という意味であることから、天皇のミコト(御言)が清浄であることを暗示した。またミコトノリ(詔)は,天皇の下(くだ)したノリ(法・規・律・式・紀)が清浄であることを告げるものだった。スメラミコトに代わって天皇号が提案されたのは推古朝になってからのことだった。

(h)古代天皇は代ごとに宮を変えた。歴代遷宮という。それが持統天皇の藤原宮から固定するようになった。しかし最近の飛鳥の発掘と小澤毅などの研究によって、飛鳥板蓋宮(皇極35・斉明37)、飛鳥岡本宮(斉明37)、飛鳥浄御腹宮(天武40・持統41)は、舒明天皇(34)が最初に選んだ地(岡本宮)でそのまま営まれてきたことがあきらかになった。舒明朝は百済大寺の造営などのスペーシヴな造営力でも注目されるのだが、この時代がそのようになったのは、ちょうど唐が建国され、貞観の治の時期と舒明期が重なっていることによっていた。

舒明が即位してすぐに着手したのは、犬上御田鍬と薬師恵日を遣唐使として派遣したことである。その後も南淵請安(みなみぶちのしょうあん)、高向玄理(たかむくのくろまろ)らを派遣した。倭国が中国や半島との外交に汲々としていたころとくらべると、隔世の感がある。舒明は中国とのあいだに冊封がおこることを避けたのだった。

舒明天皇は641年に亡くなった。このとき大殯(おおもがり)で誄(しのびごと)を奏上したのが当時16歳の中大兄皇子(開別皇子)だった。傍らで馬子の子の蘇我蝦夷がその声を聞いていた。皇子が中臣鎌足と謀って蝦夷を討つのはこのあとだ。時代はそのときから大きく変わっていく。

以上、天皇の古代史に踏みこんでみた千夜千冊も、ふつつかながらも今夜もいまだ序曲のままでいったんお開きにする。ぼくの舌足らずのところは本書やさまざまな参考図書に当たってもらい、その時間に恵まれない諸姉諸兄は、何人もの編集制作チームが掲げてくれた参考図版を理解の一助としていただきたい。

⊕『天皇の歴史(01) 神話から歴史へ』⊕

∈ 著者:大津透

∈ 編集:大津透・河内祥輔・藤井譲治・藤田覚

∈ 装幀:守先正

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 印刷所:慶昌堂印刷株式会社

∈ 製本所:黒柳製本株式会社

∈ 発行:2010年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 序章 「天皇の歴史」のために

∈∈ 1 天皇研究の出発

∈∈ 2 天皇の役割を考える

∈∈ 3 天皇と「日本」の成立

∈ 第一章 卑弥呼と倭の五王

∈∈ 1 卑弥呼と邪馬台国

∈∈ 2 鏡と剣――王権のレガリア

∈∈ 3 倭の五王と大王

∈ 第二章 『日本書紀』『古事記』の伝える天皇

∈∈ 1 記紀神話の意味と津田史学

∈∈ 2 「帝紀」「旧辞」から「記紀」へ

∈∈ 3 ワカタケル大王とウヂの成立

∈∈ 4 葛城ソツヒコと帰化人の伝承

∈∈ 5 王権の祭祀

∈ 第三章 大和朝廷と天皇号の成立

∈∈ 1 継体から欽明へ

∈∈ 2 大和朝廷の形成と国造制

∈∈ 3 推古天皇

∈∈ 4 天皇号の成立

∈ 第四章 律令国家の形成と天皇制

∈∈ 1 舒明天皇と唐の成立

∈∈ 2 大化改新の詔が描き出す国家体制

∈∈ 3 斉明天皇と白村江の戦い

∈∈ 4 天智から天武へ

∈ 終章 天皇の役割と「日本」

∈∈ 1 シラスとマツル――祭祀の構造

∈∈ 2 マツロフとマツル――服属の構造

∈∈ 3 日本国号の成立

∈∈ 参考文献

∈∈ 年表

∈∈ 天皇系図

∈∈ 歴代天皇表

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

大津透(おおつ・とおる)

1960年、東京都生まれ。東京大学大学院修士課程修了。現在、東京大学教授。専攻は日本古代史。主な著書に『古代の天皇制』『日本古代史を学ぶ』『日本の歴史06巻 道長と宮廷社会』『律令制とはなにか』など。編著に『日本の歴史08巻 古代天皇制を考える』『岩波講座 日本歴史第1巻 原始・古代1』などがある。