父の先見

ロシア新ナショナリズムの台頭

NHK出版 2016

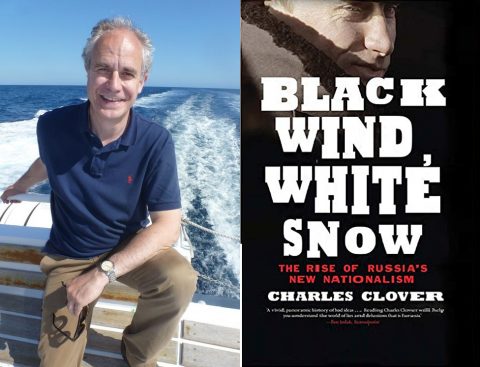

Charles Clover

Black Wind, White Snow―the Rise of Russia's New Nationalism 2006

[訳]越智道雄

編集:松島倫明・塩田知子 協力:小林丈清・奥村育美・加賀雅子 校閲:酒井清一

装幀:岡孝治

ロシア軍のウクライナ侵攻から2ヶ月がたった。激越、空威張り、避難、いとけない、無残、途方に暮れる、空爆、もうやめて、相互制裁、塹壕、苛酷、かけひき、都市崩壊、悲鳴、残骸、パンと水、虚妄、戦場記者、難民‥‥。

トルストイやレマルクの文学作品の中にひしめく言葉の大半がたった2ヶ月で閃光のようにとびだしてきた。こんなに戦争渦中の被弾状況がつぶさに報道されることは、ベトナム戦争や湾岸戦争やチェチェン紛争の時にはなかったことである。

ゼレンスキー政権は一歩も引かない姿勢で断固とした抵抗を示し、そのつど西側諸国の応援をとりつけて軍事交戦に応じているが、ロシア軍の執拗な攻撃は止まらない。首都キエフ(キーウ)からは大隊を撤退させたようだが、マリウポリをはじめとする東部ドンバス地域は制圧されつつある。1000人以上の兵士や市民が製鉄所地下の水路に籠もっていて、その光景が一部公開されているというのも、過去のリアル戦争史にはなかったことだ。個人のスマホが映し出す光景がいくらでもふえていくのも異常だ。

ロシア軍の作戦は混乱したらしく、傭兵(外人部隊)の導入を含めて戦線はぶつ切りになっている。ウクライナ大統領府の高官たちはこの戦争が今後1年以上にわたるかもしれず、かつてのイスラエルと中東諸国の数次にわたる中東戦争のようになる危険性もあるという見方をしはじめた。

なぜプーチンの戦争は止(や)まないのか。誰もがその疑問をぶつけたがっているが、この疑問は空中の大風船のようにふくらんだままにある。しかし、プーチンがなぜ戦争を仕掛けたかということなら、とっくにわかっていた。

4月22日付けのワシントン・ポスト紙が、プーチンの戦争はアレクサンドル・ドゥーギンの「新ユーラシアニズム」を打ち出した地政学的戦略によって支えられていることを、いまさらながら強調していた。

当然だ。そんなことは、2014年にクリミア奪還を旗幟鮮明にして東部ウクライナ侵攻をはたしたプーチンが、その後に西側諸国やNATOに仕掛けた異常な圧力示威このかた、ずっと丸見えだった。プーチンの妄想はドゥーギン製なのである。

けれども、ドゥーギンのことは伏せられてはいないにもかかわらず、いまもって正面きって語られない。ましてグミリョフやリモノフについては、ほとんど知られていないままにある(日本では、ぼくが知るかぎり東浩紀の「ゲンロン6」のロシア現代思想特集がとりくんでいた程度だ)。プーチンの狂気じみた戦争観はこの「ほとんど知られないままにある」ところからリロセーゼンと出所した。このリロセーゼンは近代ロシアの過敏かつ鈍重な民族観がもっていたものだ。

過去すでに5人の洞察があった。ドストエフスキー(950夜)はロシアの思想がいかに怪物を生み出すかを抉(えぐ)っていた。ケインズ(1372夜)はロシアが哲学的幻想だらけの“仮想真実”でできていることを見抜いていた。ハンナ・アーレント(341夜)は独裁制や全体主義においては「真っ赤な嘘」ほど威力をもつとみなした。アイザイア・バーリン(ラトビア出身のオックスフォードの哲学者。主著に『自由論』)は「ロシアは思想を吸収する能力にかけて驚くほど敏感である」と喝破した。初めてプーチンと出会ったドイツ首相のメルケルはすぐに「彼は別世界に住んでいるわよ」と告げた。

今夜はそういうロシアが、ついにプーチンの戦争に及んだ「出だし」だけを書いておきたい。そこには「ユーラシアニズム」という名のノヴォロシア(新ロシア)が爆(は)ぜていた。

アレクサンドル・ドゥーギンは、激情の理論家として知られたレフ・グミリョフの歴史思想を譲りうけた地政学者である。そのレフ・グミリョフは、ロシアを「パッシオナールノスチ」(前進して変化をつくる能力)によってユーラシアの雄にすることを、まるで犬笛のように吹きまくった歴史家である。二人がユーラシアニズムの基本シナリオをおおむね準備した。

1999年に発表されたドゥーギンの『地政学の基礎』は、欧米のシーパワー(海)に対するに、ロシアがランドパワー(陸)に依拠してNATOの多極化を画策するべきだという構想を描いたものだった。たとえば飛び地のカリーニングラードをドイツに返却して中央ヨーロッパを内政化させ、それに乗じて欧州全体を徐々にフィンランド化させるべきだというのである。

NATOがそんな甘い手に乗るはずがないかどうかは、考慮しない。ドゥーギンはまた、中東ではトルコを反ロシアから転換させるためにイランやクルド人と組み、極東では日本にクリル列島(千島列島)を譲渡して、そのかわり日米同盟を解体させるようにもっていくべきだと説いたのだが、これまた実現しそうもないシナリオだった。

けれどもたとえば、中国のプレゼンスをインドシナ半島に南下南進させ、フィリピンやオーストラリアなどの親アメリカ勢力と拮抗もしくは対決させるという勝手な(アメリカが応じるはずもない)シナリオは、習近平の一帯一路戦略や台湾戦略と重なるところが生じて、ひょっとすると進捗しそうなのである。

実現可能かどうかはさておくとしても、こうしたドゥーギンの勝手な世界戦略はプーチンの胸に突き刺さった。

二人の蜜月期間も長い。ドゥーギンは早くに熱狂的なロシア・ナショナリズムを謳う政治思想家として、モスクワ大学の学部長となり、クレムリンのブレーンになってきた。2002年に「ユーラシア党」を、2005年には「ユーラシア青年連合」を設立して、欧米の自由民主主義、金融資本主義、個人主義、グローバリズムを徹底批判していったことも、プーチンには心地よかった。

それにしても、どうしてロシアはこんな粗雑な国際戦略と睨めっこしながら自由世界を敵にまわすのか、容易には理解しがたい。コスパも悪い。その理解しがたいところをロシアの21世紀に踏みこんで解きほぐしたのが、本書『ユーラシアニズム』だった。

著者のチャールズ・クローヴァーはフィナンシャル・タイムズの元モスクワ支局長で、1998年からはウクライナに滞在してユーラシアニズムの動向をつぶさに観察した敏腕ジャーナリストである。以来、ドゥーギンとは8年の親交がある。西側でも稀有のロシア通ジャーナリストとして知られる。

本書があきらかにしてみせた「ユーラシアニズム」という汎ロシア的なネオナショナリズムは、もともとはニコライ・トルベツコイとローマン・ヤコブソンの言語学が用意し、これにグミリョフとドゥーギンが大胆な歴史観と地政学の大樹をはやしたものである。

トルベツコイは実父がモスクワ大学の学長で、叔父はウラジミール・ソロヴィヨフだった(『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャのモデルに擬せられていた)。ソロヴィヨフの甥には、黙示録にぞっこんの詩人アレクサンドル・ブロークがいた。

そんな血脈を背景に、トルベツコイは若いときはロシア・フォルマリズム(ロシア・アヴァンギャルドを巻き込んだ独特の文芸美術形式主義運動。構造主義や文化記号論を先駆した)に熱中し、その後はスラブ言語の音韻と意味をめぐるルーツ研究に打ちこんだ。そこにユーラシア言語群が噴き出した。

トルベツコイの6歳年下のローマン・ヤコブソンは、ロシア革命下ではモスクワの前衛芸術運動の創始メンバーとして疼き、ついではロシアにおける一人称単数の問題に関心を寄せ、独特の言語学を構成したくなっていた(本人は家族に対しても自分のことを一人称単数では喋らなかったらしい)。

やがて二人が出会うと、自分たちが考えている「原・言語」が既存ヨーロッパの文法や知識では説明できないと感じ、音韻・単語・語彙・言語構造には民族の歴史とその変転がさまざまに埋まっていることを確信する。

トルベツコイはウクライナ語とベラルーシ語とロシア語が13世紀に同根から生まれたとみなし、とくにウクライナ南部で母音が変化したことが、その後の中欧語や北欧語との混交を促したと分析した。岩波書店から『音韻論の原理』が訳出されている。ヤコブソンは、これはぼくがまだその理由と説明ができないでいることなのだが、民族言語学をボルツマンの熱力学と結びつけ、言語が熱力学第二法則と似た原理を内在させているだろうと見ていたようだ。

二人はロシア革命から第一次世界大戦に激動が続くなか意気投合し、ヤコブソンが「ユーラシア言語同盟」をおこし、トルベツコイが「ユーラシア文化集合体」に依拠した。こうしてトルベツコイの『ヨーロッパと人類』『東方への脱出』が大いに読みまわされた。この「東方」とはルーシ人(古ロシア人)の記憶にひそむ「タタールの軛(くびき)」をどうするかということだ。

1925年、ヤコブソン、トルベツコイ、ピョートル・サヴィーニ、エミール・バンヴェニストらはプラハ言語学サークル(Prague School)を立ち上げた。これは言語学史では誰もが知っている言語学的構造主義の輝かしい登場だった。ソシュールの影響を受け、レヴィ=ストロース(317夜)に影響を与えた。しかし、これらの初期ユーラシアニズムはスターリンの暴政のもと、次々に地下にもぐりこまされることになる。トルベツコイはのちにこう書いた。この一文には「プーチンの戦争」の明日を暗示させるものがある。

「われわれは診断医としてすぐれていたし、予言の数々も悪くはなかった。ところがイデオローグとしてまことにお粗末で、予言では的中させたのに、それは悪夢へと一変した。われわれはユーラシア文化が登場すると予言した。その文化がいざあらわれると、それは完全な悪夢のように、われわれを慄然たる思いで後ずさりさせた」。

スターリンの粛正はソ連をめちゃくちゃにした。レフ・グミリョフはカラガンダ労働収容所に入れられているうちに、ロシアの歴史の書き換えに走った。フン族、テュルク族、モンゴル族を研究し、それらとルーシとの葛藤を組み立ててみると、そこに「相互補完性」のようなものが作用していることに気がついた。

進化的ではなく、また発展的でも淘汰的でもなく(つまりダーウィニズム的でなく)、独特の行ったり来たりで民族社会が育まれていくこと、とくにロシアの歴史にはそれがぴったりあてはまることに注目したのだ。グミリョフはこの相互的な力をロシア正教とヘーゲル学の色合いをこめて「パッシオナールノスチ」と名付けた。かつてマキャベリ(610夜)やヴィーコ(874夜)が「ヴィルトゥ」と呼んだものに近い。

しかしグミリョフの『匈奴』や『古代テュルク系諸族』や『想像の王国を求めて』(プレスター・ジョン伝説についてのモンゴル論考)は、長らく注目されなかった。ロシア人にとって、ロシア史はニコライ・カラムジンの『ロシア国家の歴史』全12巻一辺倒なのである。それがフルシチョフによる「雪解け」でいよいよ議論の俎上にのぼってきた。グミリョフの著作はいささか空想がまじった歴史観ではあったものの、その民族創成の見方には西側を納得させるに足る「エトノス」(同系文化を共属する独立単位集団)があると認められた。

フルシチョフからブレジネフに政権が移ると、政権内部にロシア党派とユダヤ党派の対立が目立つようになった。もはやマルクス主義の行き場がない。

さらにゴルバチョフがあらわれてペレストロイカが始まると、それまでの「ソ連」の束縛があまりに放埒にほどけてしまったので、それまで抑圧されていたロシア思想がことごとく唸りを上げて噴きこぼれてきた。バーリンは「ロシアは思想を吸収する能力にかけて驚くほど敏感である」と言ったけれど、敏感というよりも伏せられてきた激情が次々に噴き出てきたのだ。本書はこう書いている。「マルクシズムは消えた。放り出された。後にはがらんどうの空き地だけが残った。空白を埋めるのはナショナリズムか超ナショナリズムしかなかった」。

ここに登場してきたのがアレクサンドル・ドゥーギンの、大胆不敵ではあるが、そうとうに独りよがりのロシア民族主義的地政学だったのである。

本書は若き日のドゥーギンがモスクワの「ユジンスキー・サークル」(ユーリー・マムレーエフのカリスマ性によるアンダーグラウンド・ムーブメントの拠点)に出入りして、どんなふうに神秘主義にかぶれていたかをそこそこ克明に綴っているが、そのへんは省略しよう。スーフィズムやロートレアモン(680夜)やルネ・ゲノン(神秘主義哲学者)に惹かれていたようだ。

反体制的なユジンスキー運動は当然にKGBに目をつけられたが、ドゥーギンはしょっ引かれるたびにその組織性に関心をもった。のみならずドゥーギンはロシアという国家共同体にはKGBをも覚醒させる世界戦略が欠如していることに地団太を踏む。これはなんとかしなければならない。そこでまずは『専制の手法』と『福音の形而上学』を書いた。ロシア・エリートの価値観を鮮明にさせるためのもので、これが評判になって旧ソ連の国防関係機関で講演を依頼されるようになった。そのぶん学界からはファシスト扱いされた。

そういうドゥーギンに目を細めたのは、フランスのアラン・ド・ブノワだ。「フランス新右翼の霊感」と言われた男だ。海外からの評価を得たドゥーギンは意気揚々である。パリでも講演活動をし、その成果をロシアに戻ると軍事ノーメンクラトゥーラたちに振り撒いた。「赤いエリート貴族」たちだ。ここに広がりはじめたのが「ユーラシアニズム」という用語である。

1997年、ドゥーギンは『地政学の基礎』を書き、ロシアにとってどこがハートランドであるか、熱っぽく呈示した。アメリカのフーヴァー研究所のジョン・ダンロツプは、「共産主義以降のロシアで刊行された本で、軍部・警察・外交のいずれの分野でもこれほどの影響力を及ぼしたものは他にない」と敵をほめた。

かくしてドゥーギンのまわりには、いかにも怪しくて危険きわまるような人物がさまざまに接近していくことになる。その一人に国家ボルシェヴィキ党を率いたエドゥアルド・リモノフがいるが、今夜はこの稀にみる奇矯な危険分子については言及しないことにする(どこかで別の本にからんで千夜千冊したい)。オリガルヒ(新興財閥者たち)や効果的政治団体(コンサルタントたち)も近づいてきたが、このことも省く。

そんななか、ロシア人としてドゥーギンの理論に最も強く関心を示した男がいた。チェチェン紛争で失脚したエリツィンに代わって台頭してきた、誰あろう、ウラジミール・プーチンである。KGBの予備大佐から秘密警察FSBの長官にのぼりつめていた。プーチンの言語はチェキスト(チェカをはじめとする秘密警察グループ)の専用ボキャブラリーでかためられていたらしく、そこへドゥーギン製のユーラシアニズムのウルトラナショナルな言葉づかいがビタミン剤のように染みこんでいった。

プーチンがおこした第二次チェチェン紛争が、ドゥーギンの理論で組み立てられたものだったかどうかは、わからない。しかしチェチェンの野戦司令官だったホジ=アフメド・ヌハーエフをプーチンが取り込んだのは、「ドゥーギン製の地政学」のそのままの適用だった。ヌーエフは「ユーラシアニズムはロシア正教とイスラム主義を結びつけるはずだ」と豪語した(チェチェンはムスリムの地域)。

2001年、9・11同時多発テロが勃発し、アメリカは世界のテロ組織を相手に容赦ない反撃戦争を仕掛けることになった。プーチンはこれに乗じて表向きの親米路線をスタートさせると、その一方でいかにアメリカを裏切ってロシアのユーラシア化を成就するか、少しずつ狙いを定めたがっていた。2003年から翌年にかけてグルジア(ジョージア)とウクライナでおきたバラ革命とオレンジ革命は、プーチンを慎重にもさせ、疑り深くもさせ、いつユーラシアニズムの軍事化を始めればいいのかということについては、そのことこそがプーチンのアタマをいっぱいにさせた。

2006年、プーチンの側近中の側近であるウラジミール・ヤクーニンは『ロシア地政派』を書いた。これはさしずめ「ドゥーギンのプーチン化」だった。お膳立てが揃った。

このあと、何がおこっていったかはほぼ一直線だ。南北オセチア問題、ジョージア侵攻、リーマンショックによるルーブル暴落、反クレムリン・デモ、メドヴェージェフ解任‥‥。これで大きな歯車が元に戻った(ように、見えた)。プーチン・ロシアのユーラシアニズムの実践講座の開闢が始まった。

2010年、カザフスタンとベラルーシと関税同盟を結ぶと、ベラルーシのミンスクに「ユーラシア法廷」を立ち上げ、2013年からはEUの拡張を邪魔立てし、ウクライナを脅した。翌年、キーウでマイダン革命がおこり、政権派とユーロ派の激突としてヤヌコヴィチ大統領が失脚、ロシアへ亡命した。このあとの大統領選で俳優ゼレンスキーが登場して当選した。ウクライナはEUとNATOに近づいた。

プーチンはウクライナのNATO接近を強力な方法で分断することに走る。ウクライナ東部を「ノヴォロシア」と呼び、親ロシア派の軍事力を次々に潜入させていった。

あとはウクライナが折れるかどうか。ここから頻度の高い駆け引きが続くのだが、プーチンはぎりぎりになってこの展開を読み誤った。大統領ゼレンスキーはまるで逆ドゥーギン=逆プーチンとして「欧米をとりこむユーラシアニズム」を標榜してきたのである。

プーチンは容赦なくミサイルを打ち込むことにしたけれど、戦況はこじれている。欧米からの武器弾薬が供与されもした。その後の事情の一部は、諸君がニュースでご存知の通りだ。その後のドゥーギンの動向はそのうち明るみに出るだろう。

⊕『ユーラシアニズム』⊕

∈ 著者:チャールズ・クローヴァー

∈ 編集:松島倫明・塩田知子 ∈ 協力:小林丈清・奥村育美・加賀雅子

∈ 校閲:酒井清一

∈ 装幀:岡孝治

∈ 発行所:NHK出版

∈ 発行:2016年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1部 黎明期(ニコライ・トルベツコイ;第三の道;西欧化からの脱却;「トレスト」の罠)

∈ 第2部 混迷期(レフ・グミリョフ;ボリジョイ・ドーム;労働収容所)

∈ 第3部 復興期(アレクサンドル・ドゥーギン;一九九〇年パリ;サタンのボール;ハートランド;プーチンとユーラシアニズム;政治的テクノロジー;尻尾が犬を振り回す;パッシオナーリーの輸出)

⊕ 著者略歴 ⊕

チャールズ・クローヴァー(Charles Clover)

アメリカ人ジャーナリスト。『フィナンシャル・タイムズ』紙の前モスクワ支局長。現在は中国特派員として北京在住。同紙特派員としてウクライナに在住していた1998年からユーラシアニズムの動向を追い続け、2011年に、英国報道賞の海外特派員賞、およびマーサ・ゲルホーン賞を、2014年に、ロシア・ノーボスチ通信賞を受賞