アメリカの反知性主義

みすず書房 2003

Richard Hofstadter

Anti-Intellebtualism in Amerucan Life 1964

[訳]田村哲夫

編集:栗山雅子 協力:釘本春良

どう転んでも、アメリカは度しがたいほどの反知性主義(anti-intellectualism)の国だ。このことはアメリカ人の半数以上が誇りにしているわりに、日本ではあまり知られていない。

知られてはいなかったのだが、ドナルド・トランプが大統領選に勝って、少し事情が変わってきた。選挙中での数々の驚くべき差別的な発言、就任後の場当たり的な施策、ツイッターでの個人的な言説を見ているうちに、いったいこれは何だというふうになったにちがいない。

レベルが低いのか、オバマの知性が嫌いなのか、これはひょっとしてレーガンやブッシュ父子にも見えていたことがもっと感情的に露呈したことなのか。それならトランプのほうがむしろ正直なのかもしれないのか、ということはこれこそがアメリカの反知性主義の本音というものなのか、というふうに感じ始めたからだろう。それにしてもこのことの、どこが「反知性」主義なのか。

Dan Scavino Jr., Assistant to the President & Director of Social Media. Official White House.

そんなところへ、日本の読書界で森本あんりの『反知性主義――アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)が話題になった。帯のオモテには「いま世界でもっとも危険なイデオロギーの正体」というふうに、ウラでは「アメリカ✕キリスト教✕自己啓発=反知性主義」と煽っている。

森本はICUとプリンストン神学院を出た組織神学とアメリカ・キリスト教史の専門家だ。なぜキリスト教の研究者がこんなことを書いたのか。どうも根が深そうだが、これだけではキリスト教と反知性主義の関係はわかるまい。

それでも、アメリカ追随が大好きな日本の政治家たち、ビジネスマン、コンサル屋、マインドフルネス派の連中は、いささかドキッとしたかもしれない。自分たちが「反知性」呼ばわりされているように見えるからだ。しかし実際には森本の解説を読んだとしても、なぜ「アメリカ✕キリスト教✕自己啓発=反知性主義」なのか、その真意はわからなかったのではないかと思う。

トランプ現象については、いままさに多くの分析と推断と憶測が追っかけている。ぼくは追っかけには関心がないのでろくに読んではいないのだが、ちらちら見たかぎりでは、会田弘継の『トランプ現象とアメリカ保守思想』(左右社)などは説得力があった。共同通信記者でもあった会田には『追跡・アメリカの思想家たち』(中公新書)という好著もある。

おそらく日本での議論は三つほどに分かれるはずだ。トランプによってこれからのアメリカがどうなるのか、それが日本にどんな影響をもたらすのか、そもそもこんなふうにアメリカがなる理由はどこにあったのか、この三つだ。

こういうときは、いろいろな訳知りの声が大きくなってくる。ある連中は、アファーマティブ・アクションに限界が来ていたんだよと言う。格差是正政策をやりすぎた、ハンチントン(1083夜)の『分断するアメリカ』の指摘のように、ヒスパニック・アメリカを別扱いしたくなったというのだ。これは見え見え解説で、何の説明もしていない。

ある連中は、アメリカの反知性主義は衆愚政治やポピュリズムのことだよと言う。これもかなり無茶な説明で、愚民政策や人気取りポピュリズムはマスメディアを内包した現代政治に特有のもので、アメリカン・リーダーとそのチームの作戦や手立てが抜群にうまいとはいっても、とくにトランプ現象ばかりにあらわれているわけではない。

ポピュリズムというのものは、はっきりいえば民主主義の浸透と拡張がもたらす必須の症状である。とくに日本では石原・青島・横山このかた、ポピュリストばかりが得票ゲームを制してきた。問題はそのポピュリズムで何をするかということ、橋下徹がしきりに強調していることだが、そういう主張をするのがほぼ全員ポピュリストなので、これも説得力がない。

アメリカで仕事をしたり少し住んだことのある連中は、こんなことを訳知りに言う。アメリカにはずっと以前から「ペイルフェイス」(青白いインテリ)と「レッドスキン」(赤ら顔のマッチョたち)が対立していて、いろいろな場面で彼らが争っている場面に出くわすと、たいてい終盤にさしかかってレッドスキンのほうに心情的に傾いていく。トランプはレッドスキンの票を集めたのだよ、と。

「ハーバード、イエール、ニューヨークタイムズが嫌いで、カーボーイとコカコーラとジーンズが好きなのが反知性主義なんだ」と割り切るのもいる。これは半ば当たっているだろうけれど、なぜそうなったかの説明がいる。

少しアメリカ政治に詳しい者は、民主党と共和党の由来、北部と南部の気質、大統領政治のアメリカ的特殊性を喋ったうえで、トランプやブッシュの反知性主義はずうっと大統領選のたびににおこっていて、アイゼンハワーもニクソンもレーガンもブッシュも知的な勝利なんて収めなかったじゃないかと説明する。

いずれも、まるで無思想であることが反知性だと言わんばかりだが、これではおそらく何もわかってはこない。

あらかじめ言っておくが、反知性主義は無知性や無教養のことなのではない。

ロラン・バルト(714夜)が早々にあきらかにしたように、無知というのは知識の欠如なのではなく、知識に過飽和されていて、未知が見えなくなったり、新たな未知を受け入れることができないことを言う。狭隘になった知性が無知なのだ。

しかし、反知性というのは、これとは少し異なってくる。「知性一辺倒ではありたくない」というのだから、知性一辺倒の主義主張に反旗を翻したいのだ。それは、権威的知性や知識人の大同団結に対する反発なのである。

知識人の大同団結というのは、ハーバードやイエールやプリンストン的なアカデミーのことでもあるが、有名なのはフランクリン・ルーズベルト時代のブレーン・トラストや、ケネディ時代のランド・コーポレーションだ。これらはやたらに「プログラム」や「アジェンダ」を振りかざした。たしかにトランプにはそういうプログラムがない。

しかし、プログラムがないことを反知性主義は標榜したいのではない。プログラムが陥る合理主義が嫌いなのである。そうだとすれば、そこにはなんらかの“前歴”あるいは“思想”があるはずなのだ。どんな前歴や思想があったのか。

意外なことに、一見、哲学用語っぽく見える「反知性主義」という言葉自体は、哲学史のなかから生まれてきたものではなかった。それもヨーロッパではなく、アメリカでつくられた用語なのである。しかもリチャード・ホーフスタッターが言い出す前にはなかった用語だ。

ホーフスタッターが『アメリカの反知性主義』を書いたとき、初めてこの言葉が生まれた(以下ではホフスタッターと綴る)。

ホフスタッターはアメリカ史とアメリカ政治思想史の研究者で、バッファロー大学を出身してブルックリン大学やコロンビア大学で教鞭をとった。世論というものがどのように形成されるかに関心をもって、そこにかなり操作的なものが駆動することに気付いて、1950年代の政治思想と世論事情を調べるうちに、本書の論旨に至って執筆をした。

『アメリカの反知性主義』は1964年に刊行され、その年のピューリッツァー賞に輝いた。それで話題になって、初めてアメリカ人は自分たちが反知性主義の伝統や熱情の中にいたらしいことを知った。ケネディがフロンティア精神をふりまき、米ソ対立の真っ只中で暗殺されていった時期だ。

ただ、この本は本格的な研究書であって、一般受けするようなところは何もない。アメリカの精神史のきわどいところを衝いてもいるので、アメリカ人がみんなで読みたくなるような内容でもない。とくにWASPにとっては同意できないようなところが少なくない。

反知性主義に時代の天秤が傾くということは、一方に知性主義があったということなのだが、この知性主義にアメリカ独特の片寄りがあることを、アメリカの知性派は受け入れにくいのだ。なぜならホフスタッターが指摘した知性主義の片寄りは、アメリカが建国以来の信条にしてきた初期ピューリタニズムの片寄りであったからだ。

それゆえ「アメリカの反知性主義の陥穽」という烙印はとうてい流行しそうもないものだったのだが、それがいよいよ「あいてほしくない蓋」があいてしまったのである。これがトランプ現象爆発の、さらにはイギリスのEU離脱の、ドイツやフランスやイタリアや日本の右傾化政治家の台頭とともに、目立つようになったのだった。

ちなみに日本でホフスタッターの本書が翻訳されたのは、原著刊行40年後の2003年だった。ピュリッツァー賞をとった本なら何でも早めに翻訳してきた日本の出版界としては、かなり値踏みをしたことになる。それでも刊行されると、さすがに知識人たちの口端にのぼった。話題にはなったのだが、どうにも理解が届かないという反応だ。

そこで森本あんりが『反知性主義』を書いて多少は解説を広め、先ほど紹介したように帯で「いま世界でもっとも危険なイデオロギーの根源」という煽りが打たれたのだったが、ぼくが見るに、それでもその正体が日本人に理解されつつあるとは、とうてい思えない。

だいたい日本では「危険なイデオロギー」を反知性でくくるという“思想癖”がない。ホフスタッターはピューリタニズムの分析とその大衆的復興に反知性主義が芽生えたと見たけれど、日本の宗教運動をかつてそのように分析したものはなかったのだ。

早い話が、日本では親鸞(397夜)や出口王仁三郎や池田大作やオウム真理教を、反知性とはみなさない。内田樹(1458夜)が構成した『日本の反知性主義』(晶文社)にもそういう記述や指摘はまったくない。

日本で危険視されるのは、以前なら淫祠邪教、近代なら復古主義、戦後なら民主主義を阻害する要因にあたる“危険思想”ばかりなのである。

今夜はそのことを言及するところではないので議論を省くけれど、そもそも日本仏教史や日本宗教史には、ヨーロッパにおける宗教改革やプロテスタンティズムやピューリタニズムに当たるものはないとみなされてきた。

そのためそれらに匹敵する日本的特性、たとえば本地垂迹、徳一と空海の論争、和光同塵、廃仏毀釈、清沢満之らの浄土教改革運動、近世末と近現代の新興宗教等々に注目してもよかったのだが、それらをつなげて歴史的に分析することなど、まったくされてこなかったのである。せいぜい王権との関係で顕密体制が議論されたり、柳田らによって民俗学的に民間信仰が研究されてきただけだ。

中国仏教・朝鮮仏教・東南アジア仏教を、日本仏教との比較を介して相互批判的に抉るなどということも、してこなかった。

日本人がホフスタッターを読むには、この前提のなさが理解を妨げる。それなら、ホフスタッターの本はどういうものなのか。もちろん日本人が理解しやすいようには、これっぽっちも書かれていない。それどころか、かなり色濃いアメリカニズムになっている。

執筆動機からすると、50年代のアメリカの政治思想が反知性主義のほうへ極端に傾いたことに注目して、その理由をそれ以前の宗教思想と社会思想とアメリカ人の習慣に求めたものである。一言でいえば、アメリカのキリスト教に反知性主義のルーツがあったと結論づけたものだ。

読めば記述はかなり精緻になっていて、うんざりするほど実証的で、議論もだいぶん重たいものになっている。

結論だけをいえば、「アメリカのキリスト教に反知性主義のルーツがあった」というふうになるのだが、しかしこの結論では、アメリカのキリスト教はどう見てもプロテスタンティズムやピューリタニズムなのだから、WASPの「P」に問題があったということになったとしても、そのPに反知性主義があるというのは、Pこそがアメリカの言論をリードしているアメリカ社会では、わかるようでわかりにくい。

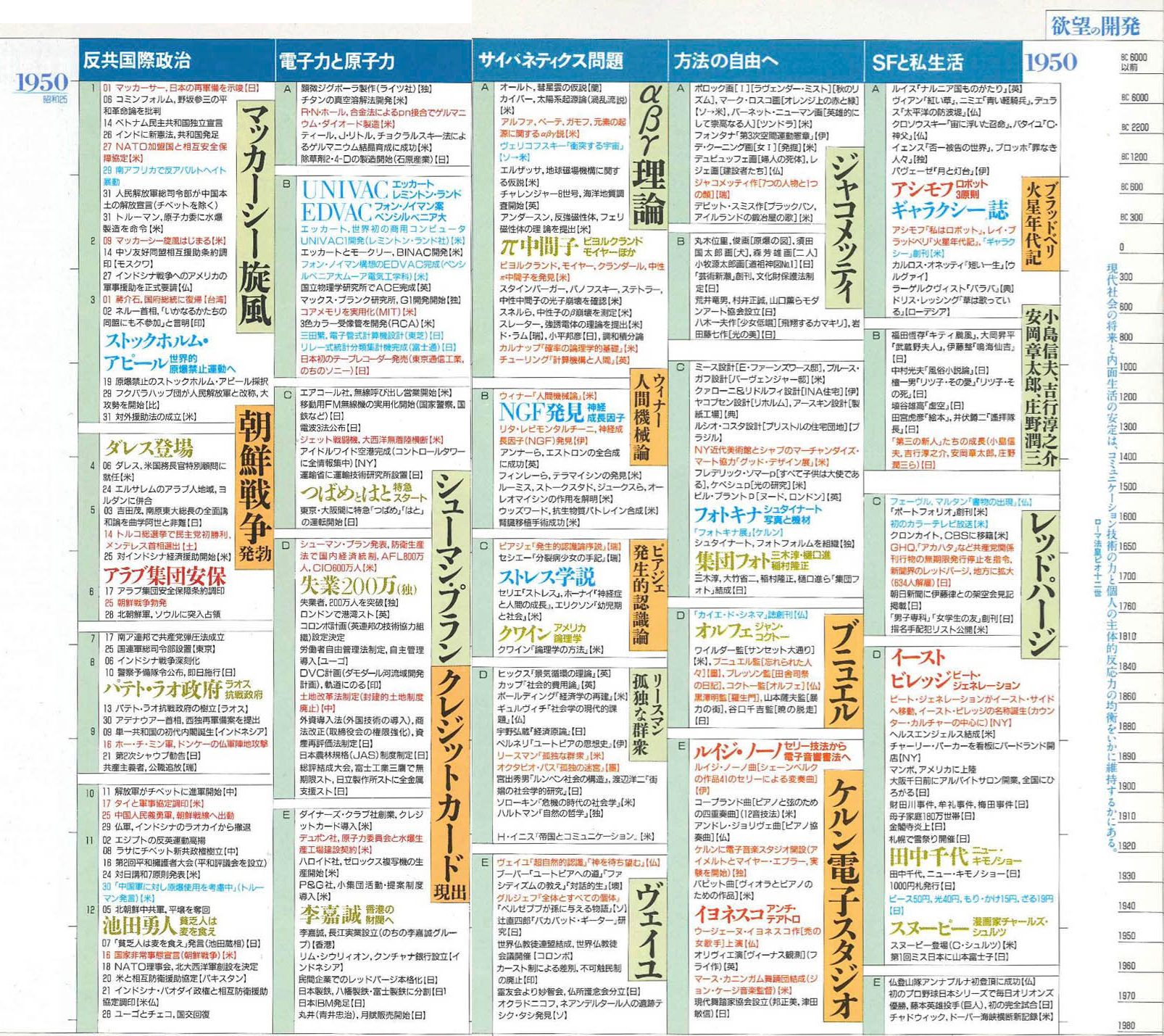

そこで話はかなりめんどうなルーツを説明しなければならなくなってくる。少しは順を追わなければ、あらかたのことすら見えてはこないのだが、その前にホフスタッターが本書を書いた前提になった1950年代のアメリカで何がおこったとホフスタッターが言っているのか、そこを見ておこう。

50年代アメリカで極端な出来事が連続的におこっていた。代表的には二つある。ひとつにはマッカーシズムが吹き荒れたということ、もうひとつには大統領選が意外な結果をもたらしたということだ。

マッカーシズムについては説明するまでもないだろうが、上院議員のジョセフ・マッカーシーが「赤狩り」(Red Scare)の急先鋒に立ち、全米の組織という組織に共産主義者がいるかどうかを調べることになり、それで多くの者が強引に摘発されていったという事件だ。ハリウッド映画界にもかなりのメスが入り、チャップリンらも疑われた。ホフスタッターはこれによって反知性主義が燎原の火のように広まったという。

マッカーシーはウィスコンシン出身の、マッチョな共和党員である。1950年のリンカーン記念日に共和党女性クラブで演説をして、「自分は国務省にいる共産主義者のリストを持っている、それは250人に及ぶ」とぶちまけた。国務省にチャイナ・ハンズと呼ばれる外交官たちがいたのだ。全米が沸き立ち、これがきっかけでマッカーシズムの旋風が吹き荒れ、1954年には共産党が非合法化された。

ここには前段で、アメリカが第一次大戦後にさまざまな脅威に異常に反応していたことが暗に関与する。①ロシア革命がおこって共産主義と社会主義が世界を覆っていくかもしれないという脅威、②ナチス・ドイツやイタリア・ファシズムがアメリカの貧困層や中間層に浸透するのではないかという不安、③経営者層と労働者層が分離して経済不安が募り、そこに金融恐慌などがおこってしまうのではないかという危機感、などである。

金融脅威の危機はフランクリン・ルーズベルトのニューディール政策で、ファシズムの脅威は第二次世界大戦の勝利で、なんとか食い止めた。

しかし、戦後のソ連や中国の急激な勢力拡張図からすると、共産主義が根絶やしになれるようなものとは思えなかったのである。マッカーシズムの嵐はそこに吹き荒れた。それを言い出したマッカーシーの手口は理性的でも知性的でもなかった。ひたすら盲信的だった。

もうひとつの50年代の出来事は、1952年の大統領選挙でドワイト・アイゼンハワーがアドレー・スティーブンソンを大破したということだ。

スティーブンソンは祖父が副大統領だった。毛並みがいい。プリンストン大学で歴史と文学の、ノースウェスタン大学で法学の学位をとった代表的なインテレクチュアル(知識人)だ。イリノイ州の知事や国連代表も務めた。実績も申し分ない。彼こそはアメリカの良心だと言われた。

一方のアイゼンハワー(愛称アイク)はテキサス州出身の根っからの軍人で、高校卒業後はバター工場に勤め、そこから海軍兵学校に行き、その後はノルマンディ上陸作戦の指揮をとるなど、輝かしい軍歴を重ねた。1950年には連合国軍の最高司令官、つまりNATOのトップになった。

スティーブンソンはスマートなインテリ政治家として、アイゼンハワーが戦争の英雄であろうとも、今後のアメリカをこの無教養で行動主義的な大統領のもとで統括することはとうてい不可能であるというキャンペーンを展開したのだが、結果はアイクの大勝利におわった。

キャンペーンをやりすぎたかもしれないが、マスメディアはまさかスティーブンソンが大敗するとは予想しなかった。これはトランプがヒラリー・クリントンではなくて、さしずめオバマやケネディに勝利したというほどの衝撃と熱病を、当時のアメリカ人に植え付けた。

それだけではない。4年後の1960年にもスティーブンソンとアイクは再び一騎打ちをするのだが、またもアイクが圧倒したのだった。

ホフスタッターは、こうした50年代の出来事に代表される「反知性が知性を凌駕する」というような現象がいったいどうしておこったのか、この現象にひそむものは何なのかという問題を立てたのである。

そして、そこにはアメリカの歴史に何度か波打った宗教的な「大覚醒」(リバイバル)のうねりとその記憶が大きく影響しているとみなし、それを反知性主義の波と呼んだのだ。

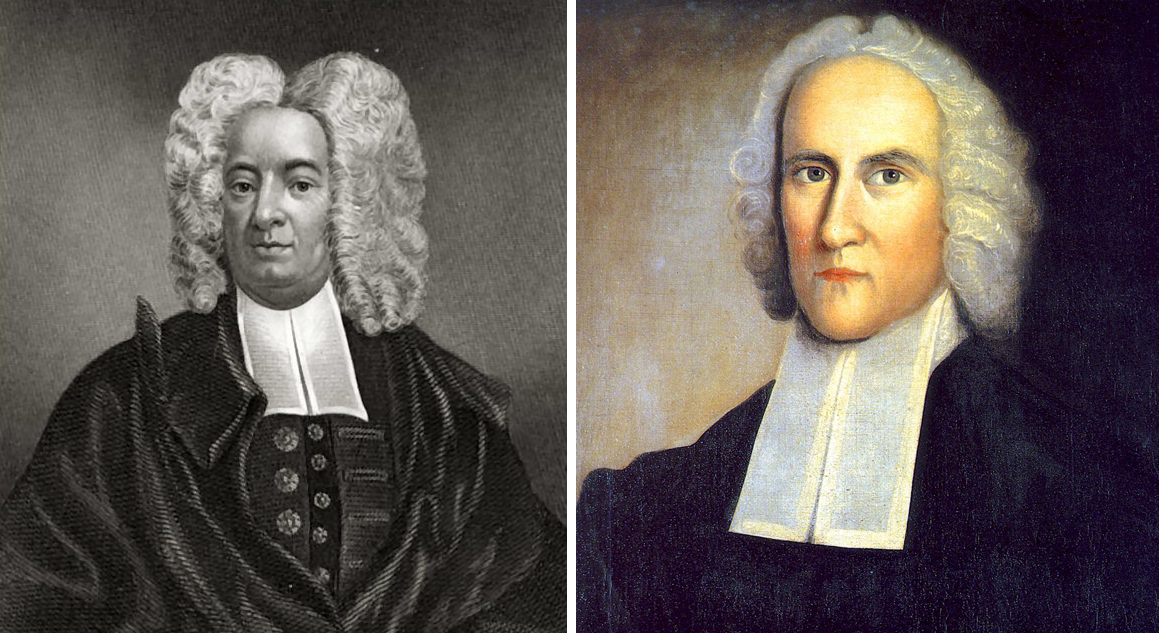

大覚醒(The Great Awakening)とは信仰復興運動(リバイバリズム)のことをいう。18世紀半ばに第一次のリバイバルがおこったようだ。ノーサンプトンの町の教会にいたジョナサン・エドワーズ(1703~1758)という牧師が当時のリバイバルの民衆活動を記録して、『誠実な報告』としてメディアに載せた。それはのちにフランクリン以来の“preach and print”(説教して印刷する)の活動と言われたものに、熱狂的な信仰復興がぴったり重なっていくニュームーブメントだった。ホフスタッターはここに反知性主義が始まったと見た。

が、どうしてグレート・アウェイクニングとしての大いなる覚醒が反知性主義のスタートになったのかは、これだけではわからない。そこが見えるにはいったん建国時アメリカの宗教事情にまで立ち返る必要がある。ホフスタッターの議論はそこに始まる。

アメリカという国は、メイフラワー号に乗ったピルグリム・ファーザーズ(巡礼の父祖たち)の入植者と、その後継者たちによって建国された。かれらはすべてピューリタンたちである。

大木英夫(620夜)が『ピューリタン』(中公新書)であきらかにしたように、ピューリタンは「動く会議宗教」だ。会衆が集い、祈りを共にし、ミーティングを開く。基本的にはきわめて知性的なキリスト教である。それが初期アメリカにヨーロッパから入ってきた。

対抗者はいない。カトリックはいないし、のちに発見されるネイティブ・インディアンたちのアニミズムやシャーマニズムもない。そういう風土の西部や南部ではなく、東海岸(ニューイングランド)に移植したのも大きかった。そのため、かなり厳格な宗教観が牧師たちによる聖書解読の説教によって伝搬した。

1646年までに海を渡ったピューリタンのうち、大学卒業者は130人で、そのうち98人が教会牧師だった。およそ40家族に1人という割合だ。アメリカ建国はこの教会牧師の密度が支えたのだ。

しかもヨーロッパにおけるピューリタンはプロテスタントと同義でもあるが、新大陸アメリカにはカトリック活動が先行していなかったのだから、既存の教義にプロテスト(抵抗・対向)する必要がなかった。まさにピュアなるもの(純粋なるもの)としてのピューリタンであればよかった。

ここまでは、マイグレーション(移住力)とトランスミッション(伝達力)が歯車となって教会を次々に建設し、そこに次世代が次々に成長してくると、アメリカは教会が説く原理とともに成長することになったという話だ。この骨格はのちにファンダメンタルズ(原理主義)と総称される。

メイフラワー号によって、イギリスのピューリタンたちはアメリカに上陸する。ここからアメリカの初期ピューリタニズムは始まっている。

Picture: Landing of the Pilgrims by Cornè - circa 1805

Cornè, Michele Felice - The White House Historical Association

アメリカ的なキリスト教の成長は、『風とともに去りぬ』などが描写しているように、各地でダイナミックな槌音になったとともに、はなはだ厳格でもあった。ファンダメンタルな信仰スタイルも二つの流れになっていった。信仰至上主義と救済準備主義だ。

信仰至上主義のほうは、個人間の信仰コミュニティでの「恩恵の契約」(covenant of grace)のために、それぞれの義認(justification)を優先させる。救済準備主義は倫理的生活を重視して「業務の契約」(covenant of works)を守ろうとするので、仕事の聖化(sanctification)を重視する。

これらが平行しながら活性化していった。いずれも労働契約を重視しているという点で、のちのアメリカン・ビジネスの繁栄を約束させるアメリカらしいスタートだった。

ファンダメンタルな大学も次々に創立された。ほとんどが私立大学だ。17世紀半ばにはハーバードが、独立革命に向かってイエール、プリンストン、コロンビア、ダートマスが揃う。いずれもピューリタンの牧師を養成することが第一義になっている(言うまでもないだろうが、カトリックが神父、プロテスタントが牧師である)。

そうした大学ではリベラルアーツの3学4科を基本に、自然哲学・道徳哲学・形而上学および古代東方言語が教えられた。土曜日がとくに重要で、聖書解釈学とそのための論理分析(logical analysis)が叩き込まれた。そして、これらを裏打ちするのが、アメリカ国家をピュアに建設するための勤労への全面奉仕であった。それが信仰(回心)の証しだったのである。

こうして初期ピューリタン社会が高速に確立していったのだが、それは民衆からすると、高度な聖書理解と勤労を同時に求められることになる。またそれを言葉で説明できることと、自分の働く姿を明確に示していくことが要請された。アーリーアメリカン・ピューリタニズムはきわめて知的勤労的であったのだ。

やがて民衆(会衆)たちは、教会の要求する水準と自分たちの信仰力とのあいだに溝があることを感じはじめた。

キリスト教では、たとえ幼児洗礼を受けていたとしても、成人してからあらためて自分の意志で罪を悔い改めて洗礼することによって、初めてクリスチャンになれるというふうになっている。これを「回心」(conversion)という。

民衆はこの回心をどのようにおこせばいいのか、厳格な初期ピューリタニズムの社会では、それが戸惑いになることが少なくなかった。教会と自分とのあいだに溝が感じられてしまう。

それは「バカの壁」ではなく、上からもたらされる「知性の溝」だった。上からの信仰はコットン・マザー(1663~1728)がもたらした。下からの信仰はジョナサン・エドワーズがもたらした。

コットン・マザーはボストン生まれの開明派で、会衆派の教会を仕切るとともに、種痘の導入や植物誌の執筆をした。ただホーソーン(1474夜)の『緋文字』に有名なセイラムの魔女裁判にかかわったため、評判を落した。

民衆たちはエドワーズのわかりやすい説教のほうを求めるようになった。そして、回心して信仰することに「熱狂したい」と思うようになったのである。

これこそが民衆に大覚醒(リバイバル)をもたらす信仰復興運動(リバイバリズム)だった。ノーサンプントン教会のエドワーズや、イギリスから渡って巡回牧師をへて名演説ぶりを発揮したジョージ・ホイットフィールド(1714~1770)が活動を開始した。ホイットフィールドはフランクリンと昵懇になって「神の演出家」とさえ騒がれた。

これらが反知性主義的なピューリタニズムになった。厳格で理論好きなピューリタニズムではなく、信仰的愛嬌と大衆救済力と熱狂をもたらすピューリタニズムだ。19世紀に入ると、その勢いはもっと増していく。

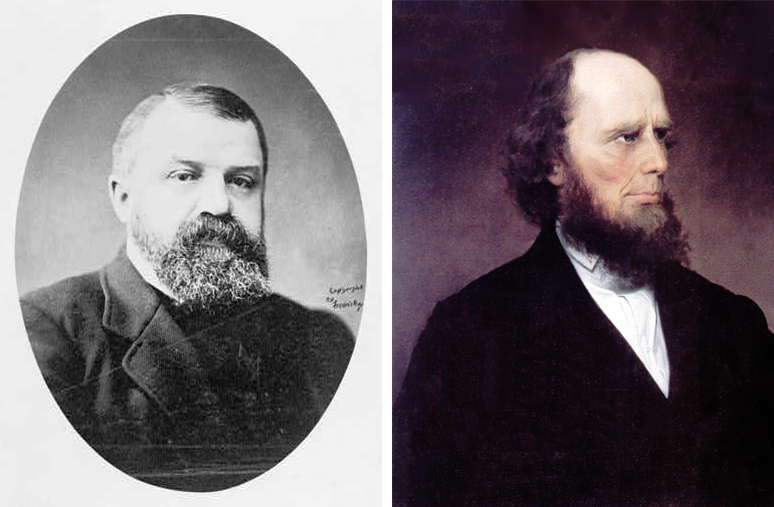

農夫出身の弁護士から伝導者に向かっていった第2次大覚醒期のチャールズ・フィニー(1792~1875)や、まともに学校を出ていないものの貧民街に教会を興し、YMCA会長までのぼりつめた第3次大覚醒期のドワイト・ムーディ(1837~1899)らが次々に名のりを上げて、「熱意なき知識」よりも「知識なき熱意」を訴えて、アメリカ人の心を鷲掴みにした。

なかでもとくに世紀末から20世紀にかけては大リーグの野球選手であったビリー・サンデー(1862~1935)が現れて、大衆伝導家としてほとんど聖人扱いを受けた。伝導者がアメリカン・ドリームの体現者になったのである。

かれらは「エヴァンジェリカル」(福音主義)と呼ばれ、民衆はその演説に、そのメッセージに、その一挙手一投足に酔った。アメリカお得意のタウン・ミーティングもネガティブ・キャンペーンもパブリック・ビューイングも、かれらエヴァンジェリカルが“発明”したものだ。

それでどうなったのか。アメリカ社会にマインド(精神)とハート(心情)とが、エモーション(情緒)とインテレクト(知性)とが、緊張関係をもって相克するようになった。ホフスッタッターはこの相克をこそアメリカ独特の反知性主義の波と捉えたのである。

本書を読んでいると、フィニーやムーディやサンデーがいかにユニークで情熱的な大衆煽動家だったかということが、よくわかる。それとともにかれらは「ビジネスモデルとしての信仰運動」を展開し、近代アメリカの経営思想や顧客戦略をことごとく先取りをしたのであろうことも、よくよく伝わってくる。

実際にも、コカコーラやマクドナルド・ハンバーガーやリーバイス・ジーンズは、かれらの福音ビジネスをほぼ丸写しにして市場拡大していったとおぼしい。そこには背広族なんていなかった。みんなスティーブ・ジョブズのような格好で、どんなところにも出入りした。言いかえれば、ジョブズは21世紀のビジネスに大覚醒をおこしたかったということだ。

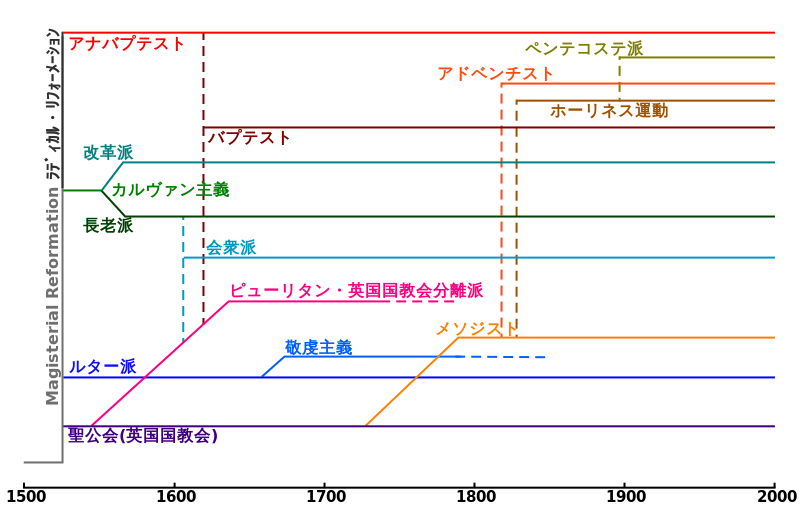

リバイバリズムは大衆のリーダーをつくっていったとともに、新たなデノミネーション(教派活動)も生んだ。最も広がったのがメソジストとバプテストだ。

二つはいささか対照的で、メソジスト教会は中央組織をがっちりつくり、バプテスト教会は各個教会主義という分散活動に徹した。これらも大衆を巻き込むエヴァンジェリカルな思想に徹し、ヨーロッパ的な理性にこだわる連中などには目もくれなかったのである。

ようするにアメリカの反知性主義は、アメリカの国土に根付く熱狂を組み上げて、とりすましたヨーロッパ文化と決別することを選んだのだ。

ホフスタッターは、アメリカ人が「イギリス譲りのジェントルマン」を捨てたのはグレート・アウェイクニングによってのことで、そのことがアメリカ独特の中立主義文化(mugwump culture)をつくっていったとも分析している。

ここに言う「マグワンプ」という言葉はわかりにくいが、ふつうは豪奢な金メッキに走るような上流階層の趣味のことをさす。それがこの時期のアメリカでは、リバイバリズムによって圧倒されたジェントルマン層が中立主義を余儀なくされていったという動向に、使われる。

トランプに投票したのはこのマグワンプ・ソサエティでもあったのである。WASPの「P」はこうして体制化されていったのだと思われる。

というわけで、ホフスタッターはハードすぎた初期ピューリタニズムが、民衆指導者たちのソフトな反知性主義によって逆転されてきたというムーブメントを抽出してみせたのだが、それはそうだったとして、その後に続いたアメリカ社会がグレート・アウェイクニングをどのように自家薬籠にしていったかという点については、ホフスタッターやその後のアメリカ社会思想史の説明では、判然としない。

とくに19世紀半ばに、きわめて禁欲的で反知識的で反ヨーロッパ的な自然主義、超絶主義、「内なる神」意識、アメリカ主義をもたらしたエマソンやソローについての摑まえ方が、かなりわかりにくい。

ごく常識的なアメリカ文学史では、エマソンの登場が、ホイットマン、ソロー、メルヴィル(300夜)、ホーソン(1474夜)、ヘンリー・ジェームズらに刺戟を与え、19世紀後半の最初の黄金期を形成した。というふうになっている。それなら、これらの表現者や思想者たちが、それまでの「覚醒」やその後の「反知性」を代表していたのかというと、とてもそのようには思えない。そもそもエマソンにそんな役割を与えるのがいいかどうか、いささか疑問なのだ。

ラルフ・ウォルド・エマソン(1803~1882)はボストンに生まれ、弱冠14歳でハーバード大学に入り、少し苦労をしたのちハーバード神学校を出て牧師になった。

自由信仰をしたため教会を追われて渡欧したが、戻ってきてからは「個人の無限性」と「アメリカ文化の独自性」を強く主張した。その思想は1836年の「超絶主義宣言」として、また翌年の演説「アメリカ学派」として、あっというまに話題になった。当時すでに、この演説は「これこそはアメリカの知的独立宣言だ」と言われた。

大評判になるほど独創的だったのはよくわかるが、はたしてそれがソフト・ピューリタニズムを画期する反知性主義であったかというと、そういうものではなかったように思える。少くともぼくには、そう感じられてきた。

エマソンが唱えた「超絶主義」(transcendentalism)やエマソンを中心に形成されたトランセンデンタル・クラブや実験的共同体ブルックファームには、たいへん魅力的なものがある。

ぼくにそのことを示唆したのは北村透谷の内部生命論と稲垣足穂(879夜)のエッセイ群だったが、あらためて振り返って惟えば、それは日本人によるエマソンの東洋的解釈であって、アメリカ人がそこに見いだしたものとは少し違っていた。

それというのも、われわれは(われわれ日本人は)エマソンがゾロアスターに言及しなかったら、ニーチェ(1023夜)は『ツァラトゥストラはかく語りき』を書かなかったはずだろうし、エマソンはプラトン(799夜)についてもずいぶんディープな思索をほどこしているが、それはハイデガー(916夜)の先取りでもあったはずだと見えるのだが(そんなふうに評価したいのだが)、アメリカ人にとってはそのような見方はちっとも嬉しくもない見方だったようなのだ。

アメリカ人には、エマソンがアメリカに独自の思想を打ち立てたこと、それはヨーロッパをぶっちぎることだったということのほうが、ずっと大事なことだったようだ。

比喩的にいえば、われわれ日本人はエマソンの超絶主義に老荘思想を見いだし、そのクラブの雰囲気からは竹林の七賢の清談や18世紀江戸の文人ネットワークに似たものを感じたのだが、アメリカ人はそこからセルフサービスによるスーパーマーケットや自力で自給自足をはかるコンビニエンス・ストアをめざしたのである。

もう少し思想的にいえば、アメリカ人はエマソンから「成り立ち」(constitution)を学び、自力と大霊(over-soul)とが結びつきうることを教わったと思いたかったのだ。

コンコードは豊かな文学の伝統で知られる。ソローはウォールデン池のほとりで2年2ヶ月を過ごし、『ウォールデン 森の生活』に描いた。また、同じくトランセンデンタル・クラブに所属した『若草物語』を書いたルイーザ・メイ・オルコットもここで暮らした。

J.W. Barber & J. Downes - Harvard University, Houghton Library, Amos Bronson Alcott papers, 1799-1888: Guide. (MS Am 1130.9-1130.12 )

エマソンがアメリカ人に「内なる神」(God-within)をもつ自信を与えたというのは、よくわかる。アメリカ人は自分たちこそインディペント・デイを代表する一人ひとりでありたいからだ。これはハリウッド映画の英雄がきわめて個人的なヒーローであることにもあらわれる。

またそのことは、エマソンが主張した「自己信頼」(self-reliance)に大きな影響を受けたヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817~1862)によって、その主著『森の生活』による自然回帰の強調となり、信仰者としては「市民的不服従」になっていったというのも、よくわかる。これまたハリウッド映画の登場人物の半分が自己信頼派と自然愛好派で描かれていることにもあらわれている。

けれども、こうしたエマソンやソローの表現思想が、ホイットマンからホーソンまでの文学的成果をひっくるめたアメリカ的反知性力の牽引になったというのは、どうも首肯しがたいところなのである。

ホフスタッターの記述には、知的ピューリタニズムとリバイバル反知性との関係に起因させている現象として、もうひとつわからないところがあった。それは60年代のアメリカの反知性主義を論ずるにあたって、ビートニックやヒッピーやアンダーグラウンドのムーブメントを採り上げたことだ。

ビート・ジェネレーションが感覚的なことをたいせつにして、身体的なこと、音楽的なこと、共同生活的なことを率先していったことはその通りだろうが、そこにソロー的な「森」(ヴィレッジ)が想定されていただろうこともその通りだろうが、そこにはたしてエマソンの関与と反知性を認めるべきかというと、どうもそうとは思えない。

本書の記述ぶりからすると、ビートやヒッピーと反知性を結びつける気になったのは、ノーマン・メイラーの言説に従ったからのようだ。だが、これは早とちりだった。

ノーマン・メイラーはかなり破天荒で痛快な作家である。ハンガリー系ユダヤ人で、ハーバード卒業後は陸軍兵士としてルソンで戦い、終戦後は進駐軍として館山や銚子や小名浜に滞在した。こうした体験を書いたのが『裸者と死者』だった。ヘミングウェイ(1166夜)の戦争ものを、初めて凌ぐ傑作があらわれたと騒がれた。そのあとの『鹿の園』も傑作で、大江健三郎がぞっこんだった。

ただメイラーはそうとうなアメリカ愛国派であって、自分こそが代表的なアメリカ人であるべきだという自負に満ちすぎていた。それが『ぼく自身のための広告』や『アメリカの夢』になったのだが、このアメリカン・スタイルを喧伝するために、いっときスクウェアとヒップウェアのきわどい峻別に酔っていたことがあって、これがホフスタッターを類焼させたのだと思う。

当時のホフスタッターは映画『いちご白書』で有名になったコロンビア大学の学長代行をしているあいだに、いろいろ勘違いしたものが混じったにちがいない。

ちなみにこのことは巽孝之がみごとに構成編集執筆をした『反知性の帝国』(南雲堂)で、志村正雄が『知性・反知性・神秘主義』として雄弁に文句をつけているので、詳しくはそちらに委ねたい。巽のこの本は、日本で刊行された“反知性もの”としては、最もおもしろかったものある。

ともかくもぼくとしては、アメリカの反知性主義はエマソンに絶頂を迎えたわけではなく、現代においてはアメリカのビジネスと政治と民主主義にこそ絶頂を迎えつつあるのだと言いたい。

ヒッピーは、1960年代後半に、おもにアメリカの若者の間で生まれ、世界中に広まっていった。彼らの多くは、自然と愛と平和とセックスと自由を愛していると主張した。

ところで、今夜の話の底辺でややこしく動いている問題は、いったいわれわれは「知能的なるもの」(intelligent)と「知性的なるもの」(intellect)とをどのように区別してきたのかということだ。

ふつうは、知能は動物から受け継いだ機能が人間において開花したもの全般のことで、そこには生物学的なすべての活動が前提になっている。学習力や反応力や判断力は知能的なものになる。だから人工知能(artificial-intelligence)といえば、これらをコンピュータ・ネットワークがどれほど代行できるかということが前提になる。

これに対して知性は、言語や科学的発見や技術開発や政治的実践など、文明と文化の随所に発揮されてきた才能のことをいう。当然、戦争に勝つことも社会問題を解決することも、議会を運営することも新しい料理をつくることも、映画を演出することも詩集を出すことも、すこぶるインテレクチュアルなのである。

が、こんなふうに知能と知性の違いを分けてみてもあまり役に立たないだろう。そこで次のように考えてみることになる。

知能とはQ&Aを次々に成立させるプロセスをまっとうする能力のことで、わかりやすくいえば「答えがある問題」をそのための問いや動機から導き出せることである、と。そう、みなしてみることだ。動物たち、とくに哺乳動物はこのQ&Aで成り立っている。

知性はそうではない。それらを含んで「答えのない問題」に向かっていく。向かうにしたがって理解力が広まりも深まりもして、そこに新たな問題を立てる気にもなっていく。これがインテレクチュアルなのである。

少しは進んだと思うが、とはいえインテリジェントとインテレクチュアルとを分けていこうとすること自体が、今日の哲学や思想にはもはや無理があるとも言うべきだ。まして反インテリジェントや反インテレクチュアルを想定しようとするのは、歴史にさかのぼった経緯を述べるならまだしも(ホフスタッターのように)、歴史的現在に臨む思想としてはほとんどどんな切れ味をもてないところに来ていると思ったほうがいいだろう。ぼくは、そう断じている。

というわけで、今夜の反知性主義をめぐる議論は、トランプ現象があったから浮上しえたようなものの、今後もこの視点でアメリカや日本やEUを語っていくのは、また差別問題や民主主義を語っていくのは、あまり成果が見込めないということになる。

そこで最後に、アメリカ人なら誰もが知っているエピソードを付け加えて、今夜の話をしめくくりたいと思う。二つほど、付け加える。ひょっとすると、こんな話のほうがわかりやすかったのかもしれない。

(A)

去年のアイオワ州の大統領予備選で、トランプは「たとえニューヨークの五番街のど真ん中に立って誰かを射殺したって、私は支持者を失わない」と豪語した。ずいぶんヤバい放言をしたものだが、トランプはむろん知っていたことだが、アメリカの大統領には実際に誰かを射殺して当選したヤバい男がいたのである。第7代大統領のアンドリュー・ジャクソンだ。20ドル紙幣の肖像になっている。

結婚問題をめぐる恋沙汰だったし、実際には決闘での射殺であったのだが、ジャクソンは自分を非難した男をピストルで撃ち殺した。

ジャクソンはジェントルマン(地主)出身ではない初の大統領である。スコッチ・アイリッシュで、正規の教育を受けることなく働きながら弁護士になった(トランプの母親はアイルランド移民である)。やがて1812年の米英戦争では軍神と呼ばれるほど活躍したが、誰も大統領になるだなんて思いもしなかった。ド・トクヴィルは『アメリカのデモクラシー』(岩波文庫)に「ジャクソン将軍は性格こそ激しいが、能力は凡庸だ。自由な人民に統治に要する資質を示すものは、その経歴を通じて何ひとつなかった」と綴り、ホフスタッターは「アメリカの政治で、真に強力で大掛かりな反知性主義への最初の衝動となったのは、ジャクソン派の選挙運動であった」と書いた。

その1824年の選挙戦でジャクソンと大統領を争ったのは、ジョン・クインシー・アダムスである。第2代大統領の息子で、ハーバード出身、オランダ大使をへて34歳で上院議員に選出され、モンロー時代は国務長官としてスペインからフロリダをもぎとった。水も漏らさぬ貴族的ジェントルマンとして有名で、本人もそれを隠さず、学芸的なるインテレクチュアルとしてのポーズを欠かさなかった。

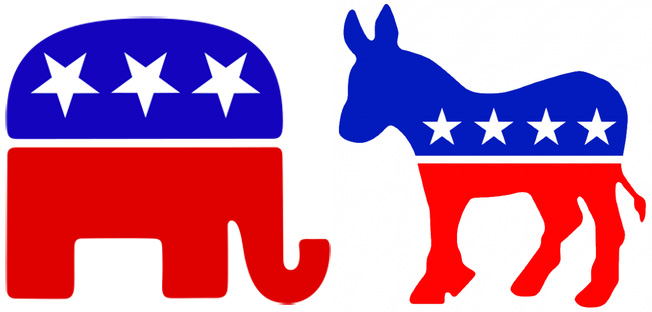

二人が激突した。大統領選で、アダムスはジャクソンをジャッカス(ロバ、まぬけ)呼ばわりをしたが、ジャクソンはそれを逆手にとってロバを自陣のシンボルに使った。このとき民主党が結成されたので、民主党はいまなおロバなのである(共和党はゾウにした)。大かたの予想を裏切って、選挙はジャクソンに軍配が上がった。

以降、アメリカでは「野卑なる者が好きな暴言をしつづければ、貴族的な理性は敗退する」と揶揄されるようになった。

1815年1月8日のニューオーリンズの戦いでは停戦協定妥結後であるにもかかわらずイギリス軍に奇襲をかけ配下の5,000名の兵達が、イギリス軍7,500名以上に勝利した。

Edward Percy Moran - Library of Congress

1828年の大統領選挙で、ジャクソンが“jackass”(雄のロバ)と揶揄されたことを逆手に取り、キャンペーンにロバのシンボルを使ったのが始まり。共和党のゾウは、漫画家のトーマス・ナストの諷刺画の中で、ロバに脅されて逃げる動物の1つとして登場。民主党の専制主義に逃げ回る共和党支持者を表していたが、のち党のシンボルとなった。

(B)

ホフスタッターの本は1964年なので、その後のアメリカにおこった出来事を書いておく。ビリー・グラハムのこと、「ジーザース・ムーブメント」のこと、非伝統的礼拝運動のこと、中絶反対運動のことなどだ。

今日ではこれらも反知性主義の波とされているが、ぼくはそう見るのがいいかどうか、わからない。

ビリー・グラハムはノースカロライナの農場育ちで、少女への失恋体験をきっかけに糸杉を相手に救済の説教をくりかえし訓練して、稀にみる伝道師になっていった。その後はマジソンスクウェア・ガーデンでの連続伝道イベント、テレビ出演による新たなテレビ伝道師としての活動、ベルリン世界伝道会議やローザンヌ世界伝道会議の成功などを通して、大リバイバル運動聖霊派のリーダーとして君臨した。

グラハムは保守派のリバイバルの象徴になったのである。ニクソンの助言者としても知られ、ギャロップ社の「20世紀で最も評価される100人」の7番目にランクされた。ちなみにレーガンはテレビ伝道師次世代のジェリー・ファルエルの応援で大統領になり、ジョージ・W・ブッシュはビリー・グラハム本人からバプテスマを受けた。

ビリー・グラハムはトルーマン大統領以来、オバマまでのすべての大統領と会談を行っている。

The White House from Washington, DC - P042510PS-0042

1968年、パリでカルチェラタンが燃えると、世界的なカウンターカルチャー(対抗文化)とスチューデントパワーのムーブメントが巻き起こった。アメリカではこの動きにロックとドラックとが結びつき、多くの若者が大学と教会とコンサート会場を拠点にイエス・キリストをスーパースター扱いをして崇めるという活動が西海岸に広まった。「ジーザース・ムーブメント」という。カリフォルニアのチャック・スミスのカルヴァリー・チャペルでは数カ月で15000人が洗礼を受けた。ジョーン・バエズやボブ・ディランの歌とともにあることと「ジーザース・クライスト!」と叫ぶことは一緒くたになったのだ。

福音派や聖霊派の中に、このジーザース・ムーブメントを教会活動に積極的に取り込み、フォークソング、ゴスペル、黒人霊歌、ポップス、ロックの享受と貧民救済と差別撤廃とをアピールする動きがおこっていった。ときにそれらはベトナム反戦運動とも共振したため、ここにアメリカの70年代以降のリバイバリズムは、保守派の台頭とカトリックからの反撃を食うことになる。

すでにケネディはアメリカ合衆国最初のローマカトリックの大統領で、マーティン・ルーサー・キングの公民権運動に協力したのだが、二人とも暗殺されていた。しかし、そこからいくつもの亀裂が生じたのである。

最も話題になったのは1973年に人工妊娠中絶が合憲判決されたことをきっかけに、中絶容認派(プロチョイス=選択尊重派)と中絶反対派(プロライフ=生命尊重派)とが激しく対立していったことだ。テレビ伝道師たちは中絶による道徳的堕落を訴え、リベラル派は堕胎者・同性愛者・性同一障害者らのアピールと連動した。

これらをアメリカの反知性主義の継続とみなすとしたら、アメリカはあまりも悩ましい70年代をおくったものである。

聖書を題材にイエス・キリストの最後の7日間を描いたロックミュージカル。1971年、ブロードウェイでの初演は、神への冒涜と批判する信者が劇場前でデモを行い騒然とする中でその幕を開けた。1973年に映画化。監督はノーマン・ジュイソン。

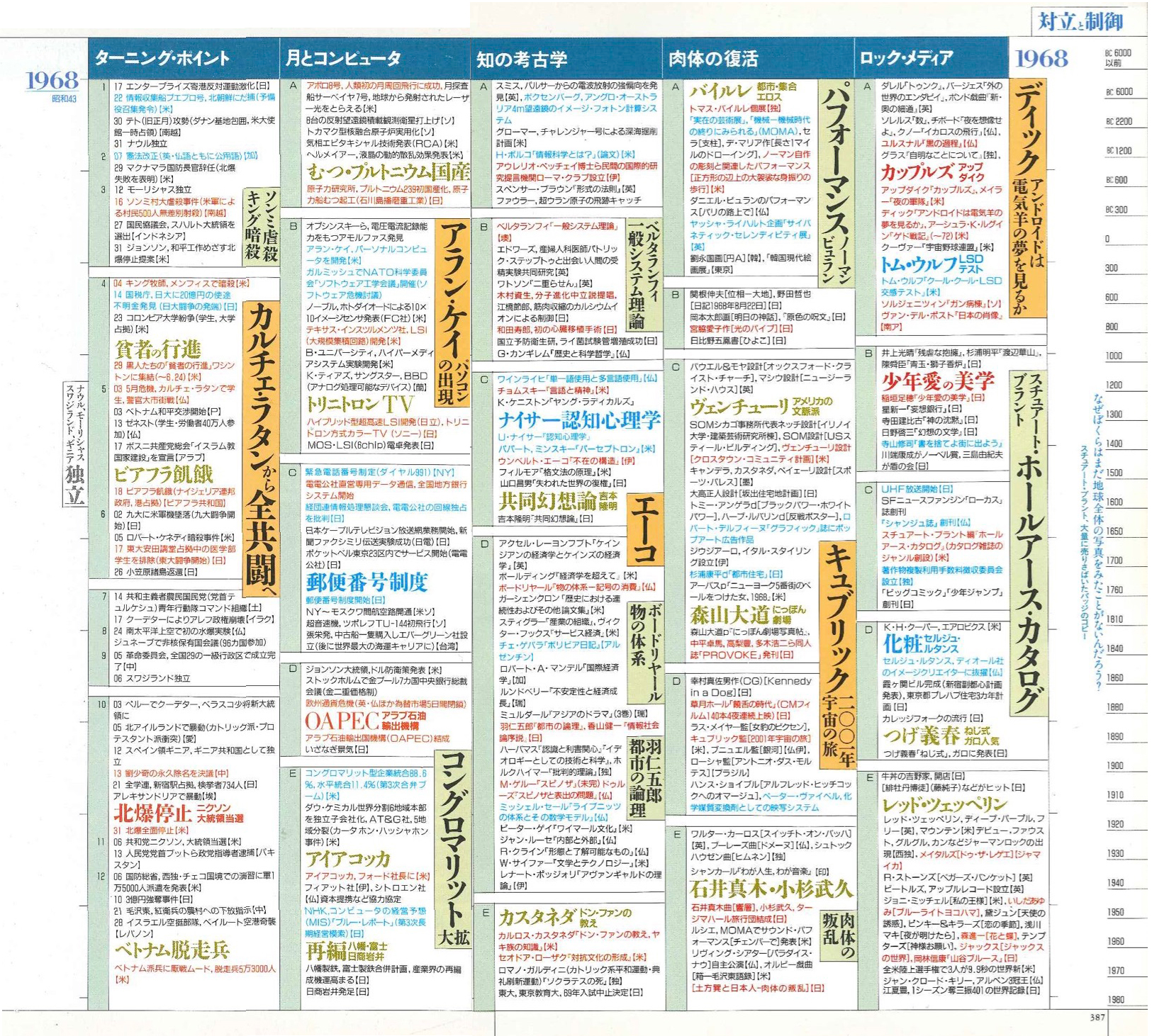

カルチェラタンから全共闘へ学生たちの運動が世界へ飛び火する時代に(左上)、キューブリックは「2001年宇宙の旅」へ(右から2列目)、スチュアートブラントは「ホール・アース・カタログ」へ(右端)と向かっていく。

⊕『アメリカの反知性主義』⊕

∈ 著者:リチャード・ホーフスタッター

∈ 訳者:田村哲夫

∈ 編集:栗山雅子

∈ 協力:釘本春良

∈ 発行所:株式会社みすず書房

∈ 本文印刷所:理想社

∈ 扉・カバー印刷所:リヒトプランニング

∈ 製本所:誠製本

⊂ 2003年12月19日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1部 序論

∈ 第2部 心情の宗教

∈ 第3部 民主主義の政治

∈ 第4部 実用的な文化

∈ 第5部 民主主義の国の教育

∈ 第6部 結論

∈∈ 原註

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 索引

⊗ 執筆者略歴 ⊕

リチャード・ホフスタッター(Richard Hofstadter)

ニューヨーク州バッファローに生まれる。バッファロー大学卒業後、コロンビア大学で修士、博士号を取得。1952年からコロンビア大学歴史学教授。主な著作、主な著作、Social Darwinism in American Thought 1860-1915 (1944)、『アメリカの政治的伝統』(1948, 岩波書店 1959, 60)、『改革の時代――農民神話からニューディールへ』(1955 ピュリッツァー賞、みすず書房 1967, 1988)、 The Paranoid Style in American Politics (1966)、 The Progressive Historians (1968)、 The Idea of a Party System (1969)、 America at 1750 (1972)。1970年没。