父の先見

ハヤカワ文庫 1979

Ray Bradbury

: Fahrenheit 451 1953

[訳]宇野利泰

書物を描いた書物には、ステファヌ・マラルメこのかた執念のようなものが宿っている。

モーリス・ブランショ、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、ロレンス・ダレル、アンリ・ジャン・マルタン、ウンベルト・エーコなど、かれらの軒並みの書物思想は、書物の神話を確信して書物の将来に加担した人間の宿命のようなものを、黒々と描いてきた。

ブラッドベリはどうか。ブラッドベリ自身が書いた『ブラッドベリがやってくる』(晶文社)によれば、彼もまたたいへんな書痴であり、図書館狂いの性癖をもっている。そうでなければ、書物が自然発火する温度である華氏451度(摂氏220度)なんぞに着目するはずはない。

この作品の魅力は、ブラッドベリが書物を焼く法令をもったジョージ・オーウェル型の窮屈な未来社会を一方で描きつつも、その一方で、ブラッドベリがどのように書物の神話を取り戻そうとしたかという一点にかかっている。

書物を焼くのは秦の始皇帝の焚書のようなもので、社会があまりに究極の姿を求めるときにしばしばあらわれる悲喜劇的な現象である。別に未来社会ばかりにおこるわけではない。もちろんブラッドベリもそのつもりで書いている。

しかし、この現象の背後には「禁書」「発禁」という、もっと普遍的なタブーが宿っているともいうべきなのである。エーコの『薔薇の名前』にもみごとに描かれていたが、どんな時代にも禁書・発禁という動向がある。日本にもとくに江戸時代以降は何度も発禁がおこっている。明治の大逆事件のあとは特高警察による検閲によってたくさんの文書が「×××××」の伏せ字になった。最近の日本でも、あいかわらず「青少年に変な本を読ませない会」というおばさんの活動が続いている。キリスト教関係やイスラム教関係では、いまでも激しい禁書合戦がおこっていて、『悪魔の詩』殺人事件のような血なまぐさい動向が水面下を動かしているといってよいだろう。禁書・発禁はどんな時代にもおこっているものなのだ。アメリカ創設メンバーのベンジャミン・フランクリンさえもが、イギリス本国から“入国”してくる影響のよろしくない書物の焚書を条例化したものだった。

そもそも書物は禁書・発禁の上に成り立っているとさえいえるのである。

本書は、このような普遍的な禁書・焚書の問題を、ブラッドベリが当時のアメリカに吹き荒れていたある忌まわしい現象にプロテストして書いた。

その忌まわしい現象というのはマッカーシズム、すなわち“赤狩り”である。ブラッドベリはマルキストでもそのシンパでもなかったが、社会の成り立ちとしてマッカーシズムの暴挙がとうてい許せない。誰が思想などを検閲できるのか。誰が書物を禁止できるのか。ブラッドベリはそのことをSF的ステージにのせて綴るにはどうするか、それを考えて『華氏451度』を構想していった。そのとき浮かんだのが怖るべき「書物の自然発火点」というアイディアだったのである。

物語は時の焚書官ガイ・モンターグが燃えさかる火の中で任務遂行をしている光景から始まる。

焚書官は映画『ゴーストバスターズ』さながらの大仰な消火装置を装着していて、この世界で禁止されている書物を片っ端から燃やしていく任務をおびている。任務は大胆に、無情に、次々に遂行されていった。

こうして誰もが書物を読まなくなってきた。そのかわり、その世界の“国民”たちには、耳にぴったりはめこむことのできる超小型ラジオ「海の貝」が支給され、どこへ行くときもそこから流れる情報を浴びせられていた。また、家に帰れば帰ったで、部屋の中では巨大なテレビスクリーンが装置されて、たとえ一冊の書物がなくともこれを四六時中眺めていればじゅうぶんに幸福になれるように仕組まれていた。

ところがある日、ふとしたことからモンターグは、この焚書システムの逆鱗にふれるような秘密をもってしまうことになる。焚書担当官が読書にめざめてしまったのだ。そして、ふと目にした書物の一端に「推定によると、1万1千ほどの人々が、卵を小さいほうの端で割ることに肯んぜず、あえて死をえらんだものである‥」というような一文があることを読む。

これはなんでもないことのようだが、その世界では怖ろしいことなのである。なにしろ書物から知識を得るなんてとんでもないことなのだ。しかし、モンターグはその世界に残っている最後の一冊ともいうべき『聖書』にも出会い、世の中にはものの本質というものがいくらでも詰まっていて、書物というのはその本質や核心に迫るための“気孔”のようなものだということを知る。

さらに、あることがきっかけで、「ドーヴァーの岸辺」という詩を読みあげたとき、これをかたわらで聞いていた婦人が心から泣き始めたのも見た。

かくして事態は一刻の猶予も許されないところに向かっていた。このままではモンターグ自身が燃やされる。上官はうすうすモンターグの大逆罪にもまさる所業を察知して、機械シェパードを放ってモンターグらを狩ろうとさえしはじめた。

しかし、その国でモンターグのようになりつつあったのは、モンターグだけではなかった。ここからがブラッドベリの仕掛けが生きてくる。モンターグはついにあるとき出会った一団が、そのまま書物化していることに気がついたのである。かれらは一人ずつが自ら進んで書物化した人物たちだったのだ。

「自分はプラトンの『国家篇』そのものだ」という老人の紹介によると、その一団は、後ろで微笑んでるのがジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』さんで、その横に立っているのがチャールズ・ダーウィンの『種の起源』氏だった。『マタイ伝』や『ヨハネ伝』もいるし、科学が得意な男はアインシュタイン化し、いかにも無抵抗主義者のように見える男はマハトマ・ガンジー化しているようなのだ。かれらは生死を賭けて書物になった連中なのである。いわば古代の語り部である。

こうして事態は、結局は古代の文字がなかった時代のオラル・コミュニケーション世界に回帰する。最後にこの話がどうなるかは伏せておくが、ブラッドベリは書物を殺した帝国に対して、人間の生きた記憶をもって復讐したことになる。まさにボルヘスの「記憶の人フネスの国」の再来だった。

いま、われわれは耳にウォークマンをつけ、手にモバイル・コンピュータを持ち、ポケットに携帯iモードを入れている。

あげくに時代は急激なインターネット普及と拡張によってウェブ総世界を体験しつつあるのだが、それは、ちょっと視点を変えてみると、ブラッドベリが描いた焚書帝国さながらなのである。はたして、このウェブ総世界の情報洪水を前に、いったいわれわれがどのように「書物的なるもの」を取り戻すのか、実は見えにくくなっているともいえる。

『本とコンピュータ』という雑誌のタイトルが暗示しているように、書物とパソコンとデータベースを切り離したくない人々というのも少なくはない。アラン・ケイと話すたびに感じたことは、このパソコンを“発明”した男には最初から「書物的なるもの」をパソコンから切断する気なんて、これっぽっちも持っていなかったということだった。それが証拠にアラン・ケイお得意の「ヴィヴァリウム」というネーミングは、世界最初の修道院であるベネディクト修道院が開設した写本図書館のことだった。

アラン・ケイ以降も、たとえば電子図書館の構想が世界の主要都市で始まっている。ぼくも日本の国会図書館の電子化推進委員の一人にさせられた。これは必ずしも書物を捨てようなどという計画ではない。むろん燃やしてしまうわけでもない。

だから、「書物的なるもの」はウェブ総世界を前にして、むしろ静かに再浮上しているといってよいのだろうともおもう。

そうはおもうのだが、やはりいま「書物的なるもの」の真の本質は失われつつあるともいえる。デジタル情報のどこが、あのマラルメやボルヘスが愛した書物に似ているのかと問いたい気もしてくるのである。

そうだとするのなら、きっと電子上の華氏451度がやってくる前に、そして一人一人がプラトンやガンジーにならざるをえなくなる前に、われわれにはブラッドベリには内緒でやっておかなくてはならないことがあるはずなのである。

では、ブラッドベリ読書体験の話に戻って、追記をひとつ。

ぼくはレイ・ブラッドベリの作品のほとんどを読んでいるが、最初に唸ったのは『火星年代記』であった。この本のことを教えてくれたのは写真家の奈良原一高で、たしか杉浦康平も「あれはいいねえ」と言っていたようにおもう。

ついで『黒いカーニバル』と『十月はたそがれの国』に驚いた。この人に会いたいとおもったのはこのときである。ついで『ウは宇宙船のウ』『スは宇宙のス』を、フレドリック・ブラウンの『狂った宇宙』とともに読み耽った。そのときは工作舎に入ってきた戸沼恭にこれらを勧め、しばらくはブラッドベリとブラウンに似せてコピーを書く遊びに興じたものだった。この遊びは、ダイヤモンド社から頼まれて構成編集をした『東京市電・東京都電』という本のコピーに生かされている。

が、とくにぼくがやられたと思ったのは、『何かが道をやってくる』である。これは冒頭からやられた。「嵐の空模様のシャツを着た男が避雷針を売りにきた」というものだ。

追記をもうひとつ。

ブラッドベリは作家の作法をいろいろ提供している。『ブラッドベリがやってくる』『ブラッドベリはどこへゆく』(晶文社)にだいたいのことが書いてある。これは参考になる。

第1には、たっぷりした古い精神に新しいお化けをどう出すか、という作法である。これは泉鏡花とほとんど同じ作法といってよいだろう。第2に、真似をすること、どんな情報も開けてみること、たくさん書くことである。そして第3には、できるかぎり仕事に熱中し、その仕事のなかでリラックスをおぼえることである。この第3の作法のことを、ブラッドベリ本人は「小説作法における禅」とよんでいる。

最後にもうひとつ追記。

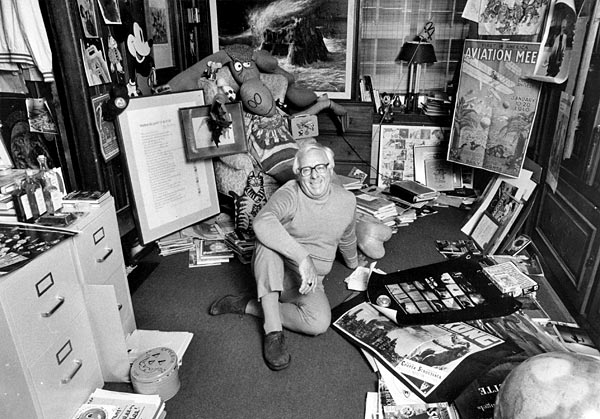

レイ・ブラッドベリと会って話しこんだ日本人はあまりいないらしい。そう、ブラッドベリ自身が言っていた。

べつだん会うのが困難なめんどうな作家ではない。ロスアンジェルスの飛行場に着いたら電話をかければすむ。すぐに何日のアポイントメントがいいかを、本人が決めてくれる。そうすれば、かなり気さくで、陽気であって、なんでも話したがるアメリカ人に会えることになる。

が、そのアメリカ人特有の明るさに、ぼくはちょっと面食らったほどだった。とくに地下室に案内されて、ミッキー・マウスをはじめとする厖大なぬいぐるみや人形のコレクションを自慢されたときは、これがあのブラッドベリなのかと疑った。

しかし、ブラッドベリの真骨頂はそこにある。好きなもの、嫌いなものをはっきりさせること、そこなのである。本人も、こう言っている。「まず自分が好きなものは何かを決めること、ついでに何が憎らしいかを決めること、そうしたら次にそこに入りこむキャラクターを選んでみることだ」と。ただし、そこで自分ばかりが主人公になってはいけないらしい。そこからは、そのキャラクターの大活躍のために努力を惜しまないようにすることだという。

地下室のキャラクター人形があんなに集まっているのは、レイ・ブラッドベリの世界を演じ分ける時間を待っている登場人物だったのである。

![]()

『華氏451度』

著者:レイ・ブラッドベリ(Raymond Bradbury)

訳者:宇野利泰

発行者:早川浩

1975年11月30日 発行

発行所:株式会社 早川書房

【目次情報】

第一部 炉床と火トカゲ

第二部 ふるいと砂

第三部 火はあかるく燃えて

解 説:ブラッドベリ・ノート(福島正実)

【著者情報】

レイ・ブラッドベリ(Raymond Bradbury)

1920年生まれ、アメリカの小説家、詩人。主に、SF・幻想・怪奇小説作家として知られる。1938年から1942年まで新聞の販売員をする傍らに書いた「振り子」(ヘンリー・ハースとの共作)、が『スーパー・サイエンス・ストーリーズ』に掲載されプロ作家に転身。1945年、『ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズ』に作品が収録される。1947年、処女短編集『黒いカーニバル』(Dark Carnival)をアーカム・ハウスから刊行し、続いて発表した『火星年代記』『刺青の男』で名声を得る。1947年、1948年にO・ヘンリー賞を2年連続受賞し、作家としての確固たる地位を得ると、1954年にはアメリカ芸術文学協会賞、カリフォルニア・コモンウェルズ・クラブのゴールド・メダル賞を受賞した。またハーマン・メルヴィル原作、ジョン・ヒューストン監督の映画『白鯨』の脚本を担当した。

本作も、フランソワ・トリュフォー監督によって同名映画化がなされている。叙情的かつ幻想的な作風が特徴で、日本にもファンが多い。晩年はロサンゼルスに在住し著作活動を続けていたが、長い闘病生活を経て、2012年6月5日に91年の天寿を全うした。