出版状況クロニクル

論創社 2009

出版売上は前年より670億円以上落ちて、

昨年1年間の廃業書店が1095店に及んだ。

それで、業界再編成が大きく動き出してきた。

いったいどこがメジャーを握るのか。

そとれも「紙」と「電子」がコンテンツを共有し、

「出版2・0」時代がやってくるのだろうか。

あるいはいよいよ「意味の流動化」がおこるのか。

本書は版元と書店の危機を訴えてきた著者による、

ただひたすらに赤裸々なレポートだ。

今夜はいささか「千夜千冊」でとりあげる本としては現況ふうになる。それも出版事情に関する本だ。なぜこういうギョーカイ的な本をとりあげるかというと、むろん理由がある。ぼくが本にひとかどの愛着をもってきたからだ。これからも変わらないだろう。それに先だっては『多読術』(ちくまプリマー新書)を出して、出版界に歪みがあることも、少しだけだが指摘したばかりだった。

それで5月の連休にいささかその手の本をまとめて読んでみた。そのためではないが連休は書店をハシゴした以外、どこにも行かなかった。もともと出無精なので、べつにめずらしいことではない。CSの格闘技番組や朝日ニュースターの「ニュースの深層」、NHKのドキュメンタリー、ヒストリーチャンネルを見たほかは、「千夜千冊」を少々書きため(「遊蕩扁」ではいつも十数冊の本を少しずつ書き足し、書き直している)、野口武彦の一連の歴史もの、とくに王道論を拾い読んでいた。

加えて急に思いたって、田中達治『どすこい出版流通』(ポット出版)、内沼晋太郎『本の未来をつくる仕事/仕事の未来をつくる本』(朝日新聞出版)、小林弘人『新世紀メディア論』(バジリコ)、本の学校編『書店の未来をデザインする』(唯学書房)、佐藤健児編集『本を売る現場でなにがおこっているのか』(雷鳥社)、矢部智子『本屋さんに行きたい』(アスペクト)、伊従寛『出版再販』(講談社)、山田淳夫『消える本屋』(アルメディア)、小板橋二郎『いま出版が危ない!』(講談社)、そして本書などの、出版・書籍・流通・メディアをめぐる本に目を通した。

こういう“テーマ型まとめ読み”は2カ月にいっぺんくらいの割合でする。2月には奈良県に頼まれた「これナラ本」こと『NARASIA』(ならじあ・丸善)のために、東アジア情勢に関する本を20~30冊目を通した。

そういうときは手持ちの本をまとめ読みするよりも、スターティングにあたってはたいてい新たに書店をハシゴして入手する。そのほうが体ごとの動機が起動する。プロセッシングする。本書も恵比寿の有隣堂で見つけた。奥付は5月15日初版第1刷印刷、5月20日第1刷発行になっているが、配本は5月に入って早々だったのではないか。

こういう“出版界もの”ばかりに目を通してみたのは、出版事情が激しく変化しているためで、その実態を知りたかったからだ。これまでは漠然とあまりに版元が潰れすぎているのに胸を痛めていただけだった。それがこのところ、もっと大きな歯車が動いているように感じられてきた。

いや、このところというのは、いろいろの「このところ」があって、その最もドラスティック状況が直近の「このところ」なのである。話の順序として、先に、そのいくつかの「このところ」について話しておく。

ぼくの雑な掴みでは、大きく言って3回ほどの「このところ」があった。最初は70年代終わりころで、いわゆる角川文庫ブームと「活字離れ」と学術系出版の低迷が巷の話題になっていた。

ぼく自身は文庫の隆盛には否定的な判断をもっていず(その後の新書ブームも懸念していない)、いわゆる「活字離れ」も基本的にありえないと思っているのだが(文字文化はむしろメディア各所で過剰になっていく)、当時は書店に行くたびに「乱れた印象」が目立っているのが気になった。本をハンターする書知的狩猟性が体に湧かない。すぐ書店を出てしまいたくなる。何が原因なのだろうと思っていたところ、あとで知ったことに、1978年の書籍返品率が史上最悪の46%になっていた。書棚がぐさぐさなのだ。

一方、この年には八重洲ブックセンターがオープンして読書ファンを唸らせていた。ぼくも八重洲で10冊、20冊を入手して、中2階で珈琲と煙草を喫しながらそれらに目を通すのが大いなる楽しみになったので、とうていこのあとに出版不況がおこるなどとは予想していなかった(いまは煙草がダメになったので寄らない)。しかしそれはいま思えば、これからおこる大型店舗時代と中小書店後退の予兆でもあったのである。しかし、なぜそうなっていくのか、この時点ではレンタルショップもCDもなく、コンビニも地方大型書店も出現していなかったのだから、どうも妙な不釣り合いがおこっているとしか感じられなかったのだ。

それでもこの70年代終わりに、早くも出版危機を訴える3冊の警告的著作が出ていたのである。たとえば紀田順一郎(517夜)の『読書戦争』は、「最近の本屋は楽しくなく、画一的なスーパーのようになっている」「書店にプロがいなくなり、流通の歪みが反映されている」「角川商法に岩波が後退させられている」「欧米にくらべて図書館がきわめて貧弱」というような警告をしていた。

また、小汀良久『出版戦争』は「文化財の出版物が消費財としての出版物に移行している」「質と量が共存しなくなった」「文庫本ブームが出版界をおかしくしている」と指摘し、寺林修の『出版流通改善論』は「再販制度を廃止して版元・取次・書店の質的変換をはかるべきだ」「出版界は地域社会のニーズに対応したほうがいい」といった進言をした。

これらの指摘はいまふりかえれば、当たっている点も、そうでない点もある。とくに再販制度の是非は難しい。また各地の図書館のように、その後にめきめき改善されていったものもある(日本の図書館数は数年前に最大数に達した)。けれどもこの時期に、何かの変質が確実におこっていたわけである。

次の「このところ」は、例の「失われた10年」の症状がはっきり悪化してきた時期で、1995年くらいからの数年間ということにしておく。1995年はアマゾンが設立された年で、はなはだ象徴的なタイトルをもった刊行物でいえば、この年の津野海太郎『本はどのように消えてゆくのか』(晶文社)から1999年の小田光雄『出版社と書店はいかに消えていくか』(論創社)まで、ということになる。

この時期はあきらかに規制緩和と金融資本主義の台頭の時期と、もうひとつには「紙」と「電子」が拮抗していく時期に当たっていた。電子派は「近日勝利!」を叫びはじめ、紙面派はおっかなびっくりになっていた。

ただし、ぼく自身は最初から、この「紙と電子」の拮抗にはそのころから疑問をもっていない。そのことは、ちょうどこの1995年に金子郁容(1125夜)と吉村伸と語りあった『インターネット・ストラテジー』(ダイヤモンド社)にも予告しておいた。この本はおそらくいま読んでもかなり未来を先取りしたものだった。「遊牧的知識共有社会」がくることを想定して、「市場の経済」を「関係の経済」に転換すべきこと、「悪と欲望とインターネット」に区別がなくなっていくだろうこと、コミュニティには隠れたイニシアティブが出現して「贈与の連鎖」を支えていくだろうこと、時代は「相互編集に向かっていくだろう」といったことを“予告”した。

だから、ぼくとしては出版を中核としたメディアたちが電子派を含んで共存していく可能性はいくらでもあるはずだと、当時も今も確信している。そんなことはメディアと出版の1000年にわたる歴史を見れば言うまでもないし(タイプライターからPCにいたるまで、写真からケータイにおよぶまで)、ぼくは社会のソフト基盤は長らく出版こそがつくっていて、そこにさまざまなメディアとコンテンツが巻き付いていくのであって、それは今後も続くべきだと思っているのだ。

しかしながらそれは、書籍や雑誌や新聞が断固としてその強力な文化特質を発揮するという前提に立ってのことで、これがみずから腰砕けになっていてはダメなのだ。ところがそれがどんどん弱腰になっていった。いや、複雑骨折やリンパ液障害をおこしていった。

いくつもの原因が想定できる。小中学校の教師力の低下、商店街の崩壊、お笑いブーム、女性誌氾濫もひどかった。CD、ゲーム機、レンタルショップ、コンビニ、大型書店などが出揃い、さらにケータイ波及時代にさしかかっていた。そこに加えて「暴走する資本主義」(1275夜)が迫ってきた。これらに押され、出版界はシュリンクし、たじたじとなり、半ば尻尾を巻きはじめた。これはおかしなことだった。ぼくの見方からすれば、メディアがいかに多用に発達しようとも、出版文化が後退するはずはないからだ。

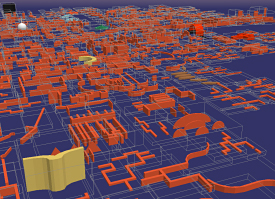

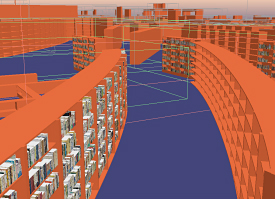

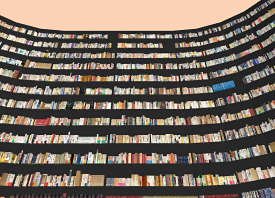

しかし、どうもそんなふうになってきてしまった。本好きなぼくの胸はだんだん軋み、そのぶん反逆もしたくなっていた。この反逆のスタートが、2000年に開始した「千夜千冊」と「イシス編集学校」なのである。また、一人でこつこつと構成していた「図書街」というものなのだ。「図書街」にとりくんだのは、本がいっぱい詰まった書棚を街の中の建物のようにみなして、その「見え」によって“知の触発連鎖”が子供にもおこっていくようにしたかったからだった。

図書街では、本棚の色や形のすべてにアレゴリカルな意味を持たせた

手前には大きな書物が開いたような形の書棚がみえる

その中で人々が出会い、コミュニケーションを繋ぐ

ここには約2万冊の本が並ぶ

もっとも、ここであらかじめ言っておきたいのは、コンピュータやネットのほうも「本気な力」をつくっていないじゃないかということだ。とくに日本は「編集力の蓄積」を怠った。

その後にグーグルの検索力が圧倒的な作用力をもち、アマゾンの流通力が高速多用な反応力をもっていったことは、否定するべきではない。これらはうまく使えばよろしい。けれどもIT業界はこういう時期にこそ、コンテンツの蓄積と編集力にその3分の1の資金と才能を投じておくべきだった。

が、そうはならなかった。いまなおそうである。ITネットワークの中の知識はすべからく検索の対象になっていくばかり、そこには街区や界隈や雑踏は用意されてはいなかった。これでは「記憶」は動かない。文化というもの、記録と検索だけでは成り立たない。記憶が動かなければならないのである。そこにこそ、サーチエンジンでは経験できない、ソフトゾーニングと創発的リンキングがひそんでいる。記憶と記録は切り離してはいけないのだ。そのことについては『多読術』にも少し語っておいた。もっと詳しくは新たに書き下ろす別の新書に展開する。

そういうふうにIT派の組み立てに対しての大きな不満はあるのだが、まあ、それはとりあえず詮方ないこととして、問題はやはり出版界である。良心的な出版社の多くが苦境に陥り、身売りをし、再生手続きに入らざるをえなかった。多くの知人や若手の編集者たちが、中央公論社から、平凡社から、筑摩書房から、作品社から去ってもいった。地方出版の倒壊も激しい。

しかしながら、これらはそれでもまだまだ前兆にすぎなかったのである。この2年で、ついに「このところ」の懸念は頂点に達することになったのだ。2007年からの状況だ。そのことを本書のレポートから見てほしい。

著者の小田光雄については、すでに『書店の近代』(平凡社)、『図書館逍遥』(編書房)、前著の『出版社と書店はいかにして消えていくか』(論創社)などの著者としても、またエミール・ゾラ(707夜)の「ルーゴン=マッカール叢書」の翻訳者としても、エマ・ゴールドマンの研究者としても注目していた。

以下、ざっと目を通してもらえばわかるように、かなりドラスティックな情勢ばかりがあからさまに頻出する。本が大好きな諸君はびっくりしないでほしい。きっと記憶が消去されていくような“めまい”がするかもしれないが、しかし、これが現状なのである。そのことを直視したうえで「日本という方法」がどこにありうるのかを考えてもらいたい。

では、いっさいの解説を加えないで、著者のクロニクルのみをかいつまむ(おそらくこれらのニュースは「新文化」や各社のHPなどから拾ったのだろう)。

【2008・1~7】

【2008・8~12】

【2009・1~3】

ざっとこういうものだ。かなり驚いた諸君も多いのではないかと思う。まだまだいろいろの兆候があるし、その後の変化もあるのだが(たとえばグーグルが英語圏社会でのウェブ上の多くの作家の著作物発表のアップロード権利を発表し、一週間前には大日本印刷が主婦の友社を傘下に入れた等々)、とりあえずこのくらいでいいだろう。みんなに名状しがたいショックを与えたいわけではないからだ。これが日本の出版界の実情なのだ。

ということで、さて問題はこのような状況をどのように見るのかということだ。検討しなければいけないことと、予測しなければいけないことと、そして出版流通問題を新たなメディア社会の中で捉え返すべきことがある。観察しておくべきなのは、国際情勢との比較と他の商品市場の動向との比較である。そのあとに考えるべきなのは、いったいわれわれはどんな「意味の市場」がほしいのかということだ。

たとえば小林弘人の『新世紀メディア論』は、2007年にイギリスのロイターとカナダのトムソンが合併し、ルパート・マードックのニューズ・コーポレーションが「ウォールストリート・ジャーナル」の発行元ダウ・ジョーンズを買収して、2008年には「トリビューン」の発行元が倒産したというような状況激変を冒頭に示し、インターネット広告出稿費が雑誌を追い抜いたのは日本では2007年後半のこと、イギリスでは2006年にすでに新聞広告をさえ追い抜いたと加えつつ、もはや「紙」と「ウェブ」を分けていたのではメディアはもたなくなっている。出版も「出版2・0」といった視点をもたざるをえなくなっている、と主張している。

小林はかつては「ワイアード」日本版を立ち上げた人物で、その後はブログの書籍化の先鞭をつけた。インスパイアの成毛眞と「出版バリューマネージメント」を謳って、「ギズモード」の日本版も立ち上げた。その小林は、これからは「誰でもメディア」の時代で、「情報化=メディア化=編集化」はつながらねばならず、編集者が経営者であるようになるべきだと言っている。

この見方はいわゆる“アテンション資本主義”の流れを強く反映したもので、かなりタフなメディア感覚と編集投資感覚が必要になる。「誰でもメディア」は誰にもあてはまりはしないだろう。それに、ここからはどんな「意味の市場」が見えるかということは展望されない。

再販制度をどうするかという日本の事情もある。アメリカには再販制度がないし、イギリスでは1996年から再販契約を結ばない出版社がふえてきた。フランスでは1979年にいったん再販制度を撤廃したが、小規模出版社の倒産があいつぎ、書物の価格も急激に上昇したので、ミッテランが大統領選で再販制復活を公約して、当選後にこれを導入した。日本でも再販制度を守ろうとする動きと政府と官僚による規制緩和の動きとが鎬を削っている。

ぼくは再販か反再販かではなくて、第3の「超再販」や「ループ再販」のような方法の浮上があるかもしれないと思っている。それにこのような問題は、日販・トーハンなどの取次店とともに、大日本印刷グループや角川グループやCCCグループなど、いま出版界の再編を担いつつある“大きな主役たち”が何を実現していくかという針路に左右されていく。そこに、コンビニ・グループやブックオフのような新たな販路を握る業態がどのような展開を見せるのかが絡まっているので、いちがいには議論できないものがある。

しかし、そもそも出版界の原動力は「資本」ではない。「人」である。本やコンテンツをつくりだすオーサリングの才能や編集の才能が今後どのように育っていくのか。書店員がどのようなエキスパートやコンパニオンになっていくのか。さらに読者はどのようなソサエティやコミュニティをつくっていくのか。そういうことを議論したほうがいい。

実は書店員については、ずいぶんいろいろの有能な人材が輩出してきた。たとえばジュンク堂の福島聡は書店を劇場とみなし、『書店人のしごと』『書店人のこころ』(三一書房)のあと『劇場としての書店』(新評論)を著して、書店員がなすべきことをかなり整理した。鳥取県米子には「本の学校」というユニークな組織があって、そこでは出版界を見通していくためのシンポジウムなども開かれているのだが、それらのなかにもたいていの書店員の改善点は列挙されている。

ドイツの書籍業学の職能教育(かつてのマイスター制度)にならい

書店人の職能訓練の場をめざす

シンポジウム「書店に未来はあるのか?激変期の書店経営者が徹底討論」

が、書店員にくらべて、編集者や読者については野放しなのである。ほとんど議論されてこなかった。ファッション、化粧、音楽、スポーツ、芸能などのジャンルでは、実は多様なクリエイター像とユーザー像のキャラクタリゼーション化と、その露出こそがそのジャンルの勢いを支えている。サッカーにおける“サポーター”像を思い浮かべてもらえばいい。それが出版界では隠れたままにある。「本」がファッションであり、芸能であり、知のスポーツであるのなら(まさにそうなのだが)、これはおかしい。今後は編集者と読者こそ、また版元の営業マンこそ、新たに脚光を浴びるべき「人」なのだ。縁の下から出てきてほしい。それには編集者や読者がもっとメディアにさらされたほうたいい。

胸が痛かったぶん、勝手なことをあれこれ言ってきたけれど、ほんとうは出版の本質にとって最も重要なのは「意味」である。本やメディアがもたらすもの、それは一言でいえば「意味」なのだ。出版界とは「意味の市場」の現場なのだ。

だから、一番多岐にわたって議論しなければいけないのは、ほんとうはそのことだ。けれども今夜は、このことを論じたいわけではなかった。いずれ、ぼくを含めた仲間たちの提案と提示によって、何を考えているのかを少しずつ見せたいと思う。今夜はただ、ギョーカイの実情がかなりドラスティックに再編成されつつあるのだということ、そのことによって何がおこるかが見えない状況にあるのだということ、それにしても「人」と「意味」とが見えないギョーカイになりすぎていることを知っておいてもらいたかった。

さて、何日後になるかはわからないが、次夜は、こうした情勢とはまったく無縁な「東洋のバイブル」を案内してみようと思う。何をとりあげるか、予想してみていただきたい。次夜は「千夜千冊」1300夜目にあたるので、その本を敬して選んだ。それにしても、うーん、世の中、思えば遠くへ来たもんだ。