父の先見

イラストルポ「本」のある仕事場

幻戯書房 2006

編集:塩野谷幹雄・河上進・小柳暁子・辺見じゅん

装幀:工藤強勝

誰だって他人の家のクローゼットや冷蔵庫や机の抽斗の中を覗きたくなるものだ。勝手に晩ごはんドキの他人の家にずかずか上がりこむというテレビ番組も、街を歩く女性のハンドバッグの中身をぶちまける無礼千万な番組もある。

テレビは「捕りもの・借りもの・持ちもの」を見せるのが好きだから、こういうことをしょっちゅうやる。けれどもこれは演出の仕方はともかくも、必ずしも卑しい好奇心のせいではない。テレビの忌まわしい趣味でもない。雑誌や週刊誌も同じことをする。

そもそも文明や文化というもの、建築物からファッションにいたるまで「見せたがり」で押し通してきたわけだ。その氾濫だ。そこに各自の欲望が絡みつき、私有をむさぼるようになった。その私有は衣食住その他のすべてに及び、時代が進むにつれて外から見えにくくなったものがゴマンと出てきた。

見えにくくなったものはいくらでもあった。政治信条から冷蔵庫の中まで、学校時代の成績から下着まで、怒りからクレジットカードの種類まで、職人技から不倫まで‥‥。メディアはこの「個人化されたもの」を覗きこみ、それを文明文化に代わって見せたがったのだ。

ここには「脇見る・よそ見る・盗み見る」という欲望3原則が貫いている。プルードンもバクーニンも、こう言った、「盗めよ、さらば与えられん」というふうに。

本だって同じだ。「他人の本棚」は覗いてみたい。食欲ならぬ“読欲”が見えるだろうから、ちょっと覗きたい。これもニンジョーだ。

ただし、読書という行為は食べ物や着る物とちがって、アタマの中に向けて消費されていくものなので、せっかくこっそり並べた蔵書を他人に見られるのはアタマの中を覗かれる感じがすると思う連中が多い。部屋を訪れた友人や知人が本棚に目をじっと注いでいるのに気が付くと、とたんに落ち着かなくなって「あんまりジロジロ見るなよ」と言いたくなるのはそのせいだ。けれども、だからこそそれを覗きたい。

というわけで、これまでひっきりなしに「男の書斎」といった雑誌特集が企画されてきた。ぼくも何度か取材と撮影の餌食になってきた。

いろいろ出回ったが、定番は『本棚が見たい!』(ダイヤモンド社)という3冊シリーズだろう。月刊「ダイヤモンド・エグゼクティブ」が90年代に8年間にわたって連載したものをまとめた。

めったに見られない竹中労(388夜)、山本七平(796夜)、市川崑、畑正憲、高村薫(1407夜)、和田勉、橋本治、田中小実昌、唐十郎、桜井よしこ(691夜)などのカラー本棚写真と、やや詳しいモノクロのパート説明が載っている。

鈴木邦男(1151夜)や大槻ケンジ(176夜)の本棚はまことに個性的で、当時の必見だった。なかでぼくが腰を抜かしたのは内藤陳の書斎の壮観だ。まあ、写真で見てほしい。

いまは懐かしいぼくの90年代半ばの本棚も入っている。代官山「青葉台ホームズ」1階101号室の本棚の一部だ。「ダイヤモンド・エグゼクティブ」に2年ほど「遊書術」を連載しているときだった。さっきその写真をあらためてまじまじと見たが、一面に科学書の6棚がカラー写真になっていて、ああ、こういうふうだったなと思い出した。現在の赤坂の仕事場ではこの並びはやむなく組み替えてしまったから、あれはぼくの50代前後の書棚残像シーンなのだ。

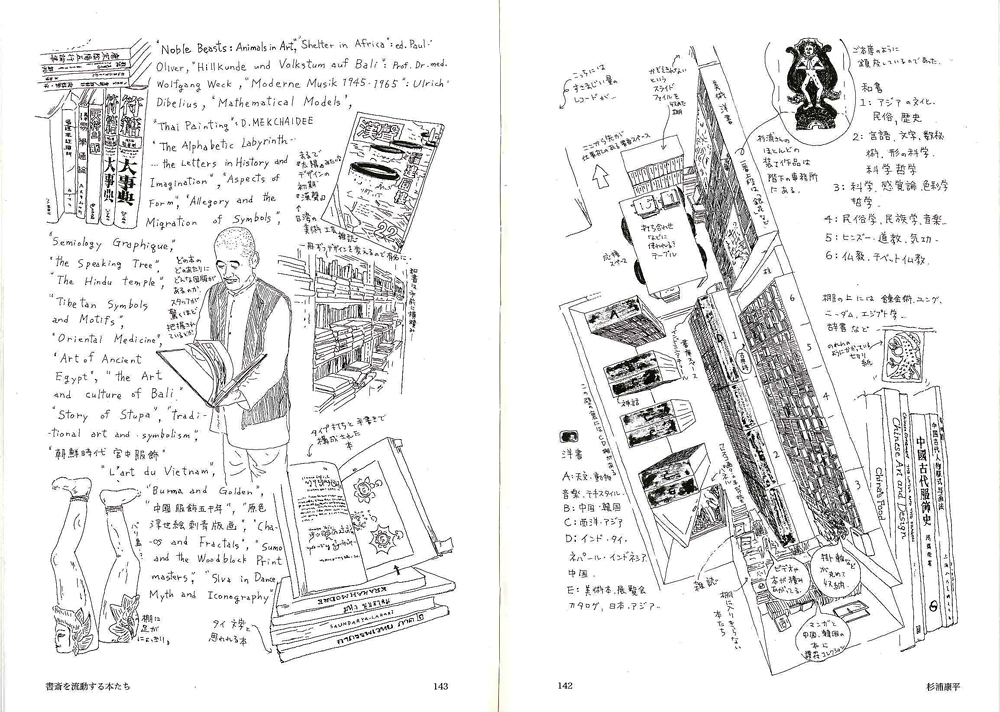

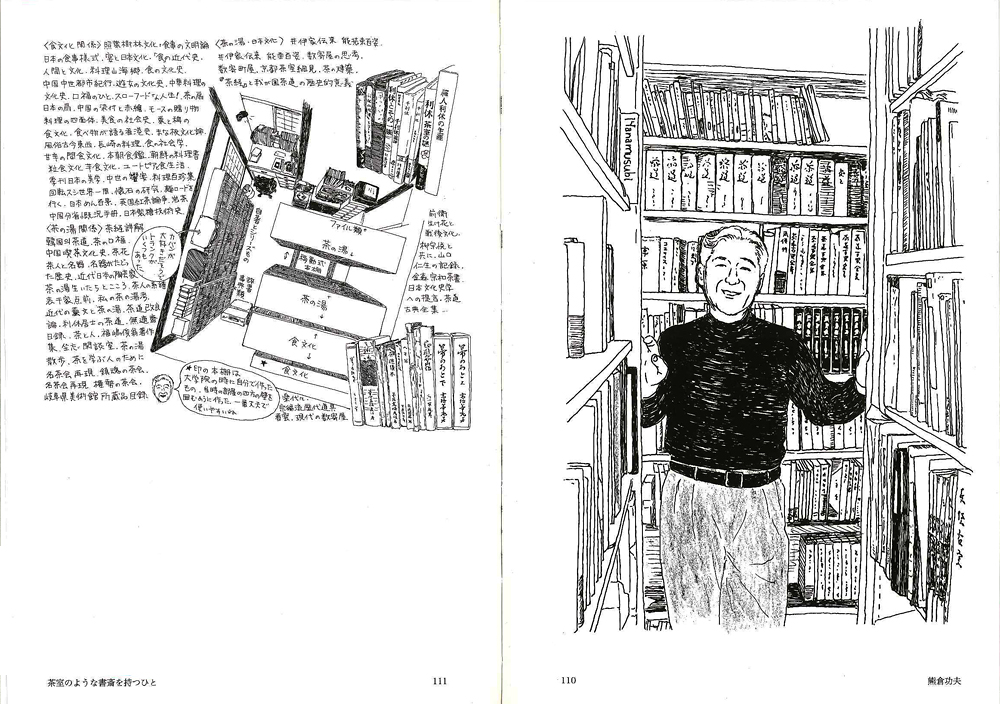

本書もそういう「書斎拝見」のたぐいのひとつだが、一発カラー写真で撮った案内とはかなりちがった味がある。丹念な線画イラストレーションによって、似顔絵ふうの本人と天井から見た本棚配置を描き、棚に並んだ書物たちの一例をその絵にくっつけてパートアップしてあって、そこに取材者の書き込み説明がつく。

妹尾河童が始めた「お部屋訪問」や「間取り公開」の手法が踏襲されて、こういうものになったのだろう。部屋を上から俯瞰するのが特色だ。

もっとも本書は「男の書斎」とはかぎらない。荻野アンナ、辛淑玉、森まゆみ、米原万里(197夜)、深町真理子、石井桃子(1015夜)、上野千鶴子(875夜)といった面々の「女の書斎」がふんだんに紹介されている。イラストルポライターが女性だったせいだろう。

男のほうは養老孟司、西江雅之、杉浦康平(981夜)、清水徹、熊倉功夫(1046夜)、南伸坊、林望、柳瀬尚紀ら、オトコ20名の書斎が披露されている。ゆっくり堪能されたい。

書斎をどんなふうにレイアウトして、本棚の中をどのように本組みするかということは、ぼくが知っているかぎりはそれぞれ千差万別だ。それでもごくごく平凡に大別すれば、「コレクター型」「仕事(研究)型」「好き勝手型」に分かれよう。

「コレクター型」は自分が好きな書物をかためておく。たとえば清水徹は中村真一郎の本ことごとくを、荻野アンナはフランソワ・ラブレーを、深町真理子や柳瀬尚紀は分厚い辞書たちを、養老孟司は昆虫図鑑を標本とともに集めて並べた。

「仕事型」は学者と作家に分かれるが、学者は大学研究室の棚を標準にして、それを書斎でカスタマイズするというふうになる。上野千鶴子は主題別アルファベット順の3列押し込み方式で、西江雅之の書斎はアフリカ地図が書列となって四方から立ち上がったようになっている。

「好き勝手型」はいろいろだが、未整理のままにしておく醍醐味だけが共通する。さきほどの内藤陳や以前の植草甚一(81夜)が王者だが、本書では佐高信の散らばった書斎がなかなかのものだった。

書斎にくらべて専用書庫のほうはほとんど工夫がなされない。日本の住宅事情で書庫をつくれば、ともかく本を詰め込むしかないからだろう。残念ながら本のトランクルームと化している。ぼくは武田泰淳(71夜)の書庫と松本清張(289夜)の書庫を比較的自由に出入りしたことがあったけれど、あまりに集まってくる本が多くて(贈書がひっきりなしなのだ)、とくに目立った工夫されているわけではなかった。けれどもそれはそれで昔のスーパー(いまならドンキホーテ)あるいは路地めいて、迷いこむのがおもしろい。

とりあえずこんな大別をしたけれど、実は書斎や本棚をその特徴に応じて分類してみせている“研究”などまったくなくて、これをこそ考現学したらよさそうなのに、誰も手をつけていないような気がする。

キッチンやリビングや婚礼道具なら、メーカー側がさまざまな工夫でモデルを提供するのだが、そういう書斎モデルの提供もまったくない。せいぜい図書館施設の延長としてレール付きのスライド式移動棚や3段スライド本棚が用意されている程度なのである(ちなみに本書では熊倉功夫や林望がスライド式を使っていた)。

なぜこんなふうなのかというと、書斎設計にあたっては、3つの問題に同時に立ち向かう必要があるからだ。第1に限られたスペースの中で本棚(書棚・書架)をどう作るのか。第2にそこに本をどう入れこんで構成していけるのか。第3にその空間で自分はどんなふうに連続的に本を活用できるのか。この3つを同時に満足させるのが至難のわざなのだ。

モデルはない。せいぜい図書館か書店だが、これは量がケタちがいだし、分類がつまらないから、ほとんど参考にならない。

そこで先輩やセンセイがたの書斎や本棚が唯一の「盗み見」の対象になるのだけれど、ここにはたいていなんともいえない「禁断の香り」があって、なかなか“盗用”が効かないものなのだ。若き日のぼくの場合は鎌倉の澁澤龍彦(968夜)の書斎に憧れに近いものを感じたけれど、とてもあんなふうにはできないと諦めた。

結局、自分でコツコツと腰を着にはながら部屋の形にあわせて本組みをするしかないというのが、誰もが行き着く結論なのである。ぼく自身の本棚挑戦はいちばん貧乏だったときの6帖3帖のアパートで、近所の材木屋から安く端切れをもらってきてこれをちぐはぐに組み立て、ペンキを塗るところから始まったものである。

しかし、ほんとうは書斎や本棚への取り組みは、もっともっと本格的に提案されていったほうがいいに決まっている。それには書斎にとどまらず、図書館、書店、古本屋、メディアセンター、売店、商店、カフェ、閲覧室そのほかもろもろの機能と「本まわり」の特色とを組み合わせ自由に考えて、それらをまるごと「ブックウェア」化すべきなのである。本棚にもどんどん新たなしくみが発案されていいい。

丸の内丸善4階に出現した松丸本舗は、いまにしておもえばそういうブックウェア提案の第一弾だった。あそこには千夜千冊のためのスパイラル本棚もあれば、福原義春(1114夜)、町田康(725夜)、山口智子、高山宏(442夜)、長谷川真理子、猿之助を襲名した市川亀次郎、谷村新司、森村泰昌(890夜)、隈研吾(1107夜)たちの「本家」と名付けた自宅蔵書の出店もあるし、半年ごとの「本集」と名付けた特集棚もある。落書きもできるようにしたし、装幀の色だけで棚を揃えてみたこともあった。

こういう試みがもっと多様性と統合性をもって、街にも大学にも図書館にも広がっていくべきなのだ。

ところがこの数年は、折からの出版不況や書籍流通界の変貌と電子書籍や電子書籍ネットワークの台頭とによって、まったく別の視点でのブックネットワークの再編成が先行してしまったのである。「センセイの書斎」など、見えなくなっていっている。

だから、この現状に食い入るか、まったく別の展望によって打開を試みるか、ここで誰かが踏ん張るしかなくなっているのだ。

かつてピエール・ブルデュー(1115夜)は、「資本主義をつくったのは出版業である」と喝破して、お札(通貨)を印刷したことが各国の資本主義のトリガーになったのだから、プリンティング・キャピタリズムの本質こそをもっと研究すべきなのに、そのプリンティング・キャピタリズムを担うはずのかんじんの出版業がマネー資本主義によって押し潰されそうになっているのは本末転倒であることを告発した。

このブルデューの指摘は、書物が社会に波及してきた歴史とは、いったい文明文化の何に当たる出来事だったのかということを、あらためて激しく問題にしたほうがいいということだ。

それなのに、日本の出版流通業界がまさにそうなのだけれど、版元には倒産が続き、書店はどんどん潰れ、プリンティング・キャピタリズムの大半が電子ネットワークに取り込まれつつあって、いまやところによっては窮屈すぎるものとなり、ところによってはは過疎になりすぎたのである。

これではいけない。書斎拝見と書店拝見とがつながらず、センセイ拝見と図書館拝見とがつながらない。

他方、そういうギョーカイ的なことをいったんべつにして、まったく新たに取り組んだほうがいいことがある。いろいろある。今夜は詳しいことは書かないが、実はこのことがいちばん言いたかったことなのだ。

それは、①いったい読書とはそもそもどういう知的な作業なのか、②日々のなかで本と付き合うことにはどんなアフォーダンスがひそんでいるのか、③読書中に脳の各分野やニューロン・ネットワークは何をしているのか、④そもそも書くことと読むことはどのように対応しているのか、まずはこれらの問題をダイナミックにつなげて解明することである。

ついで、⑤本という商品は生活にどんな役割をもたらしているのか、⑥その本を作ったり編集したりするパフォーマンスの最も重要な意義はどこにあるのか、⑦そのパフォーマンスは本を売ったり買ったりするというコスト・パフォーマンスと対応できているのか、⑧以上のことをグーグル・アマゾン社会の浸透のなかでどう融合させるのか。

こういうことについて、断固たる検討と展望をもつことなのである。一言でいえば、「読書の生活」と「読書の哲学」と「読書の科学」と「読書する行為」と「読書という事業」とを決してバラさず、ちゃんと付き合わせ、新たな統合ブックウェアとして組み立ててみることである。ずいぶんおろそかになってしまったのだ。

『センセイの書斎』にかこつけてあれこれのことを綴ったけれど、実は本の「センセイション」がおこるべきだろうという、その話をしたかったのだ。

『センセイの書斎』

著者:内澤旬子

編者:塩野谷幹雄・河上進・小柳暁子・辺見じゅん

装幀:工藤強勝

2006年5月30日 発行

発行所:幻戯書房

【目次情報】

はじめに

林望: 古典籍からアンアンまで、リンボウ先生のふみくら

荻野アンナ: 豚と駄洒落が飛ぶラブリーな本棚

静嘉堂文庫: 九百歳の姫君、宋刊本が眠る森

南伸坊: シンボーズ・オフィス、本棚はドコ?

辛淑玉: 執筆工場に散らばる本の欠片

森まゆみ: 書斎とお勝手のミニ書斎

小嵐九八郎: 作家が放浪するとき、本は・・・

柳瀬尚樹: 辞書と猫に囲まれて

養老孟司: 標本と図鑑にあふれた書斎

逢坂剛: 古書店直結、神保町オフィス

米原万里: ファイルと箱の情報整理術

深町眞理子: 翻訳者の本棚・愛読者の本棚

津野海太郎: 好奇心のために、考えるために

石井桃子: プーさんがどこかで見てる書斎

佐高信: 出撃基地は紙片のカオス

金田一春彦: コトバのメロディを聞き書きするひと

八ヶ岳大泉図書館: ある蔵書の幸せな行方

小沢信男: 本棚に並ぶ先輩たちに見守られて

千野栄一: 映画ビデオに囲まれた書斎

西江雅之: 本のコトバを聞き取って

清水徹: 至高の書物を求めて

石山修武: 居場所へのこだわりを解放する

熊倉功夫: 茶室のような書斎を持つひと

上野千鶴子: 三段重ねなのに、100%稼動中の本棚

粉川哲夫: 移動、解体、組み立てをくり返す書斎

小林康夫: 「雑に置くこと」の美学

書肆アクセス: ゆったりなのにワクワクさせる棚の妙

月の輪書林: 調べ、集め、並べては手放す古書目録の書棚

杉浦康平: 書斎を流動する本たち

曾根博義: 重ねず積まず、五万冊すべてが見える書棚

おわりに

【著者情報】

内澤旬子(うちさわ・じゅんこ)

1967年生まれ、神奈川県出身のルポライター、イラストレーター、装丁家。国内外の各地を旅しながら、緻密な画力で世界各国の図書館、トイレ、屠畜、印刷などの現場を描き、ルポタージュを書いている。2010年発行の『身体のいいなり』で、第27回講談社エッセイ賞受賞。