本の現場

ポット出版 2009

でも、だんだん売れなくなって、総売上は半減した。

何が原因なのか、どこが怠けているのか、

本がつまらないのか、市場から取り残されたのか、

制度が問題なのか、ITに打倒されたのか。

いまだその奥は、あいかわらず突き止められていない。

そんなところに「松丸本舗」がオープンした。

これを機会に『本の現場』を通した

ささやかな直近レポートを提供する。

まあ、半分以上は松丸本舗の宣伝ですけどね。

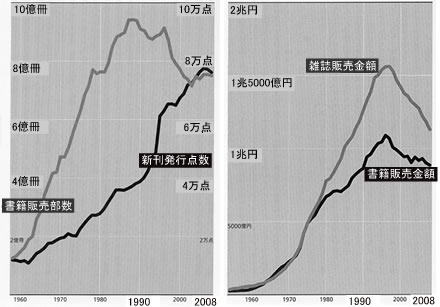

いま日本では、年間7万点~8万点前後の新刊書が出ている。1日平均すれば約200点。この数字がどういうものかというと、実は以前に較べるとやたらに「ふえている」のだ。いつから「ふえている」かというと、90年代からそうなった。なぜふえたかというと、本が売れなくなったからである。

それでどうなったかといえば、事態は悪化した。1997年をさかいに出版界の総売上(書籍と雑誌の売上合計)が前年比マイナスに転じた。いまだ売上減少が続いている。1997年といえば消費税が3パーセントから5パーセントにアップされ、消費が冷えこんだ年である。そういうこともあったのだが、その後もまったく回復しなかった。回復どころか、どんどん落ちこんだ。ともかくも80年から95年の15年間で、発行点数は倍になって、実売部数は半分になったのだ。

本が売れないから版元(出版社)は点数をふやして、なんとか売行きをさぐる。自転車をさらにこぐ。そうするとユーザーの書店での1点あたりの滞店時間がどんどん短くなって、読者が安定的につかない。本がめまぐるしく店頭から消えていく。そしてリピーターはいつも新刊に晒されてばかりになる。だから買いたい本も定まらない。そうすると売上が減っていく。そういう悪循環がおこったままなのだ。

(右)雑誌販売金額と書籍販売金額の推移

ここで、ふつうなら疑問がおこる。「出版は不況に強かったのじゃないんですか」と。たしかにそう言われてきた。けれどもこのウワサは実は確固たる信憑性があるものでもなく、エビデンスがはっきりしたものでもなかった。

それでも出版界はなんとなく時代の波を乗り切ってきた。マンガや文庫や女性誌や新書がピンチのたびに事態を救ってきたのである。雑誌の広告収入が強い時期もあった。しかししだいにそれらのピークがほぼ完全に出揃って、アタマ打ちになった。とくに雑誌の広告が入らなくなった(ウェブに抜かれた)。それだけならたんなる経済動向を反映しているということになる。それが出版業界にも押し寄せているということになる。だが、それだけか。

本書によれば、出版科学研究所の佐々木利さんは「若者の時代が終わったからだ」と言っている。80年代は雑誌文化もコミック文化も若者が支えていたし、角川映画も角川文庫も若者がカバーしていたのだが、その波が静かに引いていったというのだ。

また同時に、流通メカニズムにも変化がおこっていて、そのせいもあったと言う。版元が取次店に対して返品マージンを支払うようになったのだ。これで、売れそうもない本も書店に置けるようになる“担保”ができたはずだったのだが、ところがそうならなかった。あいかわらず目先の売行きで返品サイクルがどんどんまわってしまった。理由は点数がふえすぎたせいである。

だが、それだけか。かつてジュンク堂の中村文隆さんは、書籍の狙いがどんどん平板化していると言った。2匹目のドジョウなんてものではなくて、4匹目や5匹目のドジョウのような本がやたらに多くなり、売り場がどんどん薄められている。とくに新書は、かつてなら雑誌の16ページほどの特集ですんでいた内容を、むりやり1冊にしているようなところがあって、しかも各社が似たようなことばかりした。いまや8ページの特集が新書に薄められている。以前から1勝3敗と言われていたものが、いまや1勝9敗にまでなっている。

これでは市場競争に勝てっこない。おまけにウェブが普及して、アマゾンでいくらでも本が入手できるようになった。DTPも容易にできる。書店で本にめぐりあいたいという動機がますます低下してしまったのだ。

本書はフリーライターの永江朗が雑誌「図書館の学校」に連載したものをまとめた。だから2007年の情報やデータまでしか扱っていないが、事態はその後もたいして変わっていないから、同断だと見ていいだろう。「図書館の学校」については『出版状況クロニクル』(1299夜)で紹介したので省く。この雑誌、いまは「アウル」という誌名になっている。

それにしても、出版界の事態はかなり深刻なのである。以前からなぜこんなことになったのか、みんなが眉を顰めて議論してきた。だが、いっこうに事態は改善されないままにある。いまや出版界は斜陽産業ではなくて“絶滅品種”だから、国が救済措置をしたほうがいいという意見も出るほどなのだ。

そもそも本が市場に出まわるというメカニズムに特殊事情があった。何が出版流通市場でおこなわれてきたかというと、わかりやすくいうと、ざっと次のようになっている。

出版社(版元)が本を作る。その本は取次を経由して書店に入る。書店は取次に代金を支払う。ここまではどの商品とも変わらない。ところが、出版界ではここからが違う。本のばあいは返品(返本)がある。書店は売れ残った本を取次に返品し、取次はそれを出版社に返品する。出版社は返品ぶんの代金を取次に返し、取次は書店に返す。ということは、出版社は資金繰りのために本を作っていて、書店も資金繰りのために返品をしているということなのだ。

このようになっているのは、委託制と再販制という制度によっている。一般的な委託制は商品が売れたあとで精算される。ところが出版界ではいちど精算したあとで返品ぶんを払い戻すというふうになっている。一方、再販制度によって、本は定価で販売されるように保証されている。したがって売れ残っても値崩れしない。書店でビックカメラやマツモトキヨシのような安売りができないのはそのせいだ。

このような制度によって、出版社は取次に新刊を納品すれば、書店で売れるかどうかと関係なく、とりあえず入金がある。書店のほうも客に本を売るのも、その本を返品するのも、「本が金に化ける」という点では変わらない。

だから本をとりあえずは並べればお金にはなる。本を入れさえすれば、①客に売ればマージンが入り、②返品すればマージンがないというだけで、ともかく①でも②でもお金が出入りする。本そのものが擬似的流通貨幣なのである。

しかし、書店が返品した本は取次をへて出版社に返ってくるわけだから、出版社はそのぶんを取次に支払わなければならない。納品代金と返品代金は相殺されるので、もし返品が納品を上回れば、出版社はその差額ぶんを取次に払わなければならない。そこで発行部数を抑えることになる。この問題を避けるか乗り切るには、返品を上回る納品状態をつくりつづけなければならない。これが新刊をつねに小部数でもいいから次々に増発せざるをえなくなる理由になっている。

つまりは、出版社は資金繰りのために本を作っていて、書店も資金繰りのために返品をしているということなのだ。むろん実際には出版社と取次の取引条件とか、取次と書店との取引条件とか、どんな本も返品できるわけではないとか、委託期間をこえたものは返品できないとか、一律ではない事情もさまざまに絡んでくるけれど、基本の“法則”は変わらない。

永江はこうしたことを“本のニセ金化”と名付けている。別の関係者は“本が地域通貨”になっていると見る。当たっているところもあるが、そうではないところもある。 そのへんのことは、ぼくもいずれ『意味と市場』(ちくま新書)で書くつもりなので、それを読んでもらいたい。

さて、以上のような事態になんとか一石を投じる気持ちもあって、ぼくは以前から「千夜千冊」を書きつづけ、また「図書街」の構想を打ち出したりしていたのだが、ついに実験書店をつくることになった。

1年ほど前から丸善と組んで、東京駅丸の内オアゾビルの丸善本店の4階に「松丸本舗」を準備してきたのだ。松岡の「松」と丸善の「丸」が交差して、何か格別なことをしよう、ショップinショップ型のパイロットブックショップを実験しようということになったのだ。

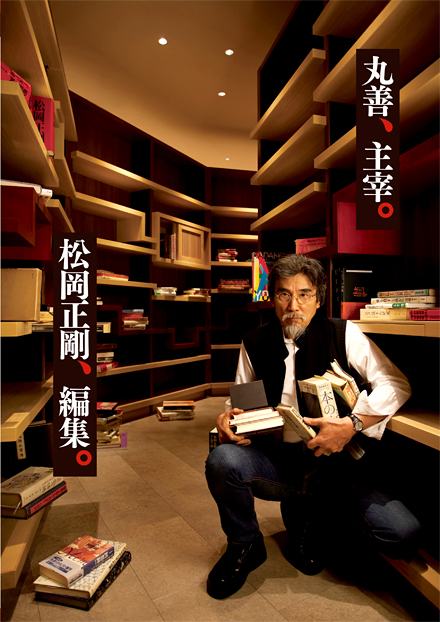

(上右)写真でみるとCGのような松丸本舗の内部

(下)パンフレット用写真の撮影準備中の松岡正剛

10月22日、やっとプレオープンにこぎつけた。マスメディアを含め、ずいぶん多くの人が駆けつけてくれ、熱のこもった数多くの称賛と期待が寄せられて、とりあえずはホッとしている。それから1週間、毎日ちょっとずつ顔を出しているが、来店者の反応はすばらしい。異空間で好きな文脈に遊んでもらっているという実感がある。“オトナ買い”も多い。昨日はスーツケースをもちこみ、それいっぱいに本を購入した主婦がいた。驚いたのは、売上げが丸善各フロアーの平均坪単価に匹敵できているということだ。

もっともオープン直前の数日間は、ほとんど朝までの準備作業が目白押しになって、ほとんど死ぬかと思った。編集工学研究所のスタッフの諸君も同様だ。そのため内覧のプレオープンで来店者のみなさんと話しているときは、ときどき倒れそうだった。それでも気合が戻ったのは、丸善社長の小城武彦さんが、「松岡さん、これは言葉にならないくらい凄いですよ。どんどん行きましょう」とガッツポーズを見せてくれたこと、藤本晴美さんが6時間もプレオープン店内にいて来店者のあいだに入って元気いっぱいに話題をふりまいてくれたせいだった。

(下右)丸善小城社長、藤本晴美さんと

松丸本舗は、ぼくがかなり好き勝手なことを組み立てたパイロットショップである。日本初の本屋のセレクトショップと言ってもいい。好き勝手ではあるものの、むろん、いろんなことを考え抜いた。いくつかの構想は断念もした。きっと東京を離れた第2号店、第3号店で実現すると思う。

それでもけっこう多くの斬新な手法を試みた。斬新にも大胆にもなれたのは、松丸本舗が丸善オアゾ丸の内本店の4階に展開できたせいである。この丸善は日本有数の売上を誇っていて、たくさんの本がすでに並んでいる。それなら、松丸本舗はこれらをバックに思いきった構成をしてもいいと踏んだのだ。

それで、いろいろなアイディアにとりくんだ。詳しいことはまだあかせないけれど、まずは、本棚をがらりと変えた。棚板を40ミリにして(こんな本棚は全国にない)、違い棚のような段差をつけた(これもまったくない)。本棚には袋棚や引き出し盆もつけた(これも前代未聞だ)。また、ふつうは嫌われる三角棚をあいだに入れた。これらによってタテ方向にもヨコ方向にも本が動き、目が動き、またスポット的にも本を集約できるようにもなった。つまりは多様な「本の文脈」づくりが可能になった。

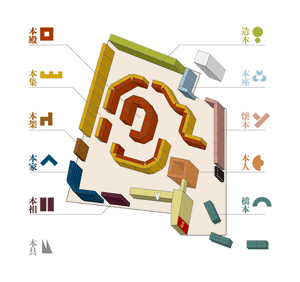

ぼくは書店や読書空間というものは、ハードウェア・ソフトウェア・ヒューマンウェアの3つを掛け算した「ブックウェア」で成り立つと思っている。ブックウェアとは何かということはそのうち詳しく文章にするつもりだが、そこで、この3つのウェアを掛け算したブックウェアの発露のため、松丸本舗を11のゾーンに分けつつ相互に多様に組み合わさるようにした。おかげで本と人のアクシスとアクセスが多岐多角に構成できるようになった。

ハードウェアとしては本棚が一番のウェアである。だが、それ以外にも三角明示板、4種類のブックエンド(「ブラック・コンテキスト」と名付けた)、ビデオモニター、ダイヤグラム、展示スペース、暖簾、ノートパソコン、ネオンなどを用意し、そこに松本清張・福原義春・町田康さんらのゲストの蔵書棚や杉浦康平さんのデザイン本の展示棚などを配当して、ヒューマンウェアと交ぜた。このようなゲストは今後、ぞくぞく登場する。

(下左)三角明示板 (下右)特製のブックエンド(「ブラック・コンテキスト」)

(下左)福原義春さん([本家]に登場)

ソフトウェアの基本では、主軸のアクシスを大きく二つに分け、その中心部を螺旋状の本棚で組んだ。

ひとつは「千夜千冊」をベースに2万点の本を求龍堂の千夜千冊全集に沿って並べるというアクシスで、これは[本殿](ほんでん)と名付けた。第1巻の「遠くから届く声」から第7巻の「男と女の資本主義」までが、螺旋状の棚組みで“内回り”につながった。

もうひとつは3~4カ月でガラリと並びを変える[本集](ほんしゅう)というアクシスで、オープニング記念は「日本が変わる」にした。民主党政権を見越して、ひそかに準備していた。これは“外回り”につながっている。

この二つの基本のアクシスが大きな基本のアクセスを形成する。ひるがえって、松丸本舗の空間ゾーニングのことをちょっと紹介しておくと、エスカレータを上がったアプローチには低い[橋本](はしほん)が迎え、ファサードでちょっと風変わりなブックウェア提示があったのち(加藤剛と和泉佳奈子が挑んだ)、この[本殿]と[本集]とが内回り・外回りを形成するようになっているのである。

それを取り巻くようにして、いまは松本清張の往年の書斎棚を再現した[懐本](かいほん)、杉浦康平コーナーの[造本](ぞうほん)、多くの本の達人・本の素人が選んだ本が並ぶ[本人](ほんびと)、福原さんらのゲストの蔵書をブレイクさせる[本家](ほんけ)、ぼくが偏見によって本の相場をグラフィティする[本相](ほんそう)などをへて、ついにレジで財布を出してもらうというコースになっている。

(下左)[懐本] (下右)レジ前の様子

ここでしか読めないセイゴオ採点帖はまさに必見

サインやシンボルやアイコンの提示にも独自の組み立てをした。一般の書店では考えられないくらい大きなサイズのボックス表示やボード表示をして、これを美柑和俊君のデザインで統一した。また、違い棚型本棚には、丹青社の加藤剛君のアイディアで「ブックライン・レッド」と名付けたヨコにつながる強調ラインを仕組んだ。たいへん美しい。

さらに思いきったのは、本の横置きである。これはぼくが長年にわたって自分の書棚でやってきたことで、ふつうは奥の本が取りにくくなるため丸善サイドは当初はためらっていたことなのだが、断行してしまった。いまでは丸善の反応もいい。

ヒューマンウェアの目玉は、本の達人や本の素人が松丸本舗に自分の好きな本を並べるという点においたのだが、それ以外にも“ナマ”なヒューマンウェアとして、丸善の店員さんとはべつに「ブックショップエディター」を導入した。メンバーはイシス編集学校の師範・師範代から選んでローテーションをしてもらっている。これまた評判がいい。

ともかくも「ハードウェアのアクシス」が「ソフトウェアのアクセス」を創り出し、そこに「読者・店員・ゲストを含めたヒューマンウェア」がかかわれるようにするには、さまざまな工夫が必要である。とりあえずオープン時点でのしくみを用意したが、これをこのあと数週間の単位でダイナミックに動かそうと思っている。

だから今夜から1週間は(もっと続くかな)、ぼくは閉店後の9時から夜中まで、“書棚いじり”に耽るのである。たのしみだ。

そのほか仕掛けはまだまだあるのだが(たとえば古書も売っている)、今夜はこのくらいにしておく。実はブックエンド(けっこう不思議な機能をもっている)やブックポシェット(これも日本初発のもの)にも、ちょっとした工夫をほどこした。ぼくの書画掛軸もあるのだが、すでに「これをください」という予約者があらわれた。なんと本棚ごと買いたいという人もいた。

では、みなさん、本能ならぬ“本脳”を覗きこむような空間だと話題になっている松丸本舗に、ぜひどうぞ。ときにはぼくも片隅におります。あるいは隣りのMCカフェで珈琲を飲んで、煙草を吸っています。三度に一度はとてもおいしい早矢仕ライスを食べてます。

棚板には多数の謎の書き込みが。来店の上、確認されたし。

では、話をふたたび本書『本の現場』に戻すけれど、著者もいろいろ憂いているように、いまや本をめぐる状況を打開するにはそうとうの抜本的作戦が必要になっている。

倒産した出版社や雑誌の廃刊が連打されていることは、1299夜にも書いた。編集プロダクションが苦境に陥っているというレポートも本書は扱っている。しかし、必ずしも本を読む人口が激減しているとか、活字離れが憂慮すべき事態になっているというわけではない。たとえば車内で本を読んでいる比率は10年前の9・6パーセントにくらべて16・3パーセントに上がっているし、本書にも登場しているが、「バッハ」の幅允孝さんが展開しつづけているブックカフェ型のおしゃれな店舗もじょじょにふえている。ひそかに書物愛は求められているはずなのだ。

そういうことはあるのだが、しかしながらぼくが決定的に思うのは、読書の習慣の意味や読書文化の意味についてのアプローチがまったく深まっていないということ、資本主義市場におけるITコンテンツと読書コンテンツの比較と交流が本気で検討されていないこと、総じては「読前・読中・読後」の姿が分断されすぎていて、読書のモチベーションが世の中の動向やライフスタイルのなかで孤立しすぎているということなのである。

業界的には委託制や再販制度をどのようにしていくかということがあるのだが、それは専門家たちが鳩首をそろえて大検討すべきことで、ぼくの実感ではそれとはべつに版元・著者・編集者・取次・書店・読者を結ぶいくつものブックウェアの結び目をつくりなおしたほうがいいということだ。

このこと、松丸本舗の実験とともに、もうすこし深め、さらに広め、そのうえで大いに遊びたい。

もう一言加えておくが、これは『多読術』(ちくまプリマーブックス)にもちょっと書いたことで、「読書という行為」がなんら新たな解明に至っていないということがある。読書って、一人が読んでアタマのどこかに消えていくので、その「姿」が見えないのだ。そのため食べものやファッションやスポーツのように、ユーザー・モデルが提示されないままになっている。ここを変えないと、版元も書店も事態の突破がはかれない。出版業界は、これまでセレクトショップひとつ作れなかったのである。

松丸本舗特集第1弾は「日本が変わる」