父の先見

ハヤカワ文庫 1975

Kurt Vonnegut, Jr.

Player Piano 1952

[訳]浅倉久志 [協力]矢野徹 伊藤典夫 エルワード・トロイヤー

装幀:和田誠

今夜はカート・ヴォネガットのことをはすっかいに喋ってみようと思う。うろおぼえのことも書く。たとえばヴォネガットに薫陶を受けてデビューしたはずの『ガープの世界』や『ホテル・ニューハンプシャー』(ともに新潮文庫)のジョン・アーヴィングが「師匠から教わったことは?」と尋ねられて、何も批判的なことは指摘されなかったよ、僕がセミコロンが好きだってことを見て、カートは「いまいましい、あんな両性具有者ども!」と言って舌打ちしていたことくらいかなと言ったとか言わないとか、そういううろおぼえばっかりなので、あっちこっちな話になるかもしれないが、今夜はそんなことを含んでの、カート・ヴォネガットだ。

今夜というのは、この国が新型コロナウイルスの感染圏に浸ってそろそろ一シーズン(四ヵ月ほど)をへて、多くが自粛と開放のまだら模様のなかでどっちつかずにいるままの、その中途半端な事態が瀰漫している今夜という意味だ。

国によってはPCR検査をするにもスーパーマーケットに入るにもIDや許認可証が必要になっている。そうかと思うと、俗称「自粛警察」なるものも徘徊するようになった。取り締まったり、取り締まられたりすることに慣れっこになること、これはヴォネガットが一番嫌ってきた「セカイ事情」というものだ。

ぼくのまわりもリモートワークだらけになって、何をするにもアカウントを取り交わしてばかりいる。リモートワークってけっこう集中できますね、ときどき皿洗いなど挟むといい気分転換になるんですという感想も多い。ほれほれ、それが危ない。

いやいやリモートワークがまずいのではない。われわれはずっと以前から手紙や電話やスマホでリモート・コミュニケーションをしてきたはずで、これは東浩紀くんが「郵便的」とか「誤配的」とかと言って説明もしてきたことだ。もっと言うなら「書くこと」や「読むこと」がそもそもリモートワークなのである。読書はリモート・アソシエーション(間接的連想系)なのだ。

それをお上(オカミ)の自粛要請に柔順になってから、我が意を得たかのように満足してしまうのは、ローズウォーターさん、あなたに神のお恵みを、だ。あまりに世の中の趨勢にあわせて技術のベンリに乗った自己発見などにかまけていると、実はセカイは「あべこべ」や「ちぐはぐ」になることのほうに本来の特色があることを、ついつい忘れてしまいかねず、それが危ない。

二〇一七年の秋、ぼくは『擬 MODOKI』(春秋社)という本の冒頭に、蕪村の「いかのぼりきのふの空のありどころ」の一句の、「きのふの空」という俳諧的フェーズ(相)が秘めるメッセージの解読とともに、「ちぐ」と「はぐ」、および「あべ」と「こべ」について書いた。大工用語で「鎮具」は金槌のことを、「破具」は釘抜きのことをいうのだが、これをまちがえると「ちぐはぐ」になる。そうすると、まわりが笑う。「アハハハ、あいつ、あんなことをまちがえている」。「あべ」「こべ」というのも「彼辺」「此辺」のこと、むこうとこっちがわからなくなる。そうすると、まわりが揶う。「おい、あべこべだよ。取り違えているよ」。

たんに失敗や矛盾がおこったというのではない。道理がおかしくしか伝わらなくなって、それがセカイの問題から自分のまわりの疑似発見に連動してしまっているということだ。世の中というもの、ずっと取り違えを冒してきたのに、むりやりそれを制度化してきた。ピーター・パンの作者が解明したことでいえば、「ほんと」と「つもり」の区別などもともとなかったのに、それを世の中がこれみよがしに付けるようになってから、自分もすっかりそのセカイの一員のつもりになってしまったのである。

今夜の気分でいえば、ウイルス・プラネットが何たるかがあまりに見えなくなっていると、手元での鎮具と破具の使い方にばかり気をとられていることに気が付かないままになるよということに当たっている。

世の中はつねに「ちぐ」と「はぐ」、「あべ」と「こべ」がすれすれに交差してきた。ふだんはそのことをすっかり看過してしまっていて、それが緊急事態になると過剰に前面に出てくる。前面に出てくるのはリスクヘッジを焦るからで、この、上からのリスクヘッジがいつのまにか自己弁護のリスクヘッジに流用されるのだ。そこには「きのふの空」が継承されていない。

それでもリスクヘッジをしているのだから、体制は変更されないと思いこんでいるのは、いかにもおめでたい。新しいセカイ(ニューノーマル)が来たのかなと思いこむのは、もっとおめでたい。そんなことはありませんよ、世の中、実はいつだって「ちぐはぐ」「あべこべ」で、その二つの使い方でセカイはもんどり打って転倒するんだよというのが、ヴォネガットが書いたことだった。平時のときからリバース・モードでセカイを見たほうがいい。そういうふうに見て、ヴォネガットは小説を仕立てた。ヴォネガットの主題はいつだって「もどき」の痛打だったのである。

ヴォネガットはしばらくカート・ヴォネガット・ジュニアを名のっていた。長すぎるので、ぼくの周辺では「カボジュニ」で通っていた。本人がジュニアを取って著者名をカート・ヴォネガットにしたのは、五四歳のときの『スラップスティック』(ハヤカワ文庫・一九七六)からだ。なぜそうしたのかは知らない。

カボジュニの家系は工学屋さんである。父親もヒーおじいさんもMITを出た。カボジュニはコーネル大学に入ったときは生化学を選んでいたのだけれど、成績不振で大学をドロップアウトして陸軍に入隊(一九二二年生まれだから、ちょうど日米戦争が始まっていた)、陸軍専門訓練計画に参加する資格を得て、カーネギー工科大学とテネシー大学で機械工学を学んだ。

だったらそれでヴォネガット家お得意の工学方面に進んだのかというと、そうでもない。ああだこうだなのである。大戦後の一九四五年に除隊すると幼ななじみのジェーンと結婚し、シカゴ大学の大学院に入って人類学にとりくんだ。とりくんだのだけれど、修士論文が「キュビズムの画家と十九世紀末ネイティブ・アメリカン政治運動の類似性」というようなへんてこなもので、これが担当教授たちにはまったく理解されない。

それで「ああ、そうかよ」と思ってニューヨークに出てGE(ゼネラル・エレクトリック)に入社した。広報部に配属された。兄貴がGEのエンジニアだったので、その伝だったろう。カボジュニは工学系としては採用されなかったが、兄貴の技術能力はすごかったようだ。雨を人工的に制御しようとして、当時のGEの自慢にもなっていた。

カボジュニは、長続きはしないものの仕事をすることは嫌いではなかった。広告づくりもしたし、GEのあとはサーブの全米二番目の販売店の店長もしているし、「スポーツ・イラストレイテッド」の編集もした。競馬の担当だ。

そんな渦中でSFまがいの短編を手元で書きはじめ、それからケープコッドに書斎をかまえるとむずむずして、満を持したかのように『プレイヤー・ピアノ』(一九五二)と『タイタンの妖女』(ハヤカワ文庫SF・一九五九)という長編を発表した。

カボジュニは戦争時代にドイツに入り、ドレスデンで連合国の無差別爆撃を受けた体験が忘れられないものになっていて、そういう戦争に人類の技術が集中的に投下されていることに失望していた。兄貴の「雨の制御」も、よくよく考えるとモンダイがある。自分のエンジニアリングは人類学ふうなものに向かいたい。そう思って技術過信の社会を風刺的に書いたわけだ。まあ、ハクスリーやオーウェル風だ。ただ、うんとスラップスティックの趣向を盛りこんだ。

そういうことを書こうとしたのだが、二つともほとんど評判にならない。『プレイヤー・ピアノ』は三万部以上刷って三六〇〇部しか売れず、ハードカバーの『タイタンの妖女』は二五〇〇部しか刷られなかった。カボジュニはこれはひょっとして才能がないのかなと思った。

とんでもない。才能はあった。大ありだ。ただし、スラップスティックが「文学」としてこういうスタイルをとりうることを、五〇年代のアメリカの文壇や読者に理解させるには早すぎた。話を追っていくうちに、みんな混乱してしまった。SF仕立てに見えたので、パルプフィクション同然とも断じられた。たしかに要約不能なのである。

このへんで作品の話にしたいのだが、『プレイヤー・ピアノ』がどういう話だったのかはあとで紹介することにして、『タイタンの妖女』のほうは時間と空間をまたいで遍在する男たちが出入りするというハチャメチャな話になっている。

主人公は一応はマラカイ・コンスタントというハリウッドの大富豪で、火星に旅をしているうちに記憶を消される。そうなったのは、ウィンストン・ナイルズ・ラムファードと飼い犬が「時間等曲率漏斗」なるものにとびこんでしまって、時空の波動現象と化していたからだ。このラムファードが神をもおそれぬ能力でセカイを動かす。とくに宇宙人のサロから貰いうけた「そうなろうとする万有意志」なるものを駆使する。これですっかり「ほんと」と「つもり」が行ったり来たりする。

話はさらに土星の衛星タイタンにとんで、そこでもスラップスティックがスペースオペラチックに展開するのだが、こうなると、いささかワケがわからない。ろくに売れなかったのも頷ける。むろんカボジュニは落ちこんだ。ところが、四年ほどたって書いた『猫のゆりかご』(ハヤカワ文庫・一九六三)が急に当たって、おやおやと思いなおした。

『猫のゆりかご』は、どんな液体も氷結して固体にしてしまうという画期的な発明品アイス・ナインをめぐる大騒動の話で、荒唐無稽ながらも深刻な顛末にもなっていて、それなりになかなか凝っている。

語り手のジョーナが、原爆を落とされた日本の一日を本にする準備をしているところから始まって、原爆開発者の息子がアイス・ナインを開発していると聞き込み、そのことを追ううちにアイス・ナインを積んだ飛行機が墜落して海という海が凍ってしまい、多大な有事が広がるなか、ある文書が残されていたというふうな展開になっている。途中、カリブ海に浮かぶ孤島のサン・ロレンゾ共和国で過熱する異端宗教ボコノン教が異様な触手をのばしてくる。

あいかわらず多元セカイが重なっていく話になってはいるが、冒頭に、メルヴィルの『白鯨』の語り手イシュメールと旧約聖書のヨナ(これを英語読みするとジョーナになる)のことが出てくるので、この物語は文学界にも読者にも、ようやく解読可能になった。

そのあとの『スローターハウス5』(ハヤカワ文庫SF・一九六九)はさらに大評判になった。時間をまたぐ痙攣的時間旅行者ビリー・ピルグリムの戦争体験を通して、主としてはいったい自由意志とはどういうものか、その行方をめぐる話だ。戦時中のヴォネガットのドレスデンでの爆撃体験がふんだんに投入されていて、そのことも話題になった。

こうして『プレイヤー・ピアノ』も『タイタンの妖女』も、その後は広く読まれるようなったのである。とくに若い層にウケた。

ちなみに、バクモン(爆笑問題)の太田光は学生時代に読んだ『タイタンの妖女』にぞっこんで、のちに事務所の社名を「タイタン」にしたほどだ。文庫『タイタンの妖女』に綴った一文では、一見ばらばらな現象をプラネタリウムの星座のようにつないで連想世界を思い描くことをヴォネガットに教わった、ヴォネガットはそういうふうに読めばいいんですということを書いている。ついでながら、太田くんはかつてNHKの番組でぼくの仕事場を訪れたときは、カポーティの『冷血』(新潮文庫)が好きなんですと話していた。

これでやっと『プレイヤー・ピアノ』のことになるけれど、これはGEをモデルに借りながら、高度な技術文明がリアル=ヴァーチャルをどんなふうに「ちぐはぐ」させていくかということを描いた「まっこう勝負」の作品だった。舞台は第三次世界大戦後の架空都市イリアム。北西部には管理者と技術者のエリート地区が、南部には機械技術に仕事を奪われた大半の市民が暮らすホームステッドが配されている。

物語は、この未来社会の管理指導者ポール・プロテュースをめぐるメインプロットを下敷きにしながら、妻のアニータとのいきさつの話、旧友エド・フィナティーとの交流の話、コルフーリ教の指導者のブラトプールの国王の話、ポールとフィナティーが酒場で出会ったジェイムズ・ラッシャーの話などが縦横に絡んで、ポールがしだいに超あやしげな「幽霊シャツ党」に巻き込まれていくというふうに進む。

随所に、機械技術が人間っぽい仕事を蹂躙していくプロセスが挟まれていて、最近の話題でいえばAIによるシンギュラリティが近づいてくるような物語になっている。それで「セカイはプレイヤー・ピアノになってしまった」というのだ。

プレイヤー・ピアノとは自動ピアノのことである。勝手に機械が演奏する。だからピアニストがいらない。失敗もないが、ちぐはぐもない。それなら世の中がプレイヤー・ピアノのようになって、手仕事や感知や親切の仕事がなくなっていったらどうなるのか。かえって取り返しのつかないあべこべがおこる。ヴォネガットは最初の長編にそういう歪んだ社会を「まっこう勝負」で描いたのだ。

のちの作品群にくらべるとわくわくするようなところやハチャメチャなところが少ないが、そのぶん、ヴォネガットの創作意図の原点があらわになっている。ヒューモアはまだ足りないが、ニヒルな感覚は突き通してある。とくにAIやIoTが侵蝕してきた今日こそ、読んでみるといい。

ヴォネガットについては、いろいろなことが言われてきた。SF作家の列に入れこむ手合いも多いけれど、ブライアン・オールディスの「ヴォネガットはガソリン代が手に入ったとたん、さっさとこの分野から出ていった」が当たっているだろう。

アメリカではしばしば「現代のマーク・トウェイン」と呼ばれていたが、これはどうか。たんにヴォネガットにトウェインを読み耽った経験があったという程度の話だろう。無神論であることを喧伝する向きも少なくないが、そこを強調しても、あまり合点がいかない。ヴォネガットがヒューマニストであるのはまちがいないけれど、ヒューマニズムには関心をもってはいまい。ブラックユーモアの作家というのもあったけれど、こちらはほとんど当たらない。パロディを極めたというのでもない。ミメーシスとアナロギアをまぜたパロディだから、ミメパロギアなのである。

ヴォネガットは一貫して技術文明に痛罵を投げかけてきた。それはそうなのだが、『スローターハウス5』や晩年の『ガラパゴスの箱船』(早川書房・一九八五)でも、実はおシャレな技能にはけっこう敬意を払っている。だから旗印をアンチ・テクノロジストで括るのは合わない。

ときに「ポストモダン作家第一号」なんて評判もたったことがあったけれど、そこに「うがち」が入っていることを忘れてはいけない。ポストモダン派は「うがち」や「やつし」が足りなすぎるのだ。結局、「笑う終末予言者」あたりが可もなく不可もなくて、ちょうどいい呼び名であるように思う。

大江健三郎は早くからヴォネガットに傾倒していて、二人のなかなかおもしろい対談記録も残っている。大江は「炭鉱のカナリア」としてのヴォネガットをずいぶん尊敬していた。まさにヴォネガットは「炭鉱のカナリア」の役割を自覚していたようなところがある。ただし実は、カナリアに見えるオウムやインコだったけれど。

もうひとつ、大江はヴォネガットが「無垢を失った時」に敏感になっていることを指摘して、そこに注目していたけれど、これは炯眼だった。無垢なる者たちこそ「ほんと」と「つもり」の哲学の持ち主であるからだ。

ヴォネガットの評伝では、やっぱりチャールズ・シールズの『人生なんて、そんなものさ』(柏書房)がいい。とくに目からウロコが落ちるほどではなかったものの、ほかにこの手のものが少ないから参考になる。原題は“And so it goes”なので、『で、それでどうなの?』くらいでもよかった。

日本のヴォネガット熱は、十分なほど過熱してきた。伊藤典夫・浅倉久志という翻訳名人がいたことが大きい。半世紀以上も前のことになるが、「SFマガジン」の福島正実に『プレイヤー・ピアノ』と出会ったときの衝撃を話してもらったことがあるのだが、ぼくがうっかり「ブラッドベリとくらべると、どうですか」と言ったら、「はい、真剣度がちがいますね」だった。

それでピンときたのだが、日本人はヴォネガットから俳諧性を読みとってきたのではないかと思う。ヴォネガットは「うがち」や「やつし」にこそ真剣なのだ。二〇〇七年に「SFマガジン」がヴォネガット追悼特集号を組んだとき、池澤夏樹・沼野充義・若島正・川上未映子・香山リカ・太田光らがオマージュを捧げていたが、それらをパラパラ読んでいたときも、たしか「これは俳諧だな」と感じたものだ。

巽孝之が日本のヴォネガット・フェチをゆさぶった功績も特筆すべきだろう。アメリカ文学のことを現在日本で語るには、巽くんを抜いたら腑抜けなのである。その巽と伊藤優子が組んでまとめた『現代作家ガイド――カート・ヴォネガット』(彩流社)は、いまのところとてもセンスのいい一番のガイドブックになっている。YOUCHANこと伊藤優子のヴイジュアルなあしらいが愉快だった。

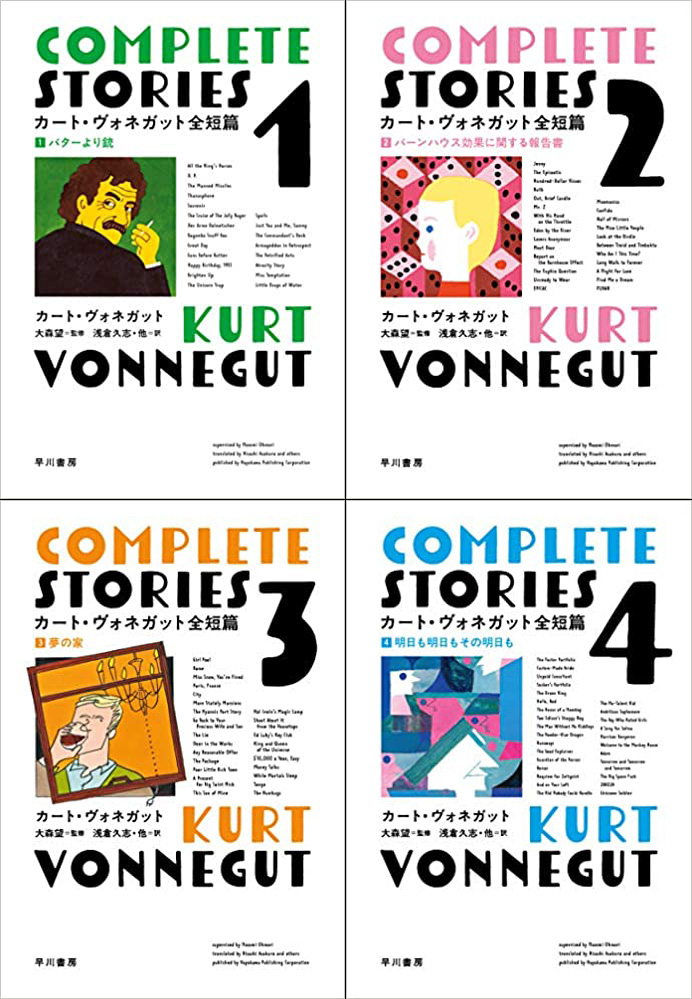

去年(二〇一九)は『カート・ヴォネガット全短篇』(早川書房)が完結した年だった。九八の短篇が八つのテーマに分けてずらり勢揃いした。監修に大森望が立ち、カバーデザインを川名潤が手掛けた。不ベンキョーなぼくにはたいへんありがたかった。

なんだか、COVID―19とヴォネガットにかこつけて腹いせを綴ってしまったような忸怩たるところがあるけれど、まあ、今夜はこれでいいだろう。では、ぼくが最も気にいっているヴォネガットの次の言葉をあげておく。こういうものだ。「われわれが表むき装っているものこそ、われわれの実体にほかならない。だから、われわれはなにのふりをするか、あらかじめ慎重に考えてなくてはならない」。

⊕『プレイヤー・ピアノ』⊕

∈ 著者:カート・ヴォネガット・ジュニア

∈ 発行者:早川浩

∈ 発行所:早川書房

∈ 印刷所:中央精版印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社川島製本所

∈ 装幀:和田誠

∈ 発行:1975年10月31日

⊕ 著者略歴 ⊕

カート・ヴォネガット・ジュニア(Kurt Vonnegut Jr.)

1922年アメリカ生まれのエッセイスト、劇作家であり、現代アメリカ文学を代表する作家の一人とみなされている。人類に対する絶望と皮肉と愛情を、シニカルかつユーモラスな筆致で描き人気を博した。代表作は『タイタンの妖女』(1959年)、『猫のゆりかご』(1963年)、『スローターハウス5』(1969年)、『チャンピオンたちの朝食』(1973年)など。ヒューマニストとして知られており、American Humanist Association の名誉会長も務めた。20世紀アメリカ人作家の中で最も広く影響を与えた人物。

⊕ 訳者略歴 ⊕

浅倉 久志(あさくら ひさし)

1930年生まれ、1950年大阪外国語大学卒。SF作品の翻訳で著名であり、カート・ヴォネガットのほか、フィリップ・K・ディック、ウィリアム・ギブスンの作品を多く翻訳している。また、同業者の伊藤典夫とともに、R・A・ラファティ、コードウェイナー・スミス、ジェイムズ・ティプトリー・Jr.といった異色の実力派作家を日本に紹介した。日本SF作家クラブ会員。