父の先見

科学的創造と知のアナーキズム

新曜社 1981

Paul Feyerabend

Against Method―Outline of an anarchistic theory of knowledge 1975

[訳]村上陽一郎・渡辺博

編集:堀江某

装幀:菊地薫

科学の進歩を妨げないようにするには、“anything goes”(なんでもあり)でいけるようにすることだ。いいかえれば科学者たちは互いに仮説を重視しあうことだ。それにはできるだけ科学にとって「想起」(anamnesis)がはたす役割を重視して、想起にまつわる方法を大事にすることだ。

そんな科学はまだ大手を振って世間の眼前にあらわれてはない。なぜなら仮説と想起を曳行するような科学が進捗していったとしたら、おそらく二つの著しい特徴をもつであろうからだ。ひとつはアナーキズムの認識論を武器にする。もうひとつは神話的想像力を仲間にする。

アナーキーな認識論と神話的想像力? そんな科学なんてあるはずがない。科学は「想起」を消して「論証」に向かうものだ。あるとするならそれは科学ではない「まやかし」だろう。大半の識者はそう思うかもしれないが、いや必ずしもそんなことはない。ありうる。少なくとも私、ファイヤアーベントが渉猟してきた科学成果は、このことを受け入れる。

逆に、多くの科学はこのような可能性を排除するために、科学を狭いものにしてきたのではあるまいか。

なぜ多くの科学は“anything goes”をもって進捗していかなかったのか。一言でいえば実証主義に陥っていたからだ。エビデンスを求めすぎたからだ。

科学には「検証」や「実験」が必要であることは言うまでもないけれど、検証と実験は、その科学理論が正しかったことを必ずしも立証しない。観察や事実とのつきあわせによって立証できるのは、その理論が正しかったことがあきらかになるのではなくて、その理論のどこかに何かの誤りがあるだろうことを指摘するだけなのである。

このことは夙にカール・ポパーの『科学的発見の論理』(恒星社厚生閣)が主張したことで、「反証可能性理論」とか「反証主義」とよばれる。

ポパーは反証を可能にするような理論こそが科学理論というものだと考え、これをもって科学と非科学の境界が設定されるとみなした。反証によって否定された理論は、より矛盾の少ない理論にとって代わられ、その取捨が何度かくりかえされるうちに、多くの反証(批判)に耐えたものがその時点での妥当な科学理論の座を得る。ポパーはそう主張した。

その後しばらくたってトマス・クーンは『科学革命の構造』(みすず書房)において、このような勝ち残り型の科学理論の形成過程が科学の「パラダイム」(範列)を築いてきたと述べた。大半の科学はこのパラダイムを通して確立していたというのだ。科学はそういうパラダイムに向かってパラダイム・シフトするとも考えられた。

なるほど、さもあろうとは思われる。実際にも教科書に載る多くの科学理論がそのように確立してきた(と、おぼしい)。

しかしながら、はたしてポパーの反証主義による科学やクーンのパラダイムの系列に守られた科学だけが正統科学だといえるのか。そういう正統科学から芳醇な解釈がいくらでも掬いとることができるのか。またそれぞれの科学理論を自由にまたいでいけるようになるのかといえば、私、ファイヤアーベントはどうしてもそうとは思えない。

こんな大胆な主張を奔放に放射してやまないファイヤアーベントには、早くから「好戦的哲学者」「異端の科学主義」「理論的アナーキズム」「知のアナーキスト」「相対主義者」といったレッテルが貼られてきた。当然だろう。こういう科学哲学者はそれまでいなかった。

このうち「理論的アナーキズム」はファイヤアーベント自身が自著の『方法への挑戦』(新曜社)や『理性よ、さらば』(法政大学出版局)で提案している自前の言葉であるが、ほかは外野席からとんできた揶揄だ。

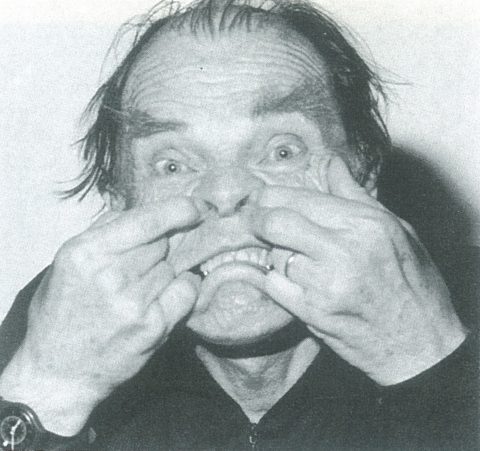

好戦的哲学者だというのは、まあ当たっている。このハッチャキおじさんはたしかに好戦的だ。ただしポレミックではあるが、やらずぶったぎりではない。好戦する相手を選んでいる。あとで説明するが、ポパーはファイヤアーベントがいったんは支持した相手だったのだが、途中から批判的に捉えるようになった。

異端かどうかは、異端が歴史を動かしたことはいくらでもあるのだから、そう呼ばれても文句はないだろうけれど、ぼくの感触からすると異端ではない。異端児はもっと痛々しいか、もしくはもっとセクシーだ。ファイヤアーベントは正直すぎるし、武骨すぎる。異端者というより自立者だ。

それなら「知のアナーキスト」というのは、どうか。なかなか香ばしいレッテルだろうけれど、これは褒めすぎだ。

ファイヤアーベントは古今東西のアナーキーな知をちゃんと点検していないし、バクーニン以降のアナーキズム思想に傾倒してきたとも見えない。おそらく詳しくもない。本人も、自分のセンスはアナーキーでもあるが、しばしばダダイストめいているとも言っている。

しかしこの人は、科学哲学にはアナーキーな発想が必要であることについて、めっぽう自信をもっていた。『方法の挑戦』の冒頭にはこんなふうに書いている。「科学は本質的にアナーキスト的な営為である」と。また「アナーキズムは、おそらく最も魅力的な政治哲学ではないにしても、認識論と科学哲学に対してはすばらしい薬である」と。

相対主義者だというのは当たらない。世間では、領域をはみ出す思想に「相対主義者」のレッテルを貼るのはよくありがちなことなのだが、ファイヤアーベントは相対主義ではない。

科学が斉一性をめざすことに強い危惧をもったのであって、相対化したかったのではない。こんなふうに書いている。「知識というのは理想的見解へと収束する自己整合的理論の系列にあるのではない。それは真理への漸近的接近にあるのではない。知識とは、むしろ互いに両立できない選択項の、たえず増大する大洋なのである」。

知識が「互いに両立できない選択項の、たえず増大する大洋」だというのは、その通りだ。『知についての三つの対話』(新曜社→ちくま学芸文庫)には、科学が斉一性を求めすぎたことの過誤がこっぴどく批判されている。

けれども、多くの正統科学者にとっては、斉一性を軽視する科学哲学など、とうてい認められないものだった。

こんなぐあいで、ファイヤアーベントという御仁(ハッチャキおじさん)は学界では甚だ評価しにくいところにあえて立ってきた科学哲学者なのである。

むろん好んでそうしているのであって、本人はどんな噂や的外れの揶揄に包まれようが平ちゃらで、若い頃から晩年にいたるまで一貫して「自由」「自立」を標榜しつづけて吝(やぶさ)かではなかった。

1975年の『方法への挑戦』はこういう自由探求者ファイヤアーベントのマニフェストだった。冒頭に「目次めいた内容紹介」が提示されているのだが、一読、これが旧来の科学論ではないことが宣戦布告されているのがわかる。この布告はその後も続いていて、1978年の著作『自由人のための知』(新曜社)の邦訳版には、訳者の村上陽一郎によって「科学論の解体へ」というサブタイトルが付けられた。

村上はファイヤアーベントの著作を一貫して日本語訳してきた科学史家だ(ぼくもいろいろお世話になった)。村上は本書にも「科学的創造と知のアナーキズム」という刺激的なサブタイトルをつけ、「あとがき解説」で、合理一点張りの科学が非合理や不合理を排除してきたことを本書は根本から問なおしていると説明した。

ただファイヤアーベント本人は、『方法への挑戦』は科学理論の著書ではなくて知的コラージュだったと言っている。1年ほどをかけてコラージュしたらしい。それまで書いてきた多くの文章を自分で編集しつづけたのである。

それにしても既存の科学論の解体に切り込んだ宣戦布告がコラージュだっただなんて、ツァラ(851夜)の『ダダ宣言』やブルトン(634夜)の『シュルレアリスム宣言』めいていて、とうてい科学(哲学)理論の本とは思えない。けれども本人がそう言って憚らないのだから、いいじゃないか。結構じゃないか。ぼくはそう思って読んだ。

ポール・ファイヤアーベントは1924年のウィーンに生まれた。政治的に不安定な時期のオーストリアだが、知的戦線は逆立っていた。当時のウィーン大学にはモーリッツ・シュリックを中心にしてウィーン学団が名乗りをあげて、結構な気勢を吐いていた。マッハ(157夜)やヴィトゲンシュタイン(833夜)の影響だ。ルドルフ・カルナップやオットー・ノイラートが活躍した。

それにこの時代は、なにより相対性理論(重力時空論)と量子力学が唸りを上げて、新たな科学像を求めて熱く競いあっていた。若きファイヤアーベントはボーアとアインシュタイン(570夜)の論争を、シュレディンガー(1043夜)の波動関数とハイゼンベルク(220夜)の行列式の類同性を、ディラックの反物質論やボーム(1047夜)の量子言語仮説を、眼をサラにして貪欲に頬張っていた。

ぼくが初めてファイヤアーベントの名を知ったのは、それから30年ほどあとのことだが、このハッチャキおじさんの名はカリフォルニア大学バークレー校で勇名を馳せていた。70年代半ば、バークレーでフリッチョフ・カプラやエリッヒ・ヤンツ(1731夜)たちと接触していたころは、多くの教授たちが肩をすくめて、あいつには一目も二目もおいている、あるいは御しがたい奴だという態度を見せていたものだ。ぜひとも本人に会っておけばよかったと悔やんでいる。

御しがたいと思われるのも宜(むべ)なるかな、この人はまさしく多様な仮説的人生をおくってきた。必ずしも冒険的なのではない。出会いがしらの、そのつどの人生なのだ(そういうところはアナーキーだ)。そんな青年期や壮年期のことは『哲学、女、唄、そして…』(産業図書)と銘打った自伝に詳しい。

このあけっぴろげなタイトルの自伝によると、高校時代までのあいだに「多読の才能」を磨き、ひたすら「本の虫」に徹していたようだ。

それ以外はブレヒト流の「異化の演劇」に関心をもち、音楽にめざめて声楽レッスンに夢中になっていた。けれども時代はナチス台頭期にあたっていて、併合されたオーストリアの高校を出たとたん、占領ドイツの労働奉仕隊に徴用された。

徴用がおわれば、次は軍隊だ。ドイツ陸軍に配属されたが、本人は性格的にそうなのだろうが、あまりじっとしていない。士官学校で自主講座を開いたりした。そして北部ロシア戦線へ送られた。そこでトハチェフスキー指導の赤軍とぶつかって3発の銃弾を打ちこまれた。以降、歩行障害者としての人生になる(のちのちまでステッキをついている)。性障害もおこしていた。

ドイツ敗戦後、オーストリアは解放され、まだ学生分際だったファイヤアーベントの周辺もがらりと変わる。ひとまずはワイマール近くのアボルダで市のイベントのシナリオを書いたり、オペラの助手をつとめたりした。ブレヒトが才能を買って東ベルリンオペラのスタッフに誘ったらしいが、これは断っている。そのかわりワイマール音楽院で音楽に浸った。

できれば声楽家になりたかったようだ。本人の弁では「アルト系のいい声の持ち主」だったらしい。以降、オペラには何であれ、どんなときもかかわろうとした。

ウィーンに戻ると一転、ウィーン大学で歴史学と社会学と物理学に向かった。油滴実験で成果をあげていたロバート・ミリカンと電気素量の計測と計算を競ったフェリックス・エーレンハフトの研究のありかた、またバートランド・ラッセルと丁々発止をやってのけたヴィトゲンシュタインの後期論理哲学の発想に影響をうけ、いったい「科学の背後」には何があるのかということに強烈な興味をもちはじめた。

ラドンのテンソル分析、フラウカの代数学、ホーフライターの微分論、セクスルの核物理学、プライの球体天文学、カルナップの言語意味論、アーサー・ケストラー(946夜)の現代文明論を齧りまくった。

こうして「科学の背後」に蠢くものを求めて、科学哲学研究者としてのファイヤアーベントが動き出したのである。

1948年にカール・ポパーと出会った。アルプバハで開かれたオーストリアカレッジ協会が主催する国際夏季学校に参加したときだ。ポパーには渋みのある何かがきらめいていた。

1951年、ブリティシュカウンシルの奨学金をもってヴィトゲンシュタインのもとで研究しようとするのだが、ヴィトゲンシュタインがちょうど亡くなったため、指導教授としてポパーを選んで、ロントン・スクール・オブ・エコノミクスに移った。

これでポパーとの日々が始まった。本人が述懐する口ぶりによると、当初はそうとうポパーに「参った」ようだ。反証可能性理論に参ったのだ。

ファイヤアーベントを惑わせたポパーとその理論的な影響の流れと、その後にポパー理論が乗り越えられていったことについて、ごく手短かに説明しておく。

ポパーは1902年のウィーンに生まれ、ルター派の家庭に育って10代そこそこでマルクス主義にかぶれるのだが、共産主義者たちの過激な行動主義に嫌気がさした。

そこで28年にウィーン大学で哲学博士号をとり、6年ほど中学校で教鞭をとるかたわら1937年に入って『科学的発見の論理』(Logik der Forschung)まとめ、話題を攫った。心理主義、自然主義、帰納主義、論理実証主義を批判して、科学は反証可能性をもつべきだ(→科学は反証性によって発展する)と主張した。

これは科学理論にとっては「主題」よりも「方法」のほうが重要であるということを喝破して、たいそう画期的な提唱だった。ポパーはやがてこのことを知識全般の発展にあてはめた。けれども、ポパーの方法は理論の普遍性を獲得するための方法で、ファイヤアーベントはのちにそのことを批判する。方法はもっと“anything goes”でよかったのだ。

ナチスによるオーストリア併合のあとはニュージランドに移住すると、クライストチャーチのカンタベリー大学で哲学を静かに教えた。ところがこの時期、叔父・叔母・従兄弟など17人の親類縁者が強制収容所で殺された。ポパーは憤然として『開かれた社会とその敵』(未来社)を著した。またまた話題になった。

ポパーの理論はただちにイムレ・ラカトシュ、ジョン・ワトキンス、ファイヤアーベント、ニコラス・タブレらに継承され、その社会理論は「漸進的社会工学」として投資家ジョージ・ソロス(1332夜)が活用した。また少しあとのことになるが、トマス・クーンの科学史論にも飛び火した。

ハンガリーのイムレ・ラカトシュについて一言。ラカトシュはポパーの考え方を数理哲学に応用し、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス時代にポパーが言及できなかった「証明と論駁の関係」を研究し、反例が見つかっていない数学定理は必ずしも真理とはかぎらないと述べて、注目された。

コーシーの数学や微積分学の変遷について、ラカトシュがこれらを「絵画のように考える」とみなしていたのは出色だった。そんなこともあって、ぼくはいっときラカトシュの『方法の擁護』(新曜社)や『批判と知識の成長』(木鐸社)で扱われていたリサーチプログラム論、補助仮説の議論、プロプレムシフトの重視、ダーウィン進化論批判の論点などを編集工学のヒントにしたことがあるのだが、うまくいかなかった。ぼくの取り組み方が甘かったのだろうが、51歳で急死したラカトシュにもう少し時間が必要だったのかもしれない。

のちにラカトシュの同僚だったヘレナ・クローニンが『性選択と利他行動:クジャクとアリの進化論』(工作舎)でダーウィン進化論の限界と再解釈を試みたのを読んで、そうそう、これがラカトシュがやりたかったことなのだろうと合点した。クローニンは「類似」に焦点をあてたのだ。ラカトシュはアナロジカル・シンキングに跳びたかったのである。

ファイヤアーベントは『開かれた社会とその敵』の英訳を引き受けたあたりまではポパーに「参っていた」。が、そこからは方法論的反証主義が限定的であることに気づき、むしろ方法は普遍の美酒を求めるのではなく、もっと自在で「なんでもあり」に向かうべきであると考えるようになった。

また、ポパーが『推測と反駁』(法政大学出版局)で「科学は神話ととも始まるが、科学が科学になるのは神話に対する批判によってからである」と説いたことにも疑問を投げかけて、「方法の自由」はむしろ神話的想像力を包含したままで広く発展するべきだと考えた。

親しい友人でもあったラカトシュについては、その急死を惜しんだが、その方法論は「方法の自由」を獲得するには至っていないとみなした。「想起」と「類似」が演算項目に入っていなかったのだ。

トマス・クーンはポパーの継承者ではないけれど、そのパラダイム論やパラダイム・シフト論が有名になったためポパーの反証可能性理論と組み合わせて論じられてきた。しかし、そのわりにはクーンはおもしろくない。パラダイムをもたない有能な科学理論なんて、実は歴史上にどっさりあったのに、それらには眼をつむったのだ。ぼくも若いころに湯川秀樹(828夜)から、「あんなあ、科学はパラダイムなんかに義理をはたしてへんで」と言われた。そりゃそうだ。

ちなみに少し意外かもしれないが、ファイヤアーベントは湯川については何度もその発想や思考に賛意を示している(たとえば『知についての三つの対話』p270~p275)。

話を戻して、ファイヤアーベントはバークレー時代が一番冴えていたように思う。1958年にサンフランシスコ近くに家を求め、60年からカリフォルニア大学での講義を始めた。

冴えたのは、数理哲学や言語哲学のタルスキ、モストフスキー、カルナップ、ファイグルらと議論していたせいもあるだろうし、マッハやユクスキュル(735夜)やヴァイツゼッカー(756夜)を読みこめたせいでもあろう。ぼくが見るに、ギルバート・ライルの『心の概念』(みすず書房)の考え方に早くに加担できたのも大きかったように思う。

それとともに、なによりバークレーにはアメリカで唯一「東洋思想」の風がヒッピーの対抗文化を波枕にして吹きまくっていた。ファイヤアーベントは「東洋」にも「東洋哲学」(仏教やタオイズム)にも詳しくないが、カリフォニアで知りあった友人たちがその風をうまく遣っていたので、その刺戟を欠かさずに身につけるに及べたのである。

このことは、自伝『哲学、女、唄、そして』を読んでみてはっきりした。ハッチャキおじさん、面目躍如だ。なんといっても「読み勘」がいいのが目立つ。とくに実証主義が観察命題と理論言明を結びつけて「意味の滲み上がり」仮説をたてたのに対して、意味はむしろ「滲み下がる」のだと捉えたのがめざましい。

あらためて言うと、「意味」はどこかにひそんでいたのではなく、白川静(987夜)ふうにいえば「興」によって言葉が躍りだし、求めあって、しばらくすると編集作業によるさまざまなパターンの組み合わせによって観察対象の見え方が変化してくると、そこに舞い降りたかのようにあらわれてくるものなのである。つまり、滲み下がってくるものなのだ。

これは今日の行動経済学やAIがセンスデータのアルゴリズム化によって確率論的な推論に頼っていることに対する限界についての先行的指摘にもなっていた。

もっともこうした“発見”は、ファイヤアーベントの場合はほぼひらめきや勘によるもので、とくに理論的な裏付けからきたものではなかった。そこがアナーキーで、ダダっぽく、それゆえかえって意味の正体の肝(キモ)を鷲掴みにできたのだろう。

さて、ファイヤアーベントの以上のような奇妙なセンスがどこからきているのかということは、この人の本をいくら読んでも、残念ながら届いてこない。

ギリシア哲学から量子力学まで、ニュートン力学から数理科学まで、いずれの著書にも科学史上の「変遷」と「とび」と「ずれ」についての説明が次から次へと解説されているのだが、それらはたいていつまみ食いのような断続的な説明で、そこから「理論的アナーキズム」が卒然と立ち上がってくるわけではない。

それならファイヤアーベントのアナーキーな感覚はいったいどのへんからきたのかというと、ぼくにもそういうところがあるので憶測するしかないのだが、おそらくは「知の読み方」から掬ってきたものではないかと思われる。書物の読み方、オペラの作られ方、友人たちとの会話、先人たちの先駆的発想、そういうものが次々にキアスム状に交差して、その交差のままにアナーキーな思索状態が保たれてきたのではないか。そう思われる。

もちろん特別な事情も関与しただろう。とくに母親が自殺したこと、戦争障害によって不能になったことなどの影響があるのかもしれない(だから子供がいない)。ちなみに妻は4人変えた。が、このへんのことが何を及ぼしたのかは、本を読んでいるだけではわからなかった。

結論。ファイヤアーベントに特徴されるのは、アナーキーそのものではなく、方法をアナーキーに掴まえるということである。

なかで強調しておきたいのは、その思考の大半を主題よりも「方法」に向けつづけたところがチャーミングだったということだ。このばあいの「方法」とは、方法論としてまとまるということではなく、思考やイメージングや思索表現が発動するたび、そのつど再構成されていく方法だということである、方法がそのつど目覚めるということだ。方法がハッチャキなのだ。

ここにファイヤアーベントの“anything goes”(なんでもあり)が跳梁跋扈して、たえず、くまなく「想起」(anamnesis)が作用するのだと思う。さらにいえば、マイケル・ポランニー(1042夜)の言う「方法知」にぴったり照準をあてられたのだと思う。

進化生物学者で『パンダの親指』などで知られるスティーヴン・ジェイ・グールド(209夜)が、あるときこんなことを言った。「私が断続平衡仮説を思いついたのはファイヤアーベントの『方法への挑戦』を読んだ刺激にもとづいている」と。この話、いろいろピンとくるものがある。

ファイヤアーベントは、世の中が理性に勝たせようとする傾向をもつこと、科学と哲学が真理を求めたがること、アカデミズムが思考に変化や矛盾が生じることを嫌うこと、多くの社会的な最終判断が権威によってもたらされてきたことなどに抵抗し、できればこれらを唾棄するために闘ってきた。

その闘いはとうてい成功したとはいえないものの、学ぶべきことはいっぱいある。

ここには、もしそういうものが世の中にあるのなら「方法の学校」とでもいうべき学校が教えておきたいことがいろいろ爆(は)ぜていたのである。世界読書についての奥義の一端が零(こぼ)れていたのである。

本人は、こんなふうに書いた。「いったい、われわれが片時も離さず用いているものを検査することなんて、できるのだろうか」。検査したり、検証したりする必要はない。この「片時も離さず用いているもの」こそ、方法なのである。ぼくならそれをはっきりと「編集方法」と名付けたい。理論や思想がパラダイムに汲みとられるのは、つまらない。われわれも、ときにハッチャキおじさんのように、もっと突飛に、もっと方法知で!

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎

⊕『方法への挑戦』⊕

∈ 著者:ポール・ファイヤアーベント

∈ 訳者:村上陽一郎・渡辺博

∈ 編集:堀江某

∈ 装幀:菊地薫

∈ 発行者:塩浦瞕

∈ 発行所:株式会社新曜社

∈ 印刷:依田鉛版

∈ 製本:イマヰ製本所

∈ 発行:1981年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 目次めいた内容紹介

∈ 序論

∈ 1

∈ 2

∈ 3

∈ 4

∈ 5

∈ 6

∈ 7

∈ 8

∈ 9

∈∈ 付論1

∈∈ 付論2

∈ 10

∈ 11

∈ 12

∈ 13

∈ 14

∈ 15

∈ 16

∈∈ 付論3

∈∈ 付論4

∈ 17

∈ 18

∈∈ 付論5

∈ 解説めいたあとがき(訳者)

∈∈ 人名索引

∈∈ 事項索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ポール・ファイヤアーベント(Paul Feyerabend)

1924‐94年。ウィーン生まれ。天文学、物理学を学んだ後、カール・ポパーに師事。UCLAバークレー校、チューリヒ工科大学などで教鞭を執る。多様な価値観の共存が科学や知の原動力であるとした。「好戦的哲学者」「知のアナキスト」と評された20世紀の最も独創的な科学哲学者の一人。

⊕ 訳者略歴 ⊕

村上 陽一郎(むらかみ・よういちろう)

東京大学教養学部教養学科卒業。同大学院博士課程(比較文化専攻)修了。東京大学教授を経て国際基督教大学大学院教授。

渡辺 博(わたなべ・ひろし)

東京大学理学部物理学科卒業。同大学院博士課程(科学史科学基礎論専攻)修了。中央大学文学部教授