父の先見

宗教における言語と意味

新教出版社 2012

Northrop Frye

Double Vision―Language and Meaning in Religion 1991

[訳]江田孝臣

編集:小林望 協力:水谷八也・宮城徳也

装幀:桂川潤

To generalize is to be an idiot.

ノースロップ・フライの最後の本だ。フライは1991年に癌で亡くなっているので、その1年前の78歳のときに本書を認(したた)めた。

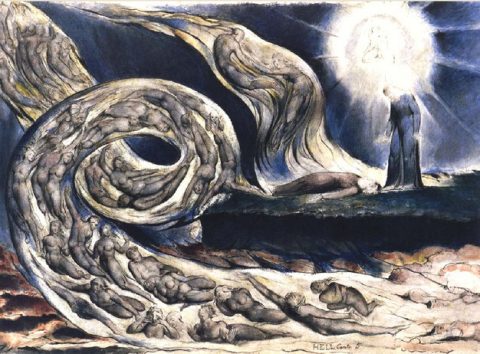

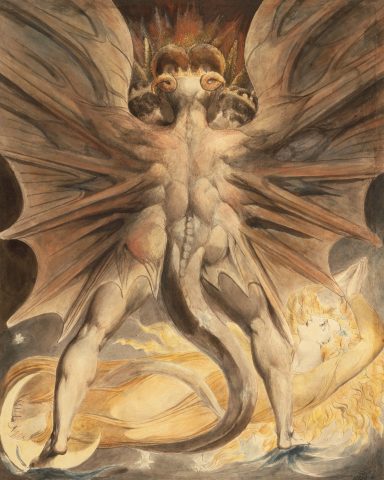

総じては信仰を支える基本的な世界認識について淡々と述べたものであるが、狙いとしてはウィリアム・ブレイク(742夜)の「インゲニウム」(根源的構想性)と「ダブル・ヴィジョン」(輻湊的幻視性)に全幅の気持ちを預けて、文明史のなかでの宗教言語の役割をハイライトさせている。おそらくトロント大学での最終講義か何かをもとに綴ったのだろう。

文章は気張っているわけではないものの、読んでいくと研究人生の最期を静かに意識しているかのように綴っているのがわかる。なるほど、死ぬ前にはこういうふうに書くのか、こういう書き方をしたくなるのかと感じた。

78歳というのはいまのぼくの歳にあたる。そんなこともあって、今夜の千夜千冊にした。

You never know what is enough

unless you know what is more than enough.

憶えばフライは、最初の著作『恐ろしい均整』(未訳)でブレイクを全面的に採り上げていた。ブレイクの予言詩(長詩)の読み取りをもって文学批評の出発点にした。そして、最後の本にまたブレイクをもってきた。首尾にブレイクだ。

フライの文学研究は詩のブレイクで始まり(首)、像のブレイクに閉じたのである(尾)。文学批評研究者としての生涯をブレイクに「リテラルな忠誠」をはたして結んだということになる。その根っこにはずうっとダブル・ヴィジョンが鼓動のように脈動する。

ぼくは必ずしもフライに強い影響を受けた読者ではなく(アメリカン・ニュークリティシズムのファンではなかったし)、良き擁護者でもなかったのだが(たとえば聖書解釈はガダマーの方法のほうがおもしろかったのだが)、フライがブレイクのダブル・ヴィジョンに全幅の信頼をおいたことについては、文句なしに同調できると思ってきた。

フライも代表著作『批評の解剖』や『大いなる体系 聖書と文学』やその後の『神話とメタファー』(いずれも法政大学出版局)を、ブレイクのダブル・ヴィジョンの方法に触発された視点で著していた。

ただし、フライはもっぱら神話的な想像力にもとづいたヴィジョンによる言語力を研究対象にしたので、ダブル・ヴィジョンの正体を解明するというような方向での批評研究をしたわけではない。シェイクスピア(600夜)、ミルトン、バートンなどのさまざまなイギリス式文学批評にブレイクのヴィジョン論を適用するほうを試みた。適用?あてはめ? それでは物足りない。

とはいえ、こんなことを言っていいのかどうかわからないけれど、フライはあまりに真面目すぎてほとんど本音の心情を洩さなかったようだが、実はブレイクが「神話か、さもなくばアナーキー」と考えていたことについては、内心ぞっこん参っていたはずなのである。店じまいするにあたっては、そのへんも吐露してほしかった。

What is now proved was once only imagined.

あらためて、言う。ブレイクは世界を認識する方法的核心がダブル・ヴィジョンにあるとみなしていた。世界を描くにはダブル・ヴィジョンをもって描くしかないと確信していた。そうでない方法では、世界なんてこれっぽっちも描けないと思っていた。

ブレイクの言う「ヴィジョン」(像)は幻想や幻視像のことではない。ずばり「隠喩的想像力」がもたらすイメージの束のことだ。ブレイクはメタファーやアナロジーによって掴めるヴィジョンが唯一のヴィジョンであって、それこそが想像力の本体なのだと見極めていた。そういう想像力はたいてい暗示力に富んでいるのだが、その暗示(隠喩)がヴィジョンをつくるとみなした。

ブレイクの暗示的ヴィジョンはしばしばダブル・ヴィジョンとなってあらわれた。二重の、一対のヴィジョンが、当初の当初から想像的認識のスタートを切ったのである。ブレイクは、そう受認した。フライは、そこには想像力の起源を担う「型」と「対型」とが二つながらあらわれると見た。これは当たっている。いわば“one”と“another”で一対の、また二重のヴィジョンなのである。

こうしてブレイクにとっては(したがってフライにとっても)、ダブル・ヴィジョンによる隠喩的意味だけが世界に近づく戦車の咆哮となった。

The most sublime act is

to set another before you.

われわれの想像力はけっして単一では動かない。目の前の花や人影や鳥を知覚しているときも、たえずゆらゆらしているし、何かを引きずったり、何かをそこに組みこもうとしている。想像力は複合的かつ輻湊的で、すこぶる編集的なのだ。

そこには最低でも一対の「型」(one)と「対型」(another)が同時に動いている。この一対性をダブル・ヴィジョンとみなすとすると、われわれの思索のおおもとには(白川静ふうにいえば「興」の起動には)、ダブル・ヴィジョンだけが光を放って先行しているのだということになる。

このことは、詩人たちが神や霊感を言葉にしていくとき、どんな秘密を重視していたかということを示唆するとともに、レヴィ=ストロース(317夜)やロラン・バルト(714夜)やノースロップ・フライやハロルド・ブルームが言うように、宗教的想像力がはたしてきた役割の重要性をことさらに告げる。

こういうことが理解できるには、ときには神や霊感の手助けが有効だったとしても(つまり「心の高揚」が大事なトリガーになったとしても)、そもそもダブル・ヴィジョンはもっと多くの認識や思索に出入りしているはずだし、出入りさせるべきでもあった。ぼくはそう思ってきた。神や霊感にもとづくヴィジョンばかりがダブル・ヴィジョンではないし、「心の失墜」のときにもダブル・ヴィジョンが必要なはずなのだ。そこのところ、少し噛みくだいてみたい。

ブレイクには「最も崇高な行為には、自分の前にもう一人を想定することだ」(The most sublime act is to set another before you.)という有名な見方があった。この「自分の前のもう一人」は神や如来やスーパーエグジスタンスや鬼のようなもので目立つだろうけれど、実際には誰にもありうる“one”と“another”の“another”でもあろうし、フィギュアやアバターでもあろうし、何かの「代」や「別」であってもいいはずのものだ。

もしそうだとしたら、われわれはどんな場面でも“one-another”という一対の初速カーソルあるいは初発ブラウザーによって、想像力の最初の起動を始められるということなのである。

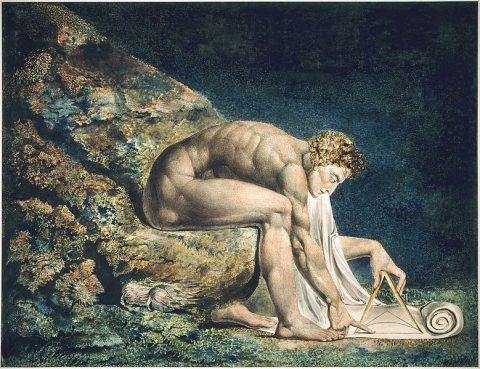

ところが、ついついそうなってしまいがちなのだが、われわれは思索や表現を進めているうちに、いっかな一筋のロジックにとらわれていく傾向をもつ。やたらに社会化し、リクツっぽくなっていく。そして、自分が当初に、少しふらふらとはしていてもどぎまぎするような輝きをともなうダブル・ヴィジョンで動き出したことを、すっかり忘れてしまうという傾向をもつ。

では、いったいどうすれば当初のダブル・ヴィジョンを思い出せる状態(喚起できる思考力)をつくっておくことができるのか。ブレイクは先にも書いておいたように、「自分の前のもう一人」を想定しながら思索したり表現することだと考えた。

これがブレイクの「インゲニウム」(ingenium)である。もともとインゲニウムは「エンジン」(engine)の語源にあたるラテン語で、哲学や文芸では「生まれながらの才能」を意味することが多いのだが、わかりやすくいえば、われわれの心身のどこかに先駆的に備わっているだろう天賦状態を感じる才能のことだ。何かを生み出すことを促進し、状態を工夫できるエンジン的才能だ。

フライはその天賦状態には原初の「型」と「対型」がともなうとみなし、その両方をヴィヴィッドに想起できるようにしておくことをブレイクが発見したと読み替えた。エンジンには「型」と「対型」があるべきなのだ。

これも当っている。たしかにわれわれはインゲニウムの片隅から「自分の前のもう一人」を輩出させることができるのだ。

ただし、このことはブレイクが先駆して発見したことだとしても、心身の高揚がなければ近接してくれないものだと決めこむことはない。ダブル・ヴィジョンを躇(ためら)わないエディティング・キャラクターを用意できるなら、誰もが社会に頼ったりリクツに陥ったりしない方法で、敢然と“one-another”に遊べるはずなのだ。

In seed time learn, in harvest teach,

in winter enjoy.

我田から水を引く話になるけれど、少々、松岡正剛の事情を持ち出してみる。

ぼくはこれまでの78年間のうちの三分の二ほどを、大小さまざまな編集的官能によって埋めてきた。おかげでとても愉快だった。おそらく少年のころからそうしたかったので、そうなってきたのだろうと思う。

計画的だったかといえばそうではなくて、好きなことがいっぱいあったから、そうなった。そうなったというのは、いつも二つ以上の既知と未知とがぼくの手元近くでスパークしながらまざっていったのだ。

日光写真に夢中になったことは、その後にそこへ水墨山水の滲みや書道の風韻のあれこれやチームラボの猪子寿之君を呼び入れた。シャープペンシルが好きになるとパウル・クレー(1035夜)の線と色がそこに入り込み、量子力学を齧るようなるとウンベルト・ボッチョーニの画法やオブジェクト指向のしくみが読み解けた(1106夜、千夜千冊エディション『全然アート』など参照を)。

ことほどさように、こういうことが次々におこっていった。やがてこれらはだんだん多対的でネットワーク状になっていった。贅沢にいうなら華厳的になっていたのだ。

最初から編集的だったかというと、そんなことはない。途中から、これはひょっとすると多様な編集をしているんだ(=イメージやヴィジョンの編集がおこっているんだ)ということに気が付いた。そう気がついたのは、自分がしていることが学術研究のプロセスとは異なると思っていたからで、それをあえて「編集している」と感じるようになったのは、どんな時代の想像力もメディアの力と交流していることを忘れたくなかったからだ。

なぜそんなことがなんとか継続できたのかといえば、そのつどあることを心掛けてきたせいだった。あることは三つほどある。

一つは「他の修羅に学ぶ」ということだ。「松のことは松に習い、竹のことは竹に習う」ということ、「生命的で創発的な現象は負のエントロピーを食べている」と思えること、また「逸脱を敬える」ようにすることだ。それで充分に“One thought fills immensity”(ブレイク)になった。ここには「他から借りてくる」ことを隠さないこと、また「模倣する力」を与えたいという気持ちもはたらいていた。“Imitation is criticism”(ブレイク)なのである。

二つ目には、どんなこともできるだけ「ARSに向かっていく」というふうに心掛けたことだ。ARS(アルス)はもちろんアートでもあるが、方法でもある。ぼくはどんなときも、主題よりも方法そのものに感応できるようにした。芸術とはかぎらない。科学も芸能も遊びもARSだと思えるようにしてきた。多くの編集的官能はこのARSと隣りあわせになっていくことによって支えられてきた。

三つ目には、おそらくこのことが一番の心掛けだったろうと思うのだが、自分が「何かの代わり」なのではなく、何かが「自分の代わり」だと思えるように仕事をしてきたということだろうと思う(そのように仕向けて仕事をしてきた)。これは自分を主語にすることをさておくということで、そうするほうが何かがずっと混在しうるということでもあるけれど、もっと正確にいうと「自分の前のもう一人」をどんな難所においても想定できるようにするということであった。

この三つ目「何かが自分の代わり」だという暗示こそ、ぼくの中にブレイクのダブル・ヴィジョンが継続的に喚起していく魔法をもたらしたのである。

The imagination is not state, it is the human

existence itself.

ノースロップ・フライに言寄せて勝手な話をしているようだが、まあ、大半はその通り。今夜の千夜千冊にフライ78歳の遺言的一書をとりあげたのは、フライがウィリアム・ブレイクに戻っていることに心から敬意を表したかったという、その一点だけが動機なのである。

だから正直をいえば本書についてはいろいろな不満もある。フライはダブル・ヴィジョンを敬虔なるものや至高の文芸性に特定しすぎているところがあるのだが、それはあまりにもったいない。ブレイクは一般化を嫌ったが、ダブル・ヴィジョンはむしろ編集的一般意志にあてはまるはずなのだ。あらためてこのことを強調しておきたい。

それはそれとして、実は本書をとりあげたについては、もうひとつ、感想がある。フライの本書を読んで、ぼくがこれまで試みてきたことが宗教性とかなり深い類縁性をもっていたことを告げられたような気がしたということだ。

70代半ばのころから、ぼくは自分の内外に「内なる仏教性」とでもいうものがふつふつと滲み出しつつあることを感じていて、その意味を捕まえておかなくてはいけないと思うようになっていた。折からの近江の三井寺や石山寺からのエールに応じることと相俟って、仏教的編集性(あるいは編集的仏教性)にひそむエンジン(インゲニウム)をあらためて実感しなおそうという気になったのである。

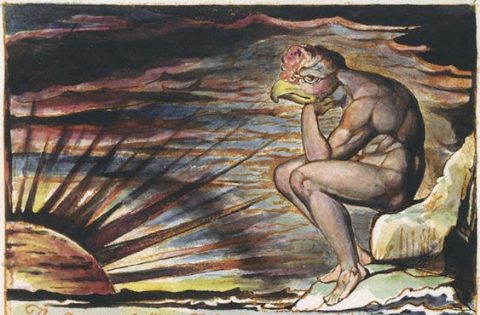

仏教もキリスト教も、その根幹に動向しているのは何かというと、むろん「想像力」である。しかしながら、なぜ宗教が想像力をバネに比類のない思想の束や行動の束を形成できたかということは、仏教史においてもいまなお説明しきれていない。宗教上において仏教がわかりにくくなったのではなく、想像力のことがわからなくなったからだ。

The difference between a bad artist and a good artist is:

the bad artist seems to copy a great deal;

the good one realy does.

今日、想像力をそのまま束ねて、言葉づかいにも変更を加えないまま平気でいるのは、たとえば小説やマンガや映画やアニメであろう。他のもの、たとえば政治や商取引や社会活動は、コンプライアンスに縛られて頻繁にその表明力を変更をせざるをえなくなった。

そうしたなか、いくぶん乱暴なところはあるものの、小説やマンガや映画やアニメは想像力を麻痺させていないままにある。これらは宗教行為とはみなされない。まるごとフィクションであると思われているからだ。

しかしひるがえって、宗教こそはフィクショナルな想像力をいかして形成されてきたとも言いうるものであって、そのルーツにはアニミズムやシャーマニズムが関与して、もともと宗教はそれを断ち切らないで波乗りしていったともいえるのだった。ということは、想像力のおおもとにはアニミズムもシャーマニズムも、呪術的宗教性も、浄化のための精神性も組みこまれていたということである。

いま宗教教団は「霊感」を表面化させることに神経を尖らせ、まるで民主的な信仰行為だけでその束を維持しようとしているかのように映るけれど、これは宗教の本質をひどく歪(いびつ)にさせ、麻痺させる。それだけでなく、個々の中に出入りする“one-another”を動かなくさせていく。

この過誤や膠着をどうするか。ぼくには仏教がここを柔らかく突破していくのではないかと思われる。ただし、最近の仏教は残念ながらダブル・ヴィジョンを解釈できていないままにある。ここが、まずい。ブレイクは“Without contraries is no progression”と言っていた。ほんとうは仏教も(多くの宗教も)、これでいきたいはずなのに。

というわけで、仏教的想像力にひそむ編集的なダブル・ヴィジョンがもっとあきらかになっていくことを、ぼくはこのあと数年のうちの"遺言"にまとめなければならないという顚末なのである。嗚呼、六根清浄、ロッコンショージョー。

ちなみに文中挿入の英文はすべてウィリアム・ブレイクの詩句から選んだもの。念のため。ちなみに、もうひとつ。堀越耕平の『僕のヒーローアカデミア』の飯田天哉は「インゲニウム」を名のっている。念のため。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

⊕『ダブル・ヴィジョン』⊕

∈ 著者:ノースロップ・フライ

∈ 訳者:江田孝臣

∈ 編集:小林望

∈ 協力:水谷八也・宮城徳也

∈ 装幀:桂川潤

∈ 発行者:小林望

∈ 発行所:株式会社新教出版社

∈ 印刷:理想社

∈ 製本:松岳社青木製本所

∈ 発行:2012年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ ノースロップ・フライ――ひとつの評価

∈ まえがき

∈ 第一章 言語のダブル・ヴィジョン

∈∈ 第一節 くるくる変る時代、一九二五年〜一九九〇年

∈∈ 第二節 未成熟社会と成熟社会

∈∈ 第三節 言語の危機

∈ 第二章 自然のダブル・ヴィジョン

∈∈ 第一節 自然界と人間界

∈∈ 第二節 批評と文明

∈∈ 第三節 自然をあがなう

∈ 第三章 時間のダブル・ヴィジョン

∈∈ 第一節 空間と時間

∈∈ 第二節 時間と歴史

∈∈ 第三節 時間と教育

∈ 第四章 神のダブル・ヴィジョン

∈∈ 第一節 神々と神

∈∈ 第二節 ユダヤ的伝統とギリシア的伝統

∈∈ 第三節 隠喩的な一義的意味

∈∈ 第四節 人間化された神

∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

ノースロップ・フライ(Northrop Frye)

1912年〜1991年。カナダの文学研究家・文学理論家。カナダ合同教会の牧師資格ももつ。トロント大学で教鞭を執り、学長を歴任。シェイクスピア、ブレイク、エリオットらの解釈に新機軸をもたらした。著書に『批評の解剖』『大いなる体系』『力に満ちた言葉』(放送大学出版局)、『創造と再創造』(新教出版社)ほか多数。

⊕ 訳者略歴 ⊕

江田 孝臣(えだ・たかおみ)

1956年生まれ。早稲田大学文学部教授。ディキンスンやウィリアムズらアメリカ詩が専門。訳書に『ナボコフ書簡集』(みすず書房、2000年)、『エズラ・パウンド事典』(雄松堂、2009年)ほか。