父の先見

教育社・講談社学術文庫 1978・2020

編集:尾上進男・芝盛雄・小川悦子・梶慎一郎 協力/笠原一男

装幀:森裕昌

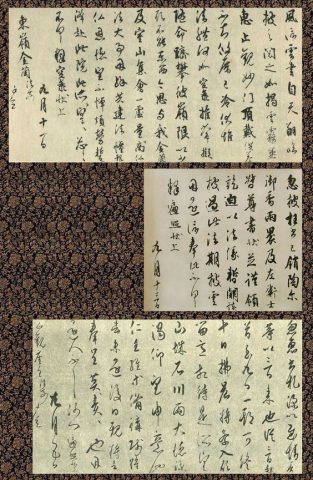

奈良博の《久隔帖(きゅうかくじょう)》を今井凌雪さんと見た。NHKの書道講座をお手伝いしていたころだ。尺牘(せきとく)は「久隔清音 馳恋無極傳承 安和且慰下情」と始まる。

いつものことながら、すぐに「恋無極」の字配りに目が吸い込まれていく。王羲之(おおぎし)の《集字聖教序》が見せる勁(つよ)いけれども懐ろが柔らかい間架結構が、最澄の書では端正なストロークやピッチに転じて律義になっている。そんな感想を呟くと、今井さんは「いやあ、伝教大師の書は王羲之より誠実ですよ。懸命ですよ」とボソッと洩した。

なるほど誠実で懸命である。筆と言葉と意味とが一字ずつきっちりと詰まって、そのまま乱れない。端正で、行儀がよく、そこがたしかに懸命だ。懸命が端正なのか、端正が懸命なのかは問えない。おそらくそのどちらも最澄なのだろう。

《久隔帖》の文面は弟子の泰範(たいはん)に頼み事を託して、空海殿にこういうことを尋ねてきてほしいという内容になっている。こういうことというのは、先に空海殿から送られた詩の序の中に知らない書物の名が出ていたけれど、あれはどういうものなのか、その大意を教えてほしいということだ。冒頭で「久隔清音」と書き出しているのは、久しく御無沙汰をしていましたという空海への挨拶である。

空海から最澄に宛てた尺牘のほうは《風信帖(ふうしんじょう)》として、これまた世に名高い。3通ある。ぼくも昔は少々ながら臨模した。

弘仁3年(812)、最澄は空海に天台智顗(ちぎ)の『摩訶止観』を送り、そのとき添えた手紙に比叡の堂宇に遊びにきてくださいと書いたのだが(この尺牘は残っていない)、空海は丁寧に『摩訶止観』のお礼を述べ、いまそちら(一乗止観院=比叡山寺、のちの延暦寺)には都合が悪くて伺えないけれど、近いうち互いに仏道の根本を語りあって仏恩に報いたいものですと返信した。これが《風信帖》の1通目で、このときの空海の書は「風」や「恵」の字が王羲之の《蘭亭序》そっくりで、そこに運筆の速さを感じさせる。

2通目は最澄がお香などを送ったことへの返礼である。最近は忙しいけれど法要がおわったら、あなたの送ってきた左衛士(さえじ)の督(かみ)の手紙を読みますというもの、書風は覇気に充ちている。3通目は空海から最澄にお香などを送ったこと、『仁王経』を借りたいというお申し越しについては、いまは別用で使っているので後日お貸ししましょうということなどを綴る。こちらは鮮やかな草体を見せている。

最澄の律義と一途、それに対する空海の応接の翩翻。二人の書風はどちらも王羲之を手本としていながらも、まったく異なっている。最澄が端正で律義な書であるのにくらべると、空海はそのつど変化変容する。この対照ぶりに、平安仏教以降の動向を決してみせた二人のすべてがあらわれている。

まあ、こんなふうに、日本の書文化をめぐるさまざまなことが思いあわされてくるのだが、一方、それとともに二人の手紙からは当時の日本仏教をめぐっての大事な「あること」が暗示されていたことが伝わってくる。二人はいずれも入唐し、いずれも密教の灌頂を受けて帰ってきた仲である。そうでありながら、天台密教と真言密教に分かれた。しかし「あること」については深く共通していた。「あること」とは何か。

最澄は空海から、大同4年(809)に『大日経略摂念誦随行法』を借覧した。二人のあいだにはこのような関係がその前から始まっていて、最澄はその恩義に報いるために、空海に和気真綱(和気清麻呂の5男)を紹介し、高雄山寺の入住を斡旋していた。

真綱は早くから史伝に通じていた浩瀚な人物で、このあと真言宗と天台宗が官許されるのは、真綱と兄の弘世の和気兄弟の尽力だったと言われるほど、二人にとってのキーパーソンになる。

続く弘仁2年(811)7月ころ、最澄は経蔵を整理していて、いろいろ補充するべき経典があることを痛感していた。とくに密典だ。『大日経略摂念誦随行法』を入手したいと思ったのも、密典の全容を目配りしたかったからだった。空海も同じだ。《風信帖》の1通目は『摩訶止観』を借りられたことへのお礼だった。このように二人は「本」を必要としあっていたのである。

当時の最先端の日本仏教とは、新たな経典やその評釈などの「本」を率先して読むことであった。これが二人に共通していた「あること」だ。たんに読むのではない。まずその本に出会わなければならず(これが当時の最大の求法だ)、ついでその「本」にどのような解釈をほどこして読むのか、そこに食いいる。ぼくは古代仏教は「本の仏教」だと思っている。

ちなみに《久隔帖》は昨年(2021)に東博の伝教大師1200年大遠忌記念特別展「最澄と天台宗のすべて」でも、「請来目録」「羯磨金剛目録」「年分縁起」などとともに出品されていた。どの書をものしても最澄の誠実や懸命は変わっていない。

さて、今夜の千夜千冊は木内堯央(ぎょうおう)の『最澄と天台教団』にした。木内さんは東京墨田の天台寺院・如意輪寺の長男として生まれ、西巣鴨の大正大学に進み、天台密教の研究者になった。最初の著書が『伝教大師の生涯と思想』(第三文明社)で、次が教育社歴史新書の本書だ。本格的な研究書には『天台密教の形成 日本天台思想史研究』(渓水社)などがある。同じく天台教学研究者の木内堯大は息子さんである。

本書は最澄とその門流の動向を知るにはもってこいなのだが、「始原としての最澄」を語るには少し足りない。そこでもう一冊、最澄のダイナミックな端緒に戻った本を紹介しておく。昨年刊行されたばかりの師茂樹の『最澄と徳一』(岩波新書 2021)だ。刊行まもなく話題になった。最澄と徳一(とくいつ)のあいだで交わされた激越な論争を通して、最澄の仏教思想の背景にひろがる問題を見定めたものだ。

徳一は法相宗の学僧で、はやくから東国とくに会津に拠点を広げていた。ポレミックな学僧で、最澄に対しても空海に対しても論争を挑んだ。

最澄との論争は昔から「三一権実諍論」(さんいちごんじつそうろん)とよばれてきたもので、三乗説と一乗説のどちらが仮(=権)で、どちらが真(=実)なのかを決めようという論争をいう。三乗説の徳一がふっかけ、一乗説の最澄が受けて立った。論争は5年に及んだ。

なぜそんなことが平安初期の日本で争われるのかというと、『法華経』の読み方をどうするか、どこに注目するかということをめぐったのである。結果、三乗説と一乗説が対立した。なぜ、そうなるのか。話はインドまでさかのぼる。

紀元1世紀前後、ブッダ以来の数世紀にわたった原始仏教教団のいくつかの部派活動の中から、いわゆる大乗グループが登場した。大乗グループはそれまでの部派仏教時代の活動を「小乗」と貶称して、小さな乗りもの(乗=教法)に乗っている連中だとみなした。そのうえで大乗グループは小乗グループとの区別をあきらかにするため、新たな経典(大乗経典)をつくろうとしていた。

その手の試みはすでに般若経の編纂グループが先行していたのだが、それに続くもので、できれば決定版にしたい。『法華経』である。

ひるがえって、もとからの小乗グループは、仏教の教えを伝え導くことができるのはブッダただ一人、釈迦仏だけだと考えてきた。それゆえ修行者はブッダを理想のモデルとして、一人ひとりがさまざまな執着を断ち、輪廻から解脱するために阿羅漢(あらかん)をめざす。なかで、その境地にかなり近づいた者は菩薩、すなわちボーディサットヴァ(菩提薩埵、略して菩薩=悟りを求める人)と称ばれるところにまでは達するが、とはいえブッダになるわけではない。そう、考えてきた。

これに対して大乗グループは、釈迦仏以外にもブッダ(覚者)はありうると主張した。菩薩もブッダをめざしつつ、自分だけではなく衆生(多くの他者)を悟りに導こうとしているのなら新たに「菩薩乗」とみるべきだと主張し、たんに教えを聞く修行者はブッダになろうとしていないのだし、自分だけの覚醒にこだわっているのだから「声聞乗」(しょうもんじょう)にすぎないとみなした。また、教えを聞くことなく独力で解脱をめざす者たちもふえてきたようだが、かれらは別して「縁覚乗」(えんがくじょう)などと称ばれるべきだとした。

こうして、修行者を教えを聞いて悟ろうとする声聞乗(小乗)、自身の悟りを求める縁覚乗(中乗)、一切衆生のために仏道を広める菩薩乗(大乗)という「三乗」の見方ができあがっていったわけである。このうち声聞・縁覚乗を「二乗」とも名付け、大乗を進む者を「一乗」と名付けた。

大乗グループは、これらのことがブッダの語りによって展開されている経典が存在するべきだと考えて、かなり長い時間をかけて『法華経』を仕上げた。そこではブッダは「私が小乗や二乗の道があると説いたのは、大乗に導くための方便だった。本来の道は一乗なのだ」と語っているようにした。前半の迹門で二乗を重視しておきながら、後半の本門では一乗を重視させたのである。

大乗グループはその後も大乗経典のヴァージョンをいろいろ編纂し、しだいに大乗仏教という大きな仕組みをつくりあげた。アショーカ王やカニシカ王がこれを採用し、大乗仏教は菩薩乗を広げるムーブメントになっていった。

やがて時代がたって、大乗仏教にもいくつかの考え方の差異が出て、宗派がいくつも分立していくと、新たな問題が出来(しゅったい)してきた。いったい『法華経』に語られた「三乗は方便、一乗が本当」というメッセージは文字通り受け取っていいのかどうかということだ。とくに中国に入って経典が次から次へと漢訳されていったことで、解釈のちがいや混乱が錯綜した。

漢訳経典に混乱が出てきたのは致し方がなかった。インドでの経典成立の順に漢訳されたわけではないからだ。ただし混乱したままではまずい。どの経典を原型とみなし、どの経典がそれに続いたのかを判定する必要が出てきた。これを仏教史では「教相判釈」(きょうそうはんじゃく、略して教判)という。

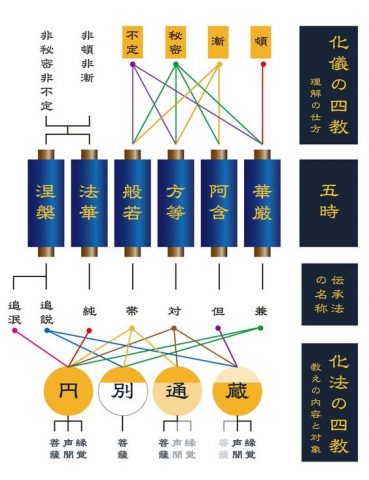

竺道生や慧観による教判が試みられ、天台智顗の「五時八教」説でおよその流れが確立した。ブッダは「華厳→阿含→方等→般若→法華」という5段階で説いていったとみなすのがいい、それが仏教を最も深く理解していくのにふさわしい順番であるという説だ。これは歴史的な経典成立の順ではなく、仏説を理解する認識の順によるもので、そこがユニークだった。

智顗の五時八教説によって、『法華経』を学修するすべての信仰者が「法華一乗」になっていくというスコープが提出されたのである。智顗はそのように認識するためのベーシック・テキストにあたる『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』も書いた。天台三大部だ。ここに天台法門が確立した。

この見方が日本にも踏襲され、最澄はこの説に従って日本の天台をまとめたいと決断した。法華一乗である。しかし法相宗では、それとは別に「五姓各別説」を唱えて、一乗でまとめるのではなく、あくまで三乗それぞれの悟りを追求するべきだとした。ここにおいて法相の徳一から「天台の法華一乗の解釈は納得できない」というクレームが投げかけられたのである。

論争のいきさつは猖獗をきわめるのでここでは省くけれど(師茂樹『最澄と徳一』を読まれたい)、最澄は徳一の掲げた疑問にかなり対応して、自身の天台教学の形成に与かった。それは、青年最澄が仏教に向かうにあたって発願した思いと一致するものだった。

最澄は近江の生まれである。琵琶湖のほとりの大津の古市郷、いまの生源寺のあたりに俗姓を三津首(みつのおびと)、俗名を広野として育った。

14歳(宝亀11年)で近江の大国師であった行表(ぎょうひょう)のもとで出家して、近江国分寺で得度、延暦4年4月に東大寺で具足戒を受けた。行表が器量の大きい人だったようだ。

木内さんは行表が最澄に示教したことは、ただひとつ「心を一乗に帰すべし」だったろうと書いている。そうではあったが、ただ具足戒が気になった。

仏教では本格的な僧尼になるためには、「自分は戒律を守ります」(持戒)という約束を果たさなければならず、そのための授戒を受けなければならない。「戒」(シーラ)は仏教三学の「戒・定・慧」の必須要件のひとつで、仏法に帰依する者の大前提のことだ。具足戒はその戒の中の小乗戒で、200項目ほどの規則が示されている。日本には請われて鑑真が具足戒をもたらし、東大寺にそのための戒壇院ができた。

最澄も授戒してもらったものの、小乗戒では満足できなかった。「一乗に帰すべし」がないように感じられたのだ。そこで授戒後の7月、意を決して比叡山に入ると草庵を結び、山林修行を始めた。座禅に励み、四恩(父母・衆生・国王・三宝への恩)のために『法華経』『金光明経』『般若経』などを読誦し、自身の覚悟をしるすべく「願文」を認(したた)めた。

これが名文だ。「悠々たる三界はもっぱら苦にして安きことなく、擾々たる四生はただ患いて楽しからず」に始まり、「生けるとき善を作(な)さずんば、死するの日、獄のたきぎとならん」とあって、「我いまだ六根相似の位を得ざるよりこのかた、出仮(しゅっけ)せじ」と顧みる。出仮は現実の世界にはたらき出ることを言う。

このあと次のように決意を述べる。「願わくは、かならず、今生の無作無縁の四弘誓願(しぐせいがん)に引導せられて、周(あま)ねく法界を旋(めぐ)り、遍(あま)ねく六道に入り、仏国土を浄め衆生を成就して、未来際を尽すまで、恒に仏事を作さん」。

最澄は何を願ったのか。木内さんはこの願文はまさに「菩薩の発願」で、「法華一乗」に向かってすべての仏事を仕上げたいという決意に願いを懸けたのだと説明する。

なるほど、菩薩たらんとする決意ではあったが、たんに理念的な願文ではなかった。実践プランがいくつもあった。一切経(主要なすべての経典)を書写し、大乗戒のための戒壇をこしらえ、もっと天台法門を広く実践したい。そういう思いが募っていた。延暦7年(788)、最澄は山中に一乗止観院を建てると、自刻の薬師如来像を安置した。この一乗止観院を本堂とする寺院の総称が比叡山寺で、それが弘仁14年に延暦寺と改称された。

ここから先の最澄の活動は仏教知に対してのひたむきな渇望がすさまじい。この渇望が最澄の「菩薩の発願」を動かしてきたエンジンだったろうと思う。渇望は渇愛でもあった。とくに智顗がいた天台山への憧れはただならないもので、結局、このことが最澄を遣唐使船に乗せて入唐求法に至らしめた。

36歳で還学生に応募して2年後、苦難の末に入唐し、天台山に参って国清寺で灌頂を受け、台州の龍興寺では円教(完全円満の教え。天台宗では法華の教え)の大乗戒も受けた。さらに越州龍興寺の近くの鏡湖の峯山道場では三部三昧耶の密教灌頂を受けた。そして金字7巻の『法華経』をはじめとする経典、多くの典籍、密教法具を携えて戻ってきた。一番弟子の義真が求法訳語(通訳)として随行していた。

すばらしい入唐体験であったはずだが、不足不満もあきらかになってきた。最澄が受けた密教灌頂は「雑密(ぞうみつ)」のものにすぎず、別途に入唐していた空海が長安青龍寺の恵果(けいか)阿闍梨から受けた「金胎両部の純密(じゅんみつ)」の灌頂ではなかったのである。こうして帰国後は空海との「本」と「灌頂」をめぐる交流が始まり、徳一との三一権実論争が続くことになったわけである。

空海との交流はしばらく続いたが、最澄が『理趣釈経』を借り受けたいと申し込み、これが断られたあたりから疎遠になっていった。当時は「本」そのものが認知哲学であり、その秘法であったのである。本の貸し借りこそ「懸命」なのである。『理趣釈経』が動かなかったこと、ここに天台密教と真言密教の分かれ目が生じた。

そうした活動のなか、最澄は九州と東国への天台法門の拡大をめざした。九州では宇佐八幡宮、豊前の香春(かわら)神宮寺などを訪れ、法華を講じたりしている。

弘仁8年の春からは東国に向かった。円澄・円仁・徳円を伴い、道忠の門下や孫弟子がいる寺々を巡っている。道忠は鑑真の弟子で、関東一円を布教して「東国の化主(けしゅ)」とうたわれた傑僧である。入唐前の最澄が一切経の書写をしたとき、二千余巻を助写したのが道忠だった。

最澄が同行を促した三人がいずれも東国出身者だったことは興味深い。円澄は武蔵国の生まれで、第2世の天台座主になった(第1世は入唐に随行した義真)。円仁は下野国生まれ、15歳で比叡山に入り、のちに第3世座主になっている。二人はもともと道忠の門下にいた。三人目の徳円は道忠門下ではないが、下総の出身だ。

最澄は栃木の大慈寺で円仁と徳円に菩薩戒と三部三昧耶を授けた。なるほど、行く先々で天台法門の苗床をつくっていくのである。律義で端正なだけでは、ここまではできない。最澄は一所ずつに懸命であったのだ。最澄の天台教団のモデルはこうして「同行」の中でつくられたということだろう。

東国巡行には、各地に『法華経』一千巻を収める宝塔を建てたいという計画もこめられていた。この計画は全国6カ所に宝塔を造立する「六所宝塔」というプロジェクトとして、その後の天台宗に受け継がれていく。

先だって三井寺の福家長吏とともに学芸部の皿井舞さんの案内で拝見した東博の「最澄と天台宗のすべて」展で、ぼくはあらためて全国に散らばった天台寺院にまつわる仏像や屏風絵や文書の実物にお目にかかった。最澄の「願文」が聞こえてきた。

最澄にはどうしても生前に成就したかったことがあった。大乗戒のための戒壇院を造立すること、そのための専門の大乗寺を創建すること、その大乗戒を受けた未来の学生たちが挑むべき「忘己利他(もうこりた)」のルールブックをつくること、このことだ。

大乗寺建立のことは弟子の光定から藤原冬継を通じて嵯峨天皇に奏上する予定だったが、南都の僧綱たちの反対にあってしばらく待たされることになった。十二年籠山を規定したルールブックは六条式、八条式、四条式というふうにドラフトを重ねていったので、文書としての仕上げはまにあった。これらを束ねたものが有名な『山家学生式(さんげがくしょうしき)』である。日本仏教の「戒」を代表する。山家は比叡山のことをいう。

学生式の認定についても光定らが南都にはたらいた。すぐに裁可は降りなかった。どうも僧綱トップの護命が反対しているらしい。最澄は『顕戒論』を綴って断乎たる意図を奏上するものの、このときすでに体が危うくなっていた。死期が迫っていた。

弘仁13年(822)、「我、鄭重に此の間(けん)に託して一乗を習学し、一乗を弘通(ぐつう)せん。若(も)し心を同ぜん者は、道を守り、道を修し、相い思うて相待て」と言い残し、また「心形久しく労して、一生ここに窮(きわ)まれり」と言うと、右脇を下にして示寂した。

享年、いまだ57歳。その7日後、大乗戒壇の独立、山家学生式が勅許された。翌年に比叡山寺が延暦寺になった。さぞかし無念であったろう。

本書はこのあと、最澄亡きあとの天台教団がどのように発展変化し、また山門派(延暦寺)と寺門派(園城寺)がなぜ内訌(ないこう)をくりかえしていったか、あげくにどうなっていったのかを粗述している。天台座主3世の慈覚大師円仁と5世の智証大師円珍については、さすがにページを割いているが、ここでは印象深いことだけを抜いておく。

円仁においては、最澄が「俗諦の不生不滅を心するべき」を託したことが大きく、円仁自身は現実社会の上に仏法が厳然と実現されていくには、日々何をとりはこべばいいかを苦心したとおぼしい。止観業に徹してきた円仁にとって、このプロジェクト・マネジメントは少しく難題だったろう。

そこで一躍、入唐を企てた。無事、入唐は果たせたが、天台山に参る許可が得られなかった。しかしながら代わって五台山で五会念仏の行儀を知ったことが大きかったのではないかと、木内さんは書いている。

むろん世界に比類ない『入唐求法巡礼行記』4巻を綴ったこと、その円仁の研究を専門にした日本生まれのハーバード大学東洋史のエドウィン・ライシャワーが、のちに駐日アメリカ大使となって日米コミュニケーションの橋渡しを担ったことなども特筆されるべきであるが、ぼくにはやはり五台山で得た念仏が比叡山に移されて、韻律がきわめて華麗な「山の念仏」を生んでいったこと、それが藤原文化の中での浄土信仰を促し、また引声(いんぜい)や梵唄(ぼんばい)などの邦楽の基礎となっていったことを注目したい。横川(よかわ)に新たな拠点をつくったのも円仁である。

円珍については、三善清行が引き受けた伝記『天台宗延暦寺座主円珍伝』がある。そのためけっこういろいろのことがわかるか、推察ができる。

故郷の讃岐で母方が空海と縁つづきの佐伯氏であったこと、叔父の仁徳に連れられて比叡山に入ると義真に出会い、天長10年(833)から12年におよぶ籠山の修行に徹したこと、円仁の入唐があったにもかかわらずあえて入唐を果たして金胎両部の密教灌頂を受けられたことなどは、よく知られてきたことだ。

しかし、なぜ円珍が入唐にこだわったかということは、三善清行も説明していない。木内さんは、すでに義真派と円澄派の軋轢が円仁派と円珍派の関係に及んでいて、円珍としては円仁派に拮抗しうる成果を唐から持ち帰る必要があったと説明する。ただこのことは、円珍が天台別院としての園城寺(三井寺)に拠点を移して、その後の山門派と寺門派の対立を生んだことにはあまり関係がないとも言う。円珍は延暦寺5世の座主となって、むしろ天台比叡の最もゆるぎない円密一体の頂点をきずいたのではないかと見ているのだ。

それならどうして山門派と寺門派が反目し、なぜにまた園城寺は延暦寺の僧兵に何度も襲われたり焼き打ちされたりしたかというと、これは18世座主の良源(慈恵大師・元三大師)の晩期、園城寺長吏の余慶(謚号は智弁)が法性寺の座主に指名された折に、円仁派の門徒が反対して、朝廷に余慶の就任を取りやめさせてからの確執によるものだった。

それまで良源は両派の反目を極力抑え、無頼の僧兵を取り締まり、むしろ絢爛たる祭礼を催して(地主三聖の祭り)、2700人の僧徒のうちに不穏分子があれば、その僧籍を剥奪するような処置を施していたのである。それが朝廷が余慶を天台座主に推して両派の対立に火を付けることになった。円仁派が猛然と反意を示し、余慶は三カ月で座主を辞さざるをえなかった。

これでしばらく円仁派が座主を独占するのだが、22世の暹賀のときに今度は円珍派が赤山禅院を包囲して、山上への物資を遮断するという挙に及んだため、山上の円珍派の拠点である千手院などが焼き打ちされ、円珍派は円珍の御影を守って園城寺に逃れたのだった。正暦4年(993)のことだ。

こうなると円珍派としては独自に戒壇院をつくらざるをえない。けれどもこれこそは延暦寺には許容できない。襲撃や焼き打ちがしだいにくりかえされるようになった。

山門と寺門の軋轢には、ざっと以上のような経過があった。しかし本書は、こうした軋轢が天台教団を変質させたのではなく、それ以前から平安貴族が天台僧にも真言僧にも、さまざまな不安の解消や解決のため、祈祷を頼み、験力を競い合わさせたことが変質を生んだのではないかと述べている。

加えて摂関政治を推進する藤原良房のように、円仁を自身の権勢のために巻き込んで法力を身近かで示そうとしたり、良房の弟の良相(よしすけ)のように相応(円仁の弟子、回峰行の創始者)の法力を活用するというような傾向も強くなっていった。このことが、天台教団を変質させていくトリガーを引いたのではないかと指摘する。

それなら変質した天台教団は藤原貴族に巻き込まれていくだけなのかといえば、そうではなかった。最澄が比叡山を開いてから200年、横川に登場した源信(1803夜)は比叡山から貴族に向かって新たな呼びかけをおこした。『往生要集』である。円仁の「山の念仏」は「都の念仏」に及んだのである。

このことは鎌倉新仏教の祖師たちがほぼことごとく、いったん比叡山に学んでから、独自の仏教思想や仏教行為に転じていくという習慣をつくりだした。延暦寺は一方では日本有数の最高学府にはなったものの、他方ではそこをドロップアウトしたくなるところともなったのである。このこと、最澄が望んだことだったろうか。望んではいなかったろうが、最澄はなにもかもを抱き込みたいなどという「卑しさ」は一塵も持ち合わせていなかったとも思える。

あらためて強調しておきたい。最澄は日本仏教の始原なのである。どんな日本仏教の問題もいったんは最澄に戻る。いいかえれば、日本仏教のこと、何か問題があるときは最澄へ戻って考えなおしてみるのがいいということだ。今夜は、その理由をうまく紹介できなかったようなので、いつか挑みなおしたい。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司、大泉健太郎

⊕『最澄と天台教団』⊕

∈ 著者:木内堯央

∈ 装幀:蟹江征治

∈ 発行者:渡瀬昌彦

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 印刷所:豊国印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社国宝社

∈ 本文データ制作:講談社デジタル制作

∈ 発行:2020年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ はじめに

∈ 総論 最澄とその時代/天台宗の展開

∈ 1 最澄の出家

∈∈ 最澄とその時代

∈∈ 天台宗の展開

∈ 2 最澄の比叡入山

∈∈ 最澄の生まれ

∈∈ 最澄の出家

∈∈ 最澄の仏道修行

∈ 3 最澄の入唐求法

∈∈ 入山の動機

∈∈ 『願文』の意味

∈∈ 法華一乗の把握

∈ 4 最澄と天台開宗

∈∈ 天台法華経

∈∈ 求法の努力

∈∈ 相承の法門

∈ 5 天台教団の充実

∈∈ 最澄の弟子たち

∈∈ 円仁の業績

∈∈ 円仁の役割り

∈ 6 天台教団の貴族化と浄土教

∈∈ 天台教団の展開

∈∈ 天台浄土教

∈ 7 中世・近世の天台宗

∈∈ 天台教学の展開

∈∈ 中世史と天台教団

∈∈ 近世天台の勃興

∈ 天台宗研究の状況

∈∈ 解説 父・木内堯央の仕事と、その後の研究動向(木内堯大)

⊕ 著者略歴 ⊕

木内 堯央(きうち・ぎょうおう)

1939年、東京生まれ。大正大学大学院博士課程修了。大正大学仏教学部教授、天台宗如意輪寺住職を務め、2002年没。おもな著書に、『天台密教の形成』(北辰堂、1998)、『伝教大師の生涯と思想』(春秋社、2004)『日本における天台宗の形成』(宗教工芸社、2012)など。