父の先見

新訳・付詳註・索引

法蔵館 2017

編集:上山靖子 訳注:梯信暁

装幀:上野かおる

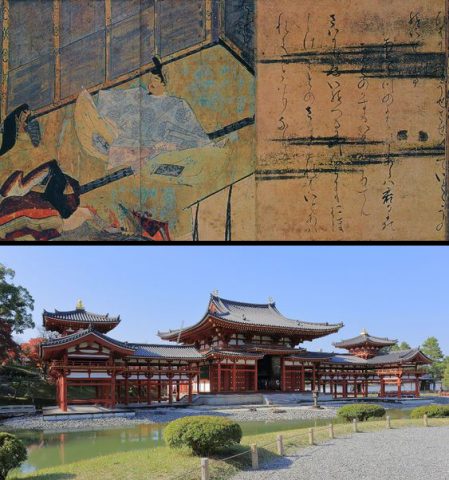

幸田露伴の人生最後の作品『連環記』(983夜)に恵心僧都源信が顔を出している。

この物語は、陰陽師(おんみょうじ)安倍晴明の師匠だった慶滋忠行の第2子、慶滋保胤(かものやすたね/よししげやすたね)が仮りの主人公で、その生き方にふれて次々に念仏文化に感染しあう者たちが、あたかも天地の糸に連なるように語られていくというふうになっていて、そこが連環的なのである。

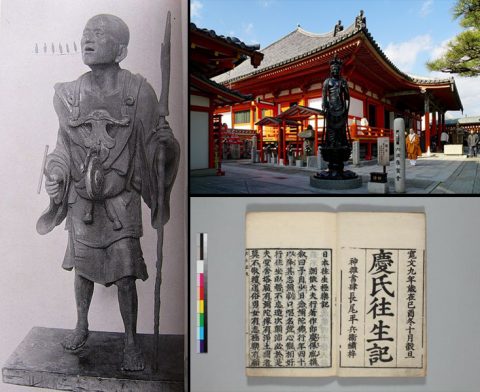

保胤は幼少期からの勉学好きの才人で、名作『日本往生極楽記』を綴ったのちの寛和2年(986)、生来の優しさゆえか人のよさのせいか、見えない力に背中を押されて出家する。見えない力というのは「冥」の力だ。

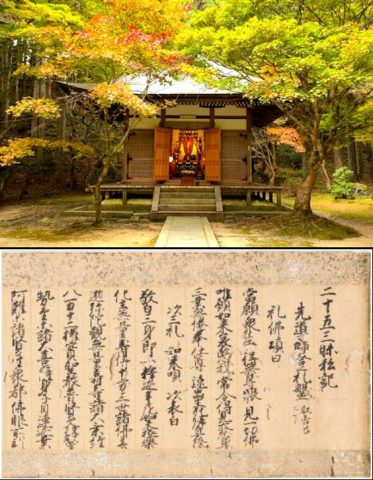

それで寂心と名のって比叡横川(よかわ)の恵心院を訪れ、すでに『往生要集』を著していた源信と親しく交わる。念仏結社の二十五三昧会がそこから生まれた。

源信の博覧強記と才能に惚れた寂心は思い募って、西は播磨、東は三河などと遊行する。三河には友の大江匡衡(まさひら)がいた。妻が歌人の赤染衛門である。その匡衡の従兄弟の大江定基(さだもと)の最近の噂を聞いた。美しい力寿に入れあげて、古女房を捨てて暮らしはじめるのだが、うまくいかない。力寿も死ぬ。悲嘆にくれた定基はすべての役職を捨てて出家した。

その定基が寂心に接してきて寂照の名をもらうと、ひたすら道心道行に励み、さらなる境地を求めて源信に弟子入りをした。源信は「天台宗疑問二十七条」を撰述して、その吟味を宋の知礼に質そうとしていた。自分は彼の国には行けない。そこで見込みのありそうな寂照を選んで渡宋させたところ、彼の地で「さすが神州の高徳」と言われ、ぜひにと逗留するように説得されて、そのまま客死した。

寂心(=保胤)は長保4年に往生をとげた。寂心に帰依していた御堂関白藤原道長が布施をほどこし、匡衡が哀悼文を認(したた)めた。のちのち、匡衡の血をひく大江匡房は『日本往生極楽記』の続編ともいうべき『続往生伝』をものした。

いったい此岸に別々に生まれ育った者たちは、はてさてどのようにして彼岸に連環したまうものなのか‥‥。

だいたいはこんな話だ。露伴の傑作として、ぼくは学生のころから愛読してきた。だからのちに『往生要集』を読むようになったときは、露伴のヴィスタと名文がしばしば蘇ってきた。

あらためて紹介する。

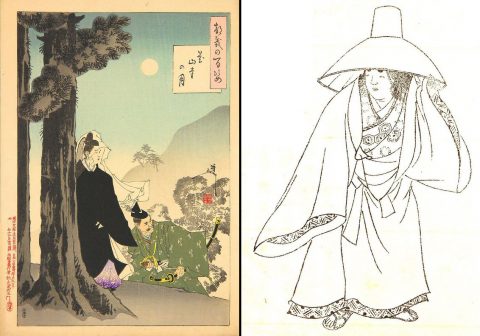

源信、幼名は千菊丸。天慶5年(942)に奈良葛城郡当麻で生まれ、7歳で父を失う。9歳で良源に入門して鍛えられた。良源はのちの18代天台座主である。正月三日に示寂したので元三大師(がんざんだいし)と敬われた。猛然として当時猛威をふるった厄災と対峙した様子から厄除大師(やくよけだいし)とも、そのときの夜叉ともおぼしい形相から角大師(つのだいし)とも称ばれた。

この猛然たる良源の教えが効いたのか、源信は15歳で村上天皇の法華八講の講師の一人として呼ばれ、「おぼえ」よろしくミカドから褒美の品を下賜され、また僧都(そうず)の位をもらった。よろこんで母にそのことを伝えるべく布施の品を送ったところ、母はその品をすぐさま送り返して、息子を諌める和歌を添えてきた。「後の世を渡す橋とぞ思ひしに世渡る僧となるぞ悲しき」。

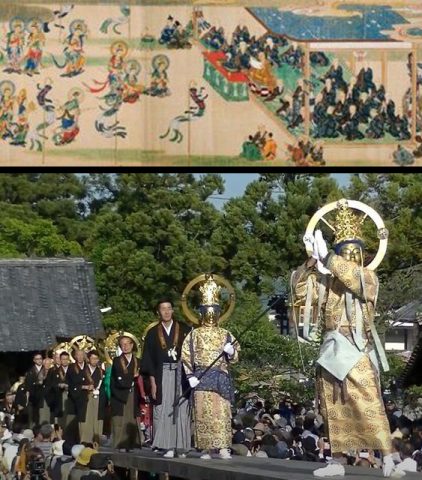

これで愕然として横川に隠棲した源信は、首楞厳院(現在の横川中堂)に念仏三昧の日々を送り、やがて恵心院に移った。念仏結社「二十五三昧会」が結ばれたのはこのころである。永観2年、師の良源が病いに冒され、それを機会に『往生要集』の撰述に入った。完成版行したころ、すでに寂心こと慶滋保胤が念仏結社の文化サークルの中心にいた。

源信65歳のときの『一乗要訣』がラディカルである。大乗仏教の根幹としての「一乗真実」が三一権実論争(最澄と徳一の論争)このかた、いささか曖昧なままにあったので、法相の仲算との論戦に挑んだことを述べた。たとえば「仏性(ぶっしょう)に遭ふといへども、仏意を了せず。若し終(つい)に手を空うせば、後悔なにぞ追はん」と書いている。

晩年は体調を崩し、76歳の6月、阿弥陀像に結んだ五色の糸をその手に持ったまま往生した。

少しく私事にふれておく。

源信については、露伴の『連環記』の不思議な調べから入ったせいもあるが、師の元三大師良源が湖北浅井の出身であることも手伝って、なんだかたいそうな親近感をもってきた。浅井(あざい)はいまは長浜市になっているが、ぼくの父の原郷なのである。松岡家の菩提寺の願養寺も墓も長浜にある。

わが家は根っからの浄土真宗で、小さなころから父の『正信偈』の読誦の声で育ち、蒲団を並べていた母が就寝前にふうっと溜息をつき、ややあって「ああ極楽、ごくらく。南無阿弥陀仏、なむあみだぶつ、なむあみだ」と呟くのを聞いて眠りに落ちていた。

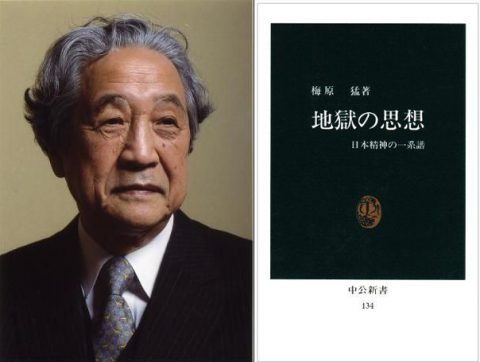

その一方、『往生要集』については心身を傾けて読むことができずに困っていた。これは露伴のせいではなくて、こう言っては申し訳ないが、梅原猛(1418夜)のせいだったかもしれない。1967年のセンセーショナルなデビュー作『地獄の思想』(中公新書)が邪魔になったのだ。

どう見ても『往生要集』は「厭離穢土」(おんりえど)を「欣求浄土」(ごんぐじょうど)に転じていくところが真骨頂で、とうてい地獄の解明などに焦点などないのだが、梅原は傲然と地獄が現世に陥入していることを強調していた。だったら梅原など気にしなければいいのだが、これを読んだのは父が胆道癌で黄疸を併発して死んでいった直後のことで、ついつい絡まった。

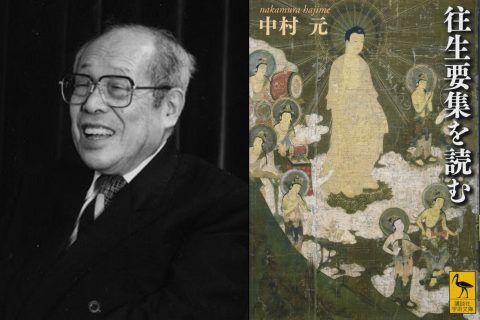

そんな邪魔が払拭できたのは中村元(1021夜)の『往生要集を読む』(岩波同時代ライブラリー→講談社学術文庫)をインド以来の大乗仏教の言説を組みこんで解義しているのを読んでからのこと、薫習から少し脱出できた。

ただし念のため言っておくと、ずっとのちになって『地獄の思想』や梅原の他の本をあらためて読んで、梅原の指摘には耳を傾ける必要があることも感じた。光と影、あるいは光と闇で仏教思想を捉えるのはあいかわらずどうかと思ったが、随所に奔放で屈託のない切り込みや展望があることには、いくつか共感できた。ただ、穢土(here)と浄土(there)がつながっていないままだった。

以下の千夜千冊は『往生要集』をごくごく圧縮したノートにすぎない。細部をほとんど案内していないけれど、あしからず。テキストは花山信勝の山喜房版や石田瑞麿の東洋文庫版・岩波文庫版、中公「日本の名著」に入った川崎庸之訳が夙に有名だが、あえて新訳の梯信暁版にした。

構成がすべてを語っている。たいへんうまい。記述はほとんどが問いに対する答えという格好をとっていて(問・感・応・答・返)、問答と料簡というスタイルを外さない。

おびただしい仏典・経典が参照されているので、全容自体が壮大かつ緻密な仏教エンサイクロペディアになっている。末法に脅える当時の読み手にはそういう浄土手引きが必要だった。構成は次の通り。ぼくの感想も交えておいた。

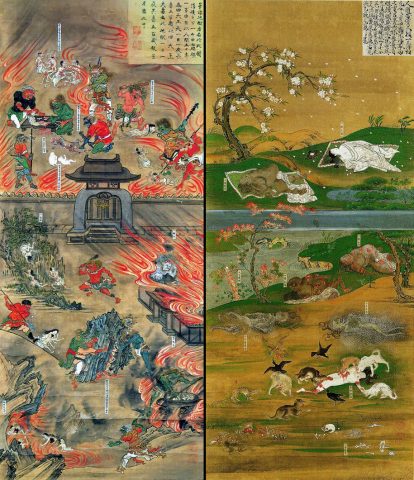

1・厭離穢土 三界に住み、六道輪廻する苦しみを厭って、その「不浄の相」から離れなさいと説く。ここに『正法念処経』による8種の地獄の説明がリアルな描写をもってなされる。

2・欣求浄土 極楽に往生するプロセスに、聖衆来迎・身相神通・五妙境界・随心供仏など十種の「楽」があることを述べ、その相を観念することで極楽への往生の道が見えることを勧める。

3・極楽証拠 往生の行く先は十方浄土も弥勒菩薩の兜率天もあるけれど、阿弥陀仏がおはします西方浄土の極楽が最もすばらしいことの理由を述べる。天台智顗が引かれている。

4・正修念仏 世親が『往生論』に説く五念門(礼拝・讚嘆・作願・観察・回向)の枠組にもとづいて、独自の念仏のしくみを説明する。仏性と菩提心こそ肝要なのである。道綽の『安楽集』を引く。

5・助念方法 念仏修行の成就には7つの方法があること、その第2「修行の相貌」の「四種の相」(長時・慇重・無間・無余)が大事であることを言う。善導を引いて、のちの法然に先駆けた。

6・別時念仏 日時を区切っての念仏と、臨終に向かっての念仏を説明する。とくに90日の行を天台止観の常行三昧として述べ、『摩訶止観』に言及する。臨終観念についての文章が美しい。

7・念仏利益 念仏による利益(りやく)を7門に分けて解説するところ。第5門「弥陀別益」から加速して慶滋保胤の『日本往生極楽記』を紹介しつつ、念仏に浸る法悦を描く。

8・念仏証拠 どんな善行も往生に近づけるだろうに、なぜ念仏を重視するのかという大向こうの問いに答える。意志薄弱の徒への助言として、馬鳴の『大乗起信論』が引用されている。

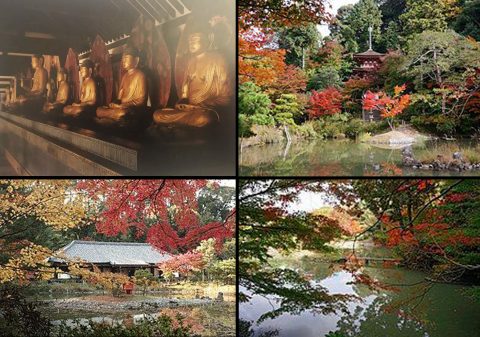

9・往生諸行 『観無量寿経』などを引きながら、上品上生から下品下生のいわゆる「九品の往生」の道筋を示して、凡夫にも発願の勇気を与える手立てを配慮する。ぼくは浄瑠璃寺の九体阿弥陀を見て、九品往生が理解できた。

10・問答料簡 最後に、極楽と国土の関係、そもそも寿命とは何なのか、極楽には時間が流れているのか、出家とは何なのか、そのほかのありがちな疑問に答えていく。最後に雪山童子の話が出てくる。

ざっとこういう構成と内容になっているのだが、実際に『往生要集』を読んでいると泣きたくなるほどに、しばしば胸が詰まる。

あれは何に似た読中体験なのかと想うと、ダンテ(913夜)やジョン・ダンを読んでいる感じに似ているかと思ったが、ひょっとして近松(947夜)の心中物を読んでいるときの感覚や、あるいは野口雨情(700夜)の詩を読んだり、童謡に接しているときの感覚に近いのかもしれなかった。

なぜそんなふうに想うのだろかと考えてみると、そこには、寂しさや死に向かっていく「往生」という出来事が「業の深さ」に応じてあらわれてくるからだろう。もしくは「往生際」にきてみて、それまでの一切皆苦がそれみたことかと走り去っていくような高速の印象が擦過するように感じられるからではないか、あるいはその去来に何度も迫られるからではないか。そんなふうに左見右見した。

往生とは浄土に導かれることをいう。けれども、その浄土にも「往く浄土」(来世浄土)と「成る浄土」(成仏国土)があった。また、古くから「在る浄土」(常寂光土)が伝えられていて、行く先によって西方の極楽浄土(阿弥陀仏)、東方の妙喜国(阿閦仏)や瑠璃光浄土(薬師仏)などに分かれた。

だから往生とはいっても、あらかじめ行方を定めておかないと、往生際でジタバタしかねない。そこで源信は西方極楽で生まれ変わることが一番だと何度もディレクション(方向付け)した。

一番だと説得するにあたっては、『無量寿経』『観無量寿経』『仏説阿弥陀経』(浄土三部経)をエンサイクロペディックに調べまくった。また、そのことを説いた天親の浄土論や往生論、それをさらに敷衍した慧遠(えおん)や曇鸞(どんらん)や道綽(どうしゃく)や善導などを読みまくった。きっと当代随一の文人だった保胤の読み方も参考にしたはずだ。

こうして源信にとっての往生は死ぬことではなく、一途に「極楽浄土に生まれる」ことになったのである。かの『梁塵秘抄』(1154夜)には、「極楽ははるけきほどと聞きしかど、勉めて至るところなりけり」と歌われた。

ところで、源信が『往生要集』ほどの画期的な著述をなしえたことについては、ずっとコレクティブ・ブレインふうの共同知が背中を押していたのではなかったかというふうに勝手に思ってきたので、そのことについて一言添えたい。話は少しさかのぼる。

空也がいた。

詳しい事歴は特定できないのだが、おそらく延喜3年(903)に生まれ、尾張国分寺でみずから空也と名のって在俗のまま諸国をめぐり、道や橋や坂下を好んで南無阿弥陀仏の名号を唱えた。都に上がって東市などを拠点に口称念仏の功徳を唱えると「市の聖」「阿弥陀の聖」と噂され、帰依者が次々にあらわれてきたのが、天慶2年(936)あたりのことだったろうことがわかっている。そうだったと、慶滋保胤が書いていた。

その後、天暦2年に天台座主の延昌のもとで受戒するのだが、本人は戒律にも天台にこだわらず、好きな者たちと交流した。その中に保胤がいた。保胤はおそらく承平3年(933)以降の生まれだから空也の30歳ほど年下になるが、康保元年に文章道の同志とともに「勧学会」(かんがくえ)をおこして弥陀の名号を唱え、王朝風流の名著『池亭記』を書くころ、すなわち「身は朝(ちょう)にありて志は隠にある」と綴った前後には、空也の所業に強く共感し、あるいは出会っていたかもしれなかった。

やがて空也は金字大般若経の書写と十一面観音・梵天・帝釈・四天王像の造立を発願し、発願から14年をかけての応和3年(963)、鴨の河原でこれらを披露した。また都に疫病が流行すると音曲を加えた「踊り念仏」を見せ、惜しまれながら天禄3年(972)、東山西光寺で70歳の往生をはたした。

西光寺がのちの六波羅蜜寺である。かの六字名号を口から吐き出す空也上人像、および十一面観音・梵天・帝釈・四天王像がほぼのこされる。

この空也と保胤のいきさつのどこかから源信が深くかかわるのである。おそらく勧学会が二十五三昧会に衣替えしていく前後、念仏結社の連中はひとつの心を往生に向けて共有していて、そこに源信が舞い降りたか、融合したということなのだろうと思う。

なにより『往生要集』は空也に倣って勧学会や二十五三昧会の連中のための往生作法として綴られたにちがいない。そこがコレクティブ・ブレインっぽいところなのだ。

もっとも鴨長明が『発心集』に、源信が空也を訪ねて往生の方法について尋ねたという話を書いているのは、実際のことではなかったと思う。ただ、そのとき空也が「智恵行徳なくとも、穢土を厭ひ浄土を願ふ心ざし深くば、などか往生をとげざらん」と答えたという話は、むしろ源信における共同知のオートポイエーシスだとみなしたくなるような書きっぷりだった。

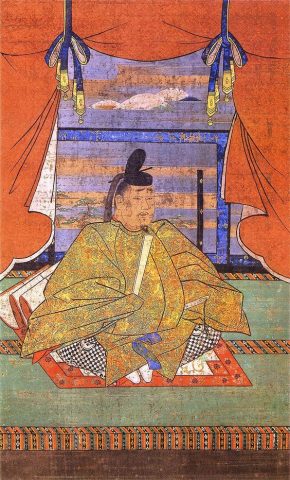

この時代、紫式部がいて道長がいて、和泉式部がいて俊成がいて、法成寺ができて平等院ができ、往生することこそが貴族たちのライフスタイルに入りこんでいた。それかあらぬか怟子を17歳で喪した花山天皇は突然に出家した。そういう時世だったのである。

かくて保胤の『往生極楽記』には皇族から僧侶、庶民におよぶ45人の往生のさまが記された。こうした時世だからこそ、源信の「往生トリセツ」が重宝がられた。いずれにしても、以上のことすべて、露伴にはとっくにお見通しのことだったはずである。

TOPページデザイン:穂積晴明

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎・米川青馬・上杉公志

⊕『往生要集』(上・下)新訳・付詳註・索引⊕

∈ 著者:源信

∈ 訳註者:梯信暁

∈ 装幀:上野かおる

∈ 発行者:西村明高

∈ 発行所:株式会社法藏館

∈ 印刷・製本所:中村印刷株式会社

∈ 発行:2017年

⊕ 目次情報 ⊕

<上巻>

∈∈ はじめに

∈ 往生要集 巻上

∈ 序文

∈ 大文第一 厭離穢土――「汚れた世界を厭い離れよ」と説く章

∈∈ 1地獄 2餓鬼 3畜生 4阿修羅 5人 6天 7総結

∈ 大文第二 欣求浄土――「清らかな世界を願い求めよ」と説く章

∈∈ 1聖衆来迎 2蓮華初開 3身相神通 4五妙境界 5快楽無退 6引接結縁 7聖衆倶会 8見仏聞法 9随心供仏 10増進仏道

∈ 大文第三 極楽証拠――「極楽への往生を勧める文証」を示す章

∈∈ 1対十方 2対兜率

∈ 大文第四 正修念仏――「正しい念仏の実践」を示す章

∈∈ 1礼拝門 2讃嘆門 3作願門

∈∈ 索引

<下巻>

∈ 往生要集 巻中

∈ 大文第四 正修念仏――「正しい念仏の実践」を示す章

∈∈ 4観察門 5回向門

∈ 大文第五 助念方法――「念仏修行の成就を補佐する方法」を示す章

∈∈ 1方処供具 2修行相貌 3対治懈怠 4止悪修善 5懺悔衆罪 6対治魔事 7総結要行

∈ 大文第六 別時念仏――「特定の日時を限って行う念仏の方法」を示す章

∈∈ 1尋常別行 2臨終行儀

∈ 往生要集 巻下

∈ 大文第七 念仏利益――「念仏によって得られる利益」を示す章

∈∈ 1滅罪生善 2冥得護持 3現身見仏 4当来勝利 5弥陀別益 6引例勧信 7悪趣利益

∈ 大文第八 念仏証拠――「念仏が往生の因となる証拠」を示す章

∈ 大文第九 往生諸行――「念仏以外の様々な往生行」を示す章

∈∈ 1別明諸経文 2総結諸業

∈ 大文第十 問答料簡――「問答による考察検討」を示す章

∈∈ 1極楽依正 2往生階位 3往生多少 4尋常念相 5臨終念相 6麁心妙果 7諸行勝劣 8信毀因縁 9助道資縁 10助道人法

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

源信(げんしん)

天慶5年(942)大和国葛城下郡当麻郷生まれ。比叡山に上り、慈慧大僧正良源の弟子となる。天延元年(973)、広学竪義に及科。天元3年(980)座主良源の比叡山復興事業で活躍したのち、隠遁生活に入り、横川において学問と修行に没頭。63歳のとき、権少僧都に任じられるが、翌年辞任。寛元元年(1017)6月10日、76歳で没。主な著書として『一乗要決』『因明論疏四相違略註釈』『大乗対倶舎抄』『阿弥陀経略記』など多数。

⊕ 訳註者略歴 ⊕

梯 信暁(かけはし・のぶあき)

1958年大阪市生まれ。1982年早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒業。1991年早稲田大学大学院文学研究科東洋哲学専攻博士後期課程退学。2006年博士(文学)早稲田大学。現在、大阪大谷大学文学部教授、龍谷大学講師、武蔵野大学講師、浄土真宗本願寺派中央仏教学院講師。著書に、『宇治大納言源隆国編 安養集 本文と研究』(西村冏紹監修、百華苑、1993 年)、『奈良・平安期浄土教展開論』(法藏館、2008 年)、『インド・中国・朝鮮・日本 浄土教思想史』(法藏館、2012 年)、『新訳 往生要集』上・下(訳註、法藏館、2017 年)がある。