父の先見

歌集・夢記・伝記・遺訓

岩波文庫 1981

編集:【校註】久保田淳・山口明穂 協力:葉上照澄・築島裕・奥田勲・益田宗・大曾根章介

小さい頃から仏眼仏母を祈っていた上人。文覚に気にいられた上人。夢日記を綴る上人。歌詠みだった上人。栂尾に植えたお茶を飲む上人。天竺に渡りたかった上人。自分の耳を切って無耳法師を嘯く上人。松の樹上で座禅をする上人。華厳密教を編みたかった上人。北条泰時が慕っていた上人。

いろいろの明恵上人がいるが、これらを足しあわせても上人像は容易に結像しない。どこかシュールすぎていた。こんな話が伝わっている。

栂尾の上人が入唐渡天を志し、しばしの暇乞いのため春日神社に参ると、一人の翁に出会ってこんなことを言われた。釈迦在世の頃ならば天竺に渡るのもいいだろうが、いまさら仏跡を尋ね歩いて何になる。志があるのなら春日の山が霊鷲山になり、比叡が天台山となり、吉野筑波が五台山になるだろう。そう言うと翁は消えた‥‥。

能《春日龍神》の一場面だ。ワキが明恵上人、前シテが翁(尉)、ワキツレに上人の従僧、アイが春日社の社人。間狂言で見渡すかぎりの春日野が金色(こんじき)に輝き、草木が一斉に仏たちに変じると、黒髭赤頭の面(おもて)を付けた後シテの龍神が出てきて、霊鷲山での釈迦説法のスペクタクルな場面などを見せたのち、上人が仏跡を訪ねないことを確かめると忽然と猿沢の池に去っていくという筋立てだ。

夢見が大好きで『夢ノ記』を綴りつづけていた上人が実際に見た夢か夢告かにもとづいたとおぼしい曲なので、いろいろ感じさせるものがある。世阿弥(118夜)以前の古能だろうと思う。似た話が『古今著聞集』や『沙石集』にも出てくる。

本地仏が春日の神としてあらわれたという本地垂迹の曲でもあろうけれど、そう見るだけではつまらない。当たらない。だいたい明恵上人については、どんなエピソードも一筋縄では収まらない。「ゆめ」(幻)と「うつつ」(現)がまざっているし、ヴィジョンとリアルが頻繁に交錯しつづける。それなのに神秘主義にもポゼッション(憑依)にも走らない。

明恵は若いころから、唐天竺(から・てんじく)に渡ってみたいと心から望んでいた。釈尊への並々ならない思いが慕りに募ったのである。信仰心によるものとはかぎらない。ボーイズラブふうの恋闕(れんけつ)に近いものがある。スーパーブッダに本気で「会いたい」と思いつづけたのだったろう。

こういう仏教者は日本仏教史上でもめずらしい。唐天竺に渡りたい僧は少なくないが、彼の地に渡って経典を勧請したいというのでもなく、地歩やキャリアを築きたいというのではなく、過去の聖地の空気を浴びたいというのでもない。ひたすら永遠仏としての釈尊に出会ってみたい。この恋闕だ。どこかホモセクシャルな思慕だったようにも思われる。

けれども渡航計画は、建仁2年(1202)のときは病気つづきで断念し、その後もあきらめきれずに『大唐天竺里程記』なる格別のツァープランをひそかに準備していたのだが、春日明神の神託があって思いとどまった。元久元年(1205)のことだ。《春日龍神》はその顛末を能に仕立てたものだった。

なかで、翁と龍神が彼の地に行かずともいいではないか、春日山を霊鷲山と、比叡山を天台山と、吉野山筑波山を五台山と思いなさいと上人を説得するというふうに脚色されているところが興味深い。これを「仏よりも神の言うことを聞いた」というふうに解釈すると方角があやしくなってくる。ここは「見立て」を重視した日本らしい脚色なのであって、そういう「見立て」の趣向が関与するところこそ、が明恵上人にふさわしかった。そう感じたいし、そう感じたくなるシミュレーショニズムが、日本仏教にはあった。

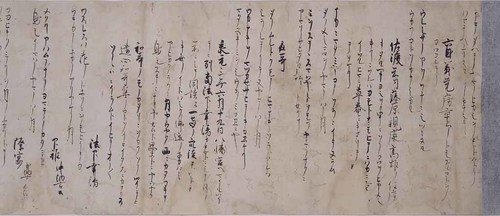

明恵は歌を詠む。10歳ほど年上の定家(17夜)とは同時代人に属する。弟子の高信が編んだ巻子歌集の写本一軸が国宝指定になっている。

歌は「身を捨てて住まばやと思ふ山の奥に あまりさびたる松の風かな」「外道論師の声常住とたてけるは 松のあらしを惜しむあまりか」「くまもなき心のうちの光こそ まことの付きのかげにありれめ」といった、いささか道歌のような和歌が多く、お世辞にもうまいとはいえないし、定家ほどの技巧もないけれど、随所に「見立て」が出入りしていた。

たとえば、「色に出でて書く言の葉もかはらねば袖のしぐれも雨とこそ見れ」「空色の紙にゑがきて見ゆるかな霧にまぎるる松のけしきは」「豆の子の中なるもちゐと見ゆるかな白雲かかる山の端の月」、そして有名な「あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月」。

見立てというか、見まごうばかりというか。明恵はそういう歌を好んで詠んだ。歌だけではない。明恵にあってはたえず神仏が見立てとしてあらわれ、自身の思いがどれもこれも神仏の示現と見まごうばかりだった。

日本仏教には聖徳太子や空海(750夜)このかたさまざまな「神仏見立て」が付きものだった。百済からやってきた金銅仏は蕃神で、僧形神や神前読経も早くから併行して、神と仏は根っから仲がよく、神仏習合は日本仏教史当初からの大きな特色ですらあった。

とくに菩薩や如来の意味が、長らく摑めなかったのではないかと思われる。それでべつだん、かまわなかった。インドの「空」も中国の「無」も、仏教と儒教と老荘が漢字や梵字とともに一緒くたに入ってきたのだから、日本仏教は最初から「習合仏教」で「編集仏教」だったのだ。

それらことについてはいずれあれこれ書いておきたいことであるのだが、とりわけ明恵には「仏の教え」に従うということそのものが、天竺から遠い日本の地にいる者にとっての「見立て」だったのである。

それは、明恵が好んだ「あるべきやう」の仏教的世界観にあらわれていた。「あるべきやう」の仏教的世界観というのは、上人「遺訓」の冒頭に記された次の一節、「我は後世たすからんと云ふ者にあらず。ただ現世に先づあるべきやうにあらんと云ふ者なり」から採った言い分で、ぼくが勝手に名付けたものであるが、明恵の生き方や在り方を過不足なく示していた。

この一節の前には、まるでテーゼのように、こう示されている。「人は阿留辺幾夜宇和(アルベキヤフハ)と云ふ七文字を持つべきなり。僧は僧のあるべき様、俗は俗のあるべき様なり。乃至、帝王は帝王のあるべき様、臣下は臣下のあるべき様なり。此のあるべき様を背く故に、一切悪(わろ)きなり」。

この一文を文字通りには、仏の道はみんなそれなりに、と読める。それが「あるべきやう」だと解釈できる。けれども、そうではなかったのである。明恵はその「あるべきやう」をこそ詰めに詰めていった。

今夜の千夜千冊はこの「あるべきやう」をまっとうしたであろう明恵上人の「様」のことだけを書いておきたいと決めているのだが、その前にお断りしておかなければならないことがある。

実は、ぼくが書きたいことのほとんどは白洲正子さん(893夜)の『明恵上人』(新潮選書)が文藻の冴え香ばしく、そのあらかたをとっくに伝えていたということだ。

この本の元の原稿は昭和40年からの数年に「学鐙」と「古美術」に綴られていたもので、昭和49年(1974)にまとまって刊行された。初めて読んだとき、ほれぼれするほど感服した。それからも何度か目を通したが、今夜の千夜千冊が白洲さんの書きっぷりを半歩も超えられないのはわかっているので、そこは勘弁していただきたいのだ。

また上人の伝記は鎌倉時代からすでに充実していて、喜海そのほかが仕上げた上人伝や行状記が3冊もある。白洲さんが柔らかくも自在に綴れたのもそのせいだろう。そのことも断っておきたかった。

とはいえ、その白洲さんがあまりフィーチャーしなかったことが二つほどあった。ひとつは、明恵の時代がかなり理不尽な葛藤と激動に見舞われていて、日本社会が武門と禅の登場によってどんなふうに変質していったのかということである。

明恵はその様子を背中や肌でぴりぴり感じ、天竺に渡りたく思いながらも、荒れていた神護寺や高山寺に留まったのである。また生まれ育った紀州で深々とした瞑想に耽ったのである。明恵をそんなふうにさせた当時の社会について、言わずもがなではあるもの、一言ふれておきたい。

もうひとつは、明恵が華厳と密教を日本的に「付け合い」(連歌の技法)の状態にして独特の仏教観を育んでいたということである。これは宗論にも宗派にもならなかった「華厳密教」とでもいうべきもので、顕密にも八宗にもあてはまらない。けれども明恵はそこに深い思いを向けていった。なぜなのか。そのことについても少しカバーしておきたい。

明恵は承安3年(1173)、紀州の有田の里に生まれてまもなく母と父を喪い、紀州と都を何度か行き来しながら高雄や栂尾に棲み、都が承久の乱のすったもんだでひっくりかえり、後鳥羽上皇が隠岐に流されるのを間近かに見聞しながら、貞永元年(1232)までの60年の生涯を了えた。

この60年は、同じ年に生まれた親鸞(397夜)の日々とぴったり重なっている。ただ親鸞は80歳くらいまで長生きしたけれど、明恵は早々にこの世から退いた。またこの60年は、NHK大河ドラマでいうと《鎌倉殿の13人》の北条泰時の時代にも重なっていた。

泰時は10歳ほど年下で、承久の乱後に六波羅探題になって都に住んだころから如実に明恵を慕い、3代執権になってからも上人の体の不調をたえず案じるほどに気を揉んだ。三谷幸喜の《鎌倉殿の13人》はそういう泰時をほとんど扱っていないようだが、実は泰時から見た明恵については、歴史学のほうも仏教史のほうも覗きこんではこなかった。

これは落ち度である。ほんとうは、たとえば清盛がなぜ平家納経のような仕事を重視したのかというようなこと、またたとえば鎌倉の禅が北条一族の帰依を縦(ほし)いままにしたこと、安土の宗論の詳細な顛末など、それぞれ日本仏教の特色を解く大きな鍵と鍵穴になっているのだから、ときにはそういうことにも介入しなければならないはずなのに、看過されてきた。

はっきりいって明恵の60年とは、日本史が初めて武人たちによる相互テロの横行にまみれることになった「武者ノ世」であって「乱逆ノ世」であったのである。保元平治の源平の争いは、殺戮のかぎりを尽くして明恵の時代に「武者乱逆ノ世」に至ったのだ。明恵も親鸞も泰時も、この乱逆(らんげき)の真っ只中にいた。法然(1239夜)や栄西は少し前の乱逆幕開きの1ベルや2ベルから、その価値転倒を見ていた。

明恵の場合は、両親がすでにそういう「世」を背負っていた。いわば乱逆リハーサルの中にいた。

父は伊勢平氏の家人だった平重国である。高倉上皇の武者所に伺候していた。もともとは渋谷重国といい、今日の東京渋谷をつくったのは渋谷一族だった。その父が上総の戦さで倒れたときに、鎌倉で頼朝が挙兵した。母は紀伊の湯浅宗重の4女で、宗重は平治の乱のときに清盛に加勢した武人だった。

明恵はこういう「源平に裂かれた両親」のもとに幼名薬師丸として生まれたのだが、9歳で高尾山の叔父の上覚のもとに預けられ、神護寺あたりに住んで16歳で出家した。成弁といった(のちに高弁、さらに明恵)。そうした当初の学びの時期に『華厳五教章』を精読した。騒然たる乱逆ものかは、あえて華厳にとりくんだということだ(このことはあとでふれる)。

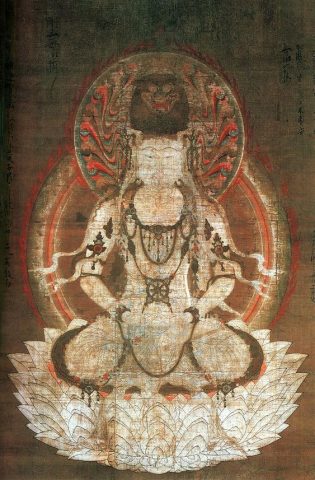

そのうち釈尊の子でありたいと念じるようになり、あまりの寂しさに仏眼仏母(ぶつげんぶつも)を自分なりの本尊と見立て、19歳のころからは『夢ノ記』を綴りはじめた。逃避といえば逃避、おたく化といえばおたく化、メタヴァースに向いたといえば、そうしたくなったのである。

夢や夢告を記録した宗教的幻視者というと、すぐにベネディクト修道院のビンゲンのヒルデガルトが思い浮かぶけれど、明恵はヒルデガルトが没するころに生まれているので、ここには東西をまたぐ幻視と夢告がユーラシアを駆けていたわけである。

その後はどうだったか。20代の明恵は現状の仏教学習にそうとうの不満をもった。もっと心身ともに得心できることがしたいと思ったはずである。

当時すでに法然が専修念仏を称揚して『選択本願念仏集』を書いていたが、このやりかたではない(のちに『摧邪輪』を書いて念仏一辺倒主義を批判した)。明恵はハイパーブッディストでありたかったのである。ペシミスティックに世を憂い、シュルレアリスティックに仏国土を幻想し、ハイパーアクティブに天竺へ赴こうとした。

23歳で神護寺を出て故郷紀州の白上の峰に結庵修行をしていると、文殊菩薩が金色の獅子に乗って出現した。明恵はこういうヴィジョンとはしばしば出会っている。むろん幻視幻覚でもあったろうし、アルタード・ステートに入っていたのでもあろう。けれども明恵にとっては、こういうときこそが、イメージング・ブッディズムの真骨頂でもあった。ふいに耳を切りたくなった。「モロトモニアハレトヲボセ御仏ヨ キミヨリホカニシル人モナシ」と戯れ歌を詠むと、右の耳たぶを刀で落として「無耳法師」を自虐した。

26歳のとき、文覚(もんがく)から神護寺を復興するように託されたのだが、なかなか気が乗らない。十数人の弟子たちとともに何度かに分けて紀州の山中に籠もり、糸野での瞑想のときはしきりに釈尊の地をヴァーチャルに夢想して、明恵なりのメタヴァースに耽った。

文覚の注文から免れたかったのでもあろうか。寵愛もされていたのであろうか。それに困っていたのだろうか。なにしろ稀代の怪僧である。頼朝とも後白河法皇とも妙に昵懇で、何かを画策するクセがある。《鎌倉殿の13人》では市川猿之助が演じていたが、演出上の意図が不鮮明で、猿之助ももてあまし気味だった。だから文覚の注文はできれば聞きたくないのだが、叔父の上覚の師にあたるので、知らん顔はできない。

それより明恵がしたいことは本気の遁世(とんせい・とんぜ)なのである。あとで説明するが、それはなんと「数寄の遁世」なのだ。すでに出家しているのだから、いまさら遁世でもあるまいに、明恵は仏門仏教そのものからも出家したかった。

30代、いよいよ天竺への出奔を計画する。隠密裡だったかどうかは知られていないけれど、しかし先にも書いたように、この計画は二度にわたって挫折する。タケミカヅチの霊験が揺動する。春日明神の神託には逆らえない。

代わってというわけではないのだが、後鳥羽上皇から高山寺を賜った。荒れてはいたが、栂尾に移った。栄西と出会って、茶を植えた。それでも紀州との行き来は欠かさなかった。頼朝が死に、親鸞が法然のもとに参じ、栄西が建仁寺を興し、北条時政、義時が相次いで執権になった。

40代になると実朝が殺され、時代の舞台は鎌倉と京都とそのあいだが危険なほどにつながった。49歳の5月、前代未聞の承久の乱が勃発した。そのとき明恵は賀茂に住んでいた。たちまち後鳥羽上皇が配流された。そんななか道元(988夜)は入宋したらしい。そして「空手還郷」と言って帰ってきた。日本仏教は承久の乱をその懐中に孕んだのである。

50代、泰時が執権となり、北条政子、慈円(624夜)、上覚が相次いで死んだ。乱逆ノ世は混乱の極みにあったままだが、明恵の口にはもう食べ物が入らなくなっていた。それでも紀州の施無畏寺の本堂供養に出掛けたところ、病状が悪化した。寛喜4年が貞永元年となった年の1月19日、弥勒の法号を唱えながら遷化した(空海も弥勒を呼んだ)。その八月、泰時が御成敗式目(貞永式目)を制定した。

はなはだ粗雑に明恵60年の略歴事情を摘まんでみたが、さて、こういう乱逆の中世社会の脱兎の進捗とのかかわりのなか、明恵は早くから華厳に打ち込み、しばしば解読や講義を引き受け、その密教化にとりくんだのである。

なぜ華厳だったのか。またなぜ密教との重なりを志向したかったのか。このことについて、一言申し述べておく。

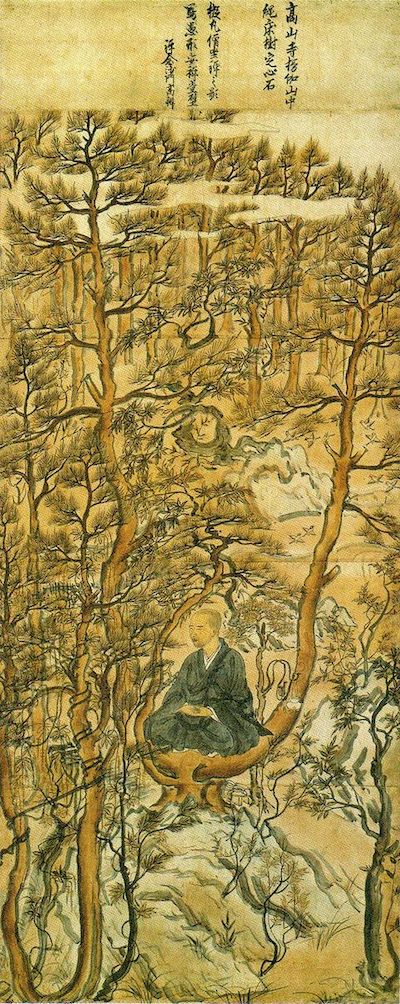

明恵のよく知られた肖像画に《樹上座禅画像》がある。弟子の恵日房成忍が描いた。明恵は下賜された高山寺の山を気分をこめて楞伽山(りょうがさん)と名付け、そこの木や石を選んで座禅していたのだが、この絵では松籟が聞こえてきそうな二股の松の根元に座って瞑想をしている姿が描かれている。傍らには数珠が掛けられ、香炉が置かれている。

松の枝はまるで華厳の法界を暗示する「重々帝網」のようである。成忍はそのつもりで描いたのではないかしれないが、ぼくにはそう見える。

ふりかえって明恵は、十代はじめから上覚に倶舎を学び、仁和寺の尊実に弘法大師の著作を教えられ、同じく仁和寺の華厳院の景雅の指南で『華厳五教章』を読んでいた。ついで16歳で東大寺戒壇院で具足戒を受け、19歳のときには勧修寺慈尊院の興然から金剛界と胎蔵界の密呪を伝授してもらっている。興然は小野流の真言密教僧だった。

このように華厳と密教は早くから明恵の知を出入りしていたのだが、やがて何度かにわたって『探玄記』を読み込むようになるうちに、独自に華厳と密教が融合していったのだと思われる。

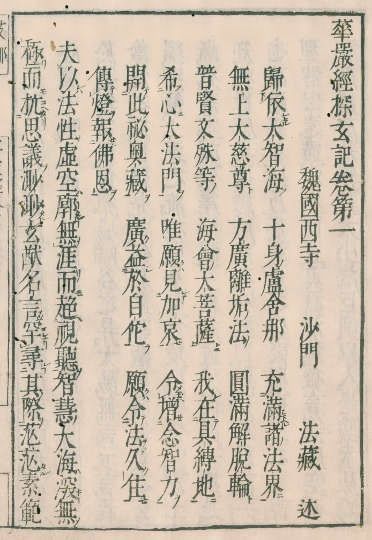

『華厳五教章』も『探玄記』も華厳宗第3祖の法蔵の著作である。法蔵の華厳解釈は『華厳経』に溢れる世界が如来の海印三昧に示される透徹した瞑想意識の深層であることを称揚したもので、華厳をもって顕教最高の位置付けをするために綴られていた。

これを承けたのが空海の『十住心論』や『秘蔵宝鑰』、第九住心「極無自性心」に華厳をすえ、そのうえで第十住心「秘密荘厳心」に密厳浄土を展望した。ところが第十住心の説明はあまりない。ほとんど第九華厳で目一杯なのだ。ぼくはそこに注目して『空海の夢』(春秋社)の26章を「華厳から密教に出る」と銘打って、法蔵の華厳世界観がほぼ空海密教の臨界に達していたと説明したものだった。

空海は『即身成仏義』に「重々帝網なるを即身と名づく」と書いた。また『弁顕密二教論』には「密厳華厳」という造語も用意していた。空海密教の即身成仏観は華厳そのものにぴったり内接していたのである。ただ空海は『探玄記』を読みこんだか、どうか。明恵はそこにくまなく入りこんで、明恵なりの「華厳密教」像を描いていったのであろう。

法蔵は華厳を一乗とみなしていた。すでに天台智顗(ちぎ)が三乗を仮りのものとして一乗優位を説き、「遮三(しゃさん)の一乗」を提唱していたが、これは「三を遮(す)てて一を採る」というものだった。法華縁起のためのものである。

法蔵は華厳経を追求し、一が三に影響されることなく三を包摂しているのが華厳(蓮華蔵世界)だとみなして、ここに「直顕の一乗」を提唱した。巧妙にも一には実は「一、一」があって、片方の一は三乗に同ずる一となり、他方の一は三乗に別する一を形成しているとみなしたのだ。「同教の一」と「別教の一」を分け、かつ融合させたのである。

ここから法蔵は「性相決判」という独特の認識方法を用いて、相分(しょうぶん)と見分(けんぶん)が互いに寄り添って世界を無礙(=礙なく区別がつかない)なるものとしていると見聞できる高度な意識状態を想定した。性(しょう)は心象のことを、相(しょう)は現象のことをいう。

法蔵はこれらのことを十門の理事にわたって探求する思索の方法を総合編集した。同時具足、広狭自在、一多相容、諸法相即、隠密顕了、微細安立を通過して、いよいよ重々帝網のインディラ・ネットワークがあらわれると、事物相互に区別がなくなり(託事顕法)、過去現在未来がつながり(十世隔法)、主客が消滅して円融華厳の世界が充ちていく(主伴円明)‥‥。こう説いたのだ。それが『探玄記』である。

若き明恵は目をまるくし、どぎまぎしたのではないかと思う。明恵にとっては華厳と密教の境い目は最初からなくなっていただろう。ひたすら華厳=密教の充満を心身に満たしたいと念じたにちがいない。しかし念じたではあろうが、そういう教義を日本に打ち立て、仏法社会に一石を投じたいとは思わなかった。宗派などにこだわりたくはない。ではどうしたか。明恵は「数寄」に向かったのである。それが「あるべきやう」としての仏教というものだった。

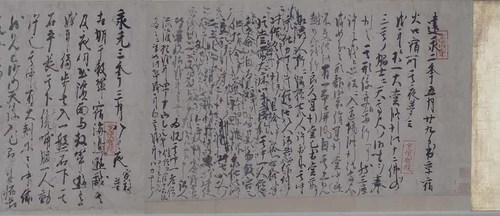

今夜とりあげた岩波文庫の『明恵上人集』には、「明恵上人歌集」「明恵上人夢記」「梅尾明恵上人伝記」、そして「梅尾明恵上人遺訓」が載っている。いずれも興味津々、一言一句も見逃したくなくなる。

ほかにも、弟子の喜海が仮名で綴った『高山寺明恵上人行状』、それを仁和寺の隆澄が漢字仮名交じりに改め、高信が加筆した『漢文行状』、さらには『明恵上人神現伝記』『高山寺縁起』などもあるのだが、そしてそれらの大半が同時代から時を移さずに綴られたものであるのだが、これだけ揃っているのは、われら明恵フリークにはたいへんありがたい。

加えて平泉洸による『明恵上人伝記』(講談社学術文庫)をはじめ、校注・現代語訳も充実し、富士川游の『明恵上人』(厚徳書院)、潁原退蔵の『明恵上人』(生活社)、田中久夫の『明恵』(吉川弘文館人物叢書)、奥田勲の『明恵:遍歴と夢』(東京大学出版会)、そして白洲さんの『明恵上人』などの評伝や研究書が控えている。ぜひとも多くの読者が遊弋してもらいたのだが、少々意外なのはこれだけ史料が揃っている上人を、小説や映画やテレビやマンガがほったらかしにしているということだ。そのためかどうか、多くの日本人が明恵上人に馴染んでいない。もったいない。

そこはまことに残念なのだが、そういう上人像にとって実は最も欠かせないと思われるのが「あるべきやう」という「様」に徹したことなのである。「様」とはスタイルのことである。明恵の仏教スタイル・ブッディズムでもあったのだ。さきほど引用した遺訓には次のようにあった。弟子の高信がまとめた文章だ。

人は阿留辺幾夜宇和(アルベキヤフハ)と云ふ七文字を持つべきなり。僧は僧のあるべき様、俗はぞのあるべき様なり。乃至、帝王は帝王のあるべき様、臣下は臣下のあるべき様なり。此のあるべき様を背く故に、一切悪(わろ)きなり。

我は後世(ごせ)たすからんと云ふ者にあらず。ただ現世(げんぜ)に先づあるべきやうにあらんと云ふ者なり。

これでだいたいのことが理解できるだろう。いろいろ説明したいけれども、次の遺訓の一節をよくよく読んでもらえれば、さらにすべてが察せられるのではないかと思う。こういうものだ。

心の数寄たる人の中に、めでたき仏法者は昔も今も出でくるなり。偈詩を作り、歌連歌にたづさはること、あながち仏法にてはなけれども、かやうの事にも心数寄たる人が、やがて仏法にもすきて、智恵もあり、やさしき心づかひも気高きなり。

ここにすべての「様」が示されている。「心の数寄たる人」こそ明恵が惹かれていた気高い「様」なのである。ここで「数寄」とは「透く」であって「鋤く」「漉く」であり、「好く」であって「空く」であることをいう。訳せばスクリーニングしていくということだが、くだいていえば「凝って、しかるのちに抜き去る」ということだ。詳しくはぼくの『日本数寄』(ちくま学芸文庫)を参考にしてほしい。

明恵はこの「心の数寄たる」を仏道に求めた。いや、仏道がそうなることを望んだ。こんなふうにも遺訓は伝えている。

心の俗に成りぬるほどの者は、稽古の力を積めばさすがなる様なれども、何にも利勘(かんが)へがましき有所得にかかりて、拙(つたな)き風情を帯するなり、少(をさな)くよりやさしく数寄て、実(まこと)しき心立てしたらん者に、仏法をも教へたて見るべきなり。

この一文は数寄と学習を重ねたもので、日本思想文化史的にもはなはだ画期的である。しかもこの数寄は「他力の数寄」である。自力のスキルアップを期待するだけではなく、弱小の才能をうまく漉いていくことがうんと重要だと言っている。

こういう数寄の思想は近世の茶の湯の数寄の手立てにも、唐木順三(85夜)の中世文化論にも、乏しかった。ひとり明恵上人こそに言及できた様相である。

明恵はかくて、「仏道修行には何の具足もいらぬ也」と言い、「松風に睡(ねむ)りを覚まし、朗月を友として、究め来たり究め去るよりほかの事なし」と言ってのける。来たって、去る。そこに華厳密教の香りをのこす。ただ、それだけ。

まさにここに明恵上人の出家仏教あるいは菩薩道が去来した。今夜書きたかったことは、このことに尽きている。「あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月」。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・米川青馬・富田七海

⊕『明恵上人集』歌集・夢記・伝記・遺訓⊕

∈ 著者:明恵

∈ 校註:久保田淳・山口明穂

∈ 協力:葉上照澄・築島裕・奥田勲・益田宗・大曾根章介

∈ 発行者:山口昭男

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷:三秀舎

∈ カバー:精興社

∈ 製本:中永製本

∈ 発行:1981年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 凡例

∈ 明恵上人歌集

∈ 明恵上人夢記

∈ 梅尾明恵上人伝記

∈ 梅尾明恵上人遺訓

∈∈ 明恵上人歌集(資料)

∈∈ 注

∈∈ 跋(葉上照澄)

∈∈ 解説(久保田淳)

⊕ 著者略歴 ⊕

明恵(みょうえ)

鎌倉時代前期の華厳宗の僧で、華厳宗中興の祖と称される。承安3年(1173)1月8日生まれ。父は平重国、母は湯浅宗重の娘。叔父の上覚にしたがい京都神護寺の文覚の弟子となる。建永元年(1206)後鳥羽上皇から栂尾の地をあたえられ高山寺を創建。主な著作として、法然を批判した「摧邪輪」、自身の夢の記録「明恵上人夢記」など。寛喜4年1月19日、60歳で死去。

久保田淳(クボタジュン)

1933年東京生まれの国文学者。専門は、中世文学研究・和歌史研究。学位は、文学博士。東京大学名誉教授。日本学士院会員、文化功労者。文化勲章受章。著書に『久保田淳著作選集』全3巻(岩波書店、2004)、共編著に『人生をひもとく日本の古典』全6巻(岩波書店、2013)ほか多数。

山口明穂(ヤマグチアキホ)

1935年神奈川生まれの古典国語学者。著書に『中世国語における文語の研究』(明治書院、1976)、『日本語の論理 言葉に現れる思想』(大修館書店、2004)、共編著に岩波漢語辞典』(岩波書店、1987)、『日本語文法大辞典』(明治書院、2001)ほか。