父の先見

角川ソフィア文庫 2010

編集:【編訳】小松邦彰

装幀:谷口広樹

いささか甘酸っぱい思い出から話してみたい。大学3年の秋だったか、Kという美しい女優さんから「オーブツミョーゴー」という用語が洩れたのである。新宿文化アートシアターで演っていたウェスカーの『キッチン』を観た帰りだった。

デートをしてそうなったのではなく、大学新聞のためのインタヴューに行ったところ、その話がおわると「ねえ、これからお芝居を観るんだけど、行かない?」と誘われたのだ。彼女は連続テレビドラマのヒロインに抜擢されて人気を博した俳優座出身の女優さんで、すでによく知られていたが(だからインタヴューに行ったのだが)、そんな美女からのよもやのお誘いなのである。ジンセーにはこういうこともおこるのかと少しくらくらした。

けれどもとても話好きで、どうもあまりロマンチックではない。最初はいま見た芝居の話、次は日本の新劇の話、それから「あなたは学生運動をしているんでしょ」と言ってちらちら日本の将来や改革の話になってきたなと思っていると、ふいにオーブツミョーゴーってあるわよねと言いだした。私ね、いまそのオーブツミョーゴーのための活動をしているの。

えっ、オーブツミョーゴー? その活動? なんだか見てはならないものの扉の前に急に立たされている気になった。オーブツミョーゴーは「王仏冥合」である。日本という国を王法と仏法を重ねて自覚しながら体感しようとしたとき、どんな言動をそこに展開できるのか、そこから仏教活動をひろげていくにはどうするか、そういうことをシンボリックにあらわしている言葉が王仏冥合だ。この女優さんがその活動をしている?

案の定、活動というのは創価学会での広宣流布のことだった。突如としてこの夜の暗合がヴェールを脱ぎはじめ、くらくらした気分はすっかり失せていたのだが、しかしなぜかKはぼくを折伏しなかった。その後も会うことがなかった。

彼女が語るオーブツミョーゴーは、日蓮の教えを昇華したもので、法華経の本門の主張するところが国家や社会の指導原理となって寂光浄土が実現することを説いていた。当時はいわゆる「政教一致」のための今日的なスローガンだとみなされていたのだが、歴史的にはさまざまな変遷がある。中世と近代の両方にまたがる「王法と仏法」の紆余曲折がある。

こうして少々甘酸っぱかった芝居の夜のオーブツミョーゴーを波枕に、ぼくの日蓮読みが船出した。

日蓮を読むということは、並の読書体験ではいられない。自分の仏教認識の縁(よすが)が深まったり広がったりするというよりも、中世仏教がさしかかった屹立した懸崖に出会っている気にさせられる。それも日本人がどういう使命をもつべきなのかということが試されていると思わされた。これが、これまでの実感だ。たいへん特異なのである。

学生時代、これに近い気分にさせられたとしたら、レーニン(104夜)やトロツキー(130夜)や王陽明(996夜)、あるいは高校時代に頼山陽(319夜)や北一輝(942夜)を読んだときくらいのもので、仏教者のものを読んでそんな気を迫られるという体験はなかった。マラルメ(966夜)やヴァレリー(12夜)にギョッとさせられることがあったとしても、それで日本人を問われるということはない。親鸞(397夜)や清沢満之(1025夜)や暁烏敏(あけがらす・はや)からもそこを衝かれたという感じはしなかった。ところが日蓮はそこを強烈に衝いてくる。なぜ、そうなのか。なぜ、そこが衝かれるのか。

日蓮が安房の小湊に貧しい漁民の子として生まれたのは、承久の乱の翌年の承久4年(1222)のことで、時代社会を「武者ノ世」と「乱逆ノ世」がとげとげしく取りまいていた。後鳥羽上皇が流され、執権北条氏の徳宗政治はいたずらに平板だった。

とくに建長8年(1256)から文応元年にかけての5年間の地震・暴風雨・洪水・飢饉・疫病流行はすさまじく、日蓮も目撃することになった正嘉元年(1257)の鎌倉大地震では神社仏閣の大半が倒壊して、死者が数万に達した。

対策はない。王法と仏法はともにずたずたで、ましてこの二つをつなぐ力が、まったく動かない。日蓮は仏法があらぬ方向を向いてしまっている、この惨状は法華経確信の喪失や歪曲から来ていると見た。聞けば、すでに蒙古(モンゴル帝国としての元)は高麗に侵攻し、樺太にまでやってきているらしい。そこへもってきての元の皇帝からの使者である。

日蓮は『立正安国論』を書いて「自界叛逆」と「他国侵逼」(たこくしっぴつ)がおこりうることを訴える。予告通り、蒙古襲来(元寇)が二度にわたった。

こんなふうに当時の事情を説明すると、日蓮にはそういう時代の不穏を読む法力が漲っていましたからねなどと話をそちらに持っていかれそうなのだが、日蓮を知ろうとした者が衝かれるのはそこではない。正当であるはずの言動が迫害され、真の行者が受難するのはなぜか、そのことを根本的に開示しないかぎりは王法も仏法も地に落ちたままになる。そこを衝かれるのだ。

たとえば、日蓮は自分は「旃陀羅ノ子」として生まれたと言っている。ところが今日、この言葉は差別用語として多くのテキストからほぼ排除されていて、日蓮の激越な思想がそのことから放射されてきたことについては、宗門者たちも識者たちもふれないようになってしまっている。

旃陀羅(せんだら)はインド社会の被差別民チャンダーラの音訳である。だからこの用語が安房の日蓮にあてはまるとは思えないのだけれど、日蓮自身は「我ハ旃陀羅ノ子ナリ」と言いうること、そのことこそが法華経の一乗真実に到達できる立場の最強の存在証明であり、だからこそ王法と仏法の両方の懸崖にも挑めると見通したのだった。

けれども当時の鎌倉社会には、つまり日本には、そもそも王と仏をともに貫くものがない。日蓮のオーブツミョーゴーはここにおいて動き出したのである。この動き出しに、日蓮読者がついていけないのだ。

日蓮の法華思想の基本をごくごくシェーマふうにまとめると、次のABC三つの大要綱が宗旨にも言動にも裏打ちされているということがわかる。

(A)われらには法華経を「一乗真実・久遠実成・菩薩行道」とみなすという三大思想が貫通する。(B)われらには仏教の教えを「教・機(機根)・時・国・序(順序)」とみなす五綱教判が前提になっている。(C)われらには「本門本尊、本門題目、本門戒壇」を謳う三大秘法がめざされている。以上のABCは互いに重なりあい、絡みあう。

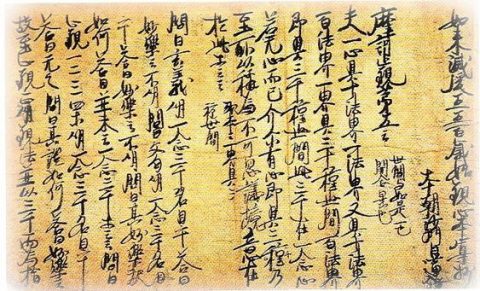

この(C)を強く打ち出したのは、日蓮最晩年の著作『三大秘法抄』(三大秘法稟承事)という文書だった。その後(C)は「三秘」と呼ばれ、①本門本尊、②本門題目、③本門戒壇がどういうものであるべきかを示した。

法華経の奥義は本門(ほんもん)にある。釈尊の永遠性はその「如来寿量品」に説かれている。日蓮は、このことを伝える力を末法の世で示していくには、強靭な信念を骨の髄からもたなければならないと覚悟していた。

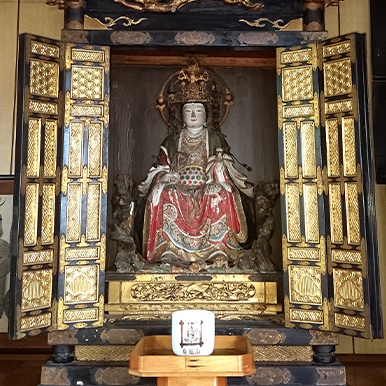

そのためにはまずもって信仰の対象となるべき本尊を明示したい。最もふさわしいイコンは当然のことに釈尊(ブッダ)その人であろうけれど、それはすべての仏教者がそうでありたい崇高の対象だろうから、それだけでは法華経の本門性は感じにくい。「見宝塔品」では多宝如来と釈尊が一体になっていて、宝塔の中に妙法蓮華経が格納されている。その左右の釈尊と多宝如来が臨める。そこで、これらの合体した姿を本尊とみなしたい。これが日蓮による①本門本尊の決定だった。

この決定にもとづいて、唱えるべき題目は法華経を一念三千するべき「南無妙法蓮華経」とした。この題目は天台の迹門(しゃくもん)による「理の一念三千」に対する「事の一念三千」とみなされた。そこで①本尊と②題目を組み合わせて、独特の「南無妙法蓮華経」を大書した「大曼陀羅本尊」「文字曼陀羅」(俗にヒゲ曼陀羅)をつくりあげた。由来は『観心本尊抄』に説明されている。

③本門戒壇は、これらのことをまっとうするための戒律を授受する戒壇をどうするかということである。けれども、戒壇は国が認めるものでもなければならず、そこには王法(国家)がかかわってくるので、かんたんには決まらない。そのため日蓮の時代もその後も、構想ばかりが先行し、もっぱら「理念としての本門戒壇」が論じられてきた。ここにオーブツミョーゴーをめぐる議論がくっついてきた。

日蓮は『三大秘法抄』をこう締めくくる。――この三秘は、二千余年の昔に釈尊が地湧千界の菩薩の上首として口決相承したことであるが、それはそのままの今日の私(日蓮)の行いと寸分ちがわない。ここに寿量品の「事の一念三千」があからさまなのだ、というふうに。

日蓮は法華経の説く地湧(ぢゆ)の菩薩たちを率いる上行菩薩(じょうぎょうぼさつ)そのものだと自負したのだった。たいへんな自負である。とはいえ、③本門戒壇をつくるには予想外の苦心が必要だった。

戒壇とは、僧尼(比丘・比丘尼)が導師から戒律を授戒するための壇状の儀式壇のことである。中国で部派仏教のスクールが確立した。インドにはなかったものだ。

日本では、中国の戒律仏教のリーダーであった高齢の鑑真が招聘されて、最初の戒壇院が畿内用の東大寺、東国用の下野(しもつけ)の薬師寺、西国用の筑紫の観世音寺に設けられた。日本の授戒制度はこのいずれかに限られていたのだが、最澄が異を唱えた。これらは四分律にもとづく小乗戒にすぎず、梵網経にもとづく大乗戒(梵網戒)が必要だとして、比叡山に新たな戒壇院を設けた。これで在家にも戒律を授けられるようになった。

こうして日本の授戒は出家者用のハードエッジな東大寺型の戒壇院と、出家者と在家を区別しないソフィスティケートされた戒壇院とが並立したわけだが、当然、東大寺は天台に文句をつける。一方、大衆に門戸を開いた比叡山のほうには人気が集まった。けれどもそれはそれで、このあとの日本仏教を妻帯や肉食を許容するような、戒律に甘い仏教にしていった。

日本の僧侶たちが戒と律とにとことん甘いことは、日本仏教史が解明しそこねている問題である。ぼくは妻帯や肉食を平気にしたことに問題を感じてはいないけれど、さる密教者の大きな集会の際、講演・討議のあとにフラダンスチームがコンパニオンのように登場すると、その300人ほどの僧たちの半分ほどが一緒に踊りだしたのを見て、愕然とした。

日蓮は東大寺型の戒壇院には批判的で、自分たちは比叡山の大乗的戒壇院同様のものをさらに強化していきたいと考えていた。みずからを天台智顗や伝教大師最澄の後継者とも自認していた日蓮としては、大乗的戒壇院をさらに強いレギュレーションによって自派の力の誇示にもしたかった。

二つの考え方がありえた。ひとつは法華経を信奉する者が題目を唱えるそれぞれの場がそのまま本門の戒壇になるというもので、これは理壇(理の戒壇)と言われた。もうひとつは、戒律が発動する現場を孕む特定の寺院や場所に特有される戒壇こそが本門の戒壇になるというもので、事壇(事の戒壇)という。日蓮はこちらを本門戒壇にしたいと考えた。

この本門戒壇の方針については『三大秘法抄』にしか記述されていない。とりわけ次の一文が重視された。「戒壇とは王法仏法に冥(みょう)し、仏法王法に合(ごう)して、王臣一同に三秘密の法を持(たも)つ」ことであり、そのことのために「有徳王や覚徳比丘の乃至(むかし)を末法濁悪の未来に移すべく、霊山浄土の最勝の地を尋ねて建立する」ものである‥‥云々。

まさに日蓮は、本門戒壇を建立することがオーブツミョーゴーの実践そのものであると予告したのである。

ところが、いつしかこの著作は偽作だという風評がたつようになったのだ。早くに『立正安国論』をはじめとする著作や言述のなかで徹底的に非難されてきた浄土宗・真言宗・禅宗などからすると、勝手な戒壇は認められないと思ったせいでもあるが、日蓮の教えが戒壇を独占するような勢いをもてば日本仏教が片寄りすぎると見られたせいもあったろう。一方、日蓮宗派からすると、本門戒壇の成就には日蓮の構想した王法と仏法の合接がかかっている。これは王仏冥合の要の問題なのである。

こうして長らくのあいだ、本門戒壇は日本仏教史の議論の中で揺れつづけることになった。

黒田俊雄が指摘したように、日本の中世には「王法仏法相依思想」が渦巻いていた。鎌倉期以前に顕密は対応補完しあう(顕教・密教は二つでひとつ)というしくみが動いていたし、神仏習合(のちの本地垂迹)はまだ理論化には至っていないものの、さまざまな形をもって各地で促進されていた。

末法思想の影響のもと、天皇は百代で衰退するだろうという「百王思想」がはびこり、その危機からの脱出のために荼吉尼天による即位灌頂といった外法が王法とむすびつくといったことも試みられていた。つまりは、かなり混乱していたのだ。このあたりのこと、佐藤弘夫の『神・仏・王権の中世』(法蔵館)、末木文美士の『日本宗教史』(岩波新書)、阿部泰郎の『中世日本の王権神話』(名古屋大学出版会)などに詳しい。

それでも王法仏法相依思想は王仏冥合を胚胎させる土壌になった。ただし実際に王仏冥合が計画されたり、その制度が検討されたりすることはなかったのである。それに信長や秀吉が近世王法の実行者だとすれば、信長以降の日本では王法によって権門仏教の力は長らく抑えられたのだし、家康の寺請制度などは幕藩体制の中に仏法を細かく散りばめてしまうものだった。

では、中世の王仏冥合の理念はまったく浮上できなかったのかといえば、その通り、浮上できなかったのである。それを本格的に検討するようになったのは、ずっとずっとのちの、近代になって立ち上がってきた日蓮主義運動によるものだった。

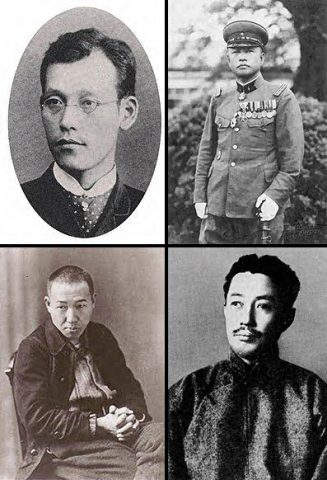

明治中期、日蓮主義を研鑽する在家の蓮華会・立正安国会を組織した田中智学は、大正3年にこれを国柱会に組み立てなおすと、多くの共鳴者が輩出していった。国柱会というネーミングには、日蓮が『開目抄』のおわり近くに謳った「我、日本の柱とならむ。我、日本の眼目とならむ。我、日本の大船とならむ」というメッセージを引き継ぐ気概がこめられていた。

その智学の弟子に山川智応がいて、日蓮文書の詳細な解読に当たり、『三大秘法抄』は偽書ではなかったという見解を示した。最近のAIコンピュータによる文体解析でも、同様の結論が示されている。

国柱会が主導した日蓮主義運動は、山川智応、里見岸雄(智学の三男)によって開展していった。それは日本中世には「王仏冥合の国体思想」がすでに動向していたという強い見解となり、そこから法華経思想と日蓮思想が新たな「日本国体学」の骨格として過剰に強調されていくことになった。

かれらは仏教者というより、仏教思想者として日蓮主義謳歌のための著作を次々に発表していった。智学には『宗門之維新』『日蓮主義教学大観』『日本国の宗旨』などが、山川には『日蓮聖人研究』『法華思想史上の日蓮上人』『乙酉決答:日蓮主義の大東亜戦争観』などが、里見には『日蓮主義の新研究』『日蓮上人聖典の新解釈』『法華経の研究』『日本国体学総論』ほか、夥しい著書がある。

著作の中身は、いずれも法華経主義、日蓮主義、ユートピア主義、日本主義で満腔になっている。

これらに共鳴したのが、石原莞爾であり、いっときの宮沢賢治(900夜)であり、北一輝(912夜)や井上日召だった。そこには国体論、天皇主義、八紘一宇論、一人一殺のテロリズム、五族協和の構想、大東亜共栄圏がユートピックに出入りした。いずれも仏国土を謳うものではなく、法華ナショナリズムになっているわけでもなかったものの、その主唱者には法華経主義者が多かった。

なぜ、こんなふうになっていったのか。もしこうした言説や行動が日本仏教が選択し、到達したひとつの頂点だったとしたら、どう説明すればいいのか。残念ながら日本のオーブツミョーゴーは激しく歪んでいったのだと言わざるをえない。

実際には多くの伝統仏教の陣容は皇国主義やナショナリズムの趨勢には与していなかったし、王法の頂点に担(かつ)ぎ上げられた天皇制は、敗戦とGHQの介入によって「民主化」されたことによって、長らく魔法のように語られてきた王仏冥合の呪縛を解かれたのだったろう。けれども仏教界は、こうした趨勢を阻む勇気を持ち合わせていなかったとも言わざるをえない状況の中にいた。

ところで、こうした近代日蓮主義運動については、21世紀の足音が近づいてきてから、大谷栄一の『近代日本の日蓮主義運動』(法蔵館)や『日蓮主義とはなんだったのか』(講談社)が詳細に、かつ鮮やかに描き出すことになった。ぼくは千夜千冊に寺内大吉の『化城の昭和史』(378夜)をとりあげて、そのあたりの多少のマッピングをしてみたことがあったけれど、大谷の研究はすこぶる本格的なもので、まさに近代日本のオーブツミョーゴー問題をまるごと攫っていた。また最近は石井公成監修の『近代の仏教思想と日本主義』(法蔵館)などが多面的な裾野を炙り出していた。

とはいえしかし、智学の系譜の研究者や活動家による日蓮思想の解読が、そのまま日蓮の宗旨や著述や行動の解読になっているかどうかということは、いまだに同定しがたいままになっている。ましてその後の創価学会の活動これらの一端を底支えしているものかどうかというと、これまたなんとも説明しがたいものとして、不問のままなのである。

では、気分をあらためて日蓮の日々に戻っておく。いくつかの日蓮の言動と日蓮自身による説明とを照合しておきたい。それによって日蓮の言動がオーブツミョーゴーと交差するところとまったくそうではなかったところの事情も見えてくるだろう。

まず出家の動機であるが、3つにまとめられる。①生死無常の不安から脱出したかった(妙法尼御前御返事)、②国家や社会に対する疑問が募っていた(神国王御書)、③当時の仏教各派の混乱に対する疑問に挑みたかった(報恩抄)、である。特筆すべきなのは、日蓮には指導者にあたる者がいないこと、仏門に預けられたり促されたりしたわけではないことで、父母や知り合いや国土を育てた者に対しての知恩報恩を出家の動機としていることだ。

12歳のときに近くの清澄寺に入るのだが、ここでも宗派についたわけではない。入山したとみたほうがいい。清澄寺の本尊は虚空蔵菩薩で、もとは不思議大師という行者の庵だったようだが、ここは慈覚大師円仁が天台の寺に仕上げたところであった。円仁は清澄山の切り立った崖の下で求聞持法の修行をした。日蓮はこうした機縁を重んじた。天台法華との縁(えにし)が始まったのである。

こうして16歳で得度した。智者をめざしたかったようだ。虚空蔵菩薩に「日本第一の智者となし給へ」と捧げたところ、満願の日に智恵の宝珠を授かったと書いている(清澄寺大衆中)。

ここからは遊学の日々である。洛中、延暦寺、園城寺、南都、高野山などを巡った。その間、どこで誰の教えを受けたのか、どんな修行をしたのか、何を読んだのか、まったくわからない。一説には延暦寺横川での日々が長く、そこで多くの経典や天台本覚を学んだともおぼしいのだが(俊範という恵心院流の碩学に学んだという説もある)、おそらくは多くの時を一心に法華経を吟じることに費やしたのではないか。そうだとすれば、釈尊の呼びかけに耳を澄まし、釈尊にみずから応えるべき日々を積んだのだったろう。そして、法華経こそが白法隠没する末法の世に蘇り、その意義を死身弘法するべきことを覚悟した。『開目抄』の文脈からはそういう姿が縷々読みとれる。

かくて建長5年(1252)、十数年ぶりに清澄山に戻ってきた日蓮は、旭ケ森の一角で「南無妙法蓮華経」の大音声を放ったのである。法華の行者、もしくは殉教の如来としての第一声だった。

続いて清澄寺の道善房の持仏堂で、最初の説法をした。僅かな聴衆であったろうが、その苛烈なメッセージに山内が驚き、その噂はたちまち周囲に伝播された。

法然(1239)の念仏主義を罵倒したのだ。これを聞いた念仏信者であった地頭の東条景信は大いに怒り、日蓮は寺からも地域からも追放された。清澄寺を離れ、小湊の両親に会いにいった。妙法受持を勧め、父に妙日、母に妙蓮の法号を授けると、初めて日蓮を名のった。

日蓮は自分への仕打ちについて省みる。法華経「勧持品」には、法華経を末法に弘める者は悪口詈言され、刀杖(とうじょう)の害を受け、擯出(ひんずい)される(=居所から追放される)と認められていた。日蓮は「擯出の行者」としてのスタートを切ったわけである。

日蓮が最初の弘法の地として選んだのは鎌倉だった。変事や地震や疫病に苛まれていた鎌倉だ。時の執権は北条時頼だったが、出家して退いたのちも得宗として実権を維持していた。

しばらく松葉谷の草庵で状況と事態のよってきたるところを観察したのち、日蓮はいよいよ日本の近未来に向けてのドラフト『守護国家論』を書くと、続いて本気のプロポーザルを時頼に奉進する。『立正安国論』である。

国土を襲う不穏と災害を法華経によって食い止め撃破すべきこと、誤った信仰による迷妄を払うこと、そうしなければ「自界叛逆」(国内の戦乱)と「他国侵逼」(外国の侵略)から免れられないだろうことを説いた。プロポーザルは時頼からも周辺からもまったく無視された。一方、日蓮の無援孤立を見てとった念仏者たちは、こういう危険な男は抹殺するべきだとして松葉谷を襲撃した。

なんとか難から脱し、下総の富木常念のもとに潜伏した。1年余りだ。何人かの弟子を入信させると、日蓮はふたたび鎌倉に向かい、さらに激しい諸宗折伏の法戦を連打した。浄土教の僧たちとのディベートもおこなった。力の差は歴然である。論戦も勢いも日蓮が圧倒した。

が、あまりに過激でもあった。幕府はこの攻撃的な言動を放置できず、ついに日蓮を伊豆伊東に配流する。監視には地頭の伊東八郎左衛門が当たった。念仏派だったが、日蓮の信念に絆(ほだ)された。日奥が駆けつけた。

伊豆流罪中、日蓮は『四恩抄』を書いて法難こそ自分が法華経の行者であることを証すものだとし、『教機時国抄』を著して、さきほどの(C)「五綱教判」をあきらかにした。

このあと日蓮は法難を受けては(小松原の法難、龍口の法難)、その苦境を乗り切っていくのだが、日蓮自身は法難のたびに蘇生しているような実感をもったようだ。

龍口(たつのくち)の法難については、「日蓮といゐし者は去年九月十二日子丑の時に頚はねられぬ」と『開目抄』に書いている。龍口の法難のとき従来の日蓮がおわり、新たな日蓮になったというのだ。

コンヴァージョンというべきか。そうだとしたら『開目抄』は日本の『パンセ』(762夜)にあたっていたと思いたい。

『開目抄』は「五重の相対」(内外相対・大小相対・権実相対・本迹相対・種脱相対)をのべて、教えを変更することの重要性、つまりはコンヴァージョン(回心・改心)を説いていたのである。

しかしさらに大きな法難がやってくる。佐渡流罪だ。このときは日蓮だけでなく、門下260余人に目が付けられた。日蓮研究史では、佐渡流罪以前を「佐前」、佐渡流罪中を「佐中」、佐渡以降の身延での日蓮を「佐後」という。佐中では『開目抄』や『観心本尊抄』が綴られた。門下のための曼陀羅本尊図顕も多く、のちに「佐渡百幅」として尊ばれている。

佐前・佐中・佐後をまたいで、あいかわらず幕府は揺れに揺れていた。皇帝フビライの外交干渉はしだいに強硬となり、これに日本が対処できないとみると、ついに元・モンゴル・高麗軍が日本に武装船団を送りこんできた。こんなことは日本史上では前代未聞のこと、わずかに寛仁3年(1019)に刀伊(女真の一部)の海賊が壱岐・対馬を襲ってきたくらいのもので、このたびは東アジア最大の巨大帝国が「戦争」を仕掛けてきたのである。日本はどうなるのか。日本国家の一部始終が見直されるべきだった。

日蓮はそれ見たことかとなどは思わなかった。むしろ戦況や戦闘を冷静に分析しようとしたり(一谷入道御書)、兵士たちの心情を配慮する一文を綴ったり、戦役の背景にひそむ意味を考察したりしている(撰時抄)。

『立正安国論』このかた、日蓮は辺土としての日本の将来を憂慮してきたほうだった。日本は法華仏国土になるべきだったが、とうていそうなりそうもない。あらためて仏法が乱れすぎていることに嘆然とした。『撰時抄』では、現在は釈尊の白法があまりに隠没しすぎたままになっているので、代わって南無妙法蓮華経の大白法がダイナミックに流布するしかあるまいと断じた。また念仏宗や真言宗を破折するだけでなく、ついに台密にも文句をつけた。あれほど慕っていたはずの円仁を、源信(1803夜)や安然とならべて指弾した。

慇懃無礼にも丁重に蒙古襲来を調伏してもらおうとしたのだが、日蓮は調伏ではなくて王法のための仏法の一部始終の入れ替えを迫ったのである。蒙古撃退の調伏は真言僧がおこなった。

身延山では7年を送っている。日蓮は弘安5年(1282)の61歳のとき、池上(のちの本門寺)で入滅するのだが、それまでの身延での日々はその半分がずっと体調おもわしくなかったようで、ひたすら門下の者や親しい者たちへの消息を綴り、報恩の思いを認(したた)めている。

これらは佐前・佐中・佐後を通じての“日蓮ブログ集”とでもいうべきものだが、身延時代のものにはしめやかな表現を感じる。さすがの日蓮も自身の往生の準備に入ったのかと思わせもするが、そうではない。半ばは八方に檄をとばしたのである。

いま、身延山には日蓮宗総本山久遠寺があり、山頂には日蓮が父母を忍んで建てたという奥之院思親閣がある。久遠寺は波木井実長(はぎい・さねなが)によって開基された。

周辺の鷹取山や七面山は日蓮宗徒の修行の場になっている。七面山には昔から久遠寺の裏鬼門を護る七面天女(七面大明神)が祀られてきたという伝承があり、日蓮宗もこれを法華経「提婆達多品」に出てくる龍女に比定したりして、のちに七面大明神画像を飾るようにもなった

実は日蓮宗には意外なイコノグラフィがさまざまに参集してきた。大曼陀羅本尊や七面大明神画像もそうだが、ほかにも伝教大師(最澄)や慈覚大師(円仁)譲りの法華守護神に日蓮の「神天上」思想が結びついたとおぼしい「法華三十番神像」があるし、日蓮が守護神と崇めた妙見菩薩・鬼子母神・十羅刹女を独特のイコンに仕立てた「北斗妙見菩薩像」や「鬼形鬼子母神像」もある。

これらは、そもそも法華思想が説かれた霊山会(りょうざんえ)において、十方三世の諸仏・菩薩・諸天が法華行者を守護する誓いをたてたという初源の物語にもとづいている。日蓮の数々の法難を守ったのも、これら十方三世のイコンたちだった。それゆえ多くの異風異体が参集しているのだが、その様相は王仏冥合というより、むしろ「異神冥合」という趣きがある。

行ってみればわかるけれど、身延は近くを富士川が流れて、どこもかしこもたいへん美しい。ぼくは3度訪れた。学生時代、南無の会の主宰による岩間日勇法主の講演会のとき、そしてわが未詳倶楽部の面々たちとの半日だ。そのときもそれぞれ感じたが、身延で日蓮を思うとか日蓮を偲ぶというのは、実はなかなか難しい。静かすぎるのだ。苛烈な日蓮の生涯が如実ではないように思われてしまうのだ。

そんな身延山中のことを思い浮かべながら、少々ながら、火中の栗を拾うようなつもりで今夜の千夜千冊を締めくくりたい。

日蓮には忖度がなかった。容赦もしなかった。有名な「念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊」の四箇格言にあからさまなように、既存4宗のありかたを激越に否定しただけでなく、時の権力にも妥協しなかったし、論争者の誤謬を許容しなかった。

端的に言って、法華ファンダメンタリズムなのである。法華経原理主義なのである。しかも諌暁(かんぎょう)を辞さない。諌暁は「諌(いさ)め諭(さと)す」ことで、もともとは法華経の中の釈尊の真意への信奉を導くことであるけれど、日蓮が生涯3度にわたって諌暁に徹したため、あえて諌暁運動というふうに呼ばれ、日蓮宗の活動の大きな特色になってきた。

しかし諌暁には苦難が伴う。受難がふりかかる。リスクがある。まさしく2度の流罪と4度の法難が襲ってきた。日蓮だけがそうなったのではない。弟子たちにも襲ってきた。けれども弟子たちは師にまして過激で、信仰戦線の手を緩めなかった。日蓮以降の傑僧たちのプロフィールを、少し追っておく。

将軍足利義教を相手に国家諌暁を厭わなかったのは、まずは日親である。火責め・水責め・大鍋責めを受け、世に「鍋かむり日親」と呼ばれた。

律宗の多い種子島出身の日典は都に遊学中に法華教学の日隆に折伏され、故郷に戻ると律宗批判をしまくった。石子詰めにあって絶命してしまうのだが、弟子の日良が遺志を継ぎ、さらに日増が口永良部島や屋久島の島民を法華に染めた。

家康は法華門徒を警戒していた。信長時代に延暦寺が法華門徒を攻め立て攻略した「天文法華の乱」(天文法乱)で二十一ケ寺の法華寺院は制圧されたものの、そのとき示した抵抗を知っていた。また、信長が「安土の宗論」でディベートが得意な日蓮宗の主張を破る方途を見いだしていたことも知っていた。

妙満寺貫首の日経(にっきょう)が破竹の勢いで折伏弘法を見せて、尾張の浄土宗寺院に詰問状を叩きつけたとき、江戸増上寺の源誉が家康に処置を頼んできた。宗論対決の場を装って痛めつけることにした。当日の朝に暴行を加え、半死半生となった日経は宗論では一言も発することができず、首尾よく浄土宗が勝利した。日経と弟子たちは六条河原に晒された。「慶長の法難」である。

しかし日経は流浪しながらも富山に正顕寺を創建し、不撓不屈の精神を貫いた。千葉の上総地方には「七里法華」とよばれる顕本法華宗の教勢がさかんなのだが、これは日経の法難が起源になっているという。

日蓮にはいつしか「不受不施」という心身の五体から発したようなアティテュードがあった。他宗の者から供養布施を受けない(不受)、日蓮宗信徒が異宗派の僧に施しをしない(不施)、このことに徹したのだ。

日蓮以降も不受不施は守られていったのだが、やがて為政者の意向がこれをゆさぶった。懐柔もあり、除外もあった。秀吉が催した方広寺大仏殿の千僧供養会には日蓮宗も招かれていた。そこには受派がまじっていた。不受派の日奥はこれを批判したが、家康が日奥を召喚して、受派と不受派を対決させて敗北させ、対馬に流した。13年ののち赦免された日奥は、身延山の受派を論難した。仲介を頼まれた幕府は日奥を流罪と決めたのだが、そのときすでに日奥は亡くなっていた。幕府はなんと遺骸を掘りおこし、対馬に流した。

こんな仕打ちがありながら、またここでは説明を省くけれど、谷田部六人衆や福田五人衆などの悲話もありながら、日奥の不受不施派の活動はその後も衰えなかった。

あらためてふりかえると、日蓮没後の日蓮宗は驚くほど多様な法脈に分派した。

日蓮は示寂する前に六老僧(日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持)の集団指導体制を示すのだが、しばらくすると、日興が久遠寺の波木井実長の神祇信仰を非難して、日興が富士山麓に大石寺(現在の日蓮正宗総本山)と本門寺を創設した、ここから日蓮宗はさまざまな流派が分立していく。

いま京都には多くの法華寺院がある。ぼくも「アート・ジャパネスク」の編集制作のため、また裏千家の伊達政和君の案内にも誘われて、何ヶ寺も訪れた。けれども京都がそうなったのは、日像が延暦寺からの迫害を受けつつも、3度にわたる追放の苦難の末に京都開教をめざして妙顕寺を開いたときからのことだったのである。

近代日蓮主義運動の時期にも、さまざまな分派独立や日蓮系の新仏教宗団が生まれていった。

長松日扇の本門仏立宗、藤井日達が満州・インドに創建した日本山妙法寺、久保覚太郎・小谷喜美が創設した霊友会、そこから分派した佛所護念教団、庭野日敬がおこして世界宗教者平和会議(WCRP)や国際自由宗教連盟の設立を率先した立正佼成会、牧口常三郎・戸田城聖の創価学会などである。

分立分派は日本仏教史ではめずらしくないが、最後に特筆しておきたいのは「法華文化」の担い手がいずれも特異な才能を示したことだ。

狩野正信に始まる狩野派絵師の面々、茶屋四郎次郎や角倉了以・素庵と名ディレクターだった本阿弥光悦の仲間たち、大岡越前守・長谷川平蔵・遠山金四郎らの司法者、楽焼の長次郎や尾形乾山らの陶芸者、囲碁将棋をおこした本因坊算砂や大橋宗桂、近松門左衛門(974夜)や井原西鶴(618夜)、葛飾北斎や十返舎一九などだ。北斎にあっては『日蓮一代記』をものしている。法華宗は町衆の中に法華衆をつくったのである。

いずれもアーティストやディレクター、ないしは工匠たちだ。これらを法華アートの脈絡として研究議論する研究はないのだが、そろそろこのへんにも取り組んだほうがいい。ぼくは『山水思想』(ちくま学芸文庫)のなかで、同じ法華宗徒である狩野永徳と長谷川等伯の鍔迫りあいについて書いたことがあるけれど、もっと深部に入って調べてみたいと思ったものだ。

このように見てくると、日蓮の一徹はかえってのちの「多彩の開花」のための「結実の意志」だったのかと感じられてくる。法華衆たちが日本の芸術芸能の精華に打ち込んでいったこと、21世紀にこそもっともっと話題にされるべきである。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由・米川青馬・上杉公志

⊕『立正安国論 開目抄』⊕

∈ 著者:日蓮

∈ 編訳:小松邦彰

∈ 出版社:角川ソフィア文庫

∈ 発行者:山下直久

∈ 発行所:株式会社角川学芸出版

∈ 印刷所:旭印刷

∈ カバー:谷口広樹

∈ 発行:2010年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈『立正安国論』

∈ 1.災難の由来について

∈ 2.災難が信仰の誤りによるという経文の証拠

∈ 3.謗法の事実について

∈ 4.謗法の人と法について

∈ 5.法然の謗法と災難の原因について

∈ 6.上奏の当否について

∈ 7.災難への対策について

∈ 8.謗法の禁断について

∈ 9.謗法の対治と立正安国について

∈ 10.謗法の対治を領解する

∈∈『開目抄』

∈ 序 敬うべき師と学ぶべき教え

∈ 1.仏教と中国・インドの宗教思想の比較

∈ 2.法華経の二大真理

∈ 3.法華経の行者と受難

∈ 4.法華経の行者守護の必然

∈ 5.久遠実成の本仏釈尊

∈ 6.法華経の行者日蓮の確認

∈ 7.滅罪と解脱

∈ 8.弘経の方軌

∈ 結.受難と法悦

⊕ 著者略歴 ⊕

日蓮(にちれん)

鎌倉時代の僧であり、日蓮宗の開祖。貞応元年(1222)生まれ。12歳で清澄寺で天台宗などを学び、出家し蓮長と称す。建長5年(1253)「南無妙法蓮華経」の題目を唱え、法華経の信仰を説く。「立正安国論」の筆禍で伊豆の伊東に配流される。主な著作に「開目鈔」「観心本尊鈔」など。弘安5年(1282)10月13日死去。

小松邦彰(コマツクニアキ)

1938年静岡県に生れる。立正大学大学院博士課程単位取得。立正大学仏教学部教授、立正大学名誉教授。静岡讃徳寺を経て池上法養寺住職。 編著に『日蓮聖人全集』(第一巻)『観心本尊抄訳注』ほか。