父の先見

隆文館 1982

編集:京戸慈光 訳注協力:佐伯真光・広池利三郎・伊藤成彦

協力:多田厚隆・関口真大・長沢実導・壬生台舜・塩入良道・石上善応

【知と編集】 大雑把にふりかえって申し上げると、ぼくは空海(750夜)の『三教指帰』(さんごうしいき)と富永仲基(とみなが・なかもと)の『出定後語』(しゅつじょうこうご)によって、「日本人の知」というものがどのように醸成されるべきか、錬磨されるべきか、編集されるべきかということをあらかた掴んだと思っています。この2冊をあまり時をあけずに読んだことで、何かがピンときた。

2冊ともに若い空海と仲基が一気呵成に書いたもので、日本人が海外思想を受けるときに使うべき「思考の型」はどんなものがいいのか、どんな「知の苗代」を用意していけばいいのか、二人はそこを追った。ここで言う海外思想とは、儒教・仏教・道教というインド・中国・朝鮮半島・アジアからやってきたものをさしています。

二人は共通の前提として、知や思想というものは時代の遷移とともに著述されてきた産物の「捩れた連鎖」だという見通しを提示しました。今日の知識情報社会では、そんなことは当然のことだと思われるでしょうが、そんなかんたんではありません。東洋の多神多仏的な知の潮流を前にしてこういう見通しを明確にもつのは、かなり大変なことだったと思います。

たとえば本居宣長(992夜)は、古事記などがまとめた「日本の知」の始原と本来をじかに訊ねるには、あえて「漢意」(からごころ)を排して臨むしかないという決断をしたわけですが、空海と仲基はそうではなくて、漢意をふくむ「儒意」も「仏意」も「道意」もすべて自身に通過させながら思考するという方法を採った。のみならず、これらを受容する過程でおのずから動くであろう日本側のフィルターである「神意」も入れこんで検討した。こういうことは、めったにできることではありません。

これはぼくの言い方で言いなおせば、世の中の大半の思想は編集的産物なんだから、その産物群に対してどんな編集力が試されるのかということになります。そうではあるんですが、ただ、そう見ただけでは足りない。その編集力に「日本語の知」や「民族の思い」や「土地の伝承」などがはたらいていくとき(しばしばそうなっていくのですが)、そこをどうするかという問題も解読しなければならないからです。これは面倒です。でも空海と仲基はその問題、今日なら文化人類学的な問題ということになるような、そういう問題にも向かったのです。

【日本の知というもの】 ぼくは多くの書物から影響を受けてきました。なかで「思考の型」や「思想の見方」についての影響がとても重要なのですが、それだけならライプニッツ(994夜)、ヴィーコ(874夜)、ヴァレリー(12夜)、シュレディンガー(1043夜)、サルトル(860夜)、カイヨワ(899夜)などからの影響はたいそう甚大でした。けれども、今夜話しておきたいのはそちらの話ではなくて、日本人が海外からやってきた外来思想をどう編集したのか、そのときの日本人の「思想の見方」こそが大事なのではないかということなのです。

このとき仏教が大きな思想潮流として浮上してきます。もちろん儒教も道教も老荘思想も海外から届いてきたものですが、儒教儒学を日本人が編集できるようになったのは藤樹、蕃山、仁斎(1008夜)、徂徠(1706夜)あたりからで、老荘思想となると禅林五山の受容プロセスとともに咀嚼されてきたものなので、容易には形成の手順がつかめない。

それにくらべると仏教ははっきりしています。インドに発して、敦煌などをへて北魏・漢・隋唐で漢訳されたものが日本に入ってきたのですから、これを漢音・呉音まじりで読解しながら、馬子や聖徳太子や道昭がその発想や意図がどういうものなのかを理解したわけなので、そこには「文字づかい」「言葉づかい」とともに仏教についての「思想の見方」ができあがってきたとみなせるのです。こういう思想潮流は日本の歴史の中では仏教だけではないか、それも延々と時間と流派と信仰をつないで理解しようとしてきたのは仏教だけではないかと思います。

つまり日本人にとっての仏教は、パウロの編集によって確立したキリスト教をドイツ人がどう見たのか、スラブ人がどうしたくなったのか、イングランドはどうしたのかということに匹敵するものだったのではないかと思われるのです。ドイツ人はプロテスタントを編集し、イギリスは国教会に組み替え、スラブ人はロシア正教をつくったわけでしょう。

このように眺めてみたとき、古代の空海と近世の仲基の二人が、仏教をどのように見たのかが大きなヒントになるのです。空海からは律令や南都六宗こそ始動していましたが、いまだ格式(きゃくしき)や仮名のない時代の見方がつかめます。仲基からは、空海の時代の日本仏教観が1000年を閲したのちに何を受け止めたのかが見えてくるのです。ちなみにこの二人にいちはやく目を付けたのは内藤湖南(1245夜)でした。明治期、空海にも仲基にも注目できたのは湖南だけでした。

【上方の異端力】 帝塚山学院大学の人間文化学部で教えていたころ、大阪の某所で「関西の知」をあれこれ話してみたことがありました。「上方伝法塾」として、毎月1回4時間ほどずつ話題を替えて1年ほど続けたもので、武内宿彌と崇神天皇と葛城襲津彦、言霊と一言主神と人麻呂、天台と山王日枝と隠棲思想、京都五山と近江永源寺の寂室元光、紹鴎の様式と蓮如の言動、近松の浄瑠璃と蕪村の俳句、清沢満之の改革とプラトン社の出版方針などにまつわる話を順にしたのですが、なかで懐徳堂と適塾、ならびに富永仲基と山片蟠桃(やまがたばんとう)のことを「あれは江戸や京都では生まれません」と強調しておいたものです。

知の編集にはその土地や風土のトポスと、言葉づかいのクセとが深く関係しています。これを無視しては知や思想の特色はつかめません。「関西の知」にもそこが微妙に投影していて、そこを読みちがえると当たり前の学術観しか手にのこらない、なかでも奈良・近江・京都・摂津(大阪)・播磨(兵庫)・伊勢などの違いはとてもたいせつなもので、たとえば近松(974夜)や西鶴(648夜)や木村蒹葭堂(1129夜)のセンスは大坂でしか生まれない。かれらは大坂の知を活した逸材なのですね。学び方そのものではなく、学びの博め方がちがっているんです。

五同志の町人たちが基金を出しあった懐徳堂もそのひとつで、とうていほかの地域では誕生しなかった学校です。4代学主の中井竹山、5代の中井履軒のころが絶頂期で、江戸の昌平坂学問所とはまったく異なる人材を輩出しています。『夢の代』を著して格物致知を踏査した山片蟠桃、『三貨図彙』で日本貨幣史にとりくんだ草間直方など、とびきりです。そういう渦中に仲基が登場します。

【痛快・懐徳堂!】 15歳のころまでの仲基は懐徳堂で意気は軒高、闘志は溌剌と学んでいた青年でした。ところが破門されてしまった。いまは遺失したままの『説蔽』(せつへい)を綴って「儒」を批判したからでした。まさに空海が『三教指帰』でやってのけたことと同じです、三宅石庵に儒を学びながら、その当の石庵によって破門されたんですね。きっと早熟で生意気で、クリティカルな才気の持ち主だったのだろうと思います。

懐徳堂で学んだのは、大坂北浜で醤油や漬物を営んでいた父親の富永芳春こと道明寺屋吉左衛門が、実は懐徳堂のそもそもの設立に与かった五同志の一人だったからです。仲基はそのお父さんの縁あって、弟の定堅とともに通っていたのです。石庵は初代の学主でした。

もう少し正確にいうと、石庵は浅見絢斎(けんさい)門下の陽明学者で、江戸や京都で塾を開いたものの成功せず、大坂に移っていくつか拠点を変更するうちに、仲基の父の道明寺屋の隠宅を借りるようになった。だから息子たちがそこに出入りするのはいわば家族パスポート付きのようなものだったわけです。ただ、それに増長して勝手なことを言いはじめたのでしょう。それで生意気を綴って、顔を洗いなおしてこいと言われたのでしょう。

まあこのへんのことは『説蔽』が失われているので、どこが生意気なのかなんとも言えないのですが、江戸の儒学は、林羅山から仁斎・徂徠・蕃山あたりのメインストリームの流れだけ見てもかなりの違いがあるのだから、15歳とはいえ才気溢るる仲基が「儒の限界」に気づいて文句を付けたとしても、おかしくはありません。

【一切経と東洋文化】 破門ののち、仲基は今度は池田の田中桐江(とうこう)の門に入ります。桐江は柳沢吉保(よしやす)に仕えた儒者で、徂徠などとも通じあったりしていたのですが、裂帛な気性のせいか、吉保の奸臣に刃傷(にんじょう)をはたらいて奥州に引かざるをえなくなったあと、しばらくして大坂の池田で呉江社を開きました。池田は昭和文化でいえばタカラヅカが生まれた場所ですね。

仲基はそういう桐江を尋ねて詩文の技を修め、何をどう書けば自分の直観や思想が表現できるのか、そのスキルを獲得していった。このあたり青年空海が最初に詩文漢文の技を磨いていたことと似ています。

しかしそのうち、もっと仏教の原典に当たりたいと感じるようになった。そこで宇治の黄檗山萬福寺で一切経の校合に従事する。これでたちまち仏典に夢中になって読みまくったようなんです。読みまくって読みまくって、しかしなんともいえない疑問をもったんですね。

儒教も儒教だが、仏教も仏教だ。これが「誠の道」を求める探求の歴史だったのか。きっとどこかに問題がありそうだ。こう感じた仲基は元文3年、まだ24歳ではあったけれど、さる翁があるとき自分に語った繰り言を紹介するという仕立てにして、『翁の文』を綴ります。儒教・仏教・神道についての不満の一端をぶちまけたのです。空海の三教比較の手法に似ていますが、空海が仏教に軍配を上げたのに対して、仲基は仏教にも文句をつけた。

ただし、この文句は理論的というものにはなっていません。日本の仏教はインドの真似をしているが、そんなことはやめなさいと言うばかりなんです。

たとえば、インドでは片肌を脱いで合掌するけれど、そんなことを踏襲して何になるんだ、国柄のちがいや時代のちがいを弁(わきま)えなさいと、そればかり言うんですね。仏教はインド的すぎるし、儒教は中国的すぎる。それは日本の道ではない。神道は日本の道だけれど、時代が変わってきたのだからそこを弁えたほうがいい、そう批判するのです。「仏は天竺の道、儒は漢(から)の道、国ことなれば、日本の道にあらず。神は日本の道なれども、時異なれば、今の世の道にあらず」と書いています。

仲基は日本が選択すべき道を示したいのです。ただ『翁の文』にその気概は大いに満ちているのですが、せっかく一切経に目を通したわりに仏教の思想性にふれていないのが、不満です。もっとも、釈尊は「インドの真似をしなさい」とは言ってはいないと指摘しているあたりが、たいへんおもしろい。かつてスーザン・ソンタグがぼくに向かって「日本の仏教はインドや中国にこだわっちゃダメよ。ソフィスティケーションで行きなさい」と言ったことが思い合わされるところです。

ちなみに『翁の文』は岩波の「日本古典文学大系」97『近世思想家文集』、中公の「日本の名著」18に入っています。

【出定後語を書く】 というわけで、『翁の文』はドラフトのレベルだったようです。仲基は7年後の31歳のとき『出定後語』を書いて、いよいよ持論を綴り、日本仏教の今後の編集可能性ともいうべきを示します。ちなみに原文はすべて漢文。

タイトルの『出定後語』の出定とは「禅定から出る」(悟りから出る)という意味で、したがって出定後語は「釈尊が禅定によって悟りを開いた後に語ったもの」といった意味になります。これはよほどの自負がないと言えない。仲基は自分のことを“出定如来”などと嘯いていたところもあって、そうとう自信に満ちていたようです。

鼻持ちならないといえば、たしかにそういうところはあるけれど、そう言いたくなる理由はわかる。仲基が「真理を発見したい」とか「発見した」ということには関心がないんです。それよりも真理を発見したという思想、それは世の中にいくつも並立したり、競いあってきたものでもあるのだけれど、そういう発見の言説を検討して新たな編集的未来を示したいのだと、そういうふうに思っているのですね。どんな編集的可能性を示したのかは、このあと説明します。

ところで、あらかじめ言っておきますが、仲基は『出定後語』を書いた翌年、病没してしまいます。32歳で夭折したのです。年来の病弱のせいだとも、3歳の娘を亡くして沈んでいたせいだとも、いくばくかの死因が議論されていますが、よくわかりません。ともかく『出定後語』が遺作になってしまった。もう少し長生きしていれば、きっとさらに瞠目すべき著作が綴られただろうと予想できますが、まあ、それは言いっこなしでしょう。

今夜の『出定後語』のテキストは漢文・訳文ともに隆文館版にもとづきました。ほかに「日本思想体系」43(岩波書店)、「日本の名著」18(中央口論社)があります。ただし中公版の加藤周一による解説はつまらないものです。

【加上の理論】 仲基が一切経を流し読んで見抜いたこと、それは仏教が「加上」でできあがってきたということです。加上というのは、言説による思想は先行する言説を媒介にして、そこに新たな思想や主張を加えて進んでいくということを言うのですが、仲基は仏教がまさにこの加上によって構成されてきたというふうに喝破したのです。

歴史のなかで言説が変化してくるのは当たり前のことです。ギリシア哲学史や啓蒙思想史の教科書を見れば、さまざまな言説や主張がしだいにヴァージョンや分派を生み、そこに新説や異論が加わって変更がおこり、それがまたいくつか組み合わさって発展していったことは、すぐわかります。

しかし、これは内容重視、もしくは理屈(論理)重視の見方で、時代や思想者が一定の世界観のしくみに達した単位(ユニット)を観察しているものではありません。何であれ歴史的な言説はそういうふうに上書きされ、組み合わさっていったと言っているにすぎない。

では、神話や伝説はどうか。最初の発端はわからず、各地でさまざまなエピソードや物語ができて、その物語に君臨する主人公やイコンがいろいろ登場すると、断片が寄り集まり、その主人公やイコンの性格に各地での変更が加わり、そのぶん物語が積極的な変更をされたり、強い因果応報が明示されてくるというふうになる。ギリシア神話やニーベルンゲン伝説、かぐや姫や桃太郎の話は、おそらくそういうふうにできてきたはずです。

このことはたんなる系譜の発展ではありません。レヴィ=ストロース(317夜)はそこには「ブリコラージュ」がはたらいていると見ました。ブリコラージュは「修繕する」という意味ですが、修繕は何かもともとの靴とか屋根とかのモデルがあって、なにかの綻びのたびに修繕するというふうになります。それと同様に、神話や伝説はたんに上書きされていったのではなく、そのつど主人公や脇役や部品を変えて、しかもそのたびに世界観のユニットの様子が変わって、組み立てられていったと見たのですね。

現代中国で北京大学哲学科を出て歴史研究に入った顧頡剛(こけつごう)も似たようなことを言っています。中国神話は周の時代、春秋時代、戦国時代、秦の時代にそのたびに古い皇帝の者が加わって形成されていったと見たのです。

仲基の言う「加上」もこちらに近い。仏教はたんに上書きされていったのではなく、ノンリニアな編集を加えながら補填・変更・組み直し・跳びうつりを重ねていったというのですね。ぼくは編集工学ではこれを「乗り換え、着替え、持ち変え」がおこっていくというふうに見ています。またそこには必ずや「アナロジー、アブダクション、アフォーダンス」という3つのAに代表される変容がおこっていると見ています。

では、なぜ仏教が神話や伝説のように加上されていったのか。問題は、ここです。仲基はそうとうに詳しくインド仏教と中国仏教の変遷を調べ、その変化をつぶさに見抜き、仏教にはいつしかブッダの言説が当初のものとはちがって、のちのち加上されたものに再設定されてしまったと指摘したのです。

【三物五類という見方】 仲基は、加上という現象が「三物五類」によっておこると見ました。三物というのは「言に人あり」「言に世あり」「言に類あり」のこと、言葉をつかっている以上、必ず人や時代やスクールによって説明が変わってくるということですが、これは言うまでもないことでしょう。

なかで「言に類あり」は用法による加上の重視です。用法には注目点が五つあると見ました。それが五類で、「張・泛(はん)・磯(き)・反・転」があるとした。概念の設定のぐあいや言葉づかいによって、言説思想には強調、誇張、毀誉、褒貶、比較不能、未熟、意味とりちがい、展開ちがい、反転現象がおこると見たのです。

また、異なる言説は和解しがたくなるので、ここをむりに突破しようとすると加上が歪んでいくとも指摘しました。「異部の名字は必ずしも和会しがたし」と書いている。もうひとつ重視したのは「国に俗あり」ということで、思想や信仰には「国ぶり」がある、それを捨象して議論を進めるのも加上を歪ませると見たのですね。日本ではもともと「風俗」と綴ってこれを「くにぶり」と読んできましたが、仲基は仏教史にも民族学的あるいは民俗学的な「くにぶり」の視点を導入するべきだと促したのです。

このあたり、内藤湖南を筆頭にして、村上専修、中村元(1021夜)、三枝博音(1211夜)、山本七平(796夜)らが腰を抜かして驚いた仲基の卓見です。

【大乗非仏論の仮説】 さて、仲基の加上理論で仏教の流れを見ていくと、大きな疑問が立ちはだかりました。それは「大乗非仏」という問題です。

これは大乗仏教はブッダが説いたものではないというもので、それを「大乗非仏説」と呼んでいます。インドにおいてもすでに何度か議論されていたもので、アサンガ(無着)とヴァスバンドゥ(世親)の兄弟の『大乗荘厳経論』でも採り上げられています。大乗仏教というのは菩薩道を重んじ、縁起や他力を重視する教えですが、そんなことはブッダは言ってなかったじゃないかという議論です。

実際はどうなのか。紀元前6世紀ころのブッダの言説から数百年たって、まずは小乗仏教が、ついでアショーカ王のころに大乗仏教が組み立てられたのですから、当然のことながらブッダは大乗仏教を説いていないのです。ブッダがじかに言明してることを仏教史では「金口直説」と言って、ビールの“金麦”のように"金口"というふうに扱うのですが、大乗仏教は“金麦”ではないんですね。これは言い逃れようがない。

けれども仏教徒、とくに大乗仏教徒はブッダの発想や構想には大乗のルーツがあるはずで、そこに大乗の華、菩薩道の華が咲いていた、少くとも「つぼみ」はあったはずだと考えたいわけです。大乗仏教の経典、法華経や華厳経はそういう「蓮」「華」をちゃんと説いている。そう確信したくなるのは人情です。けれども、実際にはブッダはそんな言説を放ったわけではなかった。

しかし、ここからが大事なところですが、仲基は時代がずれているから「大乗非仏」だと見たのではないんですね。むしろ仏教の思想史はそこをうまく加上していない、しっかりした編集ができなかったのではないかと見たのです。

たとえば華厳経はヴァイローチャナ(ビルシャナ仏)というスーパーイコンを想定して、そこに法界を説明しようとしたのだから、その華厳法界がブッダの認識や発想にあったなどと言わなくてもよかったのではないか。また密教はその華厳の法界に大日如来(マハーヴァイローチャナ)を想定して、独自の秘密曼陀羅荘厳心を説いたのだから、それでいいのではないか。それらは加上がうまくいったのだから、それをむりやりブッダに帰属させようとすると、三物五類が暴れだすのではないか、実際にもそうなってしまったじゃないかと、そのへんを指摘したのですね。

大乗非仏説は仏教に難癖をつけたい思想潮流には格好の武器になるため、さまざまな場面で持ち出されてきました。日本では明治以降に姉崎正治や村上専精や前田慧雲が大乗仏教の前提を検証し、増谷文雄や中村元や三枝充悳によってブッダの金口直説になりうるのは阿含経典であろうという中間結論を出しました。中村・三枝の『バウッダ』(小学館→講談社学術文庫)にはそのことが書いてあります。

しかし、まだまだ定説は出ていない。現代の仏教論や仏教史論においてはいまなお議論が続いているのです。ぼくはいったん仲基の裁断に戻ったほうがいいと思っています。世界観の部品構成のブリコラージュ的編集力によって仏教史を組み立てなおすという方法です。

【仏教史を解く】 『出定後語』は読めば読むほど示唆されます。科学や哲学のような真理に出会うための示唆ではなく、歴史や思想や文化や言語の変遷の見方についての示唆です。いくつかの例を出します。

仏教の流れを追う『出定後語』を書くに当たって、おそらく仲基はブッダ以前、ブッダ、ブッダ以降という最初期の3段階をどういうふうに加上理論でスタートを切るかということを考えたのだろうと思います。そこでまずバラモン教(ヒンドゥイズム)が生天(しょうてん)思想を加上したとみなします。インド社会は輪廻に悩んでいたので、なんとか天で生まれ変わりたい。そのためバラモン教はその天界に変化をつけるために加上していった。これが生天思想です、

これに対してブッダは「出家」という新たな立場あるいは界域を設けて、輪廻から天へ生まれ変わるのではなく、自分が解脱していくという方法を選んだ。天を加上するのではなく、意識(心)を加上していったのだろうと見ます。

続いてブッダ入滅後は、出家集団が残って三蔵(経・律・論)を分けながら前進していこうとしたのですが、そこで上座部と大衆部に根本分裂した。対立もした。そこで新たな加上をおこしたのが「般若経」を編集したグループだろう、そこに「空」という加上がおこったのだろうと解いてみたのです。

こういうふうに仲基は考えていって、以下、実に多くの示唆をもたらしていった。かなり斬新です。

経典の特徴や宗派の特徴についても仲基は独特の見方を示唆します。ぼくの見るところ、辻褄を合わせようとする経典や宗派には辛口で、矛盾を指摘するのを恐れず、「ちぐ」と「はぐ」をへいちゃらで議論するのを好んだ気がします。釈尊が三乗を説いたなどという説明は嫌いなんですね。どちらかというと、華厳や密教や禅に甘いようにも見えます。

仏教史を解くにあたって、「くにぶり」を見極めているところも仲基ならではのところです。ぼくはいろいろなところでこのことを紹介してきたのですが、インドは「幻」、中国は「文」、日本は「絞」と言い切っているところがたまりません。この「幻」「文」「絞」は実にうまい指摘です。インド的な神秘主義や幻想主義、中国的な文治主義や文例主義、日本的な縮み思考や細部重視感覚を強調したんですね。日本には「秘」も当てているのですが、これは日本人が「隠るること」に方法の醍醐味を感じる傾向があることを指摘しているのだと思います。

【仲基は天才か】 仲基は思想史だけにこだわっているわけでもありません。表象(リプリゼンテーション)についてのセンスもあったんだと思います。上巻第5章に、仏典にはたいてい「頌」が出てくるが、これは大事だ、韻を踏んで聖典を読誦するのはインドでも中国でも日本でも同じこと、教えというものはすばらしい歌唱に託されて学べるのだから、こういうものを軽視してはいけないと言うくだりがあって、ぼくはバンザイを叫びました。

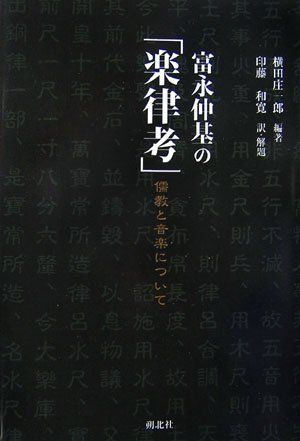

実は仲基には『楽律考』という著作もあって、礼楽、雅楽、音律についてけっこう詳しいことを書いているんです。冒頭「およそ人は声なきに能はず。既に声あれば、律なきに能はず」と記して、ボーカリゼーションの大事さを強調していた。自分は音楽家だと思っていたふしもあって、弟と管弦を奏したこともあるらしく、横田庄一郎が『富永仲基の「楽律考」』(朔北社)という本で、その音楽性を論じています。横田さんは『「草枕」変奏曲―夏目漱石とグールド』(朔北社)を書いて、グールドが『草枕』に溺れていった理由を紐解いたノンフィクション作家です。

ぼくはこのへんこそに仲基の真骨頂があったんだったろうと見ています。仏教というもの、文字をどう声にするかということがやっぱり肝心要なんです。これは空海にも共通するところです。

こうして仲基はしばしば「夭折の天才」と呼ばれてきました。そうかもしれません。でも、どんなところが天才的なのか、そこを受け取っておくべきでしょう。そうでなければ、日本仏教はもたもたしっぱなしで、次世代に仏教の愉快を伝えられなくなってしまいます。

もちろん、仲基をなんとか伝えようとしている著作はいくつかあります。石浜純太郎『富永仲基』(創元社)、梅谷文夫・水田紀久『富永仲基研究』(和泉書院)、宮川康子『富永仲基と懐徳堂』(ぺりかん社)などなど。ごく最近、釈徹宗の『天才 富永仲基本』(新潮新書)という本も刊行されました。たいそうていねいに『出定後語学』をテキスト・リーディングしているもので、入門書としては最適です。ぼくがかつて『遊学』(中公文庫)に書いた富永仲基についてのエッセイをたびたび引用してくれていました。

たしかに仲基の著作や考え方には天才の片鱗がいろんなところに出ていると思います。それは知識の披露にあるのではなく、方法の開示に、とくに「日本語による仏教感覚」を開示したいという方法的冒険についての熱情が漲っていたことにあるのだと思います。ぼくは仏教思想をおもしろく語るには、むしろ思想の解読力よりも仏教感覚をもっと磨いたほうが高速になれるんじゃないかと思っているのです。

富永仲基、実際にはとても静かで、少し短気だったらしいのですが、それも天才の気質の領分だったでしょう。やはりもう少し長生きさせてみたかったと思います。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由・米川青馬・上杉公志

⊕『出定後語』⊕

∈ 著者:富永仲基

∈ 編集:京戸慈光

∈ 訳注協力:佐伯真光・広池利三郎・伊藤成彦

∈ 協力:多田厚隆・関口真大・長沢実導・壬生台舜・塩入良道・石上善応

∈ 出版社:隆文館

∈ 発行者:丸山武雄

∈ 発行所:株式会社隆文館

∈ 製本所:風林社製本所

∈ 印刷所:名邦印刷所

∈ カバー:谷口広樹

∈ 発行:1982年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈凡例

∈∈巻之上

∈ 序

∈ 教起ノ前後第一

∈ 経説ノ異同第二

∈ 如是我聞第三

∈ 須弥諸天世界第四

∈ 三蔵阿毘曇修多羅伽陀第五

∈ 九部十二部方等乗第六

∈ 涅槃華厳ノ二喩第七

∈ 神通第八

∈ 地位第九

∈ 七仏三祇第十

∈ 言三物有リ第十一

∈ 八識第十二

∈ 四諦十二因縁六度第十三

∈∈巻之下

∈ 戒第十四

∈ 室娶第十五

∈ 肉食第十六

∈ 有宗第十七

∈ 空有第十八

∈ 南三北七第十九

∈ 禅家祖承第二十

∈ 曼陀羅氏第二十一

∈ 外道第二十二

∈ 仏出朝代第二十三

∈ 三教第二十四

∈ 雑第二十五

∈∈ 参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

富永仲基(とみなが・なかもと)

1715(正徳5年)-1746(延享3年)。幼名幾三郎、号は謙斎。父芳春は大阪で醤油醸造業(道明寺屋)を営みながら学問を好み、懐徳堂を創設し、その感化によって仲基は年少から学問に精励し、16歳ごろに「説蔽」を著し、儒学を批評した。24歳頃までに「出定後語」を述作し、延享2年にそれを出版、翌3年には「翁の文」を出版し、同年8月28日、32歳をもって逝去した。

京戸慈光(きょうど・じこう)

1942-2018。東京・浅草生まれ。大正大学大学院博士課程(仏教学科天台学専攻)修了。89年、浅草寺山内日音院住職(第23代)。90年、浅草寺勧学所長。著書に『出定後語』(現代仏教名著全集10)、『観音経物語』、編著書に『法華三大部難字記』など。