父の先見

法蔵館(龍谷大学アジア仏教文化研究叢書十二) 2020

編集:丸山貴久 管轄:楠淳證 執筆:菊川一道、内手弘太、嵩満也、碧海寿広、川元恵史、ハンス・マーティン・クレーマ、ステファン・リシャ、亀山光明、吉永進一、ミシェル・モール、星野靖二、大澤絢子

装幀:野田和浩

江戸末期から明治初期にかけて、釈雲照という真言僧がいた。文政10年(1827)の出雲生まれ、慈雲飲光(じうんおんこう)がいっとき住職をしていた松江の千手院で出家すると、高野山に入って密教灌頂(かんじよう)を受け、さてこれからという修学期の途中に「御一新」が断行された。

激震が走った。仏教界は突然の神仏分離と廃仏毀釈を突き付けられて、むろん激昂もしたが、多くは狼狽した。そこへもってきて、ながらく禁制されていたキリスト教が波濤のごとく宣教師とともにやってきた。各地にバンドが形成され、ミッションスクールの準備がすばやく進み(札幌農学校、同志社大学など)、日本側でも若いキリスト者が次々にあらわれてきた。仏教界は焦り、ふてくされた。只事ではない。雲照は高野山を降りることにした。

文明開化の機運に迅速な対応を見せたのは浄土真宗である。本願寺派は明治五年に梅上沢融(うめがみたくゆう)・島地黙雷・赤松連城らをヨーロッパに派遣し、大谷派は宗主の大谷光瑩(こうえい)みずからがリーダーとなって石川舜台(しゅんだい)・松本白華・成島柳北(なるしまりゅうほく)・関信三らとヨーロッパ視察に向かった。続いて今立吐酔(いまだてとすい)はペンシルベニア大学へ、南条文雄と笠原研寿はオックスフォード大学に留学した。

帰国した島地黙雷は建白書を神道国教化に走る政府に突き付け、信教の自由や政教の分離を訴えた。ただそのためには、仏教の正当性や普遍性を訴えることが必要だった。御一新が示す「国家」(大日本帝国)と仏教方針が矛盾しないことを何らかの方法で強く主張する必要がある。では、どんな正当性や普遍性をもって説明すればいいのか。そこが問題だった。その後の黙雷については、あとで紹介する。

雲照はどうしたか。師の慈雲が提示していた「十善戒」を軸に仏教戒律の重要性を謳って宗門改革に着手したいと思い、明治10年代からの俗に「徳教の争乱」といわれる国民道徳論争のムーブメントに参入していった。

十善戒とは、密教修行が重視する身・口・意に発する「不殺生、不偸盗、不邪淫」(身)、「不妄語、不悪口、不両舌、不綺語)(口)、「不貪欲、不瞋恚、不邪見」(意)を厳守することをいう。わかりやすくは世にはびこる十悪を十善に転じていこうというものだ。そのためには戒律を守るべきであるとした。雲照には、日本人が近代社会のなかで徳教を身につけるには「善」を確立するための戒律をこそ身につけるべきだと思われたのである。かつて慈雲がこのことを『十善法語』12巻で説いていた。雲照はこれを近代日本に貫かせたかった。

ちなみにぼくは若い頃からの慈雲尊者の書の大ファンで、「十善戒」の書をふくめ、その決然の意気と、筆と筆法に惹かれてきた。とくに梵字の書がおもしろい。慈雲は梵語梵学(サンスクリット)にも長けていた。そういうことがあったので、慈雲が提唱した「雲伝神道」も気になってのちに覗いたのだが、これには驚いた。日本の神道には密教の曼陀羅観に近いものがいくつもあるのだから、神道と密教は習合するべきで、日本はこの方向に断乎進むべきだというのだ。平田篤胤の復古神道に近いともいえるけれど、そこに密教が強く絡んでいるところが大胆至極なのである。

おそらく雲照には、慈雲の「善」の思想と雲伝神道ならば御一新の日本にも受け入れられるだろうという判断が動き、それならば、仏教独自の「善因を積むことは悪果を招かなくてすむ」という因果応報の考え方を提唱するべきだと確信したにちがいない。雲照は一念発起し、『大日本国教論』を書き、十善戒こそが大日本に正当性や普遍性をもたらすと強調した。

雲照の戒律運動には、痛烈な反論が出た。加藤弘之が文句をつけたのである。外務大丞、東京開成学校綜理、東京帝国大学総長を次々に任じた学識界のリーダーだ。ドイツ語・英語が堪能で、天賦人権論にもとづく啓蒙思想と社会進化論を確信していた。

加藤には、大学が西洋知と東洋知の両方をまたぐ宗教研究の先駆にならなければならないという方針があった。東大に曹洞宗の原坦山を招いたのは加藤だった。坦山は福田行誡(ぎょうかい)らとともに諸宗同徳会盟をつくって廃仏毀釈の停止を求め、それとともにこんな危機をもたらした仏教界は僧侶興学に向かうべきだと檄を飛ばしていた猛者だった。

その加藤が当時の「哲学雑誌」に「仏教のいわゆる善悪の因果応報は真理にあらず」という内容の論文を発表し、いまさら「十善戒」程度の考え方が近代日本にまかり通るのはおかしいと断じたのである。天地間の自然の摂理に善悪の別を定めるなどというのは根本的にまちがっているとも述べた。

加藤の言い分は、善を行なえば幸福を導くという考え方は自然の摂理に背いている、これは仏教が昔ながらの「業」「三世」「輪廻」などに囚われた因果応報論にいつまでもこだわっているからだ、そんな仏教がもちだす戒律などなんら社会的な効果をもちえないという、はなはだ唯物論的なものだった。

仏教界が騒然とした。時の学識第一人者から上段の太刀が浴びせられたのである。仏教が持ち出す普遍性が疑われ、近代社会から不適合の烙印を捺されたのだ。雲照は憤然とし、弟子たちは同誌に反論を書いた。相手にならなかった。

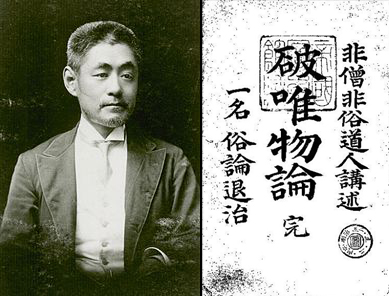

応援団もあらわれた。清沢満之(1025夜)は、今日の仏教こそが「十善十悪」と「三世因果」を遵守すべきだと擁護した。井上円了は『破唯物論』を書いて、加藤の西洋哲学理解にも問題があると批判した。近角(ちかずみ)常観は仏教の因果応報を客観視しないで宗教的自覚として捉えればいいんだという見方を出した。近角はぼくの父の故郷、近江湖北の出身の真宗大谷派の学僧で、本郷にいまも残る求道会館を建て、多様な仏教思想文化に寄与した。

しかし加藤は譲らなかったし、海外の仏教学者たちも日本仏教の善戒思想や因果思想には疑問を投げかけた。雲照の勢いは衰えていく。

本書は、日本仏教が明治維新によって西洋世界と出会い、そのロジカルな歴史観や宗教観の圧倒を前にしてどう向き合えたのか、日本仏教が国際化をめざしてどんな波濤に揉まれたのかということをテーマに組まれた1冊である。執筆構成は龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)の明治仏教班による。

明治初期を代表する14人の僧侶・仏教学者・宗教運動家・作家を扱い、それぞれの活動と思想と人脈が紹介されている。年齢順に、東陽円月(浄土真宗)、原坦山(曹洞宗)、釈雲照(真言宗)、島地黙雷(浄土真宗本願寺派)、南条文雄(浄土真宗大谷派)、小泉八雲(作家)、前田慧雲(浄土真宗・宗学者)、中西牛郎(漢学者)、釈宗演(禅宗)、忽滑谷快天(曹洞宗)、高楠順次郎(仏教学)、木村泰賢(96夜)(インド哲学・仏教学)である。執筆者は分担された。

今夜は冒頭で、このなかの亀山光明による釈雲照の項目をぼくなりに案内してみたのだが、ハンス・マーティン・クレーマ(ハイデルベルク大学教授)による島地黙雷の分担論文が興味深かったので、以下その話をもとに「西洋世界に晒された日本仏教」の問題をかいつまみたい。

世界史上、初めて「宗教」(religion)という概念が確立したのは19世紀後半のヨーロッパで科学(science)と出会うことによって「宗教」が自立した。「仏教」(Buddhism)という概念と呼称が成立したのもそのころだ。仏教はヨーロッパで”発見”されたのだ。それまでブッディズムという言葉もなかった。

ドイツの宗教学者ミハエル・ベルグンダーは、近代における宗教概念が確立するにあたっては、ヨーロッパの宗教は科学と「対立するか、両立するか」を迫られ、まずは「両立」を選択したとみなした。しかし宗教を科学と両立させるには、宗教みずからが領域分離(separation of domains)をおこすのか、同一性(identification)に向かうのかという第二の選択をクリアしなければならない。

領域分離を選べば、宗教は自然世界を説明する権能(オーソリティ)を放棄して、これを自然科学に譲ることになる。近代キリスト教はここで悩んだ。悩んだあげく、プロテスタント教会は、物理世界の真理は近代科学の管轄下におかれるだろうものの、宗教にはそれとは別の真理があると主張した。少し遅れてカトリック教会もこの判断を受け入れた。

同一性を選択するとどうなるのか。科学が物理世界を説明する権能を完全に独占することを認めず、かつそれとともに科学は宗教についても意義のある説明をするべきだという立場をもつことになる。こちらの立場を選んだのは当時の「神智学」(theosophy)だった。ヘレナ・ブラヴァツキーが唱導した普遍宗教観や心霊主義や、その唱導に応じて節制されたヘンリー・オルコットの神智学協会がこの立場の先頭に立った。

この2つの選択を通して、近代社会は「宗教」と「非宗教」を分けていく。宗教として認知されたのは領域分離を選んだ団体や思想だった。ヨーロッパの宗教学は、仏教が宗教であるとすれば領域分離をしたはずだとみなした。一方の同一性を選んだほうは、宗教学からは「エゾテリズム」(神秘主義)のラベルが用意された。クレーマは書いていないが、このエゾテリズムの流れはもともとはグノーシスや新プラトン主義やユダヤ教カバラとして潜在的に活動していたものである。

では、仏教はどちらの道を進むと考えたのか。日本の近代仏教はどちらかを選んだのではなかった。これらの境界突破をめざそうとしたのである。いわば独自路線を選んだのだ。とくに浄土真宗がその先頭を切った。

島地黙雷(1838~1911)は天保期の周防国の和田の専照寺の四男に生まれ、萩で大洲鉄然(おおずてつねん)とともに改正局をひらくと、真宗の宗徒教育を呼びかけた。明治元年に西本願寺に入って赤松連城らと宗門改革の先頭に立ち、明治五年からは大谷光尊から勧められてヨーロッパに宗教事情の視察に出掛けた。エルサレムにも立ち寄り、インドではブッダの足跡を巡った。

帰国後には「三条教則批判」を書いて、信教の自由、政教の分離を政府に建言して、国家神道のもとで運営さつれつつあった大教院からの仏教分離を図った。

黙雷はキリスト教との呉越同舟がほとんど不可能だとも見ていた。仏教はキリスト教と同じ範疇に入るような宗教ではなく、復活や三位一体を安易に容認するキリスト教と同じレベルの議論に与するべきではないと確信していた。とはいえ、そのキリスト教を包含した世界の宗教学のメガネに適うものとして、仏教がどういう説明ができるのか、いまだ悩ましい。

気になることもあった。黙雷はパリでエルンスト・ルナンの『イエス伝』を通訳者の手を借りつつ読んだようだ。ルナンがキリストを神の子ではなく人間として描いていること、啓示宗教というふうに理解されてきたキリスト教を歴史的に理解しなおしていること、そのためには聖書の啓示的性格を排除して、各記述を個別の歴史的コンテキストに照らしあわせて分析しようとしていることに、それなりの衝撃を受けた。ルナンは、宗教を合理性の対象にすることができるとしていたのである。仏教はそういう合理性をもっているのか。もっているとしたら、どう説明するか。

折から明治日本に次から次へとやってきた宣教師たちは、仏教が迷信にとらわれていることを非難していた。黙雷にとってはキリスト教にも迷信がこびりついていると見えてはいたが、かれらはそれを普遍的な宗教として説明するアカウンタビリティをもっていた。それが日本仏教にはない。科学とわたりあうものが少なすぎると感じざるをえなかった。それなら、仏教には「別の合理性」があるんだと説明したほうがいいのだろうか。どうもそうではあるまい。

同じことを井上円了や近角常観らも悩ましく実感していた。三人は科学の対象が「事物や物」(黙雷)、物質(円了)や物(常観)に向かっているのだとしたら、仏教は「知ルべカラザルノ境」に向かったのであって、そこには「生前死後ノ幽冥ナル吾霊魂ノ不測ナルモノ」があるのであろう(黙雷)、あるいは「精神的方面」(円了)や「絶対」(常観)が待っているのであろうと考えた。

近角はきっとここには「実験観察」対「信仰」という図式があからさまになりつつあると見た。もしそうだとしたら、仏教の心についても実験観察できることを見せるべきなのか。曹洞宗の原坦山がそのような実験を仏教にとりこむ可能性があると考えて『仏教実験録』を書いたりしたことについては、ここでは省略するが、本書では坦山の試みのことはハイテルベルク大学で日本宗教学にとりくんでいるステファン・リシャが解説している。

いったい島地黙雷の仏教観は妥当だったのか。容易には判断しにくい。半ばは稔り、半ばは挫折したように思う。稔りのほうはその後の清沢満之の「精神主義」などに継承された。挫折は日本仏教界全体の不活性として残り続けた。そう言うしかないだろう。

黙雷は七二歳で明治の終わりとともに最後までキリスト教に嫌悪感をもったまま病没した。実子の島地雷夢(らいむ)がキリスト教に改宗したことが、なんとも当時の日本仏教界の行方を暗示していた。

日本仏教が内憂外患に立たされたと見るのは、単純すぎる。内とも外とも闘って隘路を切り拓こうとした一群がいたというのが実情だ。たとえば、本書がとりあげた14人の中には、海外に向かった者たちがいた。

東陽円月はハワイ開教に挑み、南条文雄はオックスフォード大学でマックス・ミュラーの指導のもとでサンスクリット文献の研究に入りこみ、高楠順次郎もミュラーに学びサンスクリット語とパーリ語を修得し、ベルリン大学、キール大学、コレージュ・ド・フランスにも学んで、チベット語、ウラル・アルタイ語、ヴェーダ文学、ウパニシャッド哲学を渉猟した。

また釈宗演はシカゴ万国宗教会議の日本代表となり、木村泰賢はイギリスとドイツに留学して原始仏教やアビダルマ仏教やインド六派哲学の解明を先駆した。すでにのべたように黙雷もヨーロッパ視察をした。

こう見ると国際派が目立ったように見えるのだが、むろんそんなことはない。土着的な日常生活の中の仏教を守りたいと思ったほうが圧倒的に多かった。そして、その中に仏教思想を独創的なものに転換しようとした者たちがいた。

たとえば椎尾弁匡(しいおべんきょう)のように社会事業にとりくんで「共生」(ともいき)を主唱した例、泉鏡花(617夜)や高山樗牛や倉田百三のように小説の中に仏教の聖性をあらわそうとした例、加藤咄堂・森田正馬(1325夜)・古沢平作のように保健精神、坐法、精神修養、精神医学と仏教を結んだ例、太田垣蓮月・平塚雷鳥(1206夜)・岡本かの子・高群逸枝のように仏道信仰をいかした女性たちの例、そのほか救済活動や児童教育に仏教をいかした例などもあった。

本書のなかでは、忽滑谷快天(ぬかりやかいてん)や中西牛郎がユニークだ。この二人の話をしておく。

幕末生まれの忽滑谷(1864~1934)は曹洞禅の学僧で、『修証義』を英訳するような語学才能もあったのだが、曹洞宗の宗門からはつねに失格者の烙印を捺されてばかりいながらも、最後は駒沢大学の初代学長になった。富永仲基の『出定後語』(1806夜)を復刊させたのも忽滑谷だった。

しかし異端視された。『正法眼蔵』(988夜)は宇宙と人間の真理を説いているのだから「常識宗」として認識されるべきであるとか、曹洞禅は中世の瑩山紹瑾(けいざんしようきん)以来、密教的な要素や稲荷信仰などをとりこんできたのだから、近代仏教としての曹洞禅はもっとスピリチュアルになっていったほうがいいとか、やや大胆に、やや大声で汎神論的な主張をしたためだった。

忽滑谷が旧仏教を新仏教として衣替えをしようとしたように、中西牛郎(1859~1930)も新仏教を提唱した。肥後の士族で、漢学者でもあった中西は明治14年に父親とともに熊本で神水義塾をおこした。その主旨は「仁義忠孝の道を講明し、経世有用の才を育成し、広く欧米百科の学を研究する」というものだったから、およそ仏教とは無縁で、むしろ国権思想に片寄っていた。

それが同志社で英学とキリスト教を学び、赤松連城・南条文雄・八淵蟠龍と出会って仏教界の人脈を広げ、西本願寺の門主・大谷光尊(明如)に引き合わされているうちに、何かが変化した。『宗教革命論』を著し、雑誌「國教」「経世博議」の主筆となって、まさに「新仏教」を主張するようになったのである。

中西は、宗教というものは「自然教」(natural religion)と「顕示教」(revealed religion)の両方の側面を発揮するべきで、前者は科学や哲学などの知的営為が加わって検討可能なものになっていいが、後者は道理に超絶したものを感得することに意義があると見て、こういうことはコントの人道宗、スペンサーの不可思議宗、トマス・アーノルドの経験宗ではなかなか獲得できないものだと説明しはじめた。

それで中西は何を示したかというと、宗教は多神教から一神教へ、一神教から汎神教に至る方向をもっていて、自分が考える新仏教は「道理宗教」としてパンシーズム(万物皆神教)になるだろうと言うのだ。しかも、このような新仏教はユニテリアンのキリスト教を一歩進めれば見えてくるだろうと予告した。

これで西本願寺とは縁が切れた。中西は清沢満之の精神主義を批判して、自分の提案する宗教は「システマチック・ブッヂーズム」というものになるだろうと言い出して『組織仏教論』をまとめると、人間は必ずブッダの救拯を必要とすると結論づけたのである。

中西はいわば「宗教の脱キリスト教化」を思いついたのだったろうと論者の星野靖二は書いている。しかしほとんどの者がついてこなかった。晩年は天理教に近づき、台湾に渡り、72歳で没した。

日本近代仏教の揺曳は多様だったともいえるし、本格的に一度も束ねられなかったともいえる。ついに欧米の求める「宗教」に合接することも、また迎合することもできなかったのである。

矜持のせいだったのか。頑固だったのか。そもそも仏教が「宗教」から逸脱していたのか、それとも「日本化」にわかりにくさが生じたのか。もし「日本化」になんらかの特色が出ていたのだとしたら、近代仏教は原始仏教以来の「ブッディズム」に回帰しようとして、その日本化フィルターの解説を怠ったように見える。もし原始仏教以来の「ブッディズム」にこだわるのなら、その後のインドや中国が仏教を積極的に持ち出さなくなった理由を説明すべきだったのかもしれない。けれども、そのいずれをも深化させられなかったのである。

それでもよかったのかどうか。いいわけではなかったはずだが、なんとか捲土重来をはかろうとしているうちに、昭和日本がかなり変質していった。そのため、一方では軍国主義・国家主義と日蓮主義が結びつき、他方では大本教をはじめとする新興宗教が抬頭し変転していった。

それからあとは戦争だ。国家そのものが焦土と化してしまい、戦後になっては、今度は仏教界の多くが民主主義や資本主義と向き合い、ポピュリズムの趨勢に包囲されることになったのである。

ぼくがこうした実情を一覧したのは、「現代日本思想大系」(筑摩書房)の第7巻「仏教」でのことだった。1965年の刊行で、吉田久一が編集構成していた。初めて島地黙雷・井上円了・清沢満之・姉崎正治・福田行誡・村上専精・田中智学・金子大栄・曽我量深の文章に出会って、瞠目したことをいまでもまざまざと思い出す。しかしそれとともに、そこには日本の近代仏教思想の隘路が意地のようにこびりついていたことも思い出せる。本書がその感想を覆してくれると期待していたのだが、残念ながらそういうふうには、読めなかった。他日を期したい。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由・米川青馬・上杉公志

⊕『日本仏教と西洋世界』⊕

∈ 編者:嵩満也・吉永進一・碧海寿広

∈ 出版社:法蔵館(龍谷大学アジア仏教文化研究叢書十二)

∈ 発行者:西村明高

∈ 発行所:株式会社法藏館

∈ 製本・印刷:中村印刷株式会社

∈ 装幀:野田和浩

∈ 発行日:2020年3月15日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈はじめに

∈ Ⅰ 伝統と国際化

東陽円月――非公式ハワイ開教僧たちの師匠(菊川一道)

前田慧雲――本願寺派宗学と西洋の対峙(内手弘太)

∈ Ⅱ 留学と翻訳

南条文雄――近代仏教学と宗学のはざまで(嵩宣也)

高楠順次郎―日本人の近代仏教学(碧海寿広)

木村泰賢――大乗仏教のゆくえ(川元惠史)

∈ Ⅲ 科学との対話

島地黙雷――近代日本の科学と宗教(ハンス・マーティン・クレーマ)

原 坦山――身理的禅と実践の探究(ステファン・リシャ/碧海寿広訳)

釈 雲照――戒律復興への見果てぬ夢(亀山光明)

忽滑谷快天―常識宗と宇宙の大霊(吉永進一)

∈ Ⅳ 普遍性と固有性

釈 宗演――「普遍主義」との戯れ(ミシェル・モール/佐藤清子訳)

中西牛郎――「新仏教」の唱導者(星野靖二)

小泉八雲――怪談の近代(大澤絢子)

∈∈おわりに

⊕ 編者略歴 ⊕

嵩 満也(だけ・みつや)

1958年生まれ。龍谷大学教授。専攻は真宗学・宗教学。主な著書に『仏教英書伝道のあけぼの』(共編著、法藏館、2018年)がある。

吉永進一(よしなが・しんいち)

1957年生まれ。専攻は宗教学。舞鶴工業高等専門学校教授。主な著書に『近現代日本の民間精神療法――不可視なエネルギーの諸相』(共編著、国書刊行会、2019年)がある。

⊕ 著者略歴 ⊕

碧海寿広(おおみ・としひろ)

1981年生まれ。専攻は宗教学・近代仏教。武蔵野大学准教授。主な著書に『入門 近代仏教思想』(筑摩書房、2016年)がある。