父の先見

法蔵館 2016

編集:戸城三千代・田中夕子・丸山貴久 執筆:大谷栄一、吉永進一、近藤俊太郎、碧海寿広、岡田正彦、オリオン・クラウタウ、星野靖二、守屋友江、岩田文昭ほか

装幀:高麗隆彦 似顔絵:内藤恵子

よくぞこういう“近仏”本が仕上がった。狙い、構成、執筆陣、編集、似顔絵、コラム、写真・図版、参考文献、施設案内、年表。だいたい揃っている。憶えば、吉田久一の『日本近代仏教史研究』(吉川弘文館)や『講座近代仏教』全六巻(法蔵館)から半世紀以上をへて、ここに至ったのである。愉快な成果だ。念のためいえば、立派な成果は「新アジア仏教史」第14巻の『近代国家と仏教』(佼成会出版)に感じた。

体裁は日本近仏ガイドブックふう、ないしは日本近仏カルチュラル・スタディーズふうに見えるだろうが、たんに便利なトリセツではない。たしかに誰が手にとっても読みやすくはあるが、存分な研究陣による彫琢を活かしたうえでの満を持してのプレゼンテーションだった。

編集稼業をしてきた者から見るとすぐわかるけれど、構成執筆も編集作業も苦労が並大抵ではなかったはずだ。「あとがき」によると大谷栄一と吉永進一が仕掛け人で、近藤俊太郎がこれに加わってから充実加速したという。母体は1992年設立の日本近代仏教史研究会で、本書の執筆陣もこのメンバーが中心になった。“近仏”研究の母体だ。学識者たちの成果というと、ついつい理論的成果を云々したくなるかもしれないが、日本仏教の将来にとってはスタンドアローンな研究者の屹立もさることながら、ぼくはむしろ多様性と複雑性の時代にふさわしいグループワークの横議横行こそがほしいと思っていたので、こういう成果のほうが嬉しい。

近仏、すなわち近代に突入した日本仏教がとりくんだ問題はそうとう多岐にわたる。そこでそれを、国家と宗教の問題、仏教者の苦悩と深化と冒険、伝統性や宗派性との案配、識者たちの記述力、結社の動向、メディア化の試み、ユニークな人物像、著作物の内容、海外雄飛の仕方、大学での取り組み、キリスト教との関係、その他あれこれを加味して、かつエンサイクロペディックでフーズ・フー的な項目を並べたのである。

だからこの本はうまくは紹介できない。何かしようとすれば、全項目におよぶ。だからできない。けれどもそれでは千夜千冊にはならないので、今夜は大きなメルクマールがどういうふうになっているかということだけを、粗々(あらあら)ながらスコープとして浮き彫りすることにした。本書によって、新たにわれわれが問うべきこと、また問われるべきことは、次のようなことだったろうと思われる。

第1には、維新の文明開化によって欧米列強世界にじかに接することになった近代日本で、仏教が「世界宗教」あるいは「宗教学」という枠組に晒されて、さて何を考えられたのか、何をおこせたのかということだ。

これを見るということは、さしずめ進化論が入ってきたけれど丘浅次郎はどうしたのか、二葉亭四迷(206夜)は通信技師とロシア文学と自分の創作をどのように並立させたのか、明治には近代数学も入ってきたけれど高木貞治はヒルベルトに出会ってどんな世界数学を理解したのか、物理学の深遠を知った寺田寅彦(660夜)はどうして物理と俳諧をつなげる気になったのか、などということとまったく同様に、日本が近代世界の一員になっていったとき、仏教者たちは世界の目をどう受けとめたのか、それによって仏教者のアタマの中に何が去来したのか、そこを見るということになる。

けれどもインドに発した諸行無常・諸法無我の仏教は理性や理知を超えて仕上がって、それがアショーカ王以降は大乗仏教化がおこり、そこに中国の漢訳仏教が加わり、それが日本化して「本覚」に及び、また「念仏」に及んで変奏されてきたのだから、その日本仏教のアタマの中なんて、もともと覗きにくいものだし、そこへロジカルで進歩史観に富んだ西洋知がやってきたからといって、何がどこで接合されるのか、それとも取捨選択されるのか、その「変容」はすぐには観察できない。

そこで、こうなった。当時においては福沢諭吉(412夜)や明六社が真っ先に西洋哲学や西洋文明の解釈と導入にとりくんだように、仏教界もまずは知識人が登場してこの対応に臨んだのである。ということは日本の近代仏教はまず「知識化」されたということになる。仏教者たちのアタマの中は「知識の組み立て」の近仏工場になっていったのである。

それに与(あず)かったのが、南条文雄、高楠順次郎、島地黙雷、村上専精、原坦山、井上円了たちとその門下の動向、前田慧雲、常盤大定(ときわだいじよう)、木村泰賢たちだ。いずれも勇敢な学識を発揮し、揺籃期の日本アカデミズムの一角に食い込んだ。急造のアカデミーへの人材登用にあたっての村上・原らの配慮も大きかった。

しかしこれらはあくまでも「知識化」であって、西洋知を受容してアタマを近代に立て直したということではなかった。インド仏教から八宗兼学までまずは並べなおしたにすぎないともいえたし、なによりそういう「知識」をどうするかは仏教者の心身がどうなるかということにかかっていた。

第2に、神仏分離や廃仏毀釈の衝撃をどういうふうに受けたのか、もろに傷ついたのか、それなりに衝撃を避けたのか、ずうっと曖昧に対処したのか、その対応によって近仏を見ていくということである。高楠順次郎は明治5年までに仏教に「形式破壊」がおこり、それ以降は「内容破壊」が連続的におこったと見た。そうとうな打撃だったのである。

それで何が始まったかというと、保守化と革新化の両方が始まった。保守は伝統仏教の中にいて、徳川社会の延長で村の安寧や檀家の日常的信仰をサポートしていた。そこへ衝撃波がやってきた。伝統派は失望し、寺の維持に困惑し、切歯扼腕はしたものの、打開策を打てなかった。

革新派はどうか。クーデターや革命思想を仏教にとりこんだわけではない。真宗大谷派の清沢満之(1025夜)や暁烏敏(あけがらすはや)や曾我量深(そがりようじん)の「浩々洞」グループに象徴されるように、また、その浩々洞に場所を貸した近角常観の求道活動のように、かれらの身を呈した新しい風のための活動は、仏教が保持してきた東洋あるいは日本で育まれた「精神性」に心を向けることだった。

それでも暴れたいと思った連中は保守にも革新にも少しはいた。本書から拾えば、中西牛郎の「システマチック・ブッヂーズム」のような汎仏教主義、山崎弁栄の光明主義運動、田中智学に始まる日蓮主義運動、椎尾弁匡(しいおべんきょう)の共生(ともいき)運動などなどが、ときどき数発の打ち上げ花火のように夜空を焦がした。これらは保守と革新が表裏一体になっているような、独創的ではあるが、欧米思想と合体するものでもなく、刺し違えるものでもなかった。ひとり近仏日蓮主義がしだいに変質して、仏法をしまいこんだ王法と軍法をつなげていって、昭和のテロリズムに偏重したけれど、それを仏教と呼べるかどうか。

それにしても、近仏はなぜそうなったのか。思うに仏教界には、不平分子を受け入れる西郷隆盛(1167夜)がいなかったのである。また仲間どうしが激突する西南戦争がなかったのである。多くの切歯扼腕はあらかた心の奥にしまいこまれていったのだ。

第3には、明治政府は維新とともに神仏分離や国家神道や大教院を用意して、それとともにキリスト教を解禁したわけだけれど、それで仏教界は東西のブリッジをどんなふうにつなげたのか、あるいは橋の架橋に寄与したのかどうかということだ。

これについては、南条文雄・笠原研寿・高楠順次郎のオックスフォード大学への留学をはじめ、数々の渡欧や欧米遊学が続いたけれど、橋渡しに貢献したのは当初はヘンリー・オルコットやポール・ケーラスやアナガーリカ・ダルマパーラらのガイジンたち、次は海外布教に向かった仏教者たち、およびその後の移民の一群たちだったのではなかったかと思う。

オルコットは神秘主義者ブラヴァツキーを佑けて神智学協会を設立したプロデューサー型の宗教活動者で、世界各地を訪れてその広宣と国々の主要信仰との接合に努めた。明治22年に来日して、かなり多くの仏教者と交流した。ケーラスは『仏陀の福音』を著して仏教が科学と矛盾しないことを説いた。ダルマパーラはセイロン(スリランカ)の非僧非俗のテラワーダ仏教の伝道者で、来日後の講演は全国33都市、76回を数え、延べ20万人を動員した。

この3人に匹敵する日本人は見当たらない。あえていえば鈴木大拙(887夜)くらいだろうか。大拙は日米での講演活動もさることながら、禅と日本仏教の紹介のための英文執筆も多い。ケーラスの『仏陀の福音』を訳したのは大拙だったし、夫人のベアトリス・レインは神智学協会の会員だった。

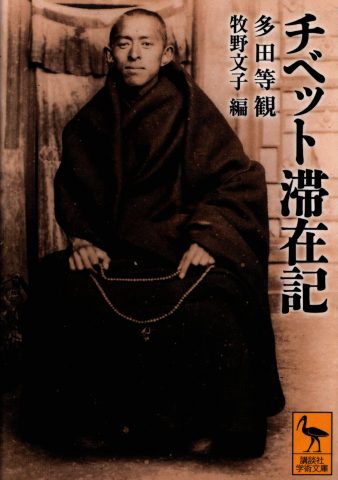

海外布教については、本書が集約してまとめてくれている。なかで真宗本願寺派のウラジオストック・樺太・台湾・朝鮮・満州・中国・南洋への布教が特筆される。少し後のことになるが、大谷光瑞(こうずい)の西域探検、黄檗宗の河口慧海(えかい)の未曾有チベット遊学、ラサでの青木文教(ぶんきょう)や多田等観(とうかん)の活動、ユーラシアを横断調査して築地本願寺などを仕上げた伊東忠太(730夜)の建築デザインの功績、のちの藤井日達の日本山妙法寺の活動などが見逃せない。

しかし、東西のブリッジをどうつくるかという問題は、仏教界だけが無聊をかこったわけではない。岡倉天心(75夜)や川上音二郎のような僅かな例外をのぞいて、日本人は「内」に籠もったのだ。英語が堪能な漱石(583夜)や内村(250夜)ですら「内観」を選んだ。むしろ、その漱石や内村を論じるような近代仏教論が、いまは足りないのではあるまいか。

第4に、近代仏教は国際舞台の中に身を躍らせたことによって、その渦中で何を変化させていったのかというスコープが問われよう。

総じるに、グローバル化に寄与した活動はそれなりに目立った。たとえば明治26年(1893)9月にシカゴで万国宗教会議が開かれて、延べ15万人が集まり、そこに臨済宗の釈宗演、真言宗の土宜法龍(どきほうりゅう)、天台宗の蘆津実全(あしづじつぜん)、真宗本願寺派の八淵蟠龍(やつぶちばんりゅう)、アメリカ在住の平井金三らが日本代表として参加した。初めて日本仏教の面目が躍如する絶好の機会となった。そうではあったわけだけれど、これらはグローバルの宗教舞台に臨席したというだけで、評判がよかった講演をした釈宗演のアシスタントとなった大拙がそのときのアクチュアリティをのちのちフルに仏教解説に活用したという程度であって、とくに何かの主題を提出できたわけではない。

また、日本人による翻訳著作物が評判をとったこともなかった。清沢満之の論文「宗教哲学骸骨」はシカゴの大会で英文配布されたけれど、一部で注目されただけだった。清沢も海外からの評判に迎合しようとはしなかった。

では、日本近代仏教は何を世界に放ったのかというと、残念ながら放つというより、防衛にまわったという印象が強い。ただし念のため言っておくが、これはオリンピック競技で日本選手がどれほど通用したかとか、日米野球でどのくらい日米選手が活躍できたかという問題とは一緒にならない。野茂やイチローや大谷がいなかったという話ではない。

日本と諸外国では別のゲームをしていたのである。そのゲームの特色をこそ誇ったほうがいいように思われる。たとえば、相撲や柔道のように。けれども、近代仏教者たちは自分たちがどんなゲームをしているのか、あまり説明しようとはしなかった。

第5に、近代仏教は原始仏教以降の仏教思想の中の「何」を中心課題としてあらためて採り上げたのかということである。その「何」によって。その後の方向や近代仏教をめぐる議論の方向が決まっていった傾向があった。クローズアップされたのは「大乗非仏論」や「一乗平等主義」や「聖徳太子の重視」や「仏教救済論」あたりだ。

なかでも姉崎正治(あねさきまさはる)の『根本仏教』、村上専修の『仏教統一論』、前田慧雲の『大乗仏教史論』などによって、主として大乗非仏論に注目が集まったのがクローズアップされるのだが、ぼくには近現代仏教はいささか大乗非仏論にとらわれすぎていったように思われる。富永仲基(1806夜)のせいか、それとも別の理由があるのかどうかはわからないのだが、なんだかアリバイ証言をやらされてしまったようにも感じる。

本書を海図に、新アジア仏教史の『近代国家と仏教』(佼成出版会)、末木文美士(1802夜)の『思想としての近代仏教』(中公選書)、オリオン・クラウタウの『近代日本思想学としての仏教史学』(法蔵館)などをひっくりかえしていたときに、大乗非仏論にひっかかる必要などなかったはずだと気がついた。もっと多様な変遷を波乗りしてきたのに、なぜか大乗非仏に立ち止まるのはおかしかったのである。これは井筒俊彦(1773夜)の大乗起信論重視にもあてはまる。井筒の知をもってすれば、あそこにとどまる必要はなかったはずなのだ。

では、どうしてそうなってきたのか。日本の思想史が「表象論」をひっこませてしまい、信仰がアートやアルスに投影して「変容」をおこしてきたことを語らなすぎるようになったからではないか。そんな気がする。日本は仮名や修験道や七福神をつくった国なのだ。ヒルコを恵比須像に変え、密教にとりこまれたシヴァ神マハーカーラを大黒さんにしてきた国なのである。べつだん民衆の知恵から考えなおしてほしいとは言わないが、知識人の「知」はかなり前からぎちぎちなのである。

第6には、このことがやっぱり欠かせない。近代仏教はどうして日本主義化していったのかということだ。なかでも日蓮主義が台頭したのはどうしてかということだ。

この問題は本書の企画構成者である大谷栄一によって『近代日本の日蓮主義運動』(法蔵館)、『日蓮主義とはなんだったのか』(講談社)などを通してかなり詳細に検討されてきたので、加えることはあまりないように思われるのだが、そのうえであらためて考えるべきは、このような傾向は日本仏教がいつの日にか仏教ナショナリズムに陥っていたということなのか、それとも日本仏教には仏教皇国主義に走っていく要素が歴史的にどこかにあったのかという議論につながっていく。

法華経にそのような要素があるのかといえば、そんなことはない。インドでもシルクロードでも中国でも新羅仏教でも、そのような「読み」が膨れていったことはない。では日蓮にそういう要素があったかといえば、「王仏冥合」の可能性を重視していたという面ではその傾向が芽生えていた。芽生えてはいたが、日蓮やその後の日蓮宗や新興仏教系宗団に王仏冥合思想が際立ったことは少なく、ましてそのことが皇国主義につながるわけではなかった。

これはむしろ明治維新が王政復古を称揚し、国家神道を中心においたことによる反映だろうと想定される。明治イデオロギーが田中智学という格別な知性に法華経と日蓮をそのように読み込ませたのだろうと想定されるのである。

ただしそうだとしても、日蓮主義が過激なナショナリズムや国家主義につながる最も大きなエンジンになったとは言いきれない。なぜなら日本主義化の動向を形成していたのは、(一)田中智学・山川智応・里見岸雄らの国柱会型の日蓮主義運動、(二)三宅雪嶺らの政教社の言論活動、(三)井上円了、曽我量深(そがりょうじん)、紀平正美(きひらただよし)がそれぞれ説いた日本主義、(四)機関誌「日本主義」を刊行した大日本協会の言説、(五)日清・日露戦争に便乗した日本主義、(六)頭山満(896夜)の玄洋社経由の「やらずぶったぎり」な日本主義、その後の(七)北一輝や武田範之らの改造日本主義などなど、それなりに多様であったからだ。これについては大谷の著書のほかにも、石井公成監修の『近代の仏教思想と日本主義』(法蔵館)などが興味深い視点を提供しているので、本書であらかたのマッピングをもらったうえで、とりくんでみるといい。

ついでに一言。ぼくとしては幕末の「勤王僧」がどんなふうに近代日本主義にかかわったかも気になる。清水寺の月照、妙円寺で西本願寺派の月性、吉田松陰(553夜)に討幕を促した宇都宮黙霖、また「護国仏教」を主唱した伊予大隆寺の韜谷(とうこく)、京都興正寺の摂信(せっしん)、相国寺の荻野独園、回向院の福田行誡(ぎょうかい)たちである。

第7に、本書も重視しているメディアの動向から近代仏教を見るということだ。この役割はそうとうに大きい。明六雑誌がはたした役割は仏教界でもおこったのである。西本願寺普通教校生の「反省会雑誌」(のち「反省雑誌」)、仏教清徒同志会(のち新仏教徒同志会)の「新仏教」、これらを古河老川が統合した「仏教」、浩々洞の機関紙「精神界」、いずれも時代を画した。版元の努力も見逃せない。もし鴻盟社(こうめいしゃ)や哲学書院や法蔵館や文昌堂や平楽寺書店がなかったら、近仏のテキストはまったく読むことさえ叶わなかったのである。

本書では僧侶が民衆に教えを伝えた節談説教に注目し、時の自由民権運動、落語・講釈・女浄瑠璃・浪花節などともにその話術が磨かれていたこと、また時代の変遷に応じて改良説教が試みられたことを紹介している。これはのちにラジオの発達とともにラジオ説教にも転じていった。高嶋米峰の日本初のラジオ説教は「日本文化の淵源」というものだった。ほかにも加藤咄堂(とつどう)、友松円諦(ともまつえんたい)、高神覚昇(たかがみかくしょう)がはりきった。

仏教活動ではニュースを知らせることも大きい。いまでも刊行されている「中外日報」は明治30年に真渓涙骨が「教学報知」として創刊したもので、半年後に隔日刊、4年後には日刊になった。ぼくもいっとき購読していた。

宗教はコミュニケーションであって、メディエーションなのである。そこには仏典やお経などのテキスト、パンフレット、公示広告、講演録づくりとともに、法会や法事への民衆参加の工夫も含まれる。護符やお守りや最近流行の御朱印もメディアなのだ。ただ、これは近代仏教にかぎらず今日にいたる仏教活動全般にいえることなのだが、そういうメディアやツールがほとんど工夫されてこなかった。ぼくはかつて築地本願寺の輪番からインターネット上の仏教ポータルの計画を相談されたことがあったのだが、その若いチームのメンバーからは、「これが別の宗派の相乗りになることは、とうてい不可能なんです」という説明を受けたものだった。

一方、一般メディアのほうは仏教を扱うとなると、急に慎重になった。忖度しすぎてきた。政教分離ルールのせいだけとは思えない。これがつまらない。今日の雑誌やテレビやSNSでどのように仏教を扱うのか、このことには仏教界からの提案もかかわりも必要だろう。

だいたいこんなところが『近仏スタディーズ』が投げかけている問いであるように思った。何かの参考になっただろうか。

さてぼくは、長らく日本人の多くが仏教にも日本仏教にも熱い関心をもたないこと、あるいはもちにくい情況の中にいつづけていることに疑問と失望と憤懣を抱いてきた。なぜそうなっているのか、その理由がいっかな説明つかないことに苛立ちも焦りもあった。

仮に日本仏教の歴史と内実が薄っぺらなものだったとするのなら、そうなるのも致し方ないのだが、実際はまったく逆で、日本仏教にはまことに真摯でかつソフィスティケートな潮流と思想と個性が躍如してきたのである。しかもその結実の結節点の質と量はそうとうに多くて、深い。つまり、おもしろい。コードとモードの組み合わせの種類はコンピュータ・ソフトのように多彩で、その言説と意匠の展開の仕方は料理メニューのごとくにたいへんヴァラエティに富んでいる。端正なものから逸脱まで、包括的なものから戦闘的なものまで、理知的なものから幻想に飛んだものまで、だいたい揃っている。それもかなり粒よりだ。

それなのに、日本仏教の潮流と思想と個性を、戦後の日本人はおもしろがれないままになってきた。著作物が刊行されていないわけではないし、それなりの研究もあるし、通史もある。史跡や寺院も辿れるようになっている。その佇まいはとても心が落ち着くものだ。それにもかかわらず、まるで何かが閊(つか)えているように、日本仏教に対するエールが聞こえてこない。なぜなのだろうか。

エールがなかったわけではない。体験的な仏教感覚はしばしばすばらしい文章やアプローチによって語られてきた。たとえば白洲正子(893夜)の『十一面観音巡礼』(新潮社→講談社文芸文庫)である。近江の寺々の十一面観音を訪れて去来する思いと推理と風土感覚を綴って卓越していた。また、いとうせいこうとみうらじゅん(198夜)の『見仏記』(中公文庫)である。各地の仏像を2人が訪れては勝手な妄想と空想を交わし合うというスタイルで何冊も続いたシリーズになったのだが、仏教がもたらした感覚のほぼすべてをあまり「仏教知」をつかわずに醸し出していた。

2つの例ともに巡礼記によるエールのようなのだが、ここに21世紀の日本仏教が心に滲みていくためのソフト・アプリのようなものがあるのだろうと思う。これらは和辻哲郎(835夜)や亀井勝一郎の古都めぐりや仏像めぐりとは、何かが大きくちがっている。どちらかというと會津八一(743夜)の感想とその表し方に近い。

八一はこういう歌を詠んだ。「くわんおん の しろき ひたひ に やうらく の かげ うごかして かぜ わたる みゆ」。これは漢字を交えれば「観音の白き額に瓔珞の影うごかして風わたる見ゆ」になるのだけれど、八一はそうはしないようにした。「くわんおん の しろき ひたひ に」と平仮名を並べることによって目が動き、このアーティキュレーションで仏像も仏法も、また八一の心も動いたのである。

こういう仏教感覚がいまこそ表象されていくのがいいのではないか。日本仏教をおもしろがれるには、新たな表現スタイルが必要なのではないか。最近、近江に行くたびにそのことを思っている。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由

⊕『近代仏教スタディーズ』⊕

∈ 編者:大谷栄一・吉永進一・近藤俊太郎

∈ 出版社:法蔵館

∈ 発行者:西村明高

∈ 発行所:株式会社法藏館

∈ 製本・印刷:中村印刷株式会社

∈ 装幀:高麗隆彦

∈ イラスト:内藤理恵子

∈ 発行日:2016年4月15日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 「近代仏教」とは何か?

∈∈ 第1節 「近代仏教」を定義する

∈∈ 第2節 日本の近代仏教の特徴とは?

∈∈ 第3節 「仏教の近代化」とは?

∈∈ 第4節 「近代化と仏教」の関係とは?

∈∈ ちょっと一息① 風刺画にみる近代仏教

∈ 第2章 近代日本の仏教史をたどる

∈∈ 第1節 近代の衝撃と仏教の再編―幕末・維新期

∈∈ 第2節 新しい仏教 のはじまり―明治期

∈∈ 第3節 社会活動の展開―大正期

∈∈ 第4節 戦争協力への道―昭和前期

∈∈ ちょっと一息② 文学からみた近代仏教

∈ 第3章 よくわかる近代仏教の世界

∈∈ 第1節 グローバルに展開する

∈∈ 第2節 学問と大学のなかで発展する

∈∈ 第3節 メディアを活用する

∈∈ 第4節 社会問題に対応する

∈∈ 第5節 イデオロギーと結びつく

∈∈ 第6節 新しい方法で実践する

∈∈ 第7節 他宗教と関係する

∈∈ ちょっと一息③ 仏教系新聞・雑誌のなかの広告

∈ 第4章 近代仏教ナビゲーション

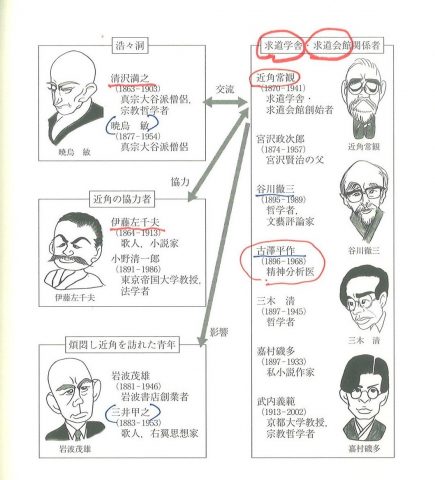

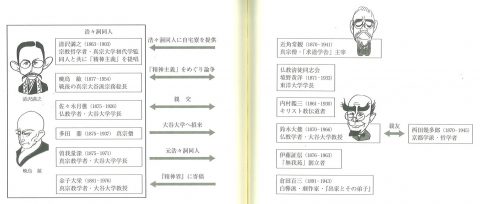

∈∈ 第1節 初心者のための人脈相関図

∈∈ 第2節 初心者のためのブックガイド

∈∈ 第3節 初心者のためのリサーチマップ

∈∈ ちょっと一息④ 近代仏教者たちのポートレート

∈∈ 参考文献一覧

∈∈ 年表

∈ あとがき

∈∈ 索引

∈∈ 執筆者一覧

⊕ 編者略歴 ⊕

大谷栄一(おおたに・えいいち)

1968年生まれ。日本の宗教社会学者。佛教大学教授。主な著書に『近代日本の日蓮主義運動』(法蔵館、2001)がある。

吉永進一(よしなが・しんいち)

1957年生まれ。専攻は宗教学。舞鶴工業高等専門学校教授。主な著書に『近現代日本の民間精神療法――不可視なエネルギーの諸相』(共編著、国書刊行会、2019年)がある。

近藤俊太郎(こんどう・しゅんたろう)

1980年生まれ。本願寺史料研究所研究員、龍谷大学世界仏教文化研究センター客員研究員。主な著書に『親鸞とマルクス主義』(法蔵館、2021年)がある。