父の先見

工作舎 1986

Erich Jantsch

The Self-Organizing Universe-Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution 1980

[訳]芹沢高志・内田美恵

編集:内田美恵・十川治江

装幀:戸田ツトム・安斎利洋

この本は原著が1980年の刊行ではあるが、その後の複雑系の議論からカオス理論まで、コミュニケーション仮説からサイバー生態系まで、さまざまなスコープを先取りして、総じては「創発するシステムとは何か」という今後の課題の見取図を提供してみせたスーパーマジックな大著だった。

とても40年前の1980年に刊行された1冊とは思えないほど(アフガニスタン侵攻をめぐって米ソが危険な対立をしていた時期)、未来展望のための理論化にとりくんだ。その構想が「自己組織化」という視点にこだわった巨きな傘になっているのも当時としては稀有なことだったので、ぼくはかなり多くのめぼしい者たちにヤンツを読むことを薦めてきた。世界を編集したいならこの大冊をエドガール・モランの『方法』(法政大学出版局)とともに、なんとか読み了えておくことが必要だろうとも力説した。

実際にどの程度の連中がちゃんと読んでくれたかはわからないのだが、少なくとも金子郁容や鈴木寛が慶応の湘南藤沢キャンパスでゼミをもっていた頃は、全員がこれをテキストにしたはずだ。

冒頭に「メタゆらぎからすべてが始まる」と書いてある。この一言で本書の狙いがわかる。「メタゆらぎ」をどう感じるか、それがこれからの世界観や社会観に必要だというのだ。ヤンツがそう実感できたのは、ピーター・ブルックの『イク族』という演劇をバークレーで観たときだった。

イギリスの文化人類学者コリン・ターンブルがウガンダの山中で人口1000人程度のイク族に出会った。かれらは住みなれた狩猟の場所から新しい土地に強制移住させられ、適応できずに困っていた。しだいに部族のあいだの人間関係が荒み、エゴが角を出していた。ブルックはそこを突いて舞台化していたのだが、ヤンツはそれを見て大いに共感し、いったい「文明の危機」とは何なのかを考えた。

当時、さまざまな警告が発せられていた。ラルフ・ネーダー、ジャン・スマッツ、レイチェル・カーソン、アーヴィン・ラズローなどが「文明の危機」を指摘していた。この危機にどう対処したらいいのか、どんな考え方を提案したらいいのかというところまで議論は進んでいない。自分で組み合わせて考えるしかない。ヤンツは本書をもってこの自問自答に答えたかった。

こうして浮上してきたのが「メタゆらぎ」を内包した理論仮説の数々だ。まずはホワイトヘッドの有機体論的なプロセス哲学である。また、これを継承したベルタランフィの一般システム理論やウォディントンのエピジェネティックな発生学である。さらにはプリゴジンの熱力学的な散逸構造論、フォン・フェルスターの自己組織化論、マトゥラーナとヴァレラのオートポイエーシス(自己創出)論である。

ヤンツはこれらをまとめて「自己組織化理論」(self-organizing theory)という枠組で捉え、「世界は自己組織化しようとしているはずだ」とみなした。いまでは自己組織化理論は、宇宙から生命まで、脳科学から社会科学まで、たいていの本格的な議論の大前提の考え方になっているが、当時はそこを広げてみる試みはきわめて少なかった(いまでも広げていく思想はあまりない)。

自己組織化の「自己」(self)というのは、言わずもがなだろうけれど、いわゆる自我や自分のことではない。自然界や現象界や生体系のさまざまなプロセスの中には、自律的な秩序や構造が生じることがいろいろあるのだが(それがおこらなければ気象も生物も脳も言語もつくれないのだが)、そのときにその現象に自発的な組織化を促している動的な支点としての自己めいたものが想定されるので、それを自己組織化のきっかけをおこす「自己」と呼んだのである。

この「自己」は静的なときもある。それは自己集合(self-assemble)をおこすばあいで、このばあいはその集合体から何かが派生したり自律したりしてくることはない。それに対して「動的な自己」というものがあって、この動的な自己たちが集まって関与する現象の中からは、自律的な秩序や構造がつくりだされる可能性が高い。

たとえば、塩分や鉄分の溶液はそれが過飽和になるとそこに結晶が析出し、環境次第では結晶成長がおこっていく。パラジウムと窒素化合物を混ぜると8つのパーツが自己組織化してほぼ完全な正方形構造をつくる。神経細胞(ニューロン)は学習が進むうちに独自のネットワークをつくっていく。

こうした現象にはなんらかの動的な自己的なるものがかかわったのである。こうした現象が動的な自己をつくりだしつつ、その系(システム)に新たな秩序(order)を生み出したのだ。こういうことがおこることを自己組織化という。

自己組織化現象はどんな領域にもおこっているのか、それとも特異な現象にすぎないのかということは、まだ決着がついていない。ヤンツもそこを考えるために本書を組み立てた。そのため、本書自体が自己組織化をおこせるような記述を試みたのではないかと思われる。

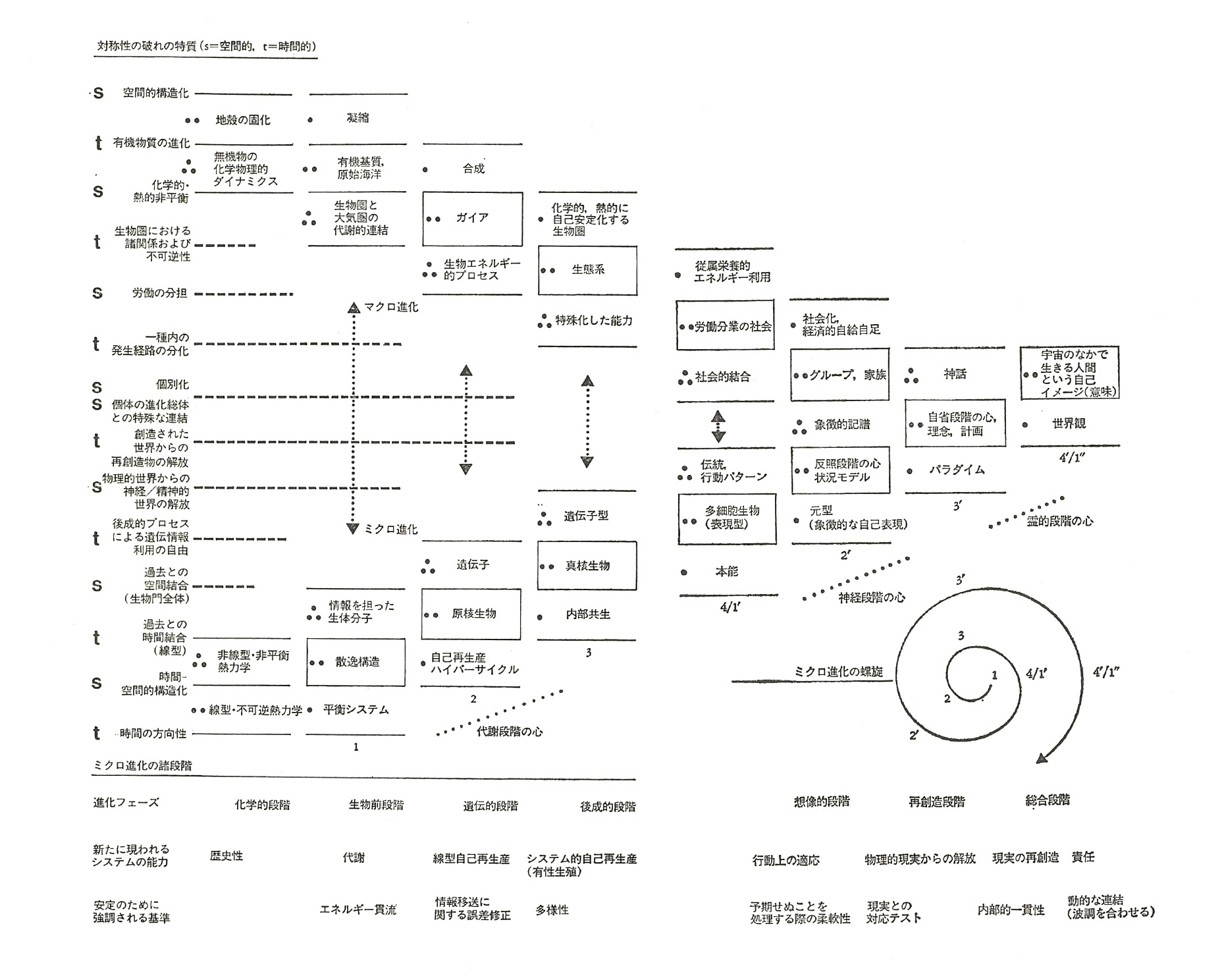

ヤンツの構成は綿密で壮大である。4部に分かれ、それぞれが3~5章で解読される。第1部「自己組織化」、第2部「マクロ宇宙とミクロ宇宙の相互進化」、第3部「自己超越」、第4部「創造性」というふうになる。

第1部「自己組織化」では、自然界にはさまざまなシステムがあって、それぞれにシステム特性があるけれど、その多くに秩序形成がおこっているのはなぜかということ、すなわちそういうシステムに自己創出性や自己参照性があるのはどうしてかということを問う。ヤンツが注目するのは「散逸構造」の性質と「ゆらぎ」の役割だ。主にはプリゴジンの見解が詳細に案内される。

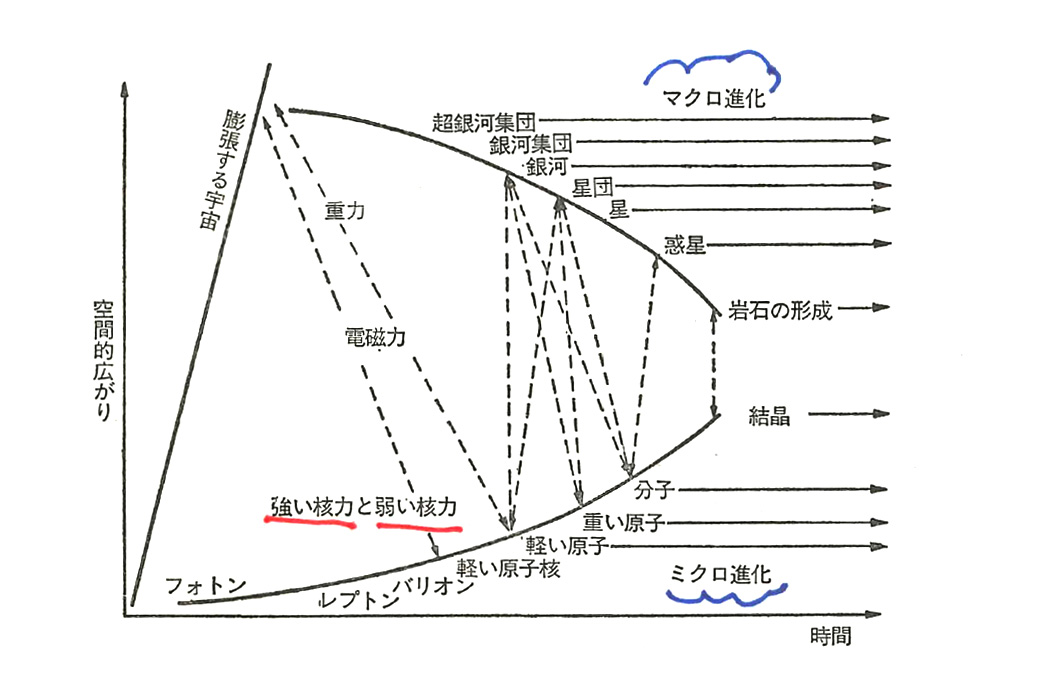

第2部「マクロ宇宙とミクロ宇宙の相互進化」は、エントロピーが増大しつつげる宇宙系(マクロ)でおこってきたことと、その太陽系の一隅に生じた地球生命系(ミクロ)でおこってきた出来事とをとりあげて、極大のマクロ現象(宇宙進化からガイアまで)と極小のミクロ現象(細胞から脳の出現まで)がなんらかの相互的な照応をおこしているだろう可能性を求める。とくに「対称性の破れ」の話を理論の大前提のドラマティック・プロローグにおいているところに先見の明があった。

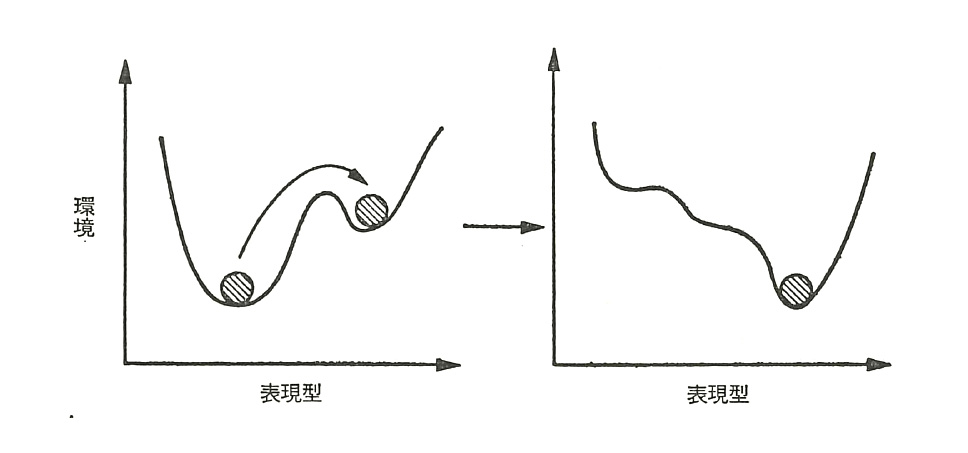

後半では「言語」や「心」の問題を扱い、そこにもマクロ゠ミクロ・フィードバックループを発見しようとして、ウォディントンの「エピジェネティック・ランドスケープ」(後成的風景)の考え方を拡張した。

つづく第3部の「自己超越」では、生物が自己組織化や形態形成を通してどんな回路を多層的につくってきたのか、そこに一方ではツリーライクなオーダー型のヒエラルキーが機能しているとともに、他方では「リゾームっぽい再帰的で再生的な回路」が併存していった理由を考察した。これらの動向がどのように人間と社会の特色に投影されていったのか、もし投影できていないところがあったとすれば、それはどういうものなのか、そのあたりに目を向けていく。

ヤンツは世界と人間と社会をあくまで肯定的に発展させようとしている思想者でありプランナーなので、例証される知識や強調される仮説の多くがシステム・ダイナミクス的で、たいていが自己超越的なものか、コミュニケーションの多重化を期待するものになっている。

第4部「創造性」は、個人の創造力を磨くためではなく、広く進化(エボルーション)と革命(レボルーション)をつないで語るための試みである。その「つなぎ」をできるだけ穏やかで漸進的なものにするため、文化の多様性、生活の自律性、組織のプロセス変革性、趣味の躍動性などに注目する。

いくつかの提案も掲げる。とくに経営陣がマルチレイヤーな哲学をもつこと、アスリートたちのロマンを共有すること、音楽家の作曲と演奏のプロセスに寄り添うこと、文芸や演劇や映画のとりくみに積極的に社会モデルを発見しあうことなどを強調する。それらを能動的に観察したり、それらと積極的にコミュニケーションしたりすることも「メタゆらぎ」を社会がとりこむには有効だというのである。

エリッヒ・ヤンツはオーストリア生まれで、ウィーン大学では天体物理学の学位を取得した。その後は技術工学と経営工学に関心を寄せて、カリフォルニア大学バークレー校で活躍するかたわら、トレードマネージャー、MHD発電エンジンの開発、各企業のマネジメント・コンサルティングなどに従事した。60年代半ばにはOECDの技術顧問になり、70年にはローマクラブの創設メンバーになったりしていた。

本書で、経営陣こそは哲学をもつべきであることを提案し、「マルチレベル・マネジメント」をさかんに促しているのは、ヤンツのこうした広範な略歴にもとづいている。実際にも、80年代を新たなベンチャースピリットによって立ち上がっていったウォズニアックやジョブズやビル・ゲイツたちは、みんなヤンツを読んでいた。ヤンツの本書はかれらのバイブルだったのだ。

これにくらべると、日本のIT系の起業家たちはこのような思想的な下地をほとんどもたないまま、ひたすらシリコンバレーの動向に追随したきらいがあったと言わざるをえない。あるいは「儲かればそれでいい」という技術開発やアプリ開発に走りすぎていったと言わざるをえない。いまからでも遅くないと言いたいところだが、かれらはもはやまにあわないだろうから、せめて新たな世代はヤンツに準ずる「基軸的なるもの」をインストールしておくべきだろう。

それでは、大著の中からヤンツの解読力と推理力と構想感覚を少しだけだが、お目にかけておく。ぼくなりの文脈編集をしてあるので、詳細については大著に当たられたほうがいい。

まず宇宙形成の熱力学の視点から。

宇宙はごくわずかな「対称性の破れ」と「真空のゆらぎ」から始まった。超高温状態の中では粒子と反粒子のめまぐるしい生成と消滅が続き、宇宙は急激に膨張し、その後に、輻射エネルギーが低下するにしたがって冷えていった。大きな変化がおこったのは4K(絶対温度四度)のときで(この温度は黒体輻射がおこる温度にそっくりだった)、この前後から宇宙は光優位から物質優位になっていった。相転移がおこったのである。

宇宙の出来事は「電磁力、弱い核力、強い核力、重力」という4つの力で説明できるはずである。そのうちの強い核力と重力の対称性が破れてミクロとマクロの両方にまたがる初期構造力が生まれ、弱い核力と電磁力の対称性が破れて中位のミドルウェアを示す構造力が生じた。宇宙の進化を促したのはこれらの相互作用とその「捩れ」によるものだった。

かくて宇宙は宇宙システム構造としての自己組織化を続けることになる。そこに超銀河が生まれ、銀河が生まれ、太陽系が生まれ、地球が生まれ、適度な熱力学的非平衡系の星となりえた地球の海中で、シアノバクテリアらが光合成をはじめた。さらには植物が吐き出した酸素によって地球を大気がとりまき、多様な動物進化からヒトが出現して、ヒトの文明を含む巨大生態系を創発した。われわれは、この「破れ」と「ゆらぎ」に始まる生態系の中にいるのである。

次に流体力学の視点から。

世界はいくつかの層流でできている。そこには創造はない。創造が生まれるのは流体的には乱流(turbulence)からである。なぜならそこには動的な構造が萌芽するからだ。それはプロセス構造である。層流にはこのプロセス構造はなく、したがってかつての秩序から想定できないような新たな創発的様相は、層流からは生まれない。

乱流から生まれてきたものには自発的な構造形成力があった。そこではエントロピーを外に放出することが可能になっている。現在の地球生態系のだいたいがそうなっている。それにもかかわらず、現在の社会や企業はエントロピーを外に出せないでいる。内部留保や銀行制度や金融システムと合体しすぎているからだ。生物や生命システムはそんなことはしない。つねにエントロピーを外に捨てている。それが細胞の活動であり、その細胞を宿主とするウイルスの仕事だ。

既存のシステムが新たに動きだすためには、あらためて「対称性の破れ」をおこすのがいい。過去と未来の対称性の破れ、あるいは事前と事後の対称性の破れだ。たいていの組織の停滞や疲労は、過去の方式が残りすぎていることか、仕事のプロセスがいつも同じ事前(計画と営業)と同じ事後(売上と利益)を踏襲していることが、原因になっている。このヤバい事態を突破するにも自己組織化理論が総合的に検討されるべきなのである。

続いてシステム工学や組織工学の視点から。

システムや組織はたいていは階層性やヒエラルキーをもっているものだが、だからといってそのシステム特性は個々の要素の帰属的な性質などではあらわせない。システム(組織)は必ず環境の中にある。だからむしろ、そのシステムが物質やエネルギーや情報を、どんなふうに環境とのあいだで交換しているかが、システム特性を見極めるにあたっては重要になる。

交換できていないシステムはどんなに充実して見えようとも、閉鎖系ないしは孤立系である。交換がおこっているシステムは、その内部が適度に非平衡(ときに積極的に不安定)であることが多く、新たな転換や発展がおこる可能性をもっている。

これを組織のほうから見ると、転換や発展が可能になる組織(システム)の中には、ハイパーサイクルが循環しながら動いているということになる。ハイパーサイクルはマンフレート・アイゲンが提唱した生命組織におけるクエン酸回路などの研究から発見したものであるが、人間の組織や社会システムにもあてはまる。ある触媒反応が組織を動かす最初のサイクルとなり、そのサイクル自体が自己触媒となってサイクル全体をハイパーサイクル化するのである。

このことをあらためて情報生命の発生プロセスに戻してから見ると、情報のカナリゼーション(運河化)と情報のフォールディング(折り目返し)とが何度か連打されることによって、当初の状態からはまったく想定できなかったようなエピジェネティック・ランドスケープ(後成的風景)ができているということになる。今日の社会は大生態系にふさわしいエピジェネティック・ランドスケープに似せるところが必要になっている。

さらに自己創出性と相互進化性の視点から。

いまのところ自己組織化理論が強調している特色は、①プロセスがシステムに及ぼすダイナミックス、②システムや組織が環境との持続的交換をおこすことで生まれる相互進化性、③ゆらぎやカオスから生じる非線形的な自己創出性、などにあらわれる。これらはまとめれば「ゆらぎを通した秩序生成」として確認できる。

では、システムや組織においてこれらを推進する母体は何かと言うに、ここにはかつてのフーリエ産業組合やマルクス的プロレタリアート集団も、フォード型工場生産体やドラッカー的経営主体も、民族主義的改革セクトも原始共産的なコミューンも母体にはなりえないだろうと言わざるをえない。ここで動的な主導力となりうるのは、おそらくは生命の発現と発揚に似たしくみを孕んだ個々の自己創出性が、ゆるやかな離合集散をおこしていくうちに自生的な意味変容を獲得していくプロセス体なのである。

そんなものがどこにあるかといえば、まだどこにもないけれど、中心をもたないネット・コミュニケーションや数々のマンマシーンの試みや、新たなアルゴリズムやプログラムの片隅から、そうしたプロセス体が顔を出さないともかぎらない。

ヤンツの構想は自己組織化のユートピック・エンジンを描いているという意味では、よくある「お花畑構想」のたぐいに属する。最終章に仏教やドラッグや神秘主義が顔をのぞかせているのも、当時のカリフォルニア型のフラワーチルドレン哲学めいて心配である。

しかし、最終章でヤンツが「強度」と「自治」と「意味」による複雑系を展望しようとしていることには、説得力のある可能性を感じる。そこでは確率論の新たな活用と相補性の機能の拡張とが述べられているのだが、それをいささか遠慮がちではあるが、“PEEK‐A‐BOO”と呼んでいるのがおもしろい。

ピーカブーとは「いない・いない・ばー」のことだ。本当の自己組織化は「いない・いない」のうちに「ばー」っとおこる作戦なのである。感染を免疫に学ぶ組織が待望されている。

⊕ 自己組織化する宇宙 ― 自然・生命・社会の創発的パラダイム ⊕

∈ 著者:エリッヒ・ヤンツ

∈ 発行者:中上千里夫

∈ 発行所:工作舎

∈ 製本:田中製本印刷株式会社

∈∈ 発行:1986年9月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序 エリッヒ・ヤンツを偲んで イリヤ・プリゴジーヌ

∈ まえがき

∈ 序章および要約 メタゆらぎから生まれる新たなパラダイム

∈ 0・1 自己再新の時

∈ 0・2 科学の自己再新

∈ 0・3 内容要約

∈ PART1 自己組織化=自然界におけるシステムのダイナミク

ス

∈ 第1章 序論・影とシンボルについて ケン・ウィルバー

∈ 1・1 還元主義を超えて

∈ 1・2 物理学における研究姿勢の三レベル

∈ 1・3 秩序形成の源泉としての対称性の破れ

∈ 第2章 散逸構造=自己創出性(オートポイエシス)

∈ 2・1 自発的な構造化

∈ 2・2 システム特性の階層的な見方

∈ 2・3 散逸構造の特徴

∈ 2・4 自己参照性と環境

∈ 第3章 ゆらぎをとおした秩序=システム進化

∈ 3・1 進化的フィードバッグ

∈ 3・2 ゆらぎの役割=ミクロの視点から

∈ 3・3 マクロ的不確定性

∈ 3・4 新奇度と確立度

∈ 3・5 システムのダイナミクスと歴史

∈ 第4章 自己組織化システムのモデル化

∈ 4・1 自然システムにおける相同的ダイナミクス

∈ 4・2 カタストロフィ理論によるもうひとつのアプロー

チ

∈ 4・3 物理-化学システム

∈ 4・4 生物システム

∈ 4・5 社会生物システム

∈ 4・6 生態系(エコロジカル・システム)

∈ 4・7 社会文化システム

∈ PART2 マクロ宇宙とミクロ宇宙の相互進化=対称性の破れ

から生まれたリアリティの歴史

∈ 第5章 宇宙のプレリュード

∈ 5・1 対称性が破れるプロセスとしての進化

∈ 5・2 物質を生んだ非対称性

∈ 5・3 物理力間の対称性の破れ=時空連続体が広がって

進化が展開する

∈ 5・4 間奏曲=凝縮による構造形成

∈ 5・5 宇宙構造の自己組織化

∈ 5・6 物質の移動と宇宙の「系統発生」

∈ 5・7 宇宙における時間の矢

∈ 第6章 生物化学的相互進化および生物圏相互進化

∈ 6・1 エネルギー流が化学進化の引き金を引く

∈ 6・2 生物前段階における自己組織化=散逸構造とハイ

パーサイクル

∈ 6・3 線型自己再生産=遺伝子コミュニケーションにお

ける垂直性

∈ 6・4 酸素の豊富な大気圏の形成=生命自身がさらなる

進化の条件をつくる

∈ 6・6 ガイア=生物圏お呼び大気圏の惑星的自己組織化

システム

∈ 第7章 生命ミクロ進化における発明

∈ 7・1 共生によって真核生物が出現する

∈ 7・2 有性生殖

∈ 7・3 従属栄養能力=生命が生命を食べる

∈ 7・4 多細胞生物に向けて

∈ 7・5 新奇性と確立性の難しいバランス

∈ 第8章 社会生物的関係(ソシオバイオロジー)と生態的関係

(エコロジー)=生物(オーガニズム)と環境

∈ 8・1 用語に関する注意点

∈ 8・2 エネルギーの最適利用

∈ 8・3 生命のマクロダイナミクス

∈ 8・4 生物と環境間のフィードバック・ループ=後成的

機構とマクロ進化

∈ 8・5 後成的機構とミクロ進化

∈ 8・6 長期的進化戦略に見られる時間的操作

∈ 8・7 人間=後成的進化の産物

∈ 8・8 個別化に向かう社会的進化

∈ 第9章 社会文化進化

∈ 9・1 生物コミュニケーションのダイナミクスな展開

∈ 9・2 ニューロン=高速コミュニケーションのスペシャ

リスト

∈ 9・3 動的原理としてのマインド

∈ 9・4 「三位一体の脳」の進化

∈ 9・5 精神作用の自己創出レベル

∈ 9・6 言語

∈ 9・7 世界の社会文化的再創造

∈ 9・8 主観性と客観性の相補的関係

∈ 9・9 創造的心によって切開かれる進化

∈ PART3 自己超越=進化のシステム理論に向けて

∈ 第10章 生命の循環プロセス

∈ 10・1 回路的組織機構=散逸的自己組織化のシステム

理論

∈ 10・2 自己組織化システムのヒエラルキー・タイプ

∈ 10・3 自己創出的自己再生システム

∈ 10・4 成長型ダイナミクスをもつシステム

∈ 10・5 回路的システム組織機構の相互進化

∈ 第11章 コミュニケーションと形態形成

∈ 11・1 コミュニケーション・タイプの一般分類

∈ 11・2 記憶の発生

∈ 11・3 系統後成的プロセス=散逸的原理と保存的原理

の相互作用

∈ 11・4 共生

∈ 11・5 マクロ、ミクロ宇宙相互進化の主要段階におけ

るコミュニケーション

∈ 11・6 コズミック・コネクション

∈ 第12章 進化プロセスの進化

∈ 12・1 システム・ダイナミクスのマクロ的、ミクロ的

描像

∈ 12・2 複雑さの出現

∈ 12・3 対称性の破れをとおして進行するメタ進化

∈ 12・4 ヒエラルキー的に確保された解放性

∈ 第13章 時間-空間的結合

∈ 13・1 コミュニケーションによる空間、時間の相互対応

∈ 13・2 時間の微細構造

∈ 13・3 進化における時間結合、空間結合の諸段階

∈ 13・4 進化の「目的」

∈ 第14章 多層的現実(マルチレベル・リアリティ)のダイナ

ミクス

∈ 14・1 多層的自己創出

∈ 14・2 ヒエラルキー的に調整されたダイナミクス

∈ 14・3 管理ヒエラルキーではない、層状の自治

∈ PART4 創造性=自己組織化と人間の世界

∈ 第15章 進化(エボリューション)=そして革命(レボ

リューション)

∈ 15・1 緩やかな変革=それは修正的操作か、進化のゆら

ぎか?

∈ 15・2 社会制度のメタ安定

∈ 15・3 量子的飛躍から「滑らかな」進化へ?

∈ 15・4 多元的文化と人間生活システムの自律性

∈ 第16章 倫理、道徳、システム・マネージメント

∈ 16・1 多層的(マルチレベル)倫理

∈ 16・2 計画における時間-空間的結合

∈ 16・3 経営トップの開放

∈ 16・4 構造的計画にかわるプロセス的計画

∈ 16・5 価値の相補性

∈ 第17章 エネルギー、経済、テクノロジー

∈ 17・1 エネルギー利用にみられる時間結合

∈ 17・2 エネルギー集約型経済

∈ 17・3 経済、環境、意識

∈ 第18章 創造のプロセス

∈ 18・1 創造のプロセス

∈ 18・2 開いた科学

∈ 18・3 意識の回りの舞台の上で

∈ 第19章 開放性の次元

∈ 19・1 強度・自律・意味=進化の進行に関する動態尺

度

∈ 19・2 存在の即時性

∈ 19・3 歴史的時間の止揚(サスペンション)

∈ エピローグ 意味

∈ 参考文献

∈ 訳者あとがき

∈ 事項索引

∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

エリッヒ・ヤンツ(Erich Jantsch)

1929年、オーストリアのウィーンに生まれる。51年ウィーン大学で天体物理学の学位を取得。その後、貿易会社のマネージャー、原子力工学とMHD発電のエンジニア、トップ・マネジメントの顧問、音楽・演劇評論家として多彩な実力を発揮。1962〜68年にはOECDの技術顧問をつとめ、技術予測と経営計画の世界的先導者となる。70年、ローマクラブの創設時には、設立メンバーのひとりとして参画。OECD時代と相前後して、C・H・ウォディントン、I・プリゴジーヌ、M・アイゲン、G・ベイトソンら、多ジャンルにわたるシステム理論の研究者たちとの交流を重ね、創発的パラダイムを生成するための「統合理論」を構想。スローン経営学校、マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア州立大学バークレー校などの研究員、客員教授を歴任しながら、創発的進化を追求する一連の編・著書を発表。

⊕ 訳者略歴 ⊕

芹沢高志(Takashi Serizawa)

1951年東京生まれ。神戸大学理学部数学科、横浜国立大学工学部建築学科を卒業後、(株)リジオナル・プランニング・チームで生態学的土地利用計画の研究に従事。その後、東京・四谷の禅寺、東長寺の新伽藍建設計画に参加したことをきっかけに、1989年、P3 art and environmentを設立。99年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後は場所を特定せずに、さまざまなアート、環境関係プロジェクトを展開する。著書に『この惑星を遊動する』(岩波書店)、『月面からの眺め』(毎日新聞社)、訳書にバックミンスター・フラー『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)、ケネス・ブラウワー『宇宙船とカヌー』(ちくま文庫)など。

内田美恵(Mie Uchida)

国際基督教大学卒業。単行本、雑誌の編集に携わり、『生命潮流』『タオ自然学』などを企画・編集。現在はフリーの翻訳家として活躍中。訳書に『アースワークス』『自己組織化する宇宙』などがある。