春を恨んだりはしない

震災をめぐって考えたこと

中央公論新社 2011

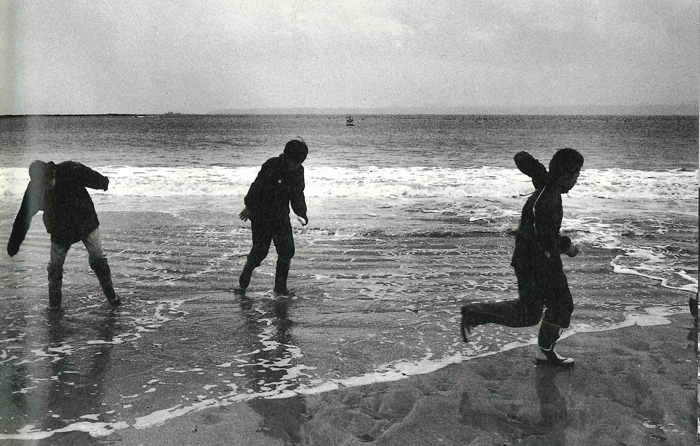

編集:未詳 写真/鷲尾和彦

装幀:白石良一・生島とも子

かなしき春の国を旅ゆく」。

先週、新潟を訪れたら桜の開花日だった。

いま、桜は東北の先端に向かって

ゆっくり北上している。

春が来ないということはない。

たしかに春はいつもやってくる。

けれども、その春は一日として同じ春ではない。

その春を恨むわけにはいかない。

ぼくは池澤夏樹の一冊を左見右見しながら、

しばらく日本の詩歌の春の動揺を懐かしんだ。

「かくまでも黒くかなしき色やある

わが思ふひとの春のまなざし」。

「作家になって長いが、こんな風に本を書いたことはなかった」と、あとがきに綴っているように、本書は池澤の数ある文章のなかでもやや特別なものになっている。

だいたい作家というもの、もともと言葉づかいにはたいそうな自信があるので、小説よりラクだとおぼしいエッセイを綴るとひどく達者になったり、やたらに勝手な書きっぷりになることが多いのだが、この本はちがう。たいそう慎重で、やや歯切れも悪く、そのぶんとても篤実な言葉を紡いでいる。

池澤はこんなことを考えた。魚が水を意識しないように、人間はたえず社会や環境を意識しつづけていられない。けれども魚は水をつくってはいないが、人間は社会をつくり、環境を操作した。

それゆえ、その社会や環境から逆襲のような出来事を突然に見せられると、人間はたちまち呆然とするか、あえて見過ごすか、ときには自分たちが特別の仕打ちにあったような気分になる。

思い出してみると、自分もいろいろだった。たとえば1963年11月23日のケネディ暗殺事件のときは、高校3年の池澤は荻窪駅の街頭テレビでそのニュースを見た。1985年8月12日の日航ジャンボ機墜落のときはミクロネシアのポナペ島でそのニュースを知った。とても切れ切れのことしかわからなかった。2001年の9・11のときは興奮してテレビ映像にかじりつき、数日後にはメルマガにありったけのメッセージを発信しはじめるようになっていた。2003年3月20日にイラク戦争が強硬されたときは和歌山県の南部川村の小さなホテルで朝食をとっていた。数カ月前にそのイラクから戻ったばかりだったのでショックだった。

3・11のとき、池澤は四国にいて吉野川を源流に辿る旅の途中だった。何かがもどかしかった。当然、そうだろう。ぼくは青山通りにいてすらもどかしかったのだから、吉野川の途中に知った大震災と大津波と原発事故は、さぞ隔靴掻痒だったろう。

本書のタイトルの『春を恨んだりはしない』は、ヴィスワヴァ・シンボルスカの『終わりと始まり』(未知谷)のなかの「眺めとの別れ」の一節の、

またやって来たからといって

春を恨んだりはしない

例年のように自分の義務を

果たしているからといって

春を責めたりはしない

わかっている わたしがいくら悲しくても

そのせいで緑の萌えるのが止まったりはしないと

から採られている。シンボルスカが夫を失ったあとで書いた詩だ。災害をかぶった春についての詩ではないけれど、池澤はこれを3月11日の東北に重ね、本書の主調低音にした。春はいつもやってくるけれど、その春は同じ春ではないわけである。

春をうたった日本の詩歌は数かぎりない。万葉古今このかた、西行(753夜)から蕪村(850夜)まで、それらをつないで読むだけで春の哲学が茫然と立ち上がってくるだろう。

見る人に花も昔を思ひ出てて恋しかるべし雨にしをるる(西行)

春風の花を散らすと見る夢はさめても胸のさわぐなりけり(西行)

泣きに来て花に隠るる思ひかな(蕪村)

遅き日のつもりて遠きむかしかな(蕪村)

これらは古典の春だが、近代以降の日本の春もさまざまな主人公に落ちてきた。柔らかい春なら、晶子(20夜)の「春の國 戀の御國(みくに)のあさぼらけ しるきは髪か梅花(ばいか)のあぶら」や「春三月 柱(じ)おかぬ琴に音たてぬふれしそぞろの宵の乱れ髪」のような官能に寄せたものに、また子規(499夜)の「行く春やほうほうとして蓬原(よもぎはら)」にみごとである。

胸騒ぎがする春は西行の古典的な特権ではない。近代詩人たちもみんな胸騒ぎを経験した。

朔太郎(665夜)はしきりに「春は遠くからけぷって来る」というイメージをもっていた。これは朔太郎が大切にしていた「しづかなる霊魂のノスタルヂヤ」にまつわって、「倚音」「遠い実在」「あこがれ」といったことを春に託してみせた哲学だった。

白秋(1048夜)の『風隠集』は「震前」「大震の年」「震後一年」「震後二年」というふうになっていて、関東大震災がもたらしたなんらかの感覚変化を歌にしている。「わが宿の竹の林の春の暮 仏焔ふかし蒟蒻(こんにゃく)の花」「この大地震(おおなゐ)避くるすべなしひれ伏して揺りのまにまにまかせてぞ居る」「湯にをりて我と子と聴く春雨は孟宗と梅にふれるなるらし」というふうに進む。

その白秋にこんな歌がある。「かくまでも黒くかなしき色やある わが思ふひとの春のまなざし」。人はたとえあるときに何がおこっても、春がくるたびにその何かを想うものなのだ。

こうした近代詩歌のなかで、春に決断を迫っているのは、やっぱり宮沢賢治(900夜)の『春と修羅』だろう。「春」の字を配してこのタイトルを超える詩集はない。3・11も修羅だった。

かつてぼくは『春と修羅』のなかの「春光呪詛」という詩に驚いたことがある。「いつたいそいつはなんのざまだ どういうことかわかつてゐるか」と始まる詩だ。ギョッとした。賢治の春は並大抵の春じゃない。

「いつたいそいつはなんのざまだ/どういうことかわかつてゐるか/髪がくろくてながく/しんとくちをつぐむ/ただそれつきりのことだ」というのだ。これは春に修羅をぶつけていて、あまりある。そして「春は草穂に呆(ほう)け/うつくしさはきえるぞ/(ここは青ぐろくてがらんとしたもんだ」となって、最後に「(おおこのにがさ青さつめたさ)」となる。「おお、この苦さ、青さ、冷たさ」はふつうの春じゃない。

池澤は歳をふるにしたがって「自然は人間に対して無関心だ」という結論にいきついたようで(そのことを本書にも書いている)、このような見方は賢治の『水仙月の四日』によくあらわれていると言う。雪婆んごは東北に大雪をもたらす正体である。その雪婆んごは「おや、をかしな子がゐるね。さうさう、こつちへとつておしまひ。水仙月の四日だもの、一人や二人とつたつていゝんだよ」と言う。

自然の邪険とはこういうもので、あと1メートルで津波から人が逃れられたかどうかなど、いっこうに無頓着であって、無慈悲なのである。池澤は、賢治にはそのことがよくよくわかっていただろうと書いている。

若山牧水(589夜)の地震の歌はほとんど知られていない。太田喜志子との貧しい結婚生活が始まろうとしている28歳のとき、三浦半島の三崎に旅をして、そこで地震にあった。明治末年のことである。

ゆらゆらと地震(なゐ)こそわたれ 月の夜の沖辺に青く死にし岬に

わが二十八歳(にじゅうはち)のさびしき五月終わるころ よべもこよひも崎は地震(なゐ)する

この三崎旅行については、かつて大岡信が『若山牧水』(中公文庫)のなかで、結婚してもあいかわらず遊びたがる牧水の心情を「なかなかのくわせ者」というふうに揶揄していたが、ぼくはそうは思わない。それよりも、このときの地震や余震を三十一文字にしたことを思いたい。

しかし牧水の歌のなかで最も3・11の東北にふさわしいのは、なんといっても「山ねむる山のふもとに海ねむるかなしき春の国をたびゆく」だろう。これは明治40年から越年して園田小枝子と房総の海を旅したときのもので、このとき例の代表作「白鳥は哀しからずや空の青 海のあをにも染まずただよふ」も詠まれている。「山ねむる山のふもとに海ねむる」という言い回し、これに「かなしき春の国を旅ゆく」がひっついていて、独壇場である。「かなしき春の」かつ「国を旅ゆく」とだぶって響いてくる。

3月11日、東北はまだ「春」ではなかった。気仙沼や仙台には雪が降っていた。

しかしそれから、東北の各地にだんだん桜が開いていった。地震と津波の爪痕は桜の開花とともにあからさまになっていったのである。

池澤は3月23日に高速バスが動いていることを知って、仙台の叔母のところへ行くつもりで北に発った。25日に仙台を訪れ、4月8日に若林の荒浜地区に入った。道路の脇にはもう残骸が積み上がっていたが、家々は上半身がすべてなくなって土台だけになっている。海岸に出てみると、静かな海を眺めているだけなのに、海辺に立っているのがだんだん苦しくなった。坐りこんで眼を閉じるしかなかったらしい。

翌日、塩竈から石巻に向かった。松島を通りすぎるときは車窓からテオ・アンゲロプロスの映画『エレニの旅』の場面のような美しい海が走っていた。鳴瀬川を渡ると堤防にゴミがこびりついて、どこまで津波が押し寄せたのかがわかった。石巻では石巻日日新聞を訪ねて、報道部長の武内宏之さんの話を聞いた。あの壁新聞を刊しつづけたちっぽけな新聞社だ。

ぼくも立ちすくんだ焼け爛れた門脇(かどのわき)小学校を見て、さらに女川に向かった。女川原発には行けなかった。

4月10日、気仙沼に入った。山浦玄嗣は、気仙沼で日々使われる言葉ばかりをまとめた『ケセン語大辞典』(無明舎出版)を発表した大船渡のお医者さんである。かつて井上ひさし(975夜)が『吉里吉里人』でその地の言葉をみごとに喋らせていたことに通じる仕事だった。

池澤は気になって山浦さんを訪れた。 盛(さかり)町の山浦医院では床上まで波が来たという話をはじめ、いろいろ話を交わしたが、心に残ったのは昔から知り合いの老人の患者を診察しながら、「生きていてよかったな」と言うと、「だけど俺より立派な人がたくさん死んだ」と言って泣いてしまったという話だった。

池澤は「語りかける」ということが、そのまま暮らしでありそのまま町であり、また言葉の源泉力なのだということをあらためて思い知る。「諦める」とは何かが「明らめるもの」になるということなのだ。

中原中也(351夜)には三部構成の『春日狂想』があった。錯乱する者が愛するものを失ったことを「今は春なのか」と問うた。そこで中也の胸に去来したのは「奉仕」だったのである。あらためて春を恨んだりしない日本の春を味わいたい。

命二ツの中に活(いき)たる桜哉(芭蕉)

夕ざくらけふも昔になりにけり(一茶)

さくら散るゆふべは歌を誦しまつる古き密呪のさきはひは来む(斎藤史)

この国の言葉によりて花ぐもり(阿部青蛙)

いづかたも水行く途中春の暮(永田耕衣)

村境の春や錆びたる捨て車輪ふるさとまとめて花いちもんめ(寺山修司)

妻のゐる仏界もいま桜かな(森澄雄)

あの山の名残りの花にちちとはは(黒田杏子)

ああ春は花産霊して紗に透けて露わな脚となりて儚や(福島泰樹)

春風や柩を置きし畳拭く(依光陽子)

『春を恨んだりはしない:震災をめぐって考えたこと』

著者:池澤夏樹

2011年9月11日 発行

写真:鷲尾和彦

装幀:白石良一/生島とも子

発行者:小林敬和

発行所:中央公論新社

【目次情報】

1 まえがき、あるいは死者たち

2 春を恨んだりはしない

3 あの日、あの後の日々

4 被災地の静寂

5 国土としての日本列島

6 避難所の前で

7 昔、原発というものがあった

8 政治に何ができるか

9 ヴォルテールの困惑

書き終えて

【著者情報】

池澤夏樹(いけざわ・なつき)

作家、詩人。1945年北海道帯広市に生まれる。父は作家の福永武彦。母は詩人の原條あき子。娘は声優の池澤春菜。埼玉大学理工学部中退。1987年、「スティル・ライフ」で中央公論新人賞受賞。翌年同作品で芥川賞を受賞。1993年、『マシアス・ギリの失脚』で谷崎潤一郎賞を受賞。2003年、第七回司馬遼太郎賞を受賞。2011年、第145回を最後に芥川賞選考委員を退任(15年間務めた)。