図像の哲学

いかにイメージは意味をつくるか

法政大学出版局 2017

Gottfried Boehm

Wie Bilder Sinn ezeugen―Die Macht des zeigens 2007

[訳]塩川千夏・村井則夫

編集:奥田のぞみ

装幀:カンディンスキー「空色」 協力:梅田孝太・辻麻衣子・森祐亮・伊勢俊介

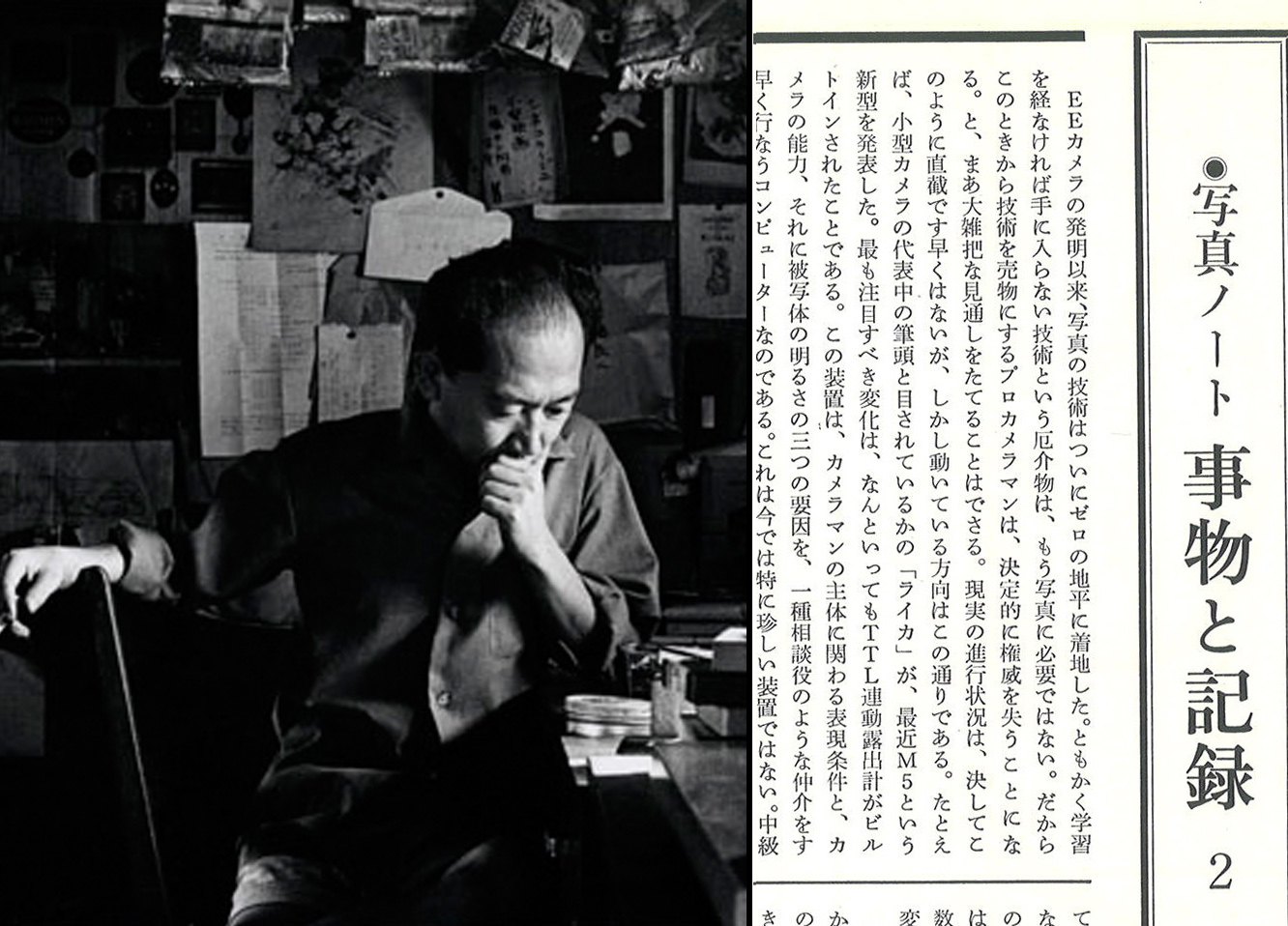

ゆっくり丁寧な挨拶のあと、大辻清司さんから「ついては、うちの学校で写真の授業をしてもらいたい」と言われた。大辻さんは桑沢デザイン研究所の写真科の主任教授で(その後に造形大学に移ったが)、出会ってまもなくのころだった。ぼくが「遊」の2号を編集していたときで、「ピンときました。いま写真について喋れるのは松岡さん、この人だと思ったんですよ」と言われる。

すぐさま「カメラなんてちゃんといじったことないですよ。むりです」と断ったら、「いえいえ、イメージについての講義を担当してほしいんです」「写真とイメージの関係です。写真家たちがどういうふうにイメージと格闘しているか、そこを学生たちに話していただければいいんです」とおっしゃる。これは買いかぶられたなと思ったけれど、大辻さんが妙にシュールで不思議な人だったこともあって(戦後の前衛写真の草分けで、コンポラ写真の名付け親)、結局は引き受けた。

開講までに3ケ月ほどあったので、あらためて世界の写真の変遷とめぼしい写真集をできるかぎり見た。次に奈良原一高、田村彰英(当時は田村シゲル)、森永純、横須賀功光、有田泰而を訪れて、いろいろ話した。そんな程度でとりあえずは授業に臨んだのだが、写真だけを相手に「イメージ」をめぐる考え方や見方を話すのは、たいへんタフなエチュードになった。

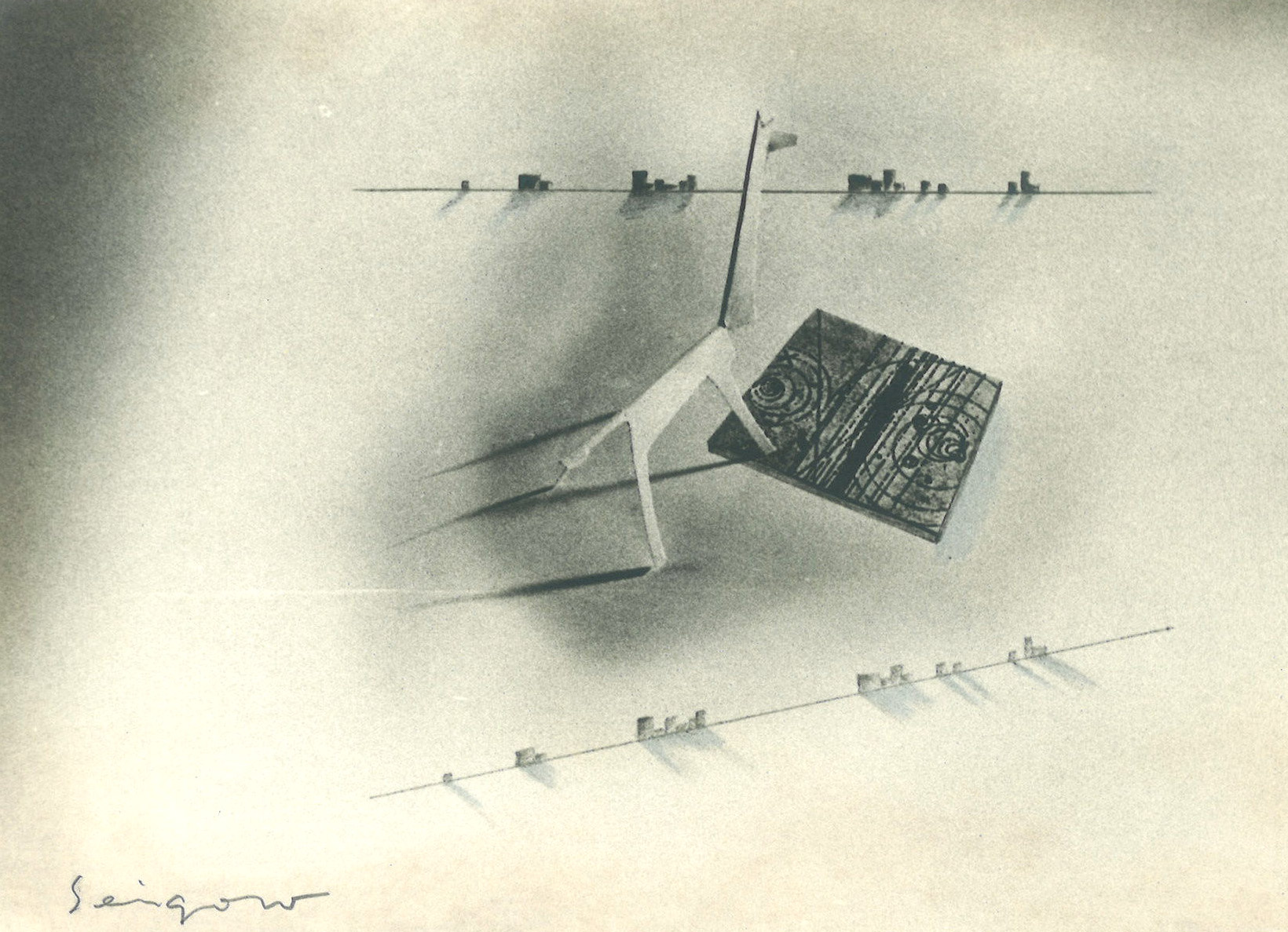

実験精神に貫かれた制作を展開し、「写真」の可能性について原理論的な思考をしつづけた。「遊」の創刊号から「写真ノート 事物と記録」を連載していた。松岡にモホリ=ナギを紹介した張本人。

たとえばこんな授業をした。学生に渋谷近辺で撮った写真のプリントを提出させ(桑沢の校舎は渋谷NHK前にあった)、目の前でプリントを裏返して「何を撮ったのか」と訊く。「帽子を撮りました」「ふうん、どこで?」「帽子屋のウィンドーのガラスの外から」「どんな帽子をいくつ、どんなふうに撮ったの?」「7つくらいかな、いや10個以上かな」「何色が多かった?」「グレー、黒もあった」「外の天気は?」「晴れてました」「ガラスの映りこみは避けた?」「できるだけ」。ここでやおらプリントを表にして「この写真の何を感じてもらいたいの?」。

みんな曖昧にしか答えられない。カメラが全部収めてくれたのだから、それでいいと思いすぎているのだ。せめて被写体ひとつにつき20分ほどじっくり撮ろうとしていたら、それなりのことも点検できたろうが、パッパッと撮ったのである。それでも、あらためて撮った「当時」を問われてみると、アタマの中にあのときレンズが向いた形に「吹き出し」が生ずる。ぼくと学生はその吹き出しと写真の「あいだ」の出来事を交わすのである。

こんな授業もした。自転車にカメラを取り付けさせて(どこでもいい)、好きな界隈をゆっくり走りながらリモートボタンでいろいろ写真を撮り、それらをプリントしてタイトル、狙い、感想、キャプションを付けるというものだ。

これは自分でファインダーを覗いていないので、自転車の前輪が向いている漠然としたアングルの中でシャッターを切るため、撮りたい対象がちょん切れてしまったり、よけいなものが入ったり、ピンボケになる。そんな写真ではあるが、学生たちは自転車の座高からなんらかのヴィスタを捉えたつもりで、それがモノクロ写真のイメージならこうなるだろうということを撮る。そこではわれわれの視覚体験がどんなズーム性やフォーカスや濃淡をもとうとしているのか、既視感や意外性はどうか、それらについての何かをちょっとは考えたはずなのである。

言うまでもないことだけれど、絵画やデザインや写真や楽曲はそれ自体として「何か」をあらわしている。この「何か」は興味、共感、技法のため、違和感、思い出にまつわるもの、メッセージ、自分の故郷、創作衝動、いろいろだ。そこには「なんらかのイメージ」があらわされている。

イメージは、日本語では印象などという。イメージや印象には表象・形象・心象などが含まれる。われわれは任意の表現活動を通して、さまざまなイメージを抽出し、組み立て、会話をしてきた。ターナー(1221夜)や黒田清輝やアッジェのように写生的なイメージになることもあれば、カンディンスキーやモホリ・ナギ(1217夜)や北脇昇やモンドリアンのように、図解やコンポジション(構成)そのものがイメージになるということもある。

作品になるからイメージがお出ましするのではない。隣りのアパートの風情、八百屋に並ぶ野菜や果物たち、新聞に載った網点のモノクロのニュース写真、雨の中を走る自動車の光りぐあい、コンビニのケースで冷えているアイスキャンデー、ガールフレンドが着ている服装にも、イメージがくっついている。そこからも表象・形象・心象がやってくる。写真はこういうものを撮り、そこに掴みかけたイメージを矩形にカットアップして、DPEする。

ただ日常的に出会っているものたちは、それぞれ即時的なイメージをもってはいるものの、時々刻々通りすぎていくし、ほぼ砂上の指絵のように消えていく。アタマの中に強い表象・形象・心象を残さない。仮りに残すものがあったとしても、めったに再生できない。ときたま夢の中で再生されたりすることもあるけれど、これはほとんど説明がつかない。

そこでスケッチをしたり写真を撮ったりする。そうすると意外なことがおこる。岸田劉生(320夜)の《麗子像》がそうであるように、ふだんしょっちゅう接しているはずの自分の娘を描いてみたのに極端な顔貌イメージを強調することになったり、ジャコメッティ(500夜)の人体彫塑がそうであるように細くなったり長くなったり、エドワード・ウェストンの写真がそうなったようにピーマンの接写が女体に見えてきたりする。

桑沢の学生たちにも、視覚とイメージと表現のあいだにはさまざまなズレや強調や歪曲や補填がおこることを感じてもらいたかったのである。

アメリカの写真家、エドワード・ウェストンは、人間の見たままのシャープな視線を保存すべく、ストレートフォトグラフィに挑んだ。光の反射と曲率の近似するピーマンの女性性を引き出した。

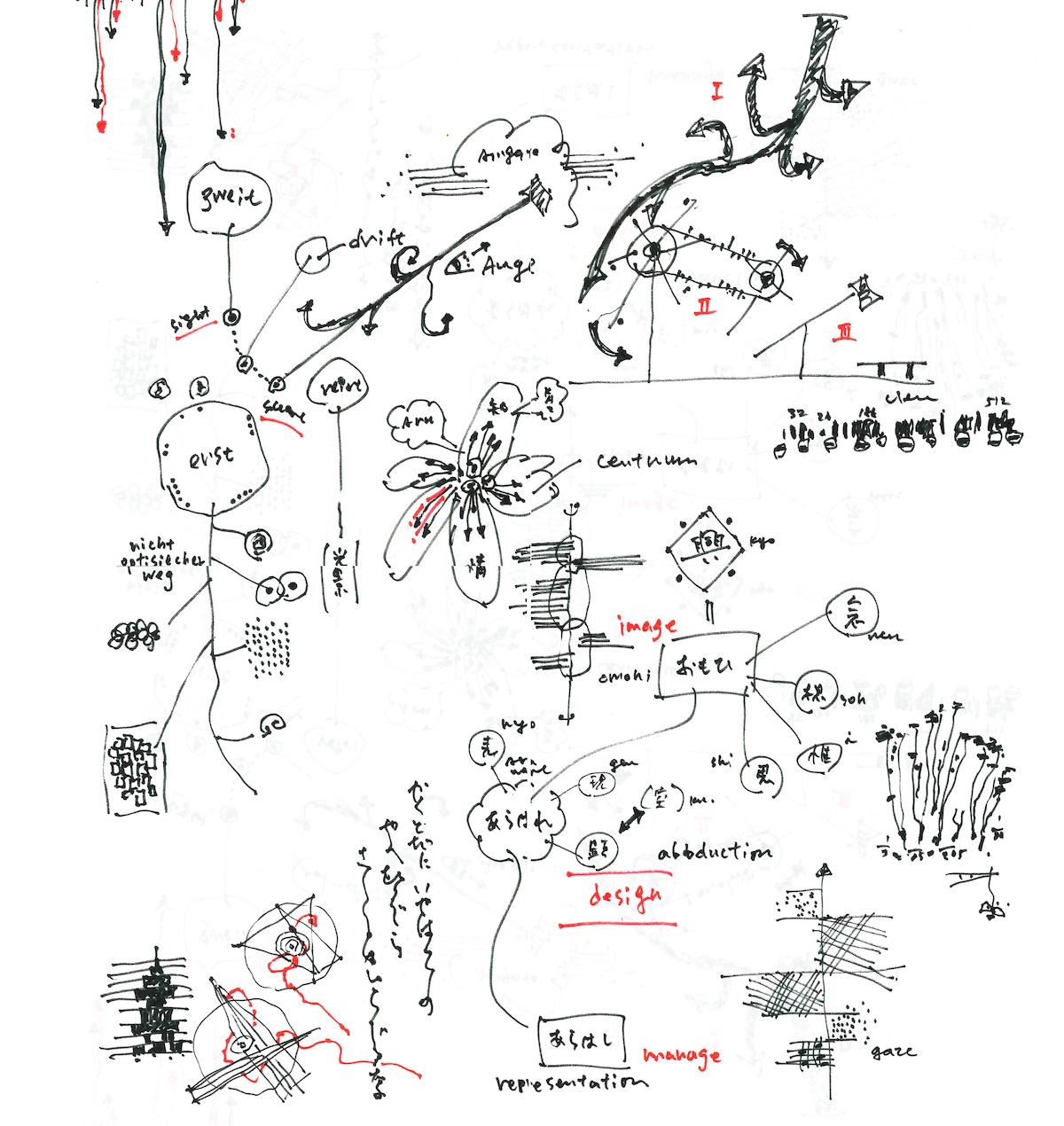

桑沢体験はぼくのイメージ探検の始まりでもあった。のちに編集工学では「注意のカーソル」の動きや辿りに着目して、「イメージとマネージの関係」をさぐることを奨め、マネージメントに対するに“イメージメント”の重要性を説くのだが、そういうことを思いついたのは桑沢の授業をなんとか工夫しようとしていたことから生じたものだった。

イメージ化されたものは必ず知覚組織によってそれなりにマネージされているし、その過去にマネージされた知覚や記憶によって新たなイメージが引っ張られているのだから、われわれはイメージをたえずイメージメントしているわけなのである。そのイメージングのプロセスをもっと徹底して取り出したほうがいいという奨めだ。

しかし20代後半でのイメージ探検は難渋をきわめた。のちのちわかってはきたが、いったいわれわれは何をもってイメージと見ているのか、いつどのようにイメージング・プロセスを振り返れるようになったのかということは、知覚や脳をめぐる研究をもってしても、また表現をめぐる研究によっても、けっこうな難問だったのである。

ちなみに余談だが、桑沢ではそのうち「どうも松岡正剛というセンセイがおもしろい授業をしているようだ」という評判が立ったらしく、グラフィック科やファッション科の学生が聞きたいと言ってきた。だったらそうしてあげようと思って教務科に話すと「それはダメです、越境させないでください」とにべもない。やむなく特定日をもうけて別教室で広く話すことにした。自腹も切った。そこにやってきたのが戸田ツトム、工藤強勝、木村久美子、横山登たちだったのである。戸田と木村は工作舎のメンバーになった。もともと写真科にいた田辺澄江も工作舎に来た。彼女は写真家と結婚し、いまは工作舎の代表をしている。

もう少し、若い頃のことを書いておく。

学生時代、レンブラント(1255夜)の画集に収録されていた《ガリラヤ湖で嵐に遭うキリスト》のスケッチを見て、とても引っぱられたことがあった。すばやくペンを走らせたものだろうに、完璧な「絵」になっていた。なぜレンブラントにこんなことができるのか。気になった。

その後、グラフィックデザイナーの宇野亜喜良や杉浦康平(981夜)や建築家の磯崎新(898夜)と仕事をするようになって、そのラフなドローイングや模式的なスケッチに痺れた。簡単な走り描きのようなものなのにコア・イメージがちゃんと伝わってくる。みんなレンブラントに近いことをしているのだと感じた。

そこでスケッチやデッサンというもの、いわば「イメージング以前」「イメージング以降」が気になってきたのだが、よくよく思い出してみると、そうしたことは、ぼくの子供時代の日々にも出入りしていたのである。以来、いろいろのことを思い返し、それらが編集工学の素材や食材になっていった。

みんなと遊んだお絵かき、母の走り書き、友人がノートに描いた先公のマンガチックな似顔絵、数学の先生がチョークで描いた黒板の幾何の図、叔父の日本画家が写生のときに描いていたなめらかな線、さまざまな書の間架結構、スナック菓子のロゴや会社のマーク、町の看板や映画のタイトル‥‥。いずれも目に鮮やかにのこっている。そこで考えこんだ。子供時代のぼくはこういうものと何を交わしてきたのだろうか。

子供時代だけのことではない。あらためて点検してみれば、われわれのイメージの歴史はおびただしい画像、図、輪郭、絵、イコン、フィギュア、映像、図式、モデリングされたもの、プロフィール、似像、模像、スケッチ、ドローイング、カリカチュア、フィギュア、イラストレーションなどで埋められてきた。なかには視覚的な断片にすぎないものやわかりにくい図像も少なくないが、それでもそこからはイメージやその前駆体が伝わってきた。その場合、学習とアートとデザインと商品はたいてい混じっていた。

また、そうしたイメージは先行するものを逃さず、必ずや次世代ではもっと印象深いイメージ表現に達してきた。カラヴァッジョ(1497夜)はゴッホになり、ゴッホはピカソ(1650夜)になり、ブルーノ・ムナーリ(1285夜)はソットサス(1014夜)や倉俣史朗に、倉俣は川崎和男(924夜)になったのである。

時代をこえて、いったい何が伝わってきたのか。工作舎時代のぼくはしだいに『相似律』や『全宇宙誌』や『アート・ジャパネスク』にとりくむことになる。

本書は「イメージはどのようにして意味をもつのか」ということに挑んだ一冊である。著者のゴットフリート・ベームはドイツの美術史家で、遠近法の研究、ルネサンスの肖像画をめぐるイコノロジー、セザンヌの画法などを探索して、夙(つと)にこれらについてまとめ、2005年からはバーゼルのスイス国立科学財団(SNSF)に所属してイメージをめぐる研究チームを主導してきた。バーゼルは世界中の300近いトップ・ギャラリーが集まる「アート・バーゼル」の聖地である。

ベームはイメージをつくっている主要なものを「像ないしは図像」(Bild)とみなし、画家やアーティストたちが自分の作品でどんなふうに像や図像を扱ってきたのかを分析した。本書にはそのビルト分析の成果がいかされている。

分析にあたっては解釈学(Hermeneutic)に依拠した。シュライアマハーに始まりハイデガー(916夜)やガダマーやリクールに及んだ、あの解釈学だ(ロムバッハ1782夜参照)。とくにガダマーの『真理と方法』(法政大学出版局)を導きの糸とした(ガダマーとの共同研究もしている)。この大著は第1部で芸術がとりくむイメージを対象にしていた。

ベームもガダマーに倣って芸術作品をとりあげることによってイメージの正体を浮き彫りにしようとした。たとえばヤン・ファン・アイクの《アルノルフィーニ夫妻像》、アンリ・マティスの《ダンス》、エル・リシツキーの《プロウン・ルーム》、ジャン・デュビュッフェの《形而上学》などなどだ。本書にはそのほか100例以上の視覚作品が登場する。

ガダマーやベームは、対象や現象それ自身が存在することによって何かを「見せていること」(Zeigen)を重視する。それは「見え」「様子」「アピアランス」でもあるが、外見的なことだけではない。「ぼくのおばあちゃんがそこにいる」ということには、外見だけではないものが含まれる。おばあちゃんもイメージやイメージの束なのである。

そうした「もの」や「こと」が「見せていること」は、われわれに何かの反応を促し、知覚・認知・記憶・表現をゆさぶり、なんらかのイメージングをキックしている。それなら、それらを言葉や図像やスケッチやデッサンにあらためて表現転化するということにはどんなしくみが作動しているのか。二人はそこを議論のスタートにおいた。

大前提にしたのはとても大事なことだった。すなわち「語ることは示すことである」けれども、とはいえ「見せることは語ることではない」という前提だ。

アーティストやデザイナーは「見せる」という行為をおこす。その「見せる」には「語る」ための習慣や文法や解釈とは異なることが出入りする。左脳的ではない右脳的な反応によるとも推察されているが、それだけではない。そこには絵筆や粘土やカメラなどの道具もかかわるし、それよりなにより「見せる」が成立できるのは作品を成立させている何かが「見る解釈」をもたらしているからなのだ。

そもそも「語る」も「見せる」も意味を誕生させていて、その意味は「語る」においても「見せる」においても共通するはずなのである。おそらく「歌う」「聴く」にも共通するだろう。イメージとしてそこに示されているものは意味であるか、その意味の半ちらけか片寄りか、ないしは重なりなのである。

つまりはイメージの正体は意味を暗示するものだったのである。ぼくはのちに、そこには「単語の目録/イメージの辞書/ルールの群」が総動員されるとみなした。

われわれには対象のイメージを通して、そこにひそむ意味を掴むメタ・ホドス(方法)が内在しているのである。ヴィゴツキーはそれらを認知道具と呼んだが(1540夜参照)、それをわかりやすくいえば「感知力」(Gespür)とでもいうものだ。

ただしこの感知力は直立二足歩行をして脳を肥大化させたわれわれに内在しているだけに、認知道具が掴んだイメージを外にあらわそうとすると(言葉やスケッチや楽器によつて)、さまざまな差異が生じる。とんでもないものにもなる。子供のころの図工の授業で写生やデッサンに各自の著しいちがいが出たように、素材や大きさによってもちがってくるし、その当人の中でも野菜を見るときと飛行機を見るときでは、感知力の外在化にちがいがあらわれる。

この外在化のちがいをもたらしているイメージングの基礎の単位のようなもの、そこに立ち上がってきたもの、それが本書で「図像」(ビルト)とされたものである。

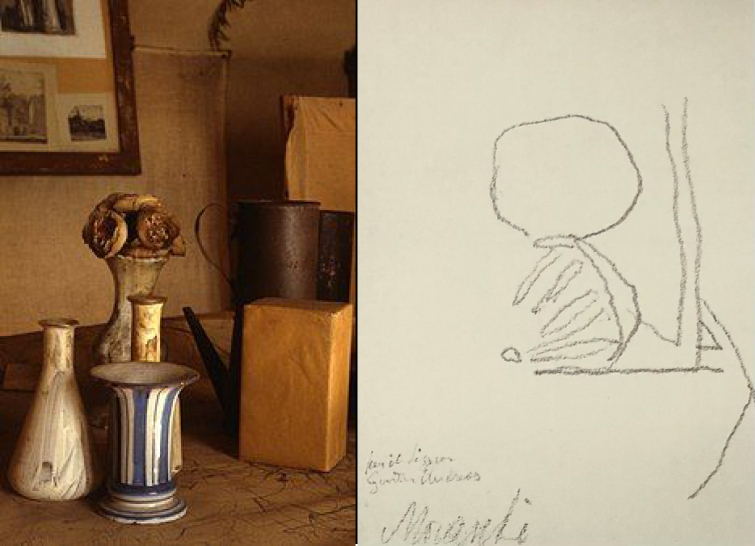

ジョルジョ・モランディのアトリエ(左図)と素描作品(右図)。モランディは何年にもわたってアトリエテーブルの上に集めた容器群を同じ視点から繰り返し見つめ、その別様のあらわれを探求し続けた。この素描においては、一本の線が容器の輪郭も相互の距離感も、容器を照らす光の質感さえも表現している。モランディの感知力とは、見えている映像のみならず、五感の全てを受け止め統合する力だった。

定義上のことでいえば、本書で「図像」(ビルト)と言っているのは「なんらかの手法によってそこに呈示されたイメージ」のことである。

日常的なドイツ語では、ビルトは絵画、写真、映画やテレビの映像、トランプの絵札、ファッション的なフィギュアやシルエット、眺めた風景や光景、比喩的に見えるもの、何かとそっくりなであることを連想させるもの、似像、肖像などをさす。英語では日常的につかう意味での「ピクチャー」にあたると思う。

もともとビルトの本来の語義には「面影」が去来する。ゲーテ(970夜)が植物や人間や世界を相手にとことん探索したかったものも(原植物や原イメージ)、面影としてのビルトだった。しかし本書では、ビルトはこれまで主要な画家や写真家が扱ってきたものすべてがビルトだったとみなしている。ビルトがイメージの正体なのである。

かくして本書はアーティストたちがどのようにビルトに注目してきたのか、そのビルトがそれぞれの時代のアーティストによって、どのように雄弁になったのか、あるいは引き算されたのか、いろいろ例をあげ、その作品にいちいちふれながら解釈学的なビルトやイメージの捻出の仕方を案内した。そこを好きに摘まむように読んでいくのが本書のおもしろさになっている。

アルヌルフ・ライナーの《デスマスクの重ね塗り》(左図)では、ドイツ画家アドルフ・メンツェルのデスマスク写真を黒の太い線で無造作に塗りつぶしている。粗暴なエネルギーが写真よりも雄弁に死を暗示する。デュシャンの《片目を近づけて(ガラスの裏側から)約一時間賞すること》(右図)は、左右の目の視野のズレによって、絵が動いているように見える。

さきほどちょっと紹介しておいたが、たとえばアイクの《アルノルフィーニ夫妻像》は室内に無表情な夫妻が立っているだけなのに、ずっと見つめていても飽きない。中央の壁に掛けられた凸面鏡の中に描きこまれた内景が、この夫妻のいる部屋を覗く者の視線に重なるため、ガダマーのいう「付帯現前化」や「共現在化」が生じて、いくつもの物語が想像されてくる。ビルトは物語を喚起する力をもっているのである。

マティスの1909年の作品《ダンス》はとても自由だ。緑と紺の色面の背景の中で5人の裸婦が愉しそうに互いに手をつないで時計回りに踊っているだけなのだが、見る者の気分を開放させる。この絵には元絵があった。似たような踊りあうダンスのシーンが3年前の《生きる喜び》の中に小さく描かれていた。それが《ダンス》ではいっさいの装飾性が省かれて、4メートル大の絵になった。それでどうなったのか、ダンスというビルト(=イメージ)だけが圧倒的な力で示されたのだ。

1923年のリシツキーの《プロウン・ルーム》はいまなおデザインの可能性を告示しつづけている。四角形の部屋の三方の壁に配置されている形象要素がもたらすイメージの構成的可能性を狙ったもので、「プロウン」(PROUN)とは当時のロシア的芸術刷新プログラムのことだった。その後のモダンデザインの可能性の多くがここから出てきた。ピエト・モンドリアンの《マダムB》はリシツキーのビルトを色面に変換させたものだった。

デュビュッフェの1950年の《形而上学》は、巨大な人の形をした輪郭の中に不定形なノイズのうごめきのようなものが充ちている絵のようでありながら、そこには幼童性ともいうべき原始的な感知力がそのままあらわれているように見える。最近は「アール・ブリュット」(生の芸術)の名で発達障害者などが描くヴィジュアルイメージが注目されているが、デュビュッフェの作品が知られるようになったときは「アンフォルメル」と呼ばれた。ビルトは混沌や雑多からイメージを引き出してくるのでもあった。

表出や表現についての科学は、まだできあがっていない。アーティストやミュージシャンは「ひらめき」やインスピレーションによると言いたがるし、認知科学は芸術行為には踏み込めないままにある。

しかし、幼児の喃語から漱石(583夜)の文学作品まで、ココ・シャネル(440夜)の洋服デザインからマイルス・デイビス(49夜)のジャズづくりまで、ダンテ(913夜)の神曲の細部からバッハ(1523夜)の楽譜の細部まで、パウル・クレー(1035夜)の造形思考から阿久悠の作詞まで、多くのことはコードとモードとノードの組み合わせとして、ほぼ見えていることなのである。けれども、その秘密をイッキツーカンして、ではイメージとは何か、面影とは何か、ビルトとは何かと問われると、とたんにとんでもなく面倒なものになる。

時代文化が流れこんでいること、表現者の体験や心理が混じっていること、作品についての評判が乱入していること、本人の説明が曖昧であること、批評言語がまちまちであること、いろいろの邪魔もありすぎる。

けれども、いつまでも慌てふためかないほうがいい。諸君はまず自分の子供時代からの表出と表現のプロセスをふりかえり、自分の好きな歌や陶芸品や絵やファッションがどのように出来ているのかを何度も注視し、そこに出入りする情報がどんなふうに編集されているのか、たえず「目利き」してみるべきなのである。目利きするとは、目に聞き、耳に尋ね、松のことは松に習うことなのである。

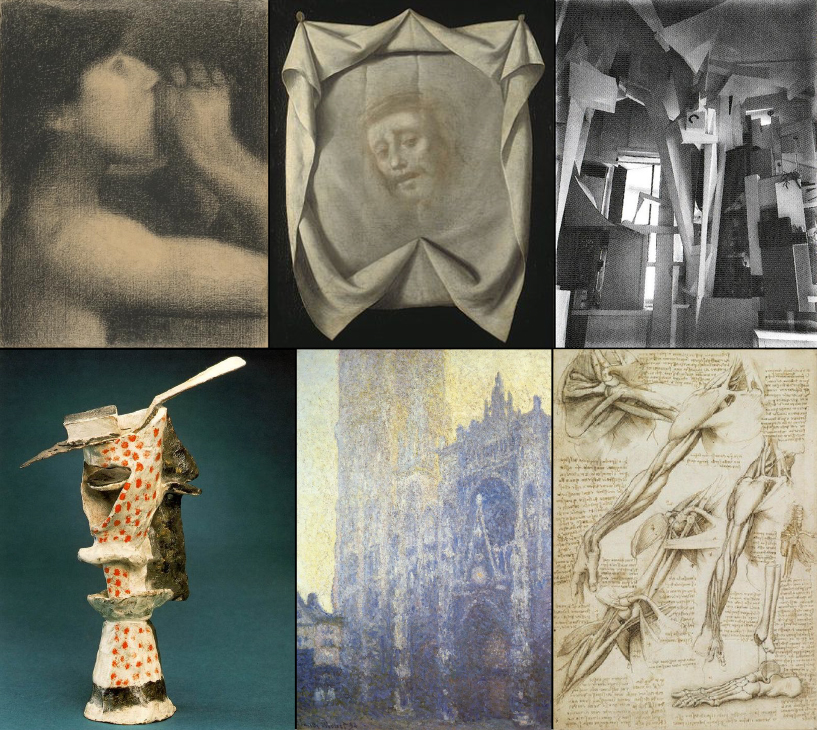

本書には洞窟壁画や中世の宗教画からハイデガーのスナップ写真など、100点を超す図版が掲載されている。スーラ『呼ぶ人』(左上)は「浮き出る形」を追求したデッサンの新形態。スルバラン『聖ヴェロニカの聖顔布』(中上)では物質としての布とキリストの聖性が両立し、示すものと示されるものが交差する。シュヴィッタース『メルツバウ』(右上)は鑑賞者の視点までもが像の一部に組み込まれる。ピカソの『アブサン・グラス』(左下)は絵画の意識が拡張したオブジェ。モネ『ルーアン大聖堂』(中下)は建築物と空気感のどちらが地と図の関係にあるのかを私たちに問いかける。ダヴィンチの精密な解剖学的研究スケッチ(右下)は芸術的表象なのか、あるいは科学的記録なのか。

ところで、イメージやビルトをめぐっては、そういうことを言葉にするのはかっこ悪いという偏見がはびこってきた。多くのヴィジュアライザーは自分がつくりだしているイメージを、意味として扱うことが得意ではなく、また言葉にしたがらなかったのだ。避けてきた。「アートは言葉じゃないんだからさ」とか、「写真に言葉はいらねえよ」と嘯いていた。

すでに書いておいたように、ガダマーやベームはイメージを呈示する力には、文学であれ詩歌であれ、絵画であれ写真であれ、音楽であれマンガであれ、ほぼ似たような「感知力と解釈力」が動いてるとみなした。けれども、視覚派の多くはイメージングの方法を言葉にするのを嫌がったのだ。

残念なことだけれど、そうなったことについては同情すべき理由もある。ひとつにはヴィジュアルメージを見せている作品は「見せる」ためのものであって「語る」ためのものではないからだが、もうひとつには、イメージを言葉で説明しようとしてきた批評の歴史が「美学」や「市場」にとらわれてしまって堅すぎたり、流行を追いすぎたせいだった。つまらない批評をふやしすぎたのだ。

はっきりいえば、プラトン(799夜)とアリストテレス(291夜)、あるいはソシュールとデリダのイメージ論があまりに非視覚的なロゴス中心主義だったからだった。これには同情する。アーティストやクリエーターは、だんだん口を鎖(とざ)すか、本気を喋らないようになったのだ。

それでも「見せる」と「語る」をなんとか近づけようとした者たちもいる。ぼくの拙(つたな)い桑沢の授業のような工夫を、うんと本格的に試みてきた者もいた。かれらには「目利き」が躍っていた。

千夜千冊で採り上げた例でいえば、レオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)、ジョン・ラスキン(1045夜)、内藤湖南(1245夜)、パウル・クレー(1035夜)、ジャコメッティ、岸田劉生(320夜)、ワイリー・サイファー(1777夜)、ロザリンド・クラウス(1778夜)、ドナルド・ノーマン(1564夜)、森村泰昌(890夜)、ヴィレム・フルッサー(1564夜)たちだ。

かれらは「あらわされる」ということがつねに「意味」を示してきたことを知っていた。そして「見せる」や「語る」には、そもそもわれわれには直示(Deixis)と像性(Bildichket)とが揺動していることを知っていた。だからイメージングやイメージメントの秘密を言葉や文章にしていった。イメージの哲学は、ここから組み立てなおさなければならなかったのである。

⊕『図像の哲学 いかにイメージは意味をつくるか』⊕

∈ 著者:ゴットフリート・ベーム

∈ 訳者:塩川千夏・村井則夫

∈ 発行所:一般社団法人 法政大学出版局

∈ 製本:誠製本

∈ 印刷:平文社

∈ 発行:2017年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに 画像の魅力、画像の議論

∈ 第1章 「見せること」の背景

「像」の直示的根底

∈ 第2章 言語の彼方

画像の論理のための覚書

∈ 第3章 聖像破壊(イコノクラスム)

廃棄、止揚、否定

∈ 第4章 開けた地平線

自然像の歴史

∈ 第5章 眼と手のあいだ

認識の装置としての図像

∈ 第6章 イコン的知

モデルとしての図像

∈ 第7章 痕跡と感知力

デッサンの考古学

∈ 第8章 図像の連続的活動

近代におけるジャンルと図像

∈ 第9章 表現と装飾

アンリ・マティスによる絵画の変貌

∈ 第10章 未規定性

図像の論理のために

∈ 第11章 概念と図像

ソクラテス的問いの限界

∈ 第12章 絵画の力

「精神病患者」の芸術と絵画の言説

∈ 第13章 存在の増加

解釈学的反省と図像芸術

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

ゴットフリート・ベーム(Gottfried Boehm)

1942年、ブラウナウ(ボヘミア)に生まれる。H.= G.ガダマーのもとで研鑽を積み、1968年に博土号(哲学)、1974年に教授資格(美術史)を取得。1975年以降、ルール大学(ボッフム)で教鞭を執り、1979年、ユストゥス・リービッヒ大学(ギーセン)教授、1986年以降、バーゼル大学教授。2005年以降、バーゼル、スイス国立科学財団(SNSF)の戦略的研究重点分野「像の批判的検討──像の力と意味」代表。著書:『遠近法研究──初期近代の哲学と芸術』『肖像と個性──イタリア・ルネサンスにおける肖像画の誕生』『ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》』(邦訳、三元社)。編著:『ゼミナール──解釈学と諸学問』『像とは何か』『叙述の技術、芸術の叙述──古代から現代にいたる画文共鳴(エクフラシス)の伝統』。

⊕ 訳者略歴 ⊕

塩川 千夏(シオカワ チナツ)

1964年東京に生まれる。上智大学大学院哲学研究科博士後期課程満期修了。成蹊中学・高等学校教諭。著書:『自己意識の現象学──生命と知をめぐって』(共著、世界思想社)。

⊕ 訳者略歴 ⊕

村井 則夫(ムライ ノリオ)

1962年東京に生まれる。上智大学大学院哲学研究科博士課程満期終了。中央大学文学部教授。著書:『人文学の可能性──言語・歴史・形象』『解体と遡行──ハイデガーと形而上学の歴史』『ニーチェ──仮象の文献学』(以上、知泉書館)、『ニーチェ──ツァラトゥストラの謎』(中公新書)。訳書:ブルーメンベルク『われわれが生きている現実──技術・芸術・修辞学』、シュナイダース『理性への希望』、ブルーメンベルク『近代の正統性III』(以上、法政大学出版局)、他。