エネアデス(抄)Ⅰ Ⅱ

中央公論新社(中公クラシックス) 2007

Plotinus

Enneades 1964

[訳]田中美知太郎・水地宗明・田之頭安彦

装幀:中央公論新社デザイン室 解説:山口義久

イタリア南西部ティレニア海沿岸にカンパニアという町がある。ナポリ、カプリ島、ポンペイに近い。古代ローマ時代中期、ここに「プラトノポリス」(プラトン・シティ)という理想都市をつくる計画があった。挫折した。

計画したのはプロティノスである。プロティノスは一貫してプラトン(799夜)を称揚し、かつまたその新たな哲理的展開に執心しつづけ、そのことから示唆されるものを高潔な神殿都市のように組み立てたいと思っていた。「プラトノポリス」はそのプロポーザル(企画書)だった。

しかし挫折した。挫折したのは時のローマ皇帝の側近から反対されたためだ。時の皇帝というのはガリエヌスという軍人で、プロティノスは当初は気に入られていたようだが、やりすぎたのだろうか、そのうち側近に邪魔された。よくあることだ。

カンパニア地方は古来豊かな穀倉地帯で、古代ローマ人は「カンパニア・フェリックス(幸多きカンパニア)」と呼んだ。かつてワイン生産などで栄え、ヴェスヴィオ火山の噴火で埋もれた古代都市ポンペイもカンパニア地方にあった。ポンペイ対岸のカプリ島は、アウグストゥス以来、古代ローマ歴代皇帝の別荘地として使われた。プロティノスは、古代ローマの要衝の地に「プラトノポリス」を建設しようとしたのだ。

プロティノスが「プラトノポリス」といった哲学的神殿都市を構想したのは、ヨーロッパ哲学のその後の輝かしさを予告するものだった。ルネサンスのマルシリオ・フィチーノはガリエノス以上の庇護者であるメデイチ家を得て「プラトン・アカデミー」の主宰者となり、哲学的神殿都市を「ヘルメス全集」として翻訳構成して、書物の中に成就した。

プロティノスはヘルメス知やグノーシス知に関心をもったのではない。あくまでプラトンの再構築にとりくんで新プラトン主義の仕上げをしたかった。フィチーノはプラトンを象徴的記号のように広く意味づけたけれど、プロティノスのプラトンはまさしくプラトン哲学そのもののことだった。

仕上げられたかどうかといえば、その後の全ヨーロッパ思想史はつねにプラトン的な新プラトン主義を出入りさせては、その彫琢に苦心していたのだから、みごとにプロポーザルはヨーロッパ哲学の中に活きたともいえるし、いつまでもプロティノスの提案はあれだけでよかったのか問われつづけたともいえる。

1492年、マルシリオ・フィチーノが『エネアデス』のラテン語翻訳を刊行するまで、プロティノスは西欧世界では忘れられた存在だった。フィチーノによって、プロティノスは再発見されたのだ。中央は、ラテン語翻訳の『エネアデス』の冒頭にフィチーノ自身が書いた序文。右は、フィチーノが『エネアデス』の余白に自分でメモを書き込んだ一ページ。

今夜はそのプロティノスと新プラトン主義をとりあげる。いまさらながらという気はしないではないけれど、いまとなっては学生時代にケプラー→ブルーノ→クザヌス→プラトンとさかのぼり、そこから少し体を捩ってプロティノスの新プラトン主義やヘルメス知を渉猟していたことが妙に懐かしい。

ぼくの編集思想の発端はヘレニズムとバロックに注目することで鍛えられたところが多いのだが、とくにヘレニズム期にアレキサンドリア図書館が出現したことに刺戟を受けた。新プラトン主義登場はそういう観点から言っても編集的な思想史を検証するうえで欠かせないものだったのだ。

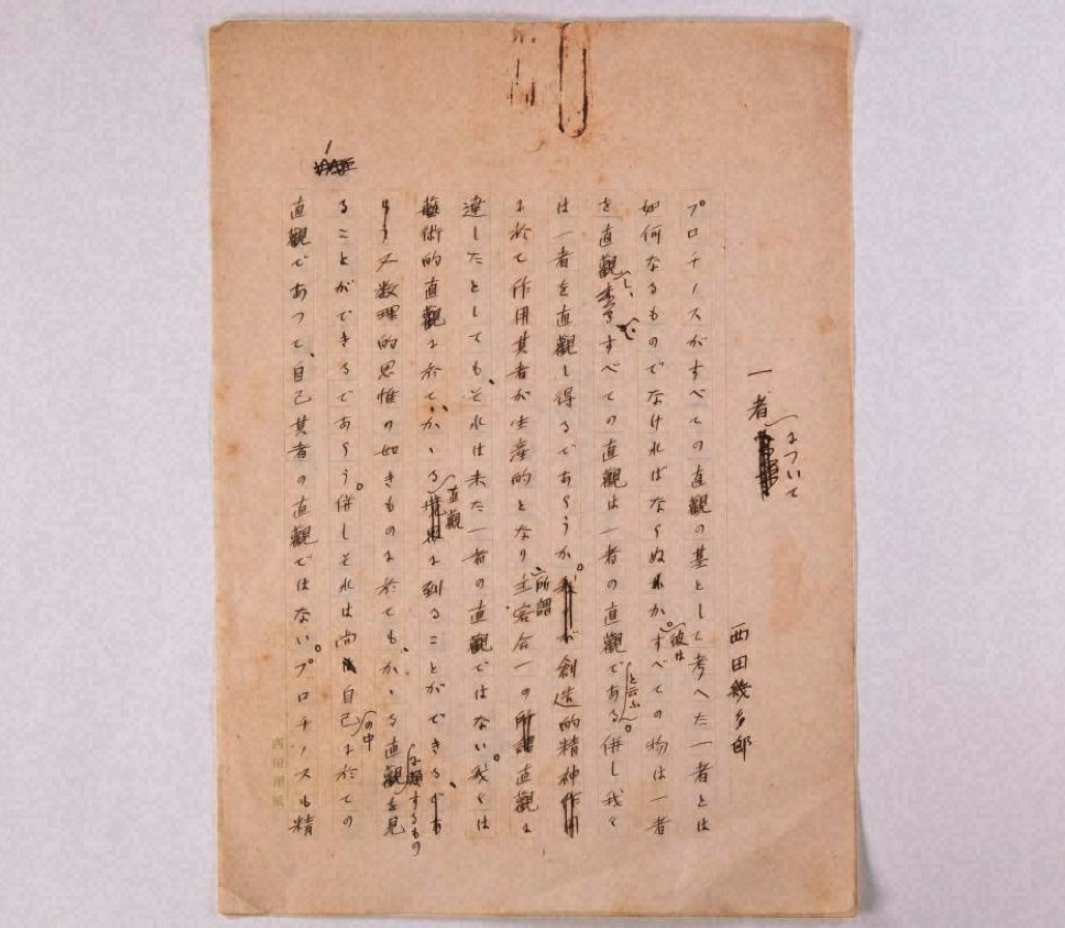

日本の近代的哲学者たちが、プロティノスに言及していたことも気になった。たとえば西田幾多郎(1086夜)は『働くものから見るものへ』や『直観と意思』のなかで、次のように書いていた。「私は昔、プロチノスが自然が物を創造することは直観することであり、万物は一者の直観を求めると云つた直観の意義を、最能く明にし得るものは、我々の自覚であると思ふ」と書いて、知ることは直観が働くことだという思想に傾いていた。

波多野精一もさかんにプロティノスに言及して、観想するとはプロティノスの一者をめぐることであるという見方を表明していた。土田杏村、三木清、寺田透、井筒俊彦(1773夜)もしばしば新プラトン主義に傾いた。

もっとも、日本人がプロティノスを広く日本語で読めるようになったのは、中央公論社の「世界の名著」シリーズに「プロティノス・ポルピュリオス・プロクロス」が収録されるようになってからのこと、それまでは岩波文庫に『善なるもの』や『美について』が入っただけだった。

冒頭の一文で「プロチノスがすべての直感の基として考へた一者とは如何なるものでなければならぬか」と書かれている。

石川県西田幾多郎記念哲学館 収蔵品データベースより

http://jmapps.ne.jp/nishida/det.html?data_id=1088

プロティノスはエジプトのリコポリスに205年前後に生まれ、28歳くらいに哲学を志してアレクサンドリアに出た。何人かの師匠を求めたけれど気にいらず、ヘレニックな学風のアンモニオス・サッカスを選んでその哲学塾に通った。

アンモニオスはアレクサンドリアを代表するプラトーニコス(プラトン主義者)だったが、著作をのこさなかったのでその言説がどういうものかわからないのだが、その多くをプロティノスが踏襲した。これまたよくあることだ。

39歳のとき、青年皇帝ゴルディアヌス3世が進軍したペルシア(ササン朝ペルシア)遠征軍に加わった。戦いたかったというより、おそらく君主に従いたかったのではないかと思うのだが、遠征はレサエンの戦い(243年)で敗退し、若き皇帝の死とともに遠征軍は解体した。プロティノスも命からがらアンティオキアに逃げている。

そこで心機一転すると、40歳でローマに移って私塾を開いた。私塾ではアンモニオスの新プラトン主義的な教えを色濃く投影した講義をしたはずだが、そのことに触れることなく自分の言説を次々に披露していったため、当時から「プロティノスはアンモニオスを剽窃しているにすぎない」と非難された。これもよくあることだ。

なぜ師の影響を口にしなかったかはわからないけれど(多少、そういうことなのかと思う理由があるので、それについては後述するが)、これについてはのちに弟子のアメリオスがさっそく反駁して、汚名を雪(そそ)いだ。汚名を着せられることはよくあるが、同時代に救われることは少ない。

サッカスは、プラトンとアリストテレスに強く影響をうけた神秘主義的哲学者。両者の哲学を一つのヌース(知性、理性、精神、魂などを意味するギリシャ語)の下に位置づけ、弟子のプロティヌスや異教徒のオリゲンらにその哲学を伝えた。

プロティノスの生涯については、弟子のポルフュリオスが書いた短いながらもよくできた『プロティノス伝』で、上に書いたようなことがあらかたわかる。プロティノスは師を語らなかったけれど、弟子たちはよく師を語った。

のみならず弟子たちは、師の著作をわかりやすく広めようとした。論文のすべてをポルフュリオスがみずから編集して301年に刊行した。論文は54篇で、これを分類して9つで一組にグルーピングした。ギリシア語で9つのグループやまとまりをエンネアスと言ったので、著作集は『エンネアデス』と呼ばれた。今夜とりあげた中公クラシックス版の書名は田中美知太郎によって『エネアデス』になっているが、いまは『エンネアデス』のほうが通っている。

プロティノスはカンパニアで270年に病没した。最近の病跡考古学の推察では、死因は肺結核かハンセン病かホジキン病だったようである。66歳の寿命だった。

臨終の言葉は「われわれの内なる神を、宇宙の内なる神のようなものに引き上げよう」である。実際に死の間際の言葉だったかどうかはともかくも、この言いっぷりはなるほどプロティノスならこう言うだろう、生涯にわたってこのことを金科玉条にしてきたろだろうという、そういう本音だったと思われる。

『エネアデス』の写本の一部(右図)。バイエルン州立図書館に保存されているこの写本は、ウェブでも公開されており、編纂者の一人であるポルフュリオス(左図)の執筆した『プロティノス伝』も閲覧できる。

田中美知太郎(左)はソクラテス・プラトン研究の第一人者として知られ、西田哲学が隆盛する京都帝国大学(現:京都大学)で波多野精一に師事した。顔に残る火傷の跡は1945年5月の東京大空襲によるもので、周囲からの好奇の目に、マスクを習慣にしていた時期もあったという。

その後は京都大学で教壇に立ち、プラトン『国家』(右上)訳者の藤沢令夫や、『英雄伝』(右下)などのプルタルコス(プルターク)の原典訳で知られる柳沼重剛らを輩出。さらに「日本西洋古典学会」の設立にも携わり、田中が切り開いた日本における西洋古典学の系譜は現在にも引き継がれている。

『プロティノス伝』は水地宗明の訳で『プロティノスの一生と彼の著作の順序について』として、本書に収録されている。冒頭からして興味深い。

「われわれの時代に現れた哲学者プロティノスは、自分が肉体をまとっていることを恥じている様子であった。そしてこのような気持ちから彼は、自分の先祖についても両親についても生国についても、語ることを肯んじなかったのである」というふうだ。また続いて、この哲人が肖像を描かれたり彫塑されたりすることを頑なに拒んでいたことも記されている。

プロティノスは人間が到達する最高の属性を「ヌース」(知性)とみなし、おそらくそのことを日々、高度な精神性によって体現していたようなのだが、そのぶんヌースが俗化することやカリカチュアライズされることを嫌ったのだろうと思う。当時の言葉でいえばエイドーラ(イドラ)としての「似像」からは真理があらわれないと見たのである。

融通がきかないといえばまさにその通りで、似像なんかとんでもないと感じていたのであろう。一心不乱の真理探究派なのである。そのため似像にまつわる思索や技法、たとえば推理や憶測や比喩に関心をもたなかった。このことはプロティノスの欠陥でもあるが、師のアンモニオス・サッカスのエクリチュールについてほとんど語ろうとしなかった理由になっているようにも思う。

自分の生い立ちや自分の趣味について語ろうとしないのだから、それよりなにより「自分が肉体をまとっていることを恥じている」のだから、師についても安易なムダ口をたたきたくなかったのである。

けれども、プラトンについては語り続けた。プラトンの深部まで降りていけたからだった。思想というもの、これを深部で語るか表層的に語るかで、その特色を大きく変えるものなのである。

プロティノスの新プラトン主義はプラトンのイデア論を受け継ぎつつも、その二元論性を克服しようとしたものだった。森羅万象をめぐる英知の由来を一元化したかったのだ。これをプロティノスの「発出論」というのだが、しかしすべては一元化できない。どこかで幹も小枝も分岐する。そこで、存在するものに段階あるいはレイヤー(階層)を想定することにした。

プラトンは「感覚すること」と「思考すること」を分けていた。目に見える美しさは色や形にあるけれど、その「美しさ」というものは思考が担当すると考えた。プロティノスはそこをもう少し突っ込んだ。存在するものには「感覚される領域」(コスモス・アイステートス)と「直知される領域」(コスモス・ノエートス)とがあって、前者の感覚界はたくさんあるが、後者の直知界はひとつの世界として実在しているとみなしたのである。

直知界はひとつの世界であるが、そこには「一」(ト・ヘン)、「知性」(ヌース)、「魂」(プシュケー)が階層をなしていると見たわけである。なかで「一」(あるいは一者)を神に匹敵するほどのものとして重視した。それが「ト・ヘン」(to hen)である。

ト・ヘンはプラトンが『パルメニデス』で説いた究極概念のひとつであるが、プラトンにおいては語りえぬものとされていた。プロティノスはト・ヘンは語りえぬ一元性の起源になって森羅万象を司っているとしても、ト・ヘンからはヌース(nous 知性)が流出しているのだから、そのヌースによって世界の説明がつくと考えた。これがプロティノスの有名な「発出する知性原理」であった。

プロティノスは知性が世界像を引き受けると考えた。流出するヌースが世界を自動的に賦活するものと考えた。そして、その賦活するものを編集哲学にしていった。実際にも『エネアデス』にはそういた説明が充ちている。

こうしてプラトンの二元性は一応は一元化された。ちなみにヌースはストア派ではロゴスとほぼ同義なものとして、のちのちのカントではヌーメノン(nohmenon)と名付けられて「物自体」と同一視された。

プラトンとアリストテレスを中央に据え、古代ギリシア哲学者たちを描いたラファエロの傑作〈アテナイの学堂〉。右奥の赤いローブを巻いて睨みをきかしている男がプロティノスとされている。

さて、『エネアデス』の中にはとても特異な1章がある。グノーシス主義批判に当てられているところで、『プロティノス伝』では「世界創造者は悪者であり、世界は悪であると主張する人々に対して」と括られている。翻訳では「グノーシス派に対して」となっている。

なぜこんな特異な1章がもうけられたかということについて、プロティノス本人は自分の話の聴講者のなかにグノーシス主義を重んじる者がいて、弟子たちがこれに惑わされないようにするために書いた、またかれらはプラトン以上に英知の世界に到達したと自負しているが、それが誤りであることを述べておきたくて書いたと言っている。

ただ、このようなプロティノスのグノーシス批判については、実はプロティノスの思想自体が「擬装されたグノーシス」だったのではないかという説や、プロティノスはもともとグノーシス主義の影響を強くうけていたので、それを払拭するためにあえてこの章を書いたのではないかとという説がなされてきた。実際にはどうだったかはわからない。

プロティノスはこの章で、まずは世界をト・ヘン(一者)、ヌース(知性)、プシュケー(魂)の3層以下にしてもならず、3層以上にしてもならないと言明し、グノーシス派がヌースとプシュケーのあいだの中間者として多くのアイオーンを入れこんでいることを戒める。ついで、グノーシス派が神を侮辱していること、世界創造者をデミウルゴス(実はヤルダバオート)に帰着させようとしたこと、英知(知性、ヌース)に関して一貫した説明ができていないことを、詰(なじ)る。

あまりに激越なグノーシス批判なので、まるで降りかかった火の粉を必死に払うかのような読後感があるのは、否めない。しかし、プロティノスとグノーシス派を決定的に分かつところは鮮明なのである。それはプロティノスが一元的な英知に向かおうとするのに対して、グノーシス派はあくまで二元論にこだわっていたということである。

プロティノス以降、ヨーロッパ思想にはしばしば新プラトン主義(ネオプラトニズム)的な言説が出入りするようになった。新プラトン主義という呼称はドイツ聖書解釈学のシュライアマハーによる(1782夜参照)。

新プラトン主義を真っ先に採り入れ、キリスト教的一元論に三位一体の階層とその縫合をたくみにもちこんだのはアウグスティヌス(733夜)だった。ついでボエティウスが神学一般にとりこむと、これをトマス・アクイナスが『神学大全』に高めて総合化し、そのさまざまな理解の仕方をめぐってはディオニュシウス・アレオパギタ(=アレオパギデス)の多様な著作がこれらをおもしろがらせていった。

アレオパギタの著作は一種の神秘主義文献として「偽ディオニュソス書」として流布したもので、『神名論』『神秘神学論』『天上階序論』『教会階序論』などがある。

なぜ新プラトン主義がこうしたキリスト教思想の改装に寄与したかというと、もともとはキリスト教思想とあいいれなかったかもしれないアリストテレスの形而上学を、プラトンについての拡大解釈のもとでうまく言い聞かせられるかのように思えたからだった。

しかし、キリスト教神学とアリストテレスを新プラトン主義によって辻褄のあるものにするのは、容易ではなかった。ぼくはそのことをトマス・アクイナスがボエティウス解釈の工夫に苦慮する文章を読んでいて感じたことがあるが、トマスが述べる工夫の説明にはなかなか微妙な味わいがあった。どのように微妙だったのかは、説明しにくい。

このあたりのこと、水地宗明・山口義久・堀江聡が構成した『新プラトン主義を学ぶ人のために』(世界思想社)という硬めの案内書や、新プラトン主義協会が構成した「ネオプラトニカ」という2冊本、『新プラトン主義の影響史』『新プラトン主義の原型と水脈』(昭和堂)があるので、これらを開いて微妙な事情を覗いてもらうのがいいだろう。

初代パリ司教の聖ドニ(左図)(ラテン語でディオニシウス)は斬首された後、首を持ちなから説教したとされる大聖人。聖ドニは紀元後一世紀に聖パウロによって改宗したディオニシウス・アレオパギダと同一視される。さらに『天上階序論』を書いたディオニシウスとも混同される。聖ドニは3人ものキリスト教ヒーローが組み合わさったイコンなのである。右図は「聖ドニの生涯と殉教」より。

パリ郊外にサン・ドニ修道院がある。ベネディクト派を代表する修道院であり、大聖堂と墓所にはほとんどの歴代フランス王が祀られ、埋葬されている。12世紀前半、ここにシュジェールという修道院長が就任した。国王ルイ6世とは学友で、サン・ドニ図書館を充実させ、大聖堂をヨーロッパ初のゴシック建築で完成させた。1144年のことだ。

シュジェールはアレオパギデスの『天上階序論』を読み耽り、プロティノスの新フラントン主義に共鳴し、低次の世界は必ずやアナゴジカルな方法によって高次な世界になりうるということを『統治論』に書いた。中世建築に新プラトン主義が刻まれたのである。詳しくは森洋が訳編した『サン・ドニ修道院長シュジェール』(中央公論美術出版)を見られたい。この本はたいへんおもしろい。

アルベルトゥス・マグヌスも注目される。ケルンに神学研究所を開き、フライベルクのディートリヒやマイスター・エックハルトを育てた。アルベルトゥス本人もヘルメス文書群に関心をもち、いったい「神と世界の連結」はどう説明できるのかをさんざん考えた。アルベルトゥスに学んだエックハルトはパリ大学で本格的に神学研究に没頭し、プロティノスの『エネアデス』に出会ってアルベルトゥス流のヘルメス知からの脱出をはかると、キリスト教神学を新プラトン主義に近づけた。ト・ヘンからの流出がヌースのみならずペルソナ(神の位階性)を発出させたとみなしたのである。

エックハルトのラテン語の著作は中山善樹が一人で訳した『エックハルト ラテン語著作集』(知泉書館)に、ドイツ語の著作は『キリスト教神秘主義著作集』第6巻(教文館)に収録されている。

「シュジェールの鷲」(左図)は古代の花瓶を黄金メッキとニエロ象嵌で鷲型の水差しにしつらえ直したもの。シュジェール(右図)は建築現場の陣頭指揮も取りながら、典礼具や教会を宝飾やガラス細工で飾り立てた。感覚的な素材や聖像を通して、より高次の世界へと引き上げることを企図した。シュジェールは『統治記』に次のように書いている。「宝石の美が、聖徳を想起させる」。

新プラトン主義が神学の砦から展出して「人文学」として開花するのはルネサンス期になってからである。その準備はフランチェスコ・ペトラルカがアウグスティヌスを読み耽り、プラトンを愛読しているうちにもたらした。『わが秘密』(岩波文庫)にあからさまな文体をもってまとまっている。

ペトラルカはこれまで千夜千冊するのをうっかり忘れていた文人だが、ダンテ(913夜)、エラスムス、ラブレー(1533夜)とともに、ぼくが「ルネサンス詣で」をするときの必読書だった。モンペリエ大学とボローニャ大学で学びながらも、あえて書記と読書と恋愛と登山に徹したのが好ましく、詩集『カンツォニエーレ』(『ペトラルカ恋愛詩選』水声社)には蕩(とろ)けさせられたものだ。初めて山に登って山頂からの眺望を愉しむという趣向を発見したのがペトラルカだった(それゆえ「登山の父」ともくされてきた)。

ついでニコラウス・クザーヌスが『学識ある無知について』(平凡社ライブラリー)でアレオパギデスやエックハルトの思想を紹介し、いよいよ新プラトン主義がルネサンスに拠点をもつようになったのだが、クザーヌス自身は知性(ヌース)やレイヤー(位階)にこだわった新プラトン主義から離れて、神を裸にするほうを選んだ。

こうしてマルシリオ・フィチーノがプラトン・アカデミーを開設して「ヘルメス全集」の翻訳編集が始まり、プロティノスが挫折したプラトノポリス(プラトン・シティ)のリベンジを出版物において果たすのである。これはプラトンの著作、ヘルメス知、新プラトン主義、グノーシスを一緒くたにしたもので、1469年頃にはその全貌をヨーロッパの人文学にもたらした。

ピコ・デラ・ミランドラの新プラトン主義はかなり神秘主義に片寄った。ゾロアスター、カバラ、錬金術がまじったからだ。ジョルダーノ・ブルーノは宇宙論的な思索に向かい、ヌースに光を当てる「光の形而上学」だけではない「影の形而上学」に注目し、神というものの別様性に関心をもった。ありていにいえばグノーシス化していったのである。

フランチェスコ・ペトラルカ(左)は悩める自我を初めて文学に持ち込んだことで知られる。詩集『カンツォニエーレ』は美しきラウラへの想いを主題に据え、繰り返し愛を語りつづける詩が大半をしめている。右は1470年にヴェネチアで『カンツォニエーレ』に曲がつけられたもの。

ニコラウス・クザーヌス(左)は、神のことを、有限者のあらゆる対立を合一した「一者」と捉えた。公会議派であろうと、教皇派であろうと、ユダヤ教徒であろうと、イスラム教徒であろうと、「一者」はそれらを超える「絶対」であると考えた。右は1987年に出版された『普遍的和合』(1434年)。

ピコ・デラ・ミランドラは、人間を小さな宇宙と捉え、自由意志の存在が動物との違いであると主張した。メディチ家のプラトンアカデミーの中心的な人物であり、魔術を信じたが、運命論的な占星術を否定した。

近世近代においては、プラトン、アリストテレス、新プラトン主義、カトリシズム、合理主義、ユダヤ=キリスト教異端思想、グノーシス、神秘主義はのべつまぜっかえされてきた。40代までぼくはこれらはマジック・リアリズムの多様なあらわれだとみなしていたのだが、またそれがゲーテ(970夜)とドイツ観念哲学とロマン派の波打ち際に寄せていったのろうと思っていたのだが、これは胡乱な見方だった。

大きなスプリングボードを用意したのはやはりバロックで(たとえばロバート・フラッドの両界宇宙観)、そこからコメニウスの汎知学やヴィーコ(874夜、千夜エディション『神と理性』第2章)の知識学が張り出して、そのあとはヤコブ・ベーメの神秘思考、ウィリアム・ブレイク(742夜)の詩などに飛んで、総じてはシェリングの思索とヘーゲル(1708夜)の哲学史観に集約されたのだった。

ヘーゲルに打ち寄せた新プラトン主義はブーレ、テンネマン、ティーデマンの哲学史と相俟ってモダン哲学の基礎に流れ込んでいった。これは一言でいえば「本質を一者にまとめる」というもので、そのための弁証法的思弁の方法が付き添った。しかし弁証法はマルクス主義がむしりとっていった。これでプラトン主義も新プラトン主義も20世紀には無力になったかに見えた。

しかし、そうではなかった。以上のプロティノスからヘーゲルに及んだ動向は新たなパンドラの函に詰めなおされたのだ。

ぼくが見るに、その函はエマニュエル・レヴィナスが『存在の彼方へ』(講談社学術文庫)や『全体性と無限:外部性の詩論』(国文社)などに設えたとおぼしい。ユダヤ人でタルムードの研究者でもあったレヴィナスが、他者全般を「自分とは異なる存在」ではない「絶対的な他者」として思索できたのは、プロティノスの試みやグノーシスの試みを継承したからではなかったかと思われるのである。

プロティノスは、知性というものは、一者が一者自身を振り返ることによる認識であると見た。エマニュエル・レヴィナス(左)は他人との対面を他人から自我に向けられた経験とし、理性をその関係の担い手とみなした。右は『時間と他者』。

プロティノスと新プラトン主義の考え方は、万物が一者から流出しているという思想をヨーロッパ哲学史の中に植え付けた。何もかもが一者から流出してくるという思想は、ヨーロッパの一神教的な考え方と結びつき、あらゆる神学論争に出入りした。

そのため「世界」は一様なプロトタイプとして説明されるべきだという思想に強靭な力をあたえた。ここからは今日におよぶ普遍哲学やグローバリズムも派生した。いいかえれば、新プラトン主義は「逸脱」や「反世界」の可能性を殺いでいったのである。

ぼくの青年時代はこうしたプラトン的なるものにかなり覆われて、それゆえの編集的世界像のつくりかたを目覚めさせてくれたのであるが、50代にさしかかるころ、いやいや待てよというふうになった。世界と反世界を同時に語る方法をもつべきだろうと思うようになったのである。それがリバース・エンジニアリングを伴うインタースコア的な編集的な方法観というものである。プラトン的であって、かつグノーシス的なのだ。

⊕『エネアデス(抄)Ⅰ Ⅱ』⊕

∈ 著者:プロティノス

∈ 訳者:田中美知太郎・水地宗明・田之頭安彦

∈ 発行者:大橋善光

∈ 発行所:中央公論新社

∈ 装幀:中央公論新社デザイン室

∈ 印刷・製本:凸版印刷

∈ 発行:2007年

⊕ 目次情報 ⊕

『エネアデス(抄)Ⅰ』

∈∈ プロティノスと現代(山口義久)

∈ プロティノスの一生と彼の著作の順序について(プロティノス伝)ポルピュリオス

∈ 善なるもの一なるもの

∈ 3つの原理的なものについて

∈ 幸福について

∈ 悪とは何か、そしてどこから生ずるのか

∈ 徳について

『エネアデス(抄)Ⅱ』

∈ 美について

∈ エロスについて

∈ 自然、観照、一者について

∈ 英知的な美について

∈ グノーシス派に対して

∈ 一なる者の自由と意思について

∈ 『エネアデス』要約

∈∈ 年譜

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

プロティノス(Plotinus)

205年〜270年。ローマ時代の哲学者。「新プラトン主義」(18世紀ドイツによる造語)の開祖。一説にエジプト生まれとも。27歳で哲学を志しアンモニオスの弟子となる。48歳から著作を始め、『エネアデス』において「一なるもの」を頂点とする全存在の階層的統一構造化論で独特のプラトン理解の体系化を示し、またオリエントの神秘思想とギリシア哲学の融合を図ったことも特筆される。プラトン的理想国家「プラノトポリス」を構想した。

⊕ 訳者略歴 ⊕

田中美知太郎(たなか・みちたろう)

1902年生まれ。日本の哲学者、西洋古典学者。ソクラテス・プラトン研究の第一人者として著作を多数出版し、西洋古典学の専門家を育成した。著書に『田中美知太郎全集』(筑摩書房、1987~90)、訳書にプラトン『ヘラクレイトスの言葉』(弘文堂、1948)、『テアイテトス』(岩波文庫、1966)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

水地宗明(みずち・むねあき)

1928年生まれ。日本の哲学者。著書に『注解マルクス・アウレリウス「自省録」』(法律文化社、1990年)、『アリストテレスの神論 「形而上学ラムダ巻」注解』(晃洋書房、2004年)、訳書にボルビュリオス『ピタゴラスの生涯』(晃洋書房、2007年)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

田之頭安彦(たのがしら・やすひこ)

1928年生まれ。哲学専攻。東京学芸大学名誉教授。訳書にプロティノス『プロティノス全集』(共訳、中央公論社、1986年)など。