父の先見

ダイヤモンド社 2011

編集:常盤亜由子

装幀:竹内雄二

かつて福澤諭吉(412夜)は「ソサエティ」を「人間交際」と訳したものだった。実にうまい翻訳だ。それに倣えば最近の「ソーシャル」は「社交的」と訳すのがいいかもしれない。

SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)の元祖は、スタンフォード大学の卒業生が始めたフレンドスターだった。やがて雨後のタケノコのように類似ソフトや類似サービスが試みられて、「人脈の見える化」が進んだ。その後発の後発として数年前に大当たりしたのがフェイスブックだ。

人脈? その「見える化」? 何をいまさら「人脈の見える化」かと思うだろうけれど、人口の密集する都市社会では、実は自分の趣向や好みに応じた人脈はできにくい。ニンゲンたちがあまりに細かく枝分かれ、重なりあっているため、かえって気にいった出会いが遠くなる。異なった点の稠密な集合から似たものどうしの点をつなぐ線を発見するのが、難しいのだ。

だからこそ合コンや結婚相談所や出会い系サイトなどがハヤってきた。都市ではつながりのための「もうひとつの場」が必要なのだ。そうなると、その「場」がもたらす「名簿」こそが新たなヒューマン・キャピタルになってくる。リクルートを起業した江副浩正が最初に集めまくったのも、各大学の卒業生名簿だったものだ。

SNSの出現は、異なった情報をユニバーサルに扱うのではなく、マルチバーサルに扱っている。そのうえでそこから必要な“引っ張り出し”をつくろうとしているSNSの方法は、そうか、ああすれば成功するのかという、ひとつの例だった。

しかし、マルチバーサルな“引っ張り出し”によって新たな(いわゆるソーシャルな)「つなぎ」や「絆」が結ばれていくには、それなりに適切な社会的なエディティング・フィルターが考案される必要があった。

かつてハンナ・アーレント(341夜)は、そのエディティング・フィルターにあたるものは必ずや「アテンション」(注意・注目)によっておこるだろうと見抜いた。

おおむね社会的ニンゲンは、自分の出身や所属組織をあからさまにする以外に、自分の属性をうまく明示することが難しい。仮に出身や属性を安易に社会化してしまうと、今度はしだいにそのレッテルに束縛されることになる。差別もおこる。だから子供の頃から通信簿や病名は伏せられる。ときに親の職業も伏せられる。そういう社会史も長かった。

では、代わりにどうするのか。どうなったのか。大衆社会の浸透とともに、だいたいは「ラーメンが好き」「山登りが趣味」「どこそこの店によく行く」といった、自分の自分らしさをあらわすロイヤルティの説明にふさわしそうなエディティング・フィルターを、自他に負荷がかからない程度につかうようになった。

アーレントは、そのフィルターがそもそもアテンションの交差によるものだと見たわけである。編集工学ふうにいえば「注意のカーソル」が交差するところに、異質なものの集合から新たな縫合がおこると見たわけだ。

このような傾向がウェブ2・0以降、一挙にオンラインでもののみごとに加速していった。エジプトやリビアのジャスミン革命にまで及んだ。それがソーシャル・メディアの“社会的”ではない“ソーシャル”という特色だった。こうして気がつけばSNS時代になっていたわけである。

SNSはひとえに人のつながりを重視する。それはアテンションによるつながりで、マルチバーサルな「ヘテロジニティ」(heterogenety)で成り立っている。

加えてSNSは、そのアテンションの交差の記録がすべからくデジタルデータで消えないものだったので、その交差の“生きざま”の大半を測定可能なものにした。さらにはインターネットの特性である「レビュー」機能や「足あと」機能によって、参加ユーザーが充実した情報を実感しうるようにした。また「ロングテール」の積み重ねが意外な加算力を生むことも示した。グーグルやアマゾンの圧倒的な勝利はこれらのことにいちはやく気がつき、それを疑いなく徹底実践していったことによる。

そのことを「ワイアード」の編集長でもあったクリス・アンダーソンは『フリー』(NHK出版)のなかで、「オンラインでおこっているのは、注目と評判が測定可能になったことだ」と述べ、さらにここには「注目の経済」(アテンション・エコノミー)がおこっていると言った。

一方、SNSはそのぶん「フラット、オープン、オンリー」をめざしたために、収益化モデルを限定することになった。勝ち抜けのビジネスパターンが絞られてしまった。グーグルの勝利はそれを一挙に先行させたことによる。それは後発の事業参入者が苦戦を強いられたことにもなった。

ところが、そうした収益化モデルではないビジネスモデルも実はありえたのである。エイベックはそこを突いていた。

本書は、エイベック研究所の武田隆が自身の会社成長の苦労と矜持を跡付けながら書いた一冊である。この手の本にはたいていは自慢しすぎ、訳知りのノウハウ解説、針小棒大の誇張がつきまとうものであるが、めずらしく好感をもって読めた。きっと担当編集者のアドバイスが効いたのではないかと思う。

エイベック研究所のビジネスモデルは、オンラインの「企業コミュニティ」を提案してこれをじっくり育て、企業の増収増益に寄与することにある。この企業コミュニティは「スポンサード・ソーシャルメディア」というもので、エイベックはこのビジネスモデルを研究開発するために数年をかけ、15億円をつぎこんだ。

かくして本書にも詳しく紹介されている花王、ユーキャン、ドクターシーラボ、週刊アスキー、レナウン、カゴメ、ベネッセなどで企業コミュニティを成功させ、マーケティング効果を収めた。

成功の秘訣はいろいろあったようだが、そのひとつに「20名の法則」の発見があった。ユーザーとユーザー、企業とユーザーと事務局の関係構築には、その場がどのように活性化するのか、その具合を適確につかむ必要があるのだが、エイベックはおよそ参加ユーザー20名前後のところで、その場が急に不活性になることをつきとめ、これを超えると「思いやり」がゆきとどかなくなるだけではなく、かえってマイナス効果も生じることに気がついたのだ。

これは不特定のユーザーが出入りするソーシャルメディアを使いながらも、そこに独自の「縮み思考」を導入した例として、特筆される。

そもそもソーシャルメディアは広告やマーケティングにはあまり向いていないのではないかとされてきた。実際にも、日本の一般的なバナー広告のクリック率はわずか0・09パーセントの平均点で、よくって1・3パーセント程度なのだ。

またソーシャルメディアには不毛なコミュニケーションが孕んでくる危険が付きまとうとも見られてきた。BBS(電子掲示板)やニフティサーブやホームページのブームに始まって、ブログ、2ちゃんねる、ミクシィ、フェイスブック、ツイッターというふうに進化してきたソーシャルメディアは、その危惧をいまなお除去しきれていない。そのためハヤリのサイトが休業に追いこまれる例も少なくない。

バナー広告がダメなら、企業がクチコミ発信者を雇って一般ユーザーを装わて企業宣伝の一翼を担わせようという手もいろいろ試みられた。だが、これもなかなかうまくいなかった。むしろ企業のわざとらしい「偽装」はたいていが炎上を招いた。

ウォルマートの例だが、一般カップルがウォルマートを使ってアメリカを横断するというブログを偽装したときは、たちまち炎上した。マイクロソフトも新商品の発売にあたってブロガーに記事を書かせたのだけれど、すぐにその「やらせ」に批判が集中し、マイクロソフトは謝罪した。

そこで、企業自身が自社のウェブサイトにソーシャルメディアを開設し、そこにコミュニティを形成する方式が注目されるようになったわけである。エイベックはその泰斗となった。

武田は日大の芸術学部の出身だ。大学時代に武邑光裕に師事し、大きな影響をうけた。武邑はぼくも早くに出会っていろいろ話しこんだメディアアート学の異才で、当時すでにサイバーカルチャーの先端を切れ味よく解読していた。『メディア・エクスタシー』『デジタル・ジャパネスク』などの著書がある。その言動にはいささか神秘主義のコクと香りが漂っていたが(それがまた魅力でもあったが)、あの切れ味は最近のメディア論者たちにはまったく見当たらない。それほどユニークだった。

この武邑の授業のなかで、武田はまだ生まれたてほやほやのインターネットを見た。びっくりしたし、ピンときた。ここに飛び込もうと決断した。武田はすぐさま学生ベンチャーを起業した。1994年のことだ。以来エイベックは、ずっとオンライン・コミュニティにフォーカスを絞って仕事をしてきた。

その基本方針は、次の図にある。タテ軸にネットワークの「拠りどころ」を、ヨコ軸にユーザーの「求めるもの」をとったマップだ(図参照)。

単純な図だが、これによって4つの象限エリアを見えるようにして、どこにどのようなはたらきかけをすれば、重複と過疎化を排除する「集合知」が活性していくかを定められるようになった。ネットユーザーたちは匿名がいいのか実名がいいのか、関係構築をはかりたいのか、情報交換だけをしたいのか、この4象限がその濃淡をあらわした。

エイベックが次に研究したのは、ソーシャルメディアを「公」と「私」のどこに位置づけるのかということだ。結論は「公」でも「私」でもなく、その両方である「共」をめざすというものだった。

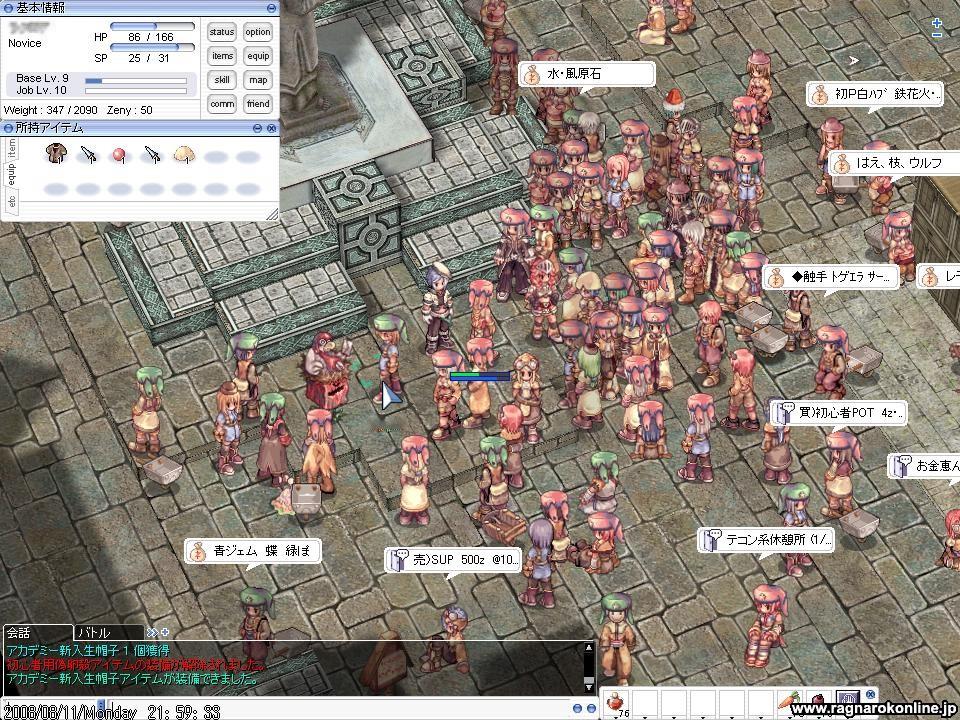

この結論は大きい。ネットワーク社会というもの、なかなか一筋縄ではいかない。炎上やフレーミングがしょっちゅうおこるし、たえず「繭化」(コクーン化)がおこる。ビョーキも多い。日本から300万人以上が参加しているネットワークゲーム「ラグナロク・オンライン」などでも、けっこうなネトゲ廃人を出している。宮台真司(1458夜)が言うように「仲間以外はみな風景」となる場合も少なくない。

これらは「公」と「私」が両極に片寄って極端化しているためで、あいだの「共」が欠けるのだ。かくて武田は「共」のためのソーシャルメディアの探求に乗り出し、企業に行きついた。企業こそは、そもそもが多様な個人を集合離散させているネットワーク・ハブだとみなしたのだ。その企業をスポンサーとして説得できれば、ソーシャルメディア型のコミュニティが育つはずだと考えた。

これは、その後のミクシィやフェイスブックがあくまで個人による個人のためのメディアにとどまっていて、それらがいくらハヤってもそこに企業がつながることが難しいという隘路を突破するものだった。

もっとも、武田はそのような企業をつかむために、12年間で2000社を自分でまわってきたという。そのうえで約300社と大小さまざまな仕事をするようになったという。

企業のホームページの変遷は、時期とともに、企業の特性とともに急速にしてきた。花王を例にとると、花王が企業サイトをもったのは1994年である。編集制作費用をかけ、良質なコンテンツを提供しようとした。

大いに当たった。これはメディア的な手法だった。まだインターネットにウェブサイトが少ない90年代は、それでもコンテンツが目を引きさえすれば消費者の訪問を保持することができたのだ。それが2000年代になると、一般の新聞・雑誌・メディア業者が一斉にウェブに進出していったため、コンテンツだけを誇ろうとしても企業がアクセス数をとることが難しくなった。とくにリピーターがとれない。

そこで検索サイトを利用して、キーワード検索するユーザーを企業サイトに飛ばせるような工夫をするようになった。花王も2003年にそのようにした。同社に蓄積されている情報を顧客が検索しやすいように編集し、辞書として使えるように切り替えたのだ。花王ウェブ制作部長の石井龍夫は、これを「ツールの時代」と呼んで、それ以前の「メディアの時代」と区別した。他社のウェブサイトも軒並みにそうするようになったのだが、そのぶんどんな作業もシステムと不即不離に融合するようになっていった。

そのころ、約2年に及んだ開発期間をへてやっと企業コミュニティのα版にこぎつけていたエイベックは、それまでの企業サイト制作事業からの撤退を決めていた。

ソーシャルメディアの第2世代「ツールの時代」の企業サイトは、しかしだんだん運営費用がかさんでいった。まずウェブ担当者が知らなければならないシステム技能やソフト機能が加速的にふえ、情報ストックを維持するコストに荷重がかかっていった。のべつ新たなシステムに作り替えなければならなくなったのだ。

おまけにネット上に次々に「お役立ち辞書」がふえていったので、消費者のアテンションを特定企業に引き付けておくことが至難になってきた。それにつれ消費者との双方向のコミュニケーションの“果実”がとれなくなってきた。

こうして2007年、花王は第3世代の「場の時代」に移行することを決める。それがエイベックが用意した、企業と顧客が双方向で対話する企業コミュニティだったのである。

石井も「いまや企業は顧客と対話する時代に入った」と判断した。たとえば花王の看板商品メリーズの消費者のための「ピカママ」は、メリーズの利用についての説明ではなくて、利用者が子供の誕生日を入力すると、同じ月齢のお母さんたちが集まるサークルに入れるようにし、そのコミュニティが盛り上がった度合いに応じて、花王からのプレゼントが贈られてくるというふうだったのだ。

エイベックの戦略は、企業の公式サークルとはべつにユーザーサークルを次々につくりあげていくというものだ。

カゴメのユーザーサークルでは、トマトジュース用の特別トマトの苗を「凛々子」と名付けて贈るようにした。ただ贈るのではない。ユーザーたちはその苗を育てた記録を見せあってコミュニケーションをする。収穫から次の苗を育てるまでの冬の期間は、みんなで川柳大会を開いた。

ユーキャンでは、一方で「合格通知」や「質疑応答」を公式サークルで受けておき、他方で受講者がオーナーになって双方向コミュニケーションができる場をつくっていった。レナウンの場合はダーバンを取り扱う店舗たちに企業コミュニティの中心を担ってもらった。

そもそもコミュニティがうまくはこぶには、欠かせないものが二つある。「役割の設定」と「報酬の設定」だ。プラクティスとインセンティブである。しばしば報酬(インセンティブ)ばかりが重視されるけれど、実はコミュニティにおいては参加者に役割(プラクティス)を与え、それにやりがいを感じてもらうことがもっと効果的なのである。

また、参加者のなかに“活発者”を発見することも欠かせない。ふつう、どんなコミュニティでも活発な発言者はせいぜい5パーセントくらいなものなのだが、この5パーセントこそがその場の命運を握るのだ。かれらは他者のために「もてなし」をしたい“活発者”なのである。つまりこの利他的な連中こそがネットワークの“ハブ”なのだ。

エイベックではこれを「サポーター」と名付け、その正体をつきとめることに全力を上げた。ドクターシーラボが化粧品の通信販売を14億円に伸びるばしたときは、「ミッピイ」さんというサポーターが大きな“ハブ”の役割をはたした。

これを社会学やマーケティングでは「関与モデル」の活性化という。自分がかかわっている出来事や変化が「わが事化」すること、それが「関与モデル」の一騎当千の作用力なのである。「わが事化」とは、それにかかわることのレリバンシーが高まることをいう。

企業にはどうであれ、ブランドというものがある。ブランドはもともとは家畜にほどこす焼印に由来したものだが、これを「商標」とみなしていては今日の社会や市場では、もはやまにあわない。

以前のブランドはメーカー企業の有名商品が誇るものだった。その後は消費者がすすんでつけるステータス・バッジのようなものになった。80年代からのDCブランドなどは、その象徴だった。みんながシャネルやグッチのバッグを見せびらかすようになった。だから企業や広告代理店は顧客を囲い込む作戦をあれこれ立て続ければなんとかなった。そしてシャネルやエルメスのように、消費者や顧客の「憧れ」を維持させていればよかった。

しかし、21世紀のネットワーク社会になると、そんなものではなくなってきた。いまや企業は顧客を囲い込むのではなくて、顧客に囲い込まれるべきなのである。広告代理店にはできない相談だ。

そうした顧客が企業にもたらす継続的な価値を、マーケティングの用語ではLTV(ライフタイムバリュー)という。文字どおりは顧客生涯価値だが、その顧客がブランドにもたらした利益を累計したものをさす。そこにブランドに対するロイヤルティ(帰属意識)が見える。だからLTVを高めることは企業の優先課題になった。

けれどもネット社会では、これがなかなかつかめない。売行きだけでも売り場だけでもまったくわからない。POSデータでもわからない。空疎なビッグデータがたまるばかりで、なかなかその中身が解読しきれない。顧客が何をもってブランドに満足しているかのかを、詳しく知る必要があるからだ。顧客満足度の特性をつかむ必要があるからだ。そこに企業コミュニティが機能した。

もっとも、企業コミュニティが機能しただけでは、そこでLTVに見合うことがどのようにおこっているのかは、まだわからない。そのためエイベックではコミュニティ活動におけるKPI(Key Performace Indicator)を測ることにした。交流量と感謝量の両方のインディケータで満足感や帰属感を推計するものだ。

武田は、このへんから企業コミュニティのマネタイズ・モデルがつくれそうだという自信をもったようだ。それまで企業は広告かユーザー課金でしかリターンは得られないと思ってきたのだが、もしこのマネタイズ・モデルが実証されれば、きっと企業は企業コミュニティにお金をかけてくれるだろうと踏んだのだ。

そして、それがそうなったのである。「交流量×感謝量」が「新規獲得×継続利用」につながりうることが実証されたのだ。

むろん何もかもがうまくいくはずはない。たとえば、どんなコミュニティにも「荒れ」がある。これにも対処できなくてはならない。

それには、まさかのときのためのリスク対策マニュアルが用意されているのはむろんだが、ひとつには常連グループを重視しておくことが、もうひとつには空気が読めて、それを言語化できるモデレーターに「頼みの綱」を渡しておくことが、さらに重要なのだということがわかってきた。

武田は、このモデレーターが優秀なレベルで一人か二人いさえすれば、ざっと10万人程度のコミュニティを十分動かしていけるのではないかと言っている。なぜなら、そのモデレーターの言語力は、たとえ1回100文字くらいのメッセージであっても、多くの者が「自分に向けられたもの」と思えるようになるからだ。

マーケティングとは市場とのコミュニケーションであり、その編集である。そこにはリサーチとプロモーションという両輪がつねに回っている。このことをインターネットに結びつけ、ソーシャルメディアに噛ませるには、けっこう大変な努力が必要だったろうと思う。

エイベックも順風満帆の日々ばかりではなかったようだ。とくに長い時間をかけて作成した「顧客関係性マップ」がまったく売れなかったときは、キャッシュも底をつき、社員の生活も貧困を極めるようになった。一日の食事がみたらし団子一本になったり、一個のおむすびを昼に半分、夜に半分食べるようになったりした。

役員は6カ月にわたって無報酬になり、社員の給与も半分になった。やむなく消費者金融に通ってみたが、何かがまちがっているのだと思えるようになるまで時間がかかった。武田たちは満身創痍で脱出口を探す。そうして得たものが、これまでのエイベックのすべてを支えてきたものになる。

それは、「深い答えは、どんなときも深い質問から生まれてくるものだ」ということだった。

ソーシャルメディアに欠けていたのは、それだったのだ。武田たちはそれ以来、いつも「一番大事な質問は何か」ということを自分たちで問い、そしてコミュニティに向けていくようになった。そしていまは、次の段階にさしかかっている。その質問の束から「物語」を発見することこそが、企業の将来に寄与するものだと確信するようになったという。

ぼくもこの一冊からはいろいろ見せてもらった。今夜はその一部始終を紹介できなかったけれど、この本で新たな自信をもつ若いソーシャル・アントレプレナーが出てくるのではないかと思う。ゆっくりマーキングしながら読んでみてほしい。

『ソーシャルメディア進化論』

著者:武田隆

発行所:ダイヤモンド社

2011年7月28日 第1刷発行

2012年5月8日 第6刷発行

ブックデザイン:竹内雄二

図版制作:野口里子(TwoThree)

制作進行:ダイヤモンド・グラフィック社

印刷:加藤文明社

製本:ブックアート

編集担当:常磐亜由子

【目次情報】

序章:冒険に旅立つ前に

第1章:見える人と見えない人

第2章:インターネット・クラシックへの旅

第3章:ソーシャルメディアの地図

第4章:企業コミュニティへの招待

第5章:つながることが価値になる・前編

第6章:つながることが価値になる・後篇

終章:希望ある世界

謝辞

参考文献

【著者情報】

武田隆(たけだ・たかし)

エイベック研究所 代表取締役。日本大学芸術学部にてメディア美学者 武邑光裕に師事。「日本の伝統芸術とマルチメディアの融合」を学ぶ。1996年、学生ベンチャーとして企業。企業のウェブサイト構築のコンサルテーションを足掛かりに事業を拡大し、多数の受賞を得るも、企業と顧客の距離が縮まらないインターネットサービスの限界に悩む。クライアント企業各社との数年に及ぶ共同実験を経て、ソーシャルメディアをマーケティングに活用する「企業コミュニティ」の理論と手法を独自開発。その理論の中核には「心あたたまる関係と経済効果の融合」がある。システムの完成に合わせ、2000年同研究所を株式会社化。その後、自らの足で2000社の企業を回る。花王、カゴメ、ベネッセなど業界トップの会社から評価を得て、累計300社にシステムを導入。当ドメインでは日本最大。コミュニティには60万人を超える消費者が集まる。1974年1月生まれ。海浜幕張出身。