父の先見

王権誕生の考古学 or 中国文明の原像

講談社 2003・講談社学術文庫 2007

編集:鈴木一守

装幀:高麗隆彦 or 蟹江征二

21世紀になって全土に配備されている中国の小学校教科書(九年義務教育五年制小学教科書「社会」)は、第1課「中国の太古の祖先――元謀人と北京原人」、第2課「中華民族の揺籃の地――黄河文明と長江文明」に続いて、第3課が「私たちの祖先――黄帝」となっている。

ちょっと驚いた。中国の少年少女にとっては、黄帝が中国文明のルーツ・キャラクターなのである。黄帝が車と船を発明し、衣服と帽子の作り方を教えたとあって、黄帝夫人の嫘祖(るいそ)が養蚕を始め、倉頡(そうけつ)が文字を発明したとも説明している。

教科書にはまた「中国歴史王朝順序歌」というものが載っていて、王朝の歴史をおぼえやすいような歌にしてある。こういうものだ。

夏商と西周、東周は二期に分かれ、

春秋と戦国、一統して秦・両漢、

三分して魏・蜀・呉、

両晋は前後に延びて、南北朝並立す、

陏唐五代と伝わり、宋・元・明・清のあと、

王朝はここに至って終わる。

便利な歌だ。「夏商と西周、東周は二期に分かれ、春秋と戦国、一統して秦・両漢」とおぼえれば、なるほどだいたいのことはわかる。「夏商」というのが、夏王朝と殷王朝をさす。「商」は日本ではなじみがないが、中国では「殷」と言わずにずっとこの名称を使っているからである。

ぼくの母は、「神武・綏靖(すいぜい)・安寧・懿徳(いとく)・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化、それから崇神(すじん)・垂仁(すいにん)・景行・成務・仲哀で、応神・仁徳ね‥‥」というふうに、日本の天皇名を歌のように諳(そらん)じていた。女学校時代に教わったものだったと言っていた。母は明治末期の生まれだから、これを教わったのは昭和に入ってからなのだろう。どこまで諳じられたのかは、聞きそびれた。

中国の小学生が「夏商と西周、東周は二期に分かれ‥」というふうに、王朝の歴史を夏と商(殷)から暗記させられているのは、中国政府が夏王朝を紀元前2300年前後に成立した最初の王朝として、正式認知しているということである。

しかし、その夏王朝が書物のなかに記されるのは、夏が殷(商)によって滅ぼされ、さらに1000年以上たった春秋戦国後半期の紀元前4世紀前後のことだった。

夏・殷(商)・周と続いた周王朝が衰え、諸国が覇権をめぐって争いあった時代、戦国七雄(秦・趙・燕・斉・魏・韓・楚)の各国の王たちは自分の国こそが最も正統な中国であることを主張するため、祖先の系譜をどんどん古くさかのぼらせて、伝説的聖王にむすびつけていったのである。

中国の為政者の歴史は、伝説上は長らく「三皇五帝」として語られてきた。ただし三皇は伏羲・女媧・神農になったり、別の組み合わせになったりして、特定されていない。

五帝も厳密ではないものの、前夜にも紹介したようにほぼ黄帝・顓頊・帝嚳・堯・舜になっていて、日本の万世一系ほどではないけれど、一応は黄帝一族の血がつながっていると考えられてきた。この五帝をふくむ聖王という場合は、それにつづく禹に始まる夏王たち、湯に始まる殷王たち、および文王・武王・周公(周元公)らの周王たちをさしてきた。この五帝のトップを飾る黄帝が、王朝成立以前の最初の聖王だったわけである。

これらはもとより伝説や伝承にもとづくもので、さしたるエビデンスがあったわけではない。ところが、この伝説の五帝をまことしやかに大いに語る時がやってきた。戦国時代の諸国の覇者(君主・覇王)に向けて、五帝とそれに続く聖王たちの事績や徳目を説明することが流行したのだ。とくに諸国を渉(わた)り歩き、弁論と哲学と戦略案をもって戦国期の覇者王たちを説得していたのが諸子百家たちである。

諸子百家のうち、最初に古き佳き時代に国と君主の理想をもとめたのが儒家だった。魯の曲阜にいた孔子は、古代聖王を聖人君主とみなし、そうした先王たちの言葉はいまや断片だけとなり、その根底に流れていた礼学の理想も忘れられてしまったが、自分はその中身がわかっている。だからそのことを話したい。それこそあなたがたが必要とする「まつりごと」の規範である。そう、語り始めたのだ。

しかし「まつりごと」の規範だとはいっても、夏王朝や殷王朝の史実や制度は春秋時代すでにわからなくなっている。夏人や殷人の子孫である杞や宋に、かつてのそうした王朝期の証拠が十分に残っていないと嘆いたのは、ほかならぬ孔子だった。夏や殷のことがわからなくなっているのなら、それよりさらにさかのぼる堯・舜の時代のことがわかるはずがない。

それでも孔子をはじめ、多くの諸子百家は残された断片を組み合わせて、自身の理想的な中国像を語った。

日本では、天皇家の王朝史はいつのまにかアマテラス神話の神統譜とつなげられた。母が暗記していた「神武・綏靖・安寧・懿徳・孝昭‥」の前には、アマテラスからホノニニギをへてイワレヒコにいたる神々の系譜があって、そのイワレヒコが名を変えて同時にハツクニシラススメラミコトとしての神武天皇に重なっている。中国の三皇五帝はそうなっていない。

これは、ひとつには中国の神話が広域にわたっていて、時期も事跡もすこぶる多様であったため、一度としてシステマチックに組み立てられなかったためである。このことはぼくも『白川静』(平凡社新書)に説明しておいた。詳しくは袁珂の『中国古代神話』(みすず書房)などを読まれるといい。

もうひとつは、神々の系譜が確立していないかわりに、中国には先史古代の出来事を語ってきた物語が、早くも周の時代から実に多くの文字文献としてのこされてきたため、この解釈をめぐることこそが「歴史を継ぐ」というふうになってきたからだった。

これらの語りやその伝承伝聞は、文字文献として『詩経』『春秋』をはじめ、『論語』『孟子』『墨子』『礼記』(もと『呂氏春秋』)『春秋公羊伝』『春秋左氏伝』『呉越春秋』『春秋穀梁(こくりょう)伝』として、また『尚書』『山海経』『淮南子』『竹書紀年』『楚辞』『容成氏』などとして、それぞれ多少の異同をもって断片的に、また恣意的に膨らませた内容をもって、あるいは歌謡や詩歌をもって、さまざまに記録されてきた。

なかで『春秋』は孔子が著したとされているが、仮にそうだったとしても、あまりに簡潔なクロニクルのようなもので、そのためこれを注釈して膨らませることが求められたのだ。その代表的な著作が左丘明(さきゅうめい)、公羊高(くようこう)、穀梁赤(こくりょうせき)の「左氏伝」「公羊伝」「穀梁伝」だった。

念のため言っておくと、これらはたんなる解釈ではない。戦国時代に斉が過去の五帝伝説をとりこんで斉の系譜化のために編集したのが『春秋公羊伝』で、それを批判的なモデルにして韓が自身の系譜の正当化のために編集したのが『春秋左子伝』なのである。

ついでながら、これらに先んじていくつもの伝聞を組み合わせて魏の方針を加えたのが『竹書紀年』で、晋や魏が夏王朝を継承していることをのべるために編集された。一方、のちに秦の歴史書として恣意をもって編集されたのが『呂氏春秋』である。『春秋穀梁伝』は戦国時代の中山(ちゅうざん)国の史書だった。

春秋戦国時代は諸子百家の時代であって、また戦国の覇者が自身の国の正当性を主張するため、夏・殷・周の伝聞や記録や伝説を、まことしやかに史書に組み立てた時代でもあったわけだった。

紀元前1世紀、これらをすべて寄せ集め、自身も調査のためにある程度の旅行やヒアリングをしたうえで、五帝や夏王朝にまつわる出来事をまとめようとした男がいた。司馬遷だ。『史記』である。

その『史記』の五帝本紀と夏本紀が、五帝の流れと夏・殷・周の変遷を、それなりに一貫した因果をもって浮上させた。司馬遷は殷(商)についても殷本紀をまとめた。

司馬遷の史観は一貫していた。醒めていた。三皇五帝時代を「大同の世」とみなし、それ以降の夏の禹、殷の湯、周の文王・武王・成王・周公の6人は聖人ではあるが、その世は「小康の世」とみなした。「大同の世」には大道があり、そのコンセプトは公のための「天下為公」になるが、「小康の世」ではそこが家のための「天下為家」になり、そこには「世及」がはたらいていくと見た。

親から子に伝わるものが「世」で、兄から弟に伝わるものが「及」である。世及が広がり、一般的になっていけば、守るべき財産や一族があるため、どうしても城郭や溝池(こうち)を築くことになり、世及を守る礼教とそれを乱すものを罰する法律が必要になる。さらには経済力をつけるため、貨幣のシンボルである「貝」にまつわる財・貨・贈・貴・貢・資・買を重視するようになる。

禹に始まった夏王朝は、そうした世及を重んじた世襲王朝のはじまりだったのである。では『史記』は、どこまで五帝のあとの夏王朝の、またその滅亡と次の殷王朝の歴史を記述できたのか。

本書は、京都大学の東アジア考古学分野の研究者であってフィールドワーカーでもある岡村秀典が、満を持して夏王朝が実在していたことのエビデンスを組み立て、初めて一般向けにその説得を試みたものである。その説得は、司馬遷の『史記』の記述のどこを抽出し、どこをたんなる語りものとして保留していくかということから始まっている。

五帝についての『史記』の記述をまとめると、次のようになる。

黄帝は、姓は公孫で、名は軒轅(けんえん)という。三皇と称えられた神農氏の子孫の時代がまだ続いている時代だ。そのうち為政者の徳が失われていって、諸侯たちが争って世が乱れた。軒轅には炎帝をリーダーとする敵対者の一族もいた。

軒轅は徳を修め兵力を整えて、しだいに諸侯をとりこみ、熊や虎などの猛禽をも馴化(じゅんか)して、「阪泉(はんせん)の野」では炎帝の子孫と3度戦って勝利した。ついで最も強力なライバルの蚩尤(しゆう)と「涿鹿(たくろく)の野」で戦い、激戦のすえこれを破ると、諸侯たちに推挙されて天子の位についた。これが黄帝だった。その名は五行の土徳にちなむ。

蚩尤は九黎(きゅうれい)の君とも三苗(さんびょう)のリーダーだったともいわれる。おそらくは南方の苗族(ミャオ族)にまつわる集団に関与していたのだと思われる。

蚩尤が“禍々しい神”としてその後の伝承で何度も語られていったのは、中原に対してつねに反抗していたためだったろう。

黄帝は四方に討伐軍を進め、その戦線は東は海、西は空桐、南は長江、北は葷粥(くんいく=モンゴル)に及んだ。つねに外征していたので安息することもなく、ついに崩じた。橋山(陽周県)に葬られた。中国の小学校教科書には、中国国民が清明節(4月5日あたり)に陝西省の黄帝陵にお参りしていることを特筆している。

次に黄帝の孫の顓頊(せんぎょく)が、次に黄帝の曾孫の帝嚳が天子を継いだが、とくに語るものはない(と、司馬遷は判断した)。

こうして新たに位についたのが堯(ぎょう)である。

堯は名を放勲という。堯は率先して質素な生活をおくり、周辺の者を才能に応じて重要な官職につかせた。また天体の動きを観察させ、暦をつくって季節ごとの農作業を指導した。

天子の位にあること60余年、後継者について臣下に問うたところ、嫡男の丹朱が推薦されたが、堯は丹朱が頑迷で訴訟が好きなことをあげて却下した。また讙兜(かんとう)が共工を推薦したが、堯は「共工は言葉が表向きで、心がよこしまだ」として退けた。共工は幽州で誅殺された。

このころ、世は黄河下流の氾濫や洪水に大いに困っていた。堯は側近の四嶽(しがく)に「洪水をとめられる者がいないか」と問うた。四嶽が鯀(こん)を推したが納得できないでいたところ、多くの臣下が推挙するのでしぶしぶ登用することにした。しかし鯀は9年を費やしてもいっこうに成果をもたらさない。そのため祝融によって羽山に押し込められた。

やむなく堯は、身分や自分の血のつながりにかかわらない者もかまわないからと広く推薦を求めた。多くが民間にいる虞舜(ぐしゅん)を推した。これが舜である。実は鯀の子であった。

共工や鯀は、中国の神話伝説ではいろいろなところに顔を出す。蚩尤に似てつねに悲劇の主人公として語られることも多い。そうした共工を“さまよえる神”として思慕する向きも少なくない。

屈原の楚辞や『山海経』では、鯀は勇敢で剛直な人物として描かれる。今夜はそのことについてはふれないが、炎帝や蚩尤や共工や鯀のような“負け組”たちの話は、実は中国のもうひとつの“母国”を語るうえで欠かせない。

舜(しゅん)は歴山(山東省か山西省)で農業をしていたらしい。それでもその名声がだんだん大きくなった。雷沢で漁をすると地元から土地を与えられ、川辺で土器を作るとすばらしい器ができあがるというふうで、舜のかかわるところ、1年後には村落ができ2年後には町となり、3年後には都市が生まれるといった評判なのである。

舜の家族の多くは不徳ではあったものの、舜自身は孝徳をもって仕事をしている。そこで堯は自分の娘を舜に与え、試みに舜がどんなふうに徳化するかを観察した。『山海経』にはこの二人の名は羲和(ぎか)と常羲(じょうぎ)となっている。

期待の通り、舜の徳行が立証されたので、堯は舜に五ヶ条の倫理をつくらせ、百官を司らせると、諸侯も遠来の客もみな敬意をあらわした。地方の山林や川沢を調査させてみると、どんな暴風雨のもとでも道に迷うことなく仕事をやりとげた。舜、30歳前後のことだ。堯は舜に位を譲ろうと思った。

舜はいったん固辞したが、あまりに堯が老境に達してきたので、ついに天子の政治を引き取って摂行することにした。

舜は天文を正し、祭祀を整え、諸侯から瑞玉を回収し、あらためてそれを再配分した。また四方を巡幸して諸侯の治政を点検し、刑罰の規定を定めた。こうして、事態をほぼあますところなく監督した舜は、いよいよ次のような決断をした。

第1に、あまりに功績のなかった共工を北狄(ほくてき)の地の幽陵に流し、第2に、讙兜を南蛮の地の崇山(すうざん)に追放し、第3に、長江や淮河あたりで氾濫をおこしていた三苗(さんびょう)を西戎(せいじゅう)の地の三危に押し込め、第4に、長らく洪水をとめられなかった鯀を東夷(とうい)の羽山(うざん)に放逐してしまったのである。

まさに「北狄・南蛮・西戎・東夷」を夷狄とみなし、代わって堯の天下に中華性をつくってみせたのだ。

堯が崩じて3年の喪があけた。舜は堯の子の丹朱に位を譲り、自身は南河の南に退いた。けれども朝見のための諸侯も訴訟を求める列侯たちも、丹朱のところへ行かずに舜のもとに行く。さらに多くが即位を求めたので、ここに舜が天子となった。61歳になっていた。

舜のガバナンスの人材登用はめざましかった。堯の臣下のしくみを改良し、有能な者を大いにとりたてた。禹(う)には土木事業(司空)を託し、弃(き)には農事(后稷=こうしょく)を任せた。契(せつ)には人倫の教育(司徒)を委ねた。また、垂(すい)を手工業(共工)の担当に、益(えき)を山林川沢の営繕(虞)に、伯夷(はくい)を祭祀の掌握(秩宗=ちっそう)に、夔(き)を音楽関係のリーダー(典楽)に、さらに龍をさまざまな指令(納言)を部門に命ずる職務にそれぞれつかせ、3年ごとに成績を見て人事と職務が停滞することをクリアした。

こうした人材登用のなか、しだいに禹の活躍が目立っていった。中華の全土を開削して河川の水利を治め、九州の安定を導いたのだ。

禹の活躍によって、舜の名声は高まるばかりだった。こうして位にあること39年、舜は南方を巡歴している途中、蒼梧の野で惜しまれながら崩じ、江南の九疑山(湖南南部)に葬られた。のちの漢代の馬王堆(まおうたい=湖南省)3号室から九疑山が描きこまれた地形図が発見され、その横に「帝舜」と書かれてあった。

舜について『史記』の五帝本紀はだいたい以上のことを書いているのだが、『孟子』では別の記述になっている。

舜は「諸馮(しょふう)に生まれ、負夏(ふか)に遷(うつ)り、鳴条に卒した東夷の人」というのだ。東方に生まれ、東方に亡くなっているのである。また『墨子』には、「舜は西のかた七戎を教化する途中で没し、南己(なんき)の市に葬られた」とある。

諸馮・負夏・鳴条・七戎・南己ともに不祥であるが、舜がどうやら辺境のほうに縁が深かったことを思わせる。

舜の時代に禹がとりたてられ、洪水をみごとに治めた。話の次第はそうなっている。

その禹が夏王朝を開いたのであるが、この禹にまつわる伝承がたいそうなヴァリアントをもってきた。ざっとかいつまんでおく。

まず出自だが、『史記』夏本紀は禹の姓は文命で、名は高密、父は鯀だと書いている。堯の時代に治水に失敗し、舜によって放逐された鯀である。禹はその子供だというのだ。『呉越春秋』では次のようになっている。「禹の父は鯀、顓頊(せんぎょく)の後裔。鯀は女嬉(じょき)を娶ったが、壮年になっても子がなく、砥山(とざん)で数珠玉の草を飲みこんだところ急に産気づき、脇腹から高密を生んだ。禹の家は西羌(せいきょう)にあり、その地を石紐(せきちゅう)という。石紐は蜀の四川にある」。

母の脇腹から生まれただなんてまるで仏伝を思わせるが、それは荒唐無稽だとしても、蜀や西羌や石紐といった地名が出てくることに驚かされる。蜀は長江上流の成都盆地で、西羌や石紐はその西の岷江(みんこう)の上流だ。漢時代の羌(きょう 羌族)といえば、甘粛(かんしゅく)から四川にかけての山岳地帯にいたチベット系の牧畜民か遊牧民なのである。禹はその祖先にまつわる地に生まれたか、育ったのだ。

前漢末の揚雄(ようゆう)の『蜀王本紀』にも、「禹はもと汾(サンズイに文)山(ぶんざん)郡広柔県の人で、石紐に生まれた」とある。おそらくは揚雄が自分の故郷の四川に伝わる禹の伝説をもとに作文したのだろうとも言われているが、それならそれで、では、四川になぜ禹の伝承がそんなに濃くのこっていたのかということになる。

こうした禹の伝説はいつごろできたのか。

『論語』泰伯に、「禹は自分の宮室を質素にしてまで水路の掘削に力を注いだ」という孔子の称賛があるから、前500年ころには禹の治水伝説の原型はあったのだろうと思われる。

それゆえ孔子以降の『墨子(817夜)』兼愛では、その治水伝説をもっと詳しく書いている。「西は西河・渭水(いすい)の水利をよくし、北は派水に堤防をつくり、黄河を底柱山によって分流し、両岸を削って龍門とし、燕・代・胡・貉(はく)の民に利用させた。東は大陸沢の水を排泄し、孟諸沢に堤防をつくってその流れを九つに分け、冀州(きしゅう)の民に活用させた。南は長江・漢水・淮河(わいが)・汝河(じょが)の水利を整え、東流させて五湖に注がせ、荊楚・呉越・南夷の民をよろこばせた」と。

西河・渭水は黄河とその支流のことで、燕・代・胡・貉や孟諸沢はいずれも西方から北方にかけての辺境地帯である。底柱山は河南省の三門峡市にあるし、龍門は陜西省韓城県の北にあり、黄土台地としてよく知られている。とはいえ、これだけの大治水事業が禹の時代に仕上がったとはとうてい思えないと、本書の著者の岡村秀典は言っている。

それでも、この手の話は『尚書』禹貢にも『史記』河渠書にもみえているので、戦国時代にはけっこう人口に膾炙したものだったわけである。司馬遷はそれらの話をまとめて、禹が黄河の流れを九つに分けて渤海湾に注がせたとさえ書いた。

禹は治水で有名になっただけではない。益や后禝(こうしょく)とともに各地の山河の調査をおこない、道を整備した。

『春秋左氏伝』に、「芒々たる禹の跡は画して九州となし、経めぐりて九道を啓(ひら)く」とある。九州とは、文献によっていくつか異同はあるが、冀州・エン州(エン=上が「六」、下が「允」の字)・青州・徐州・揚州・荊州・豫州・梁州・雍州をいう。

そうして確定された土地を「禹迹」という。またそれらの地から貢がれたものを「禹貢」という。塩は青州に、漆は黄河中下流の允州と豫州に、銅は長江中下流の荊州と揚州に、鉄は四川の梁州に割り当てられたようだ。

禹は「九服」(あるいは五服)も定めた。方1000里を王畿といい、それを囲む500里図角領域を、侯服・甸服(でんふく)・男服・采服・衛服・蛮服・夷服・鎮服・藩服などに分けたのだ。またこれらの軽重に即して、玉器や銅器を与えもした。

ようするに禹はインフラ改革と貢納経済を全面的になしとげたわけだ。少なくとも春秋時代にはそのような話がいろいろ流布しまわっていて、「禹迹」や「禹貢」や「九服」のことが語られていたのであろう。ただ、それでも当時は、その禹を夏王朝を開いた聖王として認識していたわけではなかったのである。

禹はどのように夏王朝を開いたのか。

残念ながら『史記』夏本紀は、禹の即位と夏王朝の始まりについては、ごくかんたんなことしか記していない。

舜は禹を後継者として指名した17年のちに崩じた。それから3年の喪があけ、禹はいったん舜の子の商均に遠慮して陽城に退いたのだが、諸侯に推されて天子になった。そこで禹は南面して号令を発し、国号を夏后(かこう)としたというものだ。

即位後の禹についても記述は詳しくない。即位して10年、後継者として皋陶(こうよう)を推したものの、早く死去したため、その子孫を英・六・許の地(河南当部から安徽省北部の淮河流域)に封建し、自身は当方に巡遊している途中、浙江省の会稽(かいけい)の地で崩御したというだけだ。

伝説にのこる禹の話は、王位についてからのことがほとんど記されてこなかったのである。つまりは夏王朝の確立と関連づけられる話があまりない。禹の伝説、すなわち九州を開拓し貢納制をつくったのは、ほとんど舜の時代のもとでの功績だったのである。

では、これで禹の伝説は終わったのかというと、そうでもない。秦代になると、まるで示しあわせたかのように各地で「禹歩」にまつわる伝説が語られはじめた。

禹歩(うほ)とは、歩くときに後ろ足を前足の前に出さない歩き方、すなわち跛行のことをいう。楚の『尸子(しし)』には、禹があまりに開拓のための力仕事に励んだため、指に爪がなくなり、脚には臑毛(すねげ)も生えぬようになり、脚を痛めて片足を引きずるようになったのにちなんで「禹歩」と名付けられたと書いてある。「偏枯の神」とも称された。半身不随だったというのだが、それはぼくの見方からすれば「欠けた王」としての圧倒的な魅力があったということになる。このこと、『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)にもやや詳しく書いておいた。

こうした禹歩する禹の伝説は、しだいにマジカル・ステップとしての呪能の響きをもつようになった。東晋の葛洪(かっこう)の『抱朴子(ほうぼくし)』内篇にも詳しい。

おそらくは各地のシャーマニズムと結びつき、さらにそこに神仙幻想やタオイストの動向が重ね合わされ、きわめて広範な伝承になっていったのだと想われる。前漢の揚雄(ようゆう)の『法言』には「巫には禹歩が多い」とも書かれているので、シャーマンたちがさかんに禹歩をまねたことが想像される。

余談だが、十文字美信の『澄み透った闇』

(1109夜)はタイ北部山岳のアカ族の長老が「禹歩」にまつわる長軸の絵図を持っていて、十文字美信がその謎を解くという一冊になっている。

ともかくもこのように、五帝伝説の延長に生まれたとおぼしい禹の伝説はかなりのヴァリアントを生んでいたわけである。

いったいどこまでが史実を反映しているのか、なかなか掴みがたい。本書は初めてそこに鋭いメスを入れたのだが、実は先達たちも早くから『史記』五帝本紀や夏本紀に疑義をはさんでいた。

白鳥庫吉は堯・舜・禹の伝説は天・地・人の三才説を聖王にあてはめたのだろうと言い、内藤湖南(1245夜)は『易経』(庖犠・神農・黄帝・堯・舜)や『史記』(黄帝・顓頊・帝嚳・堯・舜)が五帝を年代順にしているのに対して、『礼記』すなわち元『呂氏春秋』(黄帝・炎帝・顓頊・太皞・少皞)が空間的な配当になっていることに着目し、当初は五行の方角的な神々の配置から始まって、ついで時間的な配列が加わり、司馬遷の漢代で理想的な聖王としての五帝になったのだろうと推察した。

ぼくがいつも枕頭の一書として欠かさない青木正児(59夜)は、『詩経』に禹が登場しているのに堯・舜が見えないところから、禹の伝説よりあとに堯・舜の伝説がつくられたのだと見た。

こんな見方がかなり以前から提出されていたのである。

一方、本場の中国でもいろいろな見方が出入りしたが、たとえば擬古派の領袖であった顧頡剛(こけつごう)は、禹についての最も古い文献は『詩経』『尚書』『論語』であって、この順に五帝と禹の扱われ方を検討すると、年代をさかのぼる方向に聖王のキャラクタリゼーションが加工されていったと判断した。

しかしながらどのように加工されていったのか、その原型になった禹の伝説がどのようにできあがったのか、その点に関してはなかなか解明ができないでいる。そうしたなか、たとえば佐藤長の仮説が興味深い。チベット学が専門である。

佐藤説は、山西南部の製塩集団が“日神の堯”と“水神の禹”を崇拝し、山東西部に“農業神の舜”を信仰する集団がいて、殷周時代まではそれぞれの祭祀が継続していたのだが、戦国時代に山東の田氏が斉を簒奪したことを正当化するため、この二つの系統の神話を合体して加工し、有徳の聖人によって王位が禅譲されるという物語にしたのではないか。それが山東に活動していた孔子や孟子らの儒家たちによって、さらに歴史化されたのではないかというもの、なかなかおもしろい。

が、このような仮説があたっているのかどうかは、いまのところはっきりしない。

こうして禹の伝説のアーキタイプ探しは決定打を見ないままだったのである。それなら、禹の即位のあとの出来事はどのように語られていたのか。『史記』夏本紀は次のようなことを伝える。

禹は崩じるにあたって、慣例にしたがって臣下の益(えき)を後継に指名した。益は3年の喪を過ぎると、禹と塗山氏とのあいだの子の啓(けい)に位を譲り、箕山(きざん)に隠棲した。

啓は夏王になったものの、反対勢力もいた。とくに有扈(ゆうこ)氏は陝西省戸県で誇大に勢力を示していたため、啓は征討軍をおこして甘の地で戦って勝利をおさめた。これで夏王朝はやっと安定したかに見えたのだが、啓が崩じて子の太康(たいこう)が第3代に即位すると、この王が狩猟に夢中になって政治をかなりおろそかにしたため、羿(げい)に攻められ、王都から逃げた。太康の兄弟5人も洛河の北に隠れ、都を追われたことを恨んで「五子之歌」をつくった。「民は惟(こ)れ邦の本なり。本、固ければ邦は寧(やすら)かなり」という、あの歌だ。

太康のあと、第4代の中康(ちゅうこう)が立つが、天文を司る羲氏(ぎし)と和氏(かし)が酒色に溺れたので天の運行が乱れ、また王朝がいちじるしく衰えた。ついで相(しょう)が即位して都を商丘に定めると、その年のうちに淮夷を攻め、翌年には風夷や黄夷を攻撃したものの、于夷(うい)からは逆に攻められた。

だいたいこんなふうである。淮夷・風夷・黄夷・于夷はいずれも山東・安徽・江蘇の地域をあらわしている。相の時代に河南から山東にかけて夏と夷とのあいだに勢力争いがあったのであろう。

ざっとこのように夏王朝は変転するのだが、以上の記述も別の文献ではかなり異なってくる。

たとえば、啓には石から生まれたという伝説がある。現在の『淮南子』のテキストにはないのだが、顔師古が注をつけた『淮南子』には次のような話がのっていた。

啓は禹と塗山氏の娘のあいだに生まれた。禹は洪水を鎮めるため轘轅山(けんえんざん)に水路を通そうとしてその地に赴き、「食事のときには太鼓を鳴らすから、その音を聞いたら運んでほしい」と言った。ところが禹が石から飛び降りたとき誤って太鼓に当たったので、その音を聞いた妻がさっそく食事を運んでいったところ、禹が熊の姿になっているので驚いた。一散にその場から逃げたが、嵩山の麓でついに石になってしまった。そこへ陣痛が始まって啓を生み出そうとしたとき、禹が「わが子を返せ」と叫んだら、石が北の方に割れて啓が誕生した‥‥。

なんだか孫悟空の話のようだが、実は漢の武帝の時代にもこの伝説は生きていて、嵩山で「啓母石」の祭祀がおこなわれていた。啓の母にまつわる石の伝説である。いずれにしてもこの話、禹が石紐で生まれたという話とどこかで前後したか、重なっていったのかもしれないし、禹にはどこかで熊のトーテムが関係していたのかもしれないとも想わせる。

羿(げい)についても、『淮南子』や『山海経』が堯の時代に10個の太陽があらわれたので、弓の名手であった翆が1個を残してすべて打ち落としたという有名な話をのせているし、『竹書紀年』では、啓は益を殺して王に即位したのだという衝撃的な事件を語っている。

相についてもいくつかの異説がある。相は澆(ぎょう)という異族に殺されたとも、それで乱れた夏を復興したのは、相ではなくて第6代の少康だというふうにもなっている。

話を『史記』に戻すと、少康によっていったん復興した夏王朝も、第14代の孔甲(こうこう)のとき、孔甲があまりに非道かつ淫乱であったのでいっそう衰え、諸侯たちが離反した。

このあと夏の勢いは往時に戻ることもなく、ついに第17代の桀(けつ)のとき夏王朝の命運が尽き、王朝は湯王(大乙)による殷王朝に代わった。『史記』殷本紀がその経緯を詳しく語る。

夏の桀は性格が暴虐で、乱れた政治ばかりをしていた。諸侯の一人で亳(はく)の地にいた湯(とう)を召し寄せ、夏台の牢に閉じ込めたりもした(のちに釈放)。こうしたとき、やはり諸侯の一人の昆吾(こんご)が反乱をおこした。こういう機会を待っていたのだろうか、湯がただちにこれを征討する軍をおこすと、伊尹(いいん)もこれに応じ、湯は自身で鉞(まさかり)をとって昆吾を倒し、そのまま桀の討伐に向かった。桀は鳴条に敗走し、夏の軍は壊滅した。湯は勝利し財宝を奪ったが、夏人たちが重視する社(やしろ)はそのままにした‥‥云々。

この経緯にはいろいろな異説もある。『竹書紀年』は、桀が岷山(みんざん)の地を征服したので、岷山のリーダーが二人の娘を差し出し、桀はこの二人を寵愛して王后の末喜を廃して洛に追放した。末喜はそこで伊尹と手を結んで夏と敵対することになった‥‥という経緯を記している。

岷山は汶山ともいって、例の石紐があるところだから、禹の生誕地でもあった。そこを舞台に夏が紛糾したのだ。だからこの経緯では、伊河と洛河が夏王朝滅亡の舞台になっている。

伊尹については、宮城谷昌光(391夜)の『天空の舟』(文春文庫)というすばらしい長編小説がある。湯を扶けて殷の建国にかかわった数奇な運命が描かれている。ぼくは若いころは白川静(987夜)によって、長じては『天空の舟』によって、古代中国に惑溺した。

ちなみに湯と伊尹のコンビは、このあとの中国史に出てくる名君と名宰相のコンビの嚆矢であった。

ともかくも、こうして夏王朝は滅びて殷王朝になったのである。中国の小学生が「夏商と西周、東周は二期に分かれ」と歌うように、「夏商」はほぼ一緒くたの歴史をもったのだ。

それなら、その夏の版図や王都はどこだったのか。本書はここから考古学の成果にもとづいた推理推断に入っていく。

すでに中国の歴史考古学は20世紀初頭には殷墟を発掘していた。河南省安陽の小屯村である。

そこには甲骨が出土し、王宮や宗廟の基壇が見られ、多数の青銅器や玉器を副葬した墓が見つかった。羅振玉、李済、董作賓(とうさくひん)らの手によって、甲骨文字の解読が試みられ、殷王朝の王たちの名が浮上してきたのである。

明らかになってきたのは、殷の第22代の武丁の跡、29代の帝乙の跡、そして30代の帝辛の跡だった。だとするとこれは19代の盤庚(ばんこう)が遷都を断行してからの王都であって、それ以前のものではない。湯王の王都ではない。

次に1950年代の歴史考古学が明らかにしたことは、殷王朝の初期の王都は二里岡遺跡であろうということだった。二里岡は河南省の鄭州市の南と西にある。まとめて「二里岡文化」というのだが、鄭州の南からは土器・石器とともに800点近い卜骨片が出土した。文字は記されていないが、さまざまな占文があった。武丁の時代に作られたであろう甲骨文字が出土していないということは、ここが初期の王都である可能性を高めた。

また鄭州の西の白家荘からは巨きな城壁跡が見つかった。東西1700南北1870メートルの巨大な城郭を囲っていただろう城壁である。青銅器工房の跡もあった。この城郭は「鄭州城」と名付けられた。

二里岡文化の鄭州城が、殷墟に先行する殷の王都であろうことはどうやらあきらかだった。いまではここが湯王の「亳」(はく)であろうと同定されている。それなら、夏をおこした禹王の都や夏の最後の桀王の都はどこだったのか。同じだったのか。

60年代に入って、考古学者の徐旭生が遺跡調査の先駆的対象とした河南省の登封・禹州・偃師(えんし)が、国よって本格的に調査された。これをまとめて「二里頭文化」の発掘調査という。

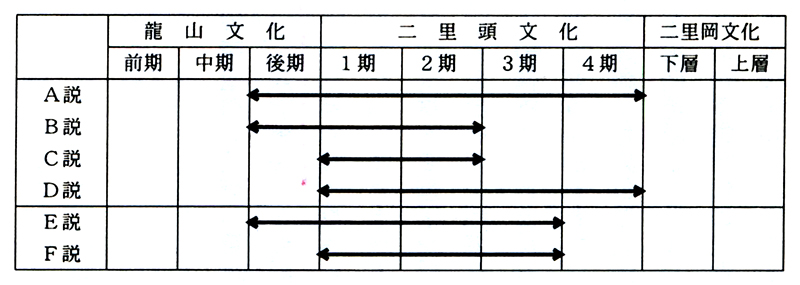

なかで、偃師の二里頭遺跡が分厚い三層の文化層の姿をあらわした。そこには河南龍山文化層、二里頭文化、二里岡文化がみごとに折り重なっていた。そこで70年代になって、断代(年代測定)が試みられ、二里頭文化の第1期は紀元前2080~前1690年あたり、宮殿が立てられたとおぼしい第3期はおそらく前1590~1300年あたりだろうということになってきた。

これで、まだ漠然とはしているものの、夏王朝の全容が半ば姿をあらわしてきた。二里頭文化の遺跡が夏王朝で、二里岡文化の遺跡が殷王朝であるという見当だ。しかし、まだ禹や桀の王都はわからない。

二里頭遺跡のある偃師(えんし)より南に嵩山を越えると、登封市になる。この一帯は漢代より禹の都「陽城」だろうと言われてきたところだった。1975年から81年にかけて、中国歴史博物館と河南省文物研究所が共同でこの登封一帯の龍山文化の城郭をもつ王城岡(おうじょうこう)遺跡を発掘した。

中身は龍山文化期のものだった。ついで王城岡遺跡から1キロほど東の城郭遺跡が発掘された。「陽城」という文字を押印した戦国時代の土器や瓦が出土した。これらのことから、まずは王城岡遺跡こそは禹王が君臨した王都であったのではないかということになった。

さらに1983年、二里頭遺跡の東6キロのところで巨大な城郭をもつ遺跡が発見された。「偃師城」遺跡と名付けられた。それだけではなかった。国をあげての文明調査は、1997年に偃師城遺跡の下層から南北1100メートル・東西740メートルの小さめの城郭跡(小城)を発見した。これによって、二里岡文化の初期に小城の城壁を利用して大宮殿がつくられたのだろうという推測が成り立つようになった。

結論は、こうである。

殷の湯王は二里頭に本拠をおく夏王朝を滅ぼすため、まず軍事拠点として小さな偃師城(小城)を築き、群を進めて夏王の王宮を破壊したのち、夏人の遺民を統治すべく偃師城を2倍以上の大きさに拡張したのである、と。

本書には、古代中国をめぐる歴史考古学が、その後さらに時代をさかのぼって堯の都として陶寺遺跡を掘り当てたこと、夏王朝の開始を紀元前2070年に、夏から殷への王朝交替を紀元前1600年と断代したこと、二里頭文化や二里岡文化から発掘された青銅器がどのように解読されていったかということなどを、それなりに詳しく述べている。

また本書は2003年の刊行だったのだが、2007年に講談社の学術文庫に入ったときは「補論」が加わって、次のような解説が提供された。

夏王朝をめぐっては日本の学界はなかなか実在を認めなかったのが、宮本一夫の『中国の歴史』第1巻(1450夜)が「二里頭文化=夏王朝」を結論づけて以来、しだいに事情が変わってきた。しかし、実在を決定的にするのは文字による証拠が必要なのだろうが、いまのところは甲骨文字は殷代後期の武丁以降のことで、仮にその前の二里岡文化の文字が見つかったとしても、夏王朝時代の文字はない。それゆえ文字解読型の学者にとっては、夏はいまでも“永遠の幻の王朝”なのである。

けれども、後の文字資料が新たに発掘されて、そこに夏に関する異説が出てくれば、さらに夏をめぐる仮説も変わってこよう。案の定、上海博物館が入手した戦国時代の楚の竹簡について、2001年から解読成果が発表されて、新たなパースペクティブが見えてきた。

そのひとつ『容成氏』(ようせいし)には、新たな五帝伝説や禹をめぐる出来事や湯王が夏の桀を放伐した経緯などが記されていた。

『容成氏』での禹についての記述は、こんなふうである。

禹が夏王朝を建ててから16代をへて桀王が即位した。桀(けつ)は先王の道に従わず、天下は混乱した。殷の湯王は桀を補佐するように装いながら、桀の悪政に対する周囲の反感をあおり、陰謀をめぐらして腹心の部下である伊尹(いいん)を桀の近臣として送りこんだ。

伊尹は湯の密命にもとづき、夏には強力な軍隊があるかのように偽装させ、あえて遠征軍を派遣するようにそそのかした。桀はその気になって岷山氏を攻撃して二人の娘を連れ帰って娶り、二人のための豪華な宮殿を造営した。ころあいを見計らっていた湯は、ここぞと桀の非道ぶりをあげつらい、武遂から軍を進めて北門から場内に攻めこんだ。

桀は鬲山(れきざん)氏のもとに逃れるが、湯は追撃して鳴条から高神の門に追い、桀が南巣氏のもとに逃れるとさらに追って、蒼梧の野で大規模な掃討をおこなった。夏はここに全滅した‥‥。

久々に長い千夜千冊になったので、今夜はこれくらいにしておくが、夏王朝についての今後の研究は、そうとうに飛躍的になっていくだろうと思う。

前夜に紹介した「中国の歴史」第1巻の宮本一夫の『神話から歴史へ』では、すでに以上の歴史考古学の成果が前提にされていた。「中国の歴史」第2巻の平勢隆郎の『都市国家から中華へ』は、殷周帝国の成立から春秋戦国時代までの歴史を担当しているのだが、夏王朝についての新たな説明も試みていて、いっそうダイナミックになっている。

こういう傾向はどんどん増していくだろう。その一方で、黄河流域の「中原」の歴史ではなくて、長江流域の禹の伝説や足跡がもっと浮上してくるだろうことも予想できる。

現在の胡錦濤・温家宝の中国は資本主義的な勝利に沸く中国であるが、やがてさまざまな矛盾と出くわしていく。それは、そうしたものなのだ。ユーロだって同じことである。そうしたとき、炎帝や蚩尤や共工や鯀の物語が“負け組”のものとしてだけではなく、むしろ羌族や苗族の物語とともに復活してくることも予想されるのである。だとすれば、当初から国家というもの“負の母国”を語り揃えるべきなのだ。

『夏王朝—王権誕生の考古学』

著者:岡村秀典

2003年12月2日 第1刷発行

発行所:株式会社講談社

編集:鈴木一守

装幀:高麗隆彦 or 蟹江征二

【目次情報】

プロローグ 中国のルーツを求めて

第一章 伝説の時代

第二章 夏王朝は実在したか ―伝説と史実のはざま

第三章 考古学からの探求

第四章 王権の誕生

第五章 二里頭文化の生活

第六章 中国的世界の形勢

終章 実在した夏王朝

あとがき

古典籍改題

参考文献

図版出典

【著者情報】

岡村秀典(おかむら・ひでのり)

1957年生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。九州大学助教授を経て、現在、京都大学人文科学研究所助教授。専攻は東アジア考古学。2000年、第十三回濱田青陵賞受賞。主な著書に『世界の大遺跡9 古代中国の遺産』(共著、講談社)、『世界美術大全集 東洋編1 先史・殷・周』(共編著、小学館)、『三角縁神獣鏡の時代』(吉川弘文館)などがある。